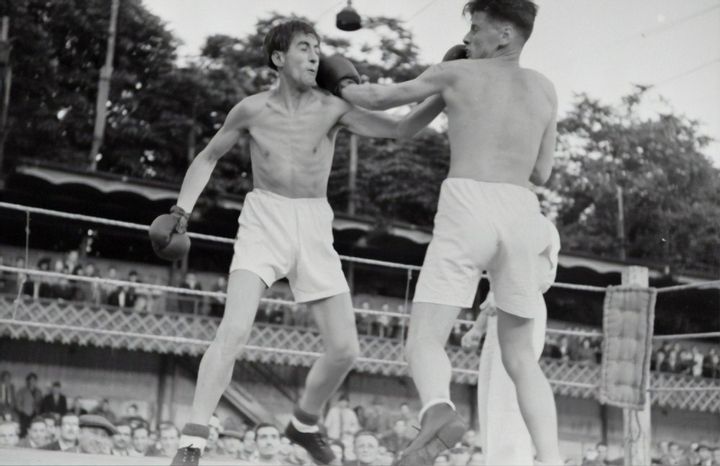

منصات التواصل الاجتماعي وسيكولوجيا الحروب الافتراضية

من المثير للاهتمام ومما يدعو للقلق في الوقت ذاته، ما نشهده حين نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لنرى الجميع يخوض حروبًا مختلفة، يصبح فيها كل شخص جنديًا...

من المثير للاهتمام ومما يدعو للقلق في الوقت ذاته، ما نشهده حين نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لنرى الجميع يخوض حروبًا مختلفة، يصبح فيها كل شخص جنديًا محتملًا أو محاربًا يتمترس خلف شاشته بعتاده اللغوي المفترض.

أفكر وأنا في خضم هذه الساحات المشتعلة عن الوعي الخاص للفرد بمدنيته، وكيف تخلى عنها طواعية، ما الذي دفعه لذلك؟ هل هو الخوف بشكله الجديد؟ الغضب الكامن؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى؟ كالشر المجرد الذي لا يحتمل أية تفسيرات.

دعونا إذن نأخذ بالتحليل هذه الظاهرة الحديثة التي تمتد جذورها في التاريخ. لنعيد تفكيك احتمالات وتحولات الخوف والغضب أو الشر للمتمترسين خلف شاشاتهم، والمتعاطين كما يتعاطى الجندي مع السلاح مطلقًا كلمات القتل والسحق والتدمير وغيرها، بذات البساطة التي يتعاطون فيها مع أكثر الأمور بداهة في سير حياتهم اليومية، أي بدون وعي عميق وحاضر.

فهل كانت الأمور هكذا على الدوام مع اختلاف شكل ونمط المنصات؟

في مقطع شعري من مسرحية «باخي»، يصف يوروبيد مجموعة من عجائز العصر الإغريقي يحتفلن في حالة من الغناء الوحشي بنشوتهن بتمزيق حيوان مفترس والتهامه نيئًا على الفور.

«ألا ما أشد سرورنا فوق الجبل

إذ نعدو حتى نسقط من الإعياء

فلا يبقى عالقًا إلا جلد الغزال المقدس

وكل ما عداه يندفع بعيدًا

إلى حيث المرح على الينابيع الحمراء الدافقة

وهي دماء ماعز الجبل بعد أن مُزقت إربًا

وحيث مجدنا بالتهام الحيوان المفترس

حيث تلتقط قمة الجبل أشعة الصباح

فهلموا إلى جبل فرجيا، هلموا إلى جبل ليديا

وليكن (بروميوس) على رأسنا إماماً».

الإبادة غير الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي

إن المتتبع لسيل الكلمات الحادة والفاحشة والمدمرة المستخدمة افتراضيًا، بما يصحبها من تهديدات ترتبط أغلبها بإنهاء وجود الطرف الآخر -لكأن الطرفين هنا على خطي تماس، لا يمكن لأي منهما النجاة دون إبادة الآخر إبادة تامة لا أخلاقية ولا رحمة فيها- لا يستطيع إلا أن يفكر في أن كثيرًا منها تعبّر في ظاهرها عن شرٍ خالص.

لكنني لا أنفك أفكر في «تفاهة الشر» التي ذكرتها حنا أرندت في كتاب «إيخمان في القدس: تفاهة الشر» والذي تناولت فيه تحليلًا لشخصية أدولف إيخمان رئيس جهاز البوليس السري في عهد ألمانيا النازية والمشرف الرئيس على عمليات الإبادة الجماعية التي طالت اليهود في الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية.

فالشر وفقًا لأرندت «لا يحتاج إلى وحوش شيطانية، بل لما هو أدهى وأشد خطورة، يحتاج إلى الحمقى والأغبياء».

ولعلنا في تفصيلنا للحمق والغباء، نعود في جذر ذلك إلى الجهل بمعناه الحديث. حيث تسيطر البلادة الفكرية، فيقف الجميع على النقيض من الآخر دون حمل أي أساس للنقد. ولعل هذا يفسر انعدام الوسطية في تجلي الموقف الشرس، أو كما تقول أرندت في موضع آخر «الشر متطرف وغير جذري».

تفاهة الشر

أما في شأن التفاهة المتناولة في نظرية «تفاهة الشر»، فتتناولها أرندت في تفكيكها إيخمان مستشهدة ببطل رواية «الغريب» للروائي الفرنسي ألبير كامو، الذي يقتل بدون شعور حقيقي بفداحة الفعل؛ فتسقطه هنا على إيخمان في انفصاله عن الواقع حتى في ارتكابه لأكثر الأفعال البشرية شرًا.

يهندس إيخمان في وعيه ما يُمكنه من تحقيق أفضل المكاسب في سير حياته اليومية، في آداءه لمهمته على أكمل وجه، ليؤمن بذلك حياةً كريمة له ولأسرته. فلطالما عُرف عنه تعلقه بأسرته واعتزازه برابطة القرابة الإنسانية، في نموذج تقليدي للألماني المحافظ.

ولا يمكنك أن تشكك للحظة وأنت تتابع سير روتينه اليومي، الخالي من أي إثارة تذكر، أنك أمام شخصية رئيس الشرطة السرية، ذلك الجهاز الوحشي العتيد. ألا يشبه هذا ما نراه يوميًا ونحن نتابع تلك الجموع الشرسة الشريرة افتراضيًا؟

نتوقع أن الجموع تخفي خلف تخليها عن مدنيتها كائنات وحشية متطرفة متعطشة للدماء، في الوقت الذي يكشف فيه واقعها اليومي على ما هو أبسط من ذلك بكثير، بل وأشد تفاهة في ميلها للهامش من أدوار الحياة وأكثرها محافظة وتقليدية، دون أن تعلي في الوقت نفسه من هذا الهامش وأهميته، بل تستنكره وتتجاوزه؛ لتتجاهل خيارها المدني.

في رواية «السقوط»، وهي آخر الروايات التي كتبها كامو قبيل وفاته، ينفصل البطل عن الواقع وتختل بوصلته الأخلاقية حين يشهد انتحار امرأة من على جسرٍ في مدينة باريس. ويأتي هذا الاستشهاد كمحاولة للبحث عن حل لهذه المعضلة الأخلاقية التي ولدها العالم الافتراضي الحديث. فما هو شكل الهزة الوجودية العميقة -افتراضيًا- والتي يمكن لها أن تنقذ الجميع من تفاهة الشر؟

ما الذي يجعلني أرغب بتدمير الآخر اليوم؟

قد يُطرح السؤال وسط الفوضى المشتعلة والحروب التراشقية افتراضيًا هنا وهناك. ففي مبحثه الضخم الذي حمل عنوان «تشريح التدميرية البشرية»، يقدم الألماني إيريك فروم نوعين من العدوان التدميري للكائن البشري.

يمثل الأول العدوان غير الخبيث الذي يكاد يتشارك فيه الإنسان على امتداد مراحل تطوره التاريخي مع سائر الكائنات الحية التي تتخذ سلوكًا دفاعيًا عندما تواجه أي خطر يهدد حياتها. أما الثاني فيتناول العدوان الخبيث الذي نتقاطع معه في مبحثنا هذا، ذلك الذي يأتي بشكل غير مبرر، وهو ما يحاول فروم سبر أغوار نشوءه وتطوره ضمن مراحل تطور الكائن البشري، الذي انتحى سلوكًا عدوانيًا دون الحاجة الفعلية لذلك.

يذهب فروم في تصوراته، ليدلل على ذلك الفاصل الرفيع الذي يكاد لا يكون ملاحظًا بين التحول من العدوان غير الخبيث إلى الخبيث، مستشهدًا ببعض المحطات التاريخية الواقعة ضمن أحداث كبرى في فترات الحروب، كان آخرها الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي.

حيث ساهمت الآلة الإعلامية الهادرة للجهاز النازي بتأجيج مجموعات ضد أخرى، من خلال استثارة غريزة الدافع غير الخبيث المتمثل في الدفاع عن الممتلكات، لا كما هو الدافع الرئيس لهذا العدوان المتمثل في جشع ألمانيا النازية ورغبتها بضم المزيد من الأراضي لمشروعها التوسعي.

الطبع النيكروفيلي

ويلمس فروم في بعض هذه الأمثلة نشوء وتطور الدافع الخبيث للعدوان: المفهوم الجمعي الذي خلق شعورًا كامنًا بالتهديد والخوف من الانتهاك من جماعات مقابل جماعات أخرى.

لكنه أيضًا لا يغفل عن التشريح الفردي لإنسان العصر الحديث. فيستعرض أمثلة عن أسباب الجنوح الفردي للعدوان الخبيث، والذي يمثل أكثرها إثارة للانتباه الإشارة إلى «الطبع النيكروفيلي»، والذي يعرفه فروم «بالانجذاب العاطفي إلى كل ما هو ميت ومتفسخ ومتعفن وسقيم. إنه الشغف بتحويل ما هو حي إلى شيء غير حي، وبالتدمير من أجل التدمير والاهتمام الحصري بما هو ميكانيكي خالص والمتمثل بالشغف التفكيكي للبنى الحية».

ورغم قسوة التعريف، يمضي فروم بعدها في الإشارة إلى فكرة الطبع النيكروفيلي غير الواعي. ويعزي ظهوره إلى إفرازات التقنيات الحديثة التي سهلت ضمنيًا أفكارًا مثل الإبادة والقتل والاجتثاث في فترات النزاعات الذي أنتج أفرادًا لا يؤمنون إلا بالحل القوي الحاسم، بدلًا من صوت الحوار التشاوري للتقصي من ضرورة العدوان أو عدمه.

لكنني بإسقاط الفكرة على المساحة الافتراضية ضمن شبكات التواصل الاجتماعي -وهي الشريحة التي نتناولها بالتحليل- أتجه للتفكير في السهولة التي يُتعامل فيها مع تداول صور الجثث والموتى والأوصال المتقطعة والأجساد المتفحمة لكافة الكوارث، دون فلترة أو مراعاة لعمر الفئة المتلقية أو مراجعة مشروعية عرض مثل هذه الصور وتأثيرها الفعلي على المدى البعيد.

وسائل التواصل الاجتماعي: أرض المعارك المسلحة

نكاد نشهد اليوم بثًا مباشرًا لكافة النزاعات المسلحة عالميًا بكل ما تفرزه من بشاعة، مع تداول هذه الإفرازات المتنوعة كسبقٍ معلوماتي يصلك دون رغبة منك ودون فاصل مُدرك بين المنصات المتخصصة وغيرها، ودون مراجعة لتلك المنصات التي استباحت عرض هذه الفظاعات التدميرية.

وهو أمر يستعصي مع الوقت وبلا وعي، غالبًا طبعًا نيكروفيليًا لدى الأفراد. حيث أصبح التغذي على مثل هذه الصور التي تُبَث كنتائج فعل تدميري ضخم أمرًا شبه يومي وعادي، بل أصبح للتلويح بالاقتصاص من الآخر بنفس النبرة التدميرية مبرراته المستساغة لدى الكثير من الأفراد.

وينتشي الفرد منهم أشد نشوة وهو يهدد بمثل هذه الأفعال، حتى يكاد وجوده الافتراضي وقوته يتغذى على مثل هذه النبرة التدميرية المروعة.

ما الذي ينتج عندما نجمع بين الانسحاب الطوعي من الخيار المدني وتفاهة الشر والطبع النيكروفيلي غير الواعي؟ وما الذي يتعين علينا عمله حتى نفهم الفوضى التدميرية الافتراضية الحالية؟ مع الأخذ بالاعتبار الدوافع التي لا تلخص كل ما نشهده من تراشقات، ولكنها محاولة للإمساك بطرف الخيط لإنسان المنصات الحديثة، وما يقوده لخيارات تطرفية رغم وفرة الخيارات اليوم على الأرض وفي الإنترنت.

ولعل من المناسب هنا أن نختم باقتباس من فروم جاء في خاتمة بحثه التشريحي للتدميرية البشرية:

ثبت أن الأمل في أن يأتي ازدياد التقدم بالسعادة والخير هو وهم بالنسبة إلى معظم الناس الذين واتتهم الفرصة ليذوقوا طعم الفردوس الجديد، لا أحد يدري إن كان سيحدث أي تغيير جوهري من البحث والتشريح والقوى التي تعمل ضده هائلة ولا داعي إلى التفاؤل، ولكنني أعتقد أنه ثمة دائما مسوغ للأمل

على اعتبار أن الأمل في التغيير الجوهري هو الإجابة الأولى لأي سؤال بحثي مطروح حول السيكولوجيا البشرية المتوحشة اليوم.