رسائل والدي: عن الغربة والاغتراب في وطن الغريب

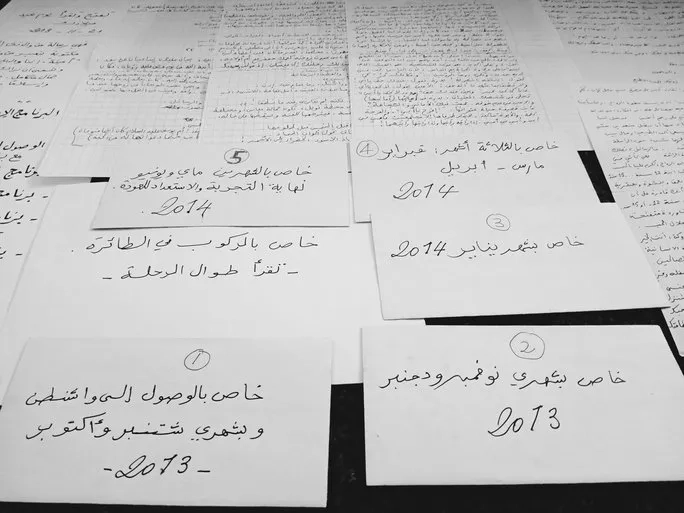

سلمني أبي كمشة رسائل وسط حشد الآباء المودعين للفوج الذي اختير لقضاء سنة دراسية بالولايات المتحدة الأميركية، وفي رسائل والدي وجدت مرشدي.

لا يسعني أحيانًا سوى إخراج الرسائل التي كتبها والدي لي وقراءتها بتمعن، كلما انتابني الحنين، وتذكرتُ أنني عشتُ أكبر فقد وغياب في حياتي حين ارتحل إلى السماء. لا زالت الرسائل تحمل رائحة طيبة، صُمّم بعضها خصيصًا لكتابة الرسائل، مزخرفة الحواف بزهور؛ وأخرى بيضاء ناصعة اللون.

سلمني أبي هذه الكمشة من الرسائل وسط حشد الآباء المودعين للفوج الذي اختير لقضاء سنة دراسية بالولايات المتحدة الأميركية، كنتُ حينها في السادسة عشرة.

مرت قرابة الثمان سنوات على تلك الرحلة، غير أني لم أنس كيف غاب أبي بين حشد الآباء واختفى عن ناظري، ربما ليرمقني من بعيد دون أن أبصره.

في أول الأمر، ظننت أن وداع والدي لي على عجل في المطار رمزٌ لإيمانه الراسخ أن على كل امرئ أن يشمل طريقه. غير أني أدرك اليوم أنه ربما اختفى سريعًا ليمسح دموع الوداع عن جفنيه، دموع لم نتشاركها يومًا أمام بعضنا البعض.

الغربة في أميركا

قرّب الهاتف بين أصدقائي وعائلاتهم طوال مدة الرحلة التي دامت تسعة أشهر وبضعة أيام. في المقابل، طلب مني والدي أن أقطع جل التواصل مع الجميع، إخوتي وعائلتي، بل حتى معه. لم أستوعب حينها ما يعنيه المنفى، جغرافيًا وحتى في بعده المعنوي عمّن نحب.

نعم، أرسلتُ إلى المنفى، إلى أرض لا تشبه المغرب في شيء. كان ذلك طلب أبي الأول، أن أختفي، ألّا أحدّث أي فرد من عائلتي. لماذا؟ لأن «على المرء أن يعتمد على نفسه، ويكتشف ذاته بعيدًا عن العائلة والوسط يا أمينة. إن الكلام المسموع يقتل الطاقة الإبداعية والمخزونة بداخل الجسد والروح. إنها شلل الابداع لأنها أحيانًا كلام لأجل الكلام.» وبدلًا من ذلك، أوصاني بالكتابة.

راقتني إجابته، حتى وإن لم يفهمها الآخرون، إذ لم يستوعبوا أبعاد الامتحان الروحي الذي اختير لي.

تترك الأماكن والغربة آثارًا على الجسد والفكر، والوجدان والقلب، ومحطتي الأولى كانت الولايات المتحدة الأميركية. محطة أذكرها وأنساها كلما استطعت. كنت طالبة بعثة تبادل ثقافي في الثانوية، الوحيدة ذات البشرة السمراء في مكان يشع بياضًا، بياض البشرة والأفكار. قيل لي حينها أن إفريقيا ليست سوى جبال وصحارٍ ولا شيء آخر.

كان من الشاق والمرهق الحديث عن المغرب، أولًا لأني لم أستوعبه كليًا حينها، كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية. ولأني لم أفهم بعد مصدر التفاوتات الاجتماعية التي تزدادُ عامًا بعد عام.

من جهة أخرى، فوجئت بجهل الأميركين الذين رأوني أمثل قارة بأكملها؛ بينما كنا نحن، على الضفة الأخرى من المحيط، ندرس تاريخهم وسياستهم الخارجية وثقافتهم التي تغزو مدننا.

وبالرغم من انقطاع تواصلي مع أهلي، خضت في رحلة استكشافية لنفسي والمكان الذي ولدت وكبرت فيه، رفقة كلمات والدي التي حملتها الرسائل وفلسفته الروحية عن الحياة؛ والعلم والإيمان الراسخ أن المستقبل ينتظر عبقرية جيل لا يخاف. كنتُ يُوسفَه وهو في خضم تجربة يعقوبية، يربطنا الحنين والدعوات وحزن الوداع.

رسائل والدي، الحكمة في حدود الكلمات

شمل المغلف الأول رسالتين، الأولى لي والثانية والدتي التي أحمل اسمها. في كتابه «النبي»، يقول جبران: «المرء لا يدرك عمق المحبة إلا ساعة الفراق» أما أبي، فيضيف: «وإن «للسفر طعمًا خاصًا، خليط من اللذة والألم، والحب الصادق يكفيه الصادقون كثمن». وكأنما كان في رسالته الموجهة إلى أمي يخاطبني أنا، لولا أن بيني وبين الرسالة مسافة زمنية لا تقل عن خمس وعشرين سنة. يروي عشقه لها، وأنها عنده بمنزلة نفسه، لا يكبرها في قلبه سوى حب الله.

قربت الرسالة بيني وبين والدتي التي غابت شمسها عند ولادتي. فلعب هو دور الأب والأم معًا. كان دائمًا ما يعبر لي عن مشاعره كلما استطاع، غير أن رسالته شملت ما لم أسمعه من قبل: «مت يوم ماتت والدتك، ولكن الله أحياني حين كلفني بتربيتك.»

قرّب هذا السطر المخفي بين أسطر أخرى بيني وبين أبي، وبين أمي وبيني. وأدركتُ أنني كنت الخط الواصل بين العالمين، الخط الواصل بين من أخرجتني إلى هذه الدنيا، وأمست خيالًا في نفسي وظلًا لي. تأكدتُ حينها أن المحبة في شفافيتها تعيش حتى بعد موت أصحابها؛ أن الحب يستوطن القلوب، وأن الموت ليس بمأساة ولا فاجعة، فها أنا دليلٌ حي لمقاومتهما ولحياة وحب لم ينتهي بغياب جسد أحدهما عن الآخر.

من هنا، أمست فترة الصمت والانتظار التي حرمت فيها من أصوات أهلي فترة ملأى بالخيال والقصائد المبعثرة بالإنقليزية والعربية. حين فتحتُ الرسالة الثانية، وجدتُ من الكلمات ما قل ودل، يرشدني فيها والدي إلى «تحليل أسلوب أي كتاب تقرئينه وتعلمي كيف تكون الكلمات على قدر المعنى، أي أن الحكمة في حدود الكلمة.»

الرسالة الثالثة، ثلاثية الأوتاد

حين تساءلت عن النسيان والعشق والإرشاد، فتحت الرسالة الثالثة التي يتأمل فيها والدي ثلاثية أوتاده، أمه وأمي وأنا. فيقول: «لن أنساك، وهل في الكون من ينسى أمه؟ الأولى أمي التي ولدتني وأحسنت تربيتي، كانت ملهمتي في صباي كحالي معك في صباك وفتوتك، ثم لما وصل ميقات زواجي، أكرمني الله بأميرة خُلقًا وخَلقًا، وبعث لي منها بنتًا، فأصبحتِ أنتِ أمي وملهمتي.»

لم أستوعب فكرة أن أصير وتد وليٍّ صالح ومفكر عظيم كوالدي. فالوتد -وإن كان لفظًا لا يزال مكمن نزاع لدى أهل السنة- يقال عنه في الصوفية: كل ما حصل به تثبيت العلم والإيمان في القلب.

تشربتُ من هذا الدرس منظورًا آخر، أن الإدراك بالنفس والعلم يتطلبان وعيًا ذاتيًا برسائل غير مادية يتركها الغرباء والأحبة عند مرورهم بممرات وجودنا عند منعطفات حادة. بين الشيخ والمريد علاقة لا تنحصر بالألقاب والرتبة الأكاديمية، بل تتألق بالمرونة والصمت وبتواجد الشيخ والمريد معًا لسنوات معدودة فقط. لا يصبح المريد شيخًا إلا برحيله عن معلمه أو رحيل الآخر عنه.

ظننتُ أنني كنتُ المريدة، بينما كان أبي الشيخ العالم في الحياة والقلوب، الزاهد في الماديات والمتعلق بالأمانات والحكيم في قراراته. أما هو، فكان يعتبرني مرشدته ولو أن إدراكي لم يصل ذروته. يخبرني أن كلماتي وأنا طفلة صغيرة بدت منبعثة من مكان بعيد، مكان سكنه قبل أن تضعه أمه.

كنا نرشدُ بعضنا، معًا لبعضنا المريد والشيخ في آن واحد. سبعة عشر سنة لإعادة رسم معالم الأساسيات في حياة يكون كلانا الرائد والقائد، مقتنعين عند الرحيل بالتواصل اللامرئي الذي يجمعُ أرواحنا الجالسة في العالمين، ذاك الذي يرى ولا يرى.

الرسالة الرابعة، عن الغربة والصبر

فتحت الرسالة الرابعة وأنا أتأمل حال علاقتي بالعائلة التي كانت تستضيفني في قرية صغيرة بين أحضان الريف الأميركي شمال ولاية ميشقين. لم يتسن لنا أن نفهم بعضنا خلال مدة بقائي معهم، كنتُ مطيعة يعتريني الخوف. خشيت الحديث معهم عما يضايقني، فتكون تلك نهاية تجربة التبادل. وكلما اجتزنا عاصفة سوء تفاهم، تذكرت الرسالة الرابعة «عن الصبر».

كانت الحياة بائسة في بيت العائلة المستضيفة، لم يكونوا سعداء، لا بسبب تواجدي بل بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم. وحال ذلك دون نجاح المحاولات المتكررة التي حاولت خلالها التقرب منهم.

من جهة أخرى، كانت تلك أول مرة أعيش فيها في بيت يسكنه أم وأب، عائلة «كاملة» من المنظور الاجتماعي. وكانت علاقتي مع ربة البيت سيئة للغاية، لعدم إطاعتي الأوامر يومًا.

ففي بيتنا، دائمًا ما كنت المرشدة إلى الحل أو الفكرة، أتّخذ قراراتي ثم أشاركها. وكم أذهلتني التجربة حين وجدت نفسي أعايش عكس ما نشأت عليه. أفكر من ذاتي إلى ذاتي، ولم أستحسن تواجد أم سلطوية تلقي علي الأوامر.

ترددت كثيرًا في تغيير العائلة، غير أن قراري لم يلق ترحيبًا لدى المنظمة المشرفة على البرنامج. وفي ترددي وجدت كلمات تدعو إلى الصبر وتشجع على المواصلة. وجدتُ خط أبي على ورقة يرشدني «في أي أمر عندما نريد ولا نريد في نفس الوقت، نتصرف بثقة أكبر. فإن فزنا بما نريد فذلك نصر مستحق، وإن لم نفز فهي هزيمة بمذاق النصر. وفي كلتا الحالتين نبقى طامحين للأفضل.»

الرسائل صديقة الوحدة

واصلتُ في ظل تلك الهزيمة المشبعة بمذاق النصر، لا أنا رحلتُ من بيت أناس استضافوني بكرم، ولا بقيت حاضرة بذهني معهم. كنت شاردة في ما كانت الرسائل تغذيني به من طاقة هائلة للتساؤل عن ماهيات اللغة وتجليات التعبير عن العواطف؛ عن هويتي الدينية وعن الحب وماضٍ لم أدركه ولم أعشه.

استوطنت أمي جل الرسائل، لا تمر سطور إلا وتُذكر، مرة أقرأ عن صباها والبيئة التي نشأت بها، ومرة كيف التقت بأبي، ثم أسرار شتى ما كانت لتلقى النور لولا مشقة ذاك السفر. كنت في وحدة شديدة، يجلدني الشوق الكبير لوالدي وأشياء أخرى لم أدركها وقتها غير أنها اشتدت إلى حد انغلاقي التام على من حولي.

كنتُ أواظب على قراءة الكتب وأحنُّ إلى العربية وأخطُّ ما استطعت من مقارنات بين ما قرأت سابقًا وما وجدت في مكتبة الثانوية. أفكر في يوسف زيدان وسوفوكليس معًا، في عزايزل وهوميروس، في البحر والموج عند التقاء هيبا بأوكتافيا، والتقاء أوديس بحاكمة الجزيرة التي رفضت إخلاء سبيله لشدة التعلق.

كنتُ أحلمُ بابن فطومة وابن بطوطة، وبسفر يعيدني إلى مدينتي، لأتذوق الرسائل مرة ثانية وثالثة. كنتُ أريد الكثير، وأتمنى القليل من الوحدة، بدون أن أعطي حينها للغربة تعريفًا.

وحين تمكنتُ من كتابة وبعث أولى رسائلي لوالدي، كتبتُ سطرًا واحدًا، لخّصتُ فيه كل ما لم أنطق به: «الغربة هي كل مكان لست فيه يا أبي.»