عزاء القلوب المتعبة: حكايتي مع الدفاتر 📝

زائد: هل ستقودني مكتبتي إلى الجنون 😫

ينتظر القرّاء، بفارغ الصبر، صدور الجزء السادس من «أغنية الجليد والنار» المعنونة بـ«رياح الشتاء»، فهي واحدة من أكثر الأعمال الأدبية انتظارًا في تاريخ الفانتازيا المعاصرة. وفي انتظار موعد غير واضح للنشر، لا يزال الكاتب جورج ر.ر.مارتن يواصل العمل على الرواية دون أن يعِد بإتمامها في أجَل محدد، مكتفيًا بالإشارة إلى إنجاز جزء كبير منها، وسط عملية كتابية شاقّة تتخلّلها مراجعات متكررة فرضها، كما يؤكد تعقيد، العالم السردي وفضاءاته وشخصياته وثقل توقعات القرّاء.

وفي موازاة هذا الانتظار الأدبي، يشهد عالم ويستروس توتّرات على مستوى الاقتباس التلفزيوني، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الكاتب والقائمين على سلسلة «بيت التنين» (House of the Dragon)، حيث عبّر مارتن عن تزايد ابتعاد المسلسل عن المسار الإبداعي للعمل. في المقابل، ظهر اقتباس جديد يبدو أنه أكثر انسجامًا لروح مارتن، وهو «فارس من الممالك السبع» (The knight of the seven kingdoms) الذي عُرضت منه حلقتان لحدّ الساعة.

وخلافًا لمسلسل «لعبة العروش» (Game of Thrones)، فلا يضمّ هذا الاقتباس تنانين، ولا عروشًا، ولا صراعات ملكية. وهذا هو الرهان الذي نجح فيه العمل المشتقّ (Spin-off)، إذ اختار سردًا أكثر حميمية وخفّة، يمزج بين الطرافة والتأثير العاطفي بعيدًا عن ضجيج الحروب الكبرى. فمنذ الحلقة الأولى، التي قادها الثنائي غير المتوقّع «دانك» و«إيق»، بدا واضحًا أن السلسلة تراهن على الإنسان والعلاقة الإنسانية بعيدًا عن الأسطورة والصراع، ما جعل الجمهور يترقّب بشغف ما ستحمله الحلقات القادمة.

في هذا العدد، سنتناول تجارب مختلفة نعيشها كتّابًا وقرّاء. تشاركنا بثينة الإبراهيم تجربتها في اقتناء الدفاتر وكيفية التعامل معها وأثرها فينا، بينما أشارككم سؤالًا يقلقني أحيانًا: هل ستكون المكتبة سببًا في جنوني؟ بالإضافة إلى توصيات مختلفة تستحق اهتمامكم.

إيمان العزوزي

عزاء القلوب المتعبة: حكايتي مع الدفاتر 📝

بثينة الإبراهيم

قضيت الأيام الأخيرة في ترتيب مكتبتي وتنظيفها ورصّ الكتب فيها، بعدما أضفت إليها رفًّا جديدًا. خطرت لي، في خضمّ العمل وفوضى الكتب والغبار من حولي، أفكار ومشاريع عدّة، فسجّلت إحداها على ورقة ملاحظات لاصقة كي لا أنساها. أحتفظ في مكتبي بعدد هائل من الدفاتر، من مختلف الأحجام والألوان والأشكال، منها ما اقتنيته بنفسي، ومنها ما أُهديَ إليّ. وأحتفظ كذلك بعدد كبير من دفاتر تنظيم الوقت والأفكار، مثل مدونة الرسم، ومدونة ما قبل النوم، ومدونة السنوات الخمس، وغيرها كثير. وكلما استخدمت دفترًا -وأنا ضنينة بذلك- بادرت بشراء اثنين أو ثلاثة بدلًا منه، حسبما يستهويني من المعروض في السوق.

غِبت عن بيتي ما يقارب ثمانية أشهر، قطعت في أثنائها عهدًا على نفسي ألّا أُكثر من شراء الدفاتر. ولكني اشتريت عددًا معقولًا منها، وزّعت بعضها على بنات أخواتي في الصيف، ولا سيما ما كانت صفحاته مزيّنة برسوم طفولية. كانت هذه إحدى تقليعاتي التي تُبت عنها، وإن ظلّت تُغريني، لكني تعقّلت مؤخرًا وعرفت أنها لم تَعُد تلائمني. عند عودتي إلى البيت، واجتماعي بمكتبتي ودفاتري مجددًا، عزمت على ألا أشتري أيّ دفتر جديد حتى ينفد مخزوني أولًا. ولعل هذه هي السنة الأولى التي لا أستعجل فيها مَقدم العام الجديد لأكتب في دفتر جديد أختاره رفيقًا طوال العام، وذلك لأني ما زلت أدوّن أفكاري في دفتر «الاختطاف بعيدًا» الذي بدأت الكتابة فيه منذ عام ونصف، ولا أنوي تغييره إلا عندما يتحقق لي أمر طال انتظاره. عندها سأستبدل به دفتر «وادي الأمان».

كلما فتحت دفترًا جديدًا، كتبت فيه صفحة، لكن سرعان ما ألحظ أن خطّي يصغر ويتبعثر، إذ أحاول مجاراة وتيرة أفكاري المتلاحقة، فنلهث أنا وخطّي في محاولة يائسة خلفها. أكره شكل الصفحة، فأمزّقها وأترك الدفتر فارغًا، منتظرةً فكرة جديدة لاستغلاله، ومعاهِدةً نفسي أني سأكتب بخطّي المتأنّي المنتظم.

يعجّ ذهني بأفكار كثيرة، تصطخب في ساعة المشي اليومية التي أقضيها في صالة البيت، عندها أقول لنفسي إنني بحاجة إلى تدوين الفكرة وتخصيص دفتر لهذا المشروع الكتابي. وهنا تكمن المشكلة؛ أتّجه إلى مخزوني الاحتياطي وأقف حائرة! كيف أختار الدفتر المناسب لتلك الفكرة؟ هذه معضلة أخرى يعيها هواة جمع الدفاتر. للغلاف دور مهم، وإن ظنّه البعض تفصيلًا بسيطًا، لكنه يُحدِث ما يشبه أثر الفراشة، فهو الذي يحفّز الذهن ويُشعل الفكرة تلو الفكرة حتى يكتمل المشروع. لم يكتمل لديّ مشروع واحد في صورته النهائية بعد، لكن هذا لا يشكّل أيّ فارق بطبيعة الحال. تطول حيرتي في الاختيار أحيانًا إلى أن تذوي الفكرة وتموت دون توثيق!

يقول الكتّاب إن التدوين وسيلة لضبط سيل الأفكار المتدفّق، وبه تتهندم وتصطفّ في نسق منطقي يحقّق لها معنى. وقد وصف الشاعر الإنقليزي كولريدج هذه الدفاتر بأنها مؤنسة الروح، إذ قال: «يا دفتري العزيز، أنت الخدن الوحيد لقلبٍ منفطر». وكان للروائية البريطانية سوزي بويت رأي آخر، إذ رأت في هذه الدفاتر غرفة عليّة مزدحمة بأشياء نافعة وأخرى لا خير فيها، لكن هذا لا يتبيّن إلا بعد حين. وأظن أن دفاتري تجمع بين الأمرين، فهي مؤنسة الروح، ومستودع لسقط المتاع ونفيسه على حدّ سواء!

لا أظن أنني متفرّدة في هذا الهوس، باقتناء الدفاتر وبالكتابة أو عدم الكتابة فيها على حدٍّ سواء، فكل من ابتُلي بحُب القراءة والكتابة يعرف كل المعرفة ما أقصد حين أتحدث عن مراكمة الدفاتر. فهذه جوان ديديون، الشهيرة بدفاترها الجمّة، وقد وُجد بين متاعها المعروض في مزاد علني ثمانية وثلاثين دفترًا فارغًا. واشتُهر الروائي هنري جيمس هو الآخر بتدوينه في دفاتر كثيرة، يملؤها بالأفكار والمقاطع المثيرة، وبحكايات يسمعها في ولائم العشاء الكثيرة التي يُدعى إليها، ولا شك أنه انتفع بمخزونه أكثر ممّا فعلت أنا. أحرق جيمس كثيرًا من دفاتره (مثلما أتخلّص من دفاتر يومياتي بانقضاء المدة التي أحدّد انتهاء صلاحيتها بعدها).

واعتاد توماس هاردي أن يدوّن في دفاتر عدّة، قسّمها إلى دفاتر الأدب، والأمور الشعرية، والأبحاث والنماذج وما سواها، لكن الأهم بينها هو ما اندرج تحت عنوان «حقائق». فقد دأب هو وزوجته إيما على تدوين الحوادث التي ينتقيانها من الصحف دون تفاصيل كبيرة، بل يكتفيان بعنوان عريض للحادثة التي يقع عليها الاختيار من قبيل «زوجة للبيع». أما الروائي بول ثيرو، فقد طلبت منه مكتبة هنتنقتون في سان مارينو أن يعهد إليها بأرشيفه، فملأ ثُلث شاحنة كبيرة بدفاتره، إلى جانب الأوراق ومسودات أعماله وملاحظاته في أسفاره.

تتنوع استخدامات الدفاتر بين الكتّاب وغير الكتّاب على حدّ سواء، فمنّا من يستخدمها في كتابة اقتباسات نالت إعجابه ممّا قرأ، ومنّا من يدوّن فيها قوائم المهام التي يودّ إنجازها، أو وصفات لطبخات يودّ تجربتها، أو أفكارًا وتأملات في الحياة، ونأمل أن تكون مثل تأملات ماركوس أوريليوس في قيمتها. ومنّا من يستخدمها مسودة لأعماله، وأودّ القول إني لا أنصح بهذا؛ فقد جرّبت أن أترجم على الورق عددًا من المرات، وفي كل مرة أعضّ أصابعي ندمًا على ذلك، لأن النقل من أشدّ الأعمال إثارة للملل. لا يزال لديّ عمل كامل على الورق لم أنقل إلا نصفه، ووضعت نصب عيني هذا العام أن أحوّله إلى ملف (وورد)، وها أنا أدعو الله بأن أتمكّن من فعل هذا في الربع الأول من العام.

حاولت أن أحصي دفاتري الفارغة، فوجدت أنها تزيد على خمسين، أحتفظ بها في صناديق خصصت لها رفًّا من أرفف المكتبة. وبهذا أفعل ما تفعله النملة التي تخبّئ الطعام في الصيف لتأكله في الشتاء. لكني عكسها، أجمع الدفاتر في كل المواسم والمناسبات والأعياد الرسمية، وأستهلكها ببطء أشدّ من بطء الدب الكسلان عن المشي.

لقد ذكرت أن دفاتري الفارغة تزيد على خمسين، أما التي أكتب فيها فلَم أُحصِها، على أني أظنّها بلغت العشرين! أنا لست شخصًا يهوى الاكتناز، بخلاف ما يراه هاري ماركس في مقالته «كم دفترًا تحتاج؟»، إذ يؤكد على أن الكاتب المحترف وغير المحترف لا يحتاج سوى إلى دفتر واحد يكتب فيه، وأن أهمية الدفتر يجب ألا تكون رهنًا بثَمَنه أو بنُدرته، بل بما شهد عليه، وأن الورق سلعة لكن الأفكار ليست كذلك. أعود لأكرّر قولي إني لست من هواة الاكتناز يا سيد ماركس، بل يسهل عليَّ التخلّي عن متاعي، إلا الكتب والدفاتر والأقلام. آه من الأقلام! ربما يجدر بي أن أفرد لها مقالًا خاصًّا للحديث عنها في مرة قادمة، ففي هذه الثلاثة عزاء القلوب المتعَبة.

هل ستقودني مكتبتي إلى الجنون 😫

إيمان العزوزي

شرعت نهاية الأسبوع الماضي في قراءة بعض فصول «الإلياذة» بصوتٍ مرتفع في مكتبتي، ظنًّا منّي أن المنزل خالٍ لا يشاركني فضاءه أحد. في أداء النص، أرفع حدّة الإلقاء حين يحتدم الصراع بين الخصوم، وأميل إلى نبرة أكثر شاعرية حين تستوقفني الصور البلاغية والمجازات الجميلة. إلا أنّ هذا الانغماس لم يدُم طويلًا، إذ اقتحم ابني الصغير المكتبة فجأةً وقد بدا عليه الذعر، معتقدًا أنني أصرخ في وجه أحدهم، فلَم يعتَد سماع صوتي مرتفعًا في البيت، وأنا في الواقع نادرًا ما أفعل ذلك مفضّلةً الهدوء.

أعادتني هذه الحادثة إلى ممارسات سابقة في علاقتي بالقراءة؛ فقد اعتدت، قبل الزواج، القراءة الجهرية لأنها تساعدني على التفاعل الحيّ مع النص الأدبي، هكذا أحبّه وأستوعبه، ممارسةٌ سأعود إلى دوافعها وسياقاتها في تدوينة أخرى. غير أنني، بعد الزواج، قلّلت من هذا النوع من القراءة، وإن لم أتخلَّ عنه تمامًا، إذ أمارسه متى اختليت بنفسي، أتفاداه خشية سوء الفهم الذي قد يثيره، والأحكام الجاهزة التي سيسقطها عليَّ الآخرون ـ أقلُّها أني قد جننت. فالقراءة، حين تتجاوز الممارسة الصامتة ويرتفع صوتها، فهي بالتأكيد فعل صاخب مذموم ومثيرٌ للريبة.

بينما كنت أحاول أن أشرح لطفلي أنني فقط أقرأ كتابًا بصوت عالٍ، استحضرت شخصيات أدبية صُوِّرت على أنها ضحايا علاقة معقدة بالقراءة، شخصيات لم تقُدها الكتب إلى المعرفة بقدر ما دفعتها، عبر التماهي المفرط بمكتباتها، إلى حافّة الجنون. والحقيقة لم أستسِغ هذا الاستحضار كثيرًا، لأنه دفعني إلى السؤال الذي أتجنّبه: هل يمكن لمكتبة -مكتبتي تحديدًا- أن تقودني يومًا إلى حافّة الجنون؟

عندما نقول إن «المكتبات هي السبب في الجنون» فإننا نطرح سؤالًا نقديًّا حول تأثير القراءة في تشكيل الذات، وفي الوقت ذاته نصدر حُكمًا أخلاقيًّا. أصبح هذا ممكنًا لأن الأدب، منذ رواية «دون كيخوته»، قدّم نموذجًا للقارئ الذي لا يكتفي بالتأثر بما يقرأ، بل يبلغ حدّ التماهي، وأحيانًا الاستحواذ الكلّي. هنا، تصبح المكتبة آلية تنتج أنماطًا سلوكيّة، وتُعيد تشكيل صورة القارئ لذاته وللعالم.

استثمر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو شخصية «دون كيخوته» في كتابه الشهير «الكلمات والأشياء»، حيث أدرج حالته في فصله الثالث المعنون بـ«التمثيل». يرى فوكو أن القراءة تسمح أحيانًا بانزلاق القارئ من التخييل إلى الاعتقاد المطلق بما يقرأ، فينقل النموذج السردي من حيّز النص إلى حيّز الحياة المَعيشة. في حالة «دون كيخوته»، يعامل روايات الفروسية بوصفها حقيقة تاريخية ومعيارًا أخلاقيًّا، فيذيب ذاته ضمن هذا النموذج، ويتبنّاه حدّ فقد الإحساس بالمسافة بينه وبين الواقع. يقول فوكو: «فالكِتاب هو واجبه أكثر مما هو وجوده.. وعليه أن يستشيره كي يعرف ما يجب أن يعمل وما يجب أن يقول، وأية إشارات عليه أن يعطيها لنفسه وللآخرين ليبيّن أنه من نفس طبيعة النص الذي خرج منه.»

تؤكد دراسة قرأتها مؤخرًا، أجرتها ميشيل روسيليني بعنوان «مكتبة دون كيخوته وتجسّداته الفرنسية في القرن السابع عشر»، هذا الفهم؛ إذ تُبيّن أن الجنون لا يأتي من كثرة القراءة بحدّ ذاتها، بل من الانغماس الكلّي في نوع أدبي واحد. فالقارئ «المغترب»، ووصْف الاغتراب نجده عند فوكو أيضًا، يميل إلى استيعاب منظومة متكاملة من اللغة والقيم والتصورات الخيالية، ولا يكتفي بتبنّي شخصية محددة. وهو بهذا يبتعد عن تقمّص دور البطل ضمن إطار النص المقروء، ويعيد تشكيل سلوكه الواقعي بناءً على النموذج النصّي، ليتحوّل الخيال إلى أسلوب حياة. وبهذا، تكتسب المكتبة دورًا سببيًّا في ظهور الاضطراب، سواء كانت متمثلة ماديًّا، كما في حالة «دون كيخوته» وكما هي موصوفة بالتفصيل في أحد فصول الرواية، أو كانت ضمنية ومضمرة كما في نصوص أخرى.

وهكذا نلتقي شخصيات قارئة، متخيّلة وأحيانًا نصادفها في الواقع، «مُغتربة» يتحدّد اغترابها بنوعية مكتباتها؛ فهناك من يلتهم الروايات الخيالية، ومن يغرق في الأدب المثالي الوعظي، ومن يُفتتن بكتب الحب أو التاريخ أو الشعر، حيث يصبح جنس أدبي كامل هو العدسة الوحيدة لرؤية العالم. في جميع هذه الحالات، لا يكون كتاب واحد هو المشكلة، ولكن تفضيل الانغلاق داخل نوع واحد، فتتحوّل القراءة إلى نشاط تراكمي قهري يُعيد إنتاج النموذج نفسه بلا مسافة نقدية.

ولعل أبرز شخصية تدخل في هذا النمط هي «مدام بوفاري»، وظهر بسببها مصطلح «البوفارية» الذي يحيل إلى هذا النمط من القراءة المستَلِب للذات. فـ«إيما بوفاري» هي، كما وصفها نابوكوف، «قارئة سيئة»، ولا يقصد بالسوء الجهل أو سوء الفهم؛ فهي قارئة رغبوية، تقرأ لتغذية تصوُّر مثالي للذات والحب والحياة. فهي لا تبحث في الروايات الرومانسية عن بنية النص أو منطقه، بل عن مرآة تعكس رغباتها، جاعلةً من اللغة الأدبية الرومانسية معيارًا للحقيقة. وهنا يلتقي مسارها بمسار «دون كيخوته»، فكلاهما ينقل النموذج النصّي إلى الواقع، لكن باتجاهين مختلفين؛ فـ«دون كيخوته» يسعى لإعادة تشكيل العالم الخارجي، بينما تحاول «إيما» إعادة تشكيل ذاتها وحياتها الداخلية. وفي كلتا الحالتين، يؤدي هذا التماهي إلى صدام عنيف مع الواقع، ينتهي عند «إيما» بالاضطراب النفسي، و«كيخوته» بالجنون.

تُظهر هذه النماذج أن المكتبة أو الأدب ليسا السبب المباشر في «الجنون»، لكنه الانغماس في قراءةٍ تغذّي نزعة التمركز حول الذات وتحوّل النص إلى ممارسة حياتية، وهذا الاغتراب كان ثمرة غياب المسافة النقدية. لا يصبح الأدب خطرًا إلا حين يفقد رمزيّته، ويُقرأ بوصفه حقيقة مطلقة لا تقبل الشكّ أو التعدّد. لذا، لا ينبغي تفسير الخوف من «المكتبة» بأنه دعوة إلى إهمال القراءة أو تقييدها، فهو، على العكس تمامًا، دعوة إلى ضرورة الوعي بطرق التلقّي والقراءة. فيمكن للمكتبة أن تتحوّل إلى فضاء للاغتراب إذا انغلقت على نمط واحد، ويمكن أن تصبح أفقًا للتحرر والتفكير إذا تأسست على التنوّع والحوار بين الخطابات ومختلف الأجناس، واحترمت القراءة المسافة الفاصلة بين القارئ الواعي والنص المقروء. وهي القراءة التي سمّاها المفكّر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي: «القراءة رافعة رأسها».

عندما أتأمل مكتبتي الآن، أدرك أن القراءة لن تكون سببًا في جنون محتمل، فبإمكاني قراءة كل الأنواع دون تفضيل نوع على آخر، مع الحفاظ دائمًا على مسافة نقدية تتيح لي انتقاء ما يناسب عقليّتي ويحترمها ويمنع عنّي الاستيلاب ـ أو هذا ما أظنه حتى اللحظة. ومع ذلك، قد تكون هذه المكتبة سببًا في اضطرابات نفسية أخرى، لأنني بدأت أقضي فيها وقتًا أطول مما أقضيه مع أصدقائي وعائلتي. وأنا أكتب هذه التأملات، لاحظت أني أطيل المكوث في مكتبتي وعلى مكتبي، حتى لو لم يكن الهدف القراءة، وقد يسبب هذا مع الوقت اضطرابًا مرضيًّا سمّيته «الحب المفرط للصمت»، نحن نحتاج أحيانًا إلى صخب الأصحاب والعائلة في أمور أبعد ما تكون عن التخييل وعالم الأفكار، فهذا الصخب بدوره يعلّمنا ما لا تعلّمنا إياه الكتب.

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

يستطيع المُهر أن يمشي هرولةً بعد وقت قصير من ولادته. ما الفعل الذي يتميز الإنسان بفعله بعد وقت قصير من ولادته؟ فعلٌ واحدٌ فقط؛ الصراخ طلبًا للمساعدة. ليس لدينا مخالب أو أنياب أو أجنحة، لدينا التعاون، لدينا القدرة على طلب العون ومنحه.

جيرود ك. أندرسون

في الغابة شيء ما يحبك

عفاريت الزمن المفقود

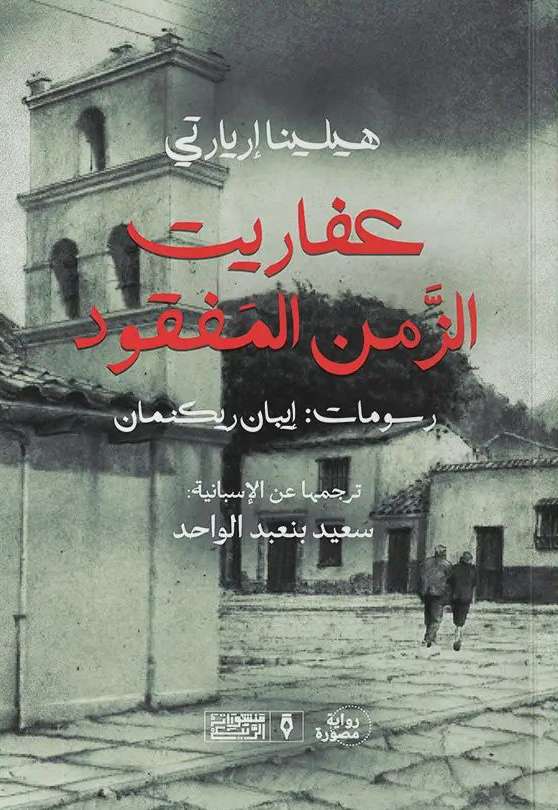

تأليف: هيلينا إريارتي/ ترجمة: سعيد بنعبدالواحد/ الناشر: منشورات الربيع/ عدد الصفحات: 90

لأن الذكريات، مثل الكائنات التي تسكن ذلك المكان، هشّة، وتظل في انتظار لُطفِ أو قساوةِ المعيار الذي نحكم عليها به.

تُعَد هذه الرواية القصيرة آخر ما كتبته الروائية الكولومبية هيلينا إريارتي، إذ أعلنت في حوار صحفي أُجري عام 2020 أنها ستكون الأخيرة، قائلة: «لن أكتب بعدها شيئًا». وبهذا أسدلت الستار على مسيرتها الإبداعية التي بدأت متأخرًا، حيث تصنَّف هيلينا ضمن الكتّاب الذين شرعوا في الكتابة في سنّ متقدمة. وقد نشرت عملها الأول «هل تتذكرين خوانا؟» عام 1989، وهي في الثانية والخمسين من عمرها. ثم أصدرت ثماني روايات قصيرة، انشغلت جميعها بأسئلة الذاكرة والسلطة الخفيّة التي تمارسها على تشكيل الذات والوعي وأثرها في مصير الشخصيات.

صدرت رواية «عفاريت الزمن المفقود» عام 2021، في طبعة فاخرة عن دار (Babel Libros)، بحجم كبير وغلاف صلب وعناية فائقة بالتفاصيل، ولون الخزامى الذي أحبه. يتخلّل النص، الذي لا يتجاوز ثمانيًا وسبعين صفحة، رسومات بالفحم للفنان الذي ينتمي إلى بوقوتا، نفس مدينة الكاتبة، إيبان ريكنمان، في حوار بصري يُثري النص ويمنح القارئ خلفية مرئية تساعد على التخيل ومرافقة الراوية في تفاصيل نبْش الذاكرة الشخصية.

على النقيض من هذه الطبعة التي تليق بوداعية أنيقة لكاتبة، جاءت الترجمة العربية في نسخة عادية محافِظة على الرسومات التي لم تظهر بشكل واضح بسبب رداءة الطباعة، فلم تنجح في نقل هذا الغنى البصري. كما أن الترجمة نفسها، مع أهميتها، كان ممكنًا أن تحظى بعناية أكبر، وأن تكون أكثر وفاء لحميمية لغة إريارتي وإيقاعها الداخلي.

تستهلّ الكاتبة صفحاتها الأولى باستحضار مقولة مقتبسة من «أليس عبر المرآة» للويس كارول، ممهدةً الدخول إلى عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع والخيال. فالمرآة التي تَعبرها البطلة هي أيضًا مرآة الماضي. تعيش الراوية، وهي امرأة وحيدة، في بيت العائلة القديم، وحين تدخل إحدى الغرف مرافَقةً بملاك، لن تجد الغبار والأشياء المرمية بإهمال كما هو متوقع، لكنها تُفاجأ بمسرح تُعرض عليه مسرحية عن حياتها الخاصة. تجلس بين الجمهور في انتظار بدء العرض، لتكتشف أن الحبكة تدور حول عقدة عاطفية من طفولتها؛ وهي وصول فتاة صعبة المراس ومضطربة تُدعى «تيريسا» إلي بيت العائلة. لماذا جاءت؟ من أين ينبع كل هذا الغضب؟ ولماذا أدّى حضورها إلى تصدّع الانسجام العائلي؟

لا تبقى الراوية متفرّجة محايدة؛ نجدها تارةً تشعر بالخجل، وتارةً أخرى بالارتباك، ويغمرها، قبل كل شيء، توقٌ جارف للصعود إلى الخشبة وتغيير مجرى الأحداث. غير أن هذا الفعل محظور، ما حدث لا يمكن تعديله. تؤكد إريارتي، مرارًا، أن الماضي يظل عصيًّا على التغيير، لكن ما يمكن تغييره هو طريقة النظر إليه، وإعادة تأويله حين ننضج ونرى بيننا وبينه مسافة واعية.

سنشعر بالتعاطف والحزن بسبب الرسومات ولغة الكاتبة الحميمية؛ تفكّك الكاتبة الذاكرة وتبسّطها أمام القارئ لنرى هشاشتها، حيث تبقى الذكريات، مثل الكائنات التي تسكنها، ضعيفة وعارية أمام قسوة أحكامنا وحكم الرّاوية نفسها. تصوّر رسومات ريكنمان بوقوتا مدينةً قديمة خالية من البشر، فتظل هذه الرسومات بمثابة خلفية صامتة لهذه المسرحية الداخليّة. يوحي هذا الصمت الثابت بمدى وحدة الراوية وقسوة عيش الماضي مجدّدًا. تودّع هيلينا إريارتي قرّاءها بهذه الخلفية والرمزية، مخلِّفة أعمالًا ستظلّ شاهدة على هذا الانشغال الواعي بعلاقة الذاكرة بالماضي وأثره في الحاضر.

الدروع البشرية

.jpeg)

تأليف:نيف قوردون ، نيكولا بيروجيني/ ترجمة: محمود محمد الحرثاني/ الناشر: المركز العربي للأبحاث/ عدد الصفحات: 406

كان النهج العقابي تجاه السكّان المدنيين حتى منتصف القرن العشرين أمرًا شائعًا وسائغًا قانونيًّا.

يقدّم كتاب «الدروع البشرية، تاريخ بشر على خط النار» للكاتبَين نيف قوردون ونيكولاي بيروجيني، قراءة تاريخية وتحليلية تشرح بتفصيل مفهوم الدروع البشرية، أو ما يعرف أيضًا بـ«التترس البشري»، بوصفه أسلوبًا عسكريًّا محدودًا من جهة، ومن جهة أخرى بوصفه ظاهرة تكشف كيفية تعامُل الحروب الحديثة مع حياة المدنيين، وكيف يُعاد تعريف قيمة الإنسان في خضم منطق القتال والقانون.

تنطلق الفكرة الأساسية للكتاب من أن استخدام المدنيين على أنهم دروع بشرية لا يقتصر على إجبارهم جسديًّا على حماية الأهداف العسكرية، وإنما يشمل كذلك حالات يصبح فيها المدنيون عُرضة للعنف بسبب وجودهم قرب مواقع عسكرية، أو بسبب تصنيفات قانونية وسياسية تبرّر استهدافهم. بهذا المعنى، يتحوّل المدني من شخص محمي إلى عنصر «قابل للتضحية».

يستعرض المؤلّفان تطوُّر القوانين الدولية منذ القرن التاسع عشر، مثل اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي وُضعت لحماية غير المقاتلين ومنع استغلالهم في الحروب. ومع ذلك، يوضّح الكتاب أن هذه القوانين، رغم سَنّها وفرضها على المجتمع الدولي، لم تمنع تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، بل إنها استُخدمت أحيانًا لغويًّا وقانونيًّا لتبرير العنف ضدهم، من خلال اتّهامهم بأنهم «دروع بشرية».

يميّز الكتاب بين عدة أنماط من الدروع البشرية: المدنيين المجبرين على البقاء قرب أهداف عسكرية دون حول لهم ولا قوة، ومَن يتّخذون طوعًا وضعية الحاجز البشري لدوافع سياسيّة أو أخلاقيّة، وأولئك الذين يصبحون دروعًا بحُكم الواقع المكاني فحسب. ويلاحظ المؤلّفان أن هذا التمييز غالبًا ما يُغيَّب في الخطاب العسكري، حيث تُعامل جميع هذه الفئات معاملة واحدة، ممّا يُضعف حمايتها.

ويناقش الكتاب أيضًا أمثلةً من النزاعات المعاصرة، موضّحًا كيف يُستخدم مصطلح «الدروع البشرية» للتهرّب من مسؤولية قتل المدنيين، أو لإعادة تصنيفهم أهدافًا مشروعة. في هذه السياقات، لا يتمحور النقاش حول حماية الأرواح، ولكن يحاول تبرير الخسائر بوصفها «حتمية» أو «قانونية».

ويتوسّع التحليل ليشمل تأثير التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستهداف الرقمية، التي أبعدت الحرب عن الجسد الإنساني. فمع تحوُّل القتال إلى شاشات وبيانات، يصبح المدني رقمًا أو احتمالًا إحصائيًّا، وليس إنسانًا حيًّا.

مع أن الكتاب يعتمد في المجمل على السرد التاريخيّ، إلا أنه يتضمن نقدًا عميقًا لطريقتنا في فهم الحرب والقانون والإنسانية. ويدعو القارئ إلى إعادة النظر في كيفية توظيف المفاهيم القانونية، وإمكانيّة تحوُّلها من أدوات حماية إلى وسائل تبرير العنف ضد الفئات الأضعف.

أصدقائي

تأليف: إمانويل بوف/ ترجمة: عبدالوهاب الملوح/ الناشر: صفحة سبعة/ عدد الصفحات: 174

كم ترهقني الوحدة، أحب أن يكون عندي صديق، صديق حقيقي، أو حبيبة أبثّها آلامي.

نُشرت رواية «أصدقائي» عام 1924، وهي أول أعمال الكاتب الفرنسي إمانويل بوف (1898 - 1945). وبفضلها، وُضِع منذ البداية في الصف الأول للأقلام الأدبية الفرنسية في فترة ما بين الحربَين العالميتَين. وعلى الرغم من قِصر الرواية النسبي، فهي تُظهر كتابة ذات كثافة نفسية ووجودية متقَنة، تتناول مباشرةً الشرط الإنساني وصعوبة بناء علاقات إنسانية متينة وصادقة.

يجسّد «فيكتور باتون»، بطل الرواية، نموذجًا جليًّا لفكرة «ضد البطل» المعاصر (Antihero)، فهو رجل عاديّ عاطل عن العمل، يعيش على معاشٍ بسبب عجزٍ عن العمل ناتج عن الحرب العالميّة الأولى، ويُكابد فقرًا مدقَعًا ووحدة عاطفيّة قاتلة. كما يفتقر إلى الطموح أو أي مشروع مستقبلي، ويقتصر سعيه العنيد، والغامض أحيانًا، على محاولة إقامة علاقات إنسانيّة، وهو ما يسمّيه العنوان ساخرًا «أصدقائي». لكن، على عكس ما تنتهي إليه الروايات التقليدية في تلك الفترة، لا تُثمر هذه المحاولات عن نتائج حقيقيّة، لكنها تكشف عن استحالة فكرة الصداقة كتجربة مكتملة.

اللافت في الرواية، هو الحياد «شبه المَرضي» للسرد؛ يروي «فيكتور» تفاصيل حياته اليومية بلُغة بسيطة وجافّة تقريبًا، خالية من الانفعالات أو الأحكام الأخلاقيّة الصريحة. يخلق هذا الأسلوب مسافةً بين القارئ والنص؛ إذ يُدعى القارئ إلى ولوج وعي الشخصية، وفي الوقت نفسه، مراقبة أوهامها وحدودها. ومن خلال هذا الأسلوب التقشّفي، يرسم بوف تصوّرًا للوجود عادًّا إيّاه تيهًا مستمرًّا، تحكمه العزلة والانغلاق الاجتماعي، وفشل العلاقة الإنسانية.

تتّسم البنية السردية للرواية بالبساطة، إذ تخلو من الأحداث الجسيمة أو الحبكات المتشابكة، وهو ما يتماهى مع رؤيتها الوجودية. فرواية «أصدقائي» أشبه بسلسلة من المَشاهد اليومية التي تبدو عادية وثانويّة، ولكن يقوم ترابطها على التطور الداخلي للشخصيّة أكثر من اعتماده على تسلسل درامي خارجي. يواجه «فيكتور» في كل لقاء يخوضه مع شخصٍ ما خيبة أمل متكررة، بعد أن يعلّق آمالًا على إمكانية تكوين صداقة. تتضافر طفولته ووضعه الاجتماعي مع رفضه العمل، لتشكّل جميعها حواجز تمنعه من بناء علاقات مستدامة.

تعبّر الرواية عن حالة حداثيّة من العزلة الجذريّة، إذ يقدّم بوف بطلَهُ ببرودة تبدو معها العزلة حقيقةً وجودية لا مفرّ منها، دون المبالغة في توصيف بؤسه. يعيش «فيكتور» محرومًا من أيّ رابط إنساني يمنحه الاعتراف الاجتماعي والعاطفي. وبذلك، لا تعود الوحدة سمة نفسية عابرة، بل تصبح البنية الأساسية لوجود الشخصية. وبهذا يكون بطل بوف قد سبق أبطال ألبير كامووجون بول سارتر في طرح هذا النوع من الأسئلة الوجودية، فهو يشرح الحياة بوصفها مواجهة مع الذات ولامبالاة العالم. غير أن بوف تفرّد عنهما في رفضه أيّ خطاب فلسفي مباشر أو متعالٍ.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.