كيف يستتر الشعراء خلف كلماتهم 🗣️

زائد: هل يحق لنا قراءة مذكرات ديديون بعد وفاتها؟ 🤐

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا ثقافيّة بارزة، من أهمها فوز الروائي المصري محمد سمير ندا بالجائزة العالمية للرواية العربيّة (البوكر) عن روايته «صلاة القلق»، لتعود الجائزة إلى مصر بعد غياب طويل، الأمر الذي أبهج المصريّين. وجدير بالذكر أن الأدب المصريّ كان أول من حصد هذه الجائزة في دورتها الأولى عام 2008، حين فاز بها بهاء طاهر عن روايته «واحة الغروب»، ولحقه يوسف زيدان في الدورة الموالية عن روايته «عزازيل» 2009.

وجاء هذا الفوز مُخفّفًا من حدّة التوتر الذي رأيته لدى العارضين المصريين أثناء زيارتي للمعرض الدولي للكتاب المنعقد بالرباط الأسبوع الماضي، بسبب تأخّر وصول شحنة الكتب القادمة من مصر عن طريق البحر. وقد حاولَتْ بعض دور النشر تدارك الموقف مُستعينةً بالشحن الجوّي، لكن ذلك لم يَحُل دون أن يشوب المعرض شيءٌ من الحزن بسبب قلّة الكتب المصرية. ما هوّن عليّ هذه الخيبة كان عودة الدُّور السورية إلى الأجنحة مجدّدًا، مثل دار تكوين السورية.

في هذا العدد، نعود إلى الشعر، وتكتب هاجر القايدي عن الشاعر ودور حبّ الذات في الإبداع. وأحدّثكم عن آخر إصدارات الراحلة جوان ديديون الذي أثار نشره تساؤلات أخلاقيّة، بالإضافة إلى أحدث الإصدارات وتوصيات متنوّعة.

إيمان العزوزي

كيف يستتر الشعراء خلف كلماتهم 🗣️

يستتر الشعراء خلف الكلمات من كل ما يُعاب قوله علانية، إذ لا يمكن قبول مدح المتنبي لنفسه لو كان نثرًا مباشرًا أو حوارًا مرويًّا عنه. تخيّل أن يتحدث المتنبي في بودكاست و«يهايط» بقدرته على اللعب بالكلمات! ولو قالها بغير بيتيه الشهيرين لرجمته العرب:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

وأسمَعَتْ كلماتي من بهِ صممُ!

ولكن، لأن بلاغته ساحرة، فلا نزال نردّدها ونصفه بها.

نحسد الشعراء لأنهم يستطيعون الفخر بأنفسهم والتغزّل بها دون ملامة، في حين نضطرّ نحن البشر العاديين إلى استجداء المديح والمصادقة على مزايانا بطُرقٍ ملتوية تُجنّبنا هشاشة الظهور بمظهر المستجدي. ولكن عند أباطرة الإقناع الشعري والغواية، وحتى عند أكثر الشعراء تواضعًا، تندسُّ جريمةُ التعالي في شعرهم مثل حرباءَ تتلوّن بلونِ القصيدة، ملتصقةً وملائمةً تمامًا للمعنى. انظر مثلًا كيف سرَّب شوقي مدحةً صغيرة لنفسه في قصيدة «نهج البردة»:

رمى القضاءُ بعينَيْ جُؤذَرٍ أسدًا

يا ساكنَ القاع أدرِك ساكنَ الأَجَمِ

هذه الجؤذر -الغزالة- الجميلة أصابت الأسد شوقي بسهمِ عينيها، وهذا الأسد الكتوم يطلب المساعدة لتحمل سهم الحب؛ فهي غزالةٌ فريسةٌ ابتداءً، وهو الأسد الضاري، ملك الظّفر بالغزلان والأقدر منها أبدًا.

مشهدٌ جبّار، لو قيل نثرًا لصُنِّف من الدراما الهندية.

يُضاف في تمام احتفاء شوقي بنفسه واسمه أنْ جمع شعره في ديوان «شوقيّات»، وقد أُردف بجمع قصائده غير المنشورة بعد رحيله في ديوان «شوقيات مجهولة»؛ أهميّة مطلقة لذات شوقي قبل سرد المعنى.

هل الهوس بالأنا من لوازم الشعر

الأنا المغذّاة جيّدًا بالفخر والموهبة هي الأنا التي تُصدِر أعمالًا عظيمة؛ إن شاعرًا متردّدًا لا يثق في موهبته، لن يصل بشعرهِ إلى موطئ قدميه. كلما تضخّمت الأنا، وكان تضخمها مع أدلة محسوسة يفحصها ويفنّدها العالم، كنّا أمام مشروعِ إبداعٍ بشري خالد وعظيم.

ترى هذه الأنا أنّ كلَّ ما تفعله وتحسه وتقوله بالغُ الأهمية، لدرجة استحقاقها الخلود في الكلمات، وهي فوق ذلك تعبّر عن أهمية شعورها وتنشره للآخرين. ويا حظّنا لو كان هذا جمالًا محضًا، ويا فرحتنا بالشِّعْر البارع الآسر من شخصٍ رأى شعورَه مُفرطَ الأهمية، وصدّقناه ورأينا أنفسَنا في كلماته كذلك، وكنّا بهذا احتشادًا مجتمعيًّا خلف شعر الشاعر ومكانته.

متى يحصل زلزال الأنا

يشعر المبدع أحيانًا بتراجع موهبته، ويتزلزل عالمه الداخلي ويحاول استحضار المواقف التي ألهمته. يُسبِّب انسحاب دوبامين الإنجاز المفاجئ فقدان الإيمان بأهمية الذات. لذلك يلجأ البشر لشحذ الإيقو عن طريق الخوض في الميادين الجديدة والعلاقات، كما يساعده وجود جماهيرَ مستعدة للتمجيد. بعض البشر يكفيهم شخصٌ أو اثنان لتغذية الأنا، وبعضهم يحتاج لكافة أهل الأرض.

يقول نورمان ميلر: «حبسةُ الكاتب هي فشلٌ في الإيقو»، وربما عند هذه اللحظة، حين تجفُّ مصادر الأنا من التمجيد والتغذية، يضطرُّ المبدع للتخبيص يمينًا ويسارًا، ساعيًا إلى تغذية جوانب عدة من ذاته بما فقده من شعورٍ بالأهمية. نقحم أنفسَنا في الهلاك، آملين بمشاهدة صورٍ جديدة من أنفسنا في عيون الآخرين كي نسترد الإلهام. وعند ذلك نصدّق النبوءة التي وضعناها عن أنفسنا وتنهمر قدرتنا الإبداعية. يقول مايكل أنجلو، واصفًا منحوتَتَه الرّخامية: «رأيتُ الملاك يصرخ داخل الرخامة، فنحتُّها حتى حرّرته»، ليس مُستغرَبًا عن أنجلو ادعاءاته المستمرّة للنبوة.

كُلِّف مايكل بنحت تلك الكتلة الرخامية بطلبٍ من قنصل فلورنسا، بعدما رفضها نحّات آخر لأنها مليئة بشوائب تُصَعِّب عمليّة النحت، فاستجاب مايكل للتحدي المجتمعي مدفوعًا بزهو الذات ورغبته في التفوّق. وبهذا الزهو نَحَتَ أحدَ أعظم الإبداعات البشرية.

الأنا المترددة الحيرانة

على الرغم من أن نازك الملائكة تُعَدُّ من أشهر شاعرات الوطن العربي، ونجحت في كسر فحولة الشعر في عصرها، تصف أناها بتواضعٍ شديد:

أنا من أكون؟

أنا روحُها الحيران أنكرني الزمانْ

أنا مثلها في لا مكان

لا عجب أن تشعر نازك بالنكران، كونها امرأة رفضت الأدوار التقليدية بكل شجاعةٍ (ونقمةٍ أحيانًا). ولأن تلك الأنا لم تكن متضخِّمة بما يكفي، لم يُحتفَ ويُغنَّ بشعر نازك رغم براعة موسيقاه. تدارك العراق حديثًا هذا الإهمال، وخصّص طقوسًا تعيد الحفاوة بها في المدارس والحياة اليومية.

ممّا يفسر ارتباك نازك وتردّدها، اعتراضها على ثقافة الكعب العالي للنساء، وموقفها الرافض للتأنيث المزركش. احتارت «أنا» نازك بين أنثى مُشيَّأة مثل دمية جميلة، وامرأة مثقفة تطالب المجتمع بمعاملة عادلة لموهبتها. تقول في ذمِّ الكعب العالي: «بدعة ظالمة لم يعد الناس يلاحظون ما فيها من هوانٍ وشرٍّ لطول ما ألفوها». يُنبئ هذا عن امرأة ترفض أن تستعرضَ جسدَها وهي تمشي. لا ترفض نازك الاحتذاء بالكعوب العالية فقط، بل ترفض دورًا نسائيًّا جسديًّا أصبح مُتعارفًا عليه بأنه إعلان صارخ للاستعراض الأنثوي. من الجيّد أنها لم تسمع قصيدة جاسم الصحيّح في موسيقا الكعب العالي:

كَمْ للموسيقا من الآلات سيِّدتي؟

عُدِّي معي، وأَضيفي كعبَكِ العالي

لو أن شاعرة قبلت هذا الدور وضحّت بالسمعةِ والمجتمع، فهي صاحبة الكعب الأعلى قاطبة، ولاّدة بنت المستكفي. تجلّى غرور هذه الشاعرة الأندلسيّة بجمالها ونسبها صريحًا في قصائدها، وفي جرأتها على التنمّر على من يغضبها. وكلنا نبحث في الشعر عن هذه الروح التي ترفض الواقع وتصرخ بما لا نستطيع فعله في أيامنا المعتادة. تقول ولاّدة في بيتيها الشهيرين:

أنا والله أصلح للمعالي

وأَمشي مشيتي وأتيهُ تيها

تستطيع ولاّدة أن تقول: هذه أنا وهذا ما أريده، ضاربةً بعرض الحائط كل الأعراف، بل علّقت شِعرها على حائط الزمن وخدّيها، ومن هذه الشجاعة الأدبيّة تُخلق الأعمال الخالدة.

نجد المزيد من تمجيد الأنا المشرعن عندما يجعل الشعراء عذاريبَهم مدائح.

تسوّق عائشة القرطبية لعزوفها عن الزواج مُنشدة:

أَنا لبوة لكنّني لا أرتضي

نفسي مناخًا طول دهري من أحَد

ولوَ اِنّني أختارُ ذلك لم أجب

كلبًا وكم غلّقت سمعي عن أسَد

فبدلًا من تسمية هذا العزوف عنوسةً بلغة العصر المُنتقعة في السُّميّة، هي لبؤة، والعرسان كلاب أو أسود يجب الإعراض عنها.

اضمحلال الأنا في الشعر الحديث

يبدو أن الحيرة في قيمة الأنا وقَدْرها هي من شأن الشعراء المتأخرين، حديثي العهد بالخيبات التاريخية.

فهذه «أنا» نزار قبّاني محتارة تغنّي:

يا سادتي:

عفوًا إذا أقلقتُكم

أنا لستُ مضطرًّا لأعلن توبتي

هذا أنا...

هذا أنا...

هذا أنا…

يالها من «أنا» مسكينة! ولكن في أمور الغزل يتغيّر نزار وتظهر أناه الواثقة والمهووسة.

أمّا الغضنفر مظفر النواب، الذي يقصد ويزأر في الوقت ذاته، لم يسلم من اضمحلال الأنا في قصيدة «زهرة» أو «من أنا»:

لستُ سوى عشبةٍ صغيرةٍ

تُلقى النفايات على وجهِها

بجانبِ الطريق

من العراق إلى السودان، يتحدث الشاعر محمد الفيتوري عن أناه من واقع العنصرية المسكوت عنه. «أنا» تنشدُ الاعتراف بدل الفخر، وتحاول الحضور كاملةً بلا تورية أو مجاملات:

أنا زنجي

قلها لا تجبن

قلها في وجه البشرية

أنا زنجي

وأبي زنجي الجد

وأمي زنجية

أنا أسود

أسود لكني حر، أمتلك الحرية

في المقابل، تفاخر عنترة بذاته، وكان شعره زئيرًا ومباهاةً وهجومًا بدل طلب الاعتراف باللّون، وهو بهذا قلب الطاولة على المجتمع:

سَيَذكُرُني قَومي إِذا الخَيلُ أَقبَلَتْ

وَفي اللَيلَةِ الظَلماءِ يُفتَقَدُ البَدرُ

يَعيبونَ لَوني بِالسَوادِ جَهالَةً

وَلَولا سَوادُ اللَيلِ ما طَلَعَ الفَجرُ

وَإِن كانَ لَوني أَسوَدًا فَخَصائِلي

بَياضٌ وَمِن كَفَّيَّ يُستَنزَلُ القَطرُ

وبكل دهشة الثقلين، احتفظ الشعر النبطي بأشرس حالات الأنا حضورًا وتجلّيًا وبداوة… ويا للبداوة كم حفظت من العروبة في قنانيها المكنوزة.

يقول سعد علّوش:

أنا ومن بعدي الدنيا تلف وتدور

وفي الناس تقديمها وفي الناس تأخيرها

والشاعر المُتوّج باسمه قبل قصائده، ناصر الفراعنة، يقول:

أنا فيلسوف الشعر وأنا الشاعر البيطار

وأنا العالم الراسخ وأنا اللاعب الشاطر

وأنا سيد الكلمة وأنا فارس المضمار

وأنا الغادي الغربي وأنا الرايح الماطر

أما البدر المكتمل، الذي غادرنا بمهابة وجلال، في يوم وقفنا فيه جميعًا نودّعه بكلماته، قال:

إنت الجنوب وأنا الشمال ما بيننا بحر ورمال

ومع وضوح التقابل في وصفِ شساعة البعد بينهما، لماذا اختار لنفسه الشمال وترك الجنوب لمحبوبته؟ ما الجهة الأهم في البوصلة؟ وكيف يستدل البشر على الطريق؟ مَن الأهم في الوعي البشري، الجنوب أم الشمال؟ مجّد الشاعر نفسه في شعره وازدرى محبوبته دون قصد، لأن «الأنا» متأصلة فيه.

أذكر قول صديقة في معرضِ وصفِها لوعي الرجال عن ذات المرأة: «إنه يراك أكثر من قطة وأقل من إنسان.» يتّفق علم النفس وهذه الفكرة بنحوٍ محايد وأقل سخرية، فإيقو الرجل أضخم من إيقو المرأة في كل شيء، وعلى إيقو الشاعر والمبدع أن يعلو على إيقو الرجل العادي المتضخِّم أصلًا، ويكبر بقدر ما يجمع من الأدلة على موهبته.

على أية حال، أفترض أنا هنا أن الأنا الحديثة في الشعر مُعرّضة للمحاكمة قبل أن تزهو بموهبتها، فيتسلّح المبدعون بالتبريرات قبل استعراض إبداعاتهم. وأن هذه الثقافة التي تُجرِّم الزهو بالمزايا وتسمح فقط بالزهو بالممتلكات، تقوِّض من الإبداع بكل أشكاله. كن أنت... وقل «أنا».

فاصل ⏸️

.jpg)

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️

مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.

انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.

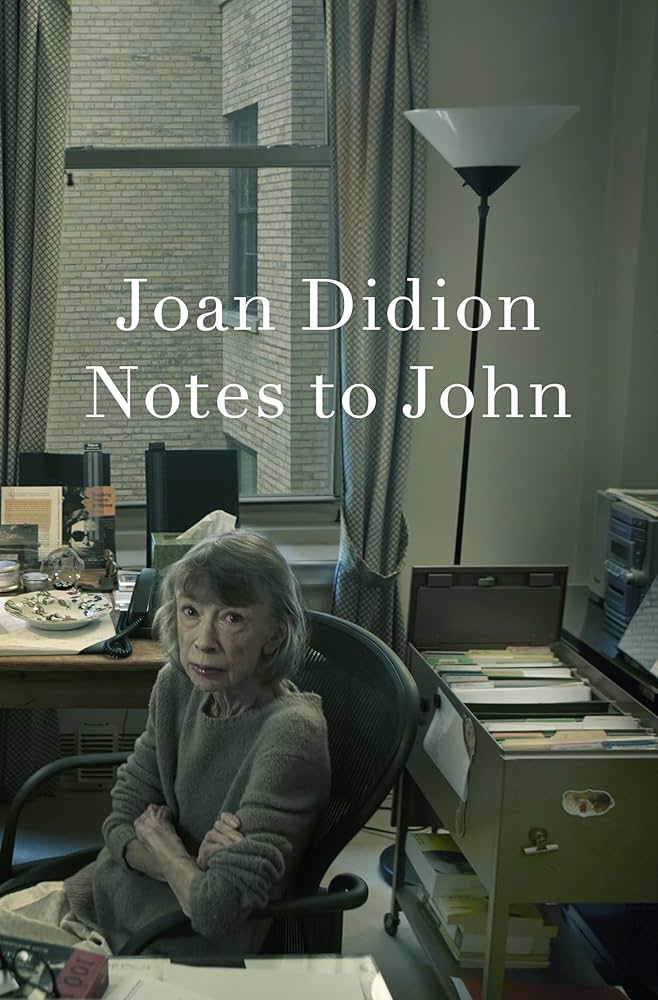

هل يحق لنا قراءة مذكرات ديديون بعد وفاتها؟ 🤐

صدر الأسبوع الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، كتاب «تدوينات إلى جون» عن دار النشر (Knopf). يضم الكتاب ستًّا وأربعين تدوينة شخصية كتبتها الكاتبة الأمريكيّة الرّاحلة جوان ديديون، موجّهة إلى زوجها جون قريقوري دون، المتوفى عام 2003 بعد أربعة عقود من الزواج.

عُثِر على هذه التدوينات محفوظة في ملفٍّ غير موسوم داخل مكتب ديديون في شقتها بمانهاتن، وذلك بعد وفاتها في ديسمبر 2021، متأثرة بمضاعفات مرض الباركنسون.

بدأت ديديون في كتابة هذه التدوينات وهي بعمر الخامسة والستين، خلال جلساتها العلاجيّة مع طبيبها النفسيّ بدءًا من عام 1999، كاشفةً عن نفسها بصراحتها المعهودة، دون مواربة.

تتطرّق التدوينات إلى جوانب عدة من حياة ديديون، بدءًا من علاقتها بوالديها وذكريات طفولتها، مرورًا بمعاناتها مع القلق والاكتئاب، ووصولًا إلى تأملاتها حول الكتابة. لكن محور هذه التدوينات ركّز على علاقتها المضطربة بابنتها بالتبني كوينتانا، حيث تروي جوان تفاصيل صراعها مع إدمان ابنتِها للكحول، خاصةً بعد إدراكها أن هذا الإدمان قد يكون مرتبطًا بإرث جيني من عائلتها البيولوجية. كما تحدّثت عن تجارب ابنتها في مراكز إعادة التأهيل، وعن كفاحها المستمر لإنقاذها من الانهيار: «كنت أحاول أن أبقيها على قيد الحياة، لأنها كانت تقتل نفسها يومًا بعد يوم».

ومع ما في الكتاب من طابعٍ شخصيٍّ وعفويّ، تُشكِّل هذه التدوينات، عند ترتيبها، سردًا متماسكًا، ممّا دفع وكيلتها الأدبيّة ليين نيسبت، ومحررتيْها شيلي فانقر وشارون ديلانو، اللّواتي عثرن على الملف، إلى إعدادها للنشر مع تعديلات طفيفة اقتصرت على تصحيح الأخطاء وإضافة هوامش توضيحيّة.

يعدُّ نشر الكتاب حدثًا أدبيًّا لسبيين:

فهو أول عمل يُنشر بعد رحيلها، وقد تركت ديديون إرثًا ضخمًا، حسب ما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز، وذهبت هذه التَّرِكة مع أوراق زوجها وأرشيفه إلى مكتبة نيويورك الوطنية، محفوظةً في 354 صندوقًا.

وكذلك هو أول عمل جديد يُنشر لها بعد اعتزالها الكتابة عام 2011، أي قبل عقدٍ من وفاتها، وهو ما يمنح قرّاءها فرصةً نادرة للاطلاع على الجوانب الخفيّة من حياة كاتبةٍ عُرفت بقلمها الجريء ورؤيتها الثاقبة، خاصةً أن هذه الأوراق وصفت مرحلة مهمة من علاجها النفسي، الذي ساعدها على كتابة عمليها «عام التفكير السحري» و«الليالي الزرقاء»، وكلاهما عن الحداد الذي عاشته الكاتبة بعد فقدانها زوجها وابنتها على التوالي.

لكن النشر يثير أيضًا إشكاليّة أخلاقيّة تتكرر مع رحيل كل كاتب: هل يحق لنا قراءة مذكرات من رحل؟ خاصةً الحميميّة منها أو التي كُتبت بين زوجين، أو تلك التي تكشف الكاتبة وهي في أضعف حالاتها أمام طبيبها النفسي وزوجها.

عادةً ما أجد نفسي متردّدةً حين يُطرح عليّ سؤال عن الكتّاب الذين أثّروا في حياتي، ليس لأني أفتقر إلى الإجابة، بل لأني أرى الكشف عن أسمائهم نوعًا من التعرّي، وكأني أكشف جزءًا من ذاتي لا يهم أحدًا سواي. مع ذلك، عليّ أن أعترف أن جوان ديديون أحدثت تغييرًا مفاجئًا في حياتي، في لحظة فارقة كادت أن تودي بي إلى الانهيار. علّمتني ديديون أن أفكّك مشاكلي، أن أخرجها من ذاتي وأضعها أمامي، أن أنفصل عنها لكي أستطيع فهمها. وهكذا، أستطيع حلّها بهدوءٍ رغم العجاج الذي يتصاعد في صدري ويمنع عنّي الرؤية.

اعترافي هذا يبرّر سر اهتمامي الخاص بهذا الإصدار، تمامًا مثل شخصٍ وصلته رسالة متأخرة من الذي أحبّه وافتقد حضوره لسنوات. لهذا بادرت أثناء انتظار حصولي على الكتاب إلى قراءة صفحات من هذه اليوميات، التي نَشرت مجلة النيويوركر مقتطفات منها. وقد احتفظت ديديون -كما عهدتها تمامًا- بأسلوبها الصادم في تفكيك حياتها وتدبّرها.

ولكن هناك أسباب أخرى عقلانية تعفيني من الحس الأخلاقي الذي ناقشته بعض الأقلام الصحفية.

في عام 1998، أي قبل عام من بداية كتابة هذه المذكرات، كتبت ديديون مقالةً تنتقد فيها بشدّة نشر أعمال كاتبها المُفضّل، إرنست هيمنقواي، ورسائله بعد وفاته. مشيرةً إلى أنه أوصى بعدم نشر مراسلاته، بل إنه عَمَد إلى حرق بعض رسائله. فلماذا لم تَكتُب بدورها وصيّة صريحة بمنع نشر أوراقها؟ خاصة وهي متيقنة بأن عالم النشر لا يتهاون في اقتحام خصوصيات الكُتّاب ونشرها دون أي تردد. هل كان إغفالها مقصودًا؟

بعض الأدباء مثل هنري جيمس وتشارلز ديكنز أتلفوا -عن قصدٍ- أوراقهم الشخصية، أما الشاعرة إدنا سانت فنسنت ميلاي فكتبت تحذيرًا صارخًا على غلاف مذكّراتها يمنع التعدي على خصوصيّتها.

أعتقد أن ديديون، براجحة عقلها، وحبّها للغموض، وحرصها على حفظ هذه المذكرات وفق ترتيب زمني واضح وسلس، ووضعها إياها في مكان واضح في مكتبها، قد فعلت ذلك متعمّدة لتثير الجدل والصخب الذي من شأنه أن يبعثها من جديد في ذاكرة الصحافة التي امتهنتها طيلة حياتها، والأهم، في ذاكرة محبّيها أمثالي. في النهاية، ربما أكون قد أحببتها أكثر ممّا أحبتْ هيمنقواي، وهذا الحب يشفع اقتحامي لخصوصيتها، والقراءة هنا هي قراءة المحب، وليست قراءة الشامت أو الباحث عن الفضائح.

على أنّ حياة ديديون كانت صاخبة، فقد عاشتها وحيدة، أسيرةَ أفكارها. كانت الكتابة بالنسبة إليها حوارًا مع ذاتها ومع الآخرين، وغالبًا ما عانت من سوء الفهم. يتبادر إلى ذهني كلما شاهدت الغلاف الجميل لكتابها الجديد، ما كتبته في مقالها «مشكلة تكوين روابط»: «أريدكم أن تعرفوا تحديدًا من أكون، وأين أكون، وما يشغل ذهني... أنا امرأة تشعر بانفصالٍ جذري عما يشغل الآخرين».

ربما أرادت ديديون أن نعرف من تكون، أن تُقرأ وتُفهم. ولعل هذه المذكّرات هي الطريق الأصدق لفك أسرار كاتبة ظلّت، وراء نظارتها السوداء، لغزًا يحيّر محبيها. ولعلّنا في النهاية نجد جواب السؤال: «هل علينا قراءة تدويناتها؟» في سطور الكتاب نفسه.

فعل الصفح الذي يستحق أن يُسمى كذلك، إن وُجد، عليه أن يكون صفحًا عمّا لا يمكن الصفح عنه

تطرّق الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، في كتاب «ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم»، إلى جوهر الصفح الحقيقي، ذلك الفعل الجدير بهذه التسمية، وهو الصفح القادر على تجاوز المستحيل، حيث يغفر الإنسان ما يُعتقد أن طبيعته غير قابلة للغفران. ليس الصفحُ مجردَ تغاضٍ عن زلّات بسيطة أو هفوات عابرة، بل قوّة داخليّة عُظمى ترفع الإنسان فوق أوجاعه وضغينته، فتجعله يواجه أقسى الجراح وأعمق الانتهاكات، ثم يختار -بإرادته الواعية- العفو.

هذا الصفح يتطلب الشجاعة، والقدرة على التعاطف تفوق المألوف، وفهمًا شاملًا للطبيعة البشريّة بكل هشاشتها وتناقضاتها. إنه ذروة النضج الروحي والنفسي، حيث يتنازل الإنسان طواعية عن حقه في الانتقام، ويبدل مرارة الحقد بالتسامح نحو الآخر… بل وربما نحو ذاته أيضًا.

الصفح عمّا يستحيل غفرانه هو تحرير القلب من أسر الماضي، وانفتاحٌ على فضاءات جديدة من السلام الداخلي، حيث ينظر المرء إلى الأمام، نحو المستقبل.

«كل أزرق السماء»

صدرت حديثًا عن دار وسم الترجمة العربية لرواية «كل أزرق السماء»، للكاتبة الفرنسية ميليسيا دا كوستا، الروائية الأكثر مبيعًا حاليًّا في فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية. تحكي الرواية قصة «إيميل»، شاب في السادسة والعشرين من عمره، أصيب مبكّرًا بمرض ألزهايمر ورفض قضاء أيامه الأخيرة في مؤسسة طبية. بدلًا من ذلك، قرّر الشروع في رحلة عبر جبال البيريني بسيارته، ونشر إعلانًا للبحث عن رفيق. وهكذا يلتقي «جوان»، وهي امرأة غامضة وافقت على مرافقته.

خلال رحلتهما، يستكشف «إيميل» و«جوان» الطبيعة، والأهم من ذلك، يتعرّفان إلى بعضهما. تتحوّل الرحلة إلى بحثٍ عن معنى الحياة والحرية والحب.

تنتمي هذه الرواية إلى نوعٍ من الأدب يُسمى «Feel Good»، ويركّز على التفكير في وجودنا، ولكن الأهم، الاستمتاع بالحياة. تتميّز رواياته بأسلوبها البسيط والسهل، الداعي إلى البهجة على الرغم من كل شيء.

تربية العقل النقدي

تأليف: جولي بوجارت / ترجمة: زهراء أحمد /الناشر: آفاق / عدد الصفحات: 400

هل تساءلت يومًا لماذا يبدو بعض الأطفال مليئين بالأسئلة حول أدق التفاصيل من حولهم؟ بينما يبدو البعض الآخر أقل اهتمامًا بالاستكشاف و المعرفة؟ يكمن السر في تنمية فضولهم عبر تعزيز التفكير الناقد. هذه المهارة ليست فطريّة، بل مكتسبة، تُبنى تدريجيًّا عبر تربية واعية.

قد يَسأل طفل: «لماذا السماء زرقاء؟» وغالبًا ما يكون الرد التقليدي من الأهل: «لأن الله خلقها هكذا.» مثل هذه الإجابات تقمع فضول أطفالنا وتحدُّ من حبهم للاكتشاف والتعلّم. ولكن لو أجاب الأهل: «ما رأيك؟» فهذا يحفّز الطفل على التفكير وإبداء الرأي ومشاركته، والبحث عن الإجابة بنفسه، وهكذا يبدأ في تطوير مَلَكة التفكير الناقد.

هذا الكتاب يقدم إرشادات عمليّة لتربية الأطفال على تنمية قدراتهم الذهنية وتوسيع مداركهم. ويسعى إلى خلق بيئة أسريّة تجعل من التفكير والتحليل عادةً يوميّة. كما يُبرز كيفيّة تحدي العصر الرقمي لتربية أطفال أذكياء قادرين على التمييز بين الكم الهائل من المعلومات التي تنهال عليه من كل صوب وحدب، مع التركيز على فهمها وتقييمها عوضًا عن الحفظ والاستقبال فقط. النتيجة؟ أطفال شغوفون باكتشاف العلم بعمق وذكاء.

رأسي يتصدع: سيكولوجية الملل

تأليف: جيمس دانكيرت، جون د. ايستوود / ترجمة: د. نهى عبدالله العويضي / الناشر: تشكيل / عدد الصفحات: 325

وهو كتاب اشترك في تأليفه عالمَا النفس، جيمس دانكيرت وجون د. ايستوود، ويتحدث عن الملل من منظور تحليلي ونفسي؛ حيث يفسّران كيف يحدث هذا الشعور داخل العقل، ويعرّفانه على أنه «رغبة بلا وجهة»، ويربطانه بالألم الناتج عن ذهنٍ مشغول وبمعضلة الرغبة.

وفقًا لتحليلهما، يكمن الملل في عجز الإنسان عن معرفة الشيء الذي يحتاج إليه، أو كيفية الوصول إليه، أي الجهل بالهدف والدافع إليه.

يستشهد الكاتبان بفلسفة شوبنهاور للتمييز بين الملل وبين مشاعر أخرى مثل الحرمان والإحباط، إذ يمكن أن يسهم كل منهما في الشعور بالملل دون أن يكونا السبب المباشر لحصوله. فالحرمان يحدث عند فقدان شيء معين، بينما الملل ينشأ نتيجة رغبة غير واضحة وغير محددة، ومن ثَمّ يواجه الفرد المصاب بالملل معاناةً بسبب حاجته إلى شيء لا يعرف كيف يشبعه، وأحيانًا إلى شيء لا يعرف كنهه.

يركّز الكتاب أيضًا على تأثير الملل في حياة الإنسان، حيث يمكن أن يصبح دافعًا للكراهيّة يوجّهه المرء نحو عالمٍ خالٍ من المحفّزات. يؤدي هذا الشعور لدى البعض إلى فقدان معنى الحياة، بينما قد يدفع آخرين إلى البحث عن ملهيات أو حلول مؤقتة، مثل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمواجهة الملل.

أقفاص فارغة

تأليف:فاطمة قنديل / الناشر: الكتب خان / عدد الصفحات: 258

نادرًا ما نقع على كتاب فريد من نوعه، يوقظ فينا الدهشة، نقرأ ونحن نخشى النهاية، ومتى انتهينا، نقف لحظات نحاول أن نستوعب هذه الفرادة التي يستحيل تحويلها إلى كلمات تختزل جمالها. وهنا تكمن الصعوبة مع أعمال مثل «أقفاص فارغة»، للشاعرة والأكاديمية المصريّة فاطمة قنديل.

عمل يجمع بين السيرة الذاتيّة وفن الرواية، ولغة تمزج فيها فاطمة بين الفصحى والعامية، لغة تقترب من القارئ وتلمس قلبه وعقله، وتثير ذاكرته المستكينة: «أكتب بلغة عارية تمامًا، لا ترتدي ما يستر عورتها من المجازات.» وهكذا نجحت فاطمة في الوصول -ببساطة- إلى القارئ الذي يرعبها، وقدّمت إليه وجبة دسمة من الواقعية المأساوية.

تحكي فاطمة دون مواربة ولا تجميل عمّا عاشته من مآسٍ ومظالم؛ عن أسرتها، وأمها المريضة، وإخوانها وأبيها، وكأنها تستعير من دستويفسكي لوحةً من لوحات «الإخوة كرامازوف». ولا تكتفي الكاتبة بوصف همومها الشخصية، بل تقرنها بالهم الجماعي وأحلام جيلها المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. والأحلام سرعان ما تتهاوى أمام واقع تسيطر عليه الحيرة والتشتت والحياة في أقفاص فارغة. تشدّنا الكاتبة بواقعيتها الإنسانية، صريحةً بكل تناقضاتها.

لا ترغب الكاتبة أن يكون عملها مثارًا للجدل والنقاش، ولا ترى فيه عبرة أو فائدة، وتؤكد أنه ليس تطهيرًا لنفسها على غرار الكثير من السير الذاتية، فهي لا ترى في كتابتها سوى «كشط قشرةِ جرحٍ كي يندمل في الهواء، أو لا يندمل، ويظلُّ ينزُّ دمًا»ـ

صحيح أنّ فاطمة لا تؤمن بخلود الذكريات السعيدة، لكننا نتلمّس في سيرتها استرجاعًا لتفاصيل غنية بالجماليّات. ومهما بدت تلك الذكريات بسيطة، إلا أنها تحمل تصوّرًا استثنائيًّا استطاعت فاطمة، بلغتها الشاعرية، أن تخلّدها وتناقض قولها: «الذكريات السعيدة خفيفة، لا تطيل المكوث في بيوت الذاكرة.»

ويظلّ السؤال الأهم أمام القارئ: هل تقرأ العمل مثل تخيّلٍ روائيٍّ خارج ذاكرة صاحبه؟ أم تقرؤه وأنت تتلصّص على ذكريات شخوصٍ لم تؤكد إرادتها في الكتابة عنهم؟ لك الخيار.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.