كيف حالت الاختبارات بيني وبين دخول الطب؟

مرَّ كل شيء على ما يرام وعلامة كاملة أخرى في الاختبارات أصبحت بمتناولي، ثم تهاوت الآمال لدى وقوعي على السؤال: كم عدد أصابع رجل الضفدع!

أشرقت شمس صباح يوم السبت مؤذنة بدخول أسبوع الاختبارات النهائية الثاني. جرت العادة أن يُستفتح جدول الاختبارات لمسار العلوم الطبيعية بمادتي الرياضيات والحديث في أول سبتٍ (حين كان الخميس والجمعة يومي عطلة نهاية الأسبوع)، وأن يُستفتح الأسبوع الثاني إما بالكيمياء أو الأحياء إلى جوار مادة التوحيد.

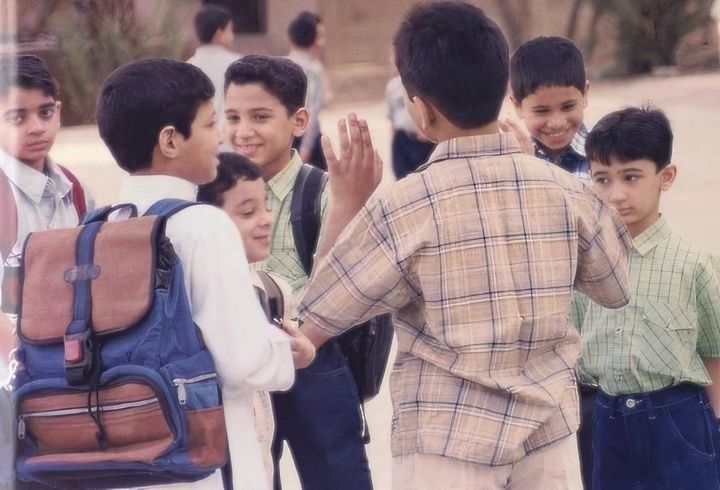

ولكن، في نهاية عامي الدراسي الأخير قبل أحد عشرة سنة، صادف أن استقبلنا سبت ثاني أسبوع بمادتي الأحياء والتوحيد. انتظمنا في قاعات الاختبار المقسمة هجائيًا. كنت في القاعة الثالثة مع من بدأت أسماؤهم بحرف الحاء وبعض ما يجاوره من حروف.

انقسمت القاعة إلى خمسة صفوف: صفان لفصول الثالث ثانوي الطبيعي، وثلاث صفوف لفصول الثاني ثانوي الطبيعي. سلمنا مراقبا القاعة أوراق الاختبار، وأُمرنا بالانتظار حتى يفرغا من توزيع جميع الأوراق. ولما تأكدا أن أوراق الاختبار امتثلت نصب أعين كل أفراد القاعة، أُعطينا إشارة البدء.

انطلقتُ في الحل بشكلٍ تقليدي بدءًا بأول الأسئلة. لم أكن ممن يطالع ورقة الاختبار كاملة مقلبًا إياها، لأشرع بأسهل أسئلتها. بل كانت خطتي كالتالي: أباشر الحل متخطيًا كل الفقرات التي لم تحضر إجابتها بذهني حالًا كي أعود لها لاحقًا.

كم عدد أصابع رجل الضفدع؟

مر كل شيء على ما يرام أول الأمر، وتساقطت فقرات الاختبار الواحدة تلو الأخرى. وبدا أنني سأنهي الاختبار بعلامةٍ كاملةٍ تضاف إلى علاماتي الكاملة السابقة، رغم ما يذاع عن اختبارات مدرس المادة الصعبة والتعجيزية. لكن كل تلك الآمال تهاوت حين وقعت على إحدى فقرات سؤال الأجوبة الاختيارية في الوجه الثاني لورقة الاختبار. كان السؤال كالتالي:

كم عدد أصابع رجل الضفدع الخلفية؟

أ) ثلاثةب) أربعةج) خمسةد) ستة

لم يكن مسموحًا لمدرس المادة أن يراقب قاعات الاختبار، بل يفرغ من مهامه الرقابية ليتاح له المرور على قاعات الاختبار، بُغية توضيح أي لبس أو سوء فهم في الأسئلة. وإذا كان المدرس على علاقة جيدة بطلابه، فمن الطبيعي أن يحاول مساعدتهم ولو بالتلميح وقتما شعر أن سؤالًا استفحل حلّه على الجميع. لم يحدث ذلك يومها.

مرّ المدرس على القاعات مصرًا على مشروعية السؤال، لأن المعلومة موجودة في الكتاب، ولأن الكتاب كله مقرر علينا. لا أذكر الآن مجموع عدد طلاب الصف الثالث الثانوي في دفعتي الدراسية، ما أذكره يقين طالب وحيد في قاعتي الثالثة من امتلاكه الإجابة من بين كل القاعات. وبهذا، تفشت إجابته إلى بقية طلاب قاعته والقاعات المجاورة لها، امتدادًا للممارسات الاحتجاجية الطلابية المعتادة على مثل هذه الأسئلة وهؤلاء المدرسين.

«عند الامتحان…»

أضحى التلازم بين مقولة «عند الامتحان يكرم المرء أو يهان» والاختبارات المدرسية تلازمًا بديهيًا. يستبطن التلازم ربطين رئيسيين: إذ يستلزم أولًا ربطًا بين كرامة الطالب وأدائه في الاختبار. ويفرض ثانيًا ربطًا بين الاختبار نفسه ومعياريته في عملية التعليم.

لن تتطرق هذه المقالة للربط الأول، إذ لا معنى للعبارة في سياق المنظومة التعليمية أساسًا، حالها حال العبارات الأخرى التي توظف خارج سياقاتها مثل «من علمني حرفًا صرت له عبدًا» أو «كاد المعلم أن يكون رسولًا.»

ما يهمني هو الربط بين المقولة ومعيارية الاختبار في عملية التعليم. وهو الربط الذي بلغ من شدة بداهته وطبيعيته عند البعض أن صار التساؤل حول مشروعيته خارج نطاق المعقول. تُطرح الفكرة كالتالي: «لأجل قياس معارف الطالب، لا بد من اختباره. علو درجة الطالب يعني نجاح تعلمه، ودنوها يعني فشله.»

تبدو الفكرة للوهلة الأولى مقبولةً لا غبار عليها، إذ لا يمكن التحقق من نجاح عملية التعليم دون وجود معيار أو معايير محددة تُقاس بها هذه العملية ويقاس بها نجاحها. لكن هذه البساطة الظاهرية خداعة. إذ يرتبط الشكل الذي يتخذه المعيار رأسًا بالأهداف المرجوة من وراء العملية بحد ذاتها، وبالتالي فإن ما يقرر الحاجة للمعيار، يقرر أيضًا شكله إلى حد كبير.

فلو اتبعتُ حمية لإنقاص وزني خلال ثلاثة أشهر مثلًا، فإن معيار نجاح الحمية انخفاض الوزن. ولو تمرستُ على تسديد الركلات الحرة، فإن تسجيلي للأهداف معيار نجاح هذا التمرس ومقياسه. لكن هل يمكن قول الشيء ذاته عن الاختبارات الدراسية؟ هل يقتصر الهدف من التعلم في اجتياز الاختبارات أو تحقيق درجات عالية؟ ألا تتضمن هذه الفكرة بدورها تحجيمًا لعملية التعليم واختزالًا لمواضيع المواد الدراسية ومقاصدها؟

الذاكرة الموسوعية

تدور هذه التساؤلات بذهني وأنا أستحضر أسئلة اختبار مادة الجغرافيا، عن عدد سكان إحدى الدول التي درسناها أو طبيعة مناخها أو شكل حدودها مع ما يجاورها من دول، وكأن الجغرافيا معنية برصد هذه الأمور بلا صورةٍ أكبر توضع ضمنها.

وأستحضر أيضًا أسئلة اختبار مادة التاريخ التي تتوقع منا تذكر أعداد جيوش المعارك وقتلاها وقادتها وأعوام حدوثها، أو تتوقع منا تعديد الدول المتعاقبة وأسماء حكامها وأسباب ازدهارها وسقوطها؛ وكأن التاريخ ليس إلا مخزنًا من الأعلام والأرقام والعِبر.

كما أستحضر أسئلة اختبار الأدب ومطالبتنا بحفظ الأبيات الشعرية وتذكر الصور الجمالية من سجع وجناس وطباق، أو تطالبنا باستفراغ ما حفظناه من الكتاب عن مقاصد الشاعر ومعاني أبياته وأهمية قصائده، والتي يقررها واضعو المنهج مسبقًا، دون أدنى دورٍ للطالب في استنباط ما هو جماليٌّ أو مهم أو أدبي بالنسبة له.

وفوق كل ذلك، أتساءل عن موقع كل هذا الكم من المعلومات والمحفوظات والأبعاد الموسوعية في عصرٍ صار استحضار المعلومة فيه أسهل بكثيرٍ من السابق، على الأقل في العديد من مناطق العالم.

هل يمكن القول بأن المعلومة بحد ذاتها تمتلك ذات الأهمية التي كانت تمتلكها؟ أم أنها أزاحت الطريق للنماذج المبنية على الفهم والتفكير والنقد؟ بعبارةٍ أخرى، أليس من المفترض علينا اليوم أن نكون أكثر إدراكًا لأهمية السياقات التي تنتج من خلالها المعلومات وتوظف فيها؟

النموذج التعليمي المصرفي

في كتابه «بيداغوجيا المضطهدين»، استخدم البرازيلي باولو فريري مصطلح «نموذج التعليم المصرفي» لوصف الشكل التقليدي للتعليم الذي يفترض أن الطلاب أوعية فارغة يجب ملؤها بالمعرفة.

في هذا النموذج، يصبح المدرس وسيطًا -إن صح التعبير- بين المعرفة والطلاب. إذ يقف حارسًا لخزنة المعارف والمعلومات التي يصرفها للطلاب وفق الحاجة المقررة منهجيًا، وما على الطلاب إلا حفظ المعلومات وتذكرها واستحضارها وقت الحاجة.

كل ذلك مسبوق طبعًا بتصورات محددة عن ماهية المعارف الضرورية وحدود وآفاق المعلومات التي يفترض على الطلاب تعلمها في المراحل الدراسية المختلفة. بعبارة أخرى، هناك من صاغ جوهر المعارف المرتبطة بالمواد المختلفة، وقرر المعلومات الضروري تعلمها دون غيرها، ومن ثم حدد الفئات العمرية المناط بها التدرج في سلم استقبال واستيعاب هذه المعارف والمعلومات.

ليس للطالب والمعلم ضمن هذه المنظومة سوى أدوارٌ ميكانيكيةٌ يجب أداؤها بانضباطٍ، لإنجاز ما تهدف إليه هذه المقررات والمناهج.

على إثر ذلك، يتلاشى أي دور للطلاب سواء بالإسهام في تعلمهم الذاتي، أو بإعمال فكرهم النقدي فيما يدرسوه. كما تتهمش إبداعات المعلمين في إثارة فضول الطلاب وتحفيز قدراتهم الخاصة لإثراء عملية التعلم من كلا الطرفين، بما يجعلها عملية فاعلةً تسهم في إعادة صياغ الواقع اليومي للجميع.

وهنا خصلتان جوهرتيان في أية عملية تعلم كما يشير فريري: لا بد أن تكون العملية مدفوعةً ذاتية أولًا، ولا بد أن ترتبط بواقع المتعلمين ثانيًا. فبدلًا من النموذج التعليمي المصرفي، يحاول فريري ترسيم حدود نموذجٍ نقدي متمحورٍ حول طرح المشاكل ومن ثم محاولة حلها.

بعبارةٍ أخرى، بدل الشكل التقليدي الذي يفترض أن الطلاب أوعية فارغةٌ وعلى المدرسين ملؤها بمعارف مقررة مسبقًا؛ يقترح فريري إعادة صياغة العملية التعليمية برمتها، لتتمحور حول فاعلية الطلاب في حل المشاكل التي يطرحها عليهم المعلم، والذي يأخذ دورًا إسهاميًا وتفاعليًا هو الآخر بدل الدور الميكانيكي المصرفي السابق.

ويكمن الفارق الجوهري بين هذا النموذج والنموذج المصرفي في اعتماد الأول قدرات الطلاب الذاتية ومحاولة تشجيعها وتحفيزها من خلال واقعهم ومعارفهم هم، عوضًا عن فرض المعارف والمعلومات الخارجية المستقلة عما يعيشونه.

الاختبارات أداة سلطوية

حين قال مدرس الأحياء أن السؤال عن عدد أصابع رجل الضفدع الخلفية سؤالٌ مشروع، نظرًا لكون المعلومة مذكورة بالكتاب، كان يشير ضمنًا لهذا الاعتقاد السائد بالنموذج المصرفي.

بحيث يتوجب على الطلاب معرفة كل ما تضمه دفتا الكتاب المدرسي بغض النظر عما إذا كان لتلك المعارف دور فاعلٌ في بناء الطالب معرفيًا أو لا؛ أو ما إذا كان لها دورٌ في عملية بناء معرفية أكبر، تخوّل للطالب تناول العمليات الحيوية المتعددة بشكلٍ مختلف.

سوى أن طبيعية هذه الأسئلة ومثيلاتها في أوساطنا نابعة من تصور مغلوطٍ أساسًا لعملية التعلم ومعيارية تحققه. ضمن هذا التصور، ليست الاختبارات المدرسية معيارًا لنجاح عملية التعلم وحسب، بل تجليًا للتصورات المغلوطة حول ماهية المواد الدراسية وآفاقها.

نتيجةً لذلك، يُلزم الطالب باستذكار وتعلم كل ما يرد في المقرر، لأن كل شيء قابلٌ لأن يكون موضوع سؤالٍ اختباريّ، سواء كان جزءًا من جوهر المادة أو مجرد معلومةٍ عابرةٍ لا ترتبط حتى بالأهداف الموضوعة من وراء الدروس. ولأن المدرس هو المسؤول عن وضع الأسئلة، تصبح الاختبارات أداة سلطوية بيده، يطوعها كيفما يشاء في خدمة تصوره لأهداف مواده وتراتبية مواضيعها.

ويزداد الأمر سوءًا حين تضاف مزاجيات المدرس إلى الإرث التقليدي الشائع للمواد، كأسئلة رسم الخرائط في الجغرافيا أو حفظ القصائد في النصوص أو حتى حفظ المعادلات في الرياضيات أو الفيزياء.

يجرني هذا للتساؤل عما إذا كان دخول مادة الفلسفة في المناهج الدراسية يعني تحفيز الطلاب على التفلسف والتفكير النقدي كما يعتقد الكثيرون، أو أنها ستقتصر على سؤال الطلاب عمن أسس الفلسفة الرواقية وعن سنة وفاة أرسطو، أو على مطالبة الطلاب بحفظ أسماء أطراف حوارات أفلاطون وتعديد فلاسفة التنوير.

القشة التي قصمت ظهر البعير

تخرجت من الصف الثالث الثانوي بمعدل تراكمي يؤهلني -نظريًا- لتقديم طلبات الالتحاق في أي برنامجٍ أو تخصص أشاء. وانتهى بي المطاف بالتقديم على ثلاثة برامج لم يكن الطب أو أي تخصص صحي آخر أحدها.

لم يكن السبب في ذلك رغبة مسبقة في دخول تخصص محدد دون غيره، ولا تفكيري العميق بشأن متطلبات سوق العمل وما يفترض عليّ دراسته لتأمين لقمة العيش مستقبلًا.

بنيت قرار التخصصات التي كنت أرغبُ في دخولها على مشاورة من حولي، وعلى تجربتي الخاصة مع موادها أثناء فترة الدراسة بشكلٍ رئيس. وهذا ربما أقصى ما كان يمكنني فعله عطفًا على ما كنت أعرفه عن الحياة آنذاك. امتنعتُ عن دخول الطب لأنني وبكل بساطةٍ كنت أمقت مادة الأحياء، ولم يكن ذاك السؤال إلا القشة التي قصمت ظهر البعير.

الضفادع الحائلة بيننا

أضع كل ذلك قبال ما مررتُ به من تجارب وبدائل أخرى، كان من شأنها تحفيز الطلاب للتفكير فيما يتجاوز حدود الموضوع والسعي وراء إعمال إبداعاتهم الذاتية. أتذكر مثلًا معلم الأدب الذي كان يقتطع من وقته الخاص لإشراكي في المحافل الأدبية، ومحاولته لتكليفي بما يتعدى الواجبات العامة.

وأتذكر أيضًا المشروع النهائي لمادة «تطبيقات الـGPS في علوم الأرض». حين أعطيت الحرية للطلاب في إيجاد مشكلة طلابية متعلقة بفضاء الحرم الجامعي، ومن ثم السعي لتعريفها وحلها باستخدام ما تعلموه.

كما أتذكر الاختبار النصفي لمادة تاريخ عصر النهضة والإصلاح، حين طُلب من كل طالبٍ وضع باتمان في إحدى دركاتِ جحيم دانتي مع تعليل الأسباب والدوافع وراء الإجابة، وذلك للوقوف على فهمهم الخاص لفلسفة دانتي. وصادف أن كان لبروفسورة المادة الفضل الأكبر في دفعي وراء تطوير مهاراتي في الكتابة عطفًا على إجابتي على هذا السؤال.

لا أستحضر هذه الأمثلة لكونها عظيمة أو غير مسبوقة، بل لكونها خروجًا بسيطًا عن المألوف. بحيث صارت جزءًا من تجاربٍ خاصة ما تزال تسهم في تشكيل ذاتي حتى اليوم، أي لأنها أمثلةٌ على مواقف بسيطة استحالت لاحقًا نقاط انعطافٍ كبرى.

درستُ الآداب وتخصصتُ في التاريخ واشتغلتُ على تطوير كتاباتي، بينما لم تتعد معرفتي بالأحياء ما تناسيته على إثر مغادرتي قاعة الاختبار رقم ثلاثة، يوم سئلت عن عدد أصابع رجل الضفدع الخلفية. يا ترى، هل سيكون لعدد الأصابع الخمسة أي دورٍ بحياتي سوى تحفيزي لكتابة هذه المقالة؟