لماذا أُعيدُ ترجمة «أغنية الجليد والنار» ❄️

زائد: هل فشلت تشيماماندا أديتشي في العودة؟ 🤕

لماذا أُعيدُ ترجمة «أغنية الجليد والنار» ❄️

في عام 2014، فاجأتني نوبة اكتئابٍ شديدة، وشعرت أن الحياة أصبحت معتمة، والهمّة صِفْر؛ لا أدري لِمَ سحبتُ كتاب «لعبة العروش» لچوٰرچ ر. ر. مارتن تحديدًا من المكتبة، بعد فترةٍ طالت من الانقطاع عن القراءة. ربما لأن الرواية كانت في حوزتي منذ أواخر عام 2011، ولم أفتحها، وفكرتُ أنها قد تَصلُح لكسر المزاج الشنيع بشيءٍ مسلٍّ.

كنتُ قد شاهدتُ الموسم الأوَّل من مسلسل «Game of Thrones» المقتبس عنها، وأردتُ قراءة الأصل، ولكنني -لسببٍ ما- تركتُ الرواية على رفِّ المكتبة لسنوات، ولمّا بدأتُ قراءتها أخيرًا، إذا بي أستمتع بها أيّما استمتاع، وأغوص في تفاصيلها وحبكاتها المتشعّبة إلى درجة أنستني اكتئابي شيئًا فشيئًا، وتدريجيًّا عادَت إليّ الحماسة للحياة. بل وجدت عقلي يترجم كثيرًا من عباراتها تلقائيًّا، ويتساءل عن الصّيَغ التي يُفضّل استخدامها، ويحاول الوصول إلى معانٍ لما استغلقَ عليّ.

فور الانتهاء من القراءة، هرعتُ إلى شراء الأجزاء الأربعة التالية الصادرة من «أغنية الجليد والنار»، والتهمتها التهامًا، ثم توجهت إلى دار التنوير عارضًا فكرة ترجمتها.

أفرحني اهتمامهم بإصدار ترجمةٍ عربية للسلسلة، وبحثهم بالفعل عن مترجم يقبل التصدّي لترجمة ملحمةٍ كُبرى، تزيد عن 5,000 صفحة. وهكذا، أعدتُ قراءة السلسلة، هذه المرّة بعين المترجم: أتركُ لنفسي ملاحظاتٍ وأسئلة، وأضع هوامش أعرف أنني سأرجع إليها، وأفكارًا قد تصلح لترجمة هذه الفقرة أو تلك، وأترك علاماتٍ على الأجزاء الصعبة التي أعرف أنّ مزيدًا من البحث سيلزمها.

استغرق العمل على الكتاب الأول نحو ستة أشهر، وصدرَت الترجمة العربية الأولى لـ«لعبة العروش» أواخر عام 2015، وإلى حدٍّ كبير نجحَت، وأثنى عليها معظم القرّاء، وما برحوا يسألون: متى ستصدر الأجزاء التالية؟ بل وفاجأني إعلان عددٍ لا يُستهان به منهم أنّ هذه أول رواية يقرؤونها على الإطلاق.

بطبيعة الحال، بلغتني بعض التعليقات السلبية كذلك، وهو شيءٌ طبيعي ومُتوقّع، ولكن منها ما انطوى على نقدٍ بنّاء أفادني في بقية الأجزاء، وفي الترجمة عمومًا. وعلى مرّ السنوات الأربع التالية، عكفتُ على ترجمة الأجزاء الأخرى، بمعدل جزءٍ في السنة، وشعرتُ -مع العمل على كل جزء- أنني أكتسب مزيدًا من الخبرة وأتطوّر، ولو أنه ما زال أمامي الكثير لأتعلّمه.

أومنُ تمام الإيمان بأن الترجمة لا كبير لها، وأننا مهما تسلّقنا جبالها فلا مبلغ لقمّتها، وكلما وصلنا إلى مستوًى عالٍ من العلم، اكتشفنا مستوًى أعلى نطمح إليه. في مرّةٍ صارحتُ مترجمًا مرموقًا بغضبي من نفسي لِمَا أكتشفه في ترجماتي القديمة من أخطاءٍ أو صياغاتٍ كان يُمكن استخدام ما هو أفضل منها، فأخبرني ألّا أقلق بشأن أعمالي القديمة، فكلّ مترجمٍ خطَّاء، وكل نصٍّ مترجَم قابل للتّحسين، وما عليّ إلا مواصلة التعلّم والحرص على عدم تكرار زلّاتي القديمة.

على أنني شخصٌ قلِق بطبعي، أنشدُ الكمال، عالِمًا أنني لن أناله أبدًا. ومَن يستطيع؟ أدينُ لسلسلة الكُتب هذه بإنقاذي من اكتئابٍ عنيف، وإعادتي إلى الحياة. ومع أنني كنت مترجمًا ذا باعٍ قبل نشرها فعلًا، فلم تفُتني حقيقة أنَّ ترجمتها عرَّفت بي عددًا لا يُستهان به من القرّاء الجُدد. ورغم أنني لم أدَّخر جهدًا في البحث أثناء ترجمتها، ظللتُ أعلمُ أنّ النص سيلزمه، في وقتٍ ما، تنقيح؛ لأوضّح لنفسي، على الورق، كم تطوّرت، وكم تغيّرت نظرتي إلى نقاطٍ معيّنة، وكم من الخبرة اكتسبت.

قبل نحو عامين، أعلنتُ رغبتي في مراجعة ترجمة السلسلة مراجعةً شاملة، إذا أُتيحت الفرصة؛ لجعل النص أكثر تماسكًا وأفصح، ولتصحيح ما وقعت فيه من أخطاء، ولتطبيق كل ما تعلّمته على مرّ أعوامٍ طويلة. وحين تواصلَت معي دار كيان لتخبرني بحصولها على حقوق ترجمة السلسلة، ورغبتها في إعادة إصدارها بترجمتي، قرّرتُ: كما في «لعبة العروش» لا تُوجَد منطقةٌ وسطى، فترجمتها كذلك، لا مجال لأنصاف الحلول فيها، وعليّ مراجعة الترجمة بأكملها انطلاقًا من النّص الإنقليزي الأصلي.

ماذا فعلتُ إذن في مراجعة الترجمة؟ ولِمَ أَعُدّها -بنسبة 70% على الأقل- ترجمة جديدة؟

تصحيح ما فاتني في الترجمة القديمة من أخطاء إملائية أو نحوية، وما تعلمته من أخطاءٍ شائعة يقع فيها معظمنا. والأهم: التَّخلِّي عن تكرار «كان» بلا داعٍ، والاستعانة بدلًا عنه بالفعل الماضي أو المضارع (حسبما يسمح السِّياق)، والاستغناء تمامًا عن استخدام ظرف المكان «هناك» بمعنى (there is/are). قِس على ذلك كثيرًا من التعديلات التي أُجريَت على النص.

معلومة قد تصدم القارئ: الترجمة الجديدة أقصر من القديمة بنحو 10,000 كلمة! أيعني هذا أنني حذفتُ شيئًا من الأحداث؟ على الإطلاق. إنما هو التركيز على إعادة الصياغة أينما لزم، وهذا ما مكنني من جعل اللغة أكثر إحكامًا. فلِمَ أستخدمُ أربع كلماتٍ أو خمسًا عندما يمكنني التعبير بكلمتين أو ثلاث دونما حصول أيّ إخلالٍ بما يُقال؟ «ما قلَّ ودلَّ» قاعدةٌ عندما تُتّبع -قدر الإمكان- سيتحسّن أيّ نصٍّ عمومًا.

مثالٌ على هذا: يوجد في الكتاب الأول تعبيرٌ اصطلاحيٌّ مؤدّاه أنّ «أكثر صفة تُميِّز فُلانًا: العناد الشديد»، لا مقابل لهذا التعبير في العربية. في الترجمة الأولى استخدمتُ هذه العبارة: «ولكن من قال إنّ فلانًا ليس كتلةً من العناد تتحرّك على قدمين؟» ضحكتُ من نفسي، فرغم صحّة الترجمة عمليًّا، فإنه وصفٌ مُبَالغ فيه بلا داعٍ. فأعدتُ صياغته ليُصبِح «لكن فُلانًا، فوق كلِّ شيءٍ، عنيد». هكذا ببساطة، بلا مبالغة، وباختصارٍ للكلمات يحافظ على المعنى. أشياء كهذه يتعلمها المرء مع طول الممارسة وسعيه الدائم لتحسين عمله، والنتيجة نصٌّ إجمالي كلماته أقل، لكن شيئًا من أحداثه لم يُختصَر، نصٌّ يظل يقول ما يقوله المؤلف في أصله بلا إخلال.

يمتلئ عالم مارتن بالأسماء، ويختار ألّا يلتزم النصيحة القائلة بعدم استخدام أسماءٍ متشابهة لشخصيّاتٍ مختلفة، أو إطلاق الاسم نفسه على أكثر من شخصية. فذلك في رأيه غير واقعي؛ ففي عالمٍ كبيرٍ مثل عالمه، لا بدّ أن تتشابه أو حتى تتماثل أسماء بعض الشخصيات. تعاملتُ في الترجمة القديمة مع هذا الأمر في اسمين مثل (Poole) و(Paul) بإضافة واو إلى الاسم الأول ليصبح «پوول»، ويبقى الثاني «پول». أمّا في الجديدة فاستخدمت مع الأول «پول»، والثاني «پوٰل».

مؤكَّد أنّ القارئ لاحظ الألفَ الخنجرية فوق الواو، فما دورها هنا؟ باختصار: أخذتُ باقتراح مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي يجيز استخدامها فوق الواو والياء المائلتين إلى الألف؛ لتمييز نُطق بعض الأسماء عن بعض، وهو ما حلّ إشكال الأسماء المتشابهة، خاصّةً مع استخدام التشكيل في عددٍ من الأسماء أيضًا، لكي يكون نُطقه، ما أمكن، أقرب إلى الأصل.

تحتوي الترجمة الجديدة كذلك على مصطلحاتٍ أدق لأنواع الخيول والأسلحة وأجزاء الدُّروع وتكوينات القلاع وأصناف الرّايات المختلفة؛ وهو ما أفادَني فيه الاطّلاع على كتب متخصصة لم أكن قد طالعتها قبلًا.

لأن السلسلة ضخمة، فطبيعي وإنساني أن يقع المؤلف نفسه في عددٍ من الأخطاء، يؤدّي أحيانًا إلى عدم اتّساقٍ بين معلومةٍ قيلت في الجزء الأول وأخرى في الجزء الثالث؛ مثل لون عينَي «الملك رنلي»، أو جنس حصان «چيٰمي» الذي تغيّر بين كتابين، أو وصف ملامح «چيٰن وسترلنج». تحدث مارتن نفسه عن هذه الأخطاء وغيرها، وصحَّحها خارج الروايات، فرأيتُ أن ألتزم التصحيح. وقد ارتكبتُ، مثل المؤلف، بعض هذه الأخطاء، ولم تتّضح إلّا بعد الفراغ من الكتب الخمسة، وهو ما أسعى لتصحيحه في الترجمة الجديدة.

لا يشمل المقال الاختلافات جميعها بين الترجمتين، فلن يوضّحها إلا قراءتهما والمقارنة بينهما. لكنها أمثلةٌ على أبرز الفروق. وجديرٌ بالذّكر أنّ عددًا من القرّاء أفادوني باقتراحاتٍ وملاحظاتٍ أَخذتُ بها في الترجمة الجديدة، وهذا علاوةً على ما أفادني به مَن لجأتُ إليهم بأسئلةٍ واستفساراتٍ من زملاءَ مترجمين ومؤلّفين ولغويين، وكلّ هؤلاء أشعر تجاههم بامتنانٍ عميق، لأنهم أسهَموا في جعلي -كما أزعمُ- مترجمًا أفضل.

في النهاية، لي أن أقول بثقة: إنني، كما رضيتُ عن الترجمة القديمة في أوانها، أشعر الآن أنني أشدّ رضًى عن الترجمة الجديدة، وأراها أقوى. وأرجو أن يشاركني الشعور من سيقرؤها. لكنني أقول بثقةٍ أيضًا: إنني، إذا رجعت إلى التّرجمة الجديدة بعد عامٍ أو حتى نصف عام، فسأجدني راغبًا في إجراء مزيدٍ من التنقيح والتّحسين. هكذا الترجمة واللغة، لا كبير لهما، لا قمَّة، لا بلوغ للكمال، عملية تعلّمٍ ومراجعة للنفس وللمعلومات بلا نهاية. ولكن، فلتُقطَع ذراعي إن لم يكن هذا الجزء الأكبر من متعتها!

فاصل ⏸️

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️

مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.

انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.

هل فشلت تشيماماندا أديتشي في العودة؟ 🤕

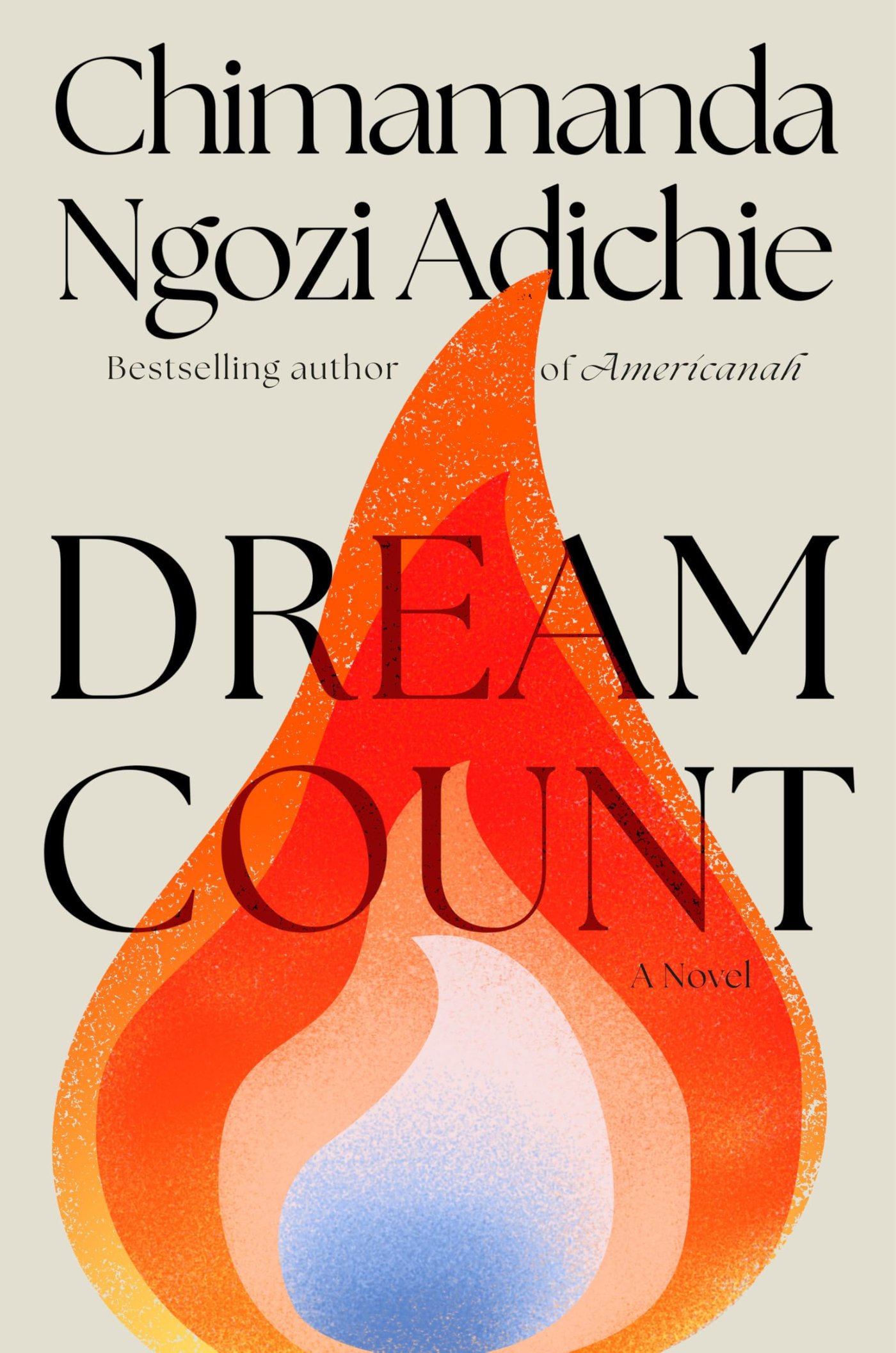

بعد غيابٍ أدبيٍّ دام قرابة اثني عشر عامًا، تعود الكاتبة النيجيريّة تشماماندا نقوزي أديتشي إلى الساحة الروائية، بإصدار روايتها الجديدة «عدّ الأحلام»، التي صدرت الشهر الماضي وسط ترقُّبٍ كبير من جمهورها والنقاد. ويُعد هذا العمل تتويجًا لمسيرتها الأدبية، حيث نُشر بعدة لغات في وقت واحد (العربيّة ليست ضمنها) في مارس 2025، وهو امتيازٌ لا يحظى به سوى نخبة من المؤلفين، أمثال دان بروان مع معظم أعماله، أو سالي روني وروايتها الجديدة «إنترميزو». وقد سعت أديتشي إلى ترويج عملها بنفسها، ممّا أكسب العمل نجاحًا سبق قراءته.

قفلة الكاتب

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته رواية «أمريكانا»، التي تُرجمت إلى أكثر من خمسين لغة، وبيع منها آلاف النسخ، أُصيبت أديتشي بـ«قفلة الكاتب». وعلى الرغم من أن الكتابة كانت، حسب وصفها، «حب حياتها الأول»، أمضت أديتشي عشر سنوات عِجاف وصفتها بأنها «سنوات بائسة»، لم تستطِع خلالها تخيّل رواية جديدة، واقتصرت كتاباتها على تدوينات قصيرة مثل «تدوينات حول الحزن»؛ وهي تدوينات كُتبت حدادًا على وفاة والدها، الذي لم تستطِع حضور جنازته بسبب الحجر الصحي زمن كورونا.

لكن المفاجأة حدثت بعد وفاة والدتها، التي أعادت إليها شرارة الكتابة، وحفّزت مشاعر أديتشي المثقلة بحداد سابق، للعودة مجدّدًا إلى عالم الرواية. وقد عبّرت عن ذلك بقولها: «أعتقد أن والدتي فتحت لي الباب. تُوفيَ والدي، ولحقته والدتي بعد أشهر في ليلة عيد ميلاده. غمرني الحزن، ولأسباب لا أستطيع تفسيرها، عدت إلى شخصياتي. والكتابة. ربما يكون السبب عناية أمي المستمرة.»

ولعل ما أخّر هذه العودة تركيزُ أديتشي على شخصياتها أكثر من التفكير في الجمهور، فهي تتجنب ضغط توقعات القرّاء وتأثيره في تطوّر شخصياتها، إذ ترى أن ذلك قد يقيّد العملية الإبداعية. مع ذلك، فهي تؤكد أنها تكتب للجميع، لهذا قد يكون التأخير نابعًا من رغبتها في خلق عالم فريد ومميّز. فهل نجحت في ذلك؟

أحلامنا بين الوهم والحقيقة

عادت الشخصيات النسائية من جديد إلى عالم أديتشي، مُحمّلةً بتصوراتها وتطلعاتها، حيث تنجح الكاتبة في رسم مساراتهنّ برؤية بانورامية واقعية، بعيدًا عن تعقيد المفاهيم المجرّدة؛ مما يشجع القارئ على التفاعل مع يومياتهنّ البسيطة، سواء خلال حديثهنّ حول مائدة الطعام، أو أثناء جلسات تصفيف الشعر.

تحافظ شخصيات «عدّ الأحلام»، كما في أعمال أديتشي السابقة، على لغتهنّ القوية وأفكارهنّ الناقدة، وحكاياتهنّ البائسة مع الرجال، أو من وصفتهم بـ«لصوص الوقت». فضلاً عن جرأتهنّ في مواجهة مصائرهن، رغم ما يترتب على ذلك من صِدامات متتالية مع المجتمع. وهذا ما يوفر للقارئ فرصة الحصول على اقتباسات رائعة، أو مسلسل جديد على نتفلكس لا يختلف كثيرًا عن مسلسل «ربات بيوت يائسات» – ولست هنا أعيب الرواية، فهو من مسلسلاتي المفضلة.

أربع نساء إفريقيات (ثلاثٌ نيجيريات وغينية) يسافرنَ بين قارتين وثقافتين مختلفتين: إفريقيا وأمريكا، يحملنَ في حقائبهنّ تناقضاتِ الانتماء بين حرية الاختيار والقيود الاجتماعيّة المفروضة عليهن.

تحكي الرواية -في فصول مستقلة ومتشابكة في الآن نفسه- حياة الأربع نساء، رسمتهنّ أديتشي بحرفية ودقة:

«شياماكا»، الكاتبة التي ترتحل بين الأوطان باحثة عن موطئ قدم يحفّز قدراتها الإبداعية، باحثة عن بصيص ضوء ينير متاهات الكتابة والعلاقات.

بينما تطرح شخصية «أوميلوقور»، المصرفيّة العصامية، إشكالية النجاح المهني في مواجهة الوحدة العاطفية.

أمّا «زيكورا»، المحامية الناجحة، فتكشف تناقضات الأمومة في مجتمع وضع قواعدها وأحكامها سلفًا.

والشخصية الرابعة، مدبرة المنزل «كادياتو»، فتعيد معها أديتشي تفاصيل قضية نفيساتو ديالو؛ المرأة التي اتهمت المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، دومنيك ستروس كان، بالاعتداء عليها في أحد فنادق نيويورك.

تناقش الرواية التساؤلات العميقة التي أفرزتها الجائحة العالمية في 2020، وهي اللحظة التي أوقفت العالم ومنحت الأفراد فرصةً لتأمّل الذات ومحاسبتها، وإعادة النظر في الماضي والحاضر، وما ننتظره من المستقبل. تتساءل أديتشي عن الأحلام، التي تراها قادرة على كشف ذواتنا الحقيقيّة في مواجهة تطلعات الآخرين والمجتمع. وقد استهلّت روايتها بالفكرة التي تختزل مغزى عملها بقولها:

«لطالما تمنيت أن يعرفني شخص آخر، أن يعرفني حقًّا.»

وقالت في مقام آخر:

«ولكن بجدية، ألا تحلمون بعيش حياة أخرى؟»

تدفع الكاتبةُ القارئَ إلى مقارنة مصائر شخصياتها في زمن متذبذب بمصيره؛ ممّا يتيح للفرد تعرية أحلامه من كل الشوائب التي علقت بها وهو يتأملها بمعزل عن الآخرين.

هل تكرر أديشي نفسها

لا يمكن إنكار براعة تشيماماندا نقوزي أديتشي في السرد، فقد أتقنت نسج خيوط روايتها حول قضايا شائكة تتعلق بالصراع بين الهويات الموزّعة بين القارات، ورهانات الأنوثة في مواجهة المجتمعات الإفريقية والأمريكية، إضافةً إلى التناقضات المعقّدة للرأسمالية. وبين هذه الثيمات، تعود الكاتبة إلى موضوعاتها الأثيرة، مثل الأمومة والزواج والصداقة والعمل والحب، وعبء الاختيار وما يترتب عليه من تكاليف باهظة.

ولكن، قد يجد بعض القرّاء في هذه العودة نوعًا من التكرار، خاصة أن روايتها تحمل ملامح مشابهة لتوليفة «أمريكانا»، ممّا دفع بعض النقاد إلى المقارنة بين أديتشي وشخصيتها «شياماكا»، التي نصحها ناشرها بكتابة عمل تجاري يوافق توقعات الجمهور لامرأة مثلها (شابة وإفريقية). هذا التشابه جعل البعض يصف الرواية بأنها «روايةٌ تجارية من الدرجة الرفيعة».

بالنسبة لي، أحببت الرواية. ليست بجمال روايتها الأيقونة «نصف شمس صفراء»، لكنها عملٌ ناضج، تماهى مع نضج الكاتبة وشخصيّاتها… وربما نضج القارئ أيضًا.

تأملوا الأفضل واستعدوا للأسوأ، هذه هي القاعدة.

تحمل لنا الأيام مفاجآت غير متوقعة، وتحديّات صعبة، كما تحمل أخبارًا سارة، ولحظات فرح وانتصار. لذا، على المرء أن يدرك أن الحياة متغيرة، وليست ثابتة، وما عليه سوى السعي والاستمرار في المحاولة.

يمكننا أن نقرأ الشذرة في الكتب التي تضم الأفكار الفلسفية للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، التي تجمع بين السخرية والعمق. ولعلّ أغلب الترجمات تجاهلت الجزء الأخير من الشذرة، حيث يتمّمها بيسوا قائلًا:

«التشاؤم هو منبع أساسيّ للطاقة».

لا يقصد بيسوا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقلبات الحياة، بل خوض صعابها بشجاعةِ من يدرك أنه لن يخسر شيئًا بالمحاولة.

تحمل العبارة في طيّاتها تناقضًا ظاهريًّا، ولكنها تدفع القارئ إلى تأمل واقعه اليومي؛ فهي تساعده على تحقيق التوازن بين الأمل والرضا، بين دفع ما لا يعجبه وتقبل الأمور كما تأتي. تجد الحكمة صداها في كلمات مايا أنجلو، التي تقول:

«توقّع الأفضل، واستعد للأسوأ، ولا تتفاجأ بما يحدث بينهما.»

«فضيحة القرن»

صدر حديثًا عن دار التنوير الترجمة العربية لكتاب «فضيحة القرن»، الذي يضمُّ مختارات من الكتابات الصحفيّة للأديب الكولومبي قابرييل قارسيا ماركيز. تغطي هذه النصوص فترةً ممتدّة من الخمسينيات وحتى الثمانينيّات، وتكشف عن جانبٍ مهمٍّ من مسيرته الإبداعيّة.

شكلت الصحافة جزءًا مهمًّا من حياة ماركيز؛ فرحلته في الكتابة قد بدأت عبر العمل الصحفي، وظلَّ وفيًّا له حتى بعد شهرته العالمية بإصدار روايته «مئة عام من العزلة»، وحصوله فيما بعد على جائزة نوبل للآداب سنة 1982.

كُتبت هذه النصوص في أكثر من مدينة، مثل بوقوتا وكاراكاس وهافانا ومدريد، ونُشِرت في عدة صحف. وتتناول موضوعات شتى: مشاهد من أحداث يوميّة، وأعمدة سياسيّة، وتحليلات تاريخيّة، وتأملات إبداعيّة. يُعد الكتاب فرصة ثمينة لاكتشاف ماركيز الصحفي، بما يمتاز به من حسٍّ لاذعٍ وإبداعي.

هند أو أجمل إمرأة في العالم

تأليف: هدى بركات / االناشر: دار الآداب / عدد الصفحات: 328

في عالم يرفض كل ما هو مختلف، تُحاك قصة «هند» أو (هنادي)، المرأة التي تحوّل جسدها إلى سجنٍ بفعل مرض «الأكروميقاليا»، فصار قبحها الظاهري عنوانًا لعزلة قاتلة، بينما ظلّ قلبها يحمل أملًا هشًّا في النجاة. تحكي الرواية سيرة المنبوذ، الذي يقاوم المجتمع والمرض والنسيان، في رحلة محفوفةٍ بالقبح والجمال، بين الوحدة والتهميش، بين الإنكار والاستسلام.

تقول هدى بركات عن روايتها، التي يعكس عنوانُها نقيضَ ما يُضمر، أنها نتيجةُ تغير وعيها نحو مفاهيم الجمال والغربة والذاكرة. كان دافعها الأساسي أن تكتب نصًّا مختلفًا، يحمل بين سطوره رسائل إلى شعبها في لبنان خاصة، وإلى كل الشعوب العربية التي تعيش في الماضي وترفض التسليم بحقيقة الحاضر.

تُروى القصة بلسان «هند»؛ وهو اسم حملته أخت البطلة، وكانت ذات جمال فريد، ووجدت فيها الأم مأثرةً تتغنى بها. ولكن الموت كان متأهبًا، فأخذ طفلتها وأحلامها. وحين أنجبت «هنادي»، ورأت في ملامحها بعضًا من جمال أختها، سمتها «هندًا». ولكن الحلم سرعان ما تهاوى مع إصابة «هنادي» بالمرض وتلاشي جمالها أمام قبحه.

أجادت هدى بركات توظيف أدواتها، ولعلّ هذا ما ساهم في تتويجها بجائزة الشيخ زايد للآداب، التي أُعلن عن نتائجها الأسبوع الماضي. وإن كنت أرى أن سعود السنعوسي ورائعته «أسفار مدينة الطين» أحق بالجائزة، إلا أن رواية بركات تحمل أيضا ما يؤهلها للفوز.

أتمنى أن تتجاوز دار الآداب غلاف الطبعة الأولى البائس وتمنح الرواية غلافًا يعكس موضوعها الحساس.

إحراق الكتب

تأليف: تأليف: ريتشارد أوفندن / ترجمة: زينة بارودي / الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون / عدد الصفحات: 360

يتتبّع ريتشارد أوفندن، في كتابه المثير مسيرة تدمير المعرفة عبر التاريخ، من خلال تسليط الضوء على المحارق الكبرى التي أتت على آلاف الكتب، وما حملته من أفكار وتراث ثقافي وتاريخي، وكيف شكلّت هذه الخسائر هاجسًا للغزاة الذين سعوا إلى محو الذاكرة الجماعية للشعوب.

يستعرض الكتاب، عبر خمسة عشر فصلًا، بلغةٍ سلسةٍ وشيّقة، سلسلة المآسي التي لحقت بالكتب والمكتبات منذ العصور القديمة؛ بدءًا من ألواح الآشوريين الطينيّة، ومرورًا بحريق مكتبة الإسكندرية الأسطورية، وحرائق محاكم التفتيش، ووصولًا إلى التدمير المنظم في العصر الحديث. يؤكد الكاتب أن المكتبات والأرشيفات تمثل ذاكرة الأمم وهويّتها، وهي سلاح ذو حدين، أدرك أهميّتها أمناء المكتبات والقائمون على الأرشفة، وكرّسوا حياتهم لحمايتها، كما أدرك الأعداء خطورتها، فسعوا إلى إبادتها.

من خلال تركيزه على مفهوم الأرشيف، يحلّل الكاتب الدوافع الخفيّة وراء هذه «المذابح الورقيّة»، معرّجًا على حروبٍ كان الكتاب أحد ضحاياها البارزين؛ مثل حرب البوسنة التي أتت على 480 كيلومترًا من أرشيف البوسنة ومليونيّ كتاب، وحرب العراق التي دمّرت الأرشيف الوطني ونهبته، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكيّة تحتجز جزءًا منه حتى اليوم. يتساءل الكاتب:

هل يُعدّ هذا النهب والاحتجاز شكلًا من أشكال الإبادة الثقافية؟

كتاب ممتع وثري، خاصة وكاتبه أمين مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد.

لو كان بإمكاني إخبارك شيئًا واحدًا فقط

تأليف: ريتشارد رييد / ترجمة:إكرام صغيري / الناشر: كلمات / عدد الصفحات:330

«النصيحة أشبه بحساء غنيّ بالمغذيّات، صُنع من غلي عظام الحياة»

انطلاقًا من هذا الوصف، يحرر ريتشارد رييد كتابًا ملهمًا، يجمع بين دفتيه لقاءات وحوارات أجراها مع شخصيات شهيرة ووازنة في مجالاتها، خاضت تجارب ثرية ومعارك صعبة مع الحياة، وتمخّضت هذه الحوارات عن أفضل النصائح التي تعكس خلاصة تلك التجارب.

يتضمن الكتاب أسماءً نعرفها، وأخرى نتعرف عليها لأول مرة. ومن أمثال المشاهير نجد بيل كلينتون وتوني بلير في السياسة، جودي دينش ومارينا أبراموفيتش في الفنون، مارقريت أتوود في الكتابة الإبداعيّة، ريتشارد برانسون في الاقتصاد، وسيمون كويل في الترفيه، وسيرينا وليامز في الرياضة وغيرهم.

خصّص الكاتب فصلًا قصيرًا لكل شخصية، نتابع قصتها ونجاحها وإخفاقها وصراعاتها، وطيفًا من العواطف والمشاعر الإنسانيّة.

من خلال هذه المحادثات، يبلور رييد حكمةً جماعية، ودليلًا قيّمًا من النصائح تحفّز القارئ، مؤكّدًا أن نصيحة واحدةً بإمكانها أن تغيّر حياة. ويقيس هذا بحياته قائلًا:

«بعد كل شيء، نحن البشر متشابهون أكثر ممّا نحن مختلفون.»

وغالبًا يستمتع الناس بإسداء النصح، فما الضير لو أصغينا.

كتابٌ يُقرأ مثل مرافئ استراحة في الأوقات الصعبة.

من أجمل النصائح التي صادفتها في الكتاب، نصيحة عالم الطبيعة وصانع الوثائقيّات البريطاني، السير ديفيد آتينبارا:

«لم يسبق أن قابلت طفلًا ليس مفتونًا بعالمنا الطبيعي… فقط عندما نكبر نفقد ذلك الحس بالدهشة. نصيحتي: ألّا تفقد هذا أبدًا، وافعل ما بوسعك للحفاظ على حس الافتتان بعالمنا الطبيعي حيًّا داخلك.»

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.