هل تستحق البنوك السعودية أرباحها فعلًا؟

البنوك السعودية: بنك واحد بألوان مختلفة. مقولة سمعتها ثم صدّقتها بعد تعاملاتي معهم. بهذه المقالة أسأل: لماذا لا تلبّي البنوك السعودية تطلعاتنا؟ ومتى ستلحق بتطوّر بلادها؟

في كل اقتصاد متطلِّع للنمو، كالاقتصاد السعودي، يتبوَّأ القطاع المصرفي دورًا محوريًّا في تمكين ذلك النمو والتطور معه.

ولكن، رغم التطورات المستمرة للقطاعات غير النفطية في السعودية، ما زال عملاء في القطاع المصرفي يعدُّونه متأخرًا عن تلبية حاجاتهم، سواء للعملاء الأفراد أو الشركات، وفي مختلف الأنشطة مثل الخدمات المالية أو التمويل أو التأمين أو التقنية المالية.

ومن ذلك كان ما نشره أحد المستثمرين السعوديين في القطاع الصناعي قبل نحو أسبوعين. نقلت المنشور إلى محمد آل جابر، ليشخِّص معضلة القطاع -وفقًا لاختصاصه وخبرته المتعلّقيْن بالقطاع المصرفي السعودي- ويقترح الحلول لها.

قراءة ماتعة

عمر العمران

هل تستحق البنوك السعودية أرباحها فعلًا؟

محمد آل جابر

مرّ علي هذا الأسبوع تذمّر أحد أصحاب الأعمال من التجميد المفاجئ لحسابات شركته في أحد البنوك السعودية بسبب متطلبات ورقية روتينية، وما خلفه ذلك من آثار سلبية شديدة في نشاطه التجاري.

بسبب هذا المنشور، دار الحديث عن عدم الرضا عن القطاع البنكي في السعودية، وأنه لا يتناسب مع المرحلة التي نعيشها. وإذا كان لدى الأفراد في تجربتهم مع البنوك نقاط عديدة للتذمر والشكوى، فإنها لا تقارن إطلاقًا بتحديات الشركات والمؤسسات مع القطاع ومشكلاتها. ولذا، وددت من تجربتي، بصفتي صاحب شركة خاصة وبحكم تجربتي المهنية قبل ذلك في الإدارة المالية في شركات أخرى، أن أسلّط الضوء على القطاع وما ينقصه، من وجهة نظري، ليكون داعمًا للتنمية ومنافسًا في تقديم الخدمات المالية باختلافها؛ وهي بالطبع ضرورية لجميع الأطراف: المواطنين والمستثمرين والموظفين والجهات الحكومية وغيرهم.

في الحقيقة، مهما ذكرت من زوايا وتجارب وأشرت إلى حالات معينة لقصور الخدمات البنكية، فإن ذلك لا يعطي تصورًا صحيحًا إذا حُصرت تلك التجارب في حالات خاصة مع بنوك بعينها. فالقصور الذي سأتحدث عنه متطابق في مختلف الحالات ومع بنوك مختلفة، وستصل سريعًا إلى قناعة بأن الجهة المنظمة والمشرعة للقطاع هي العامل الحاسم في أي دعوة للتطوير والتحسين؛ فحتى لو وُجد قصور في أداء بعض البنوك، فإنه لن يكون ذا أهمية في ظل تنافسية عالية وعدد لاعبين أكثر، أو حتى مجرد الخوف من دخول منافسين جدد، وما يحكم ذلك هو الجهة المشرعة (البنك المركزي السعودي) وليس البنوك الخاصة.

لطالما كان النظام المالي في السعودية محط إعجاب بمتانته واستقراره على مر العقود، حتى في فترات أزمات مالية عالمية او انخفاض في الموارد والاحتياطيات الأجنبية. ولا يمكن ذكر ذلك دون الاعتراف بدور البنك المركزي السعودي، فعلى الرغم من حداثته تاريخيًّا، تمكن في فترة وجيزة من بناء نظام متكامل قوي يشاد به. ولكن في مقالتي هذه، أود أن أسلط الضوء على الجانب الآخر من المعادلة، وهو تنافسية القطاع ومرونته ودوره الاقتصادي.

زوايا الانتقاد للقطاع البنكي في السعودية مختلفة، ولكن في قطاع الأعمال الوضع أسوأ بكثير من قطاع الأفراد، فالخدمة غير مرضية والخيارات محدودة، والخدمات الإلكترونية تتأخر كثيرًا في التحسين، حتى مقارنةً بنظيرتها في قطاع الأفراد من البنك نفسه. فبينما تتميز بنوك محلية بتطبيقات أفراد مميزة وحديثة، تجد التطبيق والموقع لقطاع الأعمال في البنك نفسه لم يطوَّرا بشكل جذري لسنوات طويلة.

كما أن مستويات التفويض في الخدمات مقننة كثيرًا، ولا يمكن إنجازها إلا يدويًّا حتى في أبسط الصلاحيات، مثل سداد فواتير معرّفة سابقًا وغيرها، إذ تجد نفسك في دوامة من التفويضات والنماذج الورقية. وحتى لو وجد التفويض، تجد تعنتًا في إجراءات بسيطة؛ فمثلًا إيداع شيك مصرفي في حساب الشركة، حتى لو كان مصدقًا، يتطلب تفويضًا بناء على عقد التأسيس للشركة وليس مجرد التفويض الذي يُعطى للموظف، وتستغرب: لماذا يُطلب التفويض أصلًا لعملية إيداع ليس فيها صلاحيات السحب أو التصرف في الحساب؟ وغيرها من الإجراءات التي تلحقها متطلبات يغلب عليها التحوط المبالغ فيه ولا يُعمل بها في أسواق أخرى.

وفي إطار التقنية والتحوط المبالغ فيه، لا يمكن إلى اليوم ربط الحساب المصرفي بنظام المحاسبة الخاص بالشركة لكي يظهر الرصيد الفعلي وتتمكن من متابعته، مع أن هذه الميزة متوفرة منذ التسعينيَّات في أمريكا وفي أسواق أخرى، وليس فيها تحدٍّ تقني كبير، ولكن ذلك أيضًا يعود إلى قيود التنظيمات على القطاع.

نأتي إلى جانب الخدمات اليومية والمنتجات، فمنتج مثل «البطاقات الائتمانية للشركات»، التي يمكن تخصيصها للموظفين لمصاريف رحلات العمل أو المشتريات بديلًا للعهد المالية النقدية واستخدام الموظفين بطاقاتهم الشخصية، هو منتج غير موجود على الواقع تقريبًا، مع أن منتج البطاقات الائتمانية للأعمال، عالميًّا، سبق تاريخيًّا حتى بطاقات الأفراد. أما البنوك المحلية فإما أنها لا توفره نهائيًّا، وإما أنها تعطي بطاقات مسبقة الدفع وبتعقيد طويل في الإجراءات.

على جانب الائتمان وحلول التمويل، نرى الجزء الأهم من الخلل؛ التطابق شبه التام بين المنتجات، وتكاد مقولة «هناك بنك واحد في السعودية بألوان مختلفة» تكون صحيحة. فنجد المنتج التمويلي نفسه بالاشتراطات والضمانات نفسها، متطابقة ومحددة في الشكل، ولا تحمل المرونة التي تتطلبها قطاعات الأعمال المختلفة.

على سبيل المثال، المصنع الذي يحتاج إلى تمويل موسمي يُجبر على سداد منتظم حتى في أشهر التوقف، والشركة التي تعمل بعقود طويلة الأجل تُطالب بضمانات عقارية بدلًا من تمويل مبني على تدفقات العقود نفسها، والتاجر الذي يملك مخزونًا سريع الدوران لا يستطيع رهنه كضمان فعلي، وصاحب مشروع تحت الإنشاء لا يجد تمويلًا مرحليًّا مرتبطًا بمراحل التنفيذ بل قرضًا تقليديًّا يبدأ استقطاعه قبل أن يولد المشروع ريالًا واحدًا، والمطوّر العقاري يُعامل على أنه موظف براتب ثابت ويُطلب منه جدول سداد شهري أو ربع سنوي جامد، بغضّ النظر عن دورة المشروع التي تكون فيها فترة شهور أو سنين من الصرف على الإنشاءات، ثم البيع والتحصيل في نهاية الفترة. وبالطبع، في أسواق أخرى حول العالم، وعلى رأسها السوق الأمريكية، الحلول لمختلف هذه التحديات موجودة منذ عقود.

وهذا أصلًا إذا كانت حصة الشركات هي الأكبر. في الواقع، أكبر البنوك السعودية لديها محفظة أفراد أكبر من قطاع الأعمال. وحتى تلك الأرقام لا تعكس الواقع؛ فعند التفحص الدقيق تجد أن الشركات الحكومية والمتعاقدين مع الجهات الحكومية يحظون بالنسبة العظمى من تلك التمويلات تحت تصنيف قطاع الشركات. فحين تمول شركة حكومية، فعليًّا أنت تمول الحكومة وتضمن السداد، وحين تمول مقاولًا لديه عقد حكومي، فهناك إجراء واضح يتمثل في توقيع المقاول على التنازل عن مستخلصاته في المشروع مقابل التمويل، وفي العادة تكون تلك المستخلصات ضعف قيمة التمويل، وتُصرف لصالح البنك أولًا فيخصم المستحقات ويحوّل المتبقي.

وجود الهيكلة الواضحة والمضمونة تجعل عملية منح تمويل للمقاول الحكومي بقيمة مليار تتطلب إجراءات وجهدًا أقل من تمويلٍ بعشرة ملايين لمصنع يريد تمويل أعماله التشغيلية. وهنا أيضًا لا ألوم البنوك، ولكن نظام الحوافز (الذي خُلق بشكل غير مباشر) يجعل المصرفي هنا يعمل على أعلى عائد بأقل مخاطر وجهد، لأن دراسة فرص أكثر خطورة وتعقيدًا مكلفة في ظل الفرص المضمونة والواضحة.

تشابه المنتجات التمويلية بين البنوك في السعودية لا يعود إلى فرض البنك المركزي نموذجًا موحدًا، بل لأنه يضع إطارًا تنظيميًّا صارمًا لإدارة المخاطر يجعل أي خروج عن هذا الإطار مكلفًا جدًّا على مستوى رأس المال والرقابة والتسعير. فكل منتج جديد يجب أن يمر عبر موافقات تفصيلية تشمل نماذج المخاطر وآليات التسعير وسيناريوهات التعثر وأثره في كفاية رأس المال. وأي مرونة إضافية، مثل فترات سماح أطول أو استقطاع أقل، تُصنّف فورًا أصولًا عالية المخاطر، ما يرفع متطلبات رأس المال ويضعف تنافسية البنك، فينتهي الأمر بأن تصمم البنوك منتجات متشابهة داخل «قالب مخاطرة» واحد، حتى لو لم يكن مفروضًا نصًّا.

وهذا يشرح كيف تتركز محافظ البنوك في خدمات الأفراد الأكثر ربحية والأقل مخاطرة، و إذا كان تمويل الشركات يغلب في المحفظة، فالتوجه للشركات الحكومية ثم المقاولين والمتعهدين بعقود حكومية ثم الشركات المدرجة. أما غيرها فلا يشكل 6% من محافظ البنوك، ويتضح ذلك بالنظر إلى هوامش الربح في قوائم الدخل.

فبنك الراجحي، الأكثر تركيزًا على قطاع الأفراد، يشكل قطاع الأفراد 66% من محفظته التمويلية، ولديه هامش ربح صافٍ يبلغ 63% (قد يكون أكثر بنك ربحية في العالم). والبنك الأهلي السعودي يمثل قطاع الأفراد 48% من محفظته، ويبلغ هامش ربحه الصافي 56%

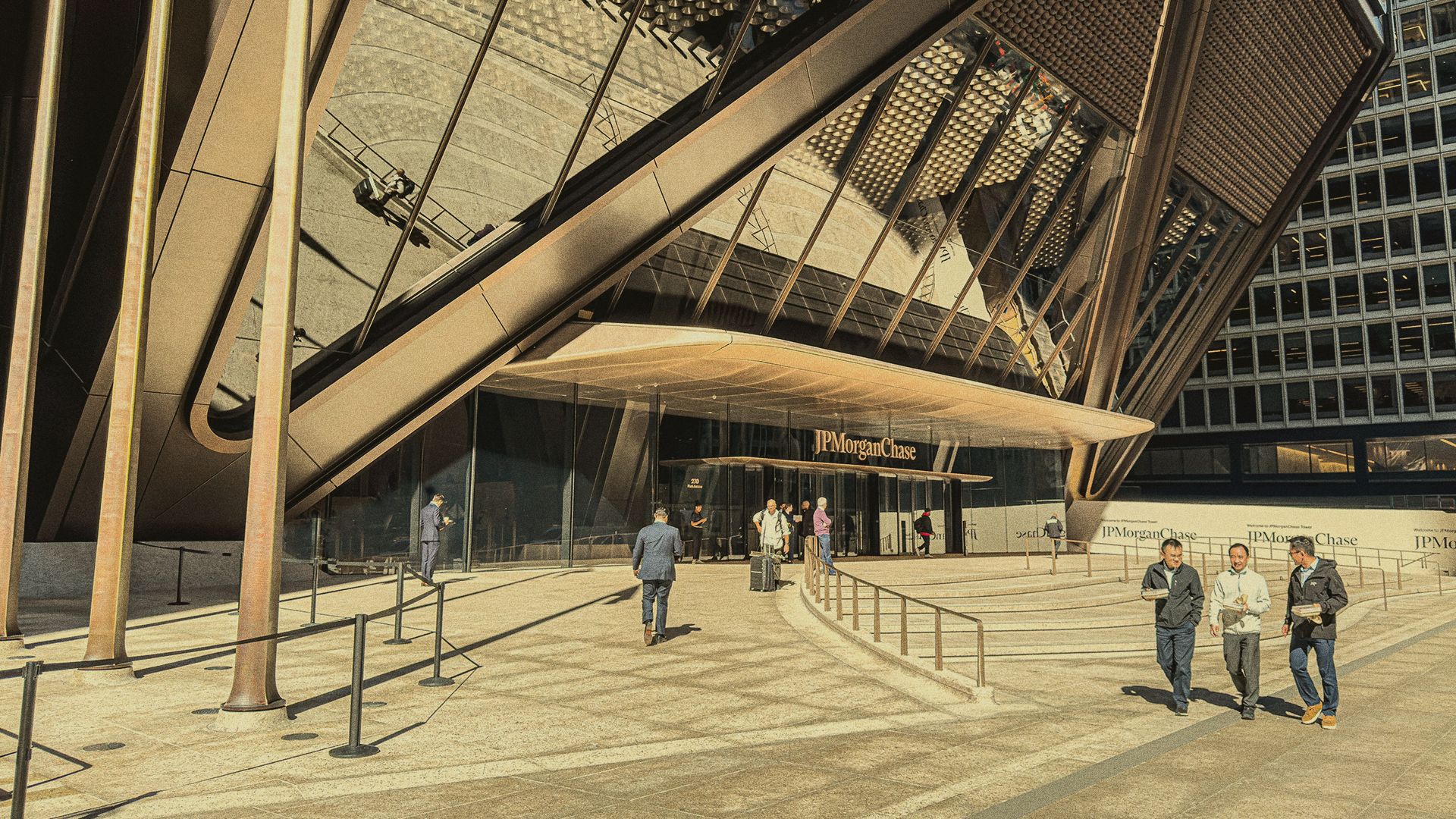

في المقابل، البنك السعودي الفرنسي (BSF)، مثلًا، تتركز 80% من محفظته في قطاع الأعمال، وتتراوح هوامش ربحه بين 25 و30% وإذا كانت تبدو هوامشه منخفضة، فذلك لأنها ذُكرت بعد الهوامش (غير الطبيعية) للبنوك الكبيرة لدينا. فأكبر البنوك في أمريكا (JPMorgan Chase) حقق أداءً استثنائيًّا بهامش ربح 31% في عام 2024، بينما بلغ هامش «بنك أوف أمريكا» 26% و«سيتي بانك» 15% وإذا لاحظنا الأداء للبنوك الأوربية أو اليابانية الكبرى سنرى أن معدل 20% للربح هو السائد.

وذلك يعطي مؤشرًا على أن القطاع -أولًا- يستوعب لاعبين أكثر، وكذلك على وجود مساحة أكبر للتنافس ودخول بنوك جديدة؛ الأمر الذي سيضغط، بطبيعة الحال، على الهوامش الربحية العالية. فحين يكون هناك تنافس على فرص أكثر خطورة وتحتاج إلى دراسة وتأنٍّ أكثر، فهذا يتطلب توظيفًا أكبر، وساعات عمل أكثر لكل فرصة، وتحوطًا ماليًّا أعلى، مما يرفع التكلفة التي من الواضح أن البنوك لديها السعة لتحملها نظرًا لتلك الهوامش.

لماذا الحديث عن دور البنوك اقتصاديًّا؟ ولماذا «نهز المركب» في وقت يحقق فيه القطاع أرباحًا قوية وأرقامًا ممتازة؟ هذا ليس اعتراضًا على ربحية البنوك، ولا موقفًا عاطفيًّا نابعًا من تجارب غير مرضية مع القطاع، بل هو نقاش اقتصادي أوسع له تبعات مباشرة على مسار التنمية نفسه. ففي ظل التحول الاقتصادي الذي تعيشه السعودية، ومستهدفات الرؤية في رفع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يصبح دور القطاع المصرفي أكثر من مجرد ممول تقليدي، ليكون شريكًا في بناء القدرة الاقتصادية.

وباختصار، لنا في تجارب اليابان وكوريا الجنوبية مثال واضح على الدور المحوري الذي لعبه القطاع البنكي في فترات التحول. ففي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وجّهت الدولة، عبر وزارة الصناعة والتجارة وبنك اليابان، البنوك لتمويل قطاعات استراتيجية مثل الصلب والسيارات والإلكترونيات، فموّلت مجموعات صناعية كتويوتا وميتسوبيشي وسوني حتى قبل أن تصبح مربحة، لأن المعيار كان بناء قاعدة إنتاج لا تحقيق عائد سريع. وفي كوريا الجنوبية، استخدمت الحكومة البنوك أذرع تنفيذ لخطط التصدير، ووجّهت التمويل إلى تكتلات مثل سامسونق وهيونداي و«إل جي» مقابل تحقيق أهداف إنتاج وتصدير واضحة، لا مجرد تقديم ضمانات تقليدية، فكان التمويل مرتبطًا بالدور التنموي لا بالمخاطر الائتمانية فقط، والنتيجة في الحالتين كانت قفزة صناعية واقتصادية خلال جيل واحد.

ولم يقتصر هذا الدور على دعم التكتلات الصناعية الكبرى فقط، بل شمل أيضًا تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للنمو طويل الأجل. ففي اليابان، لعبت البنوك الإقليمية والمؤسسات التمويلية شبه الحكومية دورًا أساسيًّا في تمويل الموردين الصغار المرتبطين بسلاسل التوريد الصناعية، ما سمح بتكوين منظومة متكاملة حول الشركات الكبرى. وفي كوريا الجنوبية، رغم تركيز الدعم على الـ(Chaebol)، وُجِّه لاحقًا جزء متزايد من الائتمان نحو الشركات الصغيرة المرتبطة بالتصدير والتصنيع، لتوسيع القاعدة الإنتاجية وعدم حصر النمو في عدد محدود من الكيانات.

أما في ألمانيا، فتُعد التجربة أكثر وضوحًا في هذا الجانب؛ إذ موّلت بنوك التنمية مثل (KfW) والبنوك الإقليمية (Sparkassen وVolksbanken)، الـ(Mittelstand)، وهي شبكة الشركات المتوسطة التي تشكل عماد الاقتصاد الألماني، عبر قروض طويلة الأجل وضمانات مدعومة حكوميًّا وتسعير يراعي دورة الأعمال لا فقط الجدارة الائتمانية اللحظية، ما سمح لهذه الشركات بالنمو والتصدير والابتكار دون أن تُخنق بقيود التمويل التقليدي.

وتبرز الولايات المتحدة نموذجًا مغايرًا في زاوية أخرى، ليس عبر توجيهٍ مركزي للتمويل كما في اليابان وكوريا، بل عبر اتساع عدد مؤسسات التمويل نفسها وتنوعها. فالسوق الأمريكية لا تعتمد على طبقة واحدة من البنوك، بل على منظومة واسعة تضم آلاف البنوك التجارية والإقليمية واتحادات ائتمانية وبنوك استثمار ومؤسسات تمويل متخصصة، إضافة إلى ممولين غير مصرفيين وصناديق ائتمان خاص ومنصات إقراض بديلة، وكل فئة منها تخدم شريحة مختلفة من الاقتصاد وبمنتجات متباينة في التسعير والمخاطر والمرونة.

هذا التنوع خلق بيئة تنافسية حقيقية، حيث يستطيع رائد الأعمال أو المستثمر أن يجد تمويلًا قائمًا على التدفقات أو الأصول أو الإيرادات المستقبلية، أو حتى على الفكرة وخطة النمو، وليس فقط على الضمانات التقليدية. فتحوّل التمويل من منتج واحد جامد إلى منظومة خيارات تتكيّف مع اختلاف القطاعات ودورات الأعمال، وهو ما يفسر كيف أصبح التمويل في أمريكا أداة تمكين للنمو لا مجرد قناة لتوزيع المخاطر. وبالطبع، لا يمكن تحقيق مثل هذا التنوّع في وجود قيود تنظيمية شديدة لا تقلل التنوّع فحسب، بل أيضًا تُقلل التنافسية في الخيارات.

الخلاصة

هل التحرير من بعض التنظيمات وتسهيل دخول لاعبين جدد إلى القطاع سوف يرفع من مخاطر القطاع البنكي ويقوض استقراره الذي هو محل إشادة؟ هذا سؤال مشروع، والجواب المبسّط: نعم سيزيد من حالات التعثر والممارسات السلبية. ولكن ذلك لا يعني أننا مجبرون على أن نكون على طرفي نقيض؛ إذ يمكن التركيز في التنظيم والحماية على ما يخص حفظ الودائع ومصرفية الأفراد، بينما تكون القطاعات الأخرى أقل في التنظيم والتقنين.

لدى الاقتصادي الأمريكي الشهير توماس سوول مقولة هي من أكثر المقولات المفضلة لدي: «لا يوجد حلول، ولكن يوجد مقايضات» أي أنه لا يمكنك حل شيء جذريًّا؛ أنت تتنازل عن أشياء في مقابل أشياء أخرى، فإذا رغبت في مزيد من الربح فأنت تتنازل عن بعض الأمان والاستقرار، وإذا أردت مزيدًا من الاستقرار والثبات، تنازلت عن بعض المكاسب. وهذا يفتح الباب دائمًا للتساؤل: «مقابل ماذا؟»

من أصعب الأشياء التي يمكن قياسها هي الفرص الضائعة؛ إذا استثمرت مبلغًا ما سيسهل عليك قياس عوائده، ولكن في حالة عدم الاستثمار، كيف تعرف ما هو الربح الذي لم تحصل عليه؟ يمكننا أن نرى ذلك في سياق الأنظمة والتشريعات؛ يمكن أن نقول إن هناك مخاطر افتراضية ولكي نتلافاها وضعنا تنظيمات وحدودًا للعمل، ولكن كيف نحسب ما هي الفرص وما هو النمو الاقتصادي الفائت بسبب تلك الأنظمة لتكون المقارنة سليمة؟

إن المرونة الأكبر في التنظيمات للمنتجات البنكية، وحتى دخول لاعبين جدد إلى السوق، سوف يفتح الباب لمزيد من الابتكار في المنتجات والخدمات، أو حتى التوسع في المنتجات نفسها، ولكن مع معايير أكثر تساهلًا وانفتاحًا، وهذا قطعًا سوف يزيد من نسبة ظهور بعض السلبيات مثل التعثرات أو الممارسات غير المدروسة من بعض الشركات والأفراد. ولكن لا ننسى الجانب الآخر من المعادلة؛ المكاسب والفرص ووفرتها، وهذا ما يحتاجه اقتصاد ينمو ويرغب في التغيير بسرعة وأن يكون في مكان تنافسيٍّ عالمي.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭

مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨

موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!

هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗

التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة

اشترك الآن

أحيانًا، لا يعرف المصلحون متى يتوقفون عن الإصلاح. على المشرعين أن يدرسوا الأثر الاقتصادي للتشريع: هل أصلًا نحتاج إليه مقابل التكلفة المتوقعة؟

في مقالة «عندما يضرنا التشريع، ونحن لا نعلم»، ينقد محمد آل جابر الإسراف في التشريع وعدَّه المسلك الأمثل لحل جميع المشكلات مهما اختلفت، ويسلّط الضوء على الآثار المختلفة التي يخلُّفها الإفراط في التشريع، والتي يغفل عنها الناس عادةً.

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.