الإلياذة والأودسّة، رواية مصوّرة 🌬

زائد: في معنى الفهدويّة ⏳️

كنت أستعد نهاية عام 2025، لممارسة طقسي السنوي الذي اعتدته وأنتظره عادة بشوق، حيث أجلس نهاية العام وأحصر ما أنجزته. كان لديّ ما يمكن حسابه حقًّا؛ بعض النجاحات المهنية، وتحولات شخصية حقيقية، وشعور متزايد بأنني أخيرًا أسير في الاتجاه الصحيح. لكن الموت دخل حياتي فجأةً في أجمل لحظاتها، مما جعلني أفقد الرغبة في إجراء هذا الجرد، وفقدت متعته تمامًا. وبدلًا من السؤال «ماذا حققت هذا العام؟» الذي أصبح ثقيلًا كأنه يتعارض مع جوهر الحياة نفسها، انتقلت إلى السؤال الأهم: ما معنى النجاح في عالم ينتظر فيه الموت على الزاوية؟

ما أدركته لاحقًا، بعد جلسات مطوّلة من التأمل ومحاولات ضبط النفس في سعيي لاستعادة توازني، أن المشكلة لم تكُن تتعلق بعدّ النجاحات في حد ذاتها، بل كانت مرتبطة بتوقيتها والوهم الذي يحيط بها. نحن نميل إلى تأجيل الاعتراف بما نمرُّ به حتى نهاية السنة، كأننا لا ندرك المعنى إلا حينئذٍ، وكأن الأشهر السابقة ليست سوى مسودة مؤقتة. لكن هذا العام علّمني أن الانتظار قد يكون أقسى مما نستطيع تحمّله، وأن الحياة لا تضمن لنا بلوغ تلك اللحظة الرمزية للتقييم النهائي.

قرأت مرة ما أَوضحه عالم النفس دانيال كانمان، الذي يميّز بين الذات التي تعيش والذات التي تتذكّر. بمعنى آخر، نحن لا نقيّم حياتنا بناءً على التجارب الفعلية التي مررنا بها، بل وفقًا لما نتذكره في النهاية. وكما يشرح كانمان، فإن الذاكرة لا تسجل التجربة كاملة، بل تختصرها في لحظات الذروة والنهاية. وحين تكون هذه اللحظات صادمة أو موجعة، فإنها تلوّن العام كله بلونها، وتُسقط من الحساب كل ما سبقها من نجاح أو فرح.

الدرس كان واضحًا، ما أحتاج إليه حقًّا، هو اعتراف يومي خفيف بأن كل لحظة أعيشها تستحق الاحتفاء، وأن ما عشته فيها كان حقيقيًّا، وأن المعنى، أحيانًا، يجب أن يُلتقط في وقته، قبل أن تسرقه النهايات.

في أول أعداد هذا العام، يشاركنا المترجم المصري هشام فهمي تجربة أخرى من تجاربه الملهمة في اختياراته للترجمة، وأحدّثكم في فقرة «هامش» عن مفهوم «الفهدوية»، إلى جانب توصيات جديدة بعضها يناسب تمامًا بداية العام.

إيمان العزوزي

الإلياذة والأودسّة، رواية مصوّرة 🌬

هشام فهمي

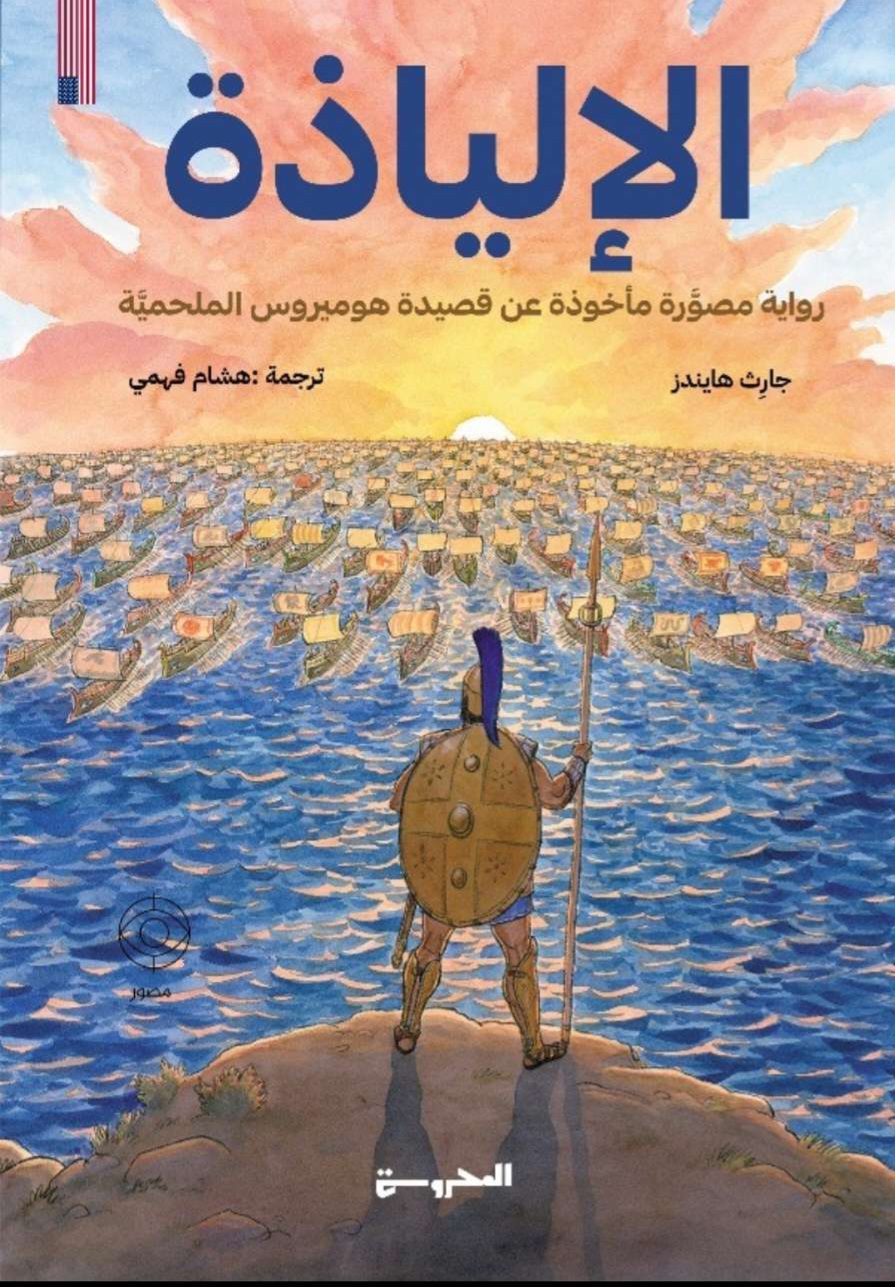

قبل نحو عام، لبّيت دعوة دار المحروسة الكريمة، وكانت نيّتي لا تتجاوز التعارف والاعتذار عن أي عمل قد يقترحونه؛ إذ توقعت أن يعرضوا عليّ مشروعًا من مشاريعهم الحديثة. ولا شك أن دار المحروسة تُعد من دور النشر المرموقة والنشطة حاليًّا، ويعود تاريخها إلى منتصف الثمانينيّات، غير أنّ جدول أعمالي مزدحم للغاية، فضلًا عن مشاغل الحياة التي لا تنتهي. بعد حوارٍ في غاية اللُّطف، هيّأتُ نفسي لإلقاء الكلمات التي أعددتها للاعتذار، وإذا هم يخبرونني برغبتهم بأن أتولى ترجمة روايتين مصوَّرتين مأخوذتين عن «الإلياذة» و«الأودسَّة».

خلال الثانيتين التاليتين لعرضهم المفاجئ، تملّكني شعور بأنني أريد حقًّا أن يوضع اسمي على عملٍ كهذا، وفي الثانية التي تلتهما، وافقت فورًا، متجاهلًا الاعتذار الأنيق الذي أعددته.

في بداية الأمر، كانت معرفتي بملحمتَي هوميروس سطحيّةً، مقتصرة على فقرة عابرة في كتاب عن حصان طروادة، أو مشهد مقتضب من فِلم يصور رحلة «أوديسيوس» إلى العالم الآخر. لكن هذا الواقع تغير جذريًّا قبل أكثر من عقدين، عندما قرأت قصتَي أحمد خالد توفيق: «من أجل طروادة» و«عودة المحارب»، ضمن سلسلة فانتازيا، فقد أشعل هذان العمَلان شرارة شغفي بالأساطير الإغريقية، بالتوازي مع متابعتي مسلسلَي «هرقل» و«زينا». تعزّز هذا الولع الطفولي لاحقًا من خلال الدراسة الأكاديمية لمادة الميثولوجيا الإغريقية في قسم اللغة الإنقليزية بالجامعة. ومنذ ذلك الحين، لم يفارقني هذا الشغف، بل دفعني قبل سنوات قليلة إلى ترجمة رواية «سرسي» لمادلين ميلر، التي تدور أحداثها في إطار أسطوري، وتستحضر شخصيات من «الأودسَّة» وعلى رأسها «أوديسيوس». وكان هذا الشغف ذاته الدافع المباشر تقريبًا وراء قبولي ترجمة الروايتين المصورتين.

إلى جانب ذلك، أنا شغوف بطبعي بقراءة القصص المصورة، وقد خُضت بالفعل عدة تجارب في ترجمتها، من ضمنها قصة «300» لفرانك ميلر، التي تجري أحداثها أيضًا في أجواء إغريقية. من الواضح أنني لا أنتمي إلى أولئك الذين يظنون أن كل قصة مصورة لا تعدو كونها «قصة أطفال»، كأن في قصص الأطفال ما ينتقص من قيمتها، أو أن اعتماد السرد على الصورة يجعل العمل «غير جاد»، مع أن الرسم كان أول وسيلة ابتكرها الإنسان للتعبير عن ذاته. بعيدًا عن هذه التصورات، فإن العنوانين المقترحين مهمّان للغاية، والتجربة جديدة كليًّا، وأنا متحمس لها بشدة. فلنبدأ العمل إذن.

يستخدم قارِث هايندز في رسومه ألوانًا مبهرجةً من أجل تمييز بعض الشخصيّات عن غيرها بالملابس، ولكن إصراره على هذه الألوان نابعٌ أساسًا من رغبته بالتعبير الأمين عن العصر البرونزي، بدلًا من اللجوء إلى درجات الألوان القاتمة التي يعشقونها في هوليوود لسببٍ غير واضح، كما يستعير وجوه أشخاص حقيقيِّين -من أصدقائه وغيرهم- لمنح معظم الشخصيّات ملامح مختلفة ومميزة عن غيرها. ويخصص لونًا معيَّنًا لكل إله لتمييزه عن باقي الآلهة، كما اختار منح كل جيش مظهرًا موحَّدًا ليتعرف القارئ سريعًا على الجانب الذي يقاتل فيه كل محارب. في الواقع، هذا الأمر غير دقيق، فلا بد أن كل مجموعة فرعية تابعة لكلا الجيشين «الإغريق والطراودة» ارتدت ثيابًا ودروعًا متباينةً جدًّا، وحتى داخل تلك المجموعات كان التناسق محدودًا للغاية في الأغلب، لكنه بالتأكيد خيار يناسب الوسيط المصوَّر.

من الناحية اللغوية، يستند هايندز إلى عدّة ترجمات إنقليزية للملحمتَين. فقد دُوِّنت كلٌّ من «الإلياذة» و«الأودسَّة» في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد، ونُظِمتا على وزنٍ شعريٍّ سُداسي، أي أبيات مؤلَّفة من ستِّ تفاعيل، وحدات من مقطعٍ واحد طويل واثنين قصيرَين. عُدَّ هذا الوزن الشعري السداسي، في اليونانية واللاتينية، الصيغة الأمثل للأشعار والأغاني الملحمية، غير أن الإنقليزية لا تمنحه النبرة الملحمية ذاتها، فضلًا عن كونه شديد التقييد. لذلك لا يلتزم به سوى قلة من المترجمين. ومن هنا اختار هايندز في نصِّه التخلّي عن أيِّ صيغة وزنيّة صارمة، واللجوء غالبًا إلى لغة عصرية نسبيًّا، لكنها تحتفظ بقدرٍ من الطابع الشعري الملحمي.

وهو المنهج الذي اتَّبعتُه في الترجمة العربية بطبيعة الحال، مستأنسًا بترجمة سليمان البستاني لـ«الإلياذة» (من باب الاسترشاد، حيث إن ترجمته الشعرية لم تكُن مناسبة لهذا السياق)، وبما قدَّمه دريني خشبة (من باب العلم بالشيء، لأني شخصيًّا لا أعدُّ ما قدَّمه ترجمة)، وبطبيعة الحال عدت أيضًا إلى ترجمة أحمد عتمان، لكن مرجعي الرئيس كان ترجمة أمين سلامة، لا سيما المسرد الكامل الذي أعدّه لأسماء الشخوص والأماكن في نهاية كل كتاب، إذ وفّر هذا المسرد وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا في تحديد طريقة هجاء كل اسم.

«الإلياذة» و«الأودسَّة» حكايتان عالميَّتان، وبقدر ما قد يبدو عالمهما غابرًا أو أجنبيًّا لأوَّل وهلة، فإننا سرعان ما نتعرَّف على إنسانيّة الشخصيّات التي يصوِّرها هوميروس. جدالات غاضبة تحفِّزها الكبرياء، تتحوَّل إلى مآسٍ شخصية في إمكاننا جميعًا أن نستشعر ما بينها وبيننا من صِلات. حيث نقف على الإنسانيّة معروضة بكلِّ ما فيها من نُبل وضآلة وعُنف ورقَّة. إنهما -ببساطة- قصَّتان تملكان كل نقاط القوة التي خلَّدتاها ضمن أهم ما كتبت البشريّة.

إلا أنهما أكثر من ذلك، حيث تُعد الملحمتان أقدم نوافذنا وأفضلها على حياة العصر البرونزي قبل ما يربو على ثلاثة آلاف عام. قد لا تكون ملحمتا هوميروس في حدِّ ذاتيْهما تأريخًا فعليًّا، غير أن فيهما تفاصيل في غاية الثراء ترسم صورة حيّة لحقبةٍ لم نكُن لنعرف عنها إلّا أقل القليل لولا تلك الأوصاف. «الإلياذة» تحديدًا ليست مليئة بملامح الحياة العاديّة فحسب، ولكنها تعجّ بأحداث سياسية وعسكرية وثقافية ستبقى وتنمو لتصبح الحضارة الغربية كما نعرفها.

من بين القبائل الإغريقية المحاربة التي قادَها أقاممنون إلى طروادة، انبثق الازدهار الفكري في أثينا حيث وُلدت الديمقراطية. ويُروى أن مؤسس الإمبراطورية الرومانية، التي بسطت نظام حكمها في السواد الأعظم من أوربا وآسيا، هو إينياس الذي نجح في الفرار بعد سقوط طروادة. وعلى امتداد تاريخهم، عَدَّ الرومان إلمامَ المرء بـ«الإلياذة» ذروةَ المعرفة وشرطًا رئيسًا لتعليمٍ راقٍ، حتى إن معظم من عدّوا أنفسهم مفكِّرين حفظوها عن ظهر قلب.

تُجسِّد «الإلياذة» أيضًا المقولة الشهيرة: «كل قصة عن الحرب هي قصة مناهضة للحرب». فهي تمجِّد الشجاعة والكفاءة القتالية، وفي الحين نفسه تكشف المعاناة المروِّعة التي يكابدها الجنود والمدنيُّون في الحرب. فكلما جُرح أحد النبلاء أو قُتل، يحرص هوميروس على تحديد هويّته ووصف جراحه وصفًا دقيقًا، ليؤكِّد أن كل موت يحمل في طيّاته بشاعة ومأساة. وقد حاول قارث هايندز الحفاظ على جزءٍ من ذلك التأثير، لكنه لم يجد فسحة تكفي لإدراج جميع الأسماء والأوصاف. ومع ذلك، فإن كل موت وكل منعطف جديد في الحرب يفتح باب التأمل: هل كان لكل هذا القتل ما يبرّره حقًّا؟

لنا أن نختبر «الإلياذة» بوصفها حكايةً خالدة عمّا يجمع بيننا كافّةً من شجاعة وبطولة وغرور وضآلة وفناء، ووسيلةً لفهم تاريخ الحضارة الغربية، وتظل في كلتا الحالتين قصة عظيمة. ومع ذلك أودُّ أن أقول إنني -بين الملحمتين- أفضِّل «الأودسَّة» بكل تأكيد، ربما لأنني أفضِّل القصص الشخصية التي تحكي عن معاناة فردٍ واحد وبطولاته في سبيل هدف دُنيوي بسيط كالعودة إلى الوطن، وربما لأن ترجمتي رواية «سرسي» جعلتني أنظر إلى شخصية «أوديسيوس» نظرةً جديدة، علاوةً على البطولة النبيلة المتجلِّية في شخصية «پنلوپي».

إننا لا نكاد نعرف شيئًا أكيدًا عن هوميروس. يقول التراث الكلاسيكي (الفُلكلور والشعر ومزاعم بعض المؤرِّخين الإغريق والرومان اللاحقين) بأنه كان شخصًا حقيقيًّا؛ شاعرًا أعمى صاحب ألمعيَّة عظيمة. أمّا في الآونة الأحدث فيميل الباحثون إلى ترك هذه الفكرة وتفضيل النظرية القائلة بأن «الإلياذة» و«الأودسَّة» نتيجتان لتقليدٍ شفهي طويل، وغالبًا خضعَت الملحمتان لمراجعات وتوسّعات في أثناء غنائهما على الجماهير على مرِّ الأجيال، إلى أن دَوَّن أحدهم الصيغتَين اللتَين نظنُّهما اليوم الأصّح والأقرب إلى الأصل. في كلتا الحالتين، النتاج الذي يحمل اسم هوميروس يستحق أن يُقدَّم بكل صيغة ممكنة؛ شعرًا ونثرًا وغناءً وصورًا وسينما، وآملُ أن يفتح تقديمي ترجمةً عربية لملحمتَيه في روايتَين مصوَّرتَين، شهيّةَ القارئ للاطّلاع عليهما كاملتَين.

في معنى الفهدويّة ⏳️

إيمان العزوزي

قدّم الكاتب الإيطالي جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا، في روايته الخالدة «الفهد» (Il Gattopardo)، رؤية لافتة في معنى التغيّر وعلاقته بالزمن. تدور أحداث الرواية في صقلية منتصف القرن التاسع عشر، خلال مرحلة توحيد إيطاليا، حيث يراقب الأمير «فابريزيو سالينا» أُفول عالمه الأرستقراطي وصعود طبقة جديدة من البرجوازيين. ومن خلال المقولة الشهيرة التي يردّدها ابن أخيه «تانكريدي»: «إذا أردنا أن يبقى كل شيء كما هو، فلا بد أن يتغيّر كل شيء». وُلد مصطلح الفهدويّة (Gattopardismo)، وأصبح يُستخدم في الأدب وغيره من المجالات، للدلالة على التغيير الشكلي الذي لا يمسّ الجوهر، وعلى الإصلاحات الزائفة التي تحافظ على النظام القائم تحت قناع التجديد.

.png)

تجاوزت الفهدويّة كونها فكرة أدبية شُرح سياقها في متن العمل، لتصبح مفهومًا يشير إلى وعي مأزومٍ بالتاريخ وبالتحوّل الاجتماعي. فلامبيدوزا لا يرى الثورة تحرّرًا، بقدر ما تحافظ على استمرار الواقع بأقنعة مختلفة. فالطبقة القديمة تتراجع فعلًا، لكن القِيم التي حكمت المجتمع باقية لا تزول. والجديد، عوض أن يأتي ليقلب المعادلة، يكتفي بإعادة إنتاجها في صورة جديدة. هذه النظرة التشاؤمية نحو الزمن، حيث يتبدّل السطح ويظل العمق كما هو، تعكس فلسفة إنسانية ترى أن التاريخ في الواقع لا يتقدّم، ولكن يدور في حلقات مفرَغة.

وإذا انتقلنا من صقليةِ القرنِ التاسع عشر إلى قاهرةِ منتصف القرن العشرين، وجدنا عند نجيب محفوظ، ولا سيّما في روايته «اللص والكلاب»، صدى واضحًا للفهدويّة. فالبطل «سعيد مهران»، الخارج من السجن بعد ثورة يوليو، يكتشف أنّ المجتمع الذي وعَد بالتحرّر من الظلم أعاد بناء نفسه على الأسس ذاتها التي ثار ضدها. كل ما تغيّر هو الوجوه والخطابات، أما البنية الأخلاقية والسياسية فباقية على حالها. يشعر «سعيد» أن الثورة سرقت حلمه كما سرقت حرّيته، فيتحوّل إلى مطارَدٍ في مدينة لم تعُد تعرفه، مدينة ترفع شعارات العدالة وهي تمارس القهر ذاته.

يتقاطع الأمير «فابريزيو» و«سعيد مهران» في موقع المراقب المأزوم. الأول يملك الحكمة التي تدرك عبث التغيير لكنه يستسلم بكرامة الأرستقراطي العجوز، والثاني يملك الغضب الذي يريد أن يهدم الخداع، فينتهي غريبًا، عاجزًا عن العيش أو الموت بسلام. كلاهما يواجه العالم الجديد وهو ينهار أو يتنكّر له. يظهر في كليهما الإنسان ممزَّقًا بين الرغبة في التحوّل والخوف من فقدان الذات، بين وعيٍ يدرك زيف الحداثة وإحساسٍ بالعجز أمام استمرار الظلم.

تكشف المقارنة بين روايتَي «الفهد» و«اللص والكلاب» عن رؤية مشتركة للتاريخ، ولمحاولات التغيير بوصفها طقسًا لتجميل الانكسارات والتشوّهات وما ينتج عنها من مآلات، دون الرغبة حقًّا في تجاوزها. كلا الكاتبين ينظر إلى الزمن بعين الشكّ، ويرى في الإنسان كائنًا يطمح إلى تغيير الظاهر لكنه يعيد إنتاج ما هرب منه. ففي النهاية، لا يتبدّل العالم إلا بقدر ما يتبدّل وعي الإنسان به، وهذا هو جوهر المأساة التي عبّر عنها لامبيدوزا ومحفوظ بطرق مختلفة ولغة واحدة: أن يتغيّر كل شيء… لكي يبقى كل شيء كما هو.

الفهدويّة بهذا المعنى، بعيدًا عن حدود الروايتَين ومآل أبطالها، هي مرآة لما نعيشه حتى في أبسط تفاصيل يومنا، حيث يتّخذ التغيير شكلًا تجميليًّا لا أكثر. حين نبدّل أقنعتنا وأساليبنا دون أن نبدّل أنفسنا. نغيّر آراءنا وأصدقاءنا وأجهزتنا، وأماكن دراستنا أو عملنا، ونظن أننا بدأنا من جديد، لكننا في الحقيقة نحمل معنا العادات نفسها، والمخاوف ذاتها، والطريقة ذاتها في الهروب من أنفسنا. نزيّف التغيير لأننا نخشى أن نلمس الجذر الحقيقي للألم، فنكتفي بتجميل القشرة. نمارس الفهدويّة حين نعلن رغبتنا بالتطوّر بينما نعيد تكرار أخطائنا بأسماء وأهداف أخرى.

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

نصل إلى الكتب كما نصل إلى الجزر السحرية في القصص، ليس لأن أحدًا يدفعنا إليها، بل لأنها ببساطة تقف في طريقنا. هذه هي القراءة: الوصول المفاجئ إلى مكان جديد، مكان يشبه جزيرة مفقودة، لم نكُن نعلم بوجودها، ولا يمكننا توقع ما تخبئه لنا. مكان يتطلب منا الدخول إليه بصمت، مع إبقاء أعيننا مفتوحة على أوسع نطاق، تمامًا كما يفعل الأطفال عادةً حين يدخلون منزلًا مهجورًا.

قوستاف مارتن قارزو

في مديح الهشاشة

THE COMFORT of CROWS

.jpeg)

تأليف: مارقريت رينكل/ الناشر: Spiegel & Grau/ عدد الصفحات: 288

حمل العام الماضي أعباءً ثقيلة، واختبرتُ فيه كل أشكال التعب؛ تعب الجسد، وتعب القلب، وتعب مراقبة العالم وهو يتغير بسرعة لا تتيح لي وقتًا كافيًا لاستيعاب التحوّلات أو التعافي منها. ومع حلول العام الجديد، لم أبحث عن كتاب يقدّم إجابات شافية، أو وصفات جاهزة للتعافي، ولكن انتظرت العثور صدفةً على كتاب يكون صوتًا يجلس بجواري ويُطمئن خاطري، قائلًا ببساطة: «انظري من جديد، حاولي من جديد.»

هكذا أتت قراءة «عزاء الغربان، عام في الفناء الخلفي» للكاتبة الأمريكية مارقريت رينكل، حاملةً بين طيّاتها نسمة شاعرية لبداية العام الجديد، وبوصلة صغيرة أعادت ترتيب تساؤلاتي ووجّهت نظري لما نسيته منذ فترة طويلة في خضم شؤون الحياة التي لا تنتهي.

لم تكتب رينكل نثرًا بمعناه التقليدي، إنما فضّلت الجمع بين فن المقال وفن اليوميات لرصد عامٍ كامل من التحوّلات والقصص التي تحدث في فناءٍ خلفي. اثنان وخمسون نصًّا، بقدر أسابيع السنة، تتابع فيه الكاتبة النباتات والطيور، وتغيّرات الفصول، وأصغر التحوّلات التي لا ننتبه لها عادة إلا لو تعلّمنا فنّ الانتباه.

تختار مارقريت رينكل أن تبدأ عامها من مساحة تبدو عادية: حديقة منزلها في ضاحية ناشفيل. غير أن هذا «العادي» يتحوّل، مع دقة الملاحظة وصدق الكتابة، إلى مسرح واسع للحياة بكل تناقضاتها، تكتب عن الغربان، والبراعم النائمة، وأوراق الخريف المتساقطة، لكنها في الحقيقة تكتب عن الزمن والفقد والأمومة، وعن محاولة الإنسان أن يجد عزاءً في عالمٍ يتصدّع ببطء.

لن نجد في الكتاب دليلًا علميًّا، حيث تبتعد رينكل عن التوثيق، وتكتب تأملات شاعرية ترى في الطبيعة ملاذًا من ضوضاء الحياة الحديثة والتقلّبات السياسية والاجتماعية. تستمد الراحة من سماع الطيور، وتُظهر كيف يمكن للحياة البسيطة أن تكون مرآة لعلاقاتنا الإنسانية، حينما تقارن بين روابط الغربان الأسرية وعلاقاتها مع أبنائها البالغين، الذين عادوا للعيش في المنزل خلال جائحة كورونا ثم غادروا مجددًا.

الكتاب غني باللوحات الفنية الملوَّنة التي أعدّها شقيقها بيلي رينكل، ما يُضفي حسًّا بصريًّا جميلًا إلى النص ويجعله قطعة فنية بحدّ ذاته. سيجد كثيرٌ من القرّاء في هذا العمل متنفّسًا هادئًا، كتابًا يمكن الرجوع إليه أسبوعًا بعد أسبوع، بينما يعيدون التواصل مع تفاصيل الحياة اليومية التي غالبًا ما نغفل عنها.

ما شدّني في هذا الكتاب هو صدقه، ولغته الهادئة، وفي الوقت نفسه همّه الرئيس الذي لا يتجاهل القلق البيئي، ولا يجمّل الخسارات، ولا يقدّم الطبيعة كفكرة رومانسية منفصلة عن الألم الذي يرافق معظم التغيرات التي تكابدها. على العكس، يعترف بالمشكلات البيئية، وبانقراض الحشرات، وبحرائق الغابات، وبالخوف من مستقبلٍ هشّ. ومع ذلك، يصرّ على أن الجمال لا يزال هنا، قائمًا جوار الحزن، دون أن يكون نقيضًا له. وأنا أتابع سرد رينكل شعرتُ أن الكتاب لا يحدّثني عن فناءٍ في تينيسي وحسب، ولكنه يتحدث عن حدائقنا الخلفية جميعًا، عن المساحات الصغيرة التي نحاول أن نعيد إليها النظام وسط الفوضى.

الأكيد أن قراءة «عزاء الغربان» في بداية السنة كانت مناسبة لأمارس تمارين يومية على البطء. فهذا الكتاب لا يمكن التهامه بسرعة؛ لأنه يدعوك إلى التوقّف، إلى قراءة فصل ثم النظر من النافذة، أو الإصغاء إلى صوتٍ كنتَ تتجاهله. علّمني أن إعادة النظر في الحياة لا تحتاج إلى قرارات كبرى بقدر ما تحتاج إلى انتباه يومي، وإلى شجاعة رؤية العالم كما هو، دون أن نتخلّى عن حبّه.

ملك الفجوات

تأليف: فرناندو بيسوا/ ترجمة: عبدالله الناصر/ الناشر: مكتبة ومنشورات أمّا بعد/ عدد الصفحات: 100

أنا شخص غريبٌ يتفرّج من واجهةٍ زجاجيّة عليّ. وكل ما أفعله في حياتي هو الحرص على تنظيف هذا الزجاج.

ما زال بيسوا متعدد الهويات يصارع أنداده من جهةٍ وينعى الوجود ويلعنه من جهةٍ ثانية. في هذه الشذرات، بترجمة بديعة من عبدالله الناصر، يتربّع الشاعر البرتغالي على عرشه.

«ملك الفجوات» هي رحلة قراءة فريدة، نمضي فيها بمعيّة بيسوا مستكشفين الفراغات في نصوصه وأفكاره، حيث تكتسب الفجوات والمساحات بحدّ ذاتها مغزًى خاصًّا. وخلافًا للسرد التقليدي الذي غالبًا ما يسرد الأحداث بتتابع زمني، يعتمد هذا العمل على شذراتٍ منتقاة ومُحكَمة الصياغة، تتراوح بين الشعر والنثر الفلسفي، لتشكيل نص تأمُّلي حول الذات والوجود.

الكتاب يدعوك إلى أن تكون شريكًا في الكتابة، بمعنى أن الفراغات بين الجمل والأفكار هي بمثابة مساحات للإحساس والتفكير الشخصي. كل فكرة أو جملة قصيرة تحفّز القارئ على ملء هذه الفراغات بما يراه مناسبًا، سواء كان شعورًا أو سؤالًا أو تأمُّلًا حول الحياة والهوية والعلاقات الإنسانية. بهذا الشكل، يصبح النصّ حوارًا داخليًّا بين القارئ والكلمات، حيث يكتشف كل شخص معنًى مختلفًا وفق تجربته الشخصية، وهذا أجمل ما في الكتاب: تعدُّد التأويلات بتعدد القراءات، التي تختلف أحيانًا وتتعدد مع القارئ الواحد، فيتماهى القارئ مع فكرة «القارئ الجمع» مثل بيسوا الذي يمثّل «الشاعر الجمع».

تُعدّ شعرية بيسوا فضاءً متشظّيًا، تسكنه حيرة ميتافيزيقية عميقة ووعي حادّ، يكاد يكون قاسيًا، إزاء العالم. فهي تقوم على الشك، وعلى هشاشة الهوية، وعلى استحالة امتلاك «أنا» موحّدة وثابتة. عند بيسوا، تصبح القصيدة فضاءً للتفكير وسؤالًا وجوديًّا مفتوحًا، تتأمّل فيه الروح تصدّعاتها الخاصة.

يُخيّم الحزن على هذه الشذرات، لكنه حزن جافّ وخالٍ من المبالغة العاطفية، حزن نابع من إدراك عميق لفراغ الأشياء، ولمرور الزمن، وللفجوة التي لا تُردم بين ما نشعر به وما نستطيع عيشه فعليًّا. ينظر الشاعر إلى العالم كمتفرّج واعٍ، تارةً عن بُعد وتارةً حاضرًا بألم، متأرجحًا بين الرغبة بالوجود وإغراء التلاشي.

وما يمنح شعر بيسوا فرادته أيضًا هو تفتّته المتعمّد عبر متغايراته الشعرية، حيث يحمل كل صوت رؤية شعرية وفلسفية مختلفة. هذه التعدّدية ضرورة داخلية، فالكتابة لديه طريقة للوجود داخل وعي عدة «أنداد». لذلك قد يأتي الشعر هادئًا وتأمليًّا، أو عقليًّا ساخرًا، أو مظلمًا غارقًا في الداخل، من دون أن يبدو متناقضًا.

علاقة بيسوا معقّدة مع اللغة ذاتها، إذ يتعامل معها بوصفها أداة ناقصة، عاجزة عن الإحاطة الكاملة بالتجربة الإنسانية. الكلمات عنده لا تقول الحقيقة بقدر ما تلمّح إليها، ولا تكشف المعنى إلا بقدر ما تؤكد استحالته. لذلك تبدو قصائده أحيانًا بسيطة في ظاهرها، شفافة ومباشرة، لكنها تُخفي خلف هذه البساطة عمقًا فلسفيًّا كثيفًا وتأمُّلًا طويلًا في الوعي واللّاوعي، وفي الحلم واليقظة، وفي الحدود الهشّة بين الواقع والتخييل.

لهذا لا نجد في شعر بيسوا أجوبة جاهزة، فهو يعلّم القارئ كيف يسكن السؤال نفسه، وكيف يقِيم في منطقة الشك بوصفها شكلًا من أشكال المعرفة، حيث يصبح القلق الفكري حالة جمالية، ويغدو عدم اليقين جوهر التجربة الشعرية. وهكذا تمنحنا الشعرية البيسوية إحساسًا بحوار داخلي لا ينقطع، لا يهيمن فيه أيّ صوت على الأصوات الأخرى. وهي أصوات تسعى إلى إدخال القارئ في تجربة دوار فكري بدل طمأنته، حيث يصبح التفكير والإحساس والشك أفعالًا شعرية مكتملة.. وضرورة لاحتمال الحياة وفهمها.

بيت بلا جذور

تأليف: أندريه شديد/ ترجمة: نجيب مبارك/ الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ عدد الصفحات: 204

إذا انطلقنا من القول إنّ الكتابة لدى بعض الكتّاب تُعدّ نوعًا من العلاج، فإنّها ليست كذلك عند أندريه شديد، الكاتبة الفرنسية ذات الأصول المصرية اللبنانية، إذ ترى فيها طاقة للحياة. يظهر وهَجها حين تغوص في أسرار الحياة، ويتراجع عندما تُصوِّر الدمار الذي يعمّ العالم. وغالبًا ما تقوم نصوصها على إيمان عميق بالإنسان وبالحب.

كُتبت رواية «بيت بلا جذور» في زمن مضطرب، وتعالج حياة أشخاص وجدوا أنفسهم وسط الخوف والعنف. تحكي أندريه شديد قصة تقوم على الذاكرة والعائلة، وتربط بين الحياة اليومية وما يحدث في لبنان من توتر واقتتال. تركّز الرواية على الإنسان، وما يشعر به ويفعله عندما يصبح الخطر قريبًا.

تدور القصة حول «كاليا»، امرأة تعيش في باريس، تسافر إلى لبنان مع حفيدتها «سيبيل» القادمة من الولايات المتحدة. لم يكُن السفر من أجل السياحة أو قضاء أوقات طيبة بين الجدة والحفيدة، كان سفرًا عبر الذاكرة، عبر العودة إلى بلد عاشت فيه «كاليا» طفولتها وشبابها. لبنان بالنسبة لها مكان مليء بالذكريات، خاصة تلك المرتبطة بجدّتها «نوزة»، وبفترات صيف سعيدة لا تزال حاضرة في ذهنها.

تسير الرواية في خطَّين متوازيَين؛ الأول يعود إلى الماضي، حيث تظهر شخصيات العائلة: «العم فريد»، و«العم سليم»، ابن العم «متري» الشاعر، والجد «نيقولا»، والعمة «هند»، و«سليمان» الذي بقي قريبًا من العائلة. هؤلاء الأشخاص مرتبطون بمواقف قديمة عاشت فيها «كاليا» لحظات فرح وأمان. الخط الثاني يحدث في الزمن الحاضر، حول ساحة فارغة، حيث تحاول فتاتان شابّتان، «آمال» و«ميريام»، اللقاء رغم اختلاف ديانتهما، إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية. هذا اللقاء البسيط يتحوّل إلى لحظة خطيرة عندما يُطلَق عيار ناري ويصيب إحدى الفتاتين، في إشارة واضحة إلى اقتراب الحرب.

«كاليا» ترى ما يحدث من نافذتها، ويصيبها الخوف! تشعر بأن الحرب أصبحت خطرًا حقيقيًّا. تتذكر جدّتها «نوزة» التي لم تكن تخرج أبدًا دون مرافقة، وتحمل دائمًا أيقونة صغيرة للسيدة العذراء، رغم أنها لم تكُن متديّنة. هذه التفاصيل الصغيرة تعكس حياة الناس قبل أن يغيّرها العنف.

مع أن الرواية تتحدث عن الخطر والموت، لكنها ليست كئيبة. أندريه شديد تُظهر شخصيات تحب الحياة، رجالًا ونساءً يعيشون بقوة ويواجهون الواقع كما هو. النساء في الرواية شجاعات ومتقلّبات، لكنهن ثابتات في مواقفهن. الرجال مندفعون ومحبّون، وحاضرون بكل طاقتهم.

«بيت بلا جذور» رواية عن عائلة تفرّقت في بلدان مختلفة، لكنها بقيت متّصلة بذكرياتها. وهي أيضًا رواية عن بلد يتّجه نحو الحرب، وعن بشر يحاولون التمسّك بحياتهم رغم كل شيء. كانت الكتابة لأندريه شديد وسيلةً للعودة إلى بلدها الأول، وطريقة لفهم ما يحدث وللتعبير عن رفضها العنف الذي يدمّر الناس العاديين قبل أي أحد آخر.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.