لماذا قتل ألتوسير زوجته؟ 🤐

زائد: توصيات فلسفية خاصة 📚

يشير تعيين سارة جيسيكا باركر في لجنة تحكيم جائزة بوكر لعام 2025 إلى التحوّل الذي تشهده الجائزة، من تقاليدها الفكرية الصارمة إلى الانفتاح على تأثير النجومية في المشهد الأدبي. فبعد أن ارتبطت الجائزة طويلًا بالاستقلال النقدي والصرامة الفكرية، يبدو أنها اليوم تفتح أبوابها لشخصيات من خارج الدوائر الأدبية البحتة، في محاولة لتوسيع حضورها الثقافي وتعزيز انتشارها الجماهيري.

باركر، المعروفة أساسًا بدور الكاتبة في مسلسل «الجنس والمدينة» (Sex and the City)، تحمل معها خبرة إضافية من خلال إدارتها لدار نشر تحمل اسم (SJP Lit) تحت مظلة دار (Hogarth Press)، التي أسستها فرجينيا وولف بمعية زوجها ليونارد، والتابعة حاليًّا لبنقوين. لذا، قد تمنح مشاركتها الأدب المعاصر فرصة للوصول إلى جمهور أوسع، لكنها في الوقت نفسه تثير أسئلة جوهرية حول معايير أهلية الحكم على التميّز الأدبي.

هذا التوجه يعكس ظاهرة ثقافية أوسع، حيث تتحوّل الجوائز الأدبية (ومنها الجوائز العربية تدريجيًّا) إلى أدوات دعاية أكثر من كونها ساحات تقييم جاد، ويُستدعى البريق الهوليوودي لتعويض تراجع الإقبال على القراءة. لكن هذه الاستراتيجية، وإن كانت تسعى إلى استعادة الأهمية، تحمل خطر تقويض المصداقية الفكرية التي شكّلت جوهر الجائزة لعقود.

هذا العام، تُوِّج بالجائزة الكاتب البريطاني المجري ديفيد سالاي عن روايته (Flesh). الرواية، التي وُصفت بأنها «داكنة ونادرة بأسلوبها المتقشّف»، تروي رحلة رجل من أحياء فقيرة في المجر إلى عوالم النخبة في لندن. في سرد وُصف بأنه يركّز على المسكوت عنه بقدر ما يركّز على المعلن. غير أن السؤال يبقى قائمًا: هل اختيار هذا العمل يعكس فعلًا تميّزًا أدبيًّا خالصًا؟ أم أنه جزء من توجه لجنة تضم أسماء من خارج الوسط الأدبي التقليدي، مثل باركر، نحو صناعة ضجيج ثقافي لا يوازي القيمة الفنية؟ الوقت والقراءة كفيلان بالإجابة عن هذا التساؤل.

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، أسعى في مقال هذا العدد إلى الإجابة عن سؤال لطالما شغل بالي: لماذا قتل الفيلسوف ألتوسير زوجته؟ كما خصّصتُ توصيات هذا العدد لكتب تجتمع في النظر للفلسفة بوصفها ممارسة يومية نستطيع جميعًا القيام بها.

إيمان العزوزي

لماذا قتل ألتوسير زوجته؟ 🤐

إيمان العزوي

أظن أن في استطاعتي أن أوافق على تصريح روسو: «سوف أقول جهارًا: هذا ما فعلتُ، وهكذا فكّرتُ، وهكذا كنتُ» وسأضيف ببساطة: ما فهمته، أو ما حسبت أنني فهمته، هو أنني لم أعُد المُعلِّم بالتأكيد، ولكن هذا ما صرتُ إليه.

في صباح السادس عشر من نوفمبر عام 1980، في شقته الصغيرة داخل المدرسة العليا للأساتذة بباريس، أقدم الفيلسوف الفرنسي الماركسي الشهير لويس ألتوسير على خنق زوجته هيلين ريتمن حتى الموت. صدمت الجريمة العالم الفكري الفرنسي والعالمي، فالرجل الذي أفنى حياته في تحليل البنى الفكرية والسلطة الأيديولوجية، ارتكب فعلًا لا يمكن للعقل تبريره. بعد اثنتي عشرة سنة، نشر ألتوسير سيرته الذاتية «ويدوم المستقبل طويلًا»، في محاولة لفهم ما حدث، وإضفاء معنًى قابلٍ للفهم على جريمةٍ زوجية. وسيجد القارئ في هذه السيرة اعترافًا، وسيشعر بإصرار ألتوسير ورغبته في تأمل فعله وفق الفكر والعقل، ومحاولة لمواجهة هشاشة الإنسان عندما تنهار نظرياته أمام الواقع.

يرسم ألتوسير لنفسه، من خلال سرد سيرة حياته ووقائع جريمته، صورة مزدوجة تجمع بين الفيلسوف والمريض عقليًّا، وبين المفكر الواثق والعقل المتداعي. فالنص ينطلق من سرد حادثة شخصية، ساعيًا للإجابة عن سؤال جوهري: هل يمكن للفكر أن يفسّر ما يقع خارج نطاقه، أي الجنون ذاته؟ وهل يستطيع الفيلسوف أن يُفكّر في اللحظة التي يفقد فيها السيطرة على ذاته؟ كان لويس ألتوسير، قبل أن يتحول إلى قاتل، أحد أبرز مفكري القرن العشرين. درّس في «المدرسة العليا للأساتذة»، وأثّر في جيل كامل من الفلاسفة، أمثال آلان باديو وإتيان باليبار وجاك رانسيير. في أعماله مثل «من أجل ماركس» و«قراءة رأس المال»، أعاد قراءة الماركسية من منظور بنيوي صارم، مؤسِّسًا لما عُرف لاحقًا بـ«التحليل الأيديولوجي».

لكن خلف هذا البناء النظري المتماسك، كان يعيش رجلٌ يعاني منذ شبابه من اضطراباتٍ عقلية حادة، متمثلة في الاكتئاب ونوبات الهوس ومحاولات الانتحار وإقامة متكرّرة في المصحات. لقد كان المرض العقلي جزءًا من كيانه، بل جزءًا من رؤيته للعالم. ففلسفته التي تنكر وجود «الذات الحرة» وترى الإنسان مجرد نتاج للأيديولوجيا، تبدو اليوم وكأنها انعكاس لوعيه المضطرب. لقد عاش بالفعل ما كان يدرّسه نظريًّا؛ الإنسان ليس سيد أفعاله، بل دمية تحركها البُنى الخفية للمجتمع والتاريخ. وهكذا، عندما فقد السيطرة على نفسه في لحظة مأساوية، بدا وكأن نظريته قد تحقّقت عليه شخصيًّا، المفكّر الذي أنكر الذات انتهى به المطاف إلى فقدان ذاته بالكامل.

في ذاك الصباح الخريفي عام 1980، يروي ألتوسير أنه كان يدلِّك رقبة زوجته، وهو ما اعتاد القيام به مرارًا، ولكن هذه المرة حدث شيء ما، لحظة فقدان للوعي، وحين فتح عينيه، كانت هيلين قد فارقت الحياة: «لقد خنقت هيلين»، أبلغ إدارة المدرسة فورًا، ونُقل إلى مصحّة للأمراض العقلية. وبعد الفحص الطبي، رأى الأطباء أنه كان في حالة جنون لحظة ارتكاب الفعل، فأعلنت المحكمة انعدام مسؤوليته الجنائية. لم يُحاكم قط، بل أُودع في مصحة لعدة سنوات ثم أُفرج عنه ليعيش بقية حياته في عزلة حتى وفاته عام 1990.

في سيرته الذاتية، لا يسعى ألتوسير، حسب قوله، لتبرير جريمته بقدر ما كان يحاول فهمها. يصف علاقته بهيلين بأنها علاقة حبّ مريضة، اتسمت بالتبعية والهوس. ألتوسير كان يرى أن هيلين أنقذته مما كان فيه، ولكنها بطريقة ما خنقته أيضًا، أحبته واعتنت به كما يُعتنى بطفلٍ عاجز، وسلّم لها نفسه ليقع تحت سيطرتها، لأنه لم يعرف كيف يعيش من دونها. كانت الأم والأب، وقد وصفها في سيرته: «كانت لي الأم الصالحة.. كما كانت لي الأب الصالح أيضًا.» تتضح هنا طبيعة العلاقة الغريبة التي جمعته بها؛ مزيج من الأمومة والعبودية العاطفية، حيث يتحول الحب إلى عبء يهدد الحياة ذاتها. ومن هذا المنطلق، يرى ألتوسير أن فعله لم ينبع من نية القتل، بل من انفجار داخلي لحالة مرضية مزمنة، كأن يدًا غريبة تحرّكت عبر جسده. ومن اللافت أن نراه يصف الأيادي في سيرته بـ«القذارة» في معرض حديثه عن أمه التي كانت تعاني رهاب القذارة. وبسبب علاقته المعقدة معها، كان يشعر بنوع من الرضا تجاه القذارة.

لم يسعَ ألتوسير إلى كتابة سيرة ذاتية تقليدية بعد خروجه من المصحة العقلية، إنما رغب في كسر الصمت الذي فُرض عليه بقرار منع محاكمته وإيداعه المصحة. يقول: «لهذا عزمت أن أعلن موقفي من تلك المأساة التي عشتها، فلا أريد سوى أن أزيح بلاطة القبر، الذي دفنني فيه قرار منع المحاكمة حيًّا، لأضع بين أيدي الجميع ما أملك من معلومات». هكذا جاءت سيرته أقرب إلى مرافعة دفاعية بأثرٍ رجعي، يشرح فيها للأصدقاء والأقارب والرأي العام الملابسات التي قادته في النهاية إلى الجريمة. فجاءت السيرة نصًّا هجينًا يمزج بين مذكرات مريض، وتأملات فيلسوف، ومرافعة دفاعية عن الذات.

يقدّم ألتوسير نصًّا مكثّفًا، وأحيانًا مشوبًا بالهلوسة، محاولًا عقلنة ما لا يمكن ضبطه. يظهر في كتابته من موقعين متعارضين، فهو من جهة ضحية مرضٍ وقدرٍ لم يكن له من خيار فيهما، ومن جهة أخرى شاهد على ذاته. هذه الازدواجية تضع القارئ أمام ارتباك حقيقي؛ هل اعترافه صادق؟ أم مجرد لعبة لغوية؟ هل يسعى إلى كشف الحقيقة؟ أم إلى تبرئة نفسه أخلاقيًّا؟ يبدو أن ألتوسير كان واعيًا لهذه المفارقة، لذلك يتخلل النص توترٌ واضح، بل وحتى ضعفٌ في بعض المواضع، كأن الكتابة نفسها تتحول إلى وسيلة للفهم عبر إعادة بناء الأحداث، مما يخفف من ثقلها النفسي والوجودي، لكنها كتابة مضطربة تشبه صاحبها.

يأتي كتاب «ويدوم المستقبل طويلًا» مسعًى مزدوجًا إذن، فهو محاولة للوضوح والعيش من خلال السرد؛ فإذا نجح ألتوسير في تحويل جريمته إلى حكاية، فقد أنقذ نفسه من العبث المطلق. لكن في سعيه إلى التنظير للجريمة، يقع في خطر آخر، أن ينزع عن الضحية إنسانيتها، وأن يُحوّل هيلين إلى مجرد رمز من الدراما الداخلية. وهكذا، يصبح النص شهادة حب مشوهة، وأقرب إلى التبرير منه إلى محاكمة الذات.

تُثير قضية ألتوسير جدلًا فلسفيًّا عميقًا يتمحور حول سؤال: إلى أي مدى يمكن فصل الجنون عن المسؤولية الأخلاقية؟ لقد ارتأى القضاء عدّه غير مسؤول عن أفعاله، لكن الفلسفة لا ترضى بهذا الفصل الحاد بين العقل والجنون. من ناحية، يدافع التقليد الإنساني، الممتد من ديكارت حتى سارتر، عن مبدأ أن الإنسان يظل مسؤولًا حتى في حالات العجز والاضطراب، لأن الحرية هي جوهر الذات الذي لا يمكن انتزاعه. في المقابل، تُشدد مدرسة التحليل النفسي، التي كان ألتوسير ملمًّا بها جيدًا، على أن أفعالنا تحتوي دائمًا على مكون لا واعٍ يتجاوز إرادتنا الواعية. يتأرجح ألتوسير بين هذين الموقفين المتضادين؛ فهو يؤكد أنه لم يقصد القتل، لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع نفي ارتكابه إياه.

هذا التوتر يعيدنا إلى أحد المفاهيم المحورية في فلسفته: «الذات نتاجًا للأيديولوجيا». فإذا كانت أفعالنا تتشكّل دائمًا ضمن أطرٍ رمزيةٍ واجتماعيةٍ تتجاوز إرادتنا الفردية، تصبح فكرة «المسؤولية الفردية» نفسها نسبية. ومع ذلك، جاءت مأساة عام 1980 لتذكّرنا بقسوة بحدود هذه التأويلات النظرية: عندما يقتل فيلسوف، فإن الجسد هو الذي يتحرّك، وليس البنية المجردة. الواقع يتصدى للنظرية. لذلك، يبدو مقتل هيلين بمثابة عودة الواقع العنيف إلى قلب فكرٍ أراد تفسير كل شيء بمنطق البنى المجردة.

بهذا المعنى، يمثل هذا الحدث انهيارًا لنظامه الفكري ذاته، وبرهانًا على أن العقل النظري لا يحصّن الإنسان من فوضاه الداخلية. يتناول ألتوسير في روايته، مرارًا علاقته المعقدة بوالديه. يذكر أن والدته لم تحبه لذاته قط، بل أطلقت عليه اسم «لويس» تخليدًا لذكرى عمّه المتوفّى، الرجل الذي أحبته لكنها لم تستطِع الزواج به. «لقد وُلدتُ مكانَ ميت»؛ هذه الجملة تلخص معنى حياته بأسرها، فقد عاش ألتوسير وهو يرى نفسه شبحًا، كائنًا وُجد بديلًا عن آخر، ومحكومًا عليه بألّا يعيش وجودًا مكتملًا أبدًا.

وعندما أصبحت هيلين حبيبته ودرعه الذي يقيه من الجنون، أعادت تمثيل ذلك الرابط الأمومي القديم؛ إذ جسّدت صورة الأم التي فشل في إرضائها. بناءً على ذلك، لم يكُن القتل مجرد فعل جنوني، بل كان طقسًا رمزيًّا، خنقًا للصورة الأمومية التي كانت تخنقه منذ طفولته. وبهذا الفعل، دمّر ألتوسير الشيء الوحيد الذي كان ينقذه، وكأنه أراد تأكيد استحالة وجوده ذاته. وهذا ما يؤكده في سيرته حين يقول أن موت هيلين يجرُّ بالضروره موته، وقد وُفِّق في وصف حالته هذه بـ«الرجل المفقود».

صُدم العالم الأكاديمي بشدة إثر هذه الحادثة. فقد التزم بعض زملاء ألتوسير المنتمين لتيار «النظرية الفرنسية» (French Theory)، مثل دريدا وفوكو وباديو، الصمت أو أبدوا حرجًا بيّنًا. أما اليسار الفكري، الذي كان قد أُنهِك أصلًا بانهيار الماركسية، فقد رأى في هذه القضية أزمة أخلاقية وسياسية متزامنة، إذ كيف يمكن التوفيق بين العبقرية النظرية لألتوسير وفظاعة جريمة منزلية ارتكبها بيده؟ من جهة أخرى، ندّدت النسويات بشدة بالمعاملة التمييزية التي حظي بها ألتوسير؛ إذ صُنّف على أنه «رجل مريض» وحُمي بفضل مكانته الاجتماعية، بينما لو كانت امرأة في الموقف ذاته لأُدينت من دون أدنى تردّد. وبهذا، تحولت قضية ألتوسير، في نظرهن، إلى رمز للسلطة الذكورية المترسخة في صميم الفكر الفرنسي.

يبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغي لنا الاستمرار في قراءة ألتوسير؟ وهل يمكن تبنّي أفكاره دون تبرير أفعاله؟ يرى بعض النقاد أن الفكر يجب أن يُقيَّم بمعزل عن سيرة صاحبه، فتحليلاته عن الأجهزة الأيديولوجية للدولة وإعادة إنتاج البنية الاجتماعية ما زالت تحتفظ بأهميتها النظرية وراهنيتها. في المقابل، يؤكد آخرون أنه لا يمكن فصل فلسفة كهذه عن فعلٍ بهذه الجسامة، إذ تُعدّ جريمة القتل نفسها انكشافًا للعنف المتأصّل في فكره، ذلك الفكر الذي يسحق الفرد باسم البنية، ويُهمّش الإنسان لصالح النظرية. المسألة إذن ليست مسألة إدانة أو تبرئة، بل هي تفكير في التناقض ذاته؛ فهاهو فيلسوفٌ سعى إلى نزع الطابع الشخصي عن الإنسان، ليواجه في النهاية مصيرًا شخصيًّا مأساويًّا لا فكاك منه.

يظل لويس ألتوسير شخصية مأساوية بامتياز، مثقفٌ لم تستطِع رؤيته المفاهيمية أن تنقذ حياته الواقعية من الغرق. في كتابه «ويدوم المستقبل طويلًا»، يسعى ألتوسير لجعل الكارثة موضوعًا للتفكير الفلسفي، لكن هذا الكتاب يكشف في جوهره عن فشل الفكر نفسه، فهناك أمور كالجنون والموت والذنب، تفلت من قبضة أي نظرية. وفي سعيه لفهم فعلته، يواصل ألتوسير بحثه الفلسفي العريق لكشف البنى الخفية التي تحكم الإنسان. لكن في مقتل هيلين، لم تعُد البنية هي المتحدثة، بل الهاوية ذاتها.

لم يعُد كتاب «ويدوم المستقبل طويلًا» حينئذٍ تبريرًا كما أراده صاحبه، إنما مرآة مأساوية لفكر ألتوسير؛ محاولة يائسة من رجل لإنقاذ نفسه بالكلمات بعد أن دمّر الشخص الوحيد الذي كان يربطه بالعالم. وفي الحقيقة، ورغم محاولاته المستمرة للتفسير لم أستطِع التعاطف معه، ولكن في الوقت نفسه أثمّن نجاحه في طرح أسئلة تهم على حد وصفه: «سجالات كبرى حول القانون الجزائي والتحليل النفسي وطب الأمراض العقلية.»

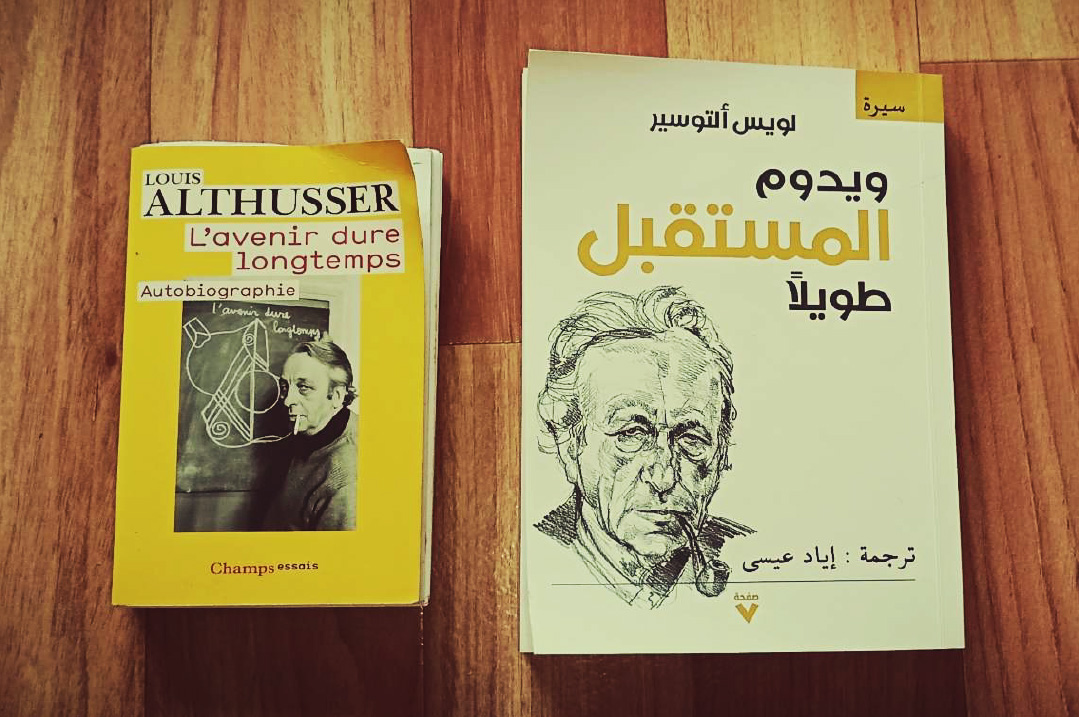

في الختام أنوه، أني قرأت النسخة الفرنسية الصادرة عن دار (Flammarion) التي تتضمّن نصوصًا إضافية لألتوسير، مثل بعض الرسائل، وعمله الذي كتبه قبل الحادثة، المُعنوَن بـ«الوقائع» ويضم سيرة ذاتية غير مكتملة. أما الترجمة العربية، الصادرة عن صفحة سبعة التي أُثنيَ عليها، فقد اقتصرت على السيرة المحررة «ويدوم المستقبل طويلًا».

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

عبر القضاء على لحظات الطمأنينة والصفاء، تتحول حضارتنا إلى بربرية من نوع جديد. إن الزمن النشط الذي لا يعرف استقرارًا، وتغيب عنه لحظات التأمل، يفضي بعالمنا إلى كارثة محقَّقة، وهذا هو السبب في أن أحد أهم الأفعال التصحيحية الضرورية للطبيعة البشرية التي يجب اتخاذها يتمثل في التعزيز الكبير لعنصر التأمل فيها.

نيتشه

إنسان مفرط في إنسانيته

على مقهى الوجودية

تأليف: سارة بكويل/ ترجمة: حسام نايل/ الناشر: التنوير/ عدد الصفحات: 462

موضوع الفلسفة هو كل ما تجربه، ما دمتَ تجرّبه

في مقهًى باريسي عام 1933، جلس جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار مع صديقهما ريمون آرون، الذي قدّم لهما فلسفة جديدة تُدعى «الفينومينولوجيا» (الظاهراتية)، وهي فلسفة تنطلق من التجربة المعيشة وليس من التجريد الذهني. رفع آرون كأس عصير المشمش وقال ساخرًا: «رفيقي الصغير، إذا كنت فينومينولوجيًّا، تستطيع الحديث عن كوكتيل المشمش هذا، وتنشئ فلسفة». من تلك اللحظة، كما تروي سارة باكويل في كتابها «في مقهى الوجودية»، وُلدت الوجودية، فلسفة تجد أصولها فيمن سبق من المفكرين أمثال باسكال وحدَّثها سارتر ورفاقه.

تحوّل هذا المشهد البسيط إلى استعارةٍ لمشروع باكويل بأكمله، تعيد من خلاله الفلسفة إلى طاولتها الأولى، إلى الحياة اليومية. بأسلوب يجمع بين الدقّة الأكاديمية والمرح الإنقليزي، تسرد الكاتبة تاريخ الحركة الوجودية في القرن العشرين، من مقاهي باريس إلى أروقة الجامعات، ومن نقاشات هايدقر وهوسرل في ألمانيا، إلى مقاومة سارتر للنازية. محاوِلةً أن تُضمِّن سردها للتاريخ الفكريّ، روايةً عن بشرٍ وَجدوا في التفكير وسيلةً للبقاء وسط الخراب.

تُقدّم باكويل شخصياتها كما لو كانت تكتب رواية متعددة الشخصيات، هايدقر الفيلسوف الغامض الذي جعل الوجود سؤالًا شعريًّا، لكنه تلطّخ بانتمائه إلى الحزب النازي؛ سارتر الإنسان المهووس بالحرية، الذي نفى ارتباطها بالميتافيزيقيا وحوّلها إلى واجب أخلاقي؛ وسيمون دو بوفوار التي تُعيدها المؤلفة إلى مركز الصورة بوصفها العقل الأكثر صفاءً وتماسكًا، القادرة على تحويل القلق إلى فكرٍ إنساني، والالتباس إلى وعيٍ أخلاقي. لم تكُن مهمتهم إزالة الغموض من وجودهم، ولكن تعلّم العيش في خضم عواصفه، وهي الفكرة التي تتبناها باكويل في كتابها.

في نثرٍ رشيق ومملوء بالحياة، تنسج باكويل خلفية باريسية تتلألأ بالجاز والسجائر والنقاشات الليلية، حيث صارت الوجودية موضة بقدر ما كانت ثورة فكرية. ودون السقوط في السخرية أو التبجيل، توازن بين نقد النزعة النرجسية لدى سارتر والإعجاب بقدرته على تحويل الفكر إلى مقاومة. وفي الوقت نفسه، تُظهر أن الوجودية ليست فلسفة فرنسية مغلقة، إنما تيارٌ عالمي امتدّ إلى إنقلترا وأمريكا؛ من مقال نورمان ميلر «الزنجي الأبيض» إلى كتاب كولن ويلسون «اللامنتمي»، وصولًا إلى موسيقى الجاز التي جعلت الحرية إيقاعًا محسوسًا.

على مستوى الأسلوب، تواصل باكويل هنا ما بدأته في كتابها السابق «كيف تُعاش الحياة» عن مونتين. بحثت بين مقولات الكاتب الفرنسي عن فنّ الإصغاء إلى الذات، وهنا تبحث عن فنّ الوجود مع الآخرين. كلا الكتابين يشكّلان ثنائية عن الحياة بوصفها تمرينًا فلسفيًّا، الأوّل يعلّم التأمل، والثاني يعلّم الفعل. ومن خلال هذا الامتداد، تُثبت باكويل أنّ الفلسفة ليست تخصّصًا جامدًا ولكنها في جوهرها ممارسة يومية تُبنى انطلاقًا من الاختيارات الصغيرة مثل تلك المتعلقة بالحبّ والصداقة والمسؤولية.

في خاتمة كتابها، تتساءل باكويل ما إذا كنّا لا نزال بحاجة إلى قراءة سارتر ورفاقه. وإجابتها الضمنية هي نعم؛ ففي عصرٍ تغمره السطحية الرقمية وانعدام المعنى، نحتاج أن نتذكّر أنّ الحرية هي مسؤولية قبل أن تكون شعارًا تلوكه الألسنة وتفرغه من معناه، وأن الأصالة ليست امتلاك الحقيقة إنما الصدق في مواجهتها. بهذا الوعي، يتحوّل كتاب «في مقهى الوجوديين» من تأريخ فلسفي إلى دعوة للعودة إلى جوهر الفلسفة، أي أن نفكّر لكي نفهم، والأهم لكي نعيش.

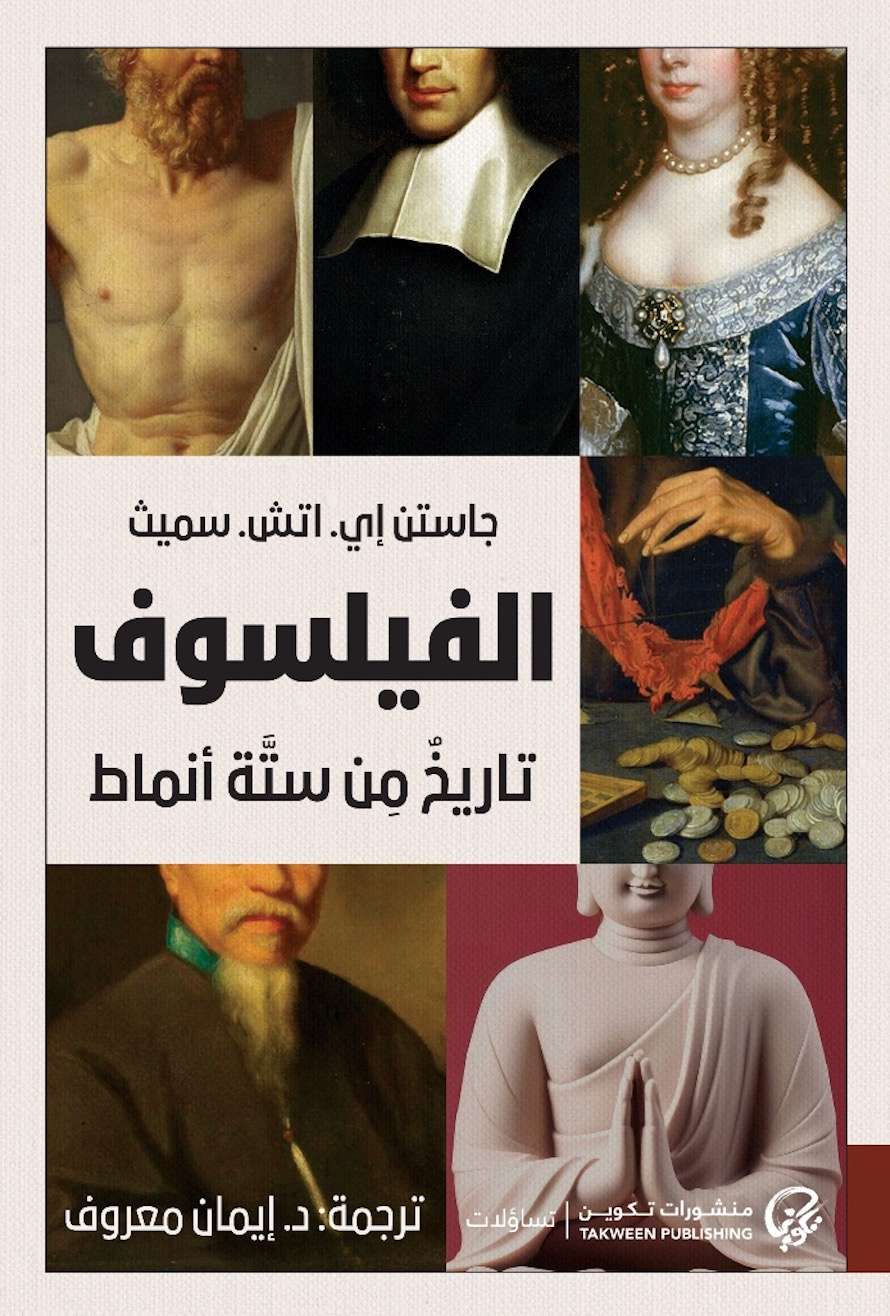

الفيلسوف تاريخ من ست أنماط

تأليف: جاستن إي. اتش. سميث / ترجمة: إيمان معروف/ الناشر: تكوين الكويتية / عدد الصفحات: 300

يُعدّ كتاب «الفيلسوف: تاريخ في ستة أنماط»، للكاتب الأمريكي الكندي جاستن إي. هـ. سميث عملًا طموحًا وسخيًّا في فكرِه، يجمع بين التاريخ الفكري والبيان الفلسفي الداعي إلى فهمٍ أوسع وأكثر شمولًا لمعنى «التفلسف». ويمكن أن ينظر إليه اليوم بوصفه تمهيدًا فكريًا ومنهجيًّا لعمل سميث الأكبر والأشمل، التاريخ العالمي للفلسفة حتى عام 1750 (الصادر عن دار برينستون عام 2018).

يصف سميث هذا الكتاب بأنه «مقالة بالمعنى المونتيني»، في إشارة إلى ميشيل دي مونتين، أي تأمل حرّ ومنفتح أكثر منه أطروحة صارمة. وكما في مقالات مونتين، يتنقل الكتاب بين المعرفة الموسوعية والتأمل الذاتي، باحثًا في أفعال الفلاسفة وأوصافهم عبر الأزمنة والثقافات، ويدعو القارئ إلى استعادة الفلسفة بوصفها ممارسة حية متعددة الأصوات بعيدًا عن الصورة النمطية التي تعزلها كأي منظومة أكاديمية مغلقة.

بدلًا من أن يسأل: ما الفلسفة؟ يطرح سميث سؤالًا أجرأ: ما معنى التفلسف؟ هذا التحول من جوهر الفلسفة إلى فعل التفلسف نفسه هو ما يمنح الكتاب خصوصيته. تبتعد الفلسفة عن كونها كيانًا جامدًا، لتغدو نشاطًا إنسانيًّا متجذرًا في التاريخ والثقافة. ويبدأ سميث من عبارة مألوفة في لغتنا اليومية: «توقف عن التفلسف!» وهي، كما يوضح، تحمل تاريخًا طويلًا من التوجس تجاه الفلسفة. ففي اليونان القديمة، كان التفلسف يُنتقد لأنه مفرط في الملاحظة التجريبية. ومن هذا التناقض التاريخي ينطلق سميث ليُظهر أن معنى التفلسف يتبدّل بتبدّل الأزمنة والثقافات.

ولكي يوضح هذه الفكرة، يقسّم سميث التاريخ الفلسفي إلى ستة أنماط من الفلاسفة: المتفصح والحكيم والناقد المزعج والزاهد والماندرين ورجل البلاط. كلّ نمط منها يعبّر عن طريقة في ممارسة الفلسفة أكثر مما يشير إلى مدرسة فكرية محددة. الفضولي هو العالِم المتأمِّل في التفاصيل الصغيرة للعالم، بينما يسعى الحكيم نحو المفاهيم الكلية، أما الناقد المزعج فهو الفيلسوف المشاغب الذي يوقظ مجتمعه من غفلته، كما فعل سقراط ومونتيني. ويجسّد الزاهد وحدة النظرية والممارسة، في حين يمثل الماندرين نموذج الفيلسوف الأكاديمي الملتزم بالمؤسسة، ورجل البلاط هو من يجعل الفكر وسيلةً للسلطة أو المنفعة.

ومن خلال هذه النماذج، يدعو سميث إلى توسيع مفهوم الفلسفة على أربعة محاور:

الموضوع: بحيث تشمل الفلسفة موضوعات لطالما عُدّت «علمية»،كعلم الأحياء أو الفلك أو الطب، إذ يرى سميث أن إقصاء هذه المجالات من تاريخ الفلسفة أفقَرَها.

الجغرافيا: يرفض سميث حصر الفلسفة في الإرث اليوناني - الروماني، مؤكدًا أن للفكر الفلسفي ولاداتٍ متعددة.

الأسلوب: إذ يدعو إلى تجاوز مركزية النص الأكاديمي المنهجي، معترفًا بأن الشعر والسرد والحكمة الشفوية يمكن أن تكون كلها فلسفة بمعنى حقيقي.

الممارسة: لأن الفلسفة، كما يذكّرنا، كانت في أصلها فنًّا للعيش، وسعيًا نحو السعادة والتوازن بين العقل والجسد.

يُبرز سميث هذه الفكرة الأخيرة من خلال «الزاهد» الذي يجعل من الحياة تجربة فلسفية كاملة، كما في تقاليد اليوقا أو الزهد الرواقـي. ويورد مثالًا طريفًا من القرن السابع عشر، حين قام الطبيب الفرنسي برنييه بتشريح خروف أمام براهمة هنود، فأثار رعبهم، بسبب ممارسته. هكذا يبيّن سميث أن الفلسفة تتجاوز الأفكار لتصبح أفعالًا وتجسّدات مادية.

وفي الفصلين الأخيرين، يصف سميث الماندرين ورجل البلاط بوصفهما رمزين للعلاقة المعقدة بين الفلسفة والمؤسسة أو السوق، متجنبًا إدانتهما. فهو يعترف بأن كل مفكر أكاديمي، ولا يستثني نفسه، يعيش هذا التناقض، إذ كيف نحافظ على صدق الفكر في زمنٍ تحكمه المنح والتصنيفات والنتائج القابلة للقياس؟

في النهاية، يعيد الكتاب للفلسفة اتصالها بالحياة ويحررها من عزلة الجامعات. يدعو سميث من خلال تفكيكه لمختلف الأنماط إلى التواضع الفكري، وإلى النظر للفيلسوف بوصفه شخصًا يسعى نحو الحقيقة، ويتأمل الفلسفة بطرقٍ شتّى: بالدهشة والحكمة والمشاكسـة والزهد، أو حتى بالتواطؤ مع المؤسسات.

الدهشة الفلسفية

تأليف: جان هِرش/ ترجمة: محمد آيت حنا / الناشر: الجمل / عدد الصفحات: 493

أن نندهش، تلك هي الخصيصة المميزة للإنسان. وهذا العمل سعي لبعث تلك الدهشة.

يُعدّ كتاب «الدهشة الفلسفية» للفيلسوفة السويسرية جان هِرش من أبرز الأعمال التي تسعى إلى إعادة تعريف الفلسفة بوصفها تجربة إنسانية أصيلة. وقد اختارت الكاتبة أن تقدّم رحلة فكرية ممتدة عبر العصور، هدفها إبراز أن الفلسفة تنبع من حالة الدهشة أمام الوجود الإنساني والعالم المحيط. وترتكز هِرش في مشروعها على المقولة الشهيرة لأرسطو: «الدهشة هي أصل الفلسفة»، وتعيد صياغتها لتجعلها لحظة وعي حاد بالواقع، تتجاوز الفضول الذهني لتغدو أساسًا للتفكير الفلسفي.

ترى هِرش أن التفلسف يبدأ حين يشعر الإنسان بأن الأشياء لم تعُد مألوفة، وأن الواقع يحتاج إلى تفسير متجدّد. في هذا السياق، تضع الدهشة في قلب كل تساؤل فلسفي حول الزمن والموت والحرية والمعنى والعلاقة بالآخر. فالفلسفة عندها أبعد ما تكون عن نظام مغلق من المفاهيم، وإنما حالة يقظة روحية تدفع الفرد إلى مساءلة ذاته والعالم. لذلك تتناول الكاتبة تاريخ الفلسفة الغربية من زاوية إنسانية، فتقدّم المفكرين الكبار بوصفهم أفرادًا يعيشون قلقهم الخاص ويحاولون الإجابة عن تساؤلاتهم الوجودية.

يتميّز هذا العمل بوضوح لغته ودقّة منطقه، كما يعتمد أسلوبًا تربويًّا يجعل القارئ شريكًا في عملية التفكير. حيث تعرض هِرش أفكار سقراط وديكارت وكانت ونيتشه وغيرهم من الفلاسفة بطريقة تُظهر المسار الداخلي الذي قاد كل واحد منهم إلى مواقفه الفلسفية. فيظهر سقراط مثلًا بوصفه رمزًا للحرية الفكرية في مواجهة المجتمع، بينما يظهر ديكارت مثالًا للعقل الذي يبحث عن يقين جديد، ويُمثّل كانت نموذجًا للإنسان الذي يسعى إلى تأسيس أخلاق كونية، أما نيتشه فيجسّد وعيًا مأزومًا أمام غياب المعنى. من خلال هذه النماذج، تؤكد هِرش أن على القارئ أن ينظر إلى الفكر الفلسفي باعتباره حوارًا متواصلًا حول قضايا الإنسان الكبرى، بعيدًا عن اختزاله في نصوص متراكمة للمذاهب.

تركّز هِرش على مفهوم الحرية باعتباره جوهر التجربة الفلسفية، إذ يقوم التفكير الفلسفي على حرية التساؤل والاختيار وتحمل المسؤولية. فالتفكير فعل تحرّر من الجهل ومن الاستسلام للأفكار المسبقة، وهو في الوقت نفسه ممارسة أخلاقية، لأن الفيلسوف يواجه نتائج موقفه.

في ختام قراءتنا للكتاب، سنعيد فهم الدهشة، ونمارسها بوصفها فعلًا إنسانيًّا مستمرًّا، وينبغي استعادته في عالم تهيمن عليه السرعة والتكرار وفقدان المعنى. فالعصر الحديث، بما يحمله من ضغوط معرفية ورقمنة مفرطة وضبابيّة الزمن، جعل الإنسان أقل قدرة على التوقف أمام ما يراه، وأقل استعدادًا للتساؤل عمّا يعيشه. ومن هنا تبرز القيمة الحيوية للدهشة اليوم، إذ تذكِّرنا أن التفكير يبدأ حين ينكسر الإيقاع المألوف، وحين يجرؤ العقل على إعادة النظر فيما عُدَّ مفهومًا ونهائيًّا.

اندهش! في منظور هرش، هو شرطٌ وجودي يحررنا من اللامبالاة، ويدعونا إلى إعادة بناء علاقتنا بالمعرفة وبالذات وبالعالم، ليغدو في زمننا المعاصر ضرورة فكرية وأخلاقية تحفظ القدرة على التفكير الحر والأصالة.

أخبرني متى كانت آخر مرة اندهشت فيها؟

الأصدقاء القرّاء، نفتح أمامكم هذه المساحة للاحتفاء بالقراءات التي تركت انطباعًا جيّدًا لديكم. لذا، نريد أن نعرف: ما أفضل كتاب قرأتموه في عام 2025؟ ومن الكاتب الذي استطاع ترك بصمة في وجدانكم وعقولكم؟ وأي دار نشر ترون أنها كانت الأكثر حضورًا وإبداعًا؟

مشاركاتكم وإجاباتكم هي سبيلنا لقراءة المشهد القرائي في عالمنا العربي، وستكون أيضًا احتفالًا جماعيًّا بالقراءة... هدفنا الأول والأخير.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.