دور الصالات الرياضية في إنتاج الفلسفة 🏋️♂️

زائد: درسان تعلمتهما من الأمير الصغير 🤴

من بين قراءاتي الأخيرة، توقفت مطولًا عند كتاب «إنخيدوانا، شاعرة سومر»، وهو عمل نقدي يضم مجموعة من المقالات التي تتناول شعر هذه الكاتبة الاستثنائية بالتحليل والنقد.

تُعد إنخيدوانا أول كاتبة معروفة في التاريخ وُثّق اسمها في سجل الأدب. وما شدّني في سيرتها هو حرصها -بالرغم من أعبائها السياسية والدينية بوصفها كاهنة وأميرة- على توقيع أعمالها باسمها الحقيقي. لم تتوارَ خلف الألقاب أو السلطان لأنها ابنة سرجون الأكدي، بل أثبتت حضورها من خلال ما تُحب: الشعر.

واللافت في تجربتها الأدبية أنها أول من استخدم ضمير المتكلم، في إعلان مبكّر عن وعيها بذاتها والرغبة في توثيق التجربة الشخصية بكل ما فيها من مشاعر وارتجاجات داخلية. هذا الصوت الذاتي لم يكن كتابة فردية فقط بل أصبح صدًى لتجربة أثّرت في محيطها الثقافي وتركت أثرًا في الأعمال التي لحقتها.

ومع هذا التميّز، نجد أحد النقاد يُشبّهها (من باب الإعجاب كي لا أظلمه) بـ«شكسبير الأدب السومري». ولعل في هذا التشبيه إجحافًا سلبَ إنخيدوانا السبق؛ فالمنطقي أن يشبَّه اللاَّحق بالسابق وليس العكس.

في هذا العدد، يصطحبنا أسامة بوجبارة في رحلة يتقاطع فيها الماضي مع الحاضر، حيث نتأمل العلاقة المدهشة بين الجَسَد والفكر عبر تأثير الرياضة و«الجمّات» بالفلسفة. وأشارككم في «هامش» شيئًا مما علمني إياه طفلٌ صغير، مع باقة من التوصيات والعناوين المهمة.

إيمان العزوزي

الجِمّات التي أنجبت الفلاسفة 🏋️♂️

في ليلة ربيعية، كنت أسير مع صديق على الكورنيش، بخطوات متأنيّة دون وجهة محددة، نتحدث ونتناقش حول معاركنا الصغيرة.

وفي خضم حديثنا سألته (وهو ممن يعتز كثيرًا بانتمائه إلى قبيلة «المثقفين الحقيقيين»): ما دمنا نمشي ونتحدث عن فوائد المشي وأثره في استرسال الأفكار، هل فكرت يومًا بالإشتراك في «جِم»؟

نزع صاحبي نظارته التي طلاها شيء من الضباب، ومسحها وهو يهز رأسه نافيًا. وبعد أن أعادها إلى مكانها، أجابني بحزم قاطع: «لا». ثم أردف قائلًا: حتى تكون كأحد أولئك المواظبين على التدرّب في الأندية، يجب أن تتوفر فيك «شروط موضوعية».

كانت هذه الشروط الموضوعية عند صاحبي أن تكون «تافهًا»، وألّا تعاني من الضغط الوجودي الذي يعانيه «المثقف الحقيقي».

بدا صاحبي في تلك المحادثة أيقونة تمثل التصوّر الرومانسي للمثقف، المثقف الذي لا ينبغي له أن ينزل إلى مستوى «الناس العاديين»، وأوضح تجلٍّ لهذه «العادية»، هي المدرجات الرياضية.

أحاول في هذا المقال أن أعود إلى التاريخ، أحاول أن أتبيّن العلاقة بين الرياضة والأنشطة الفكرية المختلفة، علّ ذلك يساعدنا في فهم التنافر (الصريح أو الخفي) الموجود اليوم بينهما عند شريحة من المثقفين.

عند النظر إلى الحضارات الشرقية لن يصعب العثور على الارتباط الوثيق بين الفلسفة والممارسات الرياضية. فعندما نتتبع نشأة الفنون القتالية التقليدية، فإننا نلاحظ ارتباطها العميق بالفلسفة الشرقية وتعاليمها، نجدها في الصين محفوظة لدى رهبان المعابد، مثل معبد شاولين العظيم، الذي تختلط فيه تدريباتهم بتعاليم الفلسفة البوذية والعمل على تهذيب النفس والسلوك.

أما في اليابان، فيشيع لديهم إضافة اللاحقة اللفظية «دو» إلى أسماء العديد من الرياضات وغيرها من الفنون، كالجودو والآيكيدو والكيندو. وتشير كلمة «دو» (التي تعني الطريق) إلى الالتزام السلوكي والبعد الروحي والأخلاقي في ذلك الفن. وبشيء من التجوّز، يمكن القول إن كلمة «دو» تشبه مصطلح «الطريقة» بمعناها الصوفي.

الأمر نفسه نجده في السِّيلات، الفن القتالي الشائع في إندونيسيا وماليزيا، الذي أخذ أسلوبه يصطبغ بالثقافة الإسلامية بعد دخول الإسلام إلى تلك المناطق؛ إذ يُسبغ الوضوء وتُقام الصلاة قبل جلسات التدريب، وتُستهلّ الحصة بتلاوة الفاتحة.

فواضحٌ تماهي الفلسفة الشرقية وتعاليمها مع الممارسات الرياضية، وكأنهما وجها العملة، واحدة للجسد والأخرى للروح. ولكننا حينما ننتقل إلى الشطر الغربي من العالم، نجد الفلسفة اليونانية تبدو للوهلة الأولى أبعد من نظيرتها الشرقية في ارتباطها بالممارسات الرياضية، ويتشكّل لدينا تصورٌ كما لو كان الفلاسفة اليونان عقولًا مجرّدة.

إلا أننا عند التنقيب التاريخي سنكتشف أن هذه الصورة غير دقيقة، ولعلّ الذي عزّز حضورها هو «أكدمة» إرث الفلسفة اليونانية. فالطرح الأكاديمي يسدل طابع التخصّصية الصارم على موضوعه، فيبني جدرانًا تَحُول بين موضوع التخصص وكل شيء حوله؛ فيتحوّل أفلاطون إلى «المُثل»، وأرسطو إلى «المقولات»، وديموقريطس إلى فكرة الذرة والجزء الذي لا يتجزّأ... فتتولّد لدينا فلسفةٌ متعالية (بالمعنى السلبي للكلمة)، تعيش متأنّفةً في برجها العاجيّ، وتتخلّق في مخيلتنا صورةٌ عن الفيلسوف بأنه ذلك الرجل الأشيب الذي يبحلق نحو السماء ويتحدّث عن مفاهيم مجرّدة غامضة، تاركًا الواقع والحياة اليومية وراء ظهره وعلى هامش اهتماماته. ولكننا، إذا ما قرأنا السياق التاريخي ودرسنا البيئة الاجتماعية التي شهدت مخاض هذا الإرث الفلسفي، سنجد أننا أمام واقع مختلف عن هذا التصوّر السطحي.

ومن هنا، يحسن بي التنويه أن عنوان المقالة لا يتلاعب بالكلمات ولم يُكتب على سبيل الإثارة والتشويق، لأن المقالة تفترض، ببساطة، أن الفلسفة اليونانية لم تولد في الأبراج العاجيّة بل في «الجِمّات».

في أصل الـ«جِم» (GYM) والأكاديمية

كلمة «جِم» (GYM) في أصلها اختصار لكلمة «جِمينزيوم» (Gymnasium) اليونانية، التي تعني مكان ممارسة الرياضة تعرّيًا. وتلك عادة يونانية أن يمارس الناس الرياضةَ عراةً. ويمكن ملاحظة هذا الأمر في العديد من الآثار واللُّقى التي تعود إلى تلك الحقبة. ولا يوجد تفسير مؤكّدٌ لهذه العادة على ما فيها من غرابة!

وكان الجِمينزيوم عبارة عن ساحة شبيهة بالمنتزه، يحتوي على مسارات مظلّلة، وساحات مفتوحة لممارسة المصارعة، ومجموعة متنوّعة من المعالم الدينية.

ومن الواضح أنّ الجِمينزيوم كان يلعب دورًا محوريًّا في الحياة الاجتماعية لليونانيين القدماء. فلم يكن مجرد مكان لأداء التمارين الرياضية، بل كان ملتقًى اجتماعيًّا وثقافيًّا تُتداول فيه النقاشات ووجهات النظر.

فلا عجب أن السفسطائيين¹ كانوا روّادًا دائمين للجِمينزيوم، وكان سقراط بدوره -وفقًا للمؤرّخ اليوناني زينوفون- ممن يذهبون إلى هناك بانتظام، لأنه المكان الذي فيه مظنّة وجود الشباب حيث يتشكّل وعيهم.

وأما الأكاديمية الأفلاطونية، فالمخطئ من يظن أنها كانت أكاديمية بالمعنى الحديث لهذه العبارة. في الواقع، لم تكن هذه الأكاديمية شيئًا آخر غير كونها «جِمينزيوم»، يتداخل فيها التعليم الفلسفي بالتربية الرياضية في بيئة واحدة.

هل كان حقًّا الفلاسفة اليونان ذوي بنية رياضية؟

في القرن التاسع عشر، برزت ظاهرةٌ بين النحاتين الأوربيين، وهي نحت تماثيل تصويرية للفلاسفة اليونان، كأفلاطون وسقراط وغيرهم. واللافت في تلك التماثيل هو إبرازها للقوام الجسدي لأولئك الفلاسفة؛ يظهرون وكأنهم ذوو بنية رياضية.

وقد يعزو البعض ذلك إلى رغبة الفنانين في إظهار الفيلسوف بأكمل حالاته. إلا أننا عندما نتتبع سِيَر الفلاسفة اليونان، والبيئة الاجتماعية التي تمخّضت فيها الفلسفة اليونانية، فيجوز لنا أن نستنتج بأن هذا التصوّر لقوامهم الجسدي ليس بعيدًا عن الحقيقة.

فالرياضة كانت أساسيّة في ثقافة التعليم الأثيني، إذ كانت اليونان إمبراطورية تخوض الحروب المتوالية، وكان لزامًا عليها إعداد الشباب بدنيًّا للانخراط في الأعمال الحربية.

يقول المؤرّخ الأمريكي وِل ديورانت في «قصة الحضارة»: «وكانت الألعاب الرياضية تُعلّم أكثر ما تُعلّم في مدارس الألعاب، ولم يكُن الأثيني يعدُّ متعلمًا إذا لم يتقن المصارعة والسباحة واستعمال القوس والمقلاع.» وعلاوة على ذلك فإن الثقافة اليونانية نفسها تجد أن القوة والجمال الجسديّين من أهم متطلبات كمال الفضيلة، أو ما يُعرف بالـ«أريتي».

وبخلاف الصورة النمطية، لم يكُن الفلاسفة متعالين عن واقعهم الاجتماعي، وهي صورة تكذّبها القراءة التاريخية الفاحصة. وفيما يرتبط بسياق موضوع المقالة فهناك العديد من الأمثلة تكشف العلاقة الوثيقة التي جمعت الفلاسفة بالأنشطة الرياضية المختلفة. ابتداءً من أفلاطون (واسمه الحقيقي أرسطوكليس) الذي احترف المصارعة في شبابه، للحد الذي مكّنه من المشاركة في دورة الألعاب البرزخية، ثاني أهم فعالية رياضية بعد دورة الألعاب الأولمبية. وربما أن خبرة أفلاطون بالمصارعة شابًّا قد انعكست على فسلفته في كهولته، حيث يلعب الصراع فيها دورًا محوريًّا، ونجده جليًّا في تقنيتيّ الجدل الصاعد والجدل النازل التي طوّرها.

بل حتى تسميته بـ «أفلاطون»، الذي يعني العريض، لم تكُن بسبب عرض جبينه كما هو شائع، بل هو لقبٌ أطلقه عليه مدربه في المصارعة أريستون، بسبب عرض صدره ومنكبيه، الأمر الذي يتواءم مع كونه مصارعًا.

قد يبدو البحث في أصل تسمية «أفلاطون» تفصيلًا هامشيًّا، لكن النزاع في تفسيره ما بين عريض الجبين أو عريض الصدر والكتفين يكشِف لنا النزعة التي تصرُّ على ربط كل ما يخص الفلاسفة بمفاهيم العقل والمنطق والتفكير، حتى صفاتهم الجسدية!

وإذا كان أفلاطون مصارعًا، فإن المؤرّخ اليوناني ديوجينيس لايرتيوس يحدّثنا أن الفيلسوف وعالم الرياضيات الأشهر حينها، فيثاغورس (الذي درسنا قوانينه في المثلثات بالمدرسة)، كان ملاكمًا أولمبيًّا، وحاز باقتدارٍ على التاج الأولمبي في الملاكمة.

وأمّا أرسطو تلميذ أفلاطون، أول من كتب في المنطق، وأوّل من رتب البحث الفلسفي ووضعه في تبويباته المعروفة، فعندما أراد تأسيس مدرسة يعلّم فيها مذهبه الفلسفي، اختار صالةً رياضية مشهورةً آنذاك «الليسيوم» (The Lyceum). وليست مدرسته عبارة عن قاعات أو فصول ذات مقاعد، بل كان يعقد دروسه مع تلاميذه وهم يؤدون ممارسة رياضية ألا وهي المشي في الممرّات المسقوفة لتلك المدرسة. لذا عُرف مذهبه الفلسفي، وإلى اليوم، باسم المدرسة المشّائية.

هناك من يعلّل سلوك أرسطو في تدريسه الفلسفة مشيًا أنه يرى أن التعلّم لا يحدث إلا عند الحركة والتفاعل مع المحيط، وربما هي عادة ورثها من أستاذه أفلاطون، الذي عاب عليه بعضهم بأنه كثير التنقل والحركة أثناء مجادلاته الفلسفية.

ولنتخيل فقط كيف سيُندب حظُّ العلم وحرمته لو قرّر أستاذٌ جامعي أن يعقد محاضراته في «الممشى»!

ونستشهد أخيرًا بالمدرسة الكلبية²، وهي مدرسة اختُلف في سبب نسبتها إلى الكلب، فقال بعضهم إن ذلك لأنهم اتخذوا سلوكًا عدوانيًّا تجاه الفساد في المجتمع، وأخذوا على عاتقهم «النباح» في وجهه. إلا أن لبعض المؤرّخين، مثل ديورنت، رأيًا مختلفًا، فيقولون إن المدرسة الكلبية تُنسب إلى ساحة كانوا يجتمعون فيها لتدريس فلسفتهم، وكانت مقصدًا للمنبوذين وأصحاب الطبقة الدنيا من المجتمع، تسمى بـ «ساحة كلب البحر».

نعم، كانت بدورها ساحةً رياضية.

عودًا على ذي بدء:

لا مانع لديّ لو خصّصت الجمات -اقتداءً بأسلافها- حصصًا للتدريب العقلي، إلى جانب حصص التدريب على السباحة والكروسفت. لكن ما يشغلني أكثر هو أهمية تسليط الضوء على النظرة النمطية المشوّهة للفلسفة -اليونانية تحديدًا- وكيف أنّها قد شكّلت ما يشبه النظرة المضمرة بين متعاطي هذا الإرث، تدفعهم إلى الانفصال عن الحياة اليومية وهمومها تأنّفًا عن التافه والهامشي، وتتعامل مع الواقع الاجتماعي بنوعٍ من الفوقية.

ويجب علينا أن ندرك بأن الفلسفة مهما بدت متسامية، تظل في جوهرها انعكاسًا لبيئتها الاجتماعية وثقافتها المحلية، وأنّ أيّ تفكير لا ينبثق من بيئته الاجتماعية، لن يكون في النهاية إلا ترفًا.

السفسطائية حركة فكرية ظهرت في اليونان القديمة قبل سقراط، ولم تكن ذات اتجاه فكري محدّد، ولكنها اهتمّت بصناعة فن الإقناع لا صناعة الدليل والبرهان. ولذلك اهتم السفسطائيون بفنون الخطابة واللغة والبلاغة والجدل. اتّخذ اسم «سفسطائي» فيما بعد حمولةً سلبية تدل على التفنّن في المغالطات لإفحام الخصم.

هي فلسفة تعتنق أفكارًا متمرّدة على الأعراف الاجتماعية السائدة آنذاك، وتجد أننا لن نحصل على السعادة عبر حياة الترف، بل عبر القدرة على التخلّي والاستغناء. ومن أبرز سماتهم اتّخاذهم السخرية وسيلةً للتمرّد

درسان تعلمتهما من الأمير الصغير 🤴

زارني مؤخّرًا في مكتبتي قريبٌ لا يهوى القراءة، وفي أثناء تجواله بين رفوف الفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها من الكتب الفكرية، طلب مني توصية لبدء رحلته مع الكتب. اتجهت إلى أحد الرفوف المخفية وسحبت نسختي من «الأمير الصغير» وأعطيتها إياه. رمقني بدهشة وقال مستنكرًا: «كتاب أطفال؟» فأجبته بعفوية: «بل كُتب من أجلك تمامًا.» هزّ كتفيه باستخفاف وتناوله بصمت.

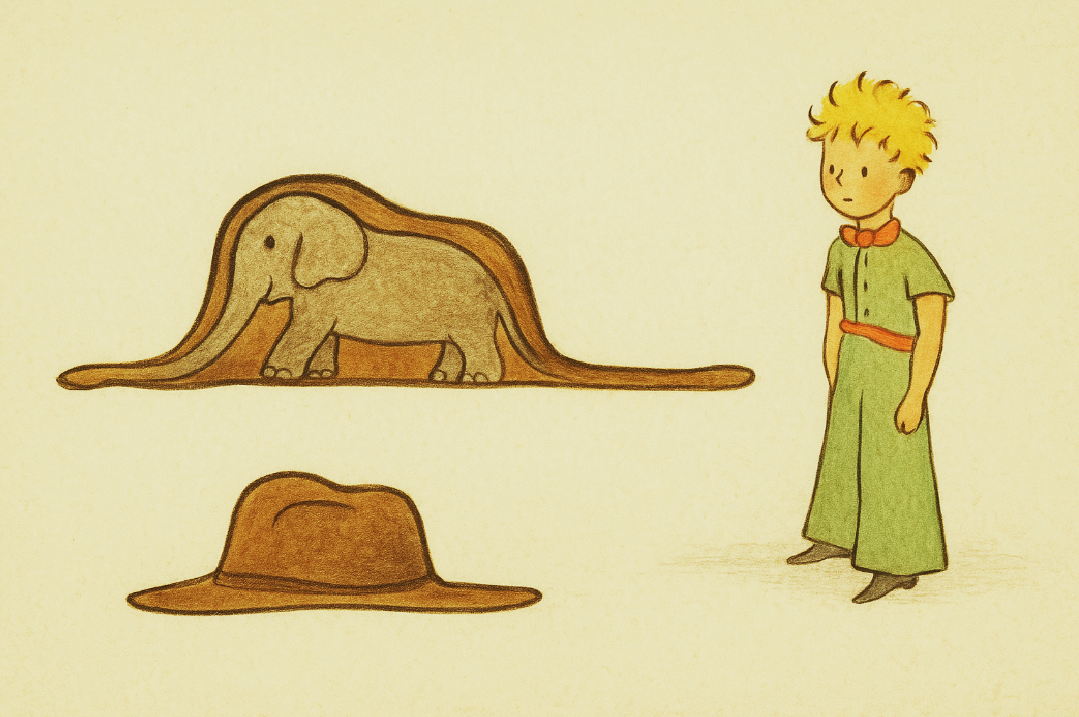

بعد فترة، أعاده إليّ، تعلو وجهه ابتسامة دافئة، وقال: «سانت إكزوبيري لم يكن يخاطب الأطفال.» أبهجني تعليقه. فعلى الرغم من قراءاته البكر، نجح في لمس عمق الرسالة التي تتوارى خلف قصة الطفل الصغير. لقد رأى الفيل في جوف الأفعى، في حين لم يرَ معظم الناس في رسمة سانت أكزوبيري سوى قبعة، قبعة لا تخيف أحدًا. الكتب، مثل اللوحات ، لقراءتها، نحتاج أحيانًا إلى نقاط تلاشٍ أو نقاط فرارٍ كي نرى ما لا يُقال، ونشعر بما يتوارى خلف اللغة، التي وصفها سانت اكزوبيري بأنها: «مصدر لسوء الفهم».

يعد «الأمير الصغير» أحد أكثر الكتب انتشارًا وتأثيرًا في العالم، إذ يحتل المرتبة الثانية من جهة عدد الترجمات والتوزيع بعد القرآن والإنجيل. وهذا النجاح ليس محض مصادفة، بل هو نتاج رسالته الإنسانية العميقة التي صادفت حربين عالميتين، فاخترقت الحواجز اللغويّة والثقافيّة، لتلامس القلوب في كل مكان.

في 100 صفحة فقط، ينسج الكاتب الفرنسي سانت إكزوبيري في منفاه بالولايات المتحدة الأمريكيّة، حكاية تختزل الفلسفة والبراءة الأولى، الحنين والحاضر، والبحث عن معنى في عالم عنيف لاهث وراء الماديّات. الكتاب قطعًا ليس مجرد قصة أطفال، بل مرآة يعيد كل قارئ من خلالها اكتشاف ذاته.

صدر الكتاب عام 1943، قبل عام واحد من اختفاء الكاتب الغامض فوق البحر الأبيض المتوسط، في تماهٍ مرعب مع اختفاء الأمير الصغير في نهاية القصة. ومنذ ذلك الحين، تحوّل «الأمير الصغير» إلى ظاهرة ثقافية تتجاوز كونه كتابًا كلاسيكيًّا. فقد تجسّد في أعمال فنيّة لا تُحصى، من روايات مصوّرة وأفلام سينمائيّة، إلى ألعاب فيديو ومعارض تفاعلية. وهو بهذا لم يعُد مجرد نص مكتوب، بل صار ثقافة خاصة قائمة بذاتها، ورمزًا حداثيًّا يبحث عن «البريء» في القلب المعقّد.

يذكرني بالطفل الذي كنته

لا يستحضر سانت أكزوبيري في «الأمير الصغير» الطفولة بوصفها مرحلة عمرية وحسب، بل بوصفها وجودًا. الطفولة هنا ليست نقيض النضج، بل نقيض التشوه الذي أصاب الإنسان حين فقد دهشته الأصيلة. الفضول ليس مَيلًا معرفيًّا فقط بل شرطًا أنطولوجيًّا؛ أن تكون، يعني أن تتساءل. فالسؤال في هذا العمل ليس سلوكًا أو ضرورة سرديّة بل هويّة، والدهشة لا تقتصر على عتبة المعرفة بل هي جوهرها.

وترافق الطفولة قيمة التخيل، التي يحرص الكاتب على استعادتها في روح القارئ. فالأطفال لا يقبلون بالواقع كما هو، بل ينسجون عوالم موازية قادرة على الصمود. نرى هذا جليًّا عندما يطلب الأمير الصغير من الطيار رسم خروف، ثم يرفض كل الرسوم المبدئية حتى يقدم له الطيار صندوقًا، فيرضى الأمير لأنه حصل على مساحة يُطلق من خلالها العنان لمخيلته، تلك المخيلة التي يغتالها الكبار حين يبتعدون عن أنفسهم أو يخشون أن يكونوا أنفسهم.

نستشف من هذه القِيَم، من جماليتها وحساسيتها البالغة، شيئًا من الحزن الغامض؛ الطفل غالبًا ما يكون سريع التأثر، يجرحه إهمال عابر أو تخلٍّ سريع، بينما يسعده منظر غروب الشمس، أو وردة تؤنسه، يضع سانت إكزوبيري لوجود الفرد هذا التدرج في المراحل على غِرار ما فعل سورين كيركغارد، فتصبح المرحلة الجمالية سابقة وواجبة على المرحلة الأخلاقيّة.

يعلي سانت إكزوبيري قِيَم الطفولة على قيم البالغين التي يراها في المجمل قيمًا مزيفة، ينتقد «الأمير الصغير» عالم الكبار، وكل كوكب زاره يجسد انحرافات الإنسان الراشد وشططه؛ الملك المهووس بالسلطة، المغرور الساعي إلى المظاهر، رجل الأعمال الغارق في السعي نحو الامتلاك، الجغرافي الذي لا يقدّر الأشياء الحية لأنها زائلة، والسكير الهارب من الحياة… وحده مُشعل المصباح الذي رأى الأمير في عمله معنى، يستثنيه من الانتقاد.

كن صديقي

من فضلك، دجّني

لا يغدو «التدجين» في «الأمير الصغير» مجرد استعارة بسيطة، بل هو جوهر التجربة الإنسانيّة في أصفى حالاتها، حركة بطيئة ومنتظمة نحو الآخر، نسجٌ دقيق من الانتباه، الذاكرة والاعتراف، الارتباط الحي بالآخر. حين يؤكد «الثعلب» للأمير أنه إذا أراد صديقًا فعليه تدجينه، لا يدعو الأمير إلى التملك أو السيطرة، بل إلى الإنصات والالتزام، إلى فعل يجعل الحضور مشبعًا بالفرادة والدفء.

هكذا يدرك «الأمير الصغير» أنه من خلال التدجين، انتشل وردته من جموع الورود، لتصبح في نظره فريدة في العالم. هذا الإدراك لا يتم بالبصر؛ لا نفهم الأشياء إلا إذا أحببناها ومنحناها وقتنا ومشاعرنا. لهذا طلب «الثعلب» من الأمير أن يأتي كل يوم، أن يقترب شيئًا فشيئًا، حتى يتكوّن الرابط الذي يجعل وجود الآخر ضروريًّا.

لا يخلو التدجين من الألم، فالارتباط يحمل في طياته دائمًا خطر الفقد. ومع ذلك، فهذا الألم يُعد مصدرًا للجمال. حين رحل الأمير بكى «الثعلب»، ولكن حين رأى لون حقول القمح سيتذكر لون شَعر الأمير وتفاصيله، وهذا كفيل بأن يشعره بالبهجة، وهذا أيضًا ما طلبه الأمير من الطيار، أن يتأمل النجوم ليذكره. تصبح الذكرى شكلًا من أشكال الحضور كما أكّد يومًا جبران خليل جبران.

كثيرًا ما تواجهني نظرات الاستغراب حين أنصح أحدهم بقراءة «الأمير الصغير»، كما حدث مع قريبي. فالغالبية ترى أن القارئ الناضج والجاد قد تجاوز هذا النوع من الكتب، متجهًا نحو مراجع أكثر تعقيدًا وتفصيلًا. وهذا بالضبط ما يحزّ في نفسي: أننا أصبحنا نبحث عن المعنى في المتاهة، ونحسب أن الحكمة تُولد من الكتب السميكة والنظريات المعقدة.

لكن لو تأملنا قليلًا، لأدركنا أن الجدّية المفرطة قد تُعمينا عن أبسط الحقائق، أبسط الأسئلة. وأنّ درسًا واحدًا قد يأتي متخفيًا في سؤال عفوي من طفل صغير، مثل السؤال الذي صادفته مؤخرًا من ابنة أخي في جلسة عائلية «عمتي، أين تذهب الأشياء حين نغلق أعيننا؟»، سؤال لا أملك له إجابة، لكنه يشرع خيالنا وتفكيرنا على كل الأجوبة الممكنة، يخرجنا من ضيق ما حصرنا فيه أنفسنا، يحررنا.

الأفعال وحدها تحدد ما أردناه

ها نحن نبلغ منتصف السنة، نلتفت لما كنّا عليه، نتفحّص ماذا أنجزنا، وأين تعثرنا. وفي زحمة الجموع، نتساءل عن موقعنا، عن مقارناتنا المستمرة، عن فرحنا وخيباتنا. كلٌّ يسير في دربه، وكل درب يصنع إجابة مختلفة عن سؤال المكانة.

هذه المكانة ليست ثابتة، بل تتحرك معنا، تتلوّن بأحلامنا، وتُسائلنا بلا هوادة: من أنا؟ وماذا أريد أن أكون؟ فنبدّل وظائفنا، ونبدّل القناعات، ونصادف وجوهًا جديدة تسائلنا هي أيضًا. مع كل لقاء، يشتدّ ذلك إلحاحًا، ويُعاد طرح السؤال من زاوية مختلفة.

نبحث عن توصيف يمنحنا الاعتراف، كما لو أن الاعتراف يهبنا شرعية الوجود. يصف إلياس كانتي هذا التوتر المزمن بقلق الافتراس: «إنه التماس المتردد مع الفريسة. من أنت؟ هل يمكنني التهامك؟ الحيوان، الباحث أبداً عن الطعام، يلمس ويشمّ كل ما يجده.» ونحن كذلك، نحدّق في الآخر متسائلين: هل يُشكل خطرًا؟ هل يُهدد سلامنا؟ هل يُقوّض سيطرتنا؟ ألسنا نحكم على الناس بدافع الحماية؟ أليس التصنيف غريزة؟

لكنني أريد أن أُصدّق، كما أريد أن تُصدقوا، أن المسألة ليست فيما نحن عليه الآن، بل في ما نصبح عليه عبر أفعالنا. كما قالت «إنييس» في مسرحية جون بول سارتر «جلسة سرية»: «الأفعال وحدها تحدد ما أردناه…ليس لك إلا حياتك.» حين نعي هذه الحقيقة، تنكسر القوالب، وتُخلق المعاني، ونكتشف أن الهوية تُصاغ بالفعل لا بالإدعاء.

فلنبتعد عن الجواب السريع لسؤال «من أنا»، ولننصت لما يهمس به العالم في داخلنا. لنكتب، لنواجه، لنحب، ولنكن صادقين مع أنفسنا. هكذا نُعيد صياغة وجودنا، يومًا بعد يوم، نُعطيه ملامحه الخاصة، بلا تقليد، وبكثير من الأصالة.

خزامى اليامي

Finding Calm in the Storm

صدر حديثًا عن منشورات غاف الإماراتية، كتاب (Finding Calm in the Storm) باللغة الإنجليزية، بقلم كل من (Sharon James) و(Annette Poyser). يمثل هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة المتخصصة في صحة المرأة، إذ يتناول موضوع انقطاع الطمث من زاوية إنسانية تأملية عميقة، متجاوزًا بذلك الخطابات الطبية الجافة والصور النمطية.

سواء كانت هذه المرحلة تلوح في الأفق، أو أضحى التحول واقعًا معاشًا، أو حتى بدافع السعي لفهم أعمق لما تنطوي عليه من أبعاد نفسية وجسدية واجتماعية، فإن هذا العمل يضيء الطريق بمعلومات دقيقة وموثوقة. يقدم الكتاب فهمًا رصينًا للعمليات البيولوجية، ومعرفة حقيقية بالتغيرات الهرمونية، ونبرة من الأمل الهادئ الذي يبدّد المخاوف ويشجع على التقبل.

تجتمع في صفحات الكتاب خبرةُ مدرِّبة متمرّسة في صحة المرأة، تُعنى بتقديم النصائح العملية والمنهجيات الفعالة للتعامل مع تحديات انقطاع الطمث. وتُثرى هذه الخبرة برؤًى نابعةٍ من تجارب واقعية لنساء مررن بهذه المرحلة، مما يضفي على المحتوى طابعًا إنسانيًّا وعمليًّا. ويقدم الكتاب نصائح قابلة للتطبيق اليومي، تمكّن القارئة من إحداث تغييرات إيجابية في نمط حياتها وصحتها العامة.

تصلح صفحاته لأن تكون دفترًا شخصيًّا، تُسجَّل فيه ما يختمر من تساؤلات وملاحظات، مما يعزز التفاعل الذاتي مع المحتوى ويجعل تجربة القراءة أكثر عمقًا وفائدة.

حنين إلى الدائرة المغلقة

تأليف: بدر الرفاعي / الناشر: دار الكرمة / عدد الصفحات: 216

عمومًا، أنا لم أختَر شيئًا في حياتي، والمرات القليلة التي اخترت فيها، اكتشفت بعدها أنني لست من أختار، بل الأيديولوجيا. الأيديولوجيا تختم كل شيء في حياتك بخاتمها، وتقود سلوكك، بل وتصبغ ذاقتك بصبغتها. وأبرز تجليات الأيديولوجيا أنها تحتويك وتصبح هويتك الأصيلة التي لا جدال فيها.

سيرة حافلة للكاتب والمترجم بدر الرفاعي زاخرة بتفاصيل وذاكرة عاصرت حِقَبًا زمنية مهمة في مصر والعالم، بمجالات الشعر والرواية والفن والعمل الثقافي عمومًا.

يُعدُّ الرفاعي شخصية جريئة تتسم بالصراحة في حديثه وكتاباته، ويلمس القارئ من خلال اعترافه وجهات نظر مختلفة. وهذا ما جعله يكسب استحسان القرّاء وإن خالفه بعضهم في أفكاره وآرائه. كتب الرفاعي سيرته بلغة تلامس الحياة اليومية، بعيدة عن التعقيد والتنميق، وكأن قارئه شريكه في الحوار. يتنقل بين أحداث عالمية ومحلية، بين حروب وأفكار وفنون، مستعرضًا زمنه كما عاشه، بعيدًا عن جمود دروس كتب التاريخ. ومن خلال استحضار أسماء الذين غابوا، وبقوا أحياء في ذاكرته، يرسم صورة مدهشة لمجتمع يتغير، ولكن أثره لا يزال حيًّا.

وُلد بدر الرفاعي عام النكبة 1948، في زمنٍ مثقلٍ بالهزائم والانكسارات، لكنه اختار منذ البداية أن يعيش على هامش السائد، متمرّدًا حينًا ويهزمه الحنين لدفء الحياة كما ألفها. ترعرع في كنف والده اليساري، الذي عاش حياتها بين عمله السري وملاحقات الشرطة المستمرة، التي انتهت بالقبض عليه والابتعاد عن عائلته مرغمًا. لم يتعرف بدر إلى والده حقًّا إلا حين بلغ الإعدادية، وهو لقاء مؤجل زرع بذرة الوعي والارتباك معًا.

شهد الرفاعي ثورة 1952 بعين الشاب الذي لم يتعافَ بعد من غياب الأب، ولا من صخب الأيديولوجيات، فاختار أن يسير على خطى والده، وهذه المرة ليس بقوة الأيدي، بل بالكلمات المتشكّكة والخطى المتردّدة التي عرفها بفعل تأثير والده والآخرين. اعترف بدر، بصراحة لا تخلو من جرأة، أنه ضعيف، يكره المسؤولية، ويشك في كل شيء… حتى في نفسه. ومثل هذه الاعترافات، التي قد يهابها كُتاب السيرة، كانت مفتاحًا لقلوب القراء الذين رأوا في صراحته درسًا يُحتذى به لفهم أعمق لتجاربنا الذاتيّة.

بخفة تروي فضول القارئ، يروي كيف بالغ الناس في تصوير اليساريين، كما مارس نقدًا ذاتيًّا ساخرًا حين وصف نفسه بـ«الكسول»، الذي لا يقرأ كثيرًا، ولا يتذكر إن أنهى كتابًا من قبل. لكنه بالرغم من هذا الوصف، كان شاهدًا حاضرًا في تفاصيل عصره: من تغيرات مصر السياسية، إلى الفن الذي صاغ ذائقة جيله، إلى حروب غيرت وجه العالم.

سيرة الرفاعي إلى جانب كونها سردًا ذاتيًّا، فهي وثيقة اجتماعية وثقافية غنية، كُتبت بروح من عاش ليكتب، لا من كتب ليعيش.

حقيبة السفر التي امتلأت كتبًا

تأليف: سامي بن مشوّح / الناشر: دار أثر / عدد الصفحات: 509

كتاب للطبيب والقارئ سامي بن مشوّح يتناول تجربته مع القراءة في أثناء السفر. والمشوّح ينتمي إلى صنفٍ من القراء الذين إذا قرروا السفر، سبقتهم كتبهم إلى الحقائب، فتزور معهم ما يزورنه، وغالبًا تكون هي دليلهم في المدن والتجوال.

في كتابه الممتد إلى 509 صفحات، يصوغ الطبيب والقارئ سامي بن مشوّح تجربة شخصية آسرة تمتزج فيها القراءة بالسفر، ويحوّل لحظاته المتناثرة على مدى أربع سنوات إلى سردية أدبية شديدة الخصوصيّة. يضم الكتاب تأملات قارئ متجوّل، وتصورات وضعتها رحلات حية بين المدن والنصوص، بين الذاكرة والمخيال.

في كل صفحة، نلمح ارتباطًا حميميًّا بين المكان والرواية؛ حيث يسافر الكاتب إلى مدن ألهمت كتّابًا عالميين، ويتوقف عند أعمالهم ليفكك أثرها في وجدانه. في روما، في باريس، في إسطنبول... كل مدينة ليست فقط وجهة، بل مرآة أدبية تعكس رؤيته للقراءة بوصفها حدثٌ يتفاعل مع باقي فروع المعرفة. كما يقدم الكتاب في فصوله دليلًا مبسّطًا يرشد القرّاء في الاختيار أو بداية القراءة، ويزودهم بنصائح قيّمة حول الترجمات وغيرها، مما يعينهم على المضي قُدمًا في رحلتهم القرائية.

يكتب ابن مشوّح بأسلوب بسيط ومترف بالصدق، يجعلنا نشعر كأننا نتحرك معه بين أرفف مكتبة ذات نوافذ تطل على العالم. في سرده، يطل الحب والتأمل، ويتجلى الحنين في قصص القرّاء الذين يبحثون عن أنفسهم بين السطور. إنّه قارئ لا يكتفي بقراءة الكتب، بل يعايشها، يلمسها، يحتفظ بها قريبة كأنها من أصدقائه القُدامى.

يعيد إلينا هذا العمل الفريد شعورًا غائبًا: أن الكتب مثلنا تمامًا، تنتظر من يفتحها، من يصغي إليها، من يمنحها لحظة حياة. ومع كل رحلة، ومع كل قراءة، يدرك القارئ أن الحياة تمضي سريعًا مثل كتاب اشتريته يومًا، ولم تفتحه بعد.

وإن كنت ممن لم يقرأ «الخيميائي» بعد، نصيحة اكتفِ بما ذكره المشوح عنه.

شرطة الذاكرة

تأليف: يوكو أوغاوا / ترجمة: محمد آيت حنّا / الناشر: دار آداب / عدد الصفحات: 376

حين استيقظت صباح اليوم التالي، كان قد حدث اختفاء جديد

تستحضر افتتاحية الرواية أصداء أعمال ديستوبية خالدة، مثل «انقطاعات الموت» لساراماغو، إذ يتوقف الموت فجأة، وتبدأ الأسئلة الوجودية في التسلل إلى الحياة اليومية. كما تذكرنا بأشهر أعماله العمى، حين يتحول الوباء إلى مرآة تكشف هشاشة الأخلاق البشرية. في رواية أوغاوا، تتجسّد الخيالات من واقعنا، وتنبثق من تناقضاته المخيفة، لتنسج عالمًا يبدو بعيدًا، لكنه مألوف بنحوٍ مرعب.

اللعبة التي تتقنها أوغاوا ببراعة هي النسيان والذاكرة، وهما جوهر الإنسان ولبّ وجوده. القارئ يلحظ تشابهًا واضحًا مع «1984» لأورويل: المراقبة، الخوف، الطاعة العمياء، والشخصيات المريبة التي تتقاطع مع الرمزية القاتمة في عمله. وإن كانت حبكة أوغاوا أبسط، لكنها لا تقل تأثيرًا.

الرواية تتقاطع أيضًا مع أعمال مثل «النباتية» لهان كانغ و«التحول» لكافكا، حيث الجسد يصبح ساحة للصراع، والهوية تتفكك أمام سلطة المجتمع أو العبث الوجودي. في كل هذه الأعمال هناك عزلة واختفاء وموت يقترب منا بصمت، وكأنه يفرض علينا تقبّله بطواعية.

لفتني تعليق لقارئة عبّرت فيه عن الأثر العاطفي العميق الذي تركته الرواية في نفسها، وقد وجدتني أوافقها في كثير من الجوانب. كتبت:

«هذا السرد أسرني تمامًا، لقد أحببته. الأجواء مختلفة عن كل ما قرأت سابقًا، طاردني النص، وترك أثرًا لا يُمحى. إنها حكاية شاعرية عن قوة الذاكرة، وعن ارتباطنا العاطفي بالأشياء، وعن الفقدان… بكل بساطة رائعة.»

هذا الانطباع يختزل ما يمكن وصفه بتجربة حسّية فريدة، حيث لا تكتفي الرواية بتقديم سرد ديستوبي، بل تُحفّز القارئ على التأمل في ما يفقده بصمت ودون اكتراث: الذاكرة والأشياء والوجود ذاته. الأثر لا يكمن في الحبكة وحدها، بل في الإحساس بأن ما يُروى ليس بعيدًا عن واقعنا، وكأننا نعيش أطيافه دون أن ندري.

ومع ما في الرواية من رتابة قد تصاحب القراءة، فإنها شاعرية ورقيقة، وتمنح القارئ شعورًا بإمكانية حدوثها فعلًا. قد يعدّها بعض المتعصبين لأدب الديستوبيا عملًا عاديًّا، خاصة عند مقارنتها بـ«1984» أو «فهرنهايت 451»، لكن أوغاوا نجحت بفضل كتابتها أن تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية عام 2020، كما حصدت جوائز أدبية مرموقة في اليابان منذ صدورها عام 1994.

الترجمة التي أنجزها محمد آيت حنّا تضيف إلى الرواية بعدًا لغويًّا خاصًّا، إذ يختار مفرداته بعناية. وهكذا تحافظ الرواية على أصالتها اليابانية. وأنا أَعُد اختيارات آيت حنا بمثابة توصيات، لذلك اقتنيتها بثقة، دون تردد.

الرواية مرعبة في هدوئها، وتغوص في تفاصيل عالم منسي يعيش في عزلة، حيث الصراع مع البقاء والاختفاء يفرضان على الإنسان تقبل الزوال بصمت. وقد ذكّرتني بمقولة عبدالرحمن منيف في شرق المتوسط:

«الذاكرة لعنة الإنسان المشتهاة، ولعبته الخطرة. إذ بمقدار ما تتيح له سفرًا دائمًا نحو الحرية، فإنها تصبح سجنه.»

خزامى اليامي.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.