لاسلو كراسناهوركاي، الرقص على الخراب 👯

زائد: هل يمكن الفصل بين العمل ومؤلفه؟ 🧐

أفكر كثيرًا في معنى النقد، في تلك المسافة الدقيقة بين الفهم والحكم، بين أن نقرأ نصًّا بعينٍ مفتوحة على احتمالاته، أو أن نحاكمه من ضيق ذائقتنا. يبدو أننا، في الغالب، لا نمارس النقد بقدر ما نمارس ردّ الفعل. حين لا يوافق العمل مزاجنا أو تصورنا للإبداع، نسارع إلى نفيه من ساحة الأدب، أو إلى النيل من صاحبه باسم «النقد الفني».

لكن كيف ننتقد دون أن نسقط في الشخصنة؟ دون أن يتحول رأينا إلى مرآة لميولنا أو لأمزجتنا؟ لعل المشكلة تكمن في أننا لا نزال نخلط بين الذوق والمعرفة، بين الانفعال والتحليل. نقرأ الأدب كما نقرأ أنفسنا، وليس كما نقرأ العالم من خلاله.

أتذكر مثلًا رواية «الحارس في حقل الشوفان» التي لم أستطِع يومًا أن أحبها، لأني لم أستسغ فكرة هيجان مراهق متمرد على كل شيء، ولم أتعاطف مع نبرتها الساخرة أو قلقها الوجودي. ومع ذلك، لا يمكنني أن أنكر عظمة الرواية كتابةً وبناءً ولغةً. هنا تحديدًا يتجلّى جوهر النقد؛ أن أستطيع الفصل بين ما لا أُحب وما هو عظيم، بين ذائقتي المحدودة وبين القيمة التي نجح النص عبرها من تجاوز ذوقي.

النقد، كما أفهمه، ليس إطلاق الأحكام بل فهمها أولًا، وليس قول «هذا جميل» أو «هذا رديء»، أو الاحتكام إلى المدارس النقدية التي نجد فيها غالبًا ما نشحذ به أسلحتنا، بل محاولة فهم لماذا بدا لنا كذلك. إنه تمرين على التواضع أمام النص، وعلى تجاوز الأنا التي تريد دائمًا أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة. فحين نكفّ عن البحث في الأدب عمّا يشبهنا، ونبدأ في البحث عمّا يحررنا، نكون قد خطونا أول خطوة نحو نقدٍ حقيقي.

إيمان العزوزي

لاسلو كراسناهوركاي، الرقص على الخراب 👯

ذات صباح، استيقظ فوتاكي على صوت الأجراس. كان ذلك قرب نهاية تشرين الأول قبل بدء سقوط القطرات الأولى، قطرات مطر الخريف الطويل المتواصل من غير هوادة، على التربة المتشقّقة المالحة في الجانب الغربي من المزرعة.

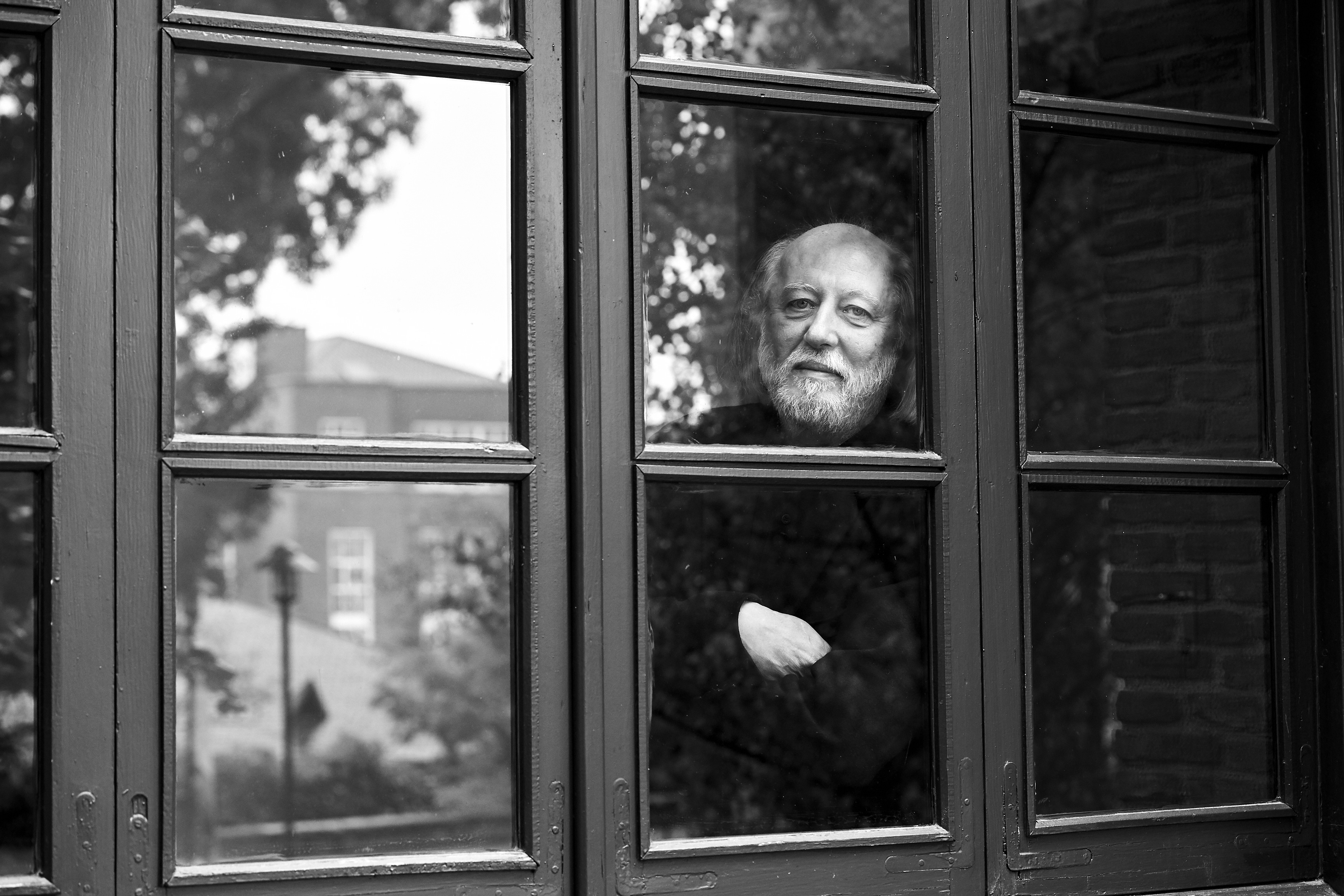

حين أعلنت الأكاديمية السويدية فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025، تقديرًا «لمنجزه الأدبي الآسر والرؤيوي الذي يؤكد، في خضم رعب ينذر بنهاية العالم، قوّة الفن»، بدا القرار أقرب إلى اعترافٍ بمثابرة الكاتب وصبره منه إلى احتفالٍ بأدبه. فهو كاتبٌ أمضى أكثر من أربعين عامًا يرسم نهايةً لهذا العالم على هيئة لوحة فنيّة ناضحة بمختلف التأويلات الممكنة، وقد أظهر أن الخراب لم يعُد حدثًا فرعيًّا بل أضحى إيقاعًا كونيًّا مستمرًّا.

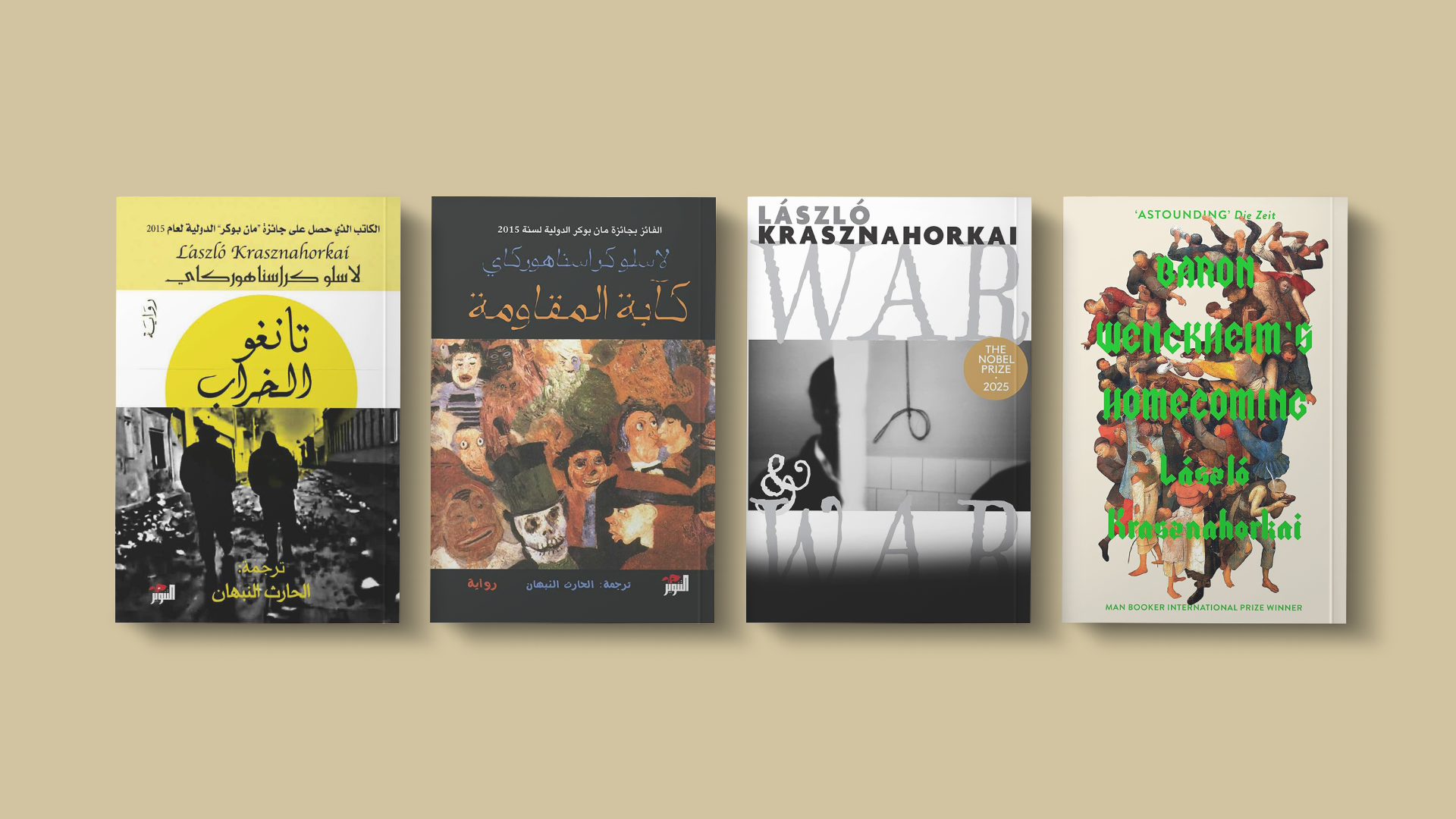

منذ صدور روايته الأولى «تانغو الشيطان» عام 1985، التي غيّرت دار التنوير عنوانها إلى «تانغو الخراب»، كان جليًّا أن لاسلو كراسناهوركاي ينتمي إلى سلالة من الكتّاب لا يعنيهم بريق الشهرة بقدر ما يشغلهم ابتكار لغةٍ جديدةٍ لتفسير هذا الوجود على نحوٍ مغاير. لذلك بدا فوزه، في نظر كثيرين، عدالةً مؤجَّلة، واعترافًا بأن الأصوات المعقّدة والمتمرّدة تحتاج إلى زمنٍ طويل قبل أن يُدرك العالم فرادتها واستثنائيتها.

وصفت الناقدة الأميركية سوزان سونتاق يومًا كراسناهوركاي، بعد قراءتها رواية «كآبة المقاومة»، بأنه «سيد الرؤى المروعة المعاصرة في المجر، وينافس أعمال قوقول وميلفيل» مصنفة إياه ضمن أهم الكتاب الأحياء، ولكنها رحلت قبل أن تشهد لحظة تتويجه هذه التي أكّدت حدسها المبكر، كما كتب الألماني و.ج. سيبالد: «عالمية رؤية كراسناهوركاي تنافس عالمية رواية قوقول "الأرواح الميتة" وتتفوق بكثير على جميع الاهتمامات الأقل أهمية في الكتابة المعاصرة.»

عندما نتحدث إذن عن كراسناهوركاي، فغالبًا ما يلازمه وصف «نهاية العالم» (Apocalypse)، فأدبه يقوم على فكرة الخراب أو الكارثة، ولكن ينبغي منذ البداية توضيح أن نهاية العالم التي يصوّرها ليست تلك المليئة بالزومبي، أو الحروب النووية، أو الديستوبيا الكلاسيكية. فهي غالبًا نهاية هادئة، وكامنة، أقرب إلى البُعد الميتافيزيقي، شيء يشبه انهيار الإيمان، وتفكك المدينة، وتصدّع اللغة، وانهيار الروابط الاجتماعية. وهذا ما دفع إيمري كيرتيس، زميله المجري الحائز بدوره على نوبل، إلى وصفه بـ«العزاء الميتافيزيقي»، ففي معظم كتبه نجد فكرة «المخلّص المزيف»؛ في «تانغو الخراب»، كما في «عودة البارون وينكهايم إلى الوطن» يعود ليظهر «المنقذ» ونكتشف في النهاية أنّ لا شيء يمكن إنقاذه، وأن الجماهير التي انتظرته ليست سوى مرآة لأوهامها.

فرادة كراسناهوركاي تتجلّى تحديدًا في أسلوبه الذي نستطيع تمييزه وسط عشرات الكتابات الروائية الأوربية، فجُمله قابلة للتمدد، واستفهامية، وتأتي بانعكاسات غير متوقعة، وتذكّر ببعض التجريبيين الحداثيين. ومن يقرأ الفصول الافتتاحية في «تانغو الخراب»، أو المونولوقات الطويلة في «حرب حرب» أو «الذئب الأخير»، يلاحظ أن الجملة عنده تتحوّل إلى شريان لغويّ يتداعى في الزمن دون فواصل، دون تنفّس، فقط جريان مضطرب، كما لو أن اللغة نفسها تتعرّق وهي تحاول الإمساك بما ينهار ويُمحى أمام أنظار الجميع.

هذه الكتابة «اللَّزِجة»، إذا جاز لي التعبير، تفرض قراءةً شاقّة، وتعب تأويلي، إذ يُجرَف القارئ في تيارٍ متدفق من دون أي ارتكاز إلى علاماتٍ سرديةٍ كلاسيكية، وهذا ما شدّني في أول لقاء لي مع أدب كراسناهوركاي حيث تتخلى الكتابة عن الحبكة لصالح التيه الإيقاعي والحركة الباطنية. وجدت نفسي مأخوذة بعوالمه التي تتعفّن وتتلألأ في آن، أو لأكون أكثر صدقًا، أُغرمت بعالمه الغائم والموحل والبطيء، الذي يغويني بالانغماس فيه حتى أشعر أني بحاجة إلى الاستحمام بعد كل قراءة. عالم لاسلو يشبه الكوابيس المتكررة التي ننتظرها رغم رعبها، لأنها تنجح في مزج الجمال بالقبح، واللغة بالزمن، والكتابة بنوع من العبادة الصامتة.

يتميّز كراسناهوركاي بقدرةٍ نادرة على تحويل الشكل إلى بنيةٍ دلالية، بحيث لا يعود الأسلوب وسيلةً للتعبير، بل هو الموضوع ذاته. اختياره للجمل الطويلة، الملتوية، التي تتفرّع بلا انقطاع، هو انعكاس لجوهر رؤيته التي تتمثل في عالمٍ لا يمكن الإمساك به إلا عبر التمدّد المستمرّ. فالشكل عنده يقوم بدورٍ أنطولوجي؛ إذ يُعيد تمثيل هشاشة الواقع وتفكّكه داخل اللغة ذاتها. أدبه يشبِّهُ العالم بفقاعاتٍ تتكوّن وتنحسر في تيارٍ لا يتوقّف: «لا وجود لقطرةٍ واحدة منفردة، لا الجزء ولا الكل، بل تغيّر لا ينتهي، يتماهى مع الثبات.» ويبدو هذا واضحًا في المشهد الأخير من «تانغو الخراب»، حين تنتهي الرواية حيث بدأت، وكأن الزمن استدار على نفسه. وبعد كل الدمار والفساد الذي عاينه سكان القرية، لا يتحقّق الخلاص، بل يعودون إلى نقطة البداية. إنّها كتابة تنغلق على نفسها كما تنغلق الحياة داخل العبث.

غير أنّ هذه القدرة الخلّاقة على جعل الشكل مضمونًا، تنطوي في الوقت نفسه على فخّ جماليٍّ، فحين تتحوّل اللغة إلى ذاتٍ مستقلة، وكيانٍ يراقب نفسه وهو يتكلّم، يُصاب النصّ بما يمكن تسميته بـ«الانغلاق التأويلي». أي أن النصّ يغلق أبوابه على ذاته، ويكتفي بالتأمل في بنيته، وهكذا نكاد نشعر في كثير من أعماله، أنّ الجملة تفكّر أكثر مما تحكي، وأنّ اللغة تعيش لذّتها الخاصة، إلى حدّ أن الفكرة تنكمش تحت ضغط الجمال.

هذا الانغلاق يتغذّى على التكرار الموضوعي الذي يطبع عالمه؛ الخراب والفوضى والانهيار وفقدان الإيمان وانطفاء الأمل، وهي ثيمات تتردّد بإيقاعٍ طقوسيٍّ في معظم رواياته، حتى يغدو التكرار نوعًا من الميتافيزيقا، يتجاوز كونه سمة فنية. فبدل أن يولّد كلّ عمل سؤالًا جديدًا، يكرّس هذا التكرار فكرة أن العالم ذاته لم يعُد ينتج إلا النسخ المتعدّدة من سقوطه، وأنّ الأدب بدوره يعيد تدوير انهياره. في «كآبة المقاومة» مثلًا، يُعاد المشهد ذاته مرارًا بأشكال مختلفة، يتجمع الناس حول السيرك، يتجادلون ثم تنهار المدينة. في كل مرة، لا يحدث شيء سوى إعادة سرد السقوط ذاته. وكأن كراسناهوركاي يريد القول إنّ الكارثة ليست قادمة، فهي قد وقعت بالفعل منذ زمن، ونحن نعيش تكرارها الأبدي.

أما الشخصيات في نصوص كراسناهوركاي، فهي تظلّ معلّقة بين الرمزي والواقعي، بين الفكرة والجسد. إذ نادرًا ما تمتلك حضورًا نفسيًّا مكتملًا أو مسارًا دراميًّا بالمعنى التقليدي. إنها أقرب إلى «مرايا مفهومية» تعكس الوعي الجمعي المتعب أكثر مما تعبّر عن ذواتٍ فردية. ولهذا تبدو أحيانًا كأنها أدوات في مشروعٍ فكريٍّ واسع يسعى إلى تفسير العالم أكثر مما يسعى إلى تمثيله.

ففي «تانغو الخراب» مثلًا، لا تتطوّر الشخصيات بقدر ما نراها تتآكل، كأنها تتحلّل داخل الزمن اللغوي نفسه، يصفها الكاتب في إحدى حواراته: «شخصياتي لا تمثّل الواقع، بل تتقدّم معه نحو نهايته». فهي شخصيات تتلاشى دون أن تعيش ما تعيشه الشخصية في الرواية «العادية»، وهذا ربما ما يُفقد أعماله أحيانًا بعدها الإنساني، مما يربك القارئ بين فعلين أساسين في عملية القراءة، وهما: «التعاطف» و«التفكير». ويصدق ذلك أيضًا في «حرب حرب»، حيث يُصبح البطل «كوريم» تجسيدًا لفكرة الإنسان الأخير، يكتب على شاشة الكمبيوتر عن العالم المنتهي، رجل دون رغبات أو علاقات، فقط هوس لغوي مطلق. إنّه شاهدٌ يتكلّم بعد فوات الأوان، ويحاول، مثل لاسلو، كتابة الواقع كتابة متواصلة إلى حد الجنون.

ومع ذلك، فإنّ هذه الصرامة الجمالية والشراسة الأسلوبية، وهذا الإصرار على الكتابة ضدّ العاطفة السهلة وضدّ الإيهام الواقعي، هما ما يمنحان نصوص كراسناهوركاي مكانتها الخاصة في الأدب المعاصر، الأكيد أنه لا يكتب ليُرضي القارئ أو يثير تعاطفه، ولكن ليجرّده من وهم الراحة. إنه يكتب من أجل اللغة نفسها، بوصفها الكائن الأخير الذي ما زال يقاوم الفناء، إنّ متعة القراءة عنده لا تأتي من القصص أوالشخصيات، بل من مواجهة اللغة في لحظة احتضارها، من اختبار حدودها حين تفقد شفافيتها وتتحوّل إلى مادةٍ خامٍّ كثيفة تحتاج إلى حفرٍ وتأويل.

في المشهد الأدبي الأوربي، تتقاطع عوالم لاسلو كراسناهوركاي وفرانز كافكا وتوماس برنهارد عند نقطةٍ مشتركة تجمع بين العبث والتفكّك واليأس، لكنّ كراسناهوركاي يعيد صوغ هذه العناصر في مشروعٍ لغويٍّ وفلسفيٍّ أكثر جذرية. فبينما يكتب كافكا عن الاغتراب والغموض في مواجهة قوى متعددة، يجعل كراسناهوركاي اللغة نفسها ساحةً لهذا الغموض، حيث تتحوّل الجمل الطويلة إلى متاهةٍ نحوية لا مخرج منها، يصبح فيها الكلام موضوعًا للكلام ذاته. أما برنهارد، الذي جعل من الجملة الطويلة صيغةً احتجاجية ضدّ الركود الاجتماعي والجهل الجمعي، فيلتقي معه كراسناهوركاي في الشكل، لكنه يفترق في الغاية؛ إذ يحوّل التدفق اللغوي إلى إيقاعٍ كونيٍّ لا يعبّر عن غضب الإنسان، بل عن تعب الوجود نفسه.

يُمارس الكتّاب الثلاثة فعل التكرار بوصفه سلاحًا جماليًّا، غير أنّ وظيفة هذا التكرار تختلف في عمقها بين كلٍّ منهم. فالتكرار عند كافكا آليةٌ تكشف استحالة الخلاص من سلطةٍ لا اسم لها، وعند برنهارد وسيلةٌ للتمرّد على العالم، أما عند كراسناهوركاي فهو بنيةٌ فلسفية للانهيار، نبضٌ مستمرٌّ يذكّر بأن الكارثة، كما رأينا، ليست حدثًا طارئًا بل حالة وجودية متواصلة. في نصوصه، يتكرّر المعنى كي يُستنزَف، فيتحوّل التكرار إلى حركة دورانٍ لغوية تشبه سقوط الكواكب في مدارها الأخير. ومن هنا، فإنّ الحديث عن كافكا أو برنهارد بوصفهما «أسلافًا» لكراسناهوركاي يغفل أنّ هذا الأخير لم يَرِثهما بل تجاوزهما، لقد نقل التكرار من كونه أداة سردية إلى كونه نظامًا كونيًّا للكتابة ذاتها.

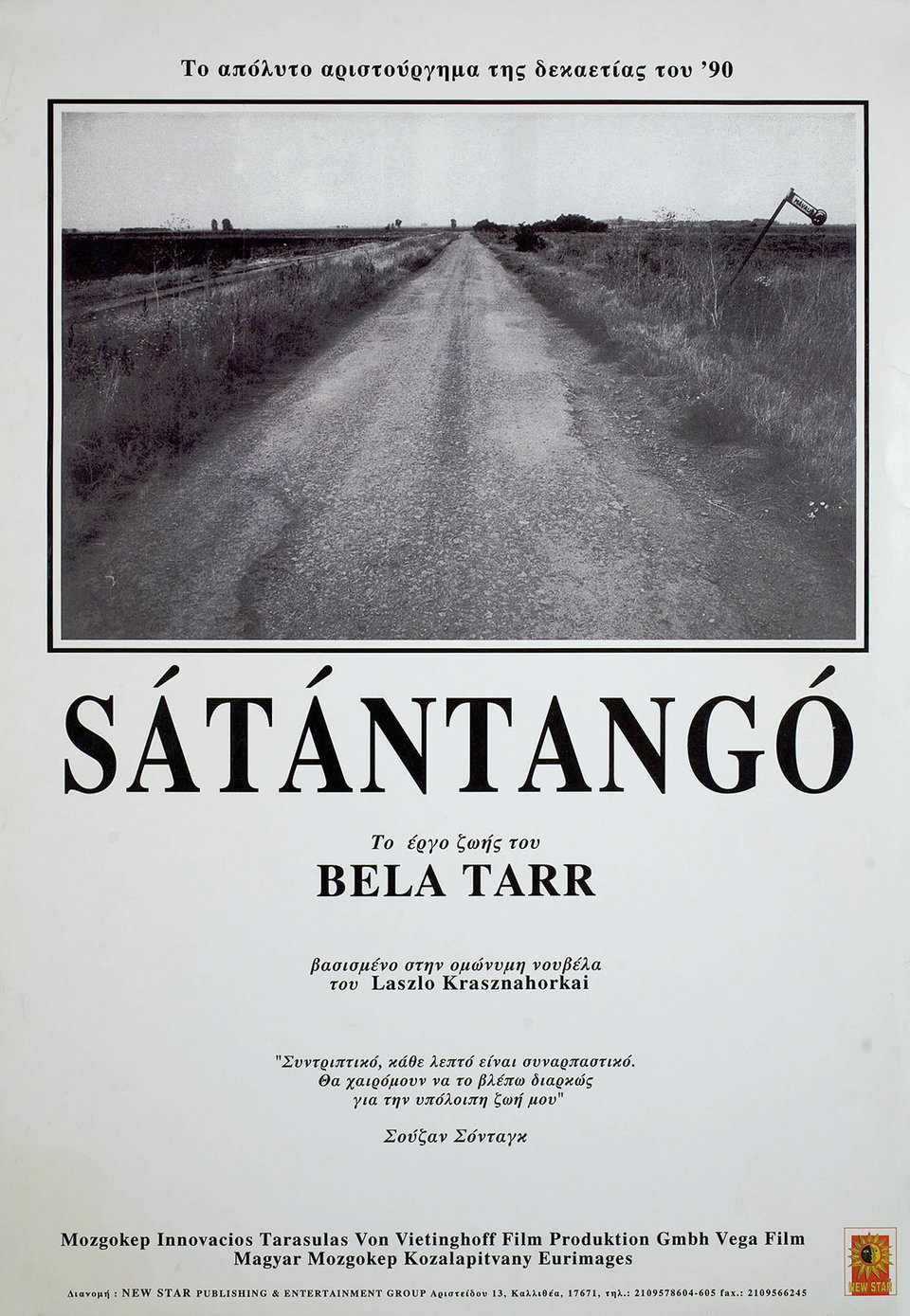

لا أستطيع تأمل أعمال لاسلو دون ذكر علاقته بمواطنه المخرج بيلا تار، ندرك حين نتأمل تعاونهما، أننا أمام كاتب ومخرج يتبادلان الأدوار، وأمام توأمٍ فنيٍّ نادر يوحّد بين ما تراه اللغة وما تلتقطه الصورة. كلاهما يعيش في العالم نفسه، عالم ينهار ببطء تحت سقف التوقعات والانتظار المحكوم بالخسارة، حيث لا شيء يحدث إلا مرور الزمن، وحيث الخراب لا يعني النهاية، فهو استمرار الوجود في صورته الأكثر صدقًا.

في هذا التواطؤ الجمالي، تتحول اللغة عند كراسناهوركاي إلى مرآة بصرية عند بيلا تار. فالجملة الطويلة التي تتلوى في الرواية مثل نهرٍ لا يعرف المصب، تجد صداها في اللقطة الممتدة التي لا تعرف القطع، تسير ببطء وتفرض على المشاهِد أن يعيش اللحظة إلى أقصاها. في المشهد الافتتاحي لفِلم «تانغو الشيطان» (الخراب)، تتبع الكاميرا قطيعًا من الأبقار تمشي في الوحل تحت المطر، في لقطة واحدة تستمر سبع دقائق دون حوار أو حدث. ومع ذلك، تختصر هذه اللقطة فلسفة العمل كله، أي مشاهدة العالم يواصل سيره وسط الطين، والبشر يكرّرون خطاياهم دون وعيٍ ودون أمل في الخلاص.

هذه الرؤية ليست تقنية فحسب، بل فكرية وإنسانية في جوهرها، فالرواية تسائل اللغة كما يسائل الفِلم الصورة. عند كراسناهوركاي، تنهك الجملة نفسها من فرط محاولتها احتواء الفوضى؛ وعند بيلا تار، تترنّح الصورة من ثقل الزمن الذي تلتقطه. في الرواية، الزمن يتكوّن من تراكم الكلمات، وفي الفِلم، من امتداد اللقطات. كلاهما يجرّ المتلقي إلى المشاركة في الانهيار، وذلك ليس بوصفه مشاهدًا للعمل من الخارج، بل لأنه منخرط في المشهد، يختبر البطء بوصفه شكلًا من أشكال الكشف.

ومع أن الفيلم يخسر أحيانًا عمق الأصوات الداخلية التي تمنح الرواية بُعدها النفسي، فإن بيلا تار يعوّض ذلك بقدرة نادرة على تحويل السكون إلى توترٍ حيّ، وهكذا، لا يقدّم الاثنان عملاً روائيًا أو سينمائيًّا بالمعنى التقليدي، بل تجربة فنية كاملة عن الزمن والاندثار، عن كيف يمكن للجمال أن يولد من قلب القبح، ويمكن للإنسان أن يجد في الخراب شكلًا جديدًا للحياة. أعمالهما لا تقدم المتعة، بقدر ما تدربنا على الصبر وعلى الإصغاء لما بعد الصمت، يقدمان ما أستطيع أن أصفه بـ«نعمة الكارثة».

نهايةً، لا أستطيع أن أنكر أن لاسلو كراسناهوركاي يستحق جائزة نوبل، مع أني أكره شخصه، وهذا شعور يسري على الكثير من الكتاب والكاتبات بسبب مواقفهم السياسية. ومع ذلك، لو كان لي أن أختار، لوددت أن تنالها سامنثا شويبلين، كاتبة الخراب الداخلي، التي تُحوّل الرعب إلى حميمية. وعنها سأتحدث في العدد القادم. فالأدب، في النهاية، لا يتوقف عند الجوائز، بل يشرع أبوابه دائمًا على ما يتجاوزها، على التكريم الحقيقي للأدب هو القراءة.

ليس من الضروري دائمًا البحث عن السبب الكامن وراء كل شيء، فكل سبب باطل. لا يبدو السبب سببًا إلا من وجهة نظر معينة.

تطرح عبارة كراسناهوركاي في رواية «الدمار والحزن تحت السماء» رؤيةً فلسفية تتقاطع مع النزعة العبثيّة التي تطبع مجمل أعماله، إذ يعيد من خلالها النظر في مفهوم السببيّة لينفيه ويقلبه على ضوء اللامعقول.

فالكاتب يواجه العقلانية الكلاسيكية التي تفسّر كل ظاهرة وفق منطق السبب والنتيجة، بموقفٍ يشكّك في جدوى هذا المنطق ذاته. إذ يرى البحث الدائم عن «السبب» ليس سوى شكلٍ من أشكال الارتهان الذهني؛ يُقيّد وعينا ويمنعنا من تقبّل هشاشة الواقع وتناقضه. فمحاولة فهم كل حدث أو تبرير كل سلوك تُعيد إنتاج وهم النظام في عالمٍ لا تحكمه القوانين بقدر ما تحكمه الفوضى.

من هنا يمكن قراءة العبارة بوصفها دعوة إلى التخلّي عن هوس التفسير، وإلى قبول الغموض بوصفه جزءًا أصيلًا من التجربة الإنسانية. فالتفكير المفرط في الأسباب لا يقود إلى المعرفة بالضرورة، بل إلى العجز عن الفعل، وإلى شللٍ فلسفي يقف على عتبة الوعي دون أن يتجاوزه. ومع ذلك، لا يلغي كراسناهوركاي السببية تمامًا، بل يضعها في إطارٍ نسبيّ، فقيمتها لا تتحقّق إلا حين تنطلق من رؤيةٍ واعيةٍ بحدودها وإمكاناتها.

خُزامى اليامي

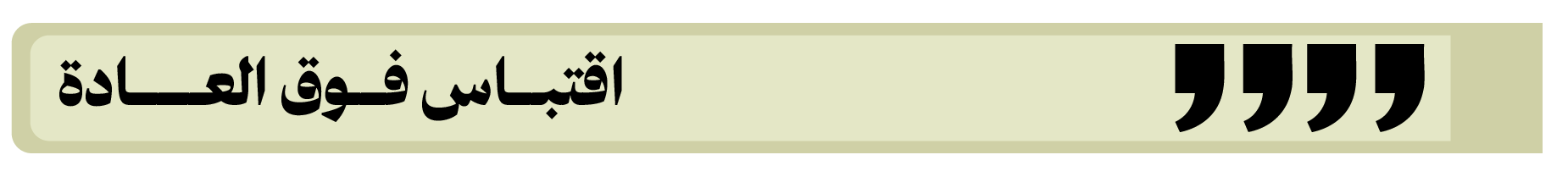

هل يمكن الفصل بين العمل ومؤلفه

تتناول الباحثة الفرنسية جيزيل سابيرو في كتابها «هل يمكن الفصل بين العمل ومؤلفه؟»، الذي صدرت ترجمته العربية مؤخرًا عن دار الكتاب الجديد، إشكالية باتت مركزية في النقاش الثقافي الراهن، وهي إلى أي مدى يمكننا عزل العمل الفني أو الأدبي عن شخصية صاحبه، وعن معتقداته وسلوكه؟ وقد سبق لنا أن طرحنا هذا السؤال في عدد سابق، مع الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب، لذا يسعدني صدور هذه الترجمة، خاصة أن هذا السؤال لا يزال مفتوحًا ولم يُحسم بعد حسمًا قاطعًا.

يقسَّم الكتاب إلى قسمين رئيسين، في القسم الأول، تضع سابيرو إطارًا نظريًّا دقيقًا يوضّح الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها فهم العلاقة بين المؤلف وعمله. فهي تميز بين العلاقة المجازية التي يتحول فيها اسم المؤلف إلى علامة شاملة لكل إنتاجه، وعلاقة التشابه التي ترى في العمل انعكاسًا لشخصية صاحبه وأخلاقه، والعلاقة القصديّة التي تعد المؤلف الفاعل المباشر الذي يمنح العمل معناه.

لكن سابيرو لا تكتفي بالتنظير، بل تنتقل في القسم الثاني إلى تطبيق أفكارها على أمثلة واقعية، فتتناول قضايا مثيرة للجدل، مثل بولانسكي وماتزنيف وهايدقر وسيلين وقانتر قراس، ويمكن أن نضيف أسماء حصلت مؤخرًا على نوبل مثل هاندكه ولاسلو كراسناهوركاي، لتختبر مدى صلاحية النماذج النظرية عند مواجهة مواقف أخلاقية وثقافية معقّدة. ومن خلال هذه الحالات، توضّح كيف تجبرنا الفضائح المرتبطة بالمبدعين على إعادة التفكير في الحدود الفاصلة بين التلقي الجمالي والحكم الأخلاقي.

تكمن قيمة الكتاب في توازنه ونبرته المتأنّية، إذ ترفض سابيرو المواقف المطلقة، فلا تدعو إلى المقاطعة أو الإلغاء التام باسم الأخلاق، ولا إلى تجاهل أفعال المؤلف بدعوى استقلال الفن. بل تقترح مفهوم «الاستقلال النسبي للعمل»، مشيرةً إلى أن العمل يمكن أن يكتسب حياة خاصة به عبر الزمن، لكنه لا ينفصل تمامًا عن رؤية صاحبه للعالم أو عن سياقه الفكري والسياسي.

مع ذلك، لا يخلو الكتاب من بعض الملاحظات النقدية. فالبعض يرى أن الربط بين القسم النظري والتطبيقي كان يمكن أن يكون أعمق، وأن الأمثلة المختارة، على أهميتها، تميل أحيانًا إلى الطابع الجدلي على حساب التحليل المنهجي. ومع ذلك، تعترف سابيرو بأن هدفها لم يكن الشمول بقدر ما هو فتح نقاش ضروري.

قراءة الكتاب تمنح القارئ أدوات تحليل تساعده على قراءة الأعمال ومبدعيها بعيونٍ أكثر إنصافًا ونضجًا.

إيمان العزوزي

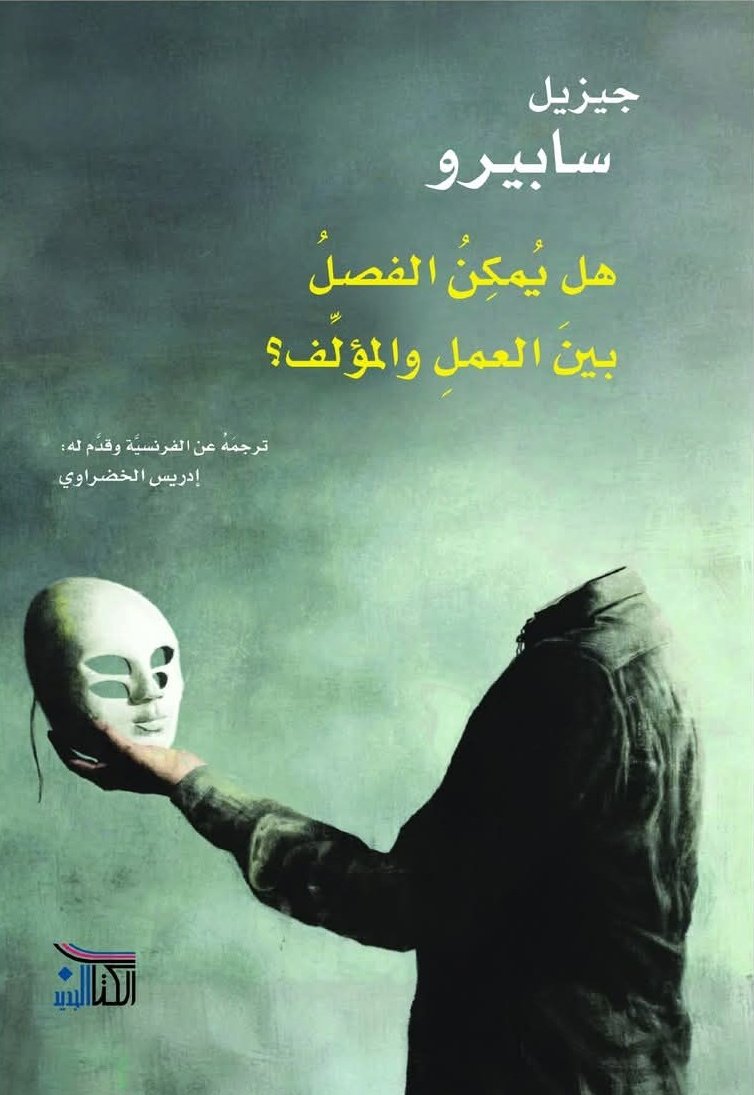

إمبراطورية الاكتئاب

تأليف: جوناثان سادوفسكي / الناشر: دار صفحة سبعة / ترجمة: نور محمد العربي / عدد الصفحات: 294

يقدم المؤرخ الأمريكي جوناثان سادوفسكي في كتابه «إمبراطورية الاكتئاب: تاريخ جديد»، قراءة جذرية لتاريخ المعاناة النفسية، متجاوزًا الطابع الطبي الضيق للاكتئاب نحو رؤية أوسع تتقاطع فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا. لا يتعامل سادوفسكي مع الاكتئاب بوصفه مرضًا منفصلًا عن سياقه، فهو نتاج لعصرٍ حديث صنعته الثورة الصناعية والتقنية، حيث تحوّل الحزن من تجربة إنسانية إلى «حالة» قابلة للتشخيص والعلاج والبيع، فيما يشبه إمبراطورية عالمية للدواء والمعاناة.

ينطلق الكاتب من فرضية أن الاكتئاب ليس ظاهرة غربية خالصة، ولا اختراعًا حديثًا، بل شكل متحوّل من الحزن البشري، ووُجِد في ثقافاتٍ متعدّدة تحت أسماء وصور مختلفة. إلا أنّ الحداثة الغربية منحته طابعًا مؤسسيًّا حين ربطته بالرأسمالية، وبالمنطق الصناعي الذي يسعى لتقنين كل ما هو بشري. ومع توسّع الصناعة الدوائية في القرن العشرين، أُعيد تعريف المشاعر بلغةٍ كيميائية، وتحول العلاج النفسي إلى سلعةٍ تدار بمعايير السوق أكثر مما تُدار بروح العناية.

يرى سادوفسكي أن الطبّ الحديث، رغم إنجازاته، ساهم في تضييق معنى المعاناة عبر تحويل الحزن إلى اضطراب، والنفس إلى «جسدٍ قابل للقياس». فالطبيب لم يعُد يسأل عن أسباب الألم، بل عن أعراضه القابلة للمعالجة الدوائية. ومع ذلك، لا يتخذ المؤلّف موقفًا عدميًّا من الطب، بل يدعو إلى توازنٍ بين المقاربة العلمية والتجربة الإنسانية، بين ما يمكن قياسه وما يمكن الإحساس به. فهو يعترف بأنّ العلاجات الحديثة أنقذت حياة كثيرين، لكنها في الوقت نفسه جعلت البشر أكثر اغترابًا عن أنفسهم.

ومن خلال تحليل تاريخي يمتد من «المِلانكوليا» القديمة إلى «البروزاك» الحديث، يبرز سادوفسكي كيف تحوّل الاكتئاب إلى رمزٍ للحياة المعاصرة، حيث تتشابك التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد لتصوغ هوية إنسانٍ هشّ يعيش في عالمٍ سريع الإيقاع. ومع جائحة كورونا، تجلّت هذه الهشاشة بوضوح، حين أصيبت المجتمعات باكتئاب جماعي تجاوز الأفراد.

مع ذلك، أرى أن الكتاب تشوبه بعض النقائص، تتمثل أبرزها في طابعه المجزّأ، إذ يتنقل بين تأملات متفرقة دون بناء سردٍ تاريخي متماسك، مما يمنحه عمقًا فكريًّا على حساب التماسك البنيوي. كما يُسطّح أحيانا المقارنات الثقافية بين الشرق والغرب، مكتفيًا بعرضٍ مكثّف لا يغوص في الفروق المحلية. ويُؤخذ عليه أيضًا ضعف الحسّ النقدي تجاه منظومة التشخيص الطبي، إذ لا يولي اهتمامًا كافيًا لتمييز الطب النفسي بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأخيرًا، فعلى اتّساع عنوانه، يركّز سادوفسكي أساسًا على التاريخ الحديث والمعاصر، مما يجعل مفهوم «الإمبراطورية» محصورًا في إطار الحداثة الغربية أكثر من كونه تتبعًا شاملًا لتاريخ الاكتئاب عبر العصور.

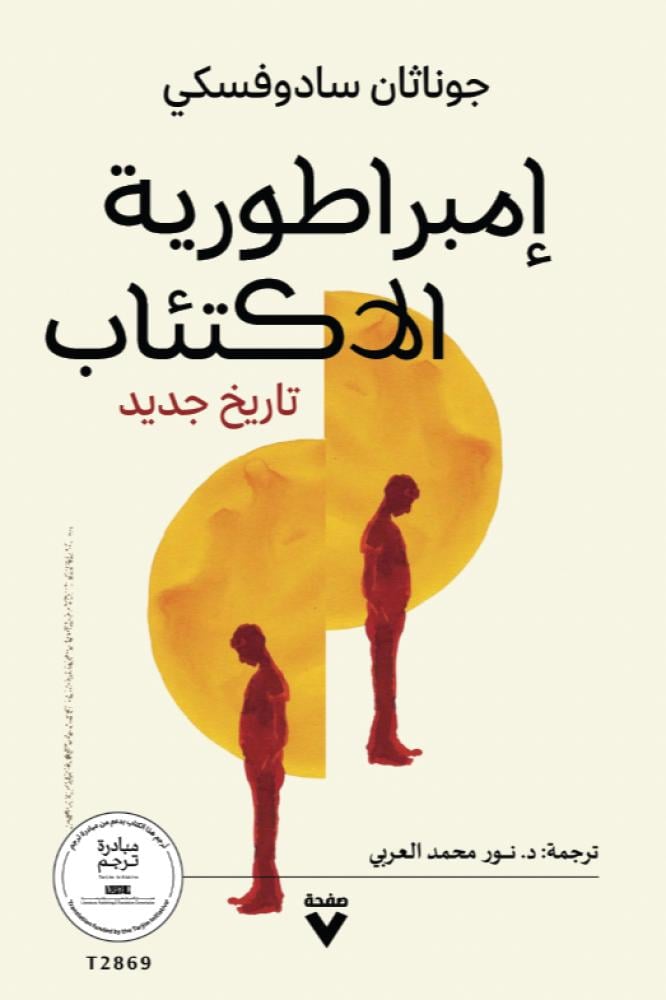

فن البوح وترجمة الذات

تأليف: محمد بن سعود الحمد / الناشر: دار إدراك المعرفية / عدد الصفحات: 450

يعود الشيخ محمد بن سعود الحمد، صاحب معجم السير الذاتية، في أحدث مؤلفاته الصادرة مؤخرًا، التي لاقت حضورًا في منصات التواصل الاجتماعي وتوصيات القرّاء في معرض الرياض الدولي للكتاب، بكتابٍ يتناول موضوع السيرة الذاتية وفن كتابتها، وقد استغرق تأليفه نحو خمسة عشر عامًا.

يفصّل المؤلف في فصوله مفهوم السيرة الذاتية وقيمتها، ويعرض أسماء من سبقوا إلى تأليفها، ويبيّن خصائصها والفروق بينها وبين الأجناس الأدبية الأخرى.

ويعرّف الحمد السيرة الذاتية بأنها تشمل الذكريات والمذكرات والاعترافات والرسائل الشخصية واليوميات، مفسرًا أقسامها وأنواعها. كما يوضح الفروق بين السيرة الذاتية وسيرة الغير، ويتحدث عن دوافعها واهتمام الكتّاب بها، مع استعراض لأبرز أعلام هذا الفن في التاريخ والأدب، وبحث في نشأته وأشكاله التقليدية.

يتناول المؤلف أيضًا السيرة الذاتية الروائية، مبيّنًا كيف يلجأ بعض الأدباء إلى كتابتها في قالب روائي حين يصعب عليهم البوح المباشر. كما يعرض نماذج من أدب الرسائل وارتباطها بالذاتية، ويشير إلى حضور السيرة في أدب الرحلات مع ذكر أمثلة ومراجع وملاحظات نقدية حولها.

تتضح جهود المؤلف في جمع أكثر من سبعة آلاف عنوان ضمن هذا العمل، وفي رحلاته وبحوثه عن المقالات والكتب النادرة التي أسهمت في مشروعه، مما أسهم في منح كتابه الوثوقية اللازمة في هذا النوع من الكتابة.

ويعبّر عنوان الكتاب، فن البوح وترجمة الذات، بدقة عن مضمونه؛ فـ«فن البوح» يشير إلى جانب من التعبير الصادق عن التجربة الإنسانية، بينما «ترجمة الذات» تمثل محاولة لفهم النفس وإعادة قراءتها، سواء في إطار أدبي أو توثيقي أو تأملي.

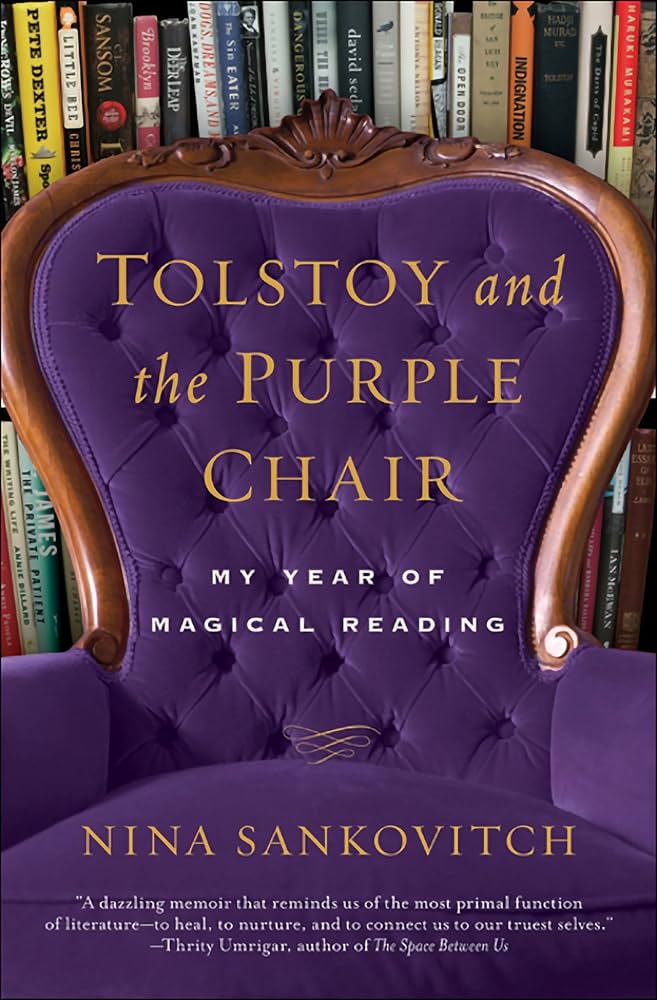

تولستوي والكرسي البنفسجي

تأليف: نينا سانكوفيتش / الناشر: Harper / عدد الصفحات: 241

من الكتب التي أتوق إلى أن تجد طريقها إلى القارئ العربي كتاب «تولستوي والكرسي البنفسجي: عام من القراءة السحرية » ، وهو عمل مذكراتي مؤثر للكاتبة الأمريكية نينا سانكوفيتش، تسرد فيه رحلتها الشخصية في مواجهة الحزن بعد الوفاة المأساوية لشقيقتها آن-ماري بسبب السرطان. بعد ثلاث سنوات من الصمت والحداد، قررت نينا خوض تجربة فريدة، أن تقرأ كتابًا واحدًا كل يوم لمدة عام كامل، في محاولة للعثور على معنى للحياة من بين صفحات الكتب، ولتحويل الألم إلى فعل تأملي يعيدها إلى ذاتها وإلى العالم.

يجمع الكتاب بين المذكرات الشخصية ومراجعات الكتب، في مزجٍ متقن بين التجربة الفردية والفكر الإنساني. تستعرض الكاتبة الأعمال التي قرأتها خلال تلك السنة، من بينها روايات كلاسيكية مثل «آنا كارنينا» لتولستوي، الذي يحتل مكانة رمزية في العنوان، إلى جانب كتبٍ في الفلسفة والتاريخ والخيال والشعر. ومن خلال هذه القراءات، تربط سانكوفيتش بين الأدب وحياتها، فتجد في شخصيات الروايات ومصائرها مرآة لأسئلتها الخاصة حول الحب والفقد والذاكرة والهوية.

تجلس نينا يوميًّا على كرسي بنفسجي مريح اختارته ليكون ركنها الآمن، رمزًا للسلام الداخلي والعودة إلى الذات. ومع مرور الأيام، يتحوّل هذا الكرسي إلى ما يشبه المعبد الصغير الذي تستعيد فيه توازنها النفسي عبر القراءة. من هناك، تخوض تجربة مكثفة من الشفاء عبر الأدب، وتكتشف كيف يمكن للكتب أن تكون علاجًا غير مباشر للحزن، ومصدرًا للقوة والسكينة في آنٍ.

لا تُخفي الكاتبة صعوباتها؛ إذ تعترف بأن الالتزام بقراءة كتاب يوميًّا كان تحديًا مرهقًا، وأتفق مع هذا و لا أنصح به، إذ يتطلب انضباطًا وهدوءًا داخليًّا لم يكُن متاحًا دائمًا، لكنها وجدت في المثابرة نوعًا من المقاومة للحزن، وفي الأدب وسيلة لإعادة بناء الذات. شيئًا فشيئًا، تتحول القراءة من نشاطٍ عزائي إلى رحلة وجودية تتيح لها النظر إلى الحياة من زوايا مختلفة، وتعلّمها أن الفقد ليس نهاية بل تحوّل نحو فهمٍ أعمق للحب والحياة والموت.

في النهاية، يشكّل «تولستوي والكرسي البنفسجي» شهادة إنسانية على قوة الأدب في التعافي والتجدّد. إنه كتاب عن الحزن، لكنه أيضًا عن الأمل؛ عن الخسارة، لكنه يحتفي بالاستمرارية. وبقدر ما هو سيرة ذاتية، فهو أيضًا دعوة لكل قارئ لأن يجد في الكتب مرآته الخاصة، وأن يدرك أن القراءة ليست هروبًا من الواقع، بل عودة أكثر وعيًا إليه.

يخرج القارئ من الكتاب بإحساسٍ دافئ بأن في كل كتاب حياة، وفي كل فقدان إمكانًا لبداية جديدة.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.