الفانتازيا: حلم الفلسفي

زائد: جهز قائمتك لمعرض الرياض الدولي للكتاب 📚

نحتفل نهاية كل شتنبر باليوم العالمي للترجمة، وهي من الفنون التي تستحق الاحتفاء، لكونها أداة عبور من لغة إلى أخرى، من روح إلى روح، ومن حضارة إلى حضارة. هي فن خفي يحيي الكلمات في ثوب جديد، ويمنح النص حياةً ثانيةً لا تقل إشراقًا عن الأولى. المترجم هو ذاك الكائن الواقف على عتبة العصور والأمكنة، بقدمٍ في زمن ومكان الكاتب، وأخرى في زمن ومكان القارئ، يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الفكرة من عالم إلى آخر. المترجمون حراس البوابات، حماة المعنى، يفتحون الممرات بين الشعوب ويتيحون للأفكار أن تعبر بأمان دون أن تفقد جوهرها.. بعضهم على الأقل يحاول فعل ذلك.

غير أنّ هذا الفن النبيل، وقد جاوز القرون، يواجه اليوم امتحانًا عسيرًا أمام اندفاع الذكاء الاصطناعي. صحيح أنّ الآلة قد تسرّع الخطى وتفتح الأبواب، لكنها تعجز عن التقاط رعشة الشعور، والإصغاء إلى نبض الجملة وما بين حروفها من صمت. فالإبداع في النهاية ليس معادلةً حسابية، والروح لا تُترجم بخوارزميات.

من هنا، فإن تكريم الترجمة والمترجمين اليوم هو أيضًا تكريم للإنسانية نفسها، لأن الترجمة وحدها القادرة على أن تُعيد للكلمة وهجها، وأن تحفظ للتجربة الإنسانية ألقها في مواجهة برودة الآلة، مثلها في ذلك مثل الكتابة.

ومما لاحظناه أثناء الإعداد لتوصيات معرض الرياض للكتاب، غلبة ترجمة الفانتازيا، وفي هذا العدد يقربنا حسين علي مما تستبطنه الفانتازيا من أحلام فلسفية، ونختتم فقرة «صدر حديثًا»، التي خصصناها طوال الشهر الماضي لتوصيات معرض الرياض للكتاب، بسلسلة جديدة من الكتب التي قرأناها لكم ورأينا أنها تستحق الاقتناء، متمنين لكم معرضًا ممتعًا وماتعًا في آن.

الفانتازيا: حلم الفلسفي

ثمة مجموعة سمات تميِّز نيتشه عن غيره من الفلاسفة. ولكني سأكتب عن ملمح أساسي وحاسم في فلسفته، وهي الخروج عن الأنساق بحثًا عن حقائق حية، تلك التي تظهر بأشكال لا تقبل الأطر المعرفية المسبقة أو اللغة المفاهيمية التي غالبًا ما ترمي بدارسها في اجترار عقيم. ورغم أهمية الفلاسفة الذين سبقوا نيتشه في تحقيق هذا الفعل، تبقى تجربته متفردة.

كانت الفلسفة في عهده مؤطرةً بصرامة وإن اختلفت بقواعدها وغاياتها. أكّد شوبنهاور، على سبيل المثال، أن قرّاء أفلاطون الإلهي قادرون على فهمه أكثر من غيرهم. إذا ما قارنا هذا التأكيد بفلسفة نيتشه، سنجد أن الأمر مختلف، في قطيعته لأفلاطون يرجعنا نيتشه إلى لحظة سبقت ولادة النسق الفلسفي، إلى نمط من «التفلسف الحر»، كان سقراط يمثل آخر تمظهراته. رأى نيتشه في النظر اللانسقي للعالم استعادة للجسد وبالتالي فرادة الذات.

ظهرت تيارات ما بعد الحداثة في ظروف تاريخية استثنائية، حيث تزعزعت السرديات الكبرى في الفلسفة الغربية بفعل الصدمات التي خلفتها الحربان العالميتان. ووسط الركام والجثث، ظهر الإنسان الحداثي عاريًا. ويمكننا استظهار عريه من جديد، في كل مذبحة يستخدم فيها الإنسان قدراته العقلية للسيطرة على الطبيعة والآخر. يمكننا القول إن الحداثة في عريها تجسيدٌ لاستبداد العقل بالطبيعة، وهذا ما يفسر ميل مناهج ما بعد الحداثة إلى تبني الفهم الغريزي واللاعقلاني، إنها عودة عقل يئِس من نفسه. هكذا نجد أن الكثير من المحاولات «النقضية» لأسس الحداثة تؤصل لفلسفة جديدة تعيد الاعتبار للذات والطبيعة والجسد، وعلاقة كل منهم بالآخر.

تمخض عن هذا السياق التاريخي والمعرفي ما يطلق عليه «أدب ما بعد الحداثة». نلحظ في هذا الأدب بزوغ أجناس أدبية كانت مطموسة، فنجد القصة القصيرة مثلًا تأخذ مكانةً جديدةً مقابل الرواية. ونلحظ أيضًا ظهور تقنيات جديدة في الكتابة تسعى لإبراز الأسئلة الحرجة إزاء الأنساق الفلسفية التي أدت بالكائن إلى ما أدت إليه من أحوال اجتماعية واقتصادية وسياسية، في أفق وجودي كانت تعالج هذه الأحوال، تارة بمنهج عبثي وأخرى بمنظور عدمي.

ولكننا، إذا أنصتنا جيدًا إلى تلك الحقبة، لن نسمع صوت بيكيت دون أصوات أخرى. حيث أدى إرباك المركز وإخلال الأنساج والتواطؤ الأدبي إلى ظهور آداب الفانتازيا والخيال العلمي وأجناس أدبية أخرى تندرج تحت مظلة أوسع تجمعهما مع تصنيفات التاريخ البديل والواقعية السحرية والرعب وغيرها.

بالنسبة لي، تضمر الفانتازيا مقولةً فلسفيةً، وتحديدًا مقولةً نيتشويةً، لأنها تعيد اكتشاف العالم والجسد، وتمسرح المكان بقواعد سؤال «ماذا لو؟». ما تقتضيه معالجة هذا السؤال، بأشكاله المتنوعة، يعتمل في النص الفني بوصفه جهازًا معرفيًّا مضمرًا. ولكن ما يميز الفانتازيا عن الأجناس الأدبية الأخرى هو الجذرية في خلق العالم والإنسان. نلحظ في كتابة الفانتازيا مساءلةً لمفاهيم راسخة في الأدب، متفق على صحتها. إتفاق يتمظهر من خلال سلطات ثقافية تكرر نفسها في كل عمل جديد. ثمة آفاق أخرى تقدحها الفانتازيا، تدفعنا لمواجهة خلقٍ مغاير والإحساس بفعل خلّاق يمتزج فيه التقني بالعفوي والمرئي باللامرئي؛ وفي هذا ما يختلف جوهريًا عما اعتدنا عليه في الأدب من توظيف واقع ما أو مشكلة اجتماعية في نسيج فني.

يمكننا أن نقرأ في الأدب معاناة بطل في مجتمع عربي أو لاتيني، معاناة خاضعة لأنظمة سياسية واجتماعية معرّفة ومعلومة وأحوال نفسية مختبرة، ولكننا في الفانتازيا يمكننا أن نقرأ أبطالًا يتميزون ببناء نفسي مغاير لما نشهده في واقع معطى سلفًا. يحمل كاتب الفانتازيا مهمة خلق واقعٍ جديدٍ بسياسة وتعقيدات جديدة في مغامرة يخضع الناجز من العالم لاختبار ما يمكن للعالم أن يكونه. بعبارة أخرى؛ يعالج الأدب العالم الذي نحن فيه، بينما تبتكر الفانتازيا عوالمَ أخرى بغية معالجة أعمق، تستظهر التعقيد الذي نعيشه بعفوية وبساطة.

تستبطن الفانتازيا حلمًا فلسفيًّا في خلقها الفني؛ أن تغادر العالم لتنظر إليه من أفق آخر. في هذه النظرة المتعالية، تكشف الحميمية الأرضية العالم بعوالم متخيلة، لا بمنظومات مفاهيمية مسبقة؛ وهذا ما أشار إليه نيتشه في الكتاب الرابع من «العلم المرح». عندما تحدث عن المفكرين الذين «تتحرك كل الأفلاك داخل مدارهم»، والذين إذا ما نظروا في دواخلهم عرفوا «كم هي غير منتظمة كل تلك الأفلاك؛ إنها تقود إلى العماء (Chaos) وإلى أعماق متاهة الوجود».

إننا في كتابة الفانتازيا وقراءتها نعيد تأسيس وجودنا على الأرض. فمن خلال ابتكار أزمنة وأمكنة مغايرة نجترح شجاعة تأويل جديد لوضعنا الإنساني، متجاوزين الحقائق الجاهزة التي تتحكم بواقعنا.

تتساءل ن. ك. جيميسن على سبيل المثال في سلسلتها الرائعة «ثلاثية الأرض المكسور»: ماذا لو انهار العالم وبعث من جديد مرات عديدة ومتعاقبة؟ كيف سيكون حال البشر في هذا العالم؟ وما تأثير تكرار الأبوكاليبس على الأنظمة السياسية والبيولوجية؟ ما الجسد في عالم يتلاشى ليعود في ولادته عالمًا متطابقًا مع ما كان عليه، ولكنه مختلف عنه؟ وما موقف الإنسان من نفسه عندما يعلم أن هذا الجسد بقواه الخارقة خطر على نفسه وعلى العالم من حوله؟ ما شكل العالم لو كانت النساء فقط القادرات على القراءة؟ وكانت كافة الفنون من صنعهن؟

وفي تجربة فانتازية أخرى، يتساءل براندون ساندرسون في «أرشيف أضواء العاصفة»: ما هي خطوات الإنسان ليتكيف مع كوكب صخري لا تربة ولا زراعة فيه؟

ترتكز الفانتازيا أيضًا على خلق أنظمة ميثولوجية أو أسطورية، تارةً تكون القوى الأسطورية حقيقية فاعلة، وتارةً تكون مجرد أفكار. لطالما كانت الأسطورة وسيلة الفيلسوف لعرض أفكاره، كل فكرة عظيمة كانت خيالًا جامحًا في عقل مفكر: كهف أفلاطون، والعود الأبدي، وشيطان ديكارت، كل هذه الأمثلة تسعى لإثارة سؤال أو محاولة تأمل في معضلة ما.

ماذا لو «أن شيطانًا تسلل ذات يوم إلى عزلتك وقال لك هذه الحياة كما تعيشها اليوم وكما عشتها دومًا سيكون عليك أن تعيشها ثانية وعددًا لا يحصى من المرات..» حقًا إنه أثقل حمل! بل وفي خلق الأنظمة الدينية المعقدة تبرز تساؤلات فلسفية وكلامية، ربما أخذ هذه المواضيع ومعالجتها في تلك العوالم أكثر أمانًا للمثقف من أن يتعاطاها في هذا العالم. وهذه الممارسة هي لب العمل الفلسفي الذي يأخذ الفكرة إلى مناطق متطرفة أو مثالية، ومنها يعود بنماذج تناسب الواقع، مثل الانتقال من مثاليات أفلاطون في الجمهورية، إلى المعالجة السياسية الأكثر نضجًا في المحاورات اللاحقة مثل «السياسي» و«القوانين».

يغلب على روايات الفانتازيا طابع إعادة التعرف على الجسد، وكذا بعض الأجناس الفرعية من الخيال العلمي مثل «السايبربانك» التي ينتشر فيها اتحاد الجسد مع الآلة. فعندما تكتشف شخصية في رواية ما أن لديها قوى سحرية، ويسير القارئ معها في اكتشافه لهذه القوى والتعرف على حدودها وإمكاناتها، فإنه يسير في رحلة لإعادة التعرف على الجسد الذي من خلاله يعيد تعريف العالم.

وتثير الفانتازيا وسحرها التساؤل ذاته الذي يطرحه نيتشه على النظرية الحسية كتمظهر للفلسفة المثالية، ويشير إلى التناقض في اعتبار أن العالم الخارجي ناتج حسي، إذ بذلك يكون الحس والأعضاء نتيجةً وعلةً في الوقت نفسه، ويقترح الذهاب لمنطقة أرفع لإرادة أخرى تحكم الجسد وتظهر فيه، وجعل هذه الإرادة إحدى أدواته للرؤية الكونية.

الأمر في روايات الفانتازيا والأنظمة السحرية أنه يأخذ هذا المفهوم الذي ربما يعبر عنه نيتشه بإرادة القوة، ويجعلها أحدَّ وأشد وضوحًا، مما يتيح تعاملًا أيسر وأكثر كشفًا للحقائق. والأنظمة السحرية غير مقتصرة على ظهور أو حيازة قوى في الجسد، بعضها متعلق بالطبيعة والمادة، والتي تثير التوتر ذاته بين الإنسان والعالم المحيط، فيتيح لمتناول الفانتازيا -قراءةً وكتابةً على حد سواء- إعادة تقييم علاقته بجسده وذاته والعالم من حوله.

حين عاد نيتشه إلى فلاسفة الطبيعة مثل هيراقليطس الذي وجد تقاربًا فلسفيًا مع أفكاره، أو حين رأى في الأبطال الأسطوريين في الثقافات المتعددة نماذج لإنسانه الأعلى، فهو بهذا قد أسس فلسفة قلبت كل القيم. وهذا ما تفعله الآداب الخيالية الطموحة؛ إذ تعيد تواصلها مع الأسطورة والعالم والجسد.

إنها أدبٌ يقلب كل القيم الأدبية الرصينة.

« أجمل ما قيل عن الترجمة هو ما قاله سرفانتس: الترجمة هي ظهر السجاد».

يرسم الكاتب الإيطالي ليوناردو شاشا بمقولته، المقتبسة بتصرف عن سرفانتس، صورةً كثيفةَ تكشف لنا جوهر فعل الترجمة، فهي ليست تكرارًا آليًا للنص الأصلي، بل عبور من عالم إلى آخر، يحمل معه الخطوط الكبرى والمعنى العميق، لكنه يفقد شيئًا من البريق الأصلي. فكما أن السجاد من الأمام يقدّم لوحة متقنة الألوان واضحة الملامح، فإن النظر إلى ظهره يكشف خيوطًا متشابكة وعُقدًا صغيرة، تعكس جهد الصانع أكثر مما تعكس جمال الشكل.

تشبه الترجمة هذا الوجه الآخر، تُبقي على الرسم العام، لكنها قد تُضيّع بعض الظلال، بعض الألوان، وبعض الإيقاع. ومع ذلك، فإن قيمتها لا تكمن في التطابق التام مع الأصل، بل في قدرتها على نقل النص خارج حدوده الأولى، وجعله قابلاً للعيش في لغة جديدة. المترجم هنا ليس ناسخًا، بل هو صانع آخر للنسيج، يمدّ خيوطًا جديدة ويُعيد ترتيبها ليُخرج صورةً مألوفةً وغريبةً في آن واحد.

مع ذلك أعتقد أن سرفانتس متحدثًا بلسان شخصيته «دون كيخوته»، لم يقصد مدح الترجمة بقدر ما ازدرى الترجمة عن اللغات السهلة، معدًّا الترجمة الحقة هي تلك التي تترجم عن «ملكتي اللغات» ويقصد بهما اللاتينية واليونانية، أما الترجمة عن باقي اللغات، فهي كما قال: «يبدو لي أن الترجمة من لغة إلى أخرى، تشبه من ينظر في سجاجيد الفلاندرا من ظهرها، لأنه وإن كان لا يزال من الممكن تمييز الصور والأشكال، فإنها مملوءة بالخيوط التي تتشابك فيها، ولا يمكن أن ترى بتمام بهائها.»

إيمان العزوزي

مصباح وحيد في الهاوية

يعد الشاعر الصيني بي داو واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية التي جسّدت تجربة الاغتراب والمنفى في الأدب المعاصر. وُلد من رحم زمن مضطرب، ليجد نفسه منذ سنوات شبابه ممزقًا بين الوطن والمجهول، بين الحاضر المرهق والماضي الطاغي. ففي عام 1989، اتخذ قرارًا مصيريًا بعدم العودة إلى بلده، ليغدو المنفى جغرافيًا وأدبيًا في آن واحد. لم يجد ما يواسي هذا الشرخ سوى الكتابة، التي تحوّلت إلى ملاذه الوحيد، بل إلى وطنه البديل.

هنا تتجلّى فرادته، فهو لا يكتب ليحاكي الحاضر أو ليُرضي الذائقة العامة، بل يغوص في أعماق الذات، حيث تتلاقى «الأنا» مع الآخر، وحيث تتحوّل اللغة إلى أداة موسيقية تتجاوز حدود النحو والهيكل التقليدي للقصيدة. إن لغته الشعرية، بوصفها لغة منفى تائهة بين لغات العالم، تقترب من مفهوم «لغة الاختلاف» عند دريدا، إذ لا تتحقق هويته إلا في تعددية الأصوات واللغات. كما أن حضور الطبيعة في شعره يتخذ أبعادًا متعددة، فهو رمز للغربة، وتجربة لـ «قوة السلبي»، وفي الوقت نفسه مجال للروحانية الصافية.

وتتميّز قصائد بي داو بما يُعرف بالـ «هرمسية» (الغموض الكثيف) والصور الرمزية، وبحضور دائم لموضوعات المنفى والاغتراب والفقدان، حيث يعتمد أسلوبًا مقتصدًا، متقشّفًا، يعكس في طبيعته التباس البنية النحوية في اللغة الصينية. وقد خرج صوته الشعري من رحم حركة الشعر الضبابي التي واجهت مباشرةً الشعر الرسمي والشعارات الدعائية الممجدة في حقبة ماو، لتفتح باب التعبير عن التجربة الفردية والسخط الذاتي. هذا الاختيار الجمالي، حين تضافر مع نفيه القسري بعد أحداث ميدان تيانانمن، أفرز جسدًا شعريًا غنيًا بتيمات الهوية والذاكرة والواقع السياسي لحياته.

تبدو ثورته الأدبية متواضعةً في ظاهرها، لكنها عميقة في جوهرها، إذ تمس بنية الشعر من الداخل، عبر فعل القول ذاته. ومن ثمّ، يقدّم الكتاب تكريمًا حيًّا لشاعر جعل من الكلمة وطنًا، ومن الاغتراب هويةً شعريةً كاملة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب الصادر حديثًا عن دار روايات يضم مختارات شعرية اختارتها ونقلتها إلى العربية المترجمة المصرية يارا المصري تحت الإشراف الشخصي لبي داو، مما يتيح للقارئ العربي التعرف -لأول مرة- إلى عالم بي داو الشعري الفريد.

الهدوء ما قبل العاصفة

صدر حديثا عن دار الآمال الكبرى الترجمة العربية للكتاب الجدلي المدهش «الهدوء ما قبل العاصفة».

يقدّم قال بكرمان في هذا الكتاب رؤيةً مختلفةً عن نشوء الثورات والتحولات الاجتماعية الكبرى. فبعيدًا عن صور الانفجار المفاجئ أو المظاهرات الصاخبة، يرى المؤلف أن التغيير يبدأ غالبًا من لحظات هادئة، في فضاءات صغيرة، وعبر شبكات من المحادثات التي تتشكل على الهامش قبل أن تتحول إلى قوة جماهيرية واسعة.

يعتمد بكرمان على سرد تاريخي متنوع يربط بين القرون الماضية والعصر الحديث، مركزًّا على وسائل التواصل التي تشيع الأفكار أكثر من الأفكار ذاتها. فهو يبيّن كيف أن رسائل العلماء في القرن السابع عشر أسست لشبكات معرفية نقلت أوربا إلى عتبة الثورة العلمية، وكيف أن الالتماسات الجماهيرية في بريطانيا القرن التاسع عشر مهدت للمطالبة بحق الاقتراع، وكيف تحولت الصحافة الإفريقية في ثلاثينيات القرن العشرين إلى منبر للنقاش حول الاستقلال والتحرر. كما يتناول فصولًا معاصرة، من المدوّنات والـ«ساميزدات» في الاتحاد السوفيتي، إلى منصات فيسبوك وغرف الدردشة الرقمية في تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الحملات الإلكترونية التي فجّرت ثورات عربية في العقد الأخير.

ما يميز الكتاب إبرازه للعلاقة الوثيقة بين وسائط التواصل وحدود التفكير. فالمحادثات التي تُجرى عبر الرسائل أو الصحف أو الإنترنت لا تنقل الأفكار فحسب، بل تحدد طبيعتها وأفقها، وتبني الثقة بين أفراد قد يصبحون لاحقًا قادة رأي أو ناشطين سياسيين. بهذه الطريقة، يحاجج بكرمان أن الأفكار الجذرية تحتاج إلى «مساحات آمنة» تنمو فيها ببطء، قبل أن تواجه العلن.

مع ذلك، لا يتجاهل المؤلف الجانب المأساوي من هذه التجارب، إذ يشير إلى أن الكثير من هذه الشبكات انتهت بالإحباط أو الاحتواء أو الهزيمة، من فشل حركة الشارتست في بريطانيا، إلى تحوّل بيانات طليعي الحداثة إلى دعاية فاشية، إلى انتكاسات الربيع العربي. غير أن بكرمان يرى أن هذا لا يقلل من أهميتها، فهي بمثابة عدّائين في سباق تتابع، يسلّمون الشعلة لجيل جديد، حتى لو لم يحققوا النصر بأنفسهم.

يجمع كتاب «الهدوء ما قبل العاصفة» بين البحث التاريخي والقصص الإنسانية، ويدعو القارئ للتأمل في دور المحادثة -بوصفها وسيط وفعل جماعي في تشكيل مستقبل المجتمعات. إنه تذكير بأن حكاية بعض الثورات قد تبدأ بهمسة.

الأخلاق في عصر التفاهة

صدر حديثًا عن دار سؤال، الترجمة العربية لكتاب «الأخلاق في عصر التفاهة» للفيلسوف الكندي ألان دونو، صاحب كتاب «نظام التفاهة». وقد شارك في ترجمة هذا العمل الباحثان الدكتور المهدي مستقيم من المغرب والدكتور باسل الزين من لبنان.

رغم أن موضوع الكتاب يبدو مألوفًا وكثيرًا ما تم تناوله، كان عنوانه الأصلي يحمل دلالتين قويتين: «المفترس» و«المخرّب»، لكن الناشر اختار عنوانًا أكثر توجيهًا نحو فكرة «الأخلاق». ومع ذلك، لا يناقش الكتاب الأخلاق من ناحية تعريفها أو مصادرها أو نظرياتها، بل يركّز على أحداث ووقائع واقعية تستدعي تقييمًا أخلاقيًا واضحًا.

لا يقدّم الكتاب حلولًا عملية، بل يكشف التناقضات في الخطابات السياسية، سواء اليمينية أو اليسارية، ويُظهر كيف أن هذه الخطابات كثيرًا ما تتعارض مع ما تدّعيه. هذه التناقضات لا تقتصر على الجانب النظري، بل تمتد إلى الواقع المعاش.

ومن المهم أن نعرف أن دونو لا يحاول في هذا الكتاب أن يكون محايدًا أو أن يوفّق بين اليمين واليسار، بل يقدّم نقدًا مباشرًا لكلا الطرفين، ويُظهر كيف أن ممارساتهما ألحقت الضرر بالمجتمع وبالكاتب نفسه. فهدفه ليس تقديم بدائل، بل فضح الخلل القائم، لأن تشخيص المشكلة لا يعني بالضرورة وجود علاج لها.

لا يدعو الكتاب إلى تيار ثالث بين اليمين واليسار، بل إلى مراجعة عميقة من كلا الطرفين لأفكارهما ومبادئهما، حتى يتمكّن كل منهما من العودة إلى جوهره الحقيقي.

ورغم أن موضوعات الكتاب تبدو متنوعةً، فهذا التنوع يخدم هدفًا واحدًا: كشف الممارسات غير الأخلاقية في مجالات مختلفة مثل العنصرية، تحويل الحالات الاستثنائية إلى قواعد دائمة، أخلاقيات العمل، التنمية المستدامة، والفولكلور. وكل هذه القضايا تُظهر كيف تعامل معها اليمين واليسار بطريقة غير أخلاقية.

في النهاية، يُعد هذا الكتاب إضافةً مهمةً للمكتبة العربية، لأنه يقدّم نقدًا واضحًا للحضارة الغربية بهدف تصحيح مسارها. ونحن في العالم العربي بحاجة ماسّة إلى مثل هذا الخطاب النقدي الذي يهدم ليبني، وينتقد ليُصلح، ويستلهم ليُلهم.

عبق الزمن مقال فلسفي حول فن البقاء

في كتابه «عبق الزمن»، يواصل بيونق-تشول هان تأملاته حول الحداثة وكيفية تشكيلها لعلاقتنا بالعالم. ينطلق الكتاب من ملاحظة أصبحت شبه بديهية ولكن نادرًا ما نفكر فيها، نحن نعيش في سرعة محمومة، مثقلين بالمهام والمعلومات والمنبّهات. غير أن ما يميز هان هو تحليله الدقيق لهذه السرعة، فهي لا تدمر جداولنا الزمنية فحسب، بل تُفسد أيضًا تجربتنا للزمن ذاته.

يرى هان أن المجتمع المعاصر يعاني من أزمة الزمن. ففي الماضي كان الزمن ينتظم حول سرديات كبرى، أو دورات، أو مشاريع تمنح الوجود انسجامًا. أما اليوم فقد تفتّت إلى سلسلة من لحظات متشابهة ومتراكمة بلا اتجاه. وهنا يستعمل هان استعارة «العطر»أو «العبق» ليشير إلى زمن يتبخر، عصيّ على الإمساك، بلا استمرارية. فالحاضر يصبح متطايرًا، والإنسان المعاصر يفقد القدرة على التمهل والتأمل وترك الحدث يأخذ مجراه.

يمنح أسلوب هان، الموجز والشاعري في آن، النص قوةً تأملية. فكل فقرة تكاد تُقرأ بوصفها حكمة. وإشاراته الفلسفية – من هايدغر إلى برقسون – تغني أطروحته من دون أن تثقلها. نلمس لديه رغبة في إيقاظ القارئ، وانتزاعه من وهم حياة مكتفية بالسرعة والإنجاز. وهو يدعوه إلى استعادة زمن نوعي، زمن مبني على البطء والانتباه والعمق.

ومع ذلك، فالكتاب ليس بمنأى عن النقد. إذ يميل هان أحيانًا إلى مثالية البطء، وكأن له قيمة كونية في ذاته. كما أنه يغفل القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجعل من هذا «الترف» صعب المنال. ثم إن مقاربته الظاهراتية الصرفة تترك مساحةً محدودةً للوقائع الملموسة أو البرهان التجريبي. وقد يشعر القارئ أحيانًا بعمومية الطرح أو بتكراره، خاصة إذا كان قد قرأ مؤلفاته الأخرى.

ومع هذه التحفظات، يظل «عبق الزمن» نصًا قويًا وضروريًا. ففي عالم تحكمه الفورية، يذكّرنا هان بحق أن الثروة الحقيقية للوجود تكمن ربما في فن التمهّل، في السكن في الحاضر وتذوق عبيره الهش، صدر الكتاب حديثا عن مكتبة ومنشورات أما بعد.

إيمان العزوزي

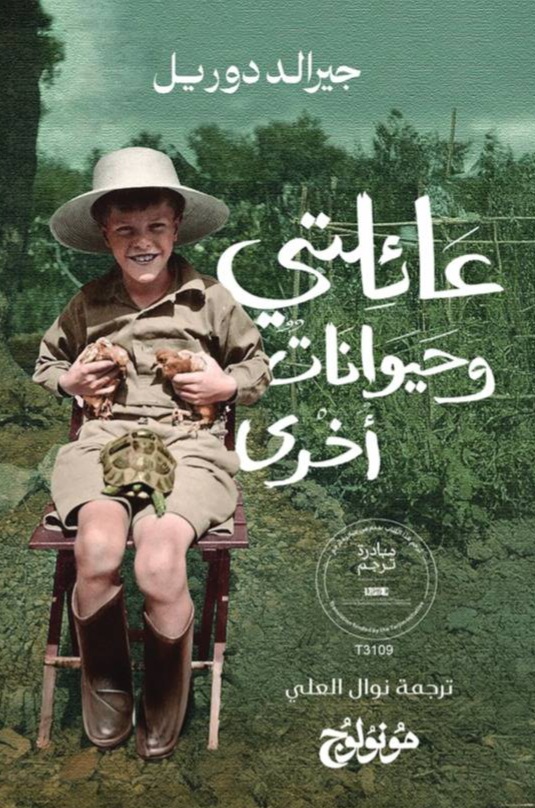

عائلتي وحيوانات أخرى

تأليف: جيرالد دوريل / الناشر: منشورات مونولوج/ ترجمة: نوال العلي / عدد الصفحات: 354

يأخذنا الكاتب جيرالد دوريل في رحلة شيقة عبر صفحات سيرته الذاتية، حيث يستعرض بأسلوبه المفعم بالمبالغة والعاطفة سنوات طفولته التي قضاها بين أحضان الطبيعة اليونانية، تحديدًا في جزيرة كورفو، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1935 إلى 1939، بعد أن انتقلت عائلته من إنجلترا إلى اليونان.

يصور دوريل الحياة الريفية في كورفو بعيون طفل، مفتون بعالم الحيوانات والطبيعة البكر، فيروي مغامراته مع والدته الأرملة وإخوته بأسلوب يمزج بين الواقع والخيال، حيث ينسج قصصًا طريفة عن حيواناته الأليفة التي شاركته تلك المرحلة.

وقد ساهمت كتاباته في تحويل جزيرة كورفو إلى وجهة سياحية شهيرة، خاصة بعد أن تحولت سيرته إلى مسلسل تلفزيوني عائلي عام 1987، ثم إلى فيلم سينمائي عام 2005، مما عزز من حضور الجزيرة في المخيلة الثقافية العالمية.

تغطي السيرة خمس سنوات من طفولة الكاتب في جزيرة كورفو. كان عمره عشر سنوات عند بداية الإقامة، ويروي بروح مرحة تفاصيل الحياة اليومية لعائلة غريبة الأطوار تتكون من والدته «لويزا» الطيبة والمتسامحة، وأشقائه، «لورنس» الشغوف بالأدب، و«ليزلي» الهاوي للأسلحة والصيد، وشقيقته «مارغو» المنشغلة بمظهرها وحميتها، أما جيرالد نفسه فيظهر كطفل مولع بالطبيعة والحيوانات، يكتشف باستمرار كائنات جديدة ويجلبها إلى البيت مسببًا الفوضى. رافقه دائمًا كلبه «روجر»، كما أحاطت بهم شخصيات مميزة مثل السائق «سبيرو» الذي يحمي العائلة، والطبيب ثيودور ستيفانيدس، العالم الموسوعي الذي كان مرشدًا علميًا له. قُسّم الكتاب إلى ثلاث مراحل تمثل البيوت الثلاثة التي أقامت فيها العائلة، كما رسم المؤلف صورة حية لسكّان كورفو البسطاء والمحبّبين، وللطبيعة الساحرة للجزيرة قبل اجتياح السياحة.

كُتبت السيرة عام 1955 ونُشرت سنة 1956 وحققت نجاحًا واسعًا. ورغم أن الكتاب يُعرض بوصفه سيرة ذاتية، فبعض الأحداث غير دقيقة؛ فمثلاً لم يُذكر أنّ سبب مغادرتهم الجزيرة هو اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، استطاع دوريل أن ينقل مشاعره وانطباعاته الطفولية بحيوية وروح دعابة لافتة. وقد أكد بنفسه أنه جمع ثلاثة «مكوّنات» أساسية لصنع الكتاب، طبيعة الجزيرة الساحرة، اكتشاف سكانها وحيواناتها، وسلوك عائلته الغريب.

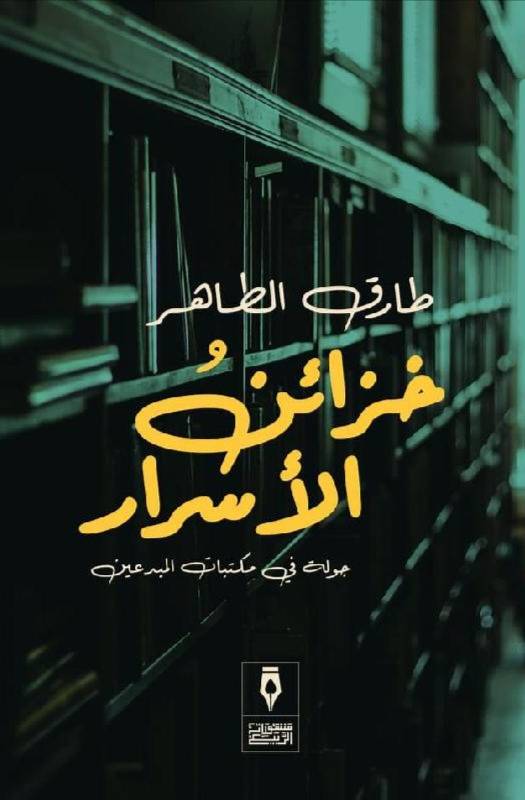

خزائن الأسرار

تأليف: طارق الطاهر / الناشر: منشورات الربيع العربي / عدد الصفحات: 152

«في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية كانت المكتبة ملاذًا آمنًا للحروف، وبين نقطتي البداية والنهاية يبقى الكتاب خير صديق لصاحبه، حتى لو وشى ببعض أسراره!»

يعرض طارق الطاهر في كتابه «خزائن الأسرار»، بأسلوب طريف وممتع، طقوس القراءة متجوّلاً بين رفوف مكتبات نخبة من مشاهير الأدب والفن والصحافة والسياسة في مصر، مجيبًا بذلك عن تساؤلات طالما راودته وكل قارئ شغوف بتوثيق ذاكرة المكتبات الخاصة. ومن خلال زيارات شخصية قام بها إلى تلك المكتبات، ينقل لنا مشاهد حميمة وخواطر منسية تركها أصحابها بين رفوف الكتب، فتتولد لدى القارئ مشاعر الألفة والمودة، إذ تعكس المكتبة ملامح صاحبها وأفكاره.

كاد الكتاب أن يكون ممتازًا لو اشتغل الكاتب على سير الشخصيات وأثر القراءة في حياتهم، متجنبًا بذلك لغة التوثيق التي تمنع القارئ أحيانا من التوحد مع تلك الشخصيات وكتبها.

من بين هذه المكتبات، أثارت إعجابي مكتبة الفنان الراحل نور الشريف، التي تكشف عن شخصية قارئ دقيق الملاحظة؛ فقد اعتاد تسجيل تاريخ بداية ونهاية قراءته، وأحيانًا مكانها أيضًا. كما كان يتفاعل مع الكتب بعمق، يدوّن ملاحظاته بقلم الرصاص، ويترك بصماته الفكرية بين السطور. ومكتبة المخرج شادي عبدالسلام، التي ضمت نحو 1740 كتابًا، تعكس اهتماماته الواسعة وعمق ثقافته.

تفتح قراءة هذا الكتاب بابًا لتأمل حزين حول مصير تلك المكتبات بعد رحيل أصحابها، وكأنها تساؤلات معلقة في فضاء الذاكرة الثقافية.

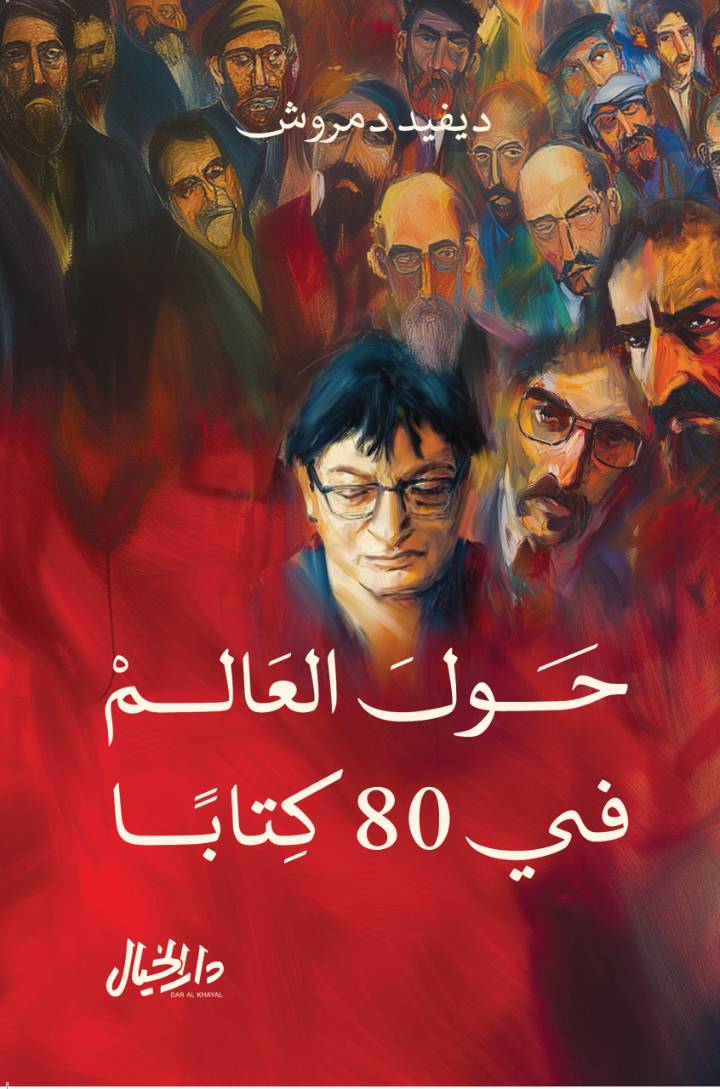

حول العالم في 80 كتابًا

تأليف: ديفيد دمروش / الناشر: دار خيال / عدد الصفحات: 472

يستحضر عنوان هذا الكتاب في أذهاننا رواية جول فيرن الشهيرة «حول العالم في ثمانين يومًا»، غير أن ديفيد دمروش لا يسافر عبر القارات بوسائل النقل المعتادة، بل يطوف بنا حول العالم من خلال ثمانين كتابًا، جمعها من ثقافات وشعوب وأزمنة مختلفة، ليصنع منها رحلة أدبية فريدة.

نرافقه في جولة ماتعة، نطوف معه لندن بمعية تشارلز ديكنز، ثم نتجول في إنجلترا برفقة فرجينيا وولف، وباريس مع مارسيل بروست وفولتير، ونحط الرحال في الهند مع طاغور، ثم اليابان مع يوكو ميشيما، ونيجيريا مع تشنوا أتشيبي، ونصل إلى العالم العربي مع نجيب محفوظ وجوخة الحارثي، وغيرهم من كتّاب الشعر والرواية والقصة من مختلف الجنسيات.

كما يروي لنا الكاتب بداياته مع القراءة، التي انطلقت في سن الخامسة عشر، ملتهمًا روايات عدة فتحت أمامه أبوابًا نحو عوالم بعيدة، مدفوعًا بفضول لا يهدأ، جعله مسافرًا دائمًا بين صفحات الكتب، وهو ما ألهمه تأليف هذا العمل.

تتصدر «ألف ليلة وليلة» قائمة الكتب الثمانين، كما هو الحال مع كل من قرأه وتأثر بسحره. يتتبع المؤلف جذور هذه الحكايات متعددة الهوية، من الفارسية والسومرية إلى الإغريقية والمصرية، ويستعرض أثرها في الأدب العالمي من خلال الشخصيات التي أعادت سردها وترجمتها عبر العصور.

بعين القارئ الشغوف، يحدثنا ديفيد دمروش عن كل كتاب، وعن قدرة المؤلفين على تحويل أفكارهم ومشاعرهم إلى تجارب خالدة، نعيشها نحن القرّاء وكأنها جزء من واقعنا. ويختتم دمروش رحلته بسؤال مفتوح: ما هو الكتاب الواحد والثمانين؟ وإلى أين تأخذنا القراءة؟ ليبقى الجواب الأجمل: من بين دفات الكتب، نستطيع أن نسافر حول العالم ونحن في غرفنا الخاصة.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.