نضج السنعوسي في «أسفار مدينة الطين» 🇰🇼

زائد: كتب من معرض الرياض للكتاب 📚

في إطار الحراك الثقافي العربي المتجدّد، تبرز مبادرات نشر جديدة تسعى إلى إثراء الساحة الأدبية. ومن أبرز هذه المبادرات، دار الآمال الكبرى ودار كابصا.

تنطلق دار الآمال الكبرى السعودية لصاحبتها أمل عبدالعزيز الثويقب برؤية تهدف إلى تعزيز الثقافة الأدبيّة ودعم الكتاب والمترجمين الشباب خاصة، من خلال إصدار أعمال أدبية ومنشورات غير خيالية ووثائقية تُعنى بقضايا مجتمعية وثقافية وتجارب إنسانية حقيقية. كما تولي اهتمامًا خاصًّا بأدب الناشئة، باعتباره رافدًا أساسيًّا لبناء جيل واعٍ يمتلك القدرة على الإبداع والتفكير النقدي.

أما دار كابصا التونسية، فهي مشروع ثقافي تأسّس بعد فترة من الإعداد، واستلهم صاحبها منير عليمي اسمها من الجذور التاريخية لمدينة قفصة التونسية التي نشأ بها، في إشارة إلى الارتباط بالهوية والذاكرة. وتستعد الدار لإطلاق عناوينها الأولى للمشاركة في المعارض الدولية الكبرى مثل معرض الرياض الدولي للكتاب، على أن تليها محطات أخرى داخل تونس وخارجها.

تشكل الداران معًا إضافةً نوعية للمشهد الثقافي العربي من خلال الجمع بين الرؤية الفكرية الطامحة والانفتاح على مساحات أوسع للإنتاج الأدبي والمعرفي، ولا يسعنا في نشرة «إلخ» إلّا أن نتمنى لهما التوفيق.

كما تُهنئ النشرة دار تشكيل على فوزها المستحقّ بجائزة النشر ضمن الدورة الخامسة لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، وذلك بعد الانتعاشة اللافتة التي شهدتها الدار مؤخرًا، مما عزز حضورها في المشهد الثقافي الوطني.

في مقال هذا العدد يحدثنا علي الصباح عن نضج التجربة الروائية لدى الكاتب الكويتي سعود السنعوسي، ونُكمل قراءة باقة من إصدارات معرض الرياض القادم للكتاب بالإضافة إلى توصيات أخرى تستحق الاطّلاع والاقتناء.

إيمان العزوزي

نضج السنعوسي في «أسفار مدينة الطين» 🇰🇼

قرأت الجزء الأول من رواية «أسفار مدينة الطين» فور صدورها في صيف 2023. لكنني قرّرت حينها التوقف عن مواصلة القراءة حتى يصدر الجزء الثالث، خشية أن تطول المدة بين الأجزاء وأنسى تفاصيل الأحداث، مما قد يضطرني إلى إعادة قراءة الجزأين من جديد. أعدت ترديد هذه العبارة في كل مرة يُفتح فيها النقاش حول الرواية، وغالبًا ما كنت أسمع الآخرين يردّدون أن عليّ استئناف القراءة، مؤكدين أنها -بحسب وصفهم- أفضل ما كُتب في الرواية الكويتية.

وبعد مرور عامين، عدت أخيرًا إلى الرواية، ولاحظت بالفعل عدة عوامل تدفعها لتتبوّأ هذه المكانة وتستحق هذا التقدير، فهي ثمرة مكتملة تجلّت فيها ملامح النضج الفني والإبداعي الذي بلغه سعود السنعوسي، لتغدو عملًا روائيًّا متكاملًا يرسّخ مكانته في المشهد الأدبي الخليجي والعربي.

نظرية الروايات الخمس

يُعد الروائي براندون ساندرسون من أبرز من قدموا دورات الكتابة الإبداعية على منصة يوتيوب، وقد اشتهرت دورته بنصائحه العملية والمباشرة للكتاب المبتدئين. من بين أهم توصياته ضرورة كتابة خمس روايات كاملة قبل التفكير في النشر، كما فعل هو قبل نشر روايته الأولى. يطلق ساندرسون على هذه النصيحة «كتبٌ للإتلاف» (Throwaway books)، ويقصد بها روايات تُكتب لغرض التدرّب فقط، أي بهدف صقل المهارات المؤسِّسة حتى يتمكن الكاتب من إتقان خلق الشخصيات وبناء عالم سردي متماسك، وصياغة حوارات واقعية، وابتكار حبكة جذّابة. فالكتابة في النهاية مثل أي حرفة يلزمها كثير من الممارسة حتى تتقنها.

أما سعود السنعوسي، فقد كتب بالفعل خمس روايات قبل «أسفار مدينة الطين»، لكنه لم يتخلّص منها، بل نشرها جميعًا. وهذا ما يمنحنا الفرصة لتتبع تطور أدواته السردية والنضج الذي وصل إليه قلمه وما بلغته تجربته. وقد أضاف نشرها شيئًا لن يتوفر لو أنه احتفظ بها في الأدراج، وهو الخبرة التي اكتسبها مع الرقابة.

ثلاث قصص

تتشكّل الحكاية في رواية «أسفار مدينة الطين» ضمن بنية دائرية تتقاطع فيها ثلاث قصص زمنية متباينة، لكنها مترابطة. تبدأ القصة الأولى بتوثيق أحداث حرب الجهراء عام 1920، بين الكويت وجماعة «إخوان من طاع الله»، وتحضر هذه الحرب خلفيةً تاريخية. أما القصة الثانية، فتجري في الزمن ذاته، لكنها تنقلنا إلى عالم أكثر حميمية، حيث تدور حول علاقة «سليمان» بحبيبة طفولته «فضة»، إلى جانب سرد حياة «سعدون» و«خليفوه»، وهما شخصيتان معاصرتان تعانيان من التهميش الاجتماعي. ثم تأتي القصة الثالثة، التي تقع أحداثها في عام 1990، وتتمحور حول شخصية «الشايب» الذي يمد الكاتب «صادق بوحدب» بسلسلة من الحكايات، ويشجعه على تحويلها إلى عمل روائي.

فنتازيا متحفظة وكاملة

يمكن تصنيف «أسفار مدينة الطين» ضمن أدب الواقعية السحرية، إذ تنسج أحداثها في عالمٍ مألوف يشبه واقعنا، لكنها تنطوي على عناصر فانتازية دقيقة، تتقبلها الشخصيات بوصفها جزءًا طبيعيًّا من حياتهم اليومية. من أبرز هذه العناصر وصف «الصاجَّات» أو «الصادقات» (عرّافات استلهمهنّ الكاتب من أغنية شعبية)، حيث يُقال إنهن يمتلكن قدرة على الطيران باستخدام سعف النخل، إلا أننا لا نراهنّ يحلقن فعليًّا، بل يحملن السعفة أينما ذهبن لإخفاء آثار أقدامهن التي تشبه حوافر الحمار، وهي بدورها تظل مخفية تحت ثيابهن الفضفاضة. ويُشاع أيضًا أنهنّ بلا ظل، لكن حين يلاحظ الأطفال ظلالهن، يسارعن في المشي، فترد الصاجّات بأن ما يرونه ليس إلا ظل العباءة.

تبلغ الفنتازيا ذروتها في «يوم السديس»، وهو يوم غريب يقع بين الخميس والجمعة، وتدخل فيه الصاجَّات لممارسة طقوس خاصة لا تحدث في أي يوم آخر. أما في الجزء الثالث من الرواية، فتتجلى الفانتازيا بشكلٍ أكثر وضوحًا، حين تنتقل الشخصيات عبر الزمن بين عامي 1920 و1990 من خلال «التبّة»، وهي الغطس في البحر.

هذا المزج بين الواقع والأسطورة يمنح الرواية طابعها الفريد، حيث تتداخل اليوميات المألوفة مع الغرائبيات بسلاسة، دون أن تفقد القصة صلاتها.

الإيهام بالواقع

يحرص السنعوسي على إقناع القارئ بحقيقة شخصياته. ففي «ساق البامبو» بدأ الرواية بزعم أنها ترجمة للسيرة الذاتية التي كتبها «هوزيه مندوسا» بطل الرواية الفلبيني. أما في «الأسفار» فينتقل إلى مستوى أكثر تعقيدًا من التخييل، إذ يستهل الرواية بمقتطفات من يوميات الكاتب المتخيل «صادق بوحدب»، الذي يزعم أنه استقى قصصه من رجل مسن «الشايب» لقنه إياها، كما لو أنه ينبهنا أنها ليست من بنات أفكاره تمامًا. وتزداد هذه الحبكة تشابكًا حين نعلم من اليوميات أن «صادقًا» تعرض للمقاضاة من أحفاد الشخصيات المذكورة، ما يوحي بوجودهم الحقيقي خارج النص، ويعزز وهم الواقعية.

وفي الجزء الثاني، تتصاعد اللعبة السردية حين يزور شخص غريب مكتب «صادق بوحدب» طالبًا نسخة من الجزء الثاني من الرواية، ويكتشف أن أحداث حياته تتطابق تمامًا مع ما ورد في النص، رغم أنه لم يقرأه بعد. هذه المفارقة تزرع الشك في ذهن الكاتب نفسه حول مصدر القصص، وتدفعه لإعادة التفكير في حقيقة ما رواه له «الشايب»، وكأن الرواية بدأت تتسلل إلى الواقع، أو أن الواقع نفسه يتكشّف عبر الرواية.

تقنيًّا، يمكن عدّ هذا الأسلوب امتدادًا لفكرة الأدب بوصفه محاكاة للطبيعة والحياة، كما تصوّرها الفلاسفة الكلاسيكيون. ويعزّز هذا التوجّه ما نجده في هوامش الرواية من تعليقات منسوبة إلى محرر وزارة الإعلام، يعترض فيها على بعض العبارات، عادًّا إياها مسيئة أو خادشة للحياء، مما يضيف طبقة نقدية داخل النص نفسه، ويحوّل الرواية إلى مرآة تعكس علاقة المجتمع ومؤسساته بالكتابة، والرقابة.

الرقابة: كلاكيت ثاني مرة

تعرضت رواية «فئران أمي حصة» للمنع، وقد تحدّث السنعوسي في عدد من لقاءاته عن الصعوبات التي واجهها للحصول على فسح لها، في تجربة كشفت حجم المعاناة التي قد يواجهها الكاتب في ظل الرقابة. وعندما نقرأ «أسفار مدينة الطين»، نجد أن هذا الهاجس لا يزال حاضرًا، إذ يتجلى صوت الرقيب -كما رأينا- في هوامش الرواية، حيث تُرفَق بتعليقات صادرة عن وزارة الإعلام، وأحيانًا تُطمس جمل كاملة بقرار رسمي، ما يخلق شعورًا دائمًا بأن النص خاضع لوصاية خارجية.

نجح الكاتب في نقل شعور الوقوع تحت وصاية الآخر، سواء كان رقيبا رسميًا أو أحد أفراد المجتمع الذين يسميهم في الرواية «حراس الغبار»، أولئك الذين يمكنهم، بسبب ضيق أفقهم، تكبيل الإبداع وافتراض أسوأ النوايا من الكاتب. لكننا نرى في شخصية الكاتب «صادق بوحدب» نوعًا من التحدي للرقيب، فهو قد اختار المواجهة بدل المساومة، ورفض أن يكتب وفق ما يرضي الرقيب أو ينسجم مع توقعاته. هذا التحدي كلّفه منع روايته من النشر، بل امتد الأمر إلى منعه من الكتابة في الصحف، في إشارة واضحة إلى الثمن الذي يدفعه الكاتب حين يتمسك بصوته الحر.

كان بعض الكتّاب المعاصرون لـ«صادق بوحدب» يحرصون على كسب رضا الرقيب، فيبادرون إلى عرض أعمالهم عليه قبل النشر، منتظرين منه أن يحدّد ما ينبغي حذفه، فيقومون بذلك بأنفسهم، وبكل طواعية. هذا السلوك أثّر سلبًا في المشهد الأدبي، إذ أصبح الرقيب يتعامل التعامل ذاته مع الأجيال التالية من الكتّاب، متوقعًا منهم القدر نفسه من التنازل، وكأن الإبداع لا يُسمح له أن يتجاوز ما ارتضاه من سبقهم.

ينتمي سعود السنعوسي إلى فئة الكتّاب الذين رفضوا الخضوع لسلطة الرقيب، وواجهوا المنع بصلابة. فقد خاض معركة طويلة إثر حظر روايته «فئران أمي حصة»، انتهت باللجوء إلى القضاء، حيث صدر حكم قضائي بفسح الرواية، وهو الحكم الذي بات يتصدّر الصفحات الأولى من طبعاتها الحديثة، علامةً على انتصار الكلمة الحرة.

ولم يتوقف أثر هذا الحكم عند حدود الرواية وحدها، بل امتد ليشكّل سابقة قانونية استفادت منها أعمال كويتية أخرى تعرّضت للمنع ثم أُفسح عنها لاحقًا استنادًا إلى الحكم ذاته. بهذا، تحوّلت تجربة سعود إلى نقطة تحول في العلاقة بين الأدب والرقابة، وأصبح صوتًا يمثل تحديًا جماعيًّا.

ومن خلال شخصية «صادق بوحدب»، الكاتب الذي يكتب في الثمانينيات بروح التمرد، يبدو سعود وكأنه يعيد تشكيل التاريخ كما ينبغي له أن يكون، بوصفه تاريخًا لا يُكتب تحت وصاية، بل يُستعاد عبر الكتابة الحرة التي ترفض أن تُختزَل في ما يرضي الرقيب أو ينسجم مع توقعاته.

في الختام

من أبرز التطورات التي يمكن رصدها في هذه الرواية هو لغة السنعوسي، إذ استطاع أن يماهي ببراعة بين الفصحى والعامية داخل الحوارات، في تمازجٍ يعكس حيوية الشخصيات وواقعها الاجتماعي. واللافت أيضًا، أنه من الكتّاب الذين لا يكتفون بالكتابة عن بيئة ما، بل يسعون إلى معايشتها بكل تفاصيلها، إما بالانتقال إليها فعليًّا، كما حدث حين سافر إلى الفلبين أثناء كتابة «ساق البامبو»، أو باستحضارها إلى حياته اليومية، كما حدث حين ربّى البلابل خلال إنجازه رواية «حمام الدار». وفي «أسفار مدينة الطين»، يتجلّى هذا التورّط المعرفي والوجداني في بحثٍ امتد لتسع سنوات، مكّنه من الغوص في الزمن القديم للرواية، واستحضاره بروح أصيلة تبحث عن المعلومة وتعيشها.

الرواية تحمل أيضًا بصمات من أعماله السابقة، مثل إعادة استخدام اسم عائلة «الطاروف» من «ساق البامبو» مجددًا، واستدعاء شخصية «شريفة» من «فئران أمي حصة» لتأخذ مساحة أوسع، كما يعيد توظيف تقنية «ما وراء السرد» (الميتافكشن) التي سبق أن جرّبها في «حمام الدار»، وهي تقنية تمنح الشخصيات صوتًا مستقلًّا يتجاوز سلطة الراوي. أما الرقيب، الذي كان خصمًا صامتًا في رواياته السابقة، فقد قرر السنعوسي أن يمسخه ويحوّله إلى شخصية هامشية، تاركًا للقارئ حرية الحكم عليها، وكأن الكاتب يعلن نهاية وصايته، ويغلق بذلك ملفات قديمة كانت تؤرقه.

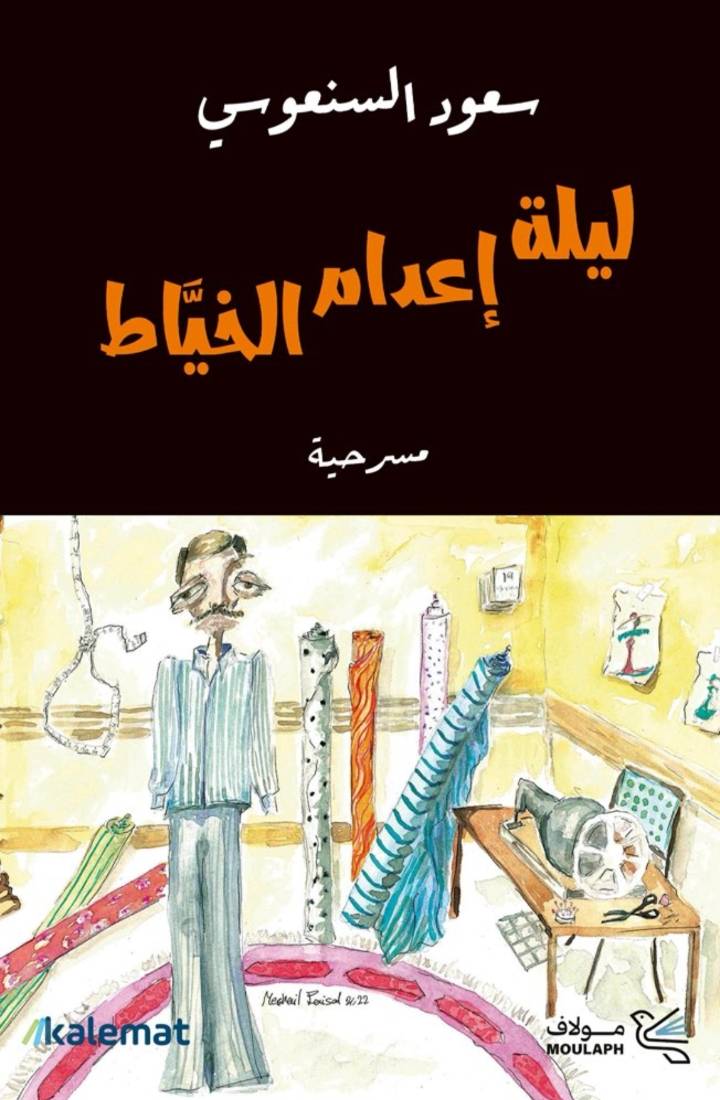

تجدر الإشارة إلى أن السنعوسي أعلن، في بداية سبتمبر، عن مسرحية بعنوان «ليلة إعدام الخيَّاط». وهي تجربته الثالثة مع الكتابة المسرحية بعد «نيو جبلة» و«مذكرات بحار»، اللتين عُرضتا على خشبة مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي دون نشرها في كتاب. وفي هذا العمل، يبتعد سعود كذلك عن رواياته السابقة شكلًا ومضمونًا، بينما تظل «كائنات» التشكيلية مشاعل الفيصل حاضرة لتمنح العمل روحه المعتادة من هذا الثنائي الناجح.

يكرر السنعوسي في لقاءاته أن تاريخ الكويت لم يُخدم روائيًّا، وقد نجح في هذه الرواية في خدمة ذلك التاريخ وتخيّله عبر توظيف الأساطير الشعبية من خلال شخصيات مفعمة بالحياة في قصة شيقة تحلّق بقارئها عاليًا في سماء الإبداع.

ليس ثمة عذاب أعظم من حمل قصة لم تُروَ داخلك

ترى مايا أنجلو في كتابها «أعرف لماذا يغرد الطائر الحبيس» أن الإنسان حين يعجز عن التعبير عن ألمه وقصته، يتحول صمته إلى ثقل يكتم أنفاسه ويظل يطارده ولا يفارقه. فالحكاية التي لم تروَ، تعيش في أعماقنا مثل جمر مستتر، تلسع صاحبها كلما حاول تجاهلها. لذا يلجأ الكثيرون إلى التدوين وكتابة السير والمذكرات، فهُم بهذا يحرّرون أرواحهم من أسر الكلمة المكبوتة ويحولون المعاناة إلى معنى قابل للفهم والمشاركة.

تؤكِّد المقولة حقيقة أن التعبير عن الذات يتجاوز كونه مجرد فعل فردي، ليغدو وسيلةً للشفاء والتحرر وجسرًا يربط الإنسان بالآخرين من خلال التجربة الإنسانية المشتركة؛ فحين تنطق الكلمة أو تُوثَّق على الورق، تتحول من وجع شخصي إلى طاقة ملهِمة، قادرةً على إحداث تغيير. هذا ما أكدته مايا أنجلو في سياق آخر: «كُن غيمة في حياة أحدهم»، امنح الأمل بفضل قصتك.

تجدر الإشارة إلى قرب صدور الترجمة العربية للجزأين الرابع والخامس لسيرة مايا أنجلو تزامنًا مع معرض الرياض الدولي للكتاب عن دار ميلاد.

خُزامى اليامي

الحافَّة المطلَّة على العَالم

يأخذ أحمد الحقيل وقتًا طويلًا قبل أن يضع بين أيدينا كتابًا جديدًا. ليس كسلًا أو عجزًا عن توليد الأفكار، بل هو صبر متعمَّد وانتظار لنضج الكلمة حتى تتحول إلى شيء مختلف يتجاوز طوفان النصوص المتشابهة التي تغمر السَّاحة كل عام. هذا التريث، الذي قد يراه البعض ترددًا، هو في حقيقته مكسب للقارئ، إذ يضمن له نصًا مكتملًا، لا يكتفي بسطح القول ولا يعيد إنتاج التصور ذاته للأفكار.

يرى الحقيل أن الكتابة، شأنها شأن الإنسان، لا تأتي ناقصة. «يجيء الإنسان كله أو لا يجيء»، وكذلك النصّ الحقيقي، الذي لا يحتمل الابتذال ولا التكرار، بل يفرض حضوره من خلال فرادته، من خلال إحساس يتسرَّب إلينا ولا يمكن استعارة مثله من مكان آخر.

لا يكتفي الحقيل في «الحافة المطلة على العالم» بسرد القصص، بل يمزجها بتأملات ذاتية تخلق في النهاية سيرةً مزدوجة، حيث تتقاطع سيرة الكاتب وسيرة الكتابة ذاتها، وتتأرجح الفصول بين الحكاية والتأمل، كأن كل قصة ثمرة غوص في أعماق ذاكرة وعيين، أو كما قال الحقيل: «استحضار للماضي ومحاولة جعله جزءًا من الحاضر، وكأن شخصين مختلفين كتبَا هذه القصة وكلاهما أنا».

هي رحلة تكشف كيف تشكَّلت التجربة ونضجت، وكيف أن الكتابة تبدأ قبل الكلمة الأولى بزمن؛ في القراءة، في التجربة، في مواجهة الحياة اليومية وما تحمله من ابتذال واستثناء.

تصبح الكتابة وفق هذا المنظور صاخبةً لا تهادن، بل متطلِّبةً ومرهقة، تدخِل صاحبها في مواجهة مع ذاته، وضعفه قبل قوته. وإذا ما اجتاز الكاتب هذا الامتحان، انبثق صوته الخاص، الصوت الذي لا يُقلَّد، والذي ربما يبوح به النص أكثر مما يبوح به صاحبه. هكذا تتناوب العناوين بين «أنا أكتب إذن أنا موجود» وقصص أخرى، لتكشف حوارًا داخليًّا بين الفعل وسببه، بين المنبع والروافد، حتى تصل بنا إلى كتابة تقف على تخوم الإدراك والتجربة، وتمنح القارئ زاويةً مختلفة للرؤية، من الحافة المطلة على العالم. صدر الكتاب حديثًا عن دار كلمات.

الغرب تاريخ جديد لفكرة قديمة

خلال الحرب العالمية الأولى، وبينما كانت أوربا تغلي بالصراعات والهواجس الحضارية، اقتربت امرأة من عالم اللغويات والباحث في العصور الكلاسيكية أندرو قو في أحد شوارع لندن، وسلّمته ريشةً بيضاء؛ رمزٌ يُستخدم آنذاك للتعبير عن الجبن أو التخاذل، وسألته بحدَّة: «ماذا تفعل للدفاع عن حضارتنا؟» فردّ عليها واثقًا: «سيدتي، تلك الحضارة هي أنا».

تكشف هذه الواقعة، التي تحمل طابعًا رمزيًّا، عن التصور الذاتي المفرط للغرب في لحظات تاريخية حرجة، حيث يُختزل الدفاع عن الحضارة في تمثيلها الثقافي. كما تسلط الضوء على التوتر العميق بين الفرد بوصفه مُنتِجًا للمعرفة، وبين الهويات الثقافية الجماعية التي تطالبه بالانخراط في الدفاع عنها. يشكّل هذا التوتُّر مدخلًا جوهريًّا لفهم كتاب «الغرب: تاريخ جديد لفكرة قديمة» للباحثة نيشا ماك سويني، الصادر حديثًا عن دار تكوين الكويتية، الذي يعيد النظر في مفهوم «الغرب» بوصفه سرديةً متغيِّرة أكثر من كونه حقيقة ثابتة.

تستعرض سويني في كتابها، دعمًا لأطروحتها، حياة أربع عشرة شخصية، بدءًا من المؤرخ اليوناني هيرودوت، مرورًا بشخصيات إسلامية مثل الكندي والمأمون، وصولًا إلى شخصيات سياسية معاصرة مثل كاري لام. تمتد شخصيات سويني عبر طيف واسع من ألوان البشرة، وأماكن المنشأ، وأنماط التجارب الإنسانية المختلفة، لتُظهر أن الحضارة الغربية إبداع مركّب ساهم فيه أشخاص من جميع الخلفيات، بما في ذلك ماك سويني نفسها، التي تصف ذاتها بأنها «امرأة من عِرق مختلط»، إذ وُلدت لأب إيرلندي وأم صينية.

كما يحلل الكتاب كيفيَّة تصوير الغرب للآخر غير الغربي، غالبًا بوصفه تضادًّا مستمرًا للمثل العليا الغربية، من خلال سلسلة من التقابلات المفاهيمية مثل: الغرب مقابل الشرق، الذكورة مقابل الأنوثة، القوَّة مقابل الضعف، الشَّجاعة مقابل الجبن، البشرة الفاتحة مقابل الداكنة. بينما في الغرب الحديث تظهر هذه البلاغة أحيانًا تحت السطح في الخطاب السياسي.

وتعالج الكاتبة أيضًا هشاشة الحدود بين الغرب والآخرين، موضّحَةً أن التاريخ الغربي ليس خطًّا مستقيمًا، بل شبكة من التبادلات الثقافية والسياسية، بدءًا من الإمبراطورية البيزنطية، مرورًا بالاستقلال الأمريكي، وصولًا إلى جهود روسيا والصين لإعادة صياغة التاريخ الغربي ضمن سياقها المحلي.

يمزج أسلوب الكتاب بين التحليل التاريخي والسير الذاتية المصغَّرة، ما يتيح قراءة كل فصل مستقلًّا عن الآخر، مع إبراز الروابط بين الشخصيات والفترات التاريخية. في النهاية، كما تؤكد الكاتبة: «هذا الكتاب ليس هجومًا على الغرب، بل احتفاء به وبمبادئه الأساسية… فأي شيء يمكن أن يكون أكثر غربيّةً من التشكيك في الموروث ونقده ومناقشته؟ وأي شيء أكثر غربيةً من الانخراط في الحوار وإعادة رسم ملامح التاريخ؟»

يد الأم

سبق لنا في نشرة «إلخ»، وفي عدد خاص، أن تناولنا معضلة الأمومة، مشيرين إلى تعقيد العلاقة بين الأم والابن، والحاجة الملحَّة إلى فهم أبعادها النفسية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يأتي كتاب «يد الأم» للكاتب الإيطالي ماسيمو ريكالكاتي، أحد أهم الكتب التي تسهم في الإحاطة بهذه المعضلة وفهمها بعمق، من خلال مزج التحليل النفسي بالتجربة الشخصيَّة وشعرية الحياة بالمتخيل البشري.

يركز ريكالكاتي على الجدلية الأساسية في الأمومة، والمرتبطة بحيرة الأم، بين تعلقها العاطفي بطفلها والرَّغبة في امتلاكه، وبين ضرورة الانفصال عنه ومنحه الحرية. إذ أن الإفراط في التحكم والامتصاص الكامل للابن يؤدي إلى علاقات خانقة وغير صحية، بينما يمثل الانفصال المحب والمحرر النموذج الأمثل للأمومة السليمة. ويؤكد الكاتب أن الأمومة الحقيقية تتطلب استعدادًا للخسارة، وأن منح الحرية للابن أعظم هدية يمكن للأم تقديمها.

يتحدث الكاتب أيضًا عن الدور المتوازن للأب، مكملًا ما تناوله في كتابه الآخر «عقدة تيليماكو: الآباء والأبناء بعد أفول الأب». فهو يرى أن الأب يعد عنصرًا ثالثًا يتيح هذا الانفصال الصحي بين الأم والابن. فالأب يمثل الحرية والاستقلالية، ويمنح الابن فرصة تجربة العالم بنفسه، بينما يساعد الأم على استعادة توازنها والحفاظ على هويتها بوصفها امرأة. بهذا يصبح الدور الأبوي مفصليًّا، وضرورةً للحفاظ على النمو النفسي السليم للأطفال، كما يساهم في قطع الحبل السري، وتجنب أن يظل الأبناء «رضّعًا نفسيين» لأمهاتهم مدى حياتهم.

لا يكتفي ماسيمو ريكالكاتي بدراسة فضائل الأمومة، لكنه يغوص في تشوّهاتها المعاصرة التي تفرضها تعقيدات الزمن الحديث، حيث تتجلَّى انحرافات في صور متعددة؛ بين رفض الإنجاب باعتباره تضحية جسدية ونفسية، وبين تملُّك قهري للابن يحوّله إلى امتداد للأم.

يشير الكاتب إلى أن بعض الأمهات، خاصةً اللواتي اخترن الأمومة، قد يهيمن عليهنّ هاجس امتلاك الطفل أكثر من الرغبة الحقيقية في الأمومة، مما يؤدي إلى علاقة خانقة تفتقر إلى المسافة الرمزية الضرورية. في هذه الدينامية، يتحوَّل الابن إلى مستودع لألم الأم وسرّها، ويُثقل بعبء منح حياتها معنى، ما يخلق علاقةً مَرَضية قائمة على عبودية متبادلة، ويفضي إلى تعايش مميت (Simbiosis Mortífera) يُلغي الهويات الفردية، ويشوّه جوهر العلاقة الأمومية.

جدير بالذكر أن الترجمة العربية لـ«يد الأم» صدرت حديثًا عن منشورات حياة، وستكون متوفرةً في معرض الرياض الدولي للكتاب.

إيمان العزوزي

قصر الكتب

تأليف: روجيه قرينييه / ترجمة: زياد خاشوق / الناشر: المدى / عدد الصفحات: 179

لم يحظَ كتاب «قصر الكتب» لروجيه قرينييه، الكاتب والمستشار البارز في دار قاليمار الفرنسية، بالاهتمام الذي يليق بصاحبه ذي الخبرة في مجال القراءة والكتابة. «قصر الكتب» أبعد ما يكون عن دراسة أكاديمية أو بحث منهجي، فهو أقرب إلى دفتر تأمُّلات حرة، جمع فيها قرينييه حصيلة قراءاته الطويلة والمتنوعة، وملاحظاته الدقيقة حول الأدب والحياة. أسلوبه سلس وعميق في آن، مما يمنح القارئ انطباعًا أنه يحاور قارئ يشبهه.

تتنوع موضوعات الكتاب بين قضايا أدبية وإنسانية شتى، من حضور الحوادث اليومية في الأدب، إلى متعة الانتظار وقلقه، وإغراء النصوص الناقصة. ويرى قرينييه أن الكتابة حاجة وجودية أساسية، تحمل في طياتها الرَّغبة في الهروب من الواقع، والسعي إلى خلود رمزي، ونقل التجارب الإنسانية، قبل أن تكون أولًا وأخيرًا عشقًا للغة.

وهكذا يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتركان القارئ في حالة تفكير دائم: «ما الكتابة؟»، و«هل يمكن أن تكون الكتابة سببًا للعيش؟» أسئلة يظل جمالها في بقائها دون إجابة نهائية.

ومن أبرز ما يميز هذا العمل، دوره في إعادة إحياء أسماء شبه منسية في الأدب، مثل الكاتب ليون أريقا صديق ألبير كامو وكوكتو، الذي يقدمه قرينييه باحترام كبير وإعجاب لافت. وهكذا لا يقتصر «قصر الكتب» على كونه مجموعة مقالات أدبية، بل هو أيضًا شهادة حيّة على الأدباء أنفسهم، سواء كانوا أسماء كبرى أو أصوتًا هامشيّة تستحق الاكتشاف من جديد.

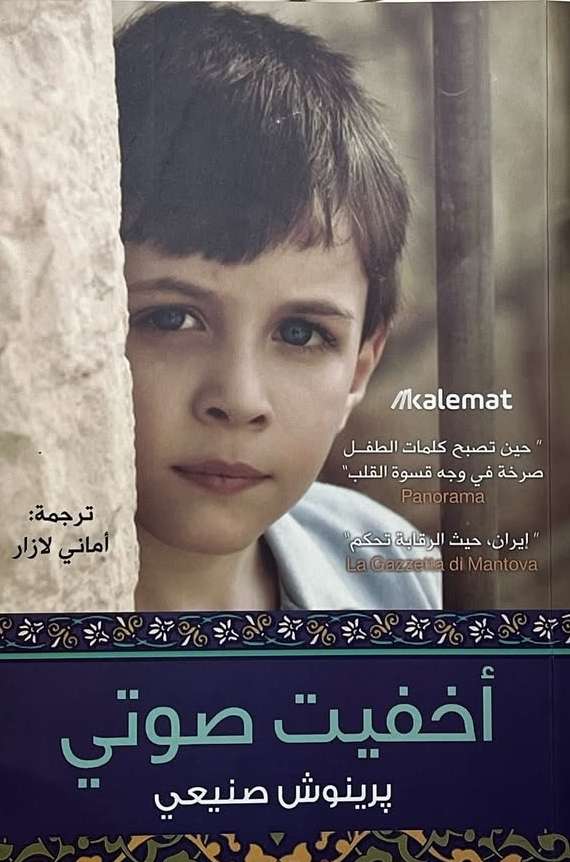

أخفيت صوتي

تأليف: برينوش صنيعي / ترجمة: أماني لازار / الناشر: كلمات - عصير الكتب / عدد الصفحات: 295

تعد رواية «أخفيت صوتي» لبرينوش صنيعي، من أبرز الأعمال الأدبية الإيرانية التي لاقت نجاحًا لافتًا، إذ أعيد طبعها عدّة مرات في عامها الأول. تقدم الرواية نقدًا اجتماعيًّا وسياسيًّا غير مباشر لمرحلة ما بعد الثورة الإيرانية، حيث تتقاطع مأساة طفل مع صمت المجتمع إزاء القضايا الإنسانيّة والنفسية.

تدور الأحداث حول «شهاب مختاري»، الطفل الذي لم يتحدث حتى سن متأخر رغم سلامته الجسدية، يصفه أبوه وأقاربه أنه «متخلف»، فيما ترى أمه في صمته شيئًا مؤقتًا وتدافع عنه بإصرار. من خلال صوته الداخلي، نتعرف إلى معاناته مع التنمُّر والعزلة، وكيف وجد في الصمت أحيانًا وسيلة قوة وانتقام رمزية. تكشف الرواية بذلك عن فشل المجتمع في فهم الطفولة واحتياجاتها النفسية، وتضع القارئ أمام صورة قاسية عن التربية في ظل تقاليد ترى في الأبكم عارًا.

تتجاوز الرواية كونها حكاية عن مسار التحوُّل من الصمت إلى الكلام، فهي أيضًا نقد لمكانة المرأة في المجتمع الإيراني. إذ تُظهر الأم والجدة الحاملتين الحقيقيتين لثقل الأسرة، في مقابل سلطة ذكورية تربط النطق والنجاح والانتماء بالأب. في هذا الانقسام، يصبح صوت المرأة ورعايتها هو الملاذ الوحيد لـ«شهـاب»، ويصبح صمته انعكاسًا لعجز المجتمع عن الاعتراف بالقيمة الإنسانية بعيدًا عن معايير القوة والنجاح.

لغة الكاتبة بسيطة ومباشرة، تخلو من الإطالة، لكنها قادرة على النفاذ إلى عمق التجربة الإنسانية.

مجموعة الوثائق الفاطمية

تأليف: جمال الدين شيّال / الناشر: منشورات الجمل / عدد الصفحات: 416

وثّق المؤرخ الراحل الدكتور جمال الدين شيّال، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية وصاحب المؤلفات البارزة عن تاريخ الهند ومصر والشام، تاريخ الدولة الفاطمية التي شكّلت تحديًا كبيرًا للباحثين بسبب صعوبة الوصول إلى مصادرها، نتيجة إغفال عدد من الوثائق وتدمير الكثير منها على مرّ الزمن.

يتضمن هذا العمل مجموعةً من الوثائق الفاطمية يبلغ عددها ثلاثًا وعشرين وثيقة، منها عشر وثائق تتعلق بنظام الخلافة وولاية العهد، وثلاث عشرة وثيقة تتناول نظام الوزارة وشؤون الوزراء. وقد قُسِّم هذا العمل إلى قسمين رئيسين: اختص القسم الأول بدراسة تحليلية لكل وثيقة، تناول فيها مضمونها ومدى صحتها، كما استعرض من خلالها نظام الحكم الفاطمي وتاريخه عمومًا، مضيفًا شرحًا لبعض المصطلحات الفاطمية الواردة في تلك الوثائق. أما القسم الثاني، فقد خُصّص لنشر نصوص الوثائق كاملة، بعد ضبطها وتحقيقها، مع ترتيبها وفق تسلسلها الزمني.

افتتح المؤلف كتابه بمقدمة وافية شرح فيها مضمون العمل وأهميته، مستعرضًا المادة التاريخية التي اعتمد عليها، ومشيرًا إلى تنوع مصادره بين السجلات العربية الأصلية والمراجع التاريخية المترجمة، إضافةً إلى عدد من المخطوطات والمطبوعات الأدبية التي أغنت البحث.

ولم يقتصر اهتمامه على توثيق تاريخ الدولة الفاطمية فحسب، بل امتدَّ ليشمل ملامح المجتمع الفاطمي في تلك الحقبة، حيث كشف عن وثائق نادرة عُثر عليها في مكتبة دير سانت كاترين، وهي وثائق أمانات صادرة عن الخلفاء الفاطميين ووزرائهم، تهدف إلى حفظ حياة الرهبان وتأمين ديرهم وممتلكاتهم، مما يعكس جانبًا مهمًّا من التعايش الديني والسياسي في ذلك العصر.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.