بعد الحرب مع إيران، كيف ستهدد إسرائيل الشرق الأوسط

لماذا هجمت إسرائيل على إيران الآن؟ وهل سقطت فرضية «التخادم» الإيراني الإسرائيلي؟

عاش الشرق الأوسط اثني عشر يومًا مثيرة وسريعة الإيقاع، دارت خلالها رحى الحرب بين إيران وإسرائيل، في مواجهة مباشرة نادرة بينهما.

بينما حلّلت الأعداد السابقة من نشرة الصفحة الأخيرة تلك الحرب وحيثياتها، يسلّط هذا العدد الضوء على تساؤلات مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا على اختلاف توازنات الشرق الأوسط بفعل متغيرات الحرب الأخيرة.

قراءة ماتعة!

عمر العمران

هل سقطت مقولة «التخادم» الإيراني الإسرائيلي؟

يسعى العديد من المحللين السياسيين إلى إيجاد نظريات شارحة للوقائع الجيوسياسية في المنطقة، ولا غضاضة في مسعاهم. لكن الإشكالية أن نجد أكثر من نظرية يكون لها إقناعها «المنطقي» بناءً على قواعد فكرية في إطار معين مخصوص، وإن لم تشرح مجمل الظاهرة الإنسانية السياسية. وإزاء التخادم الإسرائيلي الإيراني وأسباب الحرب التي دارت بين الطرفين لاثني عشر يومًا، نجد استمرار الاحتكام إلى نظريتين صامدتين منذ عقود، لكل منهما اتساق بحسب «منطق» منظّريها ومرجعيتهم الفكرية التحليلية.

وقبل تناول النظريتين، هناك حقيقة لا بد للقارئ أن يستلهمها ويبحث عنها إن أراد، ألا وهي أن «المنطق العقلي» ليس أداة رياضية قطعية الحجة وكونية التقرير، ولا يمكنه تحليل وقائع البشرية وجوانبها الإنسانية والاجتماعية تحليلًا دقيقًا ومجمعًا عليه من كل الحضارات والمجالات التداولية.

لدينا نظريتان سائدتان منذ عقود حيال تفنيد العلاقة الإسرائيلية الإيرانية، وبالتبعية العلاقة الفارسية اليهودية. الأولى تدّعي أن العلاقة بين الطرفين يحكمها منطق العلاقات الدولية الحديث، لا سيما النظرية الواقعية الجديدة بشقيها الدفاعي والهجومي، التي تعدّ أكثر تلك النظريات قدرة تنبؤية، والتي ترتكز على أن النظام الدولي تشكّله مجموعة أسس: فوضوية النظام الدولي (أي لا وجود لسلطة شرعية ومركزية تديره)، ومبدأ توازن القوى، وتبعية التحليل والتفكير السياسي لـ«بنية المنظومة الدولية» أو نسقها التراتبي بحسب معيار القوة.

وبسبب معيار القوة هذا، ظهر إطار فكري تحت مظلة ما يسمى «التفكير العقلاني» للفاعلين، أي حسابات الخسائر والمكاسب؛ إذ الخسائر النسبية أكثر إثارة للقلق من الخسائر المطلقة، وعلى هذا يكون عدم التفكير في التعاون إن تمخض عن خسائر نسبية. كما أن من أسسها أن تتهيأ كل دولة إلى تحقيق أمنها القومي في تنافس مستمر يرتكز على القوة، والمداومة على تحصيل المزيد منها كأداة ردع أمني وعسكري، وفي أغلب الأحيان على لعبة محصلتها صفرية؛ إذ إن تنامي قوة دولة ما، يفضي إلى تزايد خطرها على الدول الأخرى في الجوار، ومن ثم قدرتها على فرض ما تريد على عكس ما يرغبون.

النظرية الثانية، تحاول الاعتماد على مقاربات تاريخية، بتوسيع زوايا رؤيتها قليلًا والابتعاد عما قد تراه جمودًا عقليًّا مرتهنًا بأطر سياسية حديثة، فتدّعي أن هنالك تخادم بين الطرفين -الفارسي واليهودي- منذ قديم الأزل، وإن كان لكل منهما مصالح آنية قد تفرض بعض التنافس، إلا أن عداءهما الظاهر ينطوي على تعاضد خفي تحكمه الأهداف طويلة المدى، كي ينعم الطرفان بالتفوق على غيرهما من القوى في المنطقة.

وبذلك، فكلاهما بحاجة إلى الآخر بغية تحقيق الوحدة الداخلية لكل منهما، بسرديات مدفوعة بضرورة التحوط لـ«خطر» خارجي محدق، وبتبريرات لمشروعات توسعية خارجية أو لتطوير آليات وتقنيات عسكرية وحربية متطورة. وعلى هذا يُفسَح الطريق أمامهما لتحقيق الهيمنة الإقليمية بالتخادم على حساب -وأحيانًا باستغلال أو استمالة- القوى الأخرى العربية والتركية وغيرهما من الأعراق والأقليات الأخرى، مثل الأكراد والدروز والعلويين والأذر والأرمن وغيرهم.

محاولات النظرية البنائية في العلاقات الدولية

قد يقال إن النظرية البنائية في العلاقات الدولية قد نحت منحًى مشابهًا للمقاربات التاريخية هذه، وأجادت في التأصيل والتنظير بطرق منهجية، لكنها في الواقع لم تصل إلى القدرة التنبؤية لدى الواقعية الجديدة في تحليل الوقائع السياسية. فالنظرية البنائية، وأهم كتّابها المفكر ألكسندر وندت، تؤكد أن هويات الدول ومصالحها تتشكل وتتغير من خلال التفاعلات الاجتماعية والثقافية، وليست فقط نتيجة للعوامل المادية، مثل القوة العسكرية أو الموارد الاقتصادية. إذ تؤمن البنائية أن هناك تأثيرًا متبادلًا بين البنية (النظام الدولي) والفاعلين، فالبنية تؤثر في سلوك الدول، وفي الوقت نفسه، يعيد الفاعلون تشكيل هذه البنية من خلال تفاعلاتهم وممارساتهم.

الطرح البنائي يشابه طرح نظريات مهمة في حقول العلوم الاجتماعية، مثل نظريات الخطاب كما عند ميشيل فوكو في بحثه للسلطة والمعرفة ودورهما المفصلي في تشكيل الخطابات والسرديات الثقافية والسياسية والاجتماعية، والدور الرئيس، في سياق هذا التشكيل، لشبكة علاقات القوة داخل البنية الاجتماعية في كل وحدة مجتمعية. كذلك، فإنه يشابه من نواحٍ مختلفة النظريات البنيوية، التي وإن تجاهلت السلوك الفردي وركزت عوضًا عنه على دراسة الهياكل الاجتماعية الأكبر، مثل المؤسسات والقيم والمعايير والعلاقات الاجتماعية، إلا أنها تعتقد بأن تلك الهياكل ليست مجرد مجموعات من العناصر المنفصلة، بل هي أنظمة مترابطة، حيث يؤثر كل عنصر في الآخر ويتشكّل من خلاله.

الدراسات ما بعد الكولونيالية... تحرر من الرؤية الغربية

الدراسات الحديثة ما بعد الكولونيالية تأخذ بتحليل الظواهر الإنسانية لآفاق أوسع وأجدر على الفهم الشامل. فهي تحاول أولًا عدم الارتهان للنظرة الغربية إزاء الكون والمعرفة، أي الأسس الأنطولوجية والإبستمولوجية المستخدمة لتفسير الدور الوظيفي للإنسان في الكون، ولشرح وقائع المجتمع وتطوراته التاريخية، بل إنها تحاول أن تستلهم رؤى شرقية وإفريقية وجنوب أمريكية وغربية قديمة، كي لا تغفل أي عوامل اجتماعية وثقافية مؤثرة في كيفية تحرك المجتمعات البشرية وتشكّلها، بغية استنباط قراءات شارحة لواقع السيرورة الإنسانية وماضيها ومستقبلها على هذه الأرض.

والإشكالية الأساسية لدى النظرية البنائية، ذات الصلة بموضوعنا في تقييم العلاقة بين إسرائيل وإيران، هي تقليلها من شأن تأثير الدولة الحديثة ككيان فاعل أساسي في البنية الدولية، وكمفهوم مجرد لكنه متغلغل في هوية كل فرد حديث. وحتى الواقعية الجديدة، وبدرجة أولى النظريات الليبرالية الجديدة، ومعظم النظريات في حقل السياسة والعلاقات الدولية المنكفئ على نفسه -كما هو حال معظم حقول العلوم الإنسانية الحديثة- كلها لديها قصور في تضمين تحليلها أثر الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها الدولة الحديثة، أوربية المنشأ وغربية المفاهيم والمبادئ، بقوتها العسكرية والسلطوية واقتصادها الرأسمالي ومؤسساتها البيروقراطية، في تشكيل الخطابات والهويات والقيم والأفكار لدى الأفراد المُشكِّلين بدورهم للوحدات الفاعلة -مؤسسات أو شركات أو دول- التي تعمل وتتفاعل داخل النسق والمنظومة الدولية.

زبدة القول، إن تحليل هذه الظاهرة يستلزم -كما تستلزم أغلب الظواهر الإنسانية العصية على التحليلات الرياضية المحكمة- الاعتماد على آليات مركبة تأخذ بالمنطق «العقلاني» وأطره المتعددة، ولا تلغي الجوانب التاريخية والفكرية والاجتماعية والثقافية التي قد تكون باعثًا ومحركًا للأفراد ذوي الأيديولوجيات الخاصة (هنا الأيديولوجية الصهيونية والأيديولوجية الخمينية وكلاهما توسعي، فضلًا عن الأيديولوجية الإيفانجليكية في الولايات المتحدة الأمريكية) الذين يُسيّرون عمل المؤسسات السياسية في دولهم الحديثة، أي التي تلتزم بأطر منطقٍ سياسي تابع لبنية المجتمع الدولي، وصراع القوى العظمى وقوى الإقليم، ومصالح الفاعلين في تلك البنية.

وفي الفقرات التالية لا نسعى لتحليل الحرب التي دارت بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني؛ فهذا أمر متروك للخبراء العسكريين. كما قد سبقنا العديد من المحللين الذين أجادوا في تفصيل التجاذب السياسي والعسكري المواكب للحرب وما بعدها، وعلى رأسهم الدكتور هشام الغنام في مقالته «أين ستتجه حرب إيران وإسرائيل».لكننا نحاول الإجابة عن سؤال: إن لم تكن العلاقة بين إسرائيل وإيران مبنية على التخادم السياسي التام، فلماذا لم تضرب وتبيد إسرائيل أذرعَ إيران في المنطقة مثل حزب الله؟ أو تهجم على برنامج إيران النووي منذ عقد من الزمان؟ لماذا الآن؟

علاقة تاريخية وطيدة وتحولات أيديولوجية عدائية لا تلغي المصالح المشتركة

لا يمكن إنكار العلاقة التاريخية التخادمية بين الفرس واليهود، فتاريخيًّا تعرض اليهود لأكثر من سبي، لكن من أشد ما تعرضوا له في تاريخهم الطويل كان السبي البابلي. فقد جاء السبي البابلي على يد نبوخذنصر في القرن السادس قبل الميلاد، حيث احتل القدس عام 586 قبل الميلاد، ودمر الهيكل وأسر العديد من اليهود، مما أدى إلى نزوحهم إلى بابل، ومن ثم شتاتهم. غير أن الملك الفارسي كورش الثاني (كورش العظيم) أسقط بابل عام 538 قبل الميلاد، وسمح لليهود بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء المعبد، فعدّه اليهود مخلصًا لهم، حيث أظهر لهم عطفًا ودعمًا كبيرين، لا سيما أن اليهود كانوا بمثابة الطابور الخامس للجيش الفارسي الإخميني عندما انقض على العاصمة بابل. لذا قدّس اليهود كورش، وكتبوا عنه في الكتب المقدسة، عادّين إياه أداة إلهية في تحريرهم.

ودون التفصيل في السرد التاريخي، ووصولًا إلى التاريخ الحديث، فقد كانت إيران زمن الشاه محمد رضا بهلوي من أوائل الدول التي سارعت للاعتراف بإسرائيل، وفي تلك الفترة قامت علاقات دبلوماسية وتجارية بين إسرائيل وإيران، حيث تعاونتا في مجالات عدة، بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية والنفط، لا سيما وأن الشاه كان من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وإذ نتناول الجوانب التاريخية التي قد تقرب بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني ونؤكد على أهميتها، ينبغي التنبه هنا إلى عدد من الأمور: فأولًا، المفهوم المجرد «للدولة الحديثة» له أهميته التطبيقية على أرض الواقع، فأيًّا كانت الخلفية الثقافية لأي دولة حديثة فإنها -ببنيتها السياسية ومؤسساتها البيروقراطية وسلطتها الجبرية واقتصادها الرأسمالي- تسعى لتحقيق مصالحها وفق رؤى وأطر سياسية حديثة، مما يعني لزوم دخولها في التجارة العالمية والالتزام بأطر النظام الدولي والتيقظ لمصالح القوى العظمى والقوى الإقليمية الأخرى، كي تضمن تحقيق مكاسب نسبية لها.

إيران وإسرائيل دولتان حديثتان، وإن كانت لهما أيديولوجيات لاهوتية إحيائية وإقصائية توسعية، إلا أنهما كدول حديثة لا بد أن تخوضا لعبة الصراع الدولي، وتتقيدا أو تستفيدا من بعض وسائله وإجراءاته، كي تضمنا الاعتراف بهما ضمن المجتمع الدولي. لذا، فهما يتصرفان بحسب الظروف لتحقيق مصالح براغماتية، وأبرز مثال هو فضيحة «إيران كونترا» أو «إيران قيت» التي تضمنت بيع إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريقان في بداية ثمانينيّات القرن العشرين أسلحة لإيران بداية زمن نظام الخميني «الولي الفقيه» بوساطة إسرائيلية، رغم مخالفة ريقان لقوانين بلاده التي تجرم بيع الأسلحة في ذلك الوقت لإيران.

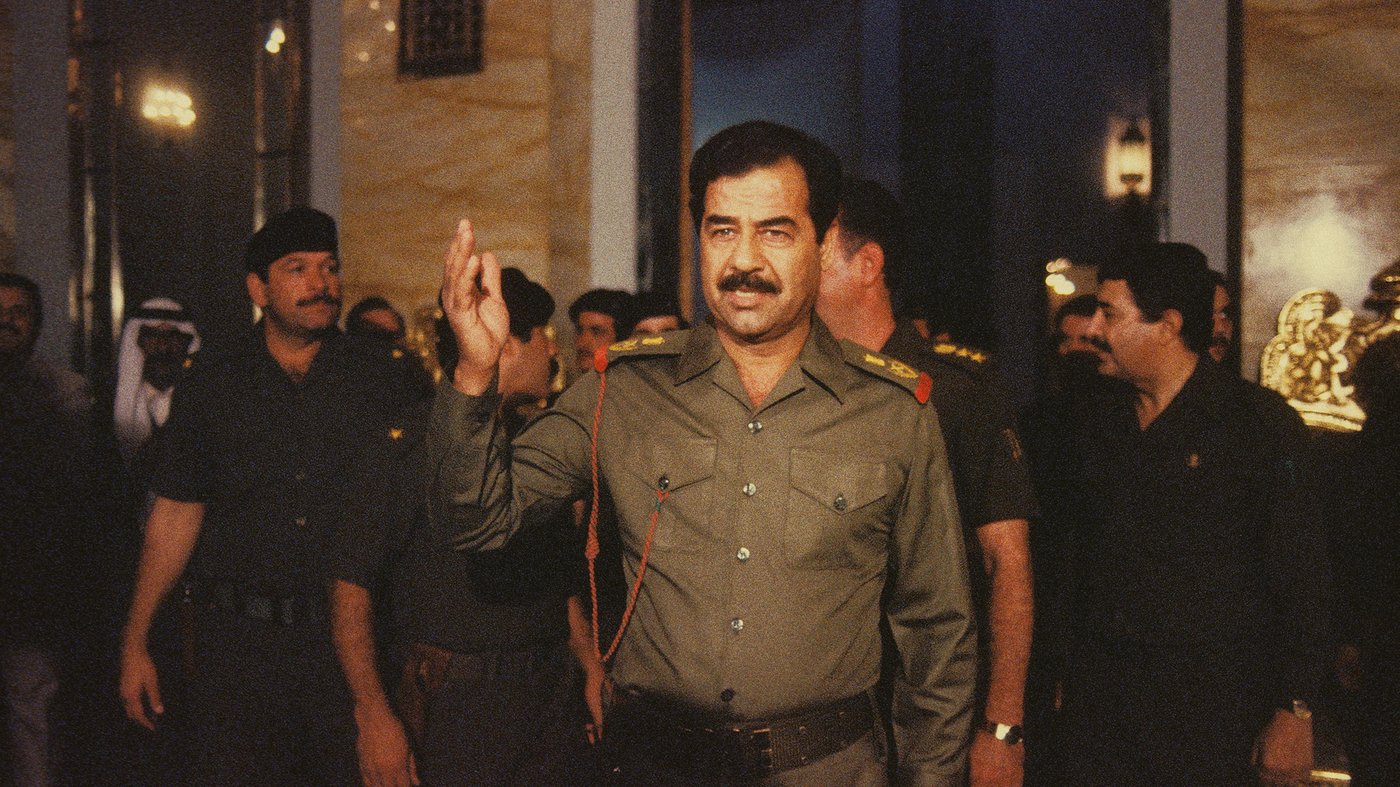

الوساطة الإسرائيلية لم تكن لعلاقة قربى بالنظام الخميني الجديد، الذي لبس ثوبًا أيديولوجيًّا توسعيًّا يدّعي الدفاع عن العالم الإسلامي والمسلمين، ويحارب النظم السياسية العربية في المنطقة بذريعة تواطئها مع الغرب، بل لتوافق مصلحي وظرفي بين الطرفين، أبرز بنوده: تحجيم القوة العراقية ونظام صدام حسين، لا سيما برنامج العراق النووي. كما أن هناك معطيات أخرى، كان أهمها بالنسبة لإسرائيل إطالة أمد الحرب بين إيران والعراق، مما يضعف كلتا القوتين. وبالنسبة لنظام الخميني، فالحصول على أسلحة ضروري للتصدي للقوة العراقية المتفوقة.

بل إن التخادم والتوافق المصلحي قد حدث حتى في الملف السوري خلال العقد الماضي؛ فالطرفان متفقان على الإبقاء على نظام بشار الأسد لأسباب مختلفة: إيران تعدّه حليفًا استراتيجيًّا يصل بجسرٍ محورها الشيعي ما بين العراق ولبنان، في حين تجد إسرائيل مصلحتها في هشاشة ذلك النظام وضعفه خارجيًّا وقمعه وتسلطه على شعبه داخليًّا، بما يحقق استتباب الأمن الإسرائيلي، لا سيما أن سوريا بلد كبير وشاسع ومليء بالإمكانيات البشرية والطبيعية الهائلة.

لماذا اختارت إسرائيل هذا التوقيت كي تضرب حزب الله وإيران؟

بتبسيط غير مخل، إسرائيل ضربت أذرع إيران وعزمت على اجتثاثها، لا سيما الخطر الأكبر لإسرائيل والورقة الأهم لدى إيران، حزب الله وقائده حسن نصر الله، لأن الاستفادة من المناكفات السياسية والمناوشات العسكرية مع تلك الأذرع ومع إيران باتت أوراقًا محروقة، بالتحديد بعد هجوم السابع من أكتوبر والخسائر الفادحة التي تلقتها إسرائيل، سواء على مستوى العجز عن صد ذلك الاختراق الكبير أو الفشل في التعاطي معه أو حتى إدارة الحرب ضد حماس بصورة مخزية دوليًّا، فغدت حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مما أضعف صورتها الدولية وأوهن مكانتها السياسية واستحقاقها للاحترام حتى في داخل الدول الغربية الداعمة لها دون شروط.

وهذا بدوره أفضى إلى عربدة إسرائيلية صهيونية خرجت على ما تبقى من أعراف وقوانين دولية لم تنتهكها بعد، ووجهت جام غضبها -بدعم أمريكي غير واعٍ- نحو الأهداف التي تجد نوعًا من الوفاق الإقليمي والدولي حول استحقاقها للضربات. بصورة أوضح، نهاية حزب الله وحسن نصر الله، وربما نهاية النظام الإيراني «الخميني»، قد كتبتا يوم السابع من أكتوبر، أي أن كلا المذكورين لم يتوقعا ذلك الاختراق من حماس لإسرائيل وحجم العمليات التي شنتها حماس، ولو علما لحاولا منع حماس لإدراكهما التام بحيثيات ذلك عليهما.

لم يشأ النظام الإيراني أن يدخل في أي حرب أو مواجهة، بل كان يعتاش على استغلال أذرعه وتهديداتها «المحسوبة عقلانيًّا» لإسرائيل، وعلى انتشار سردية دعمه لهذه الأذرع وتمكينه لها وأنها جزء من قوته الأخطبوطية في المنطقة، فضلًا عن سرديات التحوط والخوف التي يرددها العالم الغربي من إيران، مما يعظم من قوتها ويعلي من مكانتها في أذهان شعوب المنطقة والعالم أجمع. لكن الشباب الذين استمالتهم الجماعات العسكرية في غزة يقبعون تحت وطأة حصار إسرائيل القاتل ولسنين عديدة، لذا فإن انتقامهم من إسرائيل لم يكن كالجعجعة الإعلامية للميليشيات العسكرية للإطار الشيعي في العراق، أو كما يدرك ويحاذر حزب الله في لبنان.

أما سقوط نظام الأسد، فإن أتى جرّاء تتبع إسرائيل لحساباتها السياسية الخاصة المذكورة آنفًا للتخلص من حزب الله، الذي كان يردف نظام بشار الأسد البائد على الأرض بدعم إيراني وبميليشيات شيعية من أفغانستان وباكستان، وينتفع من الغطاء الجوي الروسي الذي بات أكثر انشغالًا في مأزق حربه ضد أوكرانيا، فإن المعارضة السورية بقتالها لسنين وتأنيها السياسي واغتنامها للفرصة السانحة أطاحت بنظام بشار وأعادت للسوريين حرياتهم.

ومن جهة أخرى، فإن التخادم المصلحي بين إسرائيل وإيران في سوريا كان في حدود ترسمها إسرائيل، وكلما تخطت إيران الحد المقرر، شنت عليها إسرائيل ضربات محدودة. حتى وقوع كارثة السابع من أكتوبر على إسرائيل، إذ اتخذت بعدئذ قرار شن هجمات نوعية على النظام السوري البائد فأنهكته. وعلى حليفته إيران، وصلت ذروتها بضربات مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في إبريل، 2024. لترد إيران في الشهر نفسه، لأول مرة في تاريخ النظام الخميني، برد عسكري صاروخي ينطلق من الأراضي الإيرانية نحو إسرائيل، رغم محاولاتها عبر أذرعها في المنطقة لعقود من الزمن الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بغية تحصيل أوراق تفاوضية في مسارات التعاطي السياسي مع الغرب.

ويمكن القول إن الخطر الإسرائيلي هو أكبر تحديات الدولة السورية الجديدة، مع التفاف شعب كبير وأبيّ مثل الشعب السوري حول رجل أظهر قدرة سياسية ودبلوماسية على إدارة المشهد الداخلي والخارجي في بلده، الرئيس أحمد الشرع، ليغدو ذلك من أشد التهديدات بحسب الرؤية الصهيونية الإسرائيلية.

ميزان القوى معيار المؤسسات السياسية الدولية، والأيديولوجيات بواعث القيادات السياسية والعسكرية

التفكير السياسي الحديث يرتكز على مبدأ توازن القوى، سواء إقليميًّا أو دوليًّا. وكل القوى الإقليمية في الشرق الأوسط تكترث بتحقيق مصالحها وبامتلاك قوة عسكرية رادعة، وتسعى بدبلوماسية تعاونية لخلق فرص الشراكات مع الدول المحيطة في ميادين الاقتصاد والتعليم والثقافة والتطور التكنولوجي وغيرها من المجالات، بيد أن النظام الإيراني منذ نشأته وهو يملك أيديولوجية خمينية بدستور يحرض على التوسع، وبجلباب ديني مشوّه يبتغي استنساخ تجربته في كل الدول العربية والإسلامية، وبفكر صارخ يقدم بقاء «نظام ولاية الفقيه» على أداء العبادات المفروضة، ليحوّر بذلك الشريعة الإسلامية ويؤصل لعقيدة لم تقل بها من قبل أيّ من المذاهب الفقهية الشيعية والسنية على حد سواء.

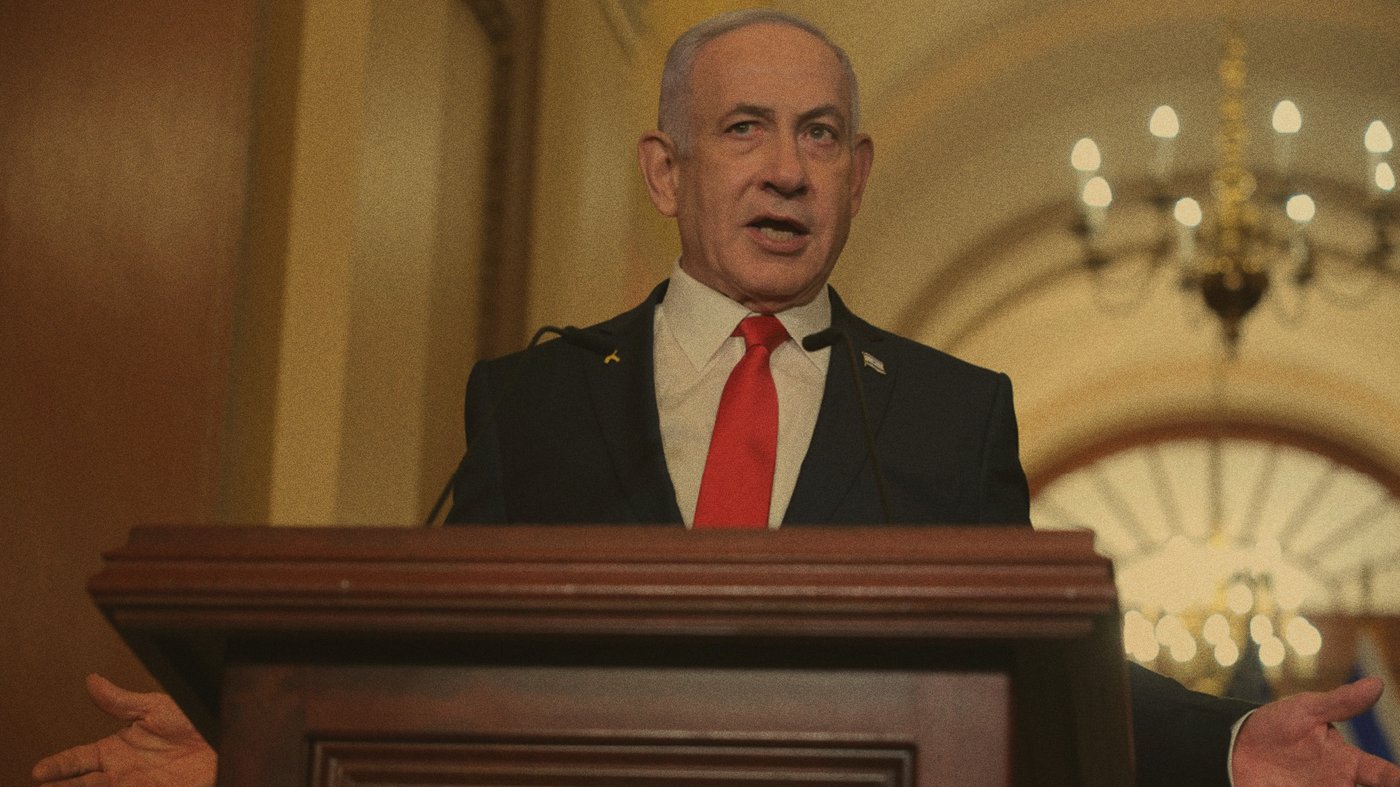

في الجانب المقابل، فإن الدولة الإسرائيلية قائمة في صميمها على إبادة الآخر واجتثاثه، بل إن الحق هو ما تقرره الصهيونية لنفسها؛ فإن استباحت قتل العزل والمدنيين والأطفال فـ«لأنه حق». فالقوة الصهيونية هي من يقرر الحق والباطل، كما أكد ذلك منظّر الصهيونية الأول، الذي يَعده نتنياهو قدوة له، زئيف جابوتنسكي.

وهذا الخطاب الأيديولوجي القبيح هو ذاته الخطاب النازي والفاشي، وخطاب كل الحركات التي خرجت من رحم المادية الغربية الاستعمارية التي كانت تنظر بازدراء وفوقية تجاه الحضارات المختلفة الأخرى. بل هو أيضًا السبب خلف القوانين المسماة «قوانين معاداة السامية» التي تستخدم لتكتيم الأفواه في البلدان الغربية عن الصدع بالحقيقة وتثبيط المشروع الصهيوني.

كما أن هذا الخطاب يحمل في طياته تفسيرًا للمقولات والسرديات السياسية المبتذلة التي يرددها الساسة الغربيون مثل «إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها»، والتي لا تحمل معنًى غير تقرير القوة الغربية وممثلها الاستعماري في المنطقة، وكأن لا شعب ولا دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها غير إسرائيل.

الجانبان الإسرائيلي والإيراني يتحركان في إطار نظام حديث تسعى وحداته إلى تحقيق مصالحها ولو ببراغماتية غير محبذة، لذا يستغلان هذا الإطار وإجراءاته متى دعت الحاجة، ويتنبهان لميزان القوة في الإقليم، ولكنهما يبقيان أيديولوجيين بصورة متطرفة. وهنا يبرز السؤال: هل أيدولوجيتا هذين النظامين متضادتان في جوهرهما؟ والجواب: ليس بالضرورة أن تكون أي أيديولوجية متضادة بالكامل مع كل أيديولوجية تخالفها في بعض الجوانب، فقد تتوافق بعض الأيديولوجيات في جوانب وتفترق عند أخرى، بل إن الأيديولوجيتين الصهيونية والخمينية توافقتا على إقصاء العرقيات الأخرى وربما احتقارها، لا سيما العرب.

وربما يجدر توجيه تركيز السؤال على ما يجب نبذه في هذه الأيديولوجيات، سواء اتفقت أم تعارضت، فالمنبوذ بالتأكيد هو ما تحمله من بذور إقصائية تهمّش المختلفين عنهم وتجيز التجاوزات عليهم، بل وحتى تحرض على اجتثاثهم. ولا أدلّ على توافق الأيديولوجيات المتطرفة وإن اختلفتا في جوانب معينة من توافق الصهيونية الإسرائيلية مع أيديولوجية الحزب الحاكم في الهند، بهاراتيا جاناتا، في شيطنة المسلمين وإلصاق تهم الإرهاب بهم، مما سرّع وضاعف من اتفاقيات التعاون العسكري والتكنولوجي بين الهند وإسرائيل.

الخطر الإسرائيلي يكمن في أيديولوجية متطرفة مدعومة أمريكيًّا بلا شروط

البراغماتية باقية ما بقي النظام الدولي بأحاديته القطبية وما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية متسيدة هذا النظام. والأيديولوجيات تبقى محركة للأفراد الذين يديرون عمل المؤسسات والدول. لكن يجب أن لا نغفل عن تفريق مهم، ألا وهو أن النظام الإيراني، وأي نظام سياسي بأيديولوجية متطرفة، يصطدم بالمجتمع الدولي ويحاول تبرير انتهاكاته للقوانين الدولية بذرائع تخصه؛ إذ إنه في نهاية المطاف يكترث لصورته على المستوى الدولي. إلا النظام الإسرائيلي الصهيوني، فإنه مطلق اليد من قبل القوة العظمى في هذا النظام، ولا يبالي بما يقوله المجتمع الدولي، مما يخوله المضيّ قدمًا في عربدته السياسية وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، والاستمرار في عمليات الاستيطان والتهجير القسري في الضفة الغربية، واحتلال الجولان والتقدم نحو دمشق، وفي شن الهجمات على لبنان، وأيضًا شنه الهجمات على إيران، لمعرفته العميقة بقدرته على جرّ الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه ضد أي تهديد.

وبالنسبة للنظام الإسرائيلي، فإن مجرد حصول قوة إقليمية أخرى على بعض القدرات العسكرية، وإن كانت لا تصل إلى مستويات قريبة من قدراته العسكرية، يعدّ في حد ذاته تهديدًا «وجوديًّا». لذا، فالخطر قائم ومستقبلي على كافة القوى الإقليمية، لا سيما مع إضعاف النظام الإيراني وهجوم الولايات المتحدة على منشآته النووية. وسواء بقي هذا النظام الإيراني أم سقط، فإن الدولة الإسرائيلية غير المكترثة بعرف ولا قانون دولي، ستمثّل التهديد القومي الأبرز لكافة دول المنطقة.

أخيرًا، ربما بدأ الدعم الأمريكي اللا مشروط لإسرائيل لدواعي المصالح المادية ولتحقيق الهيمنة، لكن الدعم الأيديولوجي استشرى منذ ثمانينيّات القرن العشرين مع صعود الإيفانجليكية - الصهيونية المسيحية، وبات العامل الأيديولوجي هو السبب الطاغي في تبرير هذا الدعم، رغم تنديد بعض السياسيين والمحللين الأمريكيين في الوقت الراهن من خطر القاع الذي تجر إليه إسرائيلُ الولاياتَ المتحدة الأمريكية، والعبء الذي تلقي به على عاتق واشنطن جرّاء دعمها لحروب إسرائيل الباهظة على مستويات عسكرية وسياسية وشرعية - دولية.

أما التدخل الأمريكي في الحرب القائمة وشن واشنطن للهجمات ضد إيران، فهو في حد ذاته، وسياقاته الخطابية والأيديولوجية، دليل قاطع على ضرورة عدّ التحليلات المادية والعقلانية في السياسة الدولية جنبًا إلى جنب التحليلات الاجتماعية والتاريخية وما بعد الكولونيالية.

فالإدارة الأمريكية التي تتربع على عرش النظام الدولي، قياداتها متأثرة بأيديولوجيات متطرفة. ونسبة كبيرة يُعتد بها من ناخبي الرئيس ترمب والملتفين حوله من اليمين المتطرف، بجناحه الديني الإيفانجليكي، متشربين لهذه الأيديولوجيات المتطرفة. وقد تحدثت عن هذا في مقالة سابقة بعنوان «كيف أوصل الإنجليون ترمب للرئاسة». ولدى هذا الجناح اليميني إيمانيات خاصة تجنح به نحو التطرف في دعم إسرائيل دون قيود؛ لكون قيامها تحقيق لنبوءة إنجيلية، وهي شرط قدوم المسيح. كما أنهم يبغضون اليهود في الآن ذاته، لذا يبتغون بقاءهم في فلسطين، لا عودتهم إلى الدول الغربية. ويتحرون واقعة هرمجدون في فلسطين، التي ينتصر فيها جيش المسيح «المسيحيون» على «الكافرين» بالمسيح من اليهود والمسلمين، بحسب رؤيتهم.

ولا أدلّ على حضور الأيديولوجية الصارخ في الخطاب السياسي الأمريكي من مثالين حديثين: الأول، رسالة السفير الأمريكي إلى إسرائيل، مايك هاكابي، الإيفانجليكي المتشدد، يحرض فيها الرئيس ترمب على الدخول في الحرب وفق رؤية دينية إيفانجليكية: «سيدي الرئيس، لقد نجاك الله في بتلر، بنسلفانيا، لتكون الرئيس الأكثر تأثيرًا في القرن، وربما على الإطلاق... يا سيدي، هناك أصوات كثيرة تخاطبك، لكن صوتًا واحدًا فقط هو المهم: صوته (يقصد نداء الله له بأن يدخل الحرب)... لا أتواصل معكم لإقناعكم، بل لتشجيعكم فقط. أومن أنكم ستسمعون من السماء، وهذا الصوت أهم بكثير من صوتي أو صوت أي شخص آخر ...»

أما المثال الآخر، فهو تصريح السيناتور الأمريكي، تيد كروز، خلال حديث تلفزيوني مع الإعلامي تاكر كارلسون، عند عجزه عن تبرير دعمه اللا مشروط لإسرائيل: «تعلمت في مدرسة الأحد (يقصد بالكنيسة) أن من يُبارِك إسرائيل يُبَارَك، ومن يلعن إسرائيل يُلعن.»

والأمثلة كثيرة لا تحصى، لا سيما من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي، الذين قد يُظن امتلاكهم لدرجات من الذكاء والمعرفة، غير أنهم يثبتون في كل مفترق سياسي خاص بإسرائيل هشاشة حججهم وضعف معارفهم، بل وقبح مبادئهم.

فقرة حصريّة

اشترك الآن

«تؤمن الفلسفة الكونية للإيفانجليكيين بوجوب اضطلاع الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى في تشكيل العالم، واستخدام القوة لفرض ما يعدّونه نمطًا إلهيًّا مقدسًا!»

في مقالة «كيف أوصل الإنجيليون ترامب للرئاسة»، المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة، يحلّل سليمان الوادعي الاتجاهات المسيحية في أمريكا ودورها في وصول ترمب إلى الرئاسة، وكيف تستخدم الموروثات المسيحية لدفع أمريكا إلى الدفاع عن إسرائيل ومواجهة أعدائها، بوصفها توجيهًا إلهيًّا.

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.