عندما يكون القضاء على المشكلة هو المشكلة

لن نجد الحل في مطاردة الكمال، ولا في ملاحقة سراب القضاء النهائي على كل مشكلة تواجهنا، بل إن الحل الحقيقي يكمن في قدرتنا على قبول الحياة كما هي؛ على طبيعتها التي خُلقت بها.

يقول علم إدارة المخاطر إن «تقبّل الخطر» (Risk Acceptance) هو أحد خيارات الاستجابة للمخاطر، ويعني ببساطة تقبّل احتمال حصول المشكلة، دون التخطيط لأي إجراء يَقي من حدوثها، أو يهوّن آثارها حال حدوثها.

قد يبدو الإداري المتجه نحو هذا الخيار متهاونًا وأقل حصافةً ممن سيعمد مثلًا إلى تجنّب حصول الخطر أو التخطيط لإجراءات ما بعد حصوله. إلا أن وجوده خيارًا معتبرًا ضمن خيارات الاستجابة للمخاطر يعني أنه الخيار الأمثل في بعض الحالات والظروف.

كثيرٌ من معضلات حياتنا، بمختلف مجالاتها، ليست بسبب المشكلات التي تطرأ، بل بسبب محاولة مواجهتها -وربما القضاء عليها- في موضع تكون المشكلة فيه، ببساطة، غير قابلة للحل، وأيّ إجراءٍ تجاهها سيزيدها سوءًا. حينها، يكون «تقبّل المشكلة» وتجنّب إدارتها الخيار الأحكم والأقل ضررًا.

يحلل هذا العدد هذه المعضلة؛ لعظم أثرها في تعامل الحكومات والشركات والأفراد مع مختلف أنواع المشكلات.

قراءة ماتعة!

عمر العمران

كم مرة رأيت مشكلة في المجتمع وتمنّيت لو تختفي من جذورها، وربما شعرتَ في داخلك بالغضب لأن الحل يبدو بسيطًا وواضحًا، ومع ذلك ترى من بيده القرار متهاونًا أو غير مكترث، وهذا شعور مفهوم جدًا؛ فطبيعة الإنسان تأنف من الأخطاء وتنزع دومًا نحو التخلص منها.

إلا أنني أرى من المهم الإشارة إلى الفارق الجوهري بين رغبتنا في القضاء التام على المشاكل، وبين رغبتنا في تخفيفها أو حتى إدارة المشكلة. قد يبدو الفرق هامشيًّا عند النظرة الأولى، لكنه في الحقيقة فارق عميق ومؤثر؛ فبينما قد تنطلق النية في كلا المسارين من الرغبة في الإصلاح، إلا أن عقلية استئصال المشاكل كثيرًا ما تتحول -دون وعي- إلى سبب في ظهور مشاكل جديدة، وربما تكون أعقد من المشكلة الأصلية. وغالبًا يحدث دون أن يلاحظه أحد، فيتحقق نقيض المقصود خفيًّا، فيما يظن المرء أنه قد حقق المراد تمامًا.

دعني أستهلّ المقال بهذا المثال: حين تعلن مؤسسة أنها تسعى لتطوير نفسها وتحسين أعمالها، يبدو ذلك هدفًا نبيلًا في ظاهره، لكن في بعض المرات ستجد أن الطريقة التي تُدار بها عملية «التطوير» قد تحمل في داخلها توجهًا خفيًّا غير واعٍ نحو القضاء على الخطأ تمامًا، دون أن يُقال ذلك صراحة. لا أحد يصرّح بهذا الهدف، لكنك تلمسه بوضوح في التعليمات الصارمة التفصيلية، وفي أنظمة الرقابة التي تُتابع كل صغيرة، وفي الحرص المفرط على التوثيق، وفي ربط الأداء الفردي بمعايير رقمية قابلة للقياس. وهكذا يتحول العمل اليومي إلى سلسلة من الإجراءات المحددة مسبقًا، محكومة بالوقت، لا تسمح بالاجتهاد ولا تقبل بالخطأ العابر.

في الظاهر يبدو كل شيء في مساره الصحيح؛ انضباط، تنظيم، نتائج قابلة للقياس. لكن مع مرور الوقت يبدأ المكان بفقدان شيء لا يظهر في التقارير؛ فرادة الإنسان وحدسه، اللذان كانا بذرة كل الإبداعات والاختراعات. فالبيئة التي لا تسمح بالخطأ، بلا وعي، لا تسمح بالتجريب أيضًا. والموظف حين يخشى أن يُحاسَب على أي محاولة لم تنجح، يختار الطريق الآمن، ويلتزم بما هو مكتوب فقط، ويتجنب أي تصرف خارج عن السياق، حتى لو كان نابعًا من بصيرة أو خبرة طويلة. ومع غياب هذه المساحات تبدأ المؤسسة خسارة أهم روافد تطورها، كالمبادرات التي تنبع خارج الصندوق، والملاحظات التي تنظر في الزوايا المظلمة، والأفكار التي لا تُقاس بالأرقام لكنها تولد من الحس الفطري والذكاء العملي.

ومع الوقت يتحول هذا الحذر إلى ثقافة عامة، يصبح فيها النجاح مرادفًا للامتثال، وتُقاس قيمة الموظف بمدى التزامه بالإجراءات، لا بمدى إسهامه في تطويرها. وهكذا تنطفئ بذور التقدم تحت غطاء التنظيم، ويُستبدل التحسين الحقيقي بالحفاظ على الشكل. وتذكّر حين تسعى إلى القضاء التام على كل خطأ، فإنك لا تقضي على الخطأ وحده، بل تقتل معه بذرة المحاولة وفرصة التعلم التي بدونها لا توجد أرض خصبة للأفكار النوعية.

وقد يعتقد كثير من الناس أن الإبداع يمكن أن يولد في مثل هذه البيئات المنضبطة، التي تُخضع كل شيء لسلطة المراقبة والمراجعة والتقييم الرقمي، لكن الحقيقة هي أن مثل هذه البيئة هي الأكثر خنقًا للإبداع والأكثر كبحًا لجناحيه. فالإبداع في جوهره لا يولد من رحم الانضباط الكامل والتدقيق المستمر، بل يزدهر في الفراغات الرحبة ومساحاتها التي يُسمح فيها بالخطأ، ويُحتضن فيها التجريب.

ومن تأمل في أصل الكلمة لغويًّا، وجد أن «الإبداع» و«الابتداع» يحملان معنى من معاني الإتيان بشيء جديد؛ بشيء لم يُعرَف من قبل. وهذا لا يمكن أن يتحقق في بيئة تشترط على كل فكرة أن تكون نتائجها مضمونة قبل أن تولد، أو تفرض على كل تجربة أن تكون محسوبة التكلفة والعائد قبل أن تُمنح فرصة الوجود.

حتى نعثر على الإبداع، لا بدّ لنا من بيئة تحتمل المغامرة والتجربة، والتجربة لا تعني بالضرورة النجاح وحده، بل تحتمل التجارب الصائبة والخاطئة معًا، بل نصيب التجارب الخاطئة أكبر من التجارب الصائبة. فلا يمكن أبدًا أن تصل إلى الصواب إلا إذا قبلت أن تخوض المغامرة بكل ما فيها من مخاطر وعيوب، بضعف بداياتها وبريق نهاياتها.

وهنا يتجلى الفارق الأساسي بين عقلية من يسعى إلى تقليل المشكلات، وعقلية من يصرّ على القضاء عليها. فبينما الأول ينمو ويتطور ويترك المجال للحركة الطبيعية والتجريب، ويقبل بمساحة معقولة من الخطأ جزءًا من عملية التعلم والتطور، يتجمّد الثاني في وهم الكمال، ويستهلك وقته وجهده في محاولات مستميتة لاستئصال الأخطاء مهما صغُرت، ولو كان ثمن ذلك التضحية بأسباب الحياة والتجديد والنمو.

لكن لا بد أن نؤكد هنا أن هذه الإشكالية هي إشكالية بالمقام الأول لا واعية. أعني بذلك أن هذا الكلام على المستوى النظري لا يعارضه الأغلب، بل يؤمن به ويقول به، ولكن لسان الحال يختلف عن لسان المقال؛ فلو تأملنا في لسان الحال، لوجدنا حضورًا قويًّا لتلك العقلية الخفية التي لا تزال تتعامل مع المشكلات وكأن الهدف هو إزالتها نهائيًّا، لا إدارتها أو احتواؤها أو التعايش معها. وتكمن خطورة هذه العقلية في أنها لا تعلن عن نفسها بصراحة ووضوح، بل تسكن في القرارات الصغيرة، وفي تفاصيل التوجيهات الدقيقة، وفي طريقة إصدار الأحكام على الأمور، فيظهر أثرها الحقيقي في الزوايا الخفية والمظلمة التي لا ينتبه إليها أحد.

ولذا، أهمية وجود مساحة آمنة للفشل ليس ترفًا؛ فالفشل ليس مجرد نتيجة عارضة أو انتكاسة يجب تجنّبها بأي ثمن، بل هو في الحقيقة شرطٌ ضروري للوصول إلى النجاح الحقيقي. يؤكد لنا تاريخ العلم هذه الحقيقة بوضوح؛ فلو لم تكن هناك فرضيات خاطئة ونظريات ثبت عدم صحتها، لما وصلنا إلى النظريات العلمية التي نعرفها اليوم. فألبرت أينشتاين لم يكن لولا نيوتن، ونيوتن نفسه لم يكن لولا من سبقه من علماء أخطأوا وجرّبوا وفشلوا في كثير مما قدموه. هكذا هي طبيعة النمو الفكري والعلمي، وهكذا أيضًا ينبغي أن تنمو عقليتنا في شتى المجالات.

وانظر لكيفية تعامل الناس مع أي إخفاق أو فشل من مسؤول أو صاحب قرار ستجد مطالبات بالمحاسبة والإقصاء. وبذلك نوجّه رسالة غير مباشرة لكل من قد يأتي بعده: «التزم الحد الأدنى، تمسك بالأفكار المضمونة، ابتعد عن التجربة والمخاطرة، فأنت أكثر أمانًا حين لا تفعل شيئًا غير مألوف». بل من الطرائف الساخرة التي ذاع صيتها: «اشتغل كثير تخفق كثير، فتُحاسب. اشتغل قليل تخفق أقل، فلا تحاسب. لا تعمل فلا تُخفق، فتترقى.»

يحتاج المسؤول أن يشعر أن الفشل ليس عيبًا قاتلًا ولا نهاية لمساره المهني، بل مجرد محطة مؤقتة في رحلة طويلة من التطوير والتعلم والتجربة. وإلا فإن المؤسسات ستستمر في العيش داخل دوائر من الركود والخوف، وستبقى تحتمي بغطاء الحد الأدنى المضمون وتبتعد عن المغامرة والتجريب والإبداع.

ولو أمعنا النظر في تفاصيل الحياة اليومية، لوجدنا هذه العقلية تجد نفسها في صور متعددة، حتى باتت تبدو وكأنها طريقة تفكير راسخة، وليست مجرد موقف عابر أو رد فعل لحظي.

خذ مثالًا على المستوى الأسري التربوي: حين تفكر بعقلية «القضاء التام على كل احتمال للأذى لأطفالك»، تجد نفسك، دون أن تشعر، تفرط في حماية طفلك؛ تمنعه من اللعب خارج البيت، وتحرمه من مخالطة الناس، وتسلبه حق مواجهة الحياة بنفسه. قد يتحقق هدفك في حمايته جسديًّا ونفسيًّا في لحظتها، فيكبر طفلك دون أن يُصاب بجروح جسدية أو خذلان اجتماعي، لكنّه سيكبر أيضًا دون أن يكتسب أي خبرة أو مناعة في مواجهة ما سيأتي. وحين يتجاوز مرحلة الطفولة إلى عالم الكبار، حيث الزواج والعمل والخلافات والفقد، عندها تظهر الثغرة التي لم تلتفت لها في البداية. يبدأ هذا الطفل الذي صار شابًّا بدفع ثمن الحماية المفرطة، التي ظاهرها الرحمة وباطنها حرمانه من فرصة حقيقية للنضوج والتجربة.

أما في التعليم، سنجد أن الأفكار التي تؤيد حصر أساليب التقييم على نمط واحد تلغي الجانب التقديري أو تحيّده؛ كأن تعتمد بطريقة شبه كاملة على الاختبارات الموضوعية (صواب وخطأ، واختيار من متعدد). فأنت قد تحمي الطالب من تعرضه للتحيز أو الظلم في تقييمه، وتقلل من هامش الخطأ الناتج عن التقدير الشخصي للأستاذ، لكنك في المقابل تلغي مهاراتٍ أساسيةً لا يمكن قياسها عبر مثل هذه الاختبارات الجامدة، كمهارات الإقناع والبحث والعمل الجماعي، والقدرة على النقد والتقييم الذاتي. وبكل صراحة هذه المهارات هي جوهر الحياة العملية، وسببٌ رئيسٌ للصدمة التي يمر بها الطلاب عند انتقالهم من الدراسة إلى سوق العمل، حين يدركون أن ما تعلّموه لا يكفي لمواجهة الواقع الذي ينتظرهم.

إن أساليب التقييم التي تعتمد على الجانب التقديري ستخلق بلا شك هامشًا من التفاوت والشعور بالظلم لدى بعض الطلاب، وهذه نتيجة لا مفرّ منها، لكنها لا تعني خطأ الطريقة؛ لأن العدل الكامل لا يمكن تحقيقه في الحياة الواقعية.

فالمجتمع الذي يصرّ على محو كل تفاوت أو خطأ بشري سينتهي إلى نظام تعليمي عقيم، ودروس خالية من الروح، وطلابٍ لم تُتح لهم فرصة تطوير قدراتهم الحقيقية. في حين أن المجتمع الذي يتبنى عقلية تقليل المشاكل لا القضاء عليها، يقبل بهذا التحدي، ويسعى لتحسينه وتطويره باستمرار دون أن يلغيه بالكامل. ذلك أن التحديات الطبيعية جزء من تكوين الحياة نفسها، والتخلص منها كليًّا معناه القضاء على الحياة، مهما بدا الأمر من الخارج منظمًا وعادلًا.

ومن الجدير بالانتباه هنا، أن عقلية اجتثاث المشكلة بالكامل تُغري الكثيرين؛ لأنها تنبع من إحساس مُضلّل بسهولة الحل وسرعة التنفيذ، فيتعاملون مع المشاكل كما لو كانت معادلات رياضية بسيطة يمكن تسويتها بقانون واضح أو قرار سريع.

ولكن في هذا السياق، دعني أستطرد قليلًا بعيدًا عن نطاق المقالة وأعرض عليك مقاربة من زاوية مختلفة.

خذ مثلًا المشاعر الإنسانية، كالحب والكره والإعجاب، أو حتى مفهوم النفس؛ فحين يقول لك أحدهم «أحب هذا الطعام» أو «نفسي لم ترتَح لهذا الأمر»، لا تجد في نفسك أي حاجة إلى الوقوف والتفكير في معنى الحب أو معنى النفس. لكنك إذا غيّرت المسار قليلًا، وطلبت من شخص ما تعريفًا دقيقًا للحب، أو أن يرسم لك بدقة الفرق بين الحب والإعجاب والتعلق والود والتآلف، أو أن يوضّح لك بوضوح ما هي «النفس»؟ أهي عقلك؟ أم صوتك الداخلي؟ أم جسدك؟ أم شيء آخر؟ ستجد نفسك تتريث قليلًا وقد تحتار في الإجابة. فالكلمات التي كانت سهلة في الحديث العادي تتحوّل فجأة إلى مفاهيمَ غامضة، تتداخل وتتقاطع بشكل لا يقبل الخطوط الواضحة والحاسمة.

يمكننا أن نشير إلى هذا الالتباس بمسألة «الخط الفاصل»، ومن أسهل ما يمكننا تصور الخط الفاصل به: ما نراه عادةً عند مدخل بعض الألعاب في المنتزهات الترفيهية؛ ذلك الخط الذي يحدد بوضوح طول الطفل المسموح له بالدخول. الطفل هنا إما فوق الخط أو تحته، لا مجال للاجتهاد. لكن في المقابل هناك مسائل أخرى لا يمكن ضبطها بهذا الوضوح. وإذا حاولنا وضع مثل هذا الخط في المشاعر والسلوكيات الإنسانية، ستواجهنا تعقيدات لا حصر لها.

ومن هنا دائمًا يظهر التحدي الأبرز لأي قانوني يحاول صياغة نظام أو تشريع؛ فما رأيك لو قلت لك إننا نحتاج إلى نظام يجرم إساءة معاملة الطفل؟ قد تعتقد أن الحل سهل، وكل ما على كاتب القانون أن ينص على تجريم الإساءة للطفل، ولكن في الحقيقة المسألة ليست بهذه البساطة، بل كيف نضع خطًّا واضحًا يفصل التربية عن الإساءة، أو التأديب؟ فلو عرّفنا الإساءة تعريفًا موسعًا، لأدخلنا كل فعل تربوي في دائرة التجريم، ولو قلصنا التعريف إلى درجة كبيرة، لأهدرنا حق الطفل.

وليس المقصود هنا أن يتحوّل هذا التعقيد إلى ذريعة نتوقّف بسببها عن حل المشاكل، بل المقصود أن ندرك بوعيٍ تام أن قوانيننا وتشريعاتنا ستظل دائمًا ناقصة، وستترك بطبيعتها مساحات فارغة وثغرات مفتوحة؛ لأن الواقع الإنساني ذاته ليس واضح الحدود، ولا يُمكن صبّه في قالبٍ تشريعي مكتمل تمامًا. علينا أن نقبل بنقص التشريعات وقصورها النسبي جزءًا طبيعيًّا من رحلة التطور، بدلًا من محاولة تحقيق الكمال المستحيل الذي سيخلق لنا بدوره إشكالات أكبر وأعمق؛ إشكالات قد لا نراها في البداية، لكنها تتسلّل إلى الواقع تدريجيًّا وتخلق مشكلات أخطر وأصعب من تلك التي حاولنا في الأصل القضاء عليها.

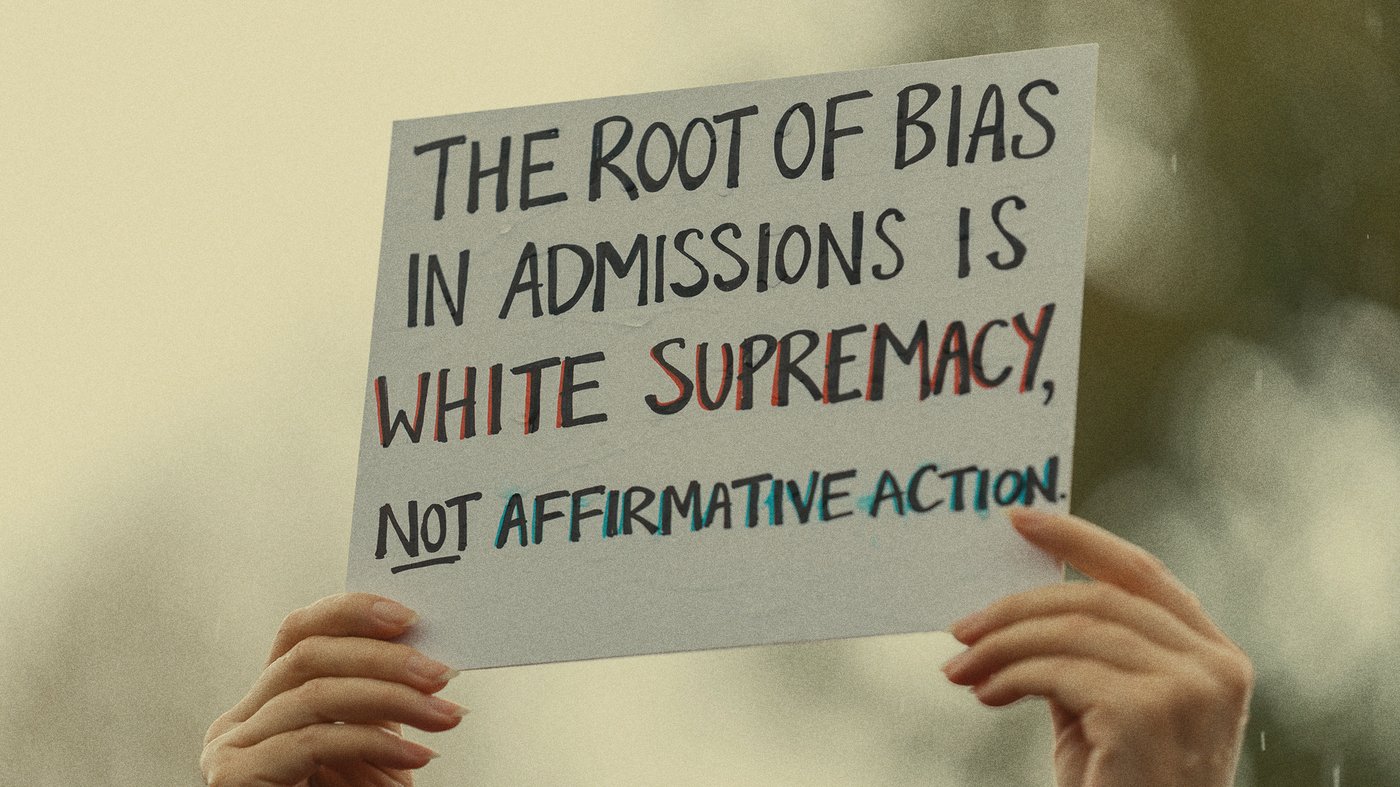

ومن الأمثلة التي توضح عمق الإشكالية التي يخلقها هذا المنهج الاستئصالي: ما حدث في الولايات المتحدة تحت مسمى «التمييز الإيجابي» (Affirmative Action) في التوظيف، خصوصًا فيما يخص العلاقة بين السود والبيض. فقد بدأت الفكرة بنوايا نبيلة هدفها الأساسي تصحيحُ خللٍ تاريخي فادح، بعد عقود طويلة من الحرمان والإقصاء بحق السود في مجالات التعليم والعمل. وظهرت سياسات جديدة تسعى إلى «القضاء» على هذا الظلم، وذلك عبر منح الأولوية في فرص العمل والتعليم للسود.

غير أن هذه المعالجة، على حسن نواياها، بدأت مع مرور الوقت تُفرز نوعًا جديدًا من الظلم لم يكن في الحسبان؛ فقد وجد كثير من البيض أنفسهم فجأة مستبعدين من الفرص، لا لذنب ارتكبوه، ولا لمسؤولية يحملونها، بل لمجرد أنهم ينتمون إلى المجموعة التي كانت في الماضي هي المهيمنة. بل إن كثيرًا منهم ربما لم يولد في تلك المرحلة، مما يعني أننا نزيد من شعوره الداخلي بتعرضه للظلم، وربما في مرحلة زمنية مختلفة يصبح مسؤولًا وينطلق في حل المشاكل من خلال إعادة دائرة الظلم لما مر به. وهكذا، لم يُقضَ على الظلم فعلًا، بل أُعيد إنتاجه بصورة جديدة، وبدلًا من أن نكسر الحلقة، أعَدنا تشكيلها وغيّرنا مواضع الأطراف فيها.

وهذا الحل الذي يظلم فئة أخرى مقابل فئة تعرضت للظلم سابقًا هو في النهاية حلٌ ظالمٌ لفئة من الناس. ولهذا، ما هو الخط الفاصل الذي من خلاله نفكر متى ينتهي الإصلاح؟ ومتى نعتبر أن الإنصاف قد تحقق؟ ما هو معيار التوازن والعدالة؟ أسئلة كهذه رغم بساطتها الظاهرة، لا تملك إجابات موضوعية حقيقية؛ لأن الإنسان الذي سيقرر هذه الحدود قد يُبالغ أو يُجامل، أو يتأثر بمحيطه أو خلفيته الثقافية أو الاجتماعية، فينتج عن ذلك نوع جديد من الخلل، نوع نخلقه نحن بأنفسنا باسم العدالة.

في حين أننا لو فتحنا المجال أمام الحياة لتسير في مجراها الطبيعي، مع توفير فرص التمكين الحقيقي وفتح الأبواب المغلقة تدريجيًّا ورفع الحواجز التي تعيق المظلومين، لكان ذلك أكثر استقرارًا وأرسخ في تحقيق عدالةٍ فعلية. صحيح أن الطريق بهذا الشكل قد يبدو أطول وأبطأ، لكنه بالتأكيد أكثر صحة؛ لأنه لا يقوم على منطق الإقصاء ولا يوقع المجتمع في دوامةٍ متواصلة من التمييز والتمييز المضاد باسم الإنصاف، بل يمنح كل طرف فرصته دون أن يسرق فرصة الطرف الآخر.

في نهاية المطاف، لن نجد الحل في مطاردة الكمال، ولا في ملاحقة سراب القضاء النهائي على كل مشكلة تواجهنا، بل إن الحل الحقيقي يكمن في قدرتنا على قبول الحياة كما هي؛ على طبيعتها التي خُلقت بها. هذه الدنيا التي وُجدنا فيها لم تكن يومًا مكانًا للعدل الكامل ولا للراحة المطلقة، بل هي ميدان مفتوح للتفاوت والاختلاف، للنقص والابتلاء، للتجربة التي قد تنجح أو تفشل. ومن يظن أنه قادرٌ على بناء عالمٍ يخلو من الألم، أو إقامةِ نظامٍ محكمٍ يُغلق كل الثغرات، فإنه يغفل عن حكمة الحياة ذاتها وينسى أنها بطبيعتها مرحلة عابرة إلى شيءٍ آخر مكتمل؛ إلى مكانٍ آخر موعود اسمه الجنة.

التصالح مع هذه الحقيقة لا يعني أن نستسلم أو نرضى بالواقع دون تحسين، بل أن ندرك أن المشاكل لا تُمحى، وإنما تُدار؛ تُخفَّف آثارها، تُحاصَر بحكمة، يُتعامل معها بعقلٍ وبصيرة. علينا دومًا أن نسأل أنفسنا: كيف نقلّل الظلم بدل أن نتوهّم محوه تمامًا؟ كيف نحاصر الفساد بدلًا من مطاردته عبثًا؟ كيف نحتوي الانحراف بدلًا من إنكاره ومحاولة إلغائه كليًّا؟ هذا هو الإصلاح الحقيقي الواقعي الذي يتعامل مع الحياة كما هي، لا كما نتخيّلها في أحلامنا المثالية.

القبول بهذه الرؤية يعني أن نتحلى بالواقعية التي تسمح بالخطأ وتحتمل النقص وتفسح المجال أمام التجربة الإنسانية. نعم، لا مفرّ من أن يكون هناك ضحايا، وأن يدفع بعض الناس ثمنًا لقرارات غير مكتملة أو تجارب لم تحقق أهدافها المثالية. ولكن هذه هي طبيعة الحياة البشرية منذ بدايتها، ومحاولة تجنّب كل خطأ أو تفادي كل ظلم قد تؤدي بنا في النهاية إلى ظلمٍ أكبر وإلى واقعٍ جامدٍ يفتقد الحيوية وروح التجديد.

وفي عمق هذا التصالح يجب أن ترتكز في قلوبنا العقلية الإيمانية؛ تلك العقلية التي تُدرك أن الدنيا هي دار اختبار، وأن الكمال الذي نحلم به موجودٌ فعلًا، لكن ليس هنا، بل هناك، في الجنة التي وُعد بها المؤمنون، حيث لا ظلم ولا ألم ولا نقص. أما هنا، في عالمنا هذا، فإن دورنا هو أن نُصلح ما يمكن إصلاحه، وأن نتعايش بحكمةٍ مع ما يستعصي على الإصلاح، وأن نكون دائمًا قادرين على التفريق بوضوح بين المثالي والممكن، وبين المأمول والواقعي.

فقرة حصريّة

اشترك الآن

«في هذه المقالة، أسلط الضوء على ظاهرة المطالبات المندفعة بأن يكون سنّ القوانين وفرض الضوابط خيارًا أوليًّا لكل المشكلات، اعتقادًا بأنه حلٌّ خارق خالٍ من العيوب. كما أتناول صعود اللغة الحقوقية بين الناس، حتى بات اللجوء إلى القانون الخيارَ الأول لكل مشكلة.»

من مقالة «لماذا نحاول علاج كل المشاكل بالقوانين؟» لأحمد العطاس، والمنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة، حيث يرى الكاتب أن القوانين التي تهدف إلى حماية فئة معينة، قد تؤدي إلى الإضرار بها بدلًا من حمايتها.

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.