لماذا نشعر بالذنب عندما نأخذ إجازة مرضية؟ 🤧

زائد: التأدب مع «جي بي تي» يكلّف فلوس!

هل تخاطب «تشات جي بي تي» بتأدب وذوق؟

من بعد تشجيعنا على التخاطب مع الذكاء الاصطناعي بتأدب حتى يُخلِص في أداء مهامنا نيابةً عنا و«يشتغلها من قلب»، نوَّه سام ألتمان في تغريدة إلى أن كل كلمة «شكرًا» و«رجاءً» تكلّف شركته «أوبن إيه آي» الملايين!

فكل كلمة نكتبها تستهلك طاقة تدفع فاتورتها «أوبن إيه آي»، وكلمات الشكر والرجاء والثناء تستهلك طاقة عالية وفاتورتها غالية!

نتمنى ألا تكون حجة لرفع قيمة اشتراكنا الشهري😑.

في عدد اليوم، تشاركنا مجد أبودقة إحساسها بالذنب كلما طلبت إجازة مرضية، (على عكس النملة)، وبحثها عن مسببات هذا الشعور. ونتأمل مع شهد راشد لوحة كرنفالية في ظاهرها لكن تخفي خلفها الغموض. ونقرأ خربوشة مرتبة عن نظام الجدارة والواسطة، ونعرف إن كانت زها حديد عاشت السعادة 🏛️.

لماذا نشعر بالذنب عندما نأخذ إجازة مرضية؟ 🤧

في عطلة العيد بدأت أعراض الإنفلونزا تتسلّل إليّ، عندها أصبح شاغلي الأساسي ألَّا تشتدّ أعراض المرض في موعد عودتي إلى العمل. ولكن شاء الله أن يستفحل المرض يوم الأحد؛ وعليه كنت بحاجة إلى إجازة مرضية.

وهنا تبدأ مشكلتي القديمة مع الإجازات المرضية والعرضية؛ فكتابة بريد طلب الإجازة من أثقل المهام إلى نفسي على الإطلاق. إذ تتنازعني مجموعة من المشاعر التي أصارعها، تبدأ بشعور عارم بالذنب كأني أرتكب جرمًا، ويبدأ عقلي في محاولة إثبات مرضي حقيقةً وأني «مش بدّلع». وبعد جولةٍ من السجال يفور عندي الغضب من شعور الذنب هذا؛ فينطق في عقلي صوت آخر يجادل أنّ الإجازة المرضية من حقّي، وأن التقرير الطبي موجود، وأن العمل ليس أهم من صحتي، ولن يُحمَد لي تحاملي على نفسي. فأبقى بين هذه الأفكار، يرد أحدها على الآخر.

هذه المرة أردت أن أبحث في مدى شيوع هذه المشاعر- خاصةً وأن لي من الأصدقاء من يألفها- فوجدت مصطلحًا معروفًا يعبِّر عنها: «الشعور بالذنب بسبب الإجازة المرضية» (sick leave guilt)، وهناك العديد من المقالات التي تناقش هذه الظاهرة أو حتى تعرض وسائل لتجنبها.

ويمكن جمع الأسباب التي ناقشتها تلك المقالات تحت ثلاثة عوامل رئيسة: بيئة العمل السامة، وطبيعة سوق العمل شديدة التنافسية، والمهام المترتبة على هذه الإجازة.

يمكن أن تعد بيئة العمل سامةً بشكل مؤثر على الإجازات المرضية إذا كان الموظف لا يستطيع أن يأخذ إجازات مرضية مدفوعة، أو كان المديرون يظهرون انزعاجهم من تعطيل عجلة العمل، أو يظهر الزملاء إحباطهم عند أخذ أحدهم إجازةً مرضية.

لكن عندما تصاغ العوامل التي تجعل بيئة العمل سامةً بهذه الطريقة، سيجد جُلُّنا نفسه في بيئة عمل صحية، أو على الأقل جيدة. فأنا مثلًا يمكنني أخذ إجازات مرضية مدفوعة، وما زلت أرى أن مديري وزملائي متفهمون بدرجة جيدة جدًا، ومع ذلك يظل الذنب يأكلني كلما أخذت إجازة مرضية.

لذلك حاولت التأمل في الأثر الحقيقي لكل عامل من هذه العوامل على نفسي، لأجد أن نظام التأمينات الجيد يمكن لإجراءاته أن تكون مزعجة أحيانًا. والشعور بتفهم الزملاء والإدارة أمر أعقد من كلمة طيبة قد يقولها لك أحدهم إذا مرضت. إذ يحصل أحيانا أن أشعر بثقل داخلي إذا غاب أحد الزملاء مرات متكررة، واضطررت إلى تغطية دروسه بسبب طبيعة العمل التي لا تقف؛ ولذلك أستشعر حقيقة أن غيابي سيثقل على غيري ويزيد مهامه.

أما من الناحية الإدارية، فمديري المباشر شخص حريص على الجانب الإنساني ومتفهم لظروف الموظفين، ولكن هذا لا يمنع أنه يشير إلى أثر هذه الظروف على سير العمل. فهو جزء من منظومة أكبر تحكمها أنظمة تقييمية لا تفهم إلا الأرقام.

هذه الإشارة إلى أثر الإجازات على سير العمل يحرك في النفس -دون وعي حتى- المخاوف المتعلقة بطبيعة سوق العمل، وهي إحدى أسباب الشعور بالذنب بسبب الإجازة المرضية. فالحالة الاقتصادية العالمية غير المستقرة، ووضع سوق العمل التنافسي، يغذيان مخاوف الموظفين باستمرار؛ وبطبيعة الحال يصعّب عليهم أخذ إجازات مرضية.

وإذا استطاع الموظف أن يتجاهل هذه المخاوف والمشاعر كلها فإن العمل لا يقف بأخذ إجازة مرضية أو سنوية. فبعض المهام الدورية التي يتوقف عليها عمل الآخرين يجب أن تتم، وقد وجدت نفسي مرات عديدة أسلم مخططات الأسبوع أو أُدخِل درجات مستعجلة رغم عودتي الفوريّة من المستشفى بعد أخذ مسكن يجعلني أعمل بين الصحوة والنوم.

ولست في ذلك وحيدةً؛ فمع تطور التقنية أصبح أداء بعض المهام من المنزل متاحًا لجلّ الوظائف؛ فيجد الموظف نفسه يؤدي بعض الأعمال ويجيب عن رسائل البريد الإلكتروني وهو في غرفة انتظار الطبيب أو منهكًا تحت البطانية.

هذه المعرفة بأسباب الشعور بالذنب لا تعطي حلولًا واضحة، خاصة وأن الأمر متعلق في رأيي بنظام سوق العمل العالمي وإكراهاته. وربما أهم ما يمكننا فعله هو الوعي بهذه المشاعر وأسبابها والتعامل مع أنفسنا برحمة قبل أي شيء. ويمكننا أن نقتدي في ذلك بالنمل؛ إذ إنه رغم كل اجتهاده يأخذ إجازات مرضية؛ فيعزل نفسه عن الآخرين ويتجنب القيام بمهامه المعتادة حفاظا على نفسه، وخوفًا على قطيعه من العدوى والمرض.

فإن كان النمل آيةً لنا في الجدّ والاجتهاد، لم لا نأخذه آيةً أيضًا في حقنا بالإجازة المرضية دون إحساسٍ بالذنب؟.

شبَّاك منوِّر 🖼️

لا شيء ينعش المتلقي ويبثّ الأمل لديه مثل مبدع يتحدى التقاليد الفنية، والأساليب المعتادة، لكي يشقّ طريقه الخاص والمتفرّد، وينجح بذلك نجاحًا باهرًا. وهكذا فعلت ألكسندرا إكستر!

ولدت الفنانة الأوكرانية «ألكسندرا إكستر» في عام 1882 في بياليستوك، وقد أظهرت موهبة فنية من طفولتها وتلقت دعمًا من عائلتها الثرية. تخصصت بالفنون ودرستها في كييف وباريس، وعاشت في فترات مضطربة عالميًا. فقد أعادتها الحرب العالمية من فرنسا إلى كييف وهناك أنشأت صالونها الفني الذي كان يستقبل الشعراء والرسامين والموسيقيين. ولم تكتفِ بالرسم وممارسة فنها، بل درّست الفن لسنوات، وصممت الأزياء، ورسمت لعدة كتب. 📚🗺️

في تلك الفترة كانت المدرسة التكعيبية هي المسيطرة على المشهد الفني، ومع تقبُّل إكستر لها إلا أنها لم تتبنّاها تمامًا، بل طوّرتها ودمجتها بعدة مدارس وأساليب، وعُرفت بفنها ضمن التكعيبية المستقبلية التي ركزت على صقلها. لم تلتزم إكستر بمدرسة واحدة، بل كانت تسعى للاستلهام من كل ما حولها، لا سيما الفلكلور الأوكراني والروسي بأشكاله. 🇺🇦👩🏻🎨

عند إلقاء نظرة عابرة على أعمال إكستر، نلاحظ الألوان الجريئة والساطعة، ومزيج الخطوط والزوايا مع لمسات أكثر مرونة من هندسيّة التكعيبية المعتادة، كأنها دمجت أسلوبها الشخصي الرقيق وضرباتها المنسابة بالفرشاة مع حِدة التكعيبية وإيحاءات تجريدية هنا وهناك. لا تفضّل إكستر لونًا واحدًا؛ فكل الألوان لها حيّزٌ على لوحتها البيضاء. هذا الانفتاح في استخدام كل لون وإعطائه مساحته في أعمالها أضفى ثراء وجسارة على أسلوبها. 🎨💥

من أشهر أعمالها سلسلة بعنوان «Maquettes de Théâtre»، وهي نماذج مصغرة لما تتصوره الفنانة من تصاميم مسرحيات مثل مسرحية عُطيل، وروميو وجولييت. كانت تحاول إعادة خلق مشهد أو عدة مشاهد في لوحة حسب تصوراتها الشخصية وأسلوبها المتفرد. لأول وهلة تشعر أنها مزيج تجريدي تكعيبي صارخ، ولكن كلما أطلت التأمل تلاحظ التفاصيل، أهمها حسب رأيي الأزياء التي رسمتها للشخصيات والتي تعكس بوضوح حرصها على تضمين الأزياء والتقاليد الأوكرانية. فقد رسمت الفساتين بأنماط هندسية ورموز زراعية تقليدية وتطريزات معروفة مثل تطريز «فيشيفانكا» والأكمام المنتفخة المعروفة غرب أوكرانيا. ولم تكتفِ برسم الأزياء في هذه السلسلة، بل توسّعت في رسمها مرارًا. 🎭🪡

أحببت عدة لوحات من هذه السلسلة، مثل هذه التي ترسم أربعة أشخاص على مسرح، حيث نرى الضوء وحرية إكستر في تسخيره، مع تقاطع الخطوط الحادة والأشكال الهندسية المربعة بانسيابية الثياب وتداخل الألوان وتدرجاتها. لا تخجل إكستر من استخدام الألوان عكس القواعد الأساسية، منها القاعدة التي تقول ألا نستخدم الأسود الصريح في لوحة ما. 🔦🎨

في هذه اللوحة تكتفي بألوان شاحبة ومنطفئة مع شخصياتها المقنّعة بعباءاتها الواسعة وهي تتداخل بين الكرنفالات الفينيسية والأزياء الفلكورية بأسلوب تجريدي. لكن السلالم بعثت فيَّ شعورًا غريبًا بالتوتر، كأنها تلمّح بمحاولات للخروج أو الهرب والضياع بين الاتجاهات، وقد تُشير فيه إلى التحول المسرحي بين لحظة عادية إلى درامية. 🎠🖼️

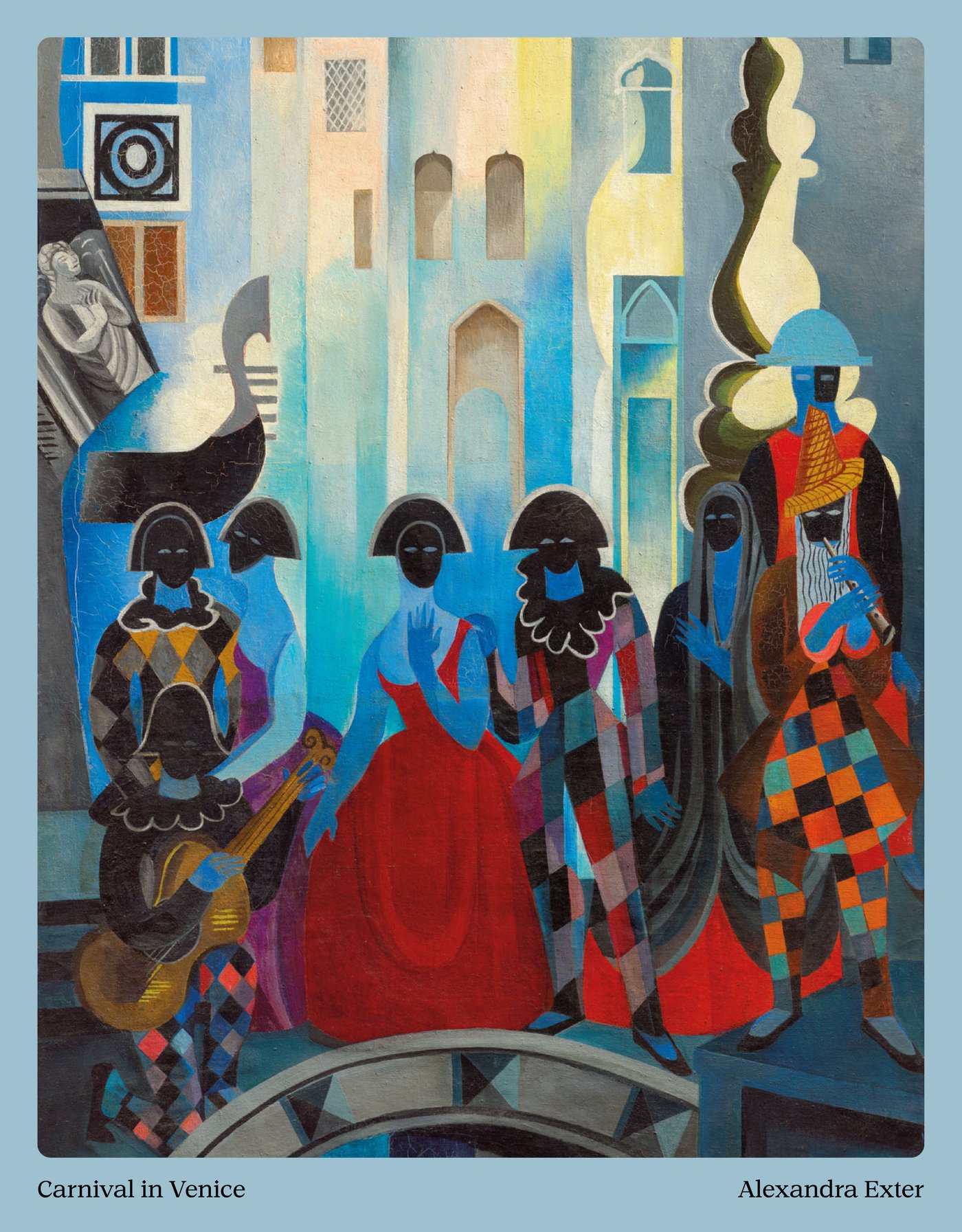

عملي المفضّل من أعمال إكستر جاء بعد تردد: «Carnival in Venice». هذه اللوحة آسرة، استلهمت أبرز تفاصيلها مثل الأقنعة من الكرنفالات الفينيسية. ورغم أنها احتفالية، لا أشعر عند تأملها برغبة للاحتفال، بل ينتابني شعور قَلِق كمن يرغب بالهرب من مكان مزدحم. فالأقنعة السوداء والجسر المطل على مساحة لا نراها والألوان في تداخلها مع أنماط الثياب الهندسية، كلها توحي بشعور غامض وغير مريح. 🎊😔

تدل الأقنعة على ما يختبئ كل شخص خلفه، وإمكانية تبديل هويته أي لحظة. بينما تعكس الألوان تضادًا يرمز في نظري إلى حدودٍ يقول فيها كل فرد «هذا أنا! حتى ولو لم تعرفني». 🐲 🪅

🧶إعداد

شهد راشد

لمحات من الويب

«إذا أراد المرء أن يغيِّر الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب عليه أولاً أن يغيِّر الطريقة التي يعامل فيها نفسه، وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبًا صادقًا كاملاً فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب». أليف شافاق

خربوشة مرتبة من حسينزم عن السؤال «أيهما أفضل: نظام الواسطة أم الجدارة؟»

هل أنت سعيدة؟

قفزة إلى ماضي نشرة أها! 🚀

كيف تتجاوز فقدان الوظيفة

هل تحتفظ بذائقتك الشخصية، أم تحوّلها إلى مشروع مربح؟