ماكرون وإيميلي على ضفاف الحلم الباريسي

في ظل قضايا عصيبة تفتك في فرنسا، يأتي مسلسل إيميلي في باريس ليعزز صورة نمطية حالمة من جهة ويقصي وجهًا آخر لمدينة الأنوار من جهة أخرى.

سواء أكان مسلسل «إيميلي في باريس» محاولة جاهدة لاستقطاب السياح وإنعاش الاقتصاد الفرنسي بعد استئناف خطوط الطيران العالمية الذي توقف جرّاء أزمة كورونا، أو حركة بروباقاندا أخرى في لعبة المخرجين والكتّاب والمصورين منذ الأزل -ومؤخرًا، مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي– الذين يستميتون في ترسيخ فكرة مدينة الأنوار؛ يبدو أن المسلسل ترك عند البعض عكس الأثر الذي كان يتوخاه.

ولن يخفى على العين المستقصية التي أخذها الفضول لمشاهدته حقائق أساسية حول خصائص المجتمع الفرنسي والباريسي على وجه التحديد، في ظل موجة جرائم الكراهية والجدل القائم حول حريات التعبير والعنصرية.

رفض الفرنسيون المسلسل لكل الصور النمطية التي أعاد اجترارها، بدءًا بتصويرهم كساخطين ودائمي العبوس، ووصولًا لفكرة العلاقات المتحررة. في المقابل، وصف النقاد شراهة الأميركيين تجاه العمل بمحاولة هروبٍ من الواقع. إذ خرج المسلسل والعالم يغرق منهكًا في موجة توجّسٍ من موجة وباء ثانية. لكنه ليس العمل الأميركي الأول الذي يتغزل بالثقافة الفرنسية، فتطلّ فيه ممثلات رفيعات بقمصان مخطّطة وقبعة حمراء من شرفات أنيقة.

إيميلي وثقافة إقصاء الآخر

في خضم تأففهم من الصور النمطية لباحات المقاهي الجميلة وحلوى الكرواسون، تجاهل الباريسيون القضايا الجوهرية التي ركب المسلسل عليها: التمثيل الحقيقي لنسيج ساكنة باريس الموزع بين بلدان منشأ متعددة من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وغيرها من الجنسيات (طبقًا للقانون الفرنسي، لا يسمح بالتساؤل عن دين الفرد أو إثنيته، ويبقى العامل الوحيد -والكافي- لإحصاء السكان التطرّق لسؤال بلد المنشأ أو منشأ الوالدين).

كيف يعقل إذن لشوارع المدينة الأكثر اكتظاظًا في الاتحاد الأوربي حسب إحصائيات «أوروستات» (Eurostat) أن تبدو خاوية إلا من أبطال المسلسل وبعض العابرين الأنيقين، الذين يحدث أن يكون معظمهم بيضًا، ما لم يكن الأمر إقصاءً عامدًا؟

ماذا عن نسيج بيئة العمل في المسلسل، والتي ضمّت شخصية سوداء واحدة؟ ثم ما الذي يعنيه أن يتذمّر الجميع من قدوم إيميلي باكرة إلى المكتب، وإشارتهم لها بأن الناس بباريس -على عكس الأميركيين- يستيقظون متأخرين إلى وظائفهم، ولا يعيشون ليعملوا، بل يعملون بغرض العيش؟ أومن بشدّة بأن أفواج المهاجرين في مترو باريس الذين يخرجون لإدارة عجلة الحياة في جوانب العاصمة كل صباحٍ على الساعة الخامسة يخالفونهم الرأي.

فإذا كان الحلم الأميركي يعني تحقيق الذات في مجتمع رأسمالي وبناء إمبراطورية أموال من الصفر فهل يعني الحلم الباريسي -الذي وقع الأميركيون في حبه، والذي أتت إيميلي إلى باريس لتحقيقه- النجاحَ بأسهل طريقة؟ فعلى كلّ حال، تمكنت بطلة المسلسل من أن تصير نجمة مواقع التواصل بعد بضع صور وهاشتاقات فحسب- والعيشَ في مجتمع خالٍ من المهاجرين ونقاشات العرق.

وما المقصود بالهروب من الواقع هنا -في وقتٍ تخرج فيه الأقليات حول العالم، وتحديدًا في البلدين، أميركا وفرنسا، لتشييع جثامين أبنائها الذين يقتنصهم نظام أمني عنصري، والمطالبة بالمساواة والحياة الكريمة- غير امتياز مبطّن نابعٍ من بقايا الاستعمارية والطبقية والعنصرية معًا؟

قد يكون لهذا التجاهل نفس جذور ذاك الذي حذته الجمهورية الفرنسية إبان قيامها، حينما سنّت عام 1905 قانون اللائكية، وهو القانون الذي يفضي بفصل الدين عن السلطة. وضمّت تحت حمايته البروتستانت واليهود، واستثنت الدول المسلمة المستعمرة آنذاك من طاولة الحوار.

أكثر من عشرِ مليون مواطن باريسي

كُسب ذاك القانون بحد السيف، مفخرةُ ثورة أنهت ظلم العلاقات المقربة التي جمعت الكنيسة بالقصر. هذا الحق الذي يُستخدم الآن لتبرير الإهانات والتضييق، بنفس نموذج الملكية سابقًا. وهذا التجاهل نفسه الذي يثني فرنسا عن الاعتذار على جرائم الإمبريالية، هو نفسه الذي نظرت به الحكومات المتعاقبة لأفواج المهاجرين من الجيل الأول والثاني بعد الاستعمار، حينما كرّست لفخاخ الفقر في الضواحي بمشاريع إسكان ذوي الدخل المنخفض.

لا يكفي أن يُحتفى بأحياء «بون ليوه» (Les Banlieues) كلما غنم أبناؤها بكأس المسابقة الأكثر شعبية في العالم، ورفعوا راية فرنسا في المحافل الدولية. فالتاريخ لن ينسى أن العام الذي أحضر فيه زيدان ورفقاؤه الكأس أتى في فترة كالحة من تاريخ فرنسا السياسي تجاه الأقليات، بقيادة جاك شيراك الذي ارتكزت حملته الانتخابية على خطاب مناهض للمهاجرين. وحتى في آخر دورة من كأس العالم قبل عامين، بدا وكأن الانتصار جاء كغطاء مؤقت للشرخ الذي يعاني منه الوضع السياسي الفرنسي.

لا زال الوضع على نفس الحال، تهتزّ الأحياء المهمّشة كل مرّة بمظاهرات مناهضة للعنف والتمييز المؤسساتي وقوانين التهجير وسحب الأوراق الثبوتية وغيرها، ولعلّ من أقواها مشهد ما لُقّب بــ«الانتفاضة الفرنسية» عام 2005 ومواجهات محطة الشمال في العام الموالي.

أما آخرها فكانت المظاهرات المطالبة بحق آداما تراوري الذي توفي مُحتجزًا من طرف الشرطة، والتي أيقظتها الاحتجاجات الواسعة في الشارع الأميركي على أعقاب مقتل جورج فلويد. فرُغم اختلاف السياق التاريخي للبلدين، تتمظهر معالم العنصرية جلية نتيجة أنظمة سياسية تنتهج نفس الاستراتيجيات الإقصائية والتضييقية.

حينما زار ماكرون الفريق الأزرق -وعشرون لاعبًا من تشكيلته مهاجرون أو لآباء مهاجرين- بعد الظفر بكأس العالم لكرة القدم، قدّم وعودًا طموحة بإصلاحات ستحسّن من حياة أكثر من عشر مليون مواطن باريسي. وإن سُرعان ما اتضح أن تلك الوعود ما هي إلا خططٌ متواضعة لم تتجاوز سابقاتها.

متلازمة باريس

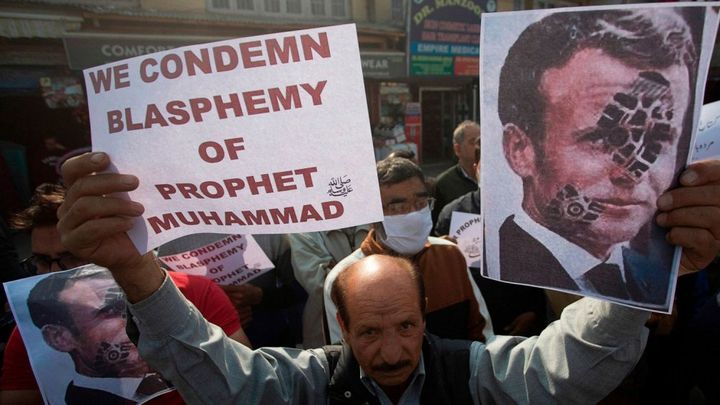

يبدو أن إقدام الرئيس على التغيير أشد حينما يتعلق الأمر بالتشريعات والقوانين الجديدة. ففي ظل جرائم الكراهية الأخيرة التي راح ضحيتها المدرّس سامويل باتي، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي وإن صودق عليه في ديسمبر المقبل، فسيوسع من صلاحيات قوات الأمن والشرطة، ويضيق من توثيق المظاهرات والاحتجاجات العنيفة.

هذا إلى جانب دعوات الرئيس إيمانويل ماكرون لميثاق «تعزيز المبادئ الجمهورية»، والذي تحدث فيه عن محاربة ما سماه بالنزعة الانفصالية الإسلامية والمجتمعات المضادة، وجاء ضمن مقترحاته تقنين الدعم على المؤسسات الدينية للحد من التمويل الخارجي المحتمل وإمكانية استخلاص أوامر بمنع أفراد معينة من ولوج أماكن العبادة، وتأطير التعليم المنزلي، وغيرها.

أيُعقل أن يكون التجاهل نفسه المذكور في البداية، ما حذا بفرنسا لتضييق الخناق على حريات ممارسة المعتقد أكثر مما سبق وضيّقت بالفعل، ومنها تعريض مبدأها الذي تفخر به، اللائكية، لوابل الانتقاد؛ بدل الاعتراف بالمشكل الحقيقي، وهو الاغتراب الممنهج الذي علِق ساكنة الأحياء المهمشة من مختلف الأقليات فيه؟

تلك الأحياء مناطقٌ محرّمةٌ، يراها المراقبون بيئات خصبة لتكاثر التطرف الداخلي. وإلى أن يقرّ النظام بأن فرض قوانين تجرّم التمييز بسبب اللون أو الدين أو الإثنية لا يعني سقوط العنصرية، يبدو أن أوضاع الاحتقان في الشارع الفرنسي لن تخمد. إذ تابعنا منذ وقت قريبٍ تدخّل قوات الأمن لفرض الحجر الصحي بالقوة والعنف اللفظي والجسدي أحيانًا في حي باربيس (Barbes) المعروف، في مقابل التفهم وحتى التعاطف مع الفرنسيين الذين كسروا حظر التجوال وخرجوا للهرولة في الأحياء الأكثر غنًى من العاصمة.

قد يأتي السياح إلى باريس مفتونين بمسلسلِ نتفلكس الحديث، أو بأغنية غابرة من أغاني مسرحية «أميركي في باريس» الموسيقية لعام 1951، أو طمعًا في لمح عازف أكورديون يدندن أغنية لإيديث بياف في زقاق ضيق، أو حتى لمتابعة لاعب باريس سان جيرمان المفضل ونجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، وكلها لحظات جميلة لا ضير في أن تُعاش.

لكني لم أفاجأ حين قرأت بأنهم يجدون أنفسهم أحيانًا مرضى تحت رحمة ما لُقّب بـ«متلازمة باريس»، المدينة التي ظنوها ساحرة، ليفاجأوا بصورة رمادية مختلفة. فربما لو عرفوا -على سبيل المثال لا الحصر- بأن قنوات نهر السين التي يتنزهون على ضفافها قد حملت قبل حوالي العقدين جثث مئات الجزائريين الذين قمعت الشرطة الفرنسية مظاهراتهم من أجل الاستقلال بإلقائهم في الماء، لما رفعوا سقف تطلّعاتهم بشأن المدينة وهذا البلد، لهذا الحد.