أحبك، لا أحبك ❤️🩹

زائد: وداعًا أماني فوزي حبشي 😔

ببالغ الحزن والأسى تنعي نشرة «إلخ» رحيل كاتبة من كتابها، المترجمة المصرية أماني فوزي حبشي، التي أغنت المكتبة العربية بترجماتها المنتقاة عن الإيطالية. فقدنا المترجمة والإنسانة التي يصعب وصفها إلا بما قاله زوجها عنها: «حبيبتي بنّاءة عاشت حياتها تبني، ليس فقط بما ترجمت وكتبت، ولكنها كانت بنّاءة نفوس خربة وأرواح مُهشَّمة وعقول حائرة وبيوت مُهدَّمة تحتاج إلى من ينصت إليها ويبثها بعض نور في عتمة الحياة».

نقلت أماني إلى اللغة العربية أكثر من سبعة وخمسين كتابًا، نظمتها في سلسلة تغريدات تعريفية على منصة «إكس» لتسهيل وصول القُرَّاء إلى مجمل أعمالها، وهو جهد قل من يقوم به من الكتاب أو المترجمين، ومن أهم هذه الأعمال: «بندول فوكو» لأمبرتو إيكو وثلاثية «أسلافنا» لإيتالو كالفينو و«الجبال الثمانية» لباولو كوينتي.

هناك أشخاص لا نتحدث إليهم كثيرًا، ولا تجمعنا بهم صداقة أو صحبة، ولكن العالم الافتراضي كوَّن بيننا وبينهم علاقة احترام وتقدير تتجاوز كل المسميات القائمة على فكرة المساومة بين العطاء والأخذ. أشخاص نتمنى لهم الخير دائمًا ونرجو أن يستمر عطاؤهم ونشاطهم، وقد كانت أماني واحدة منهم، وسأظل أتذكرها من خلال عنوان إحدى ترجماتها التي أراها وصية للحياة، مشيت وسأمشي عليها، «اذهب حيث يقودك قلبك».

إيمان العزوزي

أحبك، لا أحبك ❤️🩹

خُزامى اليامي

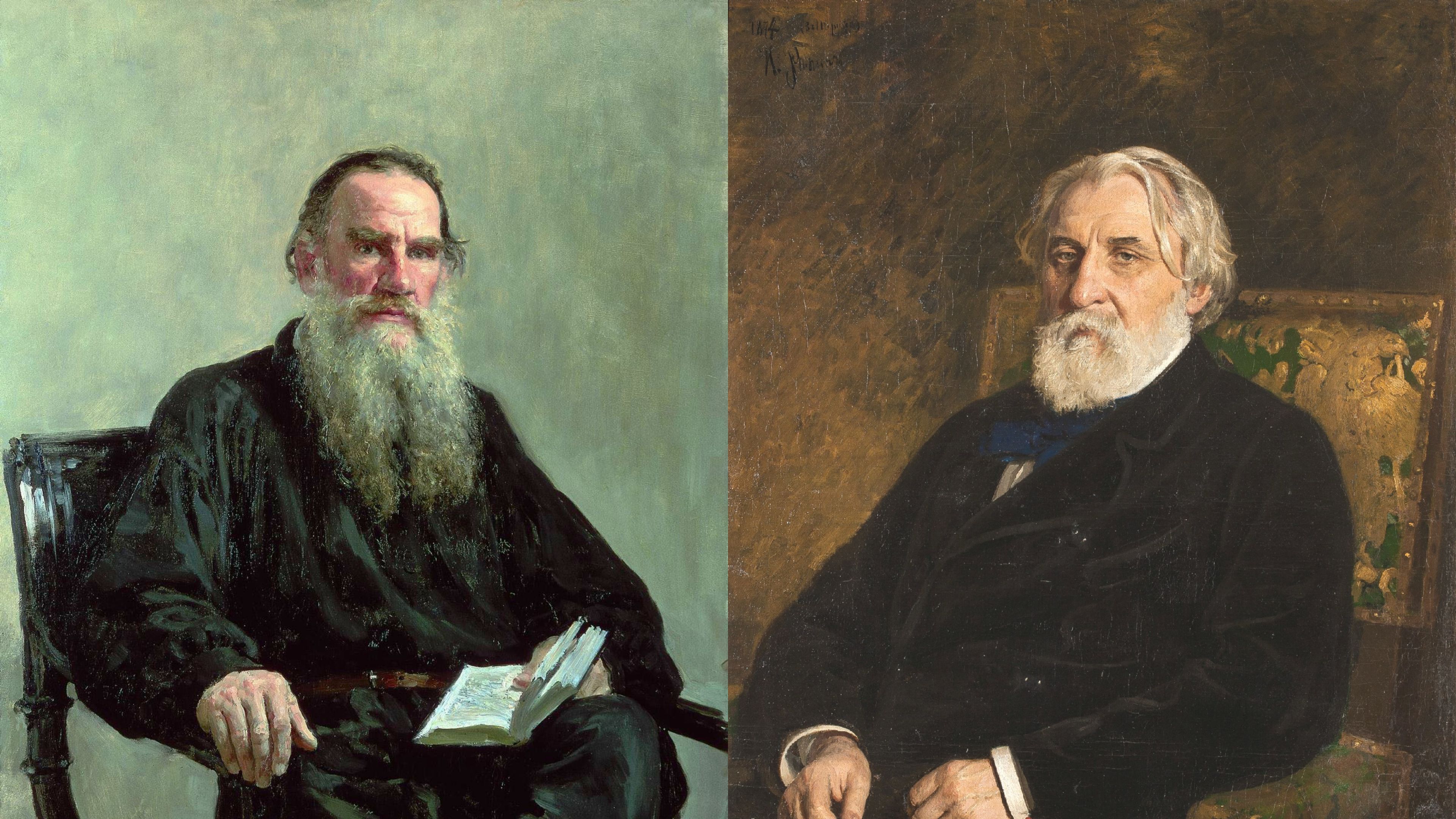

من بين أكثر العلاقات غرابة وتناقضًا في تاريخ الأدب العالمي هي تلك التي جمعت ليو تولستوي وإيفان تورقنيف، وقد بدت في لحظات كثيرة على وشك الخروج من صفحات الأدب إلى ساحة المبارزة الحقيقية. غير أنّ هذا الصدام لم يكُن نزاعًا شخصيًّا معزولًا، بقدر ما كان مرآةً لأزمة فكرية عميقة عاشتها روسيا القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر، صراعٌ بين الانفتاح الأوربي والروح السلافية، بين الجمال لذاته والالتزام بوصفه وظيفة الفن، بين أدبٍ يصف العالم بأناةٍ وأناقة، وأدبٍ يطلب من القارئ تغيير العالم. وإذا كان من شيء يميّز هذه العلاقة فهو أنّها تحوّلت، عبر منعطفات قاسية من الفتور والقطيعة، إلى مصالحة إنسانيةٍ وفكرية تشبه اعترافًا متبادلاً بقيمة الاختلاف.

يبدأ الخيط الأول لهذه الحكاية من لحظة قرائية خالصة، ففي سنة 1852 قرأ تورقنيف في مجلة «سوفريمينّيك» قصة «الطفولة» الموقَّعة بأحرف أولى لكاتبها، فأسَرته، فكتب فورًا إلى رئيس التحرير نِكراسوف يسأله عن الكاتب المجهول ويرجوه أن يبلّغه إعجابه «زميل يلمح فيه موهبة عظيمة، وربما خليفة قوقول». جاءت الإجابة: «إنه كونت اسمه تولستوي، في الجيش، بالقوقاز».

منذ تلك اللحظة، تتشعّب خيوط المصادفات والقرابة، إذ يكتشف تورقنيف بعد زيارةٍ لجاره فاليريان تولستوي سنة 1854 أن الرجل متزوجٌ من ابنة عمّه ماري، أخت ليون تولستوي. هنا تدخَّل البعد العاطفي، إذ يقع تورقنيف سريعًا تحت سحر ماري؛ يكتب لأصدقائه أنّها «فاتنة، ذكية، ملأى بالسحر والرشاقة… سحر خالص»، ويعترف: «منذ النظرة الأولى إليها اختلّ عقلي». هذه الصفحة تبدو بعيدةً عن علاقة تورقنيف بليون، إلا أن ظلالها ستبقى حاضرة في توتّرات لاحقة، لأنها تكشف شيئًا أساسيًّا في طبعه؛ سرعةُ الافتتان، ورهافة الحس، وتفضيلُ العاطفة النبيلة الهادئة على أي اشتباك فجّ، كما أن تولستوي لم يغفر له هذا الافتتان بأخته.

حين التقى الرجلان أول مرة أواخر 1855، كان كل شيء يوحي بميلاد صداقةٍ كبيرة، ويمهّد لصورةٍ مثالية عن علاقة كاتب شهير بكاتب واعد، كما وجّه تورقنيف إلى تولستوي رسالة شديدة اللباقة، أثنى فيها على موهبته، ثم نصحه باقتضاب: «المسار العسكري ليس لك… قَدَرك قَدَر كاتب، فنان للفكر والقول، سلاحك ليس السيف بل القلم». في هذه الإشارة المبكرة نلمح جسورًا صافية من رعاية أدبيةٍ وإنسانية، لكنّها جسور ستتهدّم تحت وطأة الفوارق التكوينية بين الرجلين، كان تورقنيف «الدبلوماسيّ بالقلم»، وهو ابن تربية أوربية مشرّبة بالموسيقى والرسم واللغات، بينما كان تولستوي «نبيًّا بالسيف»، يندفع إلى الحقيقة بحدّةٍ أخلاقيةٍ لا تعرف المداراة.

استقبلت سانت بطرسبرق تولستوي استقبال الفاتحين، بعد نجاح عمله «حكايات سيفاستوبول»، وهناك قدّمه تورقنيف إلى الوسط الأدبي. غير أن طبيعة تولستوي القلقة بعد خروجه من الجيش، وتنقله بين التيارات الفكرية المتصارعة، جعلت من حضوره سببًا في خصومات يومية لا تنقطع، فتحولت مجالس الأنس إلى ساحات سجال محتدم.

يروي سيرجي تولستوي، ابن أصغر أبناء ليون، وصاحب كتاب «تولستوي والتولستويين»، مشاهد تجمع بين الطرافة والمرارة جمعت الرجلين؛ في إحدى هذه الجلسات احتد صوت تورقنيف فوضع يده على فمه معتذرًا: «عندي التهاب قصبات»، فيرد تولستوي ساخرًا: «التهاب القصبات! ماهذا المرض المتوهَّم!». وتبلغ المشادة ذروتها حين يحدّق تولستوي في صديقه قائلًا: «لا أقبل أن ما تقوله قناعة. الوقوف بالسيف عند الباب قناعة، أما أن تُخفي لبّ فكرك وتزعم أنها قناعة، فلا!»، فينفجر تورقنيف: «ولماذا تأتي إذن؟»، فيجيبه تولستوي: «لا أستأذن أحدًا لأذهب حيث أشاء… وحضوري أو غيابي لا يغيّر شيئًا من نقاشاتكم العقيمة». مثل هذه اللحظات ينعكس تباين الرؤى الفكرية، ويظهر أيضًا تباين الطباع بينهما؛ تولستوي بصرامته الأخلاقية الهجومية، وتورقنيف بذائقته المتمدِّنة، والمفرط في الكياسة.

.jpeg)

يتوالى شدّ الحبل بينهما، عام 1857، أخذ تولستوي صديقه الخصم تورقنيف إلى باريس، زارا معًا المسارح والمتاحف والسوربون و«كوليج دي فرنس»، وكتب تورقنيف لأصدقائه أن تولستوي «يصبح أذكى يومًا بعد يوم»، وأنه «سيصبح كاتبًا عظيمًا، ورجلًا مثاليًّا.» بينما قذف تولستوي، في يومياته، أحكامًا متقلِّبة عن تورقنيف تكاد تُضحِك قارئها مثل: «مغرور، بائس»، «لطيف لكنه بلا إيمان»، «لا يطيق الوحدة… ذكي جدًا… رجل سيئ لا يؤذي أحدًا»، «يثرثر»، «قلت له: لا تفترض أنّك تتفوق علي». ومع ذلك، على أعتاب محطةٍ وجدانيةٍ دقيقة، حين شهد تولستوي تنفيذ حُكمِ إعدام، وغادر باريس على إثرها، كتب: «ودّعته مرتين وبكيت… لقد صنع مني إنسانًا آخر». هذا التناقض يصف المسافة الدقيقة بين الإعجاب والضيق، بين الجذب والنفور، المسافة ذاتها التي ستنفجر في 1861.

هناك، في ضيعة الصديق الشاعر أفاناسي فيت، اتخذت «الأخلاق» شكل اختبارٍ درامي. يخبر تورقنيف رفاق الجلسة أنّ مربية ابنته «تلزمها ترقيع ثياب الفقراء وإرجاعها بنفسها»، فيسأله تولستوي: «وهل ترى ذلك حسنًا؟»، «بالطبع، فهذا يُعرّف المُحسِنة على معنى البؤس»، فيردّ تولستوي بقسوة: «فتاة أنيقة في أجمل الثياب تحمل على ركبتيها أسمالًا نتنة… ذلك مشهدٌ مسرحيّ منزوع الصدق». خرج تورقنيف عن طوره: «لا أسمح لك أن تتكلم هكذا… سأكسّر وجهك!». كانت تلك الشرارة التي أطلقت التهديد بمبارزة حقيقية كما أراد تولستوي، قبل أن تجنّب رسالتان من الاعتذار وقوعها. لكنها لم تجنّبهما قطيعة طويلة، سبعة عشر عامًا من صمتٍ ثقيل، تابع فيها كلٌّ منهما حياة الآخر من بعيد، وقرأ له خفية، وكأنّ الخصومة العلنية تحوَّلت إلى حوارٍ داخليّ لم ينقطع لحظة.

ما الذي كان يتصارع حقًّا في باطن هذه القصة؟ ثمّة اختلافٌ رئيس لا يُستهان به. يرسم سيرجي تولستوي، بوضوح نفسيّ بالغ هذا الاختلاف، فقد عاش تورقنيف طفولته تحت سلطة أمٍّ قاسية تجلد أقنانها، أما تولستوي فقد نشأ سعيدًا بين عمّتين محبّتين. الأول، ابنُ قمعٍ يتعلّم الحساسية المُفرِطة، ويرى في الفنّ خلاصًا من السطوة عبر الجمال والاتزان؛ والثاني، ابنُ حنان فائض وإرادةٍ فطريةٍ حرّة، يرى في الفنّ سعيًا إلى اليقين، وهذا ما يفسر حدّته وميله إلى السجال.

لا عجب أن يكون تورقنيف كما يصفه سيرجي «شكَّاكًا محايدًا، ذا حسٍّ قياسيٍّ ومَسحةٍ شعرية، بعيدًا عن الولاءات العقائدية»، وأن يرى تولستوي في هذا رخاوةً لا تُحتمل. ومع ذلك، على الطرف الآخر من الحبل، أراد تولستوي أن يحبّه بقلبٍ مفعمٍ بالمحبة ولم يتلقَّ إلا اللامبالاة، لأن تورقنيف غير المتدين بطبعه، والمفتون بالثقافة الغربية، يُرجئ أسئلة الأخلاق والميتافيزيقا التي تصير عند تولستوي أهم وأشدّ إلزامًا كلما تقدّم في تحولاته الروحية. هنا تتضح طبيعة العلاقة، قصةُ انجذابٍ ونفورٍ طويلة الأمد بين طبعين قويين، مثل قصة عشّاقٍ لا يطيقون العيش معًا ولا احتمال الفراق.

مع ذلك، كان بين يدَي الرجلين ما هو أكبر من النفور؛ الاعتراف المتبادل بالقيمة. قبل أن يشيع دو فوقي (Eugène-Melchior de Vogüé) الأدبَ الروسي في فرنسا، كان تورقنيف سفيرًا لذلك الأدب، حيث وزع نسخ «الحرب والسلام» الفرنسية على أصدقائه أناتول فرانس وفلوبير، واستقبل من فلوبير رسالة شكرٍ مشحونة بالإعجاب يقول فيها: «المجلدان الأولان رائعان… فيهما أشياء على طريقة شكسبير… كنت أطلق صيحات إعجاب… وحدّثني عن المؤلف… إنه قوي جدًّا!»؛ وفي المقابل، عدّ تولستوي «ذكريات صيّاد» من «روائع الأدب العالمي». لم تكُن الخصومة إذن جَلْدًا مستمرًا، بقدر ما كانت محكًّا تُختبر فيه الصداقة على الدوام. وحتى في مشاهد الألم التي جمعتهما، ظلّت حبال التقدير مشدودةً.

وفي ذروة النضج، كسر تولستوي الصمت من جهته سنة 1878، وكتب رسالة تُعدّ وثيقة إنسانيةً نادرة: «لا عداوة لي نحوك… إن استطعت أن تغفر لي، فإني أمدّ لك بكل صدق ما أقدر عليه من صداقة… في سنّنا لم يبقَ خيرٌ سوى علاقات الحب بين البشر». كانت لحظة وعي لطَّفت الأجواء قليلًا، وما إن حلّ صيف 1881 حتى حلّ تورقنيف ضيفًا في ياسنايا بوليانا. يصوّر سيرجي تولستوي الأيام الأربعة التي جمعتهما كعيدٍ منزليّ مثالي، صيدُ طائر السُّمُق، شطرنج، قفزٌ على لوحٍ فوق جذع، أمسيات غناء، ومشاهدُ مرحٍ ورقص يؤدي فيها تورقنيف «خطوات كانكان» وسط ضحك الصغار والكبار.

لكن سرعان ما يعود الحزن ليُغرق المشهد، حين تصل رسالة أخيرة من تورقنيف لتولستوي: «أكتب إليك دون مواربة من على فراش الموت… يا صديقي، يا كاتب الأرض الروسية العظيم، عد إلى النشاط الأدبي!… دعني أعانقك بقوة كبيرة… لم أعُد أطيق، لقد تعبت». ولم تسعفه قواه لتوقيعها، وودع الحياة بعد شهرين. يُقال إن تولستوي لم يكتب الجواب. لكنّ الرجاء وصل، واستجاب له بطريقته الخاصة، إذ عاد تولستوي بقوة إبداعية جديدة في أعمال أهمها: «موت إيفان إيليتش». ويلاحظ سيرجي تولستوي تشابُهًا غريبًا بين وصفُ المرض في «موت إيفان إيليتش» وتفاصيل احتضاره وما عاشه تورقنيف نفسه في نزاعه الأخير مع المرض. هناك لوحة أخرى أخيرة تجمعهما ذات دلالة رمزية، حيث أوصى تورقنيف أن يُهدى خاتم بوشكين، الذي كان يحمله، إلى تولستوي «ليورّثه بدوره لمن يراه الأجدر بالحمل البوشكيني».

لم تكُن «الغيرة الأدبية» عاملًا في نزاعهما، بل كان كلاهما يعترف للآخر بالعظمة دون تردد ولا مجاملة. يعترف تولستوي في يومياته أنّ «الكتابة بعد تورقنيف صعبة جدًّا»، بينما يكتب تورقنيف بعد «الحرب والسلام»: «أعيد قراءة عملك الجليل للمرة السادسة بالمتعة نفسها»، وبعد «آنا كارينينا»: «لم يكُن لي أن أكتب شيئًا يشبه مشهد زيارة آنا لابنها… كمال! سقط الكتاب من يدي وقلت لنفسي: كيف يمكن أن يكتب المرء بهذا الإتقان؟».

سيتوج هذا المسار بكلماتٍ تُشبه تعويذة المصالحة. حين يطلب المؤرخ ألكسندر بيبين من تولستوي تقييمًا لأدب صديقه الراحل ورسائله. يُبلور الأخير معيارًا أخلاقيًّا جماليًّا ثلاثيًّا: «من يتكلم؟ كيف يتكلم؟ وهل يقول ما يؤمن به حقًّا؟». ثم يقول عن تورقنيف: «إنسانٌ رائع… ليس عميقًا جدًّا، وربما كان ضعيفًا، لكنه طيب القلب وصادق دائمًا فيما يشعر ويكتب… لذلك كان تأثيره من أنفع التأثيرات». هذا هو لبّ العلاقة بين الكبار، من خصومة تتشدد باسم «العمق» و«القناعة» إلى وعيٍ بأنّ «الصدق» قيمة الفن العليا، وهي القيمة التي كان تورقنيف يجسّدها بصبره الجمالي واحتشامه الأخلاقي.

في خريف 1883، انعزل تولستوي في مزرعته، وقد هزّته وفاة تورقنيف، وأخذ يعيد قراءة كل أعماله. وكتب إلى زوجته: «لا أكفّ عن التفكير في تورقنيف. أحبه حبًّّا جمًّا، وأشفق عليه وأقرؤه. أنا أعيش معه دون انقطاع. وأنا عازم عزمًا أكيدًا على الكتابة عنه والحديث عنه». وللأسف لم تُلقَ تلك المحاضرة التي كان ينوي إلقاؤها عن صديقه، إذ منعه وزير الداخلية آنذاك دميتري تولستوي، ابن عمه البعيد، من أن يقدم تكريمه الأخير.

الأصدقاء القرّاء، نفتح أمامكم هذه المساحة للاحتفاء بالقراءات التي تركت انطباعًا جيّدًا لديكم. لذا، نريد أن نعرف: ما أفضل كتاب قرأتموه في عام 2025؟ ومن الكاتب الذي استطاع ترك بصمة في وجدانكم وعقولكم؟ وأي دار نشر ترون أنها كانت الأكثر حضورًا وإبداعًا؟

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

ربما لا يرى القارئ من الترجمة سوى القشرة الخارجية، ويظن أن المسألة تكمن فقط في إجادة لغتين. ولكن الترجمة تحتاج أيضًا إلى قدرة شخصية على التفاعل مع النص، والإنشغال به. فالمترجم لا يتعامل مع نصٍّ جامد يرغب في نقله، ولكنه يتعامل مع مشاعر مؤلفه وإبداعه.

أماني فوزي حبشي

الترف الخالد

.jpeg)

تأليف: جيل ليبوفتسكي- إلييت رو/ ترجمة: الشيماء وجدي/ الناشر: مركز نماء للبحث والدراسات/ عدد الصفحات: 198

يقدم جيل ليبوفتسكي بالاشتراك مع إلييت رو، في كتابهما «الترف الخالد: من عصر المقدّس إلى زمن الماركات»، قراءة مزدوجة وجريئة لمفهوم «الترف»، تجمع بين التحليل الفلسفي والسوسيولوجي من جهة، والمقاربة التسويقية والسيميائية من جهة أخرى. يتكوّن الكتاب من مقالتين متكاملتين: الأولى لليبوفتسكي، تتناول الترف في امتداده التاريخي والحضاري الطويل، والثانية لرو، وتدرس تحوّلات الترف في ظل العولمة وهيمنة العلامات التجارية الكبرى. ويقترح المؤلفان أطروحة أساسية مفادها أن الترف لا يزال ظاهرة اقتصادية وذوقية، ولكنه أيضًا حقيقة أنثروبولوجية ثابتة تعبّر عن حاجة الإنسان الدائمة إلى التميّز والجمال والتعالي على المألوف.

في القسم الأول، يتتبع ليبوفتسكي تطوّر فكرة الترف منذ جذورها المقدَّسة وحتى تجلياتها الحديثة. فالترف، كما يبيّن، وُلد في أحضان الدين والسلطة؛ كان مظهرًا من مظاهر القداسة، وتجسيدًا للتراتبية الاجتماعية والسياسية. فالمعابد والمجوهرات الملكية والطقوس الفخمة كانت رموزًا للثروة بقدر ما كانت علامات على النظام الكوني والسلطة الإلهية. ومع تحوّل المجتمعات الحديثة، تراجع هذا البُعد الرمزي لصالح منطق السوق والاستهلاك، فأصبح الترف دنيويًّا وفرديًّا، ولم يعُد مكرّسًا لتكريم الآلهة أو الملوك، إنما لتقديس الذات لنفسها. وهكذا ينتقل الترف من فضاء الجماعة إلى فضاء الذات، ويصبح وسيلة للتعبير عن الهوية الفردية والرغبة في التفرُّد.

ويرى ليبوفتسكي أن الترف في المجتمع المعاصر عُدَّ مؤشرًا على الصراع الطبقي كما تصوّره بيار بورديو، ولكنه غدَا اليوم تجربةً جمالية ووجدانية تتعلق بالمتعة والبحث عن المعنى. فـ«الترف الديمقراطي»، المعاصر يقوم على فرادة التجربة. إنه ترف عابر وسريع الزوال، لكنه يحتفظ بجوهره الأبدي المتمثل في السعي إلى التميّز والاختلاف. من هنا يصبح الترف عند ليبوفتسكي مرآةً للتحوّل من «الترف المقدّس» إلى «ترف الذات»، ومن التراتبية المغلقة إلى مجتمع المشاعر والرغبات.

أما القسم الثاني من الكتاب، الذي كتبته إلييت رو، فيقدّم مقاربة ميدانية وسيميائية للترف المعاصر. فهي تدرس كيف تدير العلامات الكبرى مثل شانيل وهيرميس ولوي فويتون صورتها ورمزيتها في سوق عالمي متشبع. تؤكد رو أن بقاء الترف رهين بالتوازن بين إمكانية الوصول الاقتصادية واستحالة الوصول الرمزية. فلكي تحافظ العلامة على هالتها، يجب أن تظل «نادرة» في المخيلة وإن كانت متاحة تجاريًّا. وهنا تبرز أهمية السرد، والهوية البصرية، وقصص العلامة في إنتاج المعنى. العلامة، في هذا السياق، تتحول إلى دين علماني، والمنتج إلى أيقونة تحمل وعدًا بالعاطفة والتميز.

وتشير رو إلى مفارقة أساسية وهي، كلما ازداد الترف انتشارًا، ازداد سعيه إلى إعادة إنتاج الندرة بشكل مصطنع. ولذلك تلجأ العلامات إلى سرديات «الزمن» مثل الإصدار المحدود، المهارة الحرفية القديمة، و«الجسد» مثل الإعلانات التي تُمثّل الشباب أو الرغبة أو القوة كي تحافظ على هالتها الأسطورية. وهكذا يصبح الترف مسرحًا للرغبة، يستهلك فيه الفرد المنتج ويشارك في خلق معناه الرمزي.

وفي الختام، يؤكد «الترف الخالد» أن الترف تجاوز كونه بقايا ثقافة أرستقراطية أو انعكاس للرأسمالية المتأخرة، ليصبح بُنية رمزية متحوِّلة تعبِّر عن عمق الإنسان الحديث. عند ليبوفتسكي ورو، الترف هو أنثروبولوجيا للحسّ، يكشف عن حاجة الإنسان إلى الاستثناء والجمال والسموّ في عالم تهيمن عليه السرعة والتكرار. إنه، بهذا المعنى، مرآة للحداثة ذاتها، حداثة تجمع بين الرغبة في الأبدية والخضوع للزوال، بين المادي والروحي، بين الاستهلاك والخيال. ومن خلال هذا المنظور المزدوج، الفلسفي والتسويقي، يعيد الكتاب تعريف الترف: لغةً رمزية للتميّز والرغبة، وأحد آخر فضاءات السحر في عالم مفرط في الواقعية.

لا أحد سيتذكر هذا وهو يقف أمام حقيبة «بيركين» النادرة.

How to Write Like Tolstoy

تأليف: ريتشارد كوهين/ الناشر: Random House / عدد الصفحات: 352

هل تتذكرون... كيف وصف هوميروس جمال هيلين؟ بهذه الكلمات البسيطة: «عندما دخلت هيلين، وقف الشيوخ على أقدامهم عند رؤيتها». يتخيل المرء تألق ذلك الجمال فورًا. لا حاجة لوصف عينيها أو فمها أو شفتيها. لكلٍّ منهم حرية تخيّل هيلين على طريقته، لكن الجميع يُبهرهم هذا الجمال الذي يجذب الشيوخ إلى الوقوف على أقدامهم بمجرد رؤيته.

عندما صادفتُ هذا الكتاب، لم أستطِع أن أتركه إلا بعد الانتهاء منه، لِما وجدته من متعة عظيمة بين صفحاته؛ فقد بدا لي منذ اللحظة الأولى أنه لا يفرض دليلًا مقدسًا للكتابة، بل يسرد رحلة عميقة في عقول كبار الكُتّاب. ولأنني لم أجد فيه وعدًا قاطعًا بمنح «أسرار الكتابة»، أو وصفات جاهزة للعبقرية، أدركت أن قيمته الحقيقية تكمن في توجيهي نحو تجارب الآخرين للاستئناس بها، والتعلم من أخطائهم ومحاولاتهم وعثراتهم. والأهم، أنه يذكّرني بأن الكتابة ليست مجرد موهبة، بل نضال مستمر ورحلة طويلة أبحث فيها عن صوتي الخاص وإيقاعي الداخلي وملامحي التي لا يُشبهني فيها أحد.

لا يدّعي ريتشارد كوهين، الذي أمضى عقودًا في عالم النشر والتحرير، القدرةَ على تحويل أي قارئ إلى تولستوي جديد. بل يقدّم ما يشبه ورشة طويلة في الحرفة الأدبية، يشارك فيها خلاصات قراءاته الغنية. وبدل أن يعلّم، يجمع كوهين ويؤرّخ آراء وتجارب كتّاب كبار حول: بدايات الروايات ونهاياتها، وبناء الشخصيات، والانتحال، ووجهات النظر، والحوار، والسخرية، وإيقاع النثر، ومشاهد الجنس، وأهمية المراجعة. بعض الفصول، خصوصًا تلك التي تتناول السرد، أو بدايات القصص، أو الانتحال، تقدّم مادة تحليلية ثرية. بينما تبدو فصول أخرى مثل الحوار وإيقاع النثر أكثر خفّة، ربما لأن موضوعاتها بطبيعتها مراوِغة يصعب تحديدها.

إحدى الملاحظات الجوهرية على الكتاب: ضِيْق عَيّنته الأدبية. فهو يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الكلاسيكيات؛ تولستوي وأوستن ولورنس وجويس وهيمنقواي… فيما يمرُّ مرورًا سريعًا على الأصوات المعاصرة أو أجناس الأدب الأخرى أو الأدب العالمي، وقد وجدتُ في تجاهل تجربة هنري ميلر تقصيرًا غير مفهوم من الكاتب، وهو تجاهلٌ يُضعف النقاش بلا شك. لو وسّع كوهين دائرة أمثلته، لكان الكتاب أشمل وأعمق.

مع ذلك، يظل الكتاب ممتعًا في قراءته، وسهل، وفيه الكثير من الحكايات الطريفة والاقتباسات المفيدة. سيظهر للقارئ أن كوهين يكتب بعين المحرّر، وأن خبرته الطويلة في النشر تمنحه قدرة على توضيح ما يحدث خلف كواليس صناعة الرواية، خصوصًا في أقسام المراجعة والحذف وإعادة الصياغة. لكن في المقابل، يعاني الكتاب أحيانًا من أسلوب متناثر، حيث يقفز من عمل أدبي إلى آخر بشكل غير منهجي، مما يؤثر على قوة الحجة.

مع الوصول إلى الصفحة الأخيرة، لن يغادر القارئ ومعه مخطّط جاهز للكتابة على طريقة تولستوي، لأن مثل هذا المخطّط لا وجود له، ولن يصبح مثل تولستوي مهما بذل من جهد، بل يغادر بشيء ربما أكثر قيمة، تقدير متجدّد لما يتطلّبه كل عمل روائي عظيم من جهد ومخاطرة وتفانٍ. يذكّرنا كوهين بأن الكتّاب باتوا أكثر تسرّعًا في عالم اليوم، ومع ذلك فإن جمال الأدب يظل قائمًا، هشًّا لكنه دائم ومستمر في إدهاشنا.

تأكد أنك لن تصبح روائيًّا بمجرد قراءة هذا الكتاب، أو أي كتاب آخر، ولكن قد تخرج منه أقدر على فهم كيف تولد الروايات، وربما تجد فيه تشجيعا وإلهامًا لتلتقط قلمك أنت أيضًا وتحاول أن تسقي بذرة، ونصيحة، لا تتجاهل هوامش الكتاب والملاحظات.

ميموريال درايف، مذكرات ابنة

تأليف: ناتاشا تريثيوي/ ترجمة: عبير عبدالواحد/ الناشر: تشكيل/ عدد الصفحات: 214

يصعب قراءة «ميموريال درايف» (Memorial Drive) من دون الإحساس بأننا أمام عمل يتجاوز حدود السيرة الذاتية لينفتح على ما يمكن وصفه بـ«ميتافيزيقا الذاكرة». لم تقدم المذكرات حكيًا خطيًّا لحياة مضت وولّت، إنما كُتب وفق أسلوب مبتكر هدفه الأساس استعادة صوت امرأة غُيّبت، ولم يتِح لها فرصة رواية القصة بنفسها. يعمل الكتَاب لبلوغ هذه الغاية، على تفكيك طبقات الحداد وإعادة تركيبها، في محاولة لتجاوز سرد واقعة مأساوية نحو مساءلة أعمق لمعنى الفقد وكيفية تحويله إلى كتابة.

منذ الصفحات الأولى، تدرك ناتاشا تريثاوي، الشاعرة الأمريكية، أن العودة إلى الماضي ليست مغلفة بحنين عذب، ولكنها حاجة وضرورة وجودية للاستمرار. فالموت الذي تتعامل معه غدا قوة تعمل داخل اللغة نفسها، ولم يعُد حدثًا مغلقًا تتعايش معه متجاهلة إياه. وهذه القوة تتجلى في بنية الكتاب التي تتداخل فيها الوثائق والذكريات والصور والرسائل والحلم. لا تروي تريثاوي الماضي من الخارج، ولكن تغوص فيه كما لو كانت تعيد ترتيب أرشيفًا شخصيًّا مهشَّمًا، فتعيد تركيب الصورة كاملة، في محاولة رتق ما لم تستطِع الحياة رتقه.

في قلب المذكرات تتجلى شخصية الأم «قوندولين»، امرأة تسعى للحفاظ على كرامتها في مواجهة بنية اجتماعية ترى سيطرة الرجل أمرًا طبيعيًّا ومقبولًا. يتجاوز النص حدود الحكاية بين الضحية والجاني ليكشف البنية العميقة للعنف، كيف يتشكّل، كيف يتسلّل تدريجيًّا، وكيف يغدو مألوفًا إلى درجة أننا لا نستطيع رؤيته. في رؤية تريثاوي، يصعب النظر إلى العنف على أنه فعل فردي معزول، وإنما نتاج منظومة كاملة؛ قانونية واجتماعية وتاريخية، أتاحت لرجل مضطرب مثل «جويل» الاقتراب، ثم الهيمنة، ثم ينتهي إلى القتل.

الأهم أن تريثاوي ترفض اختزال أمها في صورة «ضحية». فهي تحاول استعادتها صورتها امرأةً كاملة، لها ضحكة وطموح وهشاشة وشغف وإرادة. هذا العمل المتعمد في الكتابة، كفيل بنزع الصورة التي ظهرت في الصحف خبرًا عاديًّا في صفحة الأحداث غالبًا ما يُنسى مع الضحية التالية.

ما أحببته في هذا الكتاب أنّ تريثاوي لا تتعامل مع الذاكرة كخزان متدفق للأحداث، وإنما قوة قادرة على إعادة تشكيل الذات. فالعودة إلى الطفولة إلى جانب كونها محاولة للتوثيق، هي محاولة لفهم أسئلة لا تزال معلّقة، لماذا لم تدرك الطفلة الخطر في وقت مبكر؟ هل يُحسب صمتها ذنبًا؟ وهل يمكن للنجاة أن تُقرأ خيانةً؟

هذه الأسئلة تتجاوز السرد لتصبح أسئلة حميمية؛ ولهذا يمتلئ الكتاب بمساحات صامتة، فنجد مقاطع تتوقف فيها اللغة أمام مشهد أو صورة أو رائحة. الصمت هنا يصبح بمثابة استراتيجية أدبية تمنح النص قوته الخاصة. وقد وُصف أسلوب تريثاوي بأنّه إتقان لفنّ جعل الفراغ يتكلم، حيث يتحوّل الغياب إلى حضور، والسكوت إلى لغة.

يتميّز «ميموريال درايف» باستخدامه الوثائق الرسمية مثل محاضر الشرطة، الملاحظات المكتوبة بخط يد الأم، والنصوص المسجّلة لمكالمات التهديد. هذه المواد تبني وتضبط النص توثيقيًّا، وفي الوقت نفسه، تُحدث صدعًا في السرد، إذ تكشف الفاصل بين ما عاشته الراوية وما سجّله النظام. ومن هنا تتضح الفكرة الجوهرية في أن الحقيقة قد تكمن في عجز المؤسسات التي ترى العنف ولم تحرك ساكنًا، مما يشي بضعف الوثيقة أمام النتائج.

يتنقل النص بين زمنين متوازيين؛ الطفلة التي لم تمتلك أدوات الفهم، والبالغة التي تحاول إعادة بناء معنى من الفوضى. هذا التداخل الزمني والبصري يحوّل الكاتبة إلى مؤرِّخة صغيرة، تؤرّخ حياة فردية داخل سياق عنيف أكبر. وهكذا يصبح الكتاب اتهامًا للنظام بقدر ما هو رثاء للأم، حيث يتقاطع السرد الشخصي مع مساءلة البنية الاجتماعية التي سمحت للعنف أن يتجذّر.

العنوان نفسه «ميموريال درايف» ينفتح على جغرافيا العنف في الجنوب الأمريكي. فهو الطريق الذي شهد مقتل الأم، وهو أيضًا الطريق المؤدي إلى (Stone Mountain)، النصب الكونفدرالي الضخم الذي يكرّس ذاكرة التفوّق الأبيض. بهذا المعنى، ترى تريثاوي أن الجريمة ليست منفصلة عن تاريخ المكان، وأن الجنوب الأمريكي، بتاريخ عنفه العرقي، يشكّل جزءًا من المسرح الذي وقع عليه العنف الأسري.

الكتاب في النهاية، مع الألم الذي يخلفه في نفس القارئ، يريحنا، حين نرى كيف للكتابة أن تعيد الحقوق وتصبح فعل نجاة، حيث تتحوّل الكتابة إلى وسيلة لمقاومة الذنب وصناعة مستقبل أفضل يمكن للابنة أن تعيش فيه هانئة.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.