حواري جدة: ذاكرة الأزقة التي بقيت في الناس

كيف تصنع الفروق الثقافية هوية الحارات

تلعب الحارات دورًا بالغ الأهمية في الثقافة العربية؛ فهي ليست مجرد مساحة عمرانية، بل فضاء اجتماعي تتشكّل فيه الشخصية واللغة والمنظومة القيمية عبر التفاعلات اليومية المكثّفة. وسكّان الحارة أشبه بعائلة ممتدّة؛ شبكة قرابة غير مُعلَنة. في هذه المقالة نبحث في حياة الحارة داخل حواري جدة.

نوّاف الحربي

حارات جدة: الذاكرة التي غادرت المكان وبقيت في الناس

د. ظافر القرني

ولدتُ طفلًا جنوبيًّا في إحدى حارات جدة، وتشكّلت شخصيتي (جدّاوي - جنوبي)؛ من خلال التفاعلات اليومية واللعب مع أطفال الحارة، واكتسبت لهجةً وذائقةً غذائيةً وفنيّة فريدة، تميز سكان حارات جدة.

تشهد مدن السعودية تجانسًا عامًّا بين سكانها، ولكن تبقى مدينة جدة محتفظة بملامح خاصة، خصوصًا في جوانبها السوسيوثقافية والتاريخية. فجدة هي مصهرٌ ثقافيٌّ لسكانها من مختلف الثقافات، سواءً من داخل السعودية أو خارجها. ويظهر ذلك في الشخصية الجداوية الفريدة.

مع الطفرة النفطية في السبعينيات، بدأت الموجة الأولى من استقرار المنتقلين حديثًا من مختلف مناطق السعودية إلى جدة، وأعقبتها الموجة الثانية في الثمانينيات، فتجذّر وجودهم في مدينة جدة، وتخلّوا عن حلم العودة إلى ديار الآباء والأجداد. بل ارتبط نجاحهم بالمدينة التي يعيشون فيها¹. ورافق ذلك استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، مما ساهم في توسع المدينة ونموها السريع.

ونظرًا إلى أن مسألة التنمية والتطوير نخبوية، يمكننا تقسيم جدة إلى قسمين: أحياء على الطراز الغربي الحديث في شوارعها ومتاجرها، وأحياء عشوائية «حارات» تقليدية الطراز في بيوتها ومتاجرها، ومكتظة سكانيًّا².

وتركيزنا في هذه المقالة على حارات جدة، التي يمكننا كذلك تقسيمها إلى شكلين: الحارات التي تشكّلت بناءً على تجمّع بعض القبائل فيها (بل أن بعض تلك الحارات تسمى باسم القبيلة، إما لكثرتهم فيها أو لأسبقيّتهم في السكن بالحارة). أما الشكل الثاني، فكان الوافدون من الخارج -خصوصًا الجاليات اليمنية والإفريقية- أسبق إليها بحكم قربهم من ميناء جدة الإسلامي، مثل حارات الكرنتينا والنزلة اليمانية وغليل.

وخلف هذا التقسيم الإثنوغرافي تختبئ العديد من الفروق الثقافية والاجتماعية. وهؤلاء المنتقلون من الداخل والوافدون من الخارج جلبوا ثقافتهم وأنماط معيشتهم معهم، مما جعلهم قادرين على خلق حارات (Ghettos) خاصة بهم، لها ملامحها وتركيبتها الديموغرافية الفريدة.

فنجد في الشكل الأول من الحارات -حارات المهاجرين من الداخل- قد تمسكوا بهوية واضحة وقريبة من السياق العام للمجتمع، من حيث اللهجة والملبس والمأكولات والعادات. أما الشكل الثاني -حارات الوافدين- فنجد ظهور هوية هجينة شكّلت ثقافة فرعية داخل المجتمع الجدّاوي.

وإذا نظرنا إلى الشكلين السابقين من خلال عدسة عالِم الاجتماع الفرنسي بورديو، يمكننا فهم هذا التمايز من خلال بعض مفاهيم بورديو، مثل الهابتوس والمجال الاجتماعي.

ويشير الهابتوس إلى «مجموعة الأذواق والتفضيلات واستعداد الكلام والفعل والشعور… نوع من برمجة البنيات الاجتماعية وترجمتها إلى شخصيات»³. أي أن الحارة تشكل شخصية ساكنيها، خصوصًا من ينشأ فيها طفلًا؛ من خلال اللغة والذوق والانفعالات والسلوكيات، والمنظومة القيمية برمّتها.

ويؤكد بورديو على أن عملية تشكيل الهابتوس «لا يدركها الفاعلون مباشرة، وفي أغلب الأحيان لا يَعونها»، ويضيف على ذلك «إن كل ما نحن عليه ونرغب فيه ونعتقده ونقوم به تحدّده البنية الاجتماعية»⁴. وشخصية كل طفل نشأ في حارات جدة، خاضعة بالضرورة لأحد الشكلين السابقَين. يقول إرنست قيلنز: «الناس عمومًا يأخذون مجتمعهم وثقافتهم كما لو كانت أمرًا مسلّمًا به، إلا عندما يهتز وعيهم بالمجتمع والثقافة بسبب الحضور الباهر لصيغة اجتماعية نقيضة»⁵.

في سن العاشرة من عمري كنت أظن أن جميع الحارات تتشابه، حتى رافقتُ أسرتي يومًا لزيارة أقارب لنا في إحدى حارات النزلة اليمانية – وكان يُطلق عليها أيضًا «حارة اللمبات» قرب دوّار سوق الأهدل الشعبي.

في تلك الزيارة أدركت أن الحارات ليست متشابهة كما كنت أتصور، وأن الفروق واضحة إلى درجة أن عين الطفل لا تخطئها.

وما زلت أذكر الدهشة التي أصابتني في تلك اللحظة، وكأنني انتقلت إلى مدينة أخرى داخل المدينة نفسها. حين دخلت حارة النزلة اليمانية، بدت الشوارع ضيقة للغاية، وشبه مسفلتة، تتخلّلها أزقة ترابية لا تستطيع السيارة المرور منها. البيوت متلاصقة، وكان المنزل يُبنى على جدار المنزل الآخر. الهواء مُشبَع برائحة الأكلات الشعبية وأصوات الأطفال في كل زاوية. في المقابل، كانت حارتنا -تُسمى «حارة الزهارين» في البغدادية الغربية- أكثر تنظيمًا؛ شوارعها أوسع، والممرات مرصوفة، والسيارات تتحرك بسهولة. لم نعرف الأزقّة الترابية الضيّقة إلا من القصص، بينما في النزلة كانت تلك الأزقّة هي شرايين الحياة اليومية. عندها أدركت أن شكل المكان وحده قادر على التعبير عن الفروق الاجتماعية والثقافية بين الحارات في جدة.

كان المشهد التجاري في النزلة مختلفًا تمامًا عمّا عرفناه في حارتنا؛ الحجّات الإفريقيات يجلسن على الأرصفة أمام طاولات خشبية صغيرة، يبعن عليها ما يُعرف بـ«القورر» و«الدقة»، التي لا وجود لها مطلقًا في حارتنا. ومحلات البطاطس المقلية منتشرة بكثرة، بعضها غُرفٌ صغيرة داخل المنازل، بلا لوحات ولا تراخيص، لكنها تحمل أسماء الباعة أنفسهم: «بطاطس سفيان البنقالي» أو «بطاطس عبده». السعر زهيد، والطعم لا يُنسى. والبطاطس تُقطّع وتُقلى أمامك، وتُقدَّم مع الحمر والثوم والشطّة الخضراء. أما في حارتنا، فالمتاجر نظامية وملتزمة، والبطاطس المقلية لا تظهر إلا في رمضان داخل البوفيه، مجمّدة ومحدودة الإضافات، لا شيء سوى الكاتشب والشطة. في النزلة، الاقتصاد الشعبي ينبض في كل زاوية؛ عربات تبيع المكسرات والفول السوداني المحمَّص، وبسطات تقدّم «السيريه» واللحوم المشوية بلا اشتراطات رسمية، وكأن اقتصاديات الطعام هناك وُلد من الناس أنفسهم.

حتى الأطفال كانوا مختلفين؛ في النزلة، يلعبون حفاةً في الأزقة، يصرخون بلغات ولهجات متداخلة، ويعرفون الغريب من النظرة الأولى. الأسئلة تأتي سريعة: من أنت؟ ولمن جئت؟ أما في حارتنا، فالأطفال متشابهون في المظهر واللغة واللهجة، ويعرف بعضهم بعضًا بالاسم والعائلة. في النزلة، ألعاب الفرفيرة والبلياردو في منتصف الشارع، يتقاسمها الصغار والكبار، بأسعار لا تتجاوز الريالين، والمنطقة كلها غير مرصوفة. أما في حارتنا، فلم نعرف الفرفيرة إلا في رمضان، في ركن صغير بجانب البوفيه، حيث تمتزج رائحة البطاطس المقلية بأصوات الضحك، وكأننا نملك العالم في كل ليلة من ليالي رمضان. في النزلة، الحارة مسرح مفتوح للجميع؛ بينما البغدادية كانت أشبه بساحة منظمة.أما اليوم، ومع مشاريع تطوير مدينة جدة، غابت الأزقّة القديمة التي شكّلت هابتوس ولد الحارة من خلال ذاكرة العيش الجماعي المشترك. ومع أن الحارات خضعت لمشاريع التطوير، ما زالت تعيش في أجسادنا؛ في طريقة مشينا ولهجتنا ونظرتنا للناس. نغادر الحارة، ولكن الحارة لا تغادرنا.

أبو بكر باقادر وثريا التركي. (2006). جدة أم الرخا والشدة: تحولات الحياة الأسرية بين فترتين. دار الشروق، الطبعة الأولى.

أبو بكر باقادر وثريا التركي. (2006). جدة أم الرخا والشدة: تحولات الحياة الأسرية بين فترتين. دار الشروق، الطبعة الأولى.

حسن احجيج. (2018). نظرية العالم الاجتماعي: قواعد الممارسة السوسيولوجية عند بيير بورديو. مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى (ص: 121).

حسن احجيج. (2018). نظرية العالم الاجتماعي: قواعد الممارسة السوسيولوجية عند بيير بورديو. مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى (ص: 107).

إرنست قيلنر. (2004). مجتمع مسلم. ترجمة: أبوبكر باقادر. دار المنار الأسلامي. (ص: ١٨١).

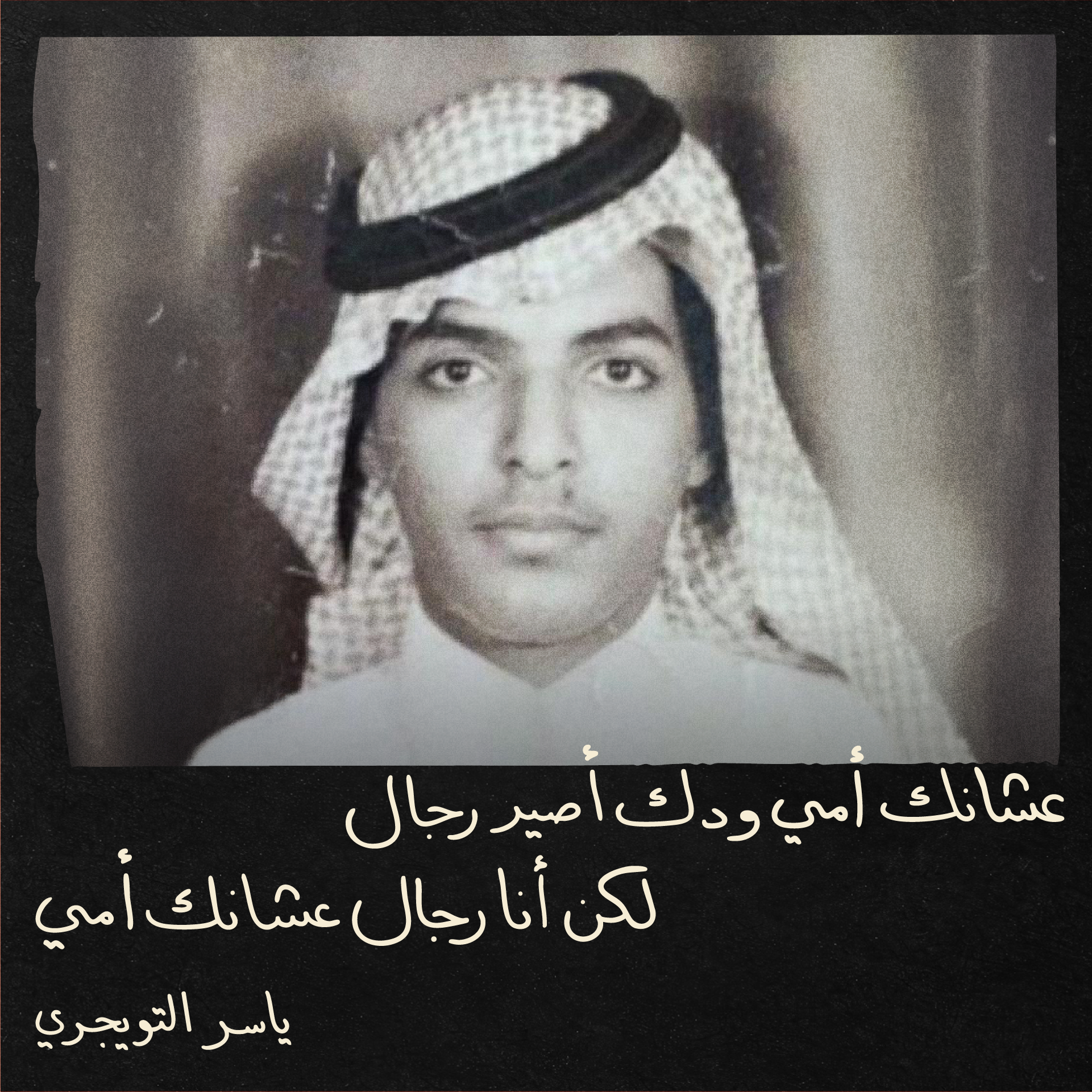

في هذا التسجيل من تسجيلات الدكتور سعد الصويان مع الشاعر فهد عبدالكريم الدخيل في بقعاء، بتاريخ 23 ذو القعدة 1403 ھ - 31 أغسطس 1983م.

قصيدة لابن عبدالكريم عن الملك فيصل، تظهر ملامح النهضة المدنية في نظم هذه القصيدة. وطالما عبّر الشعراء السعوديون عن النهضة والرخاء في قصائدهم الوطنية. رحم الله الملك فيصل وأدام على بلادنا أمنها وأمانها وعزها ورخاءها…

ثامر السنيدي

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

شعاب مكة

في يوم عادي، كنت أنتظر وجبة الغداء وأقضي وقت الانتظار في تقليب برامج التواصل الاجتماعي، فظهر لي مقطع أبو ليلى، يغنّي فيه لأحمد شوقي:

يا لائمي في هواها والهوى قدرٌ

لو شفّك الوجد لم تعذل ولم تلُمِ!

إبراهيم حكمي، كأنه في مدارسة للشعر والأدب، أكثر ما يشدّك فيه هو مشهديّة الشارع؛ في الشارع وعلى الرصيف أربعة كراسٍ عليها سبعة رجال، يسمّون هذه الجلسة: «مركاز». تسمع «بوري» السيّارة، وترى مشاة الناس والربع في المقطع، وما تشعر أنهم «نشاز»، كأن هذه الشوارع معتادة على هذه النوادي والأشعار، وهذه شِعاب مكة التي أهلها أدرى بها.

دوّرت عن الرجّال في المقطع، وما كان الوصول له صعب... فأبو ليلى مشهور عند ناس الشارع والمارة وأهله وشِعاب مكة.

لو سجّلت المكالمة الأولى التي استمرت 34دقيقة لكانت كافية؛ من قصص وحكايات وتاريخ مكة، وحديثٍ عن إيليا أبو ماضي والمتنبي وأشعارهم، وعرفت يقينًا أن هذا ضالتي.

لا أخفي أني كنت متخوّفًا من أي عمل عن مكة؛ لمكانة هذه المدينة في قلب كل مسلم... كيف تبدأ فِلم مكة؟

تسجيل اليوم الأول: المشوار من خليص -حيث يسكن أبو ليلى- إلى مكة، من مسافة 90 كيلومتر في الطريق. كان أبو ليلى يتذكّر ذكريات الصبا في مكة وصوت الشيخ حسان زبيدي.

في نهاية اليوم اتفقنا على أن أعود أنا وعبدالعزيز الحسين إلى خليص في اليوم التالي، لتسجيل مقابلة بعد تصوير المركاز وكل الذي جرى فيه.

في فجر ذلك اليوم أرسلت لأبي ليلى مقطعًا للشيخ حسّان زبيدي، بصوت واضح وجودة ممتازة (على أن أتحدث معه عن الشيخ حسّان في اليوم التالي) فقال: «كأن الله أرسلك بس عشان ترسل هذا المقطع».

وهذا تكتيك أعمل به...

تذكّر اللي قدامك وتطري عليه أيام وشخصيات ودك تسولف عنها معه، وش أحسن من الشيخ حسّان تبدأ فيه؟

الحديث عن مكة ذو شجون، لكن وش تبدّي؟ درويش صيرفي؟ شباب المركاز؟ طفولة أبو ليلى، وذكريات شِعاب مكة؟

علوم الفِلم كثيرة، وهذه بعضها.

ثامر السنيدي

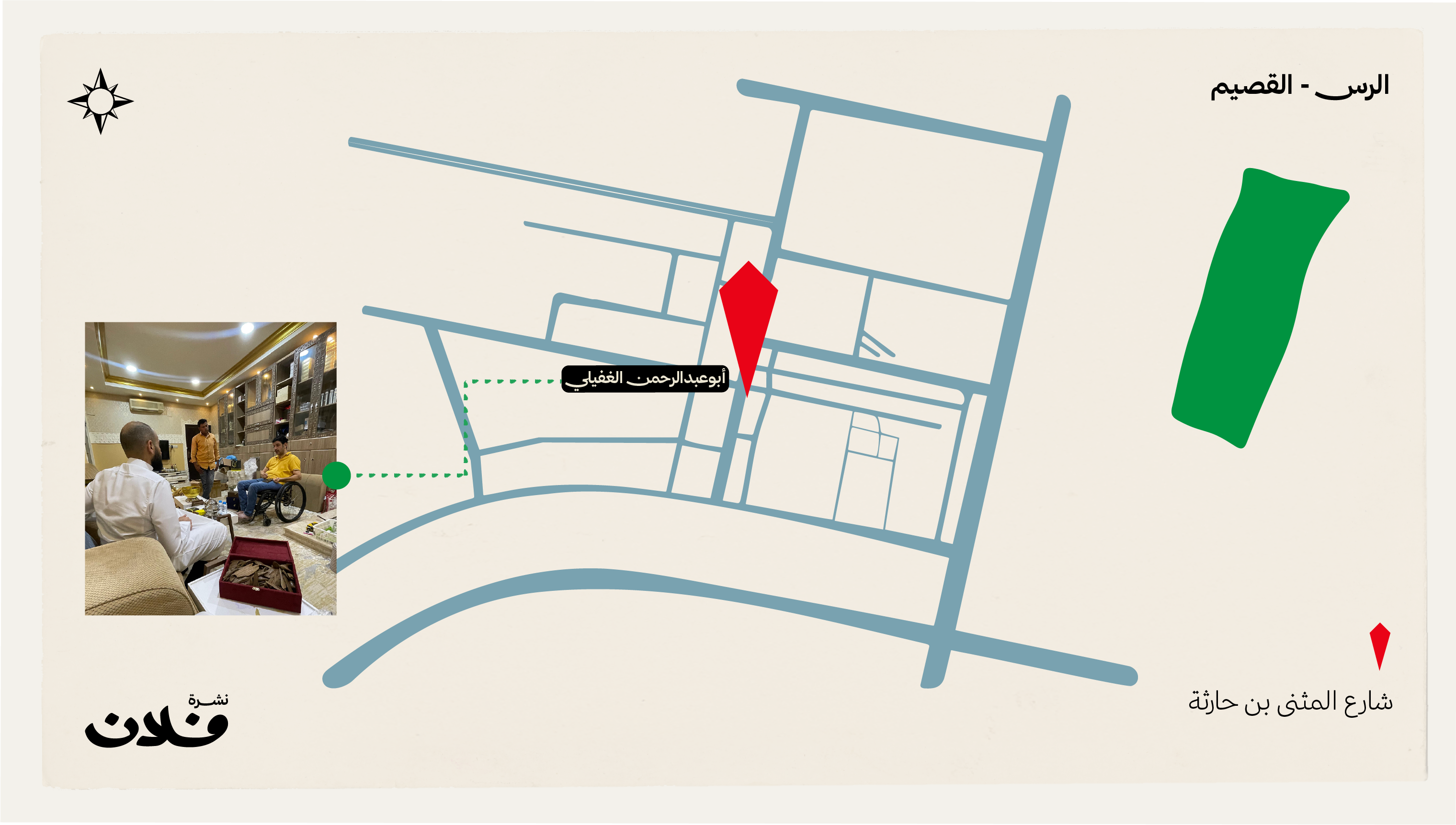

هذا أبو عبدالرحمن الغفيلي، راعي الطيب والعود بالرس. هو اللي جالس على الكرسي، وقائم على تجارته بمعاونة أهله. يعرفونه أهل العود والطيب بالرس بالنوادر والشيء الناهي. أقول: ترى الشتاء أقبل، وريحة العود لها طربة بالراس.

الموقع

أبوعبدالرحمن الغفيلي: 0563330026

عندك كروكي تحب نزوره؟

شاركنا توصيتك ✉️محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.