القائمة السوداء للكتب ⬛

زائد: التافه والرديء و«الفاسدة» 📖

شهدت الساحة الثقافية الفرنسية مع بداية هذا الشهر نشاطًا لافتًا مع إعلان نتائج ثلاث من أبرز الجوائز الأدبية في فرنسا: قونكور ورينودو وفيمينا. فقد نال الكاتب لوران موفينييه جائزة قونكور عن روايته «البيت الفارغ»، وهو عمل يتأمل في الذاكرة العائلية والطبقات الاجتماعية عبر سردٍ متوتر ومشحون بالصمت والدهشة، مما يؤكد عودة الأدب الفرنسي إلى الاهتمام بالتاريخ الشخصي باعتباره مرآةً للتحولات الجماعية.

أما جائزة رينودو فكانت من نصيب الكاتبة أديلياد دي كليرمون-تونير عن روايتها «أردتُ العيش»، وقد أحيت فيها شخصية منسية من الأدب الكلاسيكي لتمنحها صوتًا وحياة جديدة. يعكس هذا الاختيار توجهًا متزايدًا نحو إعادة كتابة التاريخ الأدبي من وجهة نظر معاصرة، ومساءلة الأدوار والمفاهيم التي همّشت المرأة في السرد الفرنسي.

وفازت الكاتبة الموريشية - الفرنسية ناتاشا أباناه بجائزة فيمينا عن روايتها «الليل في القلب»، التي تتناول موضوعات العنف الأسري والهوية والمنفى بلغة شعرية حزينة ومكثّفة. وقد سبق وأشدنا بروايتها «بياض الذاكرة» المترجمة حديثًا إلى العربية ضمن توصياتنا لمعرض الرياض الدولي للكتاب، لما تحمله من عمق إنساني ودقة في تناول الذاكرة والغياب. بذلك، أكّدت الجوائز الأدبية الكبرى هذا العام نزوعها إلى تكريم الأصوات التي تمزج بين الجمال اللغوي والجرأة الاجتماعية.

أنهيت قراءة رواية منهن، وسأدرج مراجعتها ضمن توصيات هذا العدد، على أمل العودة إلى الروايتين المتبقيتين بعد الانتهاء من قرائتهما، إذا وجدتهما تستحقان الإشادة.

ونقرأ في هذا العدد أيضًا، تحليلًا لظاهرة تسويق الكتب في العالم العربي للكاتب الكويتي حسين علي، وآمل أن يتفاعل معها القارئ بمشاركتنا رأيه حول الموضوع، وأحدثكم في «هامش» عن التافه والرديء والفاسدة.

إيمان العزوزي

القائمة السوداء للكتب ⬛

حسين علي

تُعرف مبادرة القائمة السوداء (The Black List) بمصداقيتها العالية في الوسط السينمائي، وقدرتها على تسليط الضوء على أفضل النصوص التي لم تُحوّل بعد إلى أفلام أو مسلسلات. أُطلقت هذه المبادرة عام 2005 على يد فرانكلين لينارد، الذي عمل آنذاك في شركة للإنتاج، حيث استطلع رأي خمسة وسبعين من المطورين والمنتجين عن أكثر عشرة نصوص أعجبتهم خلال تلك السنة ولم تُنتج بعد. من خلال ردودهم، شكّل قائمة مرتبة تنازليًّا بحسب عدد الإعجابات التي حصل عليها كل نص.

استمرّت هذه القائمة بالصدور سنويًّا، وأصبحت مصدرًا موثوقًا لصنّاع الأفلام الباحثين عن نصوص مميزة. وحظيت هذه القائمة بثقة كبيرة من الجماهير والقائمين على صناعة الأفلام على حدٍّ سواء. وقد أثبتت فعاليتها، إذ تحوّل عديد من النصوص المدرجة فيها إلى أفلام ناجحة حصدت جوائز عالمية، مثل (Argo) و(The King's Speech) و(Slumdog Millionaire).

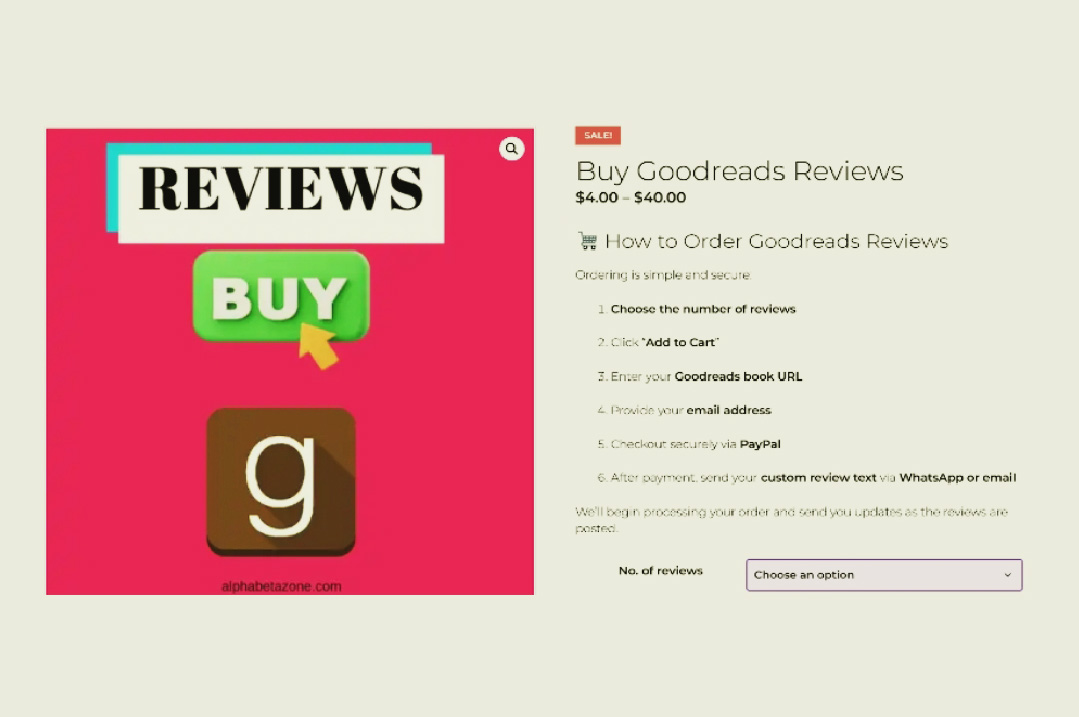

بينما كنت أتصفح موقع «قودريدز»، وقعت بالصدفة على كتابٍ لكاتبٍ مغمور لم أسمع به من قبل، لكن ما أثار دهشتي هو الكم الهائل من التقييمات والمراجعات التي حصدها، والتي تضاهي في عددها ما يحصل عليه كبار الكتّاب العرب. دفعني الفضول لتفحّص هذه المراجعات، وسرعان ما لاحظت نمطًا متكرّرًا؛ معظم المستخدمين الذين قيّموا هذا الكتاب، قيّموا أيضًا جميع مؤلفات الكاتب نفسه، بل رأيت عند بعضهم تكرارًا لمجموعة من الكتب للكاتب نفسه إلى جانب كتب لكتّاب آخرين بعينهم، وهذا ما أثار شكوكي.

ذكّرني الأمر بتحقيق صحفي نشرته القارديان وعدد من الصحف الأخرى، عقب فضيحة تورّطت فيها الكاتبة كيت كورين، التي أنشأت عشرات الحسابات الوهمية على الموقع لتمنح كتبها تقييمات بخمس نجوم، بينما كانت تمنح كتب منافسيها نجمة واحدة. لاحظ المستخدمون هذا السلوك المريب، فأبلغوا إدارة قودريدز، لكن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء حاسم، ما دفع القرّاء إلى التوجه إلى دار نشر الكاتبة ووكيلتها الأدبية. وبعد تصاعد الضغوط، اعترفت كيت بما فعلته، بعد أن تبرّأ منها الناشر ووكيلتها.

هذه الحادثة، نبّهت القراء حول العالم إلى ظاهرة التقييمات والمراجعات الوهمية التي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد استحواذ شركة أمازون على قودريدز عام 2013. فبينما تُعرف أمازون بتشدّدها في محاربة المراجعات المزيّفة على منصاتها الرئيسة، إلا أنها لم تتخذ خطوات مماثلة على قودريدز، مع أن ثقافة التقييمات والمراجعات أصبحت أداة تسويقية مؤثرة في سوق الكتب، وقد تُستغل أحيانًا لرفع المبيعات على حساب المصداقية.

راودني سؤال بيني وبين نفسي: هل مثل هذا السلوك موجود في العالم العربي؟ وهل هو منتشر؟ الإجابة المختصرة: نعم، وهو أمر أعرفه منذ زمن بعيد. ففي تجربتي مع كتابي الأول «تجسّسات لاشعورية»، لاحظت حصوله مبكرًا على تقييم منخفض، حتى قبل أن تُباع منه أي نسخة. ولا أدّعي هنا أنني كنت حينها ضحية لما يُعرف بمراجعات القصف (Review Bomb)، قد يكون الأمر مجرد خلط أوراق، أو ربما كان سوء حظي سببًا في أن يصبح كتابي وسيلة لتغطية رفع تقييم كتاب آخر، وهو الاحتمال الأقرب.

وعندما عدت لتفحّص حساب الكاتب المغمور الذي بدأت منه القصة، قادني التجوال بين مراجعات كتبه وتقييماتها إلى ملاحظة نمط متكرر في نوعية الحسابات التي تقيّم أعماله، وطريقة نشاطها على موقع قودريدز. بدا واضحًا أن هناك سلوكًا ممنهجًا في التقييم، ما يعزّز فكرة أن هذه الظاهرة ليست حكرًا على الغرب، بل لها امتدادات واضحة في فضائنا العربي أيضًا.

مع تتبعي لتلك الأنماط، تبيّن لي أن عديدًا من الكتّاب والناشرين متورطون في هذه السلوكيات. فقد صادفت عديدًا من الحسابات التي يتركز نشاطها على تقييم كتب صادرة عن دور نشر بعينها، كما لاحظت مجموعة من كتّاب تربطهم علاقات صداقة أو شراكة، يتلقون تقييمات ومراجعات إيجابية من حسابات مشتركة تكتب عن إصداراتهم مراجعات إيجابية وهمية.

ومن أبرز المؤشرات على التقييمات الوهمية، أن تجد تقييمات لعدة كتب تُسجَّل في يوم واحد وفي توقيت متقارب، وغالبًا ما يكتفي المستخدم الوهمي بوضع تقييم دون كتابة مراجعة. لكن، ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت هذه الحسابات التي تتبع النمط نفسه، بكتابة مراجعات يغلب عليها الطابع العمومي والمديح الفضفاض؛ من النوع الذي يمكن أن ينطبق على أي كتاب في الوجود. وغالبًا ما تكون هذه الحسابات خالية من قوائم الأصدقاء، وتحمل أسماء عامة مثل «قارئ»، وهي أسماء تتكرر في تقييمات الخمس نجوم لعدة كتب.

الأمر لا يتوقف عند قودريدز، بل يمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاحظت أن الكتب التي تحظى بتلك التقييمات المشبوهة تظهر أيضًا على تيك توك وإنستقرام ضمن حملات ترويجية متزامنة، يقودها صنّاع محتوى من فئة «البوكتوكر» و«البوكستقرامر». هذه الحملات غالبًا ما تُبنى على نمط زمني منتظم، يتماشى مع توقيت ظهور المراجعات على قودريدز، في محاولة لخلق حالة من الزخم وزيادة ألفة القرّاء نحو الكتب المُروَّج لها.

للأسف، تجاوزت هذه الممارسات حدود اللباقة، بل وصلت إلى مستويات من الابتذال والتكلّف في الترويج، سواء من طرف بعض الكتّاب والناشرين، أو من طرف المؤثرين أنفسهم. فالكثير مما يُقدَّم على أنه مديح عفوي لكِتاب ما، لا يعدو كونه إعلانًا تجاريًّا متكاملًا، مدفوعًا أو قائمًا على تبادل المصالح. بل إن ما يحدث على تيك توك وإنستقرام قد يكون أكثر دهاءً من التلاعب الذي يجري على قودريدز، لأن الحسابات هناك -أي على تك توك وإنستقرام- حقيقية، لأشخاص حقيقيين، لكنهم يعملون ضمن شبكات ترويجية واضحة المعالم.

وقد سبق أن أشار الأستاذ سعيد السريحي إلى هذه الظاهرة، معبّرًا عن شكوكه في وجود جماهير «مشتراة»، وهو تصريح أثار استنكار بعض الأسماء البارزة في الوسط الثقافي. وبغض النظر عن الحالة التي أشار إليها السريحي، فإن تجربتي الشخصية بوصفي كاتبًا مستقلًّا تؤكد وجود هذه الشبكات. فعندما فكرت في الترويج لكتابي الأول «تجسسات لا شعورية»، اكتشفت وجود مجموعات مدفوعة الأجر تفتعل الزوبعات الإعلامية، وتُطلق الترندات المصطنعة؛ وهو ما أثار في نفسي نفورًا شديدًا من هذه الأساليب، وجعلني أكثر حذرًا وربما تطرفًا في رفضها.

ومع صدور كتابي الثاني «صحوة الأقدمين»، وازدياد انتشار حسابي، بدأت أتلقى طلبات غير مباشرة من بعض صنّاع المحتوى للحصول على نسخ مجانية من الكتاب، كما لاحظت تزايد تواصل الناشرين والكتّاب معي لأغراض تسويقية تفتقر إلى الاحترافية. كل ذلك عزّز قناعتي بأن المشهد الثقافي الرقمي بات بحاجة ماسة إلى مراجعة أخلاقية، تعيد الاعتبار للصدق والنزاهة في التقييم والترويج.

من حيث المبدأ، لا يوجد ما يثير الإشكال الأخلاقي في الإعلان عن الكتب والترويج لها، طالما تم ذلك ضمن أطر واضحة وقواعد قائمة على الشفافية. فالجميع هنا؛ الكتّاب، والناشرون، وحتى المنصات الثقافية، يتمتعون بامتياز السمعة الأخلاقية المرتبطة بالثقافة، ويتخذونها درعًا يحميهم من أي مساءلة قانونية أو أخلاقية أمام القراء أو الجهات المختصة.

لكن ما لا أفهمه حقًا هو الدافع وراء اختلاق كاتب لآراء وهمية حول أعماله الأدبية. أعلم أن هذا يحدث، لكنني أرفض تصديق أن كتّابًا لطالما احترمتهم قد ينزلقون إلى مثل هذا الموقف المثير للشفقة. فالمسألة، رغم ما فيها من تعقيدات وظلال أخلاقية، حتى على مستوى التسويق البحت، تظل محفوفة بالمخاطر. إذ إن لحظة إدراك القارئ لهذه الممارسات قادمة لا محالة، كما حدث سابقًا مع حملات الترويج الزائفة التي قادها بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. حينها، ستنكشف ألاعيب الكتّاب والناشرين، وتُفضح أساليبهم.

مثل هذه الممارسات تدفعني للتساؤل: هل آن الأوان أن يتخلى القرّاء عن قودريدز، ربما حان الوقت لابتكار نظام جديد يشبه «القائمة السوداء» في صناعة الأفلام، قائم على الصرامة في التعامل مع التقييمات، بحيث لا يُعتمد على المراجعات المفصلة التي يسهل التلاعب بها، بل يُكتفى بإشارات الإعجاب أو ترتيب الكتب وفق تفضيلات مستخدمين حقيقيين يمكن التحقّق من نشاطهم.

وإلى أن تظهر مبادرة مشابهة، تبقى المسؤولية الأخلاقية على عاتق القارئ والمثقف، بأن يكون يقظًا، وألّا يتغاضى عن سلوكيات الكتّاب والناشرين الذين يلجأون إلى التزييف والتلاعب. أما الناشرون، فكما تصدّوا سابقًا للكتب المقرصنة والمزوّرة، فإن من واجبهم اليوم أن يتخذوا موقفًا جادًّا تجاه هذا النوع من التسويق غير المشروع، حفاظًا على مصداقية الثقافة واحترامًا لوعي القارئ.

التافه والرديء و«الفاسدة» 📖

إيمان العزوزي

تثير مفاهيم «التفاهة» و«الرداءة» في الأدب تساؤلات جوهرية حول علاقتنا بالذوق، والسلطة الرمزية، وطبيعة الحكم النقدي نفسه. نحن نعيش في عصر تتسارع فيه الأحكام وتُختزل فيه القيمة في أوصاف عامة مثل «تافه» أو «رديء»، دون أن نتوقف لتأمل ما نقصده حقًّا بهذه المصطلحات، أو ما الذي نحاول التعبير عنه عبرها.

في هذا الإطار، يقدم المفكر السعودي عبدالله الغذامي قراءة لهذه الإشكالية؛ إذ يميّز بين «التفاهة» بصفتها حكمًا سريعًا وشخصيًّا ينبع من الانفعال والذائقة، وبين «الرداءة» بصفتها معيارًا نقديًّا يمكن تحليله وتبريره. فالتفاهة، حسب الغذامي، ليست مفهومًا نقديًّا يمكن إخضاعه للبرهنة أو التحليل، ولكنها تعبير عن نفور وجداني، في حين تشير الرداءة إلى خلل يمكن تحديده ورصده: سواء في اللغة أو البناء أو الفكرة أو الحرفة الأدبية.

هذا التمييز يتجاوز كونه تفصيلًا نظريًّا، ليصبح تحولًا منهجيًّا، من قاموس الإدانة الانطباعيّة إلى قاموس القياس الجمالي؛ من إطلاق الأحكام إلى مساءلة المعايير. فعندما نصف عملًا أدبيًّا بأنه «تافه»، فإننا نُغلق باب النقاش، أما عندما نصفه بأنه «رديء»، فإننا نفتح الباب أمام أسئلة نقدية ملموسة: أين فشل النص؟ كيف؟ ولماذا؟ وما البدائل الممكنة له؟

لا يقتصر هذا التحوّل في التفكير النقدي على السياق العربي فحسب، بل يمتد صداه إلى الأبحاث الغربية التي سعت بدورها إلى تفكيك العلاقة المعقَّدة بين الذوق والسلطة. ففي كتابها المعنون «The Bad Taste of Others: Judging Literary Value in Eighteenth-Century France»، تكشف الباحثة جينيفر تسيان أن تصنيف الأعمال الأدبية إلى «رديئة» أو «تافهة» في فرنسا القرن الثامن عشر لم يكُن حكمًا جماليًّا وحسب، بل كان ممارسة اجتماعية تهدف إلى إقصاء فئات محددة من المشهد الثقافي، وعلى رأسها النساء والطبقات الوسطى.

كانت الروايات التي تقرؤها النساء، أو تلك التي تتناول الحياة اليومية بلغة بسيطة، تُدان ليس لضعفها الفني، ولكن لعدم انتمائها إلى ذائقة النخبة التي كانت تحتكر تعريف الأدب «الرفيع». ومع ذلك، تؤكد تسيان أن هذه النصوص «الشعبية» أدّت دورًا محوريًّا في تشكيل الحسّ الروائي الحديث، لتقريبها الأدب من الإنسان العادي، ومن تفاصيل الحياة التي كانت تُستبعد سابقًا من المجال الأدبي.

بدأت رحلتي مع القراءة من تلك المنطقة الفاصلة بين ما يُصنّف «تافهًا» وما يُصنّف «رفيعًا». كنت أقرأ روايات تُباع على الأرصفة، مثل رواية «الفاسدة» (La Corruptrice) للكاتب الفرنسي قي دي كار، وكنت أجد فيها متعة كبيرة. عندما ذكرتُ لأحدهم أنها من رواياتي المفضلة، رفع حاجبيه وسخر مني مقهقهًا: «إنها رواية تافهة!». شعرت بالإحراج، فقد كوّن الرجل عني رأيًا متسرّعًا، متجاهلًا تاريخي الطويل في القراءة، وبأنني قرأتُ «يوليسيس» لجيمس جويس، التي لم يستطِع هو تجاوز جزءها الثاني. ولكنني اليوم أرى أن تلك القراءة الأولى لم تكُن ساذجة، فمن خلالها تعلمتُ كيف يُبنى النص وتفاصيله.

ولا أزال حتى اليوم أتذكّر شخصية رواية «الفاسدة»، بكل تفاصيلها ومواقفها المتقلّبة؛ أتعاطف معها رغم شرّها، وأفهم دوافعها، وإن لم أغفر ما فعلته؛ ففي داخلها هشاشةٌ تشبه هشاشة القارئ نفسه وهو يكتشف المعنى لأول مرة. لا يمكن الوصول إلى الأدب الرفيع دون المرور بلذائذ الأدب البسيط؛ فالتجربة الأولى، مهما كانت «شعبية»، درّبتني وفتحت أمامي أبواب الحس الجمالي، فبفضل «الفاسدة» و«الملوثة» و«الملعونة» -وهي عناوين روايات قي دي كار- استطعت فهم شخصية «مولي» و«إيما بوفاري» و«آنا كارنينا» وغيرهن من شخصيات الأدب «الرفيع».

قد يكون الفرق بين «التافه» و«الرديء» في النهاية مسألة لغوية واصطلاحية، لكن الكلمتين تمثلان رؤية للعالم. والاعتراف بهما يتيح لنا مناقشة معايير الجمال من جديد دون أن نفقد التعاطف مع القارئ. الأدب ليس امتحانًا في الذوق، فهو رحلة يخوضها كل قارئ، وعليه أن يتعثّر في هذه الرحلة عشرات المرات، ومن حقّ كل قارئ أن يبدأ من حيث يشاء. بين التفاهة والرداءة والجودة والرفعة، ثمة مساحات واسعة من الفضول والتجريب، تلك المساحة التي يُولد فيها الذوق الحقيقي، ويكبر فيها القارئ الحرّ الذي لا يخجل من بداياته.

في عالم النشر المعاصر، تتكرّر آليات الإقصاء القديمة ولكن بأقنعة جديدة. لم تعد القيمة تُقاس بجودة النص، بل بقدرته على تحقيق أرقام مبيعات. ما يثير القلق، قلقي على الأقل، ليس مستوى العمل الأدبي بحد ذاته، بل الطريقة التي يُروَّج بها. فغالبًا ما تُستخدم أدوات التسويق بأساليب مضلِّلة كما وضّح المقال أعلاه. إن التفاهة الحقيقية لا تكمن في النص، بل في المنظومة التي تفرض نجاحه بالتدليس، مما يخلق نظامًا تزيح فيه اللاعدالة أعمالًا كثيرة تستحق القراءة في سوق نشرٍ ضعيف بطبعه، تتزاحم فيه الأذواق وتختنق.

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

الكتابة هي محاولة أن تكتمل، ما من أحد يخرج سالمًا من كتابة نص، صحيح أنه في أحيان كثيرة انعتاق وتحرر من شيء، لكنه سرعان ما يعيدك إلى سجنه

اسكندر حبش

هجرتان وأوطان كثيرة

أردت العيش

.jpeg)

تأليف: أديلياد دي كليرمون-تونير/ الناشر: Grasset/ عدد الصفحات: 480

تستحضر الكاتبة شخصية أسطورية محورية في الأدب الفرنسي، وهي «ميلادي دي وينتر»، الخصم الرئيس في رواية «الفرسان الثلاثة» لألكسندر دوما، لتمنحها صوتًا وتعيد خلق سيرة مغيّبة وملامح إنسانية لطالما أخفاها التصور النمطي للشر المطلق. يمثل هذا الخيار السردي مغامرة جريئة، ففي سياق أدبي معاصر يسيطر عليه تيار التخييل الذاتي، تختار أديلياد دي كليرمون-تونير الانخراط في مشروع روائي تاريخي ملحمي، يعيد الاعتبار إلى التخييل الكلاسيكي ويضخ فيه طاقة جديدة.

تفتتح الكاتبة مرافعة دفاعها بمشهد صادم ومكثَّف: طفلة جائعة في السادسة من عمرها، قدماها تنزفان، تطرق باب منزل قس. هذه الطفلة ستُعرف لاحقًا باسم «آن»، ثم «الليدي كلاريك»، وأخيرًا «ميلادي»؛ وهي امرأة تشكّلت شخصيتها بفعل قسوة الهجر وعنف التجارب وآليات التلاعب. بعد ذلك، تتكشّف الحبكة لتأخذنا عبر سنوات من الصعود الاجتماعي والإغواء والخيانة، وصولًا إلى المبارزات بالسيف أو التسميم، ثم مصيرها المحتوم. ولكنها تأخذنا أيضًا لمواجهة تساؤلات الحرية والبقاء.

أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القراءة الجديدة هو زاوية المعالجة، فالكاتبة لم تسرد محاكاة ساخرة لرواية دوما «الفرسان الثلاثة»، بل أحدثت انقلابًا في المنظور، حيث تحولت الشخصية النسائية التي كانت دائمًا مهمَّشة ومسخَّرة ومدانة، إلى مركز الثقل في السرد. وتكمن قوة الرواية في هذا التوازن بين إعادة بناء الزمن القديم، بما فيه من مؤامرات سياسية، وتفاصيل الطبقة الأرستقراطية، والمكائد، وبين سردٍ حديث يفيض بالحس الإنساني والوعي الشبابي المعاصر. بأسلوبها الأنيق والعذب، المحتفظ بنَفَسِ الحكاية الكلاسيكية المليئة بالحركة والمشاعر.

ومع ذلك، لا تخلو هذه الرواية من مواطن ضعف، مثل الكثافة السردية العالية، التي تتمثل في 480 صفحة، مع كثرة الشخصيات الثانوية، وتعدد المنعطفات السردية في الحبكة. وقد يجد القارئ غير المعتاد على عالم الفرسان الثلاثة وحقبة رواية دوما التاريخية، صعوبة وارتباكًا في الولوج إلى الرواية في البداية. ثانيًا، على الرغم من جدية نية الكاتبة في إعادة «ميلادي» إلى مركز السرد، تميل بعض المقاطع إلى الإفراط في التفسير، أو المبالغة في الحتمية (كالإشارة إلى الطفولة البائسة). كما أن مسار الشخصية يمزج أحيانًا بين النمطية والعمق، مما قد يترك انطباعًا بالعرض السطحي أكثر من التجسيد الحقيقي.

نقطة أخرى تستحق التأمل هي الحدود الفاصلة بين تكريم الكاتبة لأدب دوما وإعادة الكتابة. فقد يرى البعض أن هيمنة حضور شخصيات «الفرسان الثلاثة» و«دارتانيان» و«دوق باكنقهام»، وبقاء شخصية «ميلادي» مقيدة بهؤلاء الرجال وبالإطار الكلاسيكي، أضعف صوتها مرة أخرى. بالإضافة إلى أن الإبقاء على الحبكة التاريخية، مع وضوح تحديث الخطاب، قد يُقيّد من فرادة التجربة لمن يتطلعون إلى تحول أكثر جذرية.

مع ذلك، تظل رواية «أردت العيش» عملًا طموحًا وناجحًا، إذ تنبش في ذاكرة الأدب لتعيد إلى الواجهة امرأة وُصِمت بالشر، وتمنحها فرصة للتعبير عن ذاتها. تبرع أديلاد دو كليرمون-تونير في المزاوجة بين الدراما التاريخية والحديثة. ولا عجب في فوز الرواية بجائزة رينودو، فهي عمل يجمع بين المتعة الفكرية والسردية، ويُثري الأدب الفرنسي بشخصية نسائية جديدة تُبعث من رماد أسطورة الفرسان الثلاثة ودوما.

المغول والعالم الإسلامي: من الغزو إلى اعتناق الإسلام

تأليف: بيتر جاكسون / ترجمة: منى الشايب/ الناشر: المركز القومي للترجمة / عدد الصفحات: 557

يقدّم كتاب «المغول والعالم الإسلامي: من الغزو إلى اعتناق الإسلام» قراءة جديدة لدور المغول في التاريخ الإسلامي، إذ يتجاوز الصورة النمطية التي حصرتهم في كونهم قوّة تدمير فقط، ليكشف عن عمق تأثيرهم في إعادة تشكيل البنية السياسية والثقافية للعالم الإسلامي. يركّز الكتاب على عهد هولاكو خان بوصفه نقطة تحوّل مركزية، ليس لأن سقوط بغداد عام 1258م مثّل كارثة حضارية فحسب، ولكن ما تلا تلك المأساة هو فتح صفحة جديدة من التاريخ، أعادت تعريف علاقة القوة بالثقافة، والغزو بالإصلاح.

رغم العنف المروّع الذي رافق انهيار الخلافة العباسية، لم يسعَ المغول إلى محو ما سبقهم من مؤسسات، بل استخدموا مزيجًا من الشدّة والتنظيم لبناء نظام إداري جديد. فقد حافظوا على جزء من الهياكل المحلية، وأبقوا العلماء والموظفين في مواقعهم ضمن حدود سلطتهم، ما سمح بإعادة بناء الحياة العامة تدريجيًّا. هكذا تحوّل الخراب الأول إلى قاعدة لإعادة ترتيب العالم الإسلامي، وفق رؤية سياسية تهتم بالنتائج أكثر من كونها أيديولوجية.

امتد أثر المغول إلى الاقتصاد والثقافة أيضًا. فقد أحيا توسّعهم طرق التجارة القديمة التي ربطت الصين بالشرق الأوسط وأوربا، وجعلوا من أراضي العالم الإسلامي عقدةً في شبكة تبادل عالمية جديدة. هذه الحركة التجارية الواسعة لم تنشِّط الاقتصاد فحسب، بل أطلقت حركة تبادل معرفي وثقافي غير مسبوقة، إذ التقت الحضارات الهندية والفارسية والصينية في فضاء مشترك من التفاعل والإبداع. كما أن الهجرات التي أعقبت الغزوات ساهمت في خلق بيئة سكانية متنوّعة ثقافيًّا، دفعت نحو انفتاح أوسع على الآخر.

لم تتوقف الحياة الفكرية رغم انهيار مركز الخلافة؛ بل انتقلت إلى مدن جديدة مثل تبريز وسمرقند، حيث ازدهرت المدارس والمراكز العلمية في ظل رعاية مغولية متزايدة بعد اعتناقهم الإسلام. لقد أتاح هذا التحوّل ظهور شكل جديد من الحضارة الإسلامية، يمزج بين الإرث الكلاسيكي والروح الإدارية والعسكرية للمغول، في تجربة فريدة من التلاقح الحضاري.

يرى مؤرخون أن القرنين الثالث عشر والرابع عشر يمكن تسميتهما بالعصر المغولي، لما شهدا من إعادة رسم للخريطة السياسية والثقافية للعالم الإسلامي. فبينما مثّل هولاكو في المخيال الشعبي رمزًا للهدم، تكشف القراءة التاريخية أن عهده كان بداية مرحلة انتقالية نحو عالم أكثر ترابطًا وانفتاحًا. فقد ساهم المغول، في تأسيس منظومة عالمية ربطت الشرق بالغرب، وأسهم الإسلام بدوره في إعادة صياغة هذه المنظومة من الداخل.

في النهاية، يُظهر الكتاب أن اجتياح المغول لم يكُن نهاية التاريخ الإسلامي، بل لحظة تحوّل كبرى في مساره. تغيّرت أشكال السلطة والمراكز الثقافية، لكن روح الحضارة الإسلامية ظلّت قادرة على التكيّف، ممتدة من رماد الغزو نحو عالم جديد أكثر شمولًا. إنها قصة بقاءٍ وتجدد، تبرهن أن الحضارة لا تُقاس بمدنٍ هُدِمت، إنما بقدرتها الدائمة على النهوض من الركام.

العظماء يموتون في أفريل

تأليف: أمير غنيم/ الناشر: ميسكلياني / عدد الصفحات: 528

اختارت الروائية التونسية أميرة غنيم في روايتها «العظماء يموتون في أفريل»، الإنصات إلى ذاكرة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة، بوصفه رمزًا سياسيًّا، والأهم بوصفه إنسانًا تعتريه التناقضات، ويعيش داخل مجده كما يعيش داخل وجعه. موضوع الرواية هو شخصية الزعيم، الملقب بالمجاهد الأكبر، أول رئيس للجمهورية التونسية. وقد قدّمت الكاتبة من خلالها خبايا وتفاصيل عاشها هذا الرجل منذ طفولته في بيئة ريفية متوسطة الحال، مرورًا بانتقاله إلى العاصمة ثم إلى باريس لتحصيل شهادة المحاماة من السوربون، وصولًا إلى نضاله من أجل القضية التونسية وتعريف العالم بها.

تُعيد أميرة غنيم في هذا العمل بناء صورة بورقيبة بعيدًا عن الصخب السياسي، من خلال ما روته «سعاد»، ممرضة الرئيس في سنواته الأخيرة، فتنسج نصًّا يقوم على الحوار الداخلي والبوح الهادئ أكثر مما يقوم على التوثيق التاريخي. صُمّم الحوار بحرَفِية عالية، ولغة أنيقة ومدروسة، تجعل القارئ يتنقل بين الفرح والحزن والرهبة والدهشة. لقد شعرت وأنا أقرأ الرواية أني أبتسم تارة، وأتألم تارة أخرى، وكأني أشارك الزعيم وحدته في أواخر أيامه.

من أبرز نقاط القوة في الرواية هو قدرة الكاتبة على تقريب صورة بورقيبة من القارئ العادي، لتجعله يرى الإنسان وراء الزعيم، والضعف وراء العظمة. فهي لا تكتفي بعرض المسيرة النضالية، بل تُضيء أيضًا علاقاته الإنسانية؛ علاقته بزوجته الأولى ماتيلد (أو مفيدة) التي أحبته ووقفت إلى جانبه بصدق، حتى بعد انفصاله عنها، وعلاقته الثانية بوسيلة بن عمار التي حملت طابعًا أكثر التباسًا وغموضًا. شخصيًّا، وجدت نفسي أتعاطف مع ماتيلد التي بقيت وفيّةً له رغم المسافات، بينما لم أستطِع فهم سر انجذابه إلى وسيلة. وكأن الحب في حياة الزعماء يخرج عن منطق التفسير.

ما شدّني أيضًا هو التناقض الجميل في شخصية بورقيبة كما قدّمته الرواية؛ رجل جبّار وحكيم في السياسة، لكنه حنون وضعيف أمام الفقد والعزلة. عاش سنوات طويلة من حياته في النضال وحيدًا، بعيدًا عن ابنه وأهله، وهو ما جعله أقرب إلى التراجيديا الإنسانية من الزعامة التي تفرض الجلد والصرامة.

ورغم جمالية الأسلوب الذي يُعدُّ من أبرز مميزات قلم أميرة غنيم، راهنت الرواية أكثر على اللغة والحكي أحيانًا على حساب عمق الأحداث، إذ اكتفت في مواضع عدة بالهوامش وغابت عنها فترة الحكم المثيرة للجدل. وهذا ما يجعلها عملًا مفتوحًا على احتمال جزء ثانٍ قد يُنصف بورقيبة الحاكم كما أنصفت الرواية بورقيبة الإنسان.

تبدو هذه الرواية، بالمقارنة مع رواية غنيم الأشهر «نازلة دار الأكابر»، أقل إمتاعًا، لكنها توازي في رؤيتها رواية «تراب سخون»، إذ يلتقي العملان في انشغالهما بالذاكرة والتاريخ والإنسان المنسيّ خلف الأحداث الكبرى. «العظماء يموتون في أفريل» عمل أنيق أسلوبيًّا، وإن لم يبلغ عمق أعمال غنيم السابقة، إلا أنه يظل تجربة ممتعة ومؤثرة تكرّسها واحدةً من أبرز الأصوات السردية التونسية والعربية اليوم.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.