ما الذي يجمع شيلر وإيما بوفاري؟ 🤔

زائد: احذر الناقوس الزجاجي ⚠

عندما دخل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إلى سجن «دو لاسانتي» (De La Santé) في أكتوبر 2025، سُمح له باختيار ثلاثة كتب. وقع اختياره على مجلدي «الكونت دي مونت كريستو» لألكسندر دوما، وكتاب «سيرة يسوع» لجان كريستيان بُتفيس. يمثل اختياره عملين أساسيين: الأول يروي مأساة «إدّمون دانتِس» المسجون ظلمًا، الذي يعود بعد سنوات للانتقام؛ والثاني هو سيرة المسيح، رمز الغفران والخلاص. هذا الاختيار لا يبدو عشوائيًّا، فساركوزي يستغل الكتب ليوجّه إعلانًا مزدوجًا، تأكيدًا على براءته المغتصبة من جهة، وتلميحًا إلى سموٍّ أخلاقي من جهة أخرى.

غير أن كثيرين، وأنا منهم، رأوا في هذا الاختيار استعراضًا للمسكنة أكثر من كونه تأملًا صادقًا. فساركوزي يدرك جيدًا الأثر الرمزي الذي تحدثه هذه الكتب في الوعي الفرنسي؛ الرئيس السابق محبوس في زنزانة ضيقة، يقرأ عن السجين البريء والمخلّص الإلهي، معلنًا نيّته في تأليف كتاب خاص به. بهذه الطريقة، حوّل السجن إلى مسرح مصغّر لبطولة روائية جديدة، حيث يتلاقى «دانتِس» مع «المسيح»، والزعيم المُدان مع الكاتب المتأمل، في مشهد يبدو فيه الأدب وسيلة لتجميل العقاب بدلًا من كونه وسيلة لتجاوزه.

في هذا العدد تشاركنا هياء سعد تأملاتها في أثناء قراءتها شيلر وفلوبير، وأكتب عن الشاعرة التي بلغت الثالثة والتسعين، وبعض التوصيات التي تستحق الاطلاع عليها.

إيمان العزوزي

ما الذي يجمع شيلر وإيما بوفاري؟ 🤔

هياء سعد

قرأت بعض مقالات الفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك شيلر، بالتزامن مع قراءة رواية «مدام بوفاري»، للروائي الفرنسي فلوبير. كان الأمر غريبًا لأنه يجمع بين قراءتين مختلفتين، بين ما يُعتقد أنه جاد وآخر يُدخِله البعض في مجال التخيّل البسيط. والأغرب من هذا التناقض الظاهر، أنني وجدت روابط خفية تجمعهما، وكأن كل كتابة تشير نحو الأخرى وتدعمها.

عاش شيلر خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر، وهي مرحلة اتّسمت بحراكٍ فكري حاد، امتلأ بالنقاشات والتساؤلات حول قضايا الطبيعة والحضارة، والغريزة والحرية. وقد أفرزت هذه النقاشات تيارات فكرية متباينة، سعى كلٌّ منها إلى الفصل بين هذه المفاهيم حتى كادت تصل إلى حدِّ القطيعة؛ فأُغلق باب الحقيقة على أحد الجانبين دون الآخر. وفي خضمّ هذا المناخ المربك، الذي كان قائمًا على حافة الأضداد والتناقضات، برز شيلر بمقالاته التي كانت من بينها تلك المقالات التي استوقفتني تلك الليلة.

كانت مقالاته «حول المتعة التي نجدها في المواضيع التراجيدية»، و«عن الفن التراجيدي»، التي ضمّها كتاب «مقالات فلسفية في المسرح والشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا»، محاوَلةً لمدّ جسر مصالحة بين الطبيعة والإنسان، وبين الأخلاق والحرية، وبين الغرائز والعقل. سعى شيلر من خلالها إلى جمع ما تفرّق وإجراء مصالحة بين تناقضات الحياة وهموم الفكر الإنساني. أراد تبيين أن هذه الأضداد لا ينبغي أن تُقصى أو تُلغى، بل يمكنها التعايش ضمن وحدةٍ متكاملةٍ تُظهر التناقض كلًّا منسجمًا دون تفكّك أو تنافر أو إلغاء، وحْدةٍ لا تتحقق إلا من خلال الفن بوصفه المجال الوحيد القادر على تجاوز الانقسام وخلق الانسجام بين المتقابلين.

الفن، كما يراه شيلر، هو تعويض نبيل عن جزء من حريتنا فقدناه حين قبلنا أن نعيش في مجتمع منظم ومنسجم. لقد تنازل الإنسان عن عفويته الأولى وغرائزه الطبيعية مقابل النظام، فجاء الفن ليعيد إليه تلك الحرية المفقودة، وذلك بتحويلها إلى تجربة جمالية خالصة. فالفن هو الجسر الذي نعبره نحو إنساننا الكامل، حيث تتصالح فينا الطبيعة والعقل، الغريزة والضمير.

فماذا لو أن فلوبير لم يشعر بالحرية وهو يكتب رائعته «مدام بوفاري»؟ ماذا لو كان يكتبها تحقيقًا لغرضٍ نفعي أو التزامًا بغايةٍ أخلاقية؟ أو أنه خضع لقيم مجتمعه وسعى إلى كسب رضاه وتقديره فتنكر لها بعد محاكمته الشهيرة؟ في تلك الحالة، لما كانت «إيما بوفاري» مرآةً لدواخلنا الممزقة، ولما واجهنا في انعكاسها تناقضاتنا، وصراعاتنا، ورغباتنا الأكثر خفاءً.

فالقيمة الحقيقيّة للفن لا تكمن في موعظته، بل في قدرته على جعلنا نرى ذواتنا كما هي، بلا أقنعة ولا أحكام، وتلك هي الحرية التي أراد شيلر أن يهبنا إياها عبر الجمال، الحرية التي تجعلنا نقترب من كمالنا الإنساني.

يتساءل شيلر عن السبب الذي يدفعنا إلى الترفّع عن القول بأن غاية الفنون هي المتعة وسعادة الإنسان، وكأنّ في المتعة ما يُدنّس الفن أو يُنقص من قيمته، فيُسارع البعض إلى تطهيره بإلباسه ثوبًا أخلاقيًّا أو توجيهه نحو غاية نفعية سامية. غير أنّ هذا التوجّه، كما يرى شيلر، أنتج فنونًا باهتة ومزيّفة، لأنها فقدت أهم ركائزها، الحرية وسحر المتعة.

فالفن يفقد جوهره حين يُكتب طمعًا في رضا الآخرين أو طلبًا لاحترامهم، إذ عندها يتنازل عن قوته الأصلية المتمثلة في قدرته على اللعب الحر. يدحض شيلر فكرة أن «اللعب» تسلية عابرة، فهو حالة إبداعية خالصة يتآلف فيها الخيال مع الفكر، والعاطفة مع الإدراك، لتنظيم الانطباعات الحسية وتوجيهها داخل بناءٍ فنيّ منسجم، يخلق فينا لذّة جمالية لا تنبع من الغاية، بل من الحرية ذاتها.

الفن الحقيقي إذن لا يعمل وفق غرضٍ خارجي أو غاية أخلاقية لكنه مع ذلك قد يبلغها، لأنه كما يوضح شيلر: «لا يستطيع بلوغ هدفه إلا بوسائل أخلاقية، إذ سيجد نفسه في كلتا الحالتين أمام مسألة أخلاقية، وعليه أن يعمل في انسجام صارم مع الإحساس الأخلاقي.»

لا أظن أنه يمكننا قراءة رواية «مدام بوفاري» دون أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أخلاقيًّا عفويًّا: هل كانت «إيما» على صواب؟ فالرواية، دون أن تفرض علينا خطابًا وعظيًّا، تدفعنا بطبيعتها إلى التفكير في قضايا الواجب والفضيلة والسعادة والصدق. فلوبير لم يُلقِ هذه الأسئلة في وجوهنا مباشرة، ولم يدفعنا نحوها قسرًا؛ بل تركها تتولّد من اللعب الحر بين الخيال والعقل الذي مارسه في أثناء الكتابة، وهو ما جعل عمله فنيًّا بالمعنى الشيلري العميق.

وحين يلهو الفن، يكون قد أدّى مهمّته بأسمى صورة، إذ يغدو وسيلة لـ«تربيةٍ فنية» كما يصفها شيلر، تربية غير تلقينيّة وغير أخلاقيّة مباشرة، بل ناعمة تتجلّى في اللعب والخيال والسحر والألم. من خلال صراعات «إيما بوفاري»، نتهيأ لتربية أنفسنا؛ كأنّنا ننظر في مرآةٍ تُعيد إلينا صورتنا كما يراها الآخرون، فنتأمل عواقب الانسياق وراء الرغبات والغرائز التي غذّتها الروايات الرومانسية في «إيما»، حتى انقطعت عن الواقع وانغمست في الوهم. وهذا ما نستشفه في محضر مرافعات دفاع فلوبير في محاكمته الشهيرة.

لم تدرك «إيما» أنّ الحرية المطلقة لا تتحقق في الحياة، بل في الفن، وأنّ القراءة ليست هروبًا، بقدر ما تمهد طرقًا نحو الجزء الحرّ في داخلنا الذي تنازلنا عنه طوعًا لنحيا في انسجام اجتماعي. كانت «إيما» ضحيةً لداء «حمى الانفصال» التي سادت في عصر شيلر، فانساقت خلف رغباتها وأهوائها دون أن تنظر للعقل والأخلاق.

أقلب صفحات «مدام بوفاري» وذهني مشغول بأفكار شيلر، متسائلةً عن مصدر المتعة التي تولِّدها هذه الرواية. هل تكمن لذّتها في قدرتها على إشباع جانبنا الطبيعي الأول، ذلك الجانب الفطري الذي يجعلنا نتأرجح بين النفور والانجذاب، بين الألم والارتياح بالقوة ذاتها؟ ربما لأن الإنسان المتحضّر كبَح غرائزه الأولى، وغلبت رهافته ووعيه الأخلاقي نزوعه الطبيعي، صار يجد في التراجيديا متعةً خفيّة رغم ما تثيره من ألم.

فذلك الصراع المضني بين الميول والواجبات، الذي يرهق البطل ويقوده إلى المعاناة، يتحوّل لدينا إلى متعةٍ جمالية نابعة من المسافة التي تفصلنا عنه؛ إذ نراقب الألم من موقع الأمان، فنشعر بلذّته دون أن نمسّه. وهنا يصدق قول الأبيقوري لوكريتيوس كاروس: «إن المتعة غير الطبيعية تنبع من مقارنة حالتنا الآمنة بالخطر الذي نشاهده.»

فربما، كانت هذه المفارقة هي سحر التراجيديا، وسرّ المتعة التي تمنحها لنا «مدام بوفاري»، إذ تجعلنا نتأمل سقوط «إيما» ونحن نتمتع بطمأنينة المتفرج.

قد تثير الموضوعات التراجيدية، بوضوحٍ تام، غاياتٍ أخلاقيةً في جوهرها. فنحن نشهد في التراجيديا صراع البطل بين الخير والشر، ومعاركه الداخلية التي تمزّقه بين نزوعه الطبيعي وسُمُوّه الأخلاقي، بين الرغبة في الانتقام والدعوة إلى الغفران. هذا التوتّر الدائم يجعل المتلقي في حالة من الترقّب والانفعال، إذ يرى أمامه صورةً مكثّفة من التناقض الإنساني الذي يسكنه هو أيضًا.

غير أن حالة «إيما بوفاري» تختلف؛ فالتأثير هنا لا ينبع من الصراع الأخلاقي المباشر، بل من إحساسٍ بالعجز أمام قوة الطبيعة فينا وسطوة الخيال علينا. ذلك الإحساس يولّد فينا استياءً خافتًا وخيبة أمل، ويضعنا في مواجهةٍ حرجة مع أنفسنا وجوانبها المظلمة. فمن خلال «إيما»، نتأمل كمال تناقضاتنا الداخلية، وكيف يتعايش فينا ما نرغبه وما نخشاه، ما نريده وما ننكره، في وحدةٍ لم نكن نجرؤ على النظر إليها من قبل.

ولولا الفن، لما أمكن لهذا التناقض أن يُرى أو يُصدَّق. إنه الفن، كما يفهمه شيلر، الذي يوحّد المتضادّات ويصوغها في صورةٍ منسجمة، إذ يوقظ فينا طبيعتنا المستترة، ويحرّك قانوننا الأخلاقي، ويذيب الصراع بينهما في قالبٍ واحدٍ متكامل، يجعل من التناقض ذاته لحظة انسجام وجمال.

يبدو أن المتعة الكبرى لهذه الرواية، موجهة إلى النفوس الأخلاقية التي تحرّرت من قفص أنانيتها الضيّق، تلك التي لم تخضع لغرائزها ولا لأهوائها، لأنها انصهرت في الكلّ الإنساني الأكبر عبر شعورها بالمسؤولية والتزامها الأخلاقي. فشخصية «إيما» تجرح كبرياء هذه النفوس وتذكّرها بما تنازلت عنه يومًا، فتتحول القراءة إلى مرآةٍ من الألم الجميل، ألمٌ يعكس جراحنا الداخلية برقةٍ وصدق، ويوقظ فينا شعورًا بالشفقة والتعاطف.

لقد أبدع فلوبير في ممارسة اللعب الحرّ داخل «مدام بوفاري»، إذ صاغ بناءً فنيًّا دقيقًا يسعى إلى تحقيق انسجامٍ تام بين الطبيعة والأخلاق. لم يسمح للجانب الطبيعي أن يهيمن على الرواية فيثير فينا نفورًا أو يبدّد مشاعر الشفقة والتعاطف، كما لم يُخضعها تمامًا للجانب الأخلاقي الذي كان سيحوّلها إلى وعظٍ جاف.

فـ«إيما بوفاري» ليست شريرة، ولم تنبع مأساتها من فسادٍ أخلاقي، بل من قهر الظروف وضيق العالم الذي أحاط بها. إنها ضحية معاناتها الذاتية. وكان وعيها المؤلم بهذه المعاناة هو ما قادها في النهاية إلى الانتحار، اللحظة التي تبلغ فيها الرواية ذروتها التراجيدية، حين يعجز البطل عن إنقاذ نفسه، وينهزم أمام القوى المتجاذبة بين الرغبة والواجب، بين الأنا والآخر.

وكأن «إيما»، في سقوطها المأساوي، تُجسّد مقولة شيلر بأن «الحياة لا قيمة لها في ذاتها، ولا تُطلَب غايةً مستقلة، بل هي وسيلة نحو الغاية الأخلاقية.»

احذر الناقوس الزجاجي ⚠

إيمان العزوزي

«أردت أن أكون في مكان، حيث يعجز من أعرفهم عن الوصول إليه.»

أحيانًا تراودني فكرة أن يعود الموتى إلى الحياة، فأتخيّل كيف غيّرتهم السنوات التي لم يعيشوها. من بين هؤلاء، تذكرت مؤخرًا سيلفيا بلاث، التي لو امتد بها العمر لبلغت في الشهر الماضي الثالثة والتسعين. أتخيلها امرأة جميلة مسنّة، بشعر فضي ينسدل على كتفيها، تحمل بين يديها المجعَّدتين مُفكرةً صغيرة، تدوّن فيها ملاحظاتها وهي تحدّق في هذا العالم بعينين تلمعان بسخرية الناجين الهادئة. ربما كانت ستعثر أخيرًا على السلام الذي طاردته بين أبيات قصائدها، وربما كانت ستبتسم بحنوٍّ على تلك المعاناة التي سبّبها لها وضوحها ووعيها المفرط.

لكن سيلفيا رحلت في سن الثلاثين، متجمدة في وهج الشباب ورافضة الشيخوخة، ربما قناعةً منها بأن ذلك البريق هو سبيلها إلى الخلود، فوفاتها كانت تثبيتًا أبديًّا لصورة امرأة حلمت بالكمال في عالم لا يمنحه إلا كفخاخ نتعثر فيها.

عاشت سيلفيا بلاث منذ صغرها في توتر دائم، بين حاجتها للسيطرة والشعور بالضياع. لقد سعت نحو الكمال في كل جانب من جوانب حياتها؛ دراستها، ومسيرتها المهنية، ومنزلها، وحتى كلماتها. كانت مذكراتها تزدحم بالقوائم والأهداف والوعود التي قطعتها على نفسها. كتبت في قصيدتها (The Munich Mannequins):

«الكمال أمر فظيع فهو لا ينجب أطفالًا

مثل أنفاس الثلج الباردة يجثم على الرحم».

هذه الحاجة إلى السيطرة، التي تبدو للوهلة الأولى انضباطًا في أسلوب الحياة، تخفي في جوهرها خوفًا من عدم كفاية الوجود؛ إنها هشاشة تواري خلفها الرغبة العميقة في أن يُرى الإنسان ويُعترف به ويُحب بالرغم من كل شيء.

يرى نيتشه أن الرغبة في الكمال قد تكون إرادةً للتجاوز الذاتي، لكنها تتحول إلى مأساة حين تنكر الحياة. إن التطرف في السعي نحو الكمال هو إنكار للواقع وللجسد وللحياة التي تتسم بالنقص بطبيعتها. أتفق مع قول الشاعر الفرنسي ألفريد دي موسيه: «الكمال غير موجود، وإدراك هذه الحقيقة يمثل انتصارًا للعقل البشري، بينما الرغبة في تحقيقه هي أخطر أشكال الجنون.» لم تدرك سيلفيا هذه الحقيقة، ولم تتقبل النقص يومًا. لقد أرادت تحويل الألم إلى تحفة أدبية، والضعف إلى جمال مطلق، وكان هذا اللهيب هو ما التهمها في نهاية المطاف.

تكتب سيلفيا في تحفتها الأدبية «الناقوس الزجاجي»، عن الاضطرابات النفسيّة، وتشير إلى الكمال بوصفه سجنًا داخليًّا خانقًا؛ فبطلتها «إيستر غرينوود» تعيش تحت وطأة التوقعات الاجتماعية التي تطالبها بالامتنان والنجاح بينما عقلها يتداعى ببطء، إنها ذكية ولامعة يلاحظها الجميع، لكنها تتلاشى من الداخل، تمامًا كما وصفت بلاث شعور بطلتها بأنها «تختنق داخل نفس الناقوس الزجاجي مستنشقة هواءها الفاسد».

بهذا المعنى، تتقاطع تجربة «إيستر»، وهي ليست إلا صورة من بلاث نفسها، مع معاناة كثير من النساء اللواتي يُطالَبن بأن يكنّ مثاليات في كل دور؛ زوجاتٍ ناجحات، وأمهاتٍ صالحات، وعاملاتٍ طموحات في آن.

يتجاوز الكمال هنا الطموح المرغوب، ليصبح قيدًا ثقافيًّا وروحيًّا يطمس الذات. ومع ذلك، حوّلت بلاث هذا القيد إلى كتابةٍ خلّاقة، إذ استخدمت اللغة كطوقٍ للنجاة، وسمّت الألم بدقةٍ وحوّلته إلى جمالٍ مأساوي. ومع أن الكتابة منحتها لحظات للتنفس، فقد ظلّت أسيرة حاجتها إلى الإتقان حتى في الألم.

الكمال إذن أشبه بناقوس زجاجي، نرى كل شيء، نفهم كل شيء، لكننا لا نستطيع التنفس. لم تعُد بلاث تتحمل وعيها بذاتها وبحدود هذه الذات، فقد كانت تلك النظرة الداخلية هي القاضي الذي حكم عليها دون رحمة.

لم يقتصر نضالها على الجانب النفسي فحسب، بل امتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والنسوية. ففي خمسينيات القرن الماضي، كانت التوقعات المجتمعية تحصر المرأة في أدوار المرأة اللطيفة، والمرتبة والصامتة. أما هي، فقد طمحت أن تكون كل شيء دفعة واحدة، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالحرية، بينما فرض عليها العالم قيود تفوق قدرتها.

تحوّل زواجها من تيد هيوز، الشاعر المحبوب، إلى ساحة تجسد اللامساواة؛ عبقريان في المكان نفسه، ولكن مقعد المجد مخصَّص فقط لواحد منهما. وعندما خانها، انهار عالمها الرمزي بأكمله، وفي خضم هذا الفراغ، صاغت قصائدها الأكثر إشراقًا، تلك التي جمعها ديوان «أرييل»، حيث يمتزج الاضطراب بالوضوح، لينتهي هذا التناقض إلى مصير محتوم. تسطِّر في قصيدتها الأشهر «السيدة لعازر» (Lady Lazarus) رسالتها الأخيرة:

«الموت فن، ككل شيء آخر. وأنا أُجيده بشكل استثنائي.»

بفضل قلمها، حوّلت سيلفيا بلاث الموت ذاته إلى فعلٍ جمالي وسيطرة مطلقة. ودون قصد، علّمتنا بلاث أن السعي وراء الكمال هو في جوهره رفضٌ للحياة المتغيرة. التي يراها مونتاني: «حركة غير متساوية، وغير منتظمة، وغير كاملة.» وفي هذا النقص تحديدًا تكمن إنسانيتنا. لكن بلاث لم تستطع تقبّل هذا النقص، وهذه الاستحالة هي ما أفقدها توازنها، فاختارت الصمت في سن الثلاثين. ولو أنها عاشت حتى الثالثة والتسعين، لربما أدركت أن النقص ليس عيبًا، بل هو الشكل الوحيد الممكن للحرية. وفي هذا الغياب، وبنحوٍ لافت، تظل سيلفيا بلاث تتحدث باسم كل من يعيش تحت وطأة الرغبة في الكمال، محذرة إياه من أن يبتلعه الناقوس الزجاجي.

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠

كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع

«ادخار سمارت».

للريح دوافعها التي نغفلها ونحن سائرون في حياتنا، لكننا سندركها لاحقًا في مرحلة ما. فالريح تدفعك نحو هدف معين، وتهزك لأنها تدرك كل ما يجول في داخلك.

هاروكي موراكامي

«اسمع أغنية الريح»

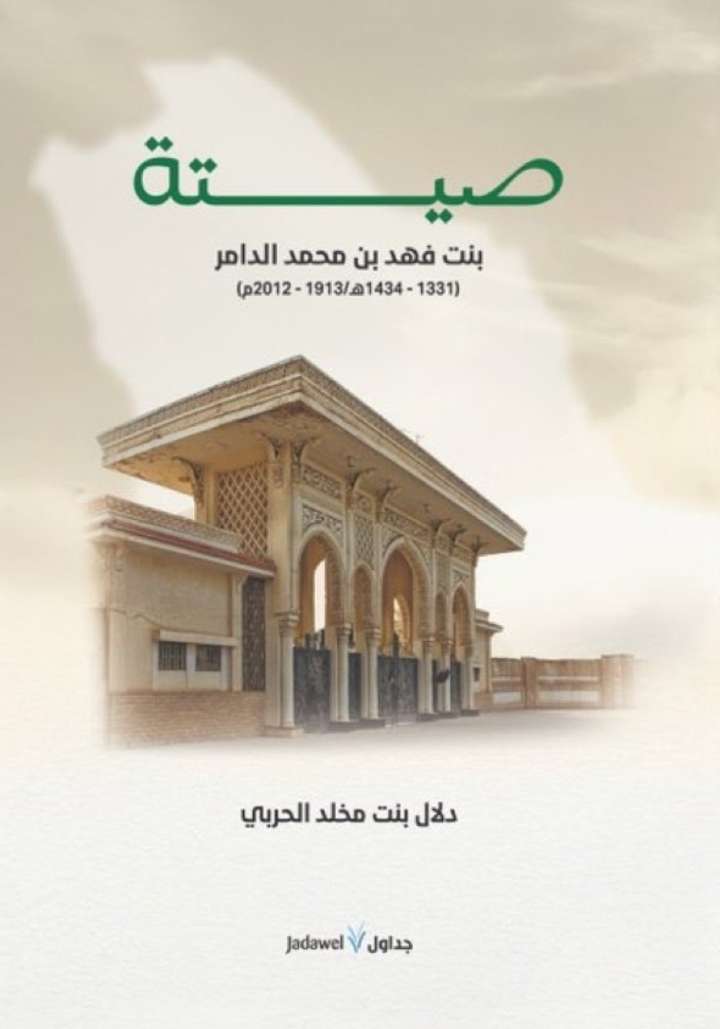

صيتة بنت فهد محمد الدامر

تأليف: دلال الحربي/ الناشر: دار جداول / عدد الصفحات: 304

يُعدّ كتاب «صيتة بنت فهد بن محمد الدامر»، من تأليف دلال بنت مخلد الحربي، عملًا توثيقيًّا بديعًا، يجمع بين السرد التاريخي والبعد الإنساني، مقدّمًا للقارئ سيرة امرأة استثنائية جمعت بين أصالة البادية ووقار القصر. يتناول الكتاب حياة الأميرة صيتة بنت فهد بن محمد الدامر -رحمها الله- (1913–2012)، زوجة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- فالكتاب يعرض نشأتها، ومحطّات حياتها، ودورها في المجتمع السعودي، لتغدو السيرة مرآةً لتاريخ مرحلة كاملة من تحولات السعودية.

وُلدت الأميرة صيتة في صحراء الأحساء عام 1331هـ/1913م في بيئة بدوية، وتشرّبت منها قيم الصبر والكرم والوفاء. وتزوجت في شبابها من الأمير عبد الله بن جلوي آل سعود -رحمه الله- أمير الأحساء، لكنها فقدته باكرًا وهي في الثانية والعشرين من عمرها، إذ توفي وهي حامل بابنتها «نورة»، التي أنجبتها في يوم تلقيها النبأ. ورغم سماح الشرع لها بإنهاء عدتها بعد الولادة، أصرّت على إتمامها كاملة وفاءً له، وهو موقف يعبّر عن معدنها الأصيل وعمق وفائها. بعد عام، تزوجت من الأمير خالد بن عبد العزيز قبل أن يتولى الحكم، وأنجبت منه عددًا من الأبناء والبنات، ومنهم الأميرة موضي بنت خالد، أول امرأة تُعيَّن في مجلس الشورى بين عامي 2013 و2016.

لم تكُن الأميرة صيتة زوجة ملك وحسب، بل شريكة حياة تهوّن عليه أمور الدنيا ومهام الحكم. اشتهر مجلسها النسائي بأنه ملاذ للنساء المظلومات والمحتاجات، وكانت تتدخل شخصيًّا لرفع شكواهنّ إلى الملك. عُرفت برهافة حسها وعدالتها وحرصها على كرامة المرأة، فآمنت بأن للمرأة صوتًا يجب أن يُسمع، وبأن العدل لا يُختزل في القوانين بل في الرحمة والمروءة. كما أسهمت في دعم تعليم البنات في الهِجَر والمناطق النائية، مدركة أن العلم هو طريق الكرامة والتحرر.

بعد وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1982، عاشت الأميرة صيتة حالة من الحزن العميق، لكنها ظلّت ثابتة، حاضنةً لأسرتها ورمزًا للوفاء. عُرفت بأعمالها الخيرية الواسعة، حتى لقّبها الناس بـ«أم الأيتام» لما بذلته من عطاء في خدمة المحتاجين. ظلّت حتى وفاتها عام 2012 مثالًا للمرأة السعودية الأصيلة التي جمعت بين الحياء والقوة، بين الأصالة والتجدد.

يُعد هذا الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة التاريخية السعودية، إذ يقدم رؤية شاملة لحياة إحدى الشخصيات النسائية البارزة في تاريخ السعودية. يتيح الكتاب للقرّاء التعرف إلى دور المرأة السعودية في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، وتأثيرها في المجتمع والسياسة. ويظل كتاب «صيتة بنت فهد الدامر» مرجعًا مهمًّا لكل مهتم بتاريخ السعودية، خصوصًا فيما يتعلق بدور المرأة. يتميز الكتاب بعمق البحث ودقة المعلومات، مما يجعله مصدرًا موثوقًا لفهم سيرة هذه الشخصية الرفيعة.

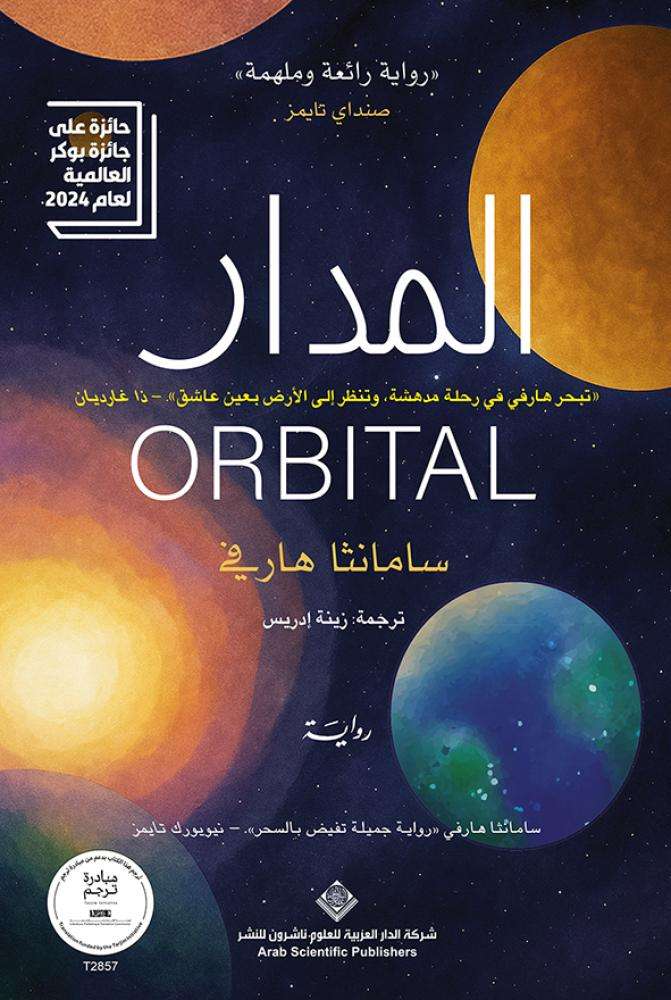

المدار

تأليف: سامانثا هارفي / ترجمة: زينة إدريس / الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون / عدد الصفحات: 152

تعد رواية «المدار» للكاتبة البريطانية سامانثا هارفي عملًا أدبيًّا يتأمل الحياة من خارجها حرفيًّا، حيث تدور أحداثها خلال يوم واحد في محطة الفضاء الدولية، حيث يدور رواد الفضاء حول الأرض ست عشرة مرة، فيتّخذ النص من هذا الإيقاع المتكرر إطارًا فلسفيًّا يُنسَج بين الخارج والداخل، بين الفضاء الواسع والمشاعر الإنسانية الصغيرة.

تكتب هارفي بلغة شعرية مكثّفة، تعتمد على الصمت والضوء والظل مادة للسرد، وتغوص في تفاصيل الحياة اليومية داخل المحطة، مثل تناول الطعام، ومراقبة الأرض، وأحاديث مقتضبة تتخلّلها تساؤلات عن الوجود والزمن والمكان. لا تسير الرواية وفق حبكة تقليدية، بل تتدفّق كتيار وعي يفتح أمام القارئ رحلة طويلة في الذاكرة والوعي الإنساني، حيث تتحول العزلة إلى مرآة تكشف عن جوهر الإنسان.

من بعيد، تبدو الأرض كما تراها الشخصيات؛ كائنًا هشًّا وجميلًا في آن، صغيرًا أمام اتساع الكون، لكنه يختزن كل المعنى. ومع دوران المحطة المتكرر، يتبدل المشهد في كل لحظة، فنرى قارات تتلاشى، ومحيطات تتغيّر ألوانها، والفجر يمرّ مثل وميض سريع يذكّر بسرعة الحياة نفسها. في هذا الإيقاع الدائري، تحوّل الكاتبةُ الفضاءَ إلى رمزٍ للتجدد المستمر، وإلى مرآة يرى فيها الإنسان هشاشته وقدرته على الدهشة.

أشاد النقاد بلغتها التي وُصفت بأنها آسرة وجميلة، وكل جملة فيها تحمل تأملًا عميقًا في الوجود. وقيل عنها إنها قراءة فكرية وإنسانية تغمر القارئ دون أن تثقله، وإنها أقرب إلى الشعر منها إلى النثر، لما فيها من انسيابية وتأمل في الأرض والحياة. تقدم الكاتبة عملًا متفائلًا يدرس الأمل بوصفه فعلًا بشريًّا، وتأملًا في جوهر الإنسان والأرض في عصر أصبحت فيه علاقتنا بالكوكب نفسه فعلًا روحيًّا قبل أن يكون علميًّا. والرواية أيضًا تذكير بضرورة الإبطاء في زمن السرعة، وبأن النظر إلى الأرض من بعيد يعيد إلينا إحساسنا بالانتماء إليها.

لكن لم يخلُ العمل من ثغرات قد لا تعجب القارئ، فقد يرى بعض القرّاء أن غياب الحبكة التقليدية يجعل النص أقرب إلى التأمل الفلسفي منه إلى الرواية، وأن الشخصيات الستة التي تدور حول الأرض ظلت بعيدة عاطفيًّا عنهم. كما قد يصف بعضهم الآخر الرواية بأنها رحلة فضائية متكررة، جميلة في لغتها لكنها محدودة في تطور الأحداث.

ومع ذلك، تظل «المدار» عملًا يخرج عن المألوف، يطرح سؤالًا جوهريًّا حول معنى أن تكون إنسانًا في مواجهة اللامتناهي. هي رواية عن الأرض بقدر ما هي عن الفضاء، عن العزلة التي تكشف الحب، وعن الصمت الذي يعلّمنا الإصغاء إلى نبض الحياة من جديد.

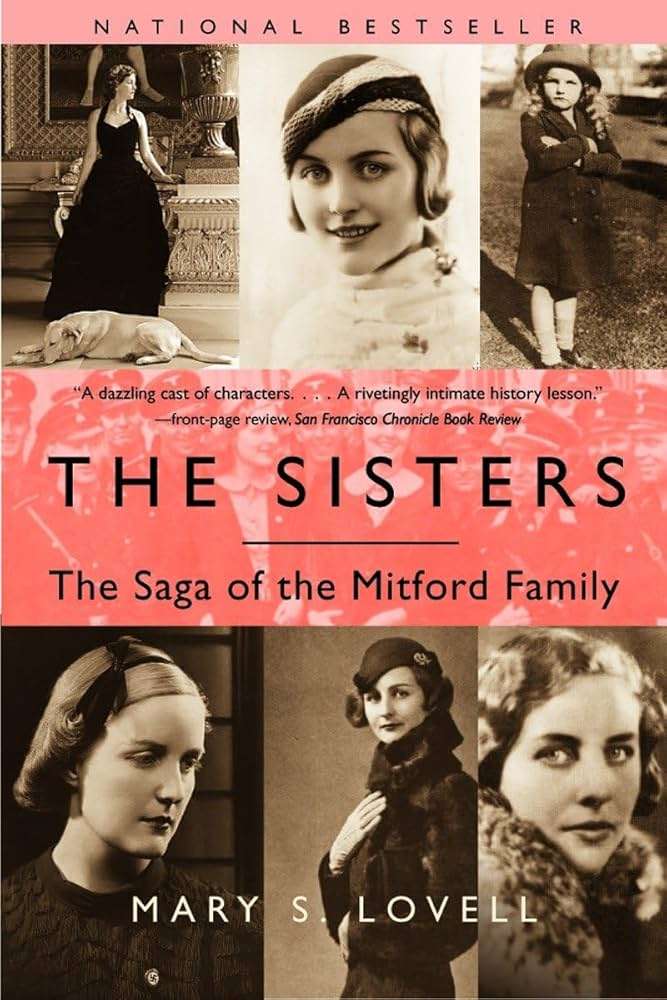

The Sisters: The Saga of the Mitford Family

تأليف: ماري س. لوفيل/ الناشر: W. W. Norton & Company / عدد الصفحات: 656

كتاب «الأخوات: حكاية عائلة ميتفورد» للكاتبة البريطانية ماري س. لوفيل هو سيرة ساحرة ومتشعبة لعائلة استثنائية، تجمع بين التاريخ الاجتماعي والرواية الأدبية. الأخوات ميتفورد ونانسي وباميلا وديانا ويونيتي وجيسيكا وديبورا، كنّ من أكثر النساء شهرة وإثارة للجدل في بريطانيا خلال القرن العشرين، وقد جسّدن بوضوح تناقضات عصرٍ كانت الأرستقراطية فيه تتأرجح بين الرفاه السياسي والاضطراب الأخلاقي.

تقدّم لوفيل عملًا واسع النطاق، مبنيًّا على رسائل وشهادات وأرشيف شخصي، ترسم من خلاله مسارات كل أخت على حدة. نانسي أصبحت روائية ساخرة شهيرة، وجيسيكا التحقت بالحزب الشيوعي وهربت إلى أمريكا، وديانا تزوجت زعيم الفاشيين البريطانيين، أما يونيتي فاقتربت اقترابًا خطيرًا من أدولف هتلر، في حين تزوجت ديبورا من دوق ديفونشير، وحوّلت قصر تشاتسوورث إلى معلم ثقافي شهير، وعاشت باميلا حياة هادئة بعيدة عن الأضواء.

كل واحدة منهنَّ اختارت طريقًا مختلفًا، لتتحول العائلة إلى مرآة تعكس الانقسام السياسي والفكري الذي مزّق أوربا زمن الحربين.

تميزت لوفيل بقدرتها على الموازنة بين التعاطف والموضوعية. فهي لا تمجّد الطبقة الأرستقراطية التي وُلدت فيها الأخوات، ولا تُدينها كليًّا، بل تكشف بمهارة عن مفارقة نساء ولدنَ في الرفاه، واكتوين بنار الطموح، فجمعن بين الذكاء والجرأة والاندفاع نحو الاستقلال، حتى لو كان الثمن هو الانقسام داخل العائلة الواحدة. أسلوبها السلس يجعل القارئ يعيش تفاصيل تلك المرحلة، بين قصور لندن، وسجون الحرب، وصالونات الفكر، حيث كانت السياسة والعاطفة تتداخلان بلا حدود.

ومع ذلك، وُجهت بعض الانتقادات إلى الكاتبة لأنها تميل أحيانًا إلى تلطيف الجوانب المظلمة في ماضي بعض الأخوات، خاصة اللواتي انجذبن إلى الفاشية والنازية؛ فتبدو تلك الاختيارات وكأنها نزوات وليست مواقف أيديولوجية. غير أن هذا التباين في التلقي لا ينتقص من قوة الكتاب، بل يعكس عمقه، إذ يدفع القارئ إلى التساؤل حول العلاقة بين الجاذبية الشخصية والالتزام السياسي، وبين الحرية الفردية ومسؤولية الفكر.

لقد ألهمت عائلة ميتفورد العديد من الأعمال الأدبية والمرئية، لكن كتاب لوفيل يبقى الأكثر شمولًا وتأملًا. فهو سيرة لعائلة مثيرة، ودراسة لطبقة اجتماعية كانت تشهد انهيار عالمها القديم. إنه عمل مكتوب بحسّ إنساني رفيع، يجمع بين الدراما العائلية، والتاريخ السياسي، والتحليل النفسي، ليُظهر أن الحقيقة أحيانًا أغرب وأكثر سحرًا من الخيال.