شويبلين وكيف تسكننا الديدان🪱

زائد: الأدب مختبرًا للقلق

غالبًا ما يُتَّهم من ينتقد إحدى التقليعات الجديدة في عالم القراءة بأنه يضيّق على حرية الآخرين، وكأن الملاحظة البسيطة صارت فعل رقابة، وحاشا أن نضيّق على القرّاء مساحاتهم البسيطة. والحال أنّ ما نفعله ليس سوى تأمّل في سلوكيات قد نتبنّاها حين تروق لنا، ونهجرها حين نكتشف أنها لا تُعبّر عنّا. من ذلك ما يُعرف اليوم بـ«قدِّم نفسك بعشرة كتب» ذاك الذي يقترح أن بضع أغلفة ستعرفك إليّ.

ومن أغرب الأمثلة التي تتكرر في هذا السياق، روايتا «مدام بوفاري» و«آنا كارنينا». ولا أدري حقًّا، في أيّ جانب من هذه المآسي رأت القارئات والقراء انعكاسًا لأنفسهم؟

هذا تحديدًا ما أرفضه في الظاهرة، ذلك الخلط بين إعجابنا بكتابٍ ما، وبين عدّه هوية. أن نحمل رواية أحببناها في العشرينات ونقول إنها «تعبّر عنّا»، وكأننا لم نتغيّر منذ ذلك الحين، هو تجاهل لطبيعة القراءة نفسها، فهي علاقة متحرّكة لا تقعد على حال. فالكلمات تُساق إلينا كما نُساق إليها، لكنها لا تظلّ على معناها الأول، ولا نحن نظلّ القرّاء أنفسهم. وما نظنّه اعترافًا بالذات يتحوّل في النهاية إلى سوء فهم جديد، يضيفه العالم الرقمي إلى سلسلة طويلة من سوء الفهم التي يصنعها يوميًّا. أمّا إن كان الترند مجرد ذريعة لاستعراض الأغلفة وملامح الوجوه الجميلة، فمرحبًا بالترندات.

ذكرني الأمر بلقطة من فِلم أخرجته أنيس فاردا عن الفنانة جين بيركين عام 1988، حين أفرغت بيركين محتوى حقيبتها (تلك التي صمّمتها دار (Hermès) خصيصًا لها وسمّتها باسمها) من أوراق ودفاتر و«مسكارا» وسكين سويسري ونسخة من «مقامر» دوستويفسكي، ثم نظرت إلى الكاميرا قائلة:

«هل اكتشفتَ شيئًا عني بعدما عرفت ما تحتويه حقيبتي؟»

تبتسم بعدها وتضيف:

«حتى لو كشفنا كل شيء، فإننا لا نُظهِر كل شيء.»

بعيدًا عن «الترندات» في عدد اليوم أعرِّفكم، بمعية الكاتبة المغربية أمل آيت ناني، إلى شويبلين، الكاتبة التي شغلت فكري ومعظم قراءاتي الشهر الماضي.

إيمان العزوزي

شويبلين وكيف تسكننا الديدان🪱

أمل آيت ناني

تخيّل نفسك في بيت منعزل، تحيط بك حقول ساكنة تغمرها أشعة الشمس، بينما يختبئ بين جنبات المشهد خطرٌ غير مرئي، يتسلّل في الهواء، في الماء، وفي أجساد أحبائك. تخيّل أن ابنتك تلعب على مقربة، ولو تعرضت لهذا الخطر، لن تنقذها، مهما بلغت سرعتك، لأن هناك مسافة لا يمكنك اجتيازها؛ إنها «مسافة الإنقاذ».

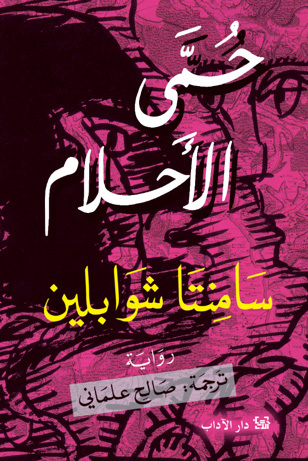

هذا التوتر العاطفي يطغى على الصفحات الأولى من رواية الكاتبة الأرجنتينية سامنثا شويبلين «مسافة الإنقاذ» (Distancia de Rescate)، التي نقلها الراحل صالح علماني إلى العربية مفضّلًا عنوان الترجمة الإنقليزية «حمى الأحلام» (Fever Dream)، وهو الأمر الذي أراه يجانب الصواب – لأهمية العنوان في سياق الرواية كما سأوضح في قراءتي لهذا العمل الذي خرجت منه بحمل ثقيل لا أزال أحاول تفكيكه.

تحكي الرواية قصة «أماندا»، امرأة تصطحب ابنتها «نينا» في رحلة إلى قرية ريفية هادئة في قلب الأرجنتين، بحثًا عن السكينة بين حقولها الخضراء. هناك، تنشأ علاقة صداقة بينها وبين جارتها «كارلا»، التي تبوح لها بسر يثير القلق، فابنها «ديفيد» أصيب بمرضٍ خطِر إثر تناوله ماءً ملوّثًا من جدول قريب. وفي محاولة يائسة لإنقاذه، تلجأ «كارلا» إلى معالجة روحانية، تقوم خلالها بعملية «نقل» غامضة للمرض من جسده. لكن النتيجة كانت مقلقة أكثر من المرض نفسه؛ إذ بقي «ديفيد» بجسده، لكنه بدا وكأنه مأهول بروح أخرى.

الرواية لا تسير وفق خطٍّ زمني تقليدي، بل تنكشف أحداثها داخل مشهد واحد كثيف ومحموم، حيث ترقد «أماندا» في المستشفى منهكة ومضطربة، غارقة في هذيان حمى جعلتها تخلط بين الماضي والحاضر، والوعي واللاوعي. في هذا الجو المشوَّش، ينشأ حوار متقطِّع بينها وبين «ديفيد»، أسئلة تبحث عن أجوبتها، ومن خلال هذا التبادل البطيء والمضطرب، تبدأ خيوط القصة في التشكل تدريجيًّا، ويستعيد القارئ معها التوتر الذي اجتاح «أماندا» منذ لحظة اعتراف «كارلا».

«-إنها أشبه بالديدان.

- أي نوع من الديدان؟

- مثل الديدان في كل مكان.

- ديدان في الجسم؟

- نعم، في الجسم.

- دود الأرض؟

- لا، نوع آخر من الديدان.»

بهذا الحوار الجاف وغير المفهوم، تفتح الرواية بابًا على عالم غامض ومقلق. ومهما بدت الكلمات عادية، فهي تنطوي على رعبٍ داخلي، بدائي، يشير إلى مرض شبحي نجح بصمت في اختراق الأجساد، وتلويثها.

لم يكُن التوتُّر السردي في رواية سامانثا شويبلين عنصرًا اعتباطيًّا، بل هو جوهر الشكل والمضمون معًا. في نصٍّ لا يتجاوز المئة صفحة، تنقض الكاتبة على القارئ دون مقدمات أو تصاعد للأحداث، بل عبر اندفاع مفاجئ نحو حلم أو كابوس مشوَّشِين. تتنقل السردية من خلالهما خالقةً إيقاعًا متسارعًا يجرّ القارئ إلى قلب تجربة البطلة، بلا هوادة.

هذا الإيقاع يولِّد حيوية خاصة للنص، خاصة حين تستخدم شويبلين «الفلاش باك»، وتستعيد بطلتُها مشاهدَ من ماضيها قبل مرضها. تستدعي هذه التقنية أسلوب خوليو كورتاثار في قصته «الليل مستلقيًا على ظهره»، حيث يتنقل البطل بين واقع المستشفى المعاصر وعالم الطقوس الأزتيكية، دون أن يمنح القارئ فرصةً للتمييز بين الحلم والواقع. كذلك، تعيش «أماندا» حالةً مشابهة من الإنهاك والارتباك، عقلها يتأرجح بين ذكريات البيت الريفي وتهديد يلوح فوق «نينا» و«ديفيد».

ولا يقف هذا البعد السردي عند حدود كورتاثار وحده، بل يتقاطع أيضًا مع إرث سردي أوسع في الأدب اللاتيني، يتجلى في أعمال أدولفو بيوي كاساريس. ففي «اختراع موريل»، تتشابك الحقيقة والخيال حتى يتلاشى الإدراك، ويجد البطل نفسه محاصرًا في جزيرة تتبدل فيها الصور، وتتحول الذكريات إلى أطياف. على المنوال ذاته، تعيد شويبلين توظيف هذا الأسلوب لتجعل من بيوت «كارلا» والمعالجة الروحانية فضاءات حدّية، تُخضع الأجساد والأرواح لتحولات تبدو سحرية، لكنها تترك آثارًا مدمّرة وملموسة على الجسد والوعي معًا.

لكن ما يميز رواية شويبلين أن التذبذب بين النوم والصحوة ليس جسديًّا فقط، بل عاطفي وإدراكي، يجعل الأم والطفل والشخصيات الثانوية يعيشون واقعًا مرعبًا، فيصبح الهذيان عدسة سردية تتحول معها التفاصيل اليومية، مثل ضحكة طفلة أو صوت شاحنة رش المبيدات، إلى إشارات تهديد، وكأن العالم كله يتآمر على تلك المسافة الهشّة التي تفصل بين الأمان والانهيار.

بهذا الأسلوب، لا تكتفي شويبلين بتكريم كورتاثار وبويي كاساريس، بل تكيّف أعمالهم لحسِّها الأدبي المعاصر، فالهذيان والنعاس أدواتُ توتُّرٍ تعكس الخوف الأمومي، وتلوثَ البيئة، وهشاشة الروابط الإنسانية، لتصنع نصًّا يجمع بين الرعب النفسي والبيئي، بين الأم وطفلتها، وبين القارئ والرواية نفسها.

يتجاوز النص في رواية شويبلين حدود الدراما الأمومية التقليدية، إذ لا يقتصر على سرد تجربة أمٍّ مع طفلتها، بل ينفتح على مشهد أوسع يكشف عن تهديد بيئي شامل. فالتفاعل بين الخاص والعام يمنح الرواية طابعًا كاشفًا، حيث لا يقتصر السم على جسد «أماندا» و«نينا»، بل يمتد ليصيب الخيول والمحاصيل والقرى بأكملها التي تنهكها المبيدات. يصبح الخطر متغلغلًا في كل تفصيل من تفاصيل الحياة، غير مرئي لكنه حاضر، يهدد ويخترق.

ويتجلى هذا الخطر في صور صادمة، لعلَّ أبرزها مشهد الأطفال المشوّهين الذين يظهرون في عيادة الطوارئ أو في هيئة وحوش تتجول في أرجاء القرية. هنا يتحول التهديد البيئي من مجرد سياق عام إلى تجربة إنسانية مرعبة، تكشف عن عمق المعاناة دون الحاجة إلى تفاصيل علمية أو مصطلحات تقنية وإحصاءات دقيقة. تنبض الرواية بالإيحاءات التي تضخّم المشهد، وتشجع مخيلة القارئ، فتتحول الصور إلى أصداء مزعجة تلازم ذهنه، وتولد لديه شعورًا بالتهديد وعدم الارتياح.

في هذه الرواية، تمنح شويبلين الموت حياةً تتجاوز التجربة الفردية لتصبح تأملًا في هشاشة الإنسان وقدرته على مواجهة الخطر. تمامًا كما ابتكرت ماري شيلي في رواية «فرانكنشتاين» جسدًا ينبض بالحياة بوساطة العلم، تخلق شويبلين في «حمى الأحلام» (مسافة الإنقاذ) وحشًا مختلفًا؛ أطفالًا مشوهين، يحملون إرثًا سامًّا جينيًّا متوارثًا عبر الأجيال.

غير أن الأمر لا يتعلق هنا بخياطة الأطراف أو إعادة تركيب الجسد، كما في رواية شيلي، بل بمحاولة إنقاذه عبر تجزئة الروح؛ طقس يبدو سحريًّا لكنه هشٌّ ومحكوم بالفشل المحتوم. وكما في الأساطير القديمة، لا يعيد هذا الطقس الطفل إلى حالته الأصلية، بل يحوّله إلى نسخة مشوَّهة، ناقصة، وغير مستقرة من ذاته.

تلامس الرواية وجدان كل من عاشت تجربة الأمومة، فكل أم، بغض النظر عن مجتمعها وثقافتها، تشترك مع الأمهات عبر العصور في هوس «مسافة الإنقاذ»، ذلك الحساب الخفي بين جسدها وجسد طفلها، الوقت الذي يفصلها عن القدرة على الركض وإنقاذه. إنه حبل مشدود، يشبه حبلًا سريًّا خياليًّا، مهدّدًا على الدوام بالانقطاع.

تشير شويبلين إلى هذا الهوس الوقائي الذي يمتد عبر الأجيال، من الجدّات إلى الأمهات، ومن الأمهات إلى البنات، ليتحول في الرواية إلى دُوار نفسي لا يُطاق، فما الذي سيحدث عندما لا يكفي الحبل؟ عندما نفشل في إنقاذ أطفالنا من المصير المحتوم؟ أو عندما يُفرِّق الموت بيننا وبينهم؟ كلها أسئلة مزعجة، تغرزها الكاتبة بعمق في وجدان القارئ، فتجعل من تجربة القراءة مواجهة حقيقية مع الخوف الغريزي في مواجهة ما لا يمكن السيطرة عليه.

في المقابل، تظهر الشخصيات الذكورية هامشية، وعاجزة عن الفهم والإدراك؛ فزوج «أماندا» يقتصر وجوده على صوت عبر الهاتف، طيف لا يصل في اللحظة الحاسمة، بينما يظل «عمر» والد «ديفيد»، منشغلًا بخيوله والخوف من ضياعها أكثر من معاناة ابنه، مما يعكس انفصال الرجل عن المسؤولية العاطفية والتقاعس عن مواجهة الخطر الحقيقي.

هؤلاء الرجال، المهزومون أو اللامبالون، يمثلون عالمًا ذكوريًّا غائبًا عن جوهر الألم والتهديدات المستمرة تجاه الأطفال، تصورهم شويبلين أنهم شخصيات تفتقر إلى الخيط الخفي للرعاية التي تحملها الأمهات، بلا حس بالمسؤولية تجاه ما يهدد حياة الأبناء، مما يجعل حضورهم ثانويًّا، وأحيانًا كوميديًّا، في مقابل المأساة النسائية المتفجرة.

في النهاية، تفتح الرواية أبوابًا متعدِّدة للتفسير. يمكن قراءتها قصةً عن الأمومة المذعورة، أو إدانة للتلوث الزراعي في أمريكا اللاتينية، حيث تحوّل المبيدات الحقول إلى فخاخ قاتلة. كما يمكن عدها قصة عن الاستعمار الحديث، حيث تُستنزف الطبيعة ويدفع الجسد الثمن. لكن المؤكد أنها ليست تقريرًا صحفيًّا، بل كابوس أدبي؛ حيث الرمزية تمتزج بالواقعية، والرعب يتسلل عبر اللغة أكثر من الأحداث. دون أوصاف زائدة، أو زخارف لغوية، ودون استراحة أيضًا. كل شيء عارٍ، مباشر، صامت… ومؤلم.

والأكثر إيلامًا أن الرواية لا تقدم خلاصًا للقارئ. لن يجد بين طيّاتها حلًّا، أو عزاءً، فقط يقينًا أن ما حدث قد حدث، وأن الزمن يمضي رغم كل شيء. هل كان خطأ الطبيعة؟ أم المبيدات؟ أم شيئًا آخر؟ في النهاية لا يهم، ما يهم «ديفيد»، هي تلك اللحظة التي ارتخى فيها الحبل، وانكسرت «مسافة الإنقاذ» ولم يعُد بالإمكان إنقاذه.

تذكّرنا الرواية بأن مخاوفنا ليست بعيدة، بل تكمن في القريب: في الأرض التي نسير عليها، والهواء الذي نستنشقه، والطعام الذي نقدمه لأطفالنا. الخطر يتسرب إلى داخلنا، يسري في عروقنا مثل «الديدان... تنتشر في كل مكان». وفي النهاية، تضعنا شويبلين أمام سؤال أشد مرارة: أيهما أقسى، أن نفقد من نحب؟ أم أن نراهم أمامنا وقد غيّرتهم الكارثة إلى شيء آخر؟

الأدب مختبرًا للقلق

إيمان العزوزي

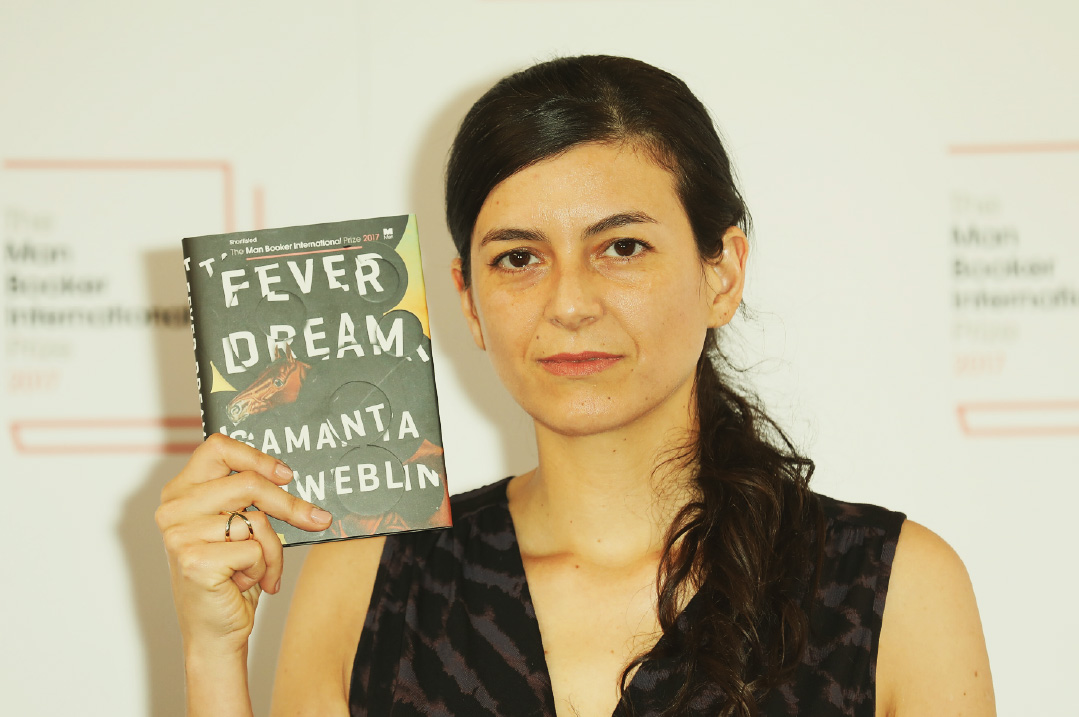

يُطرح اسم سامنثا شويبلين بقوة في المشهد الأدبي العالمي بوصفها واحدة من أبرز الأصوات الأرجنتينية المعاصرة، وقد تجاوزت شهرتها حدود أمريكا اللاتينية، لتصبح كاتبةً ذات حضور عالمي. لا يكمن تميزها فقط في قدرتها على بناء نصوص مشحونة بالتوتر والغرائبية، بل أيضًا في موقعها بين تقاليد أدبية راسخة مثل الواقعية السحرية اللاتينية وبين تحولات الفكر الأدبي المعاصر الذي يركز على علاقة الإنسان بالرقمنة ومجاله الحيوي. من هنا، فإن التفكير في مشروعية ترشيحها لجائزة نوبل للآداب يفرض نفسه، لاسيما إذا قارنا منجزها الأدبي بإنجازات كتّاب حازوا الجائزة سابقًا.

الأسلوب والاشتغال على الغرائبي

تعتمد شويبلين على اقتصادٍ لغويٍّ صارم، يذكّر أحيانًا بالمدرسة «التقليلية» (Minimalism) في الأدب الأمريكي، مثل قصص ريموند كارفر. فنصوصها تُبنى على جمل قصيرة، متوترة، تحبس القارئ في إيقاع خانق، وتجعل اليومي مجالًا لاكتشاف القلق. في «حمى الأحلام» (مسافة الإنقاذ) كما رأينا في المقال أعلاه، تتحوّل المحاورة بين الأم والطفل إلى بنية سردية متقطعة تحاكي القلق النفسي نفسه، إذ لا تمنح القارئ يقينًا بل تدفعه إلى إعادة تركيب الحدث باستمرار.

هذا التلاعب باليقين واللايقين يضع شويبلين ضمن تيار «ما بعد الواقعية السحرية»، فبينما ركّزت الواقعية السحرية، عند قابرييل قارسيا ماركيز أو أليخو كاربنتيير، على إدخال السحر في الواقع، نجد أن شويبلين تدخل «الغرائبي النفسي» داخل الحياة اليومية، بحيث يتحول المألوف إلى مصدر تهديد. هنا يمكن استحضار مفاهيم تزفتان تودوروف حول «الغرائبي» (L’étrange) بصفته حالةً وسطى بين الواقعي والفانتاستيكي1، وبهذه الإستراتيجية السردية تُعيد شويبلين صياغة إرث الواقعية السحرية اللاتينية، لكنها تُحيله إلى مستوى نفسي ووجودي أكثر من كونه فولكلوريًّا أو أسطوريًّا.

الانتشار العالمي والاعتراف النقدي

تُعَدّ سامنثا شويبلين اليوم من الكاتبات القلائل في جيلها اللواتي استطعنَ تحقيق انتشار عالمي لافت. فقد تُرجمت أعمالها إلى أكثر من أربعين لغة، وحازت اعترافًا نقديًّا وجوائز مرموقة، إذ فازت مجموعتها القصصية «طيور في الفم» (Pájaros en la boca) بجائزة (Casa de las Américas)، في فئة القصة القصيرة عام 2008، ووصلت الترجمة الإنقليزية لروايتها «حمى الأحلام» إلى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية سنة 2017، كما حصلت عام 2022 على جائزة الكتاب الوطني للأدب المترجم عن روايتها «سبعة منازل خالية».

هذا الاعتراف يضعها ضمن سياق الأدباء اللاتينيين العالميين، مثل قابرييل قارسيا ماركيز وماريو فارقاس يوسا، غير أن خصوصية مشروعها تكمن في اختلاف الانشغال والموضوع. فبينما مثّل ماركيز التاريخ والأسطورة الجماعية عبر الواقعية السحرية، تقدّم شويبلين نصوصاً تركز على القلق الفردي والاغتراب النفسي، بوصفهما المعادل الوجودي لمرحلة جديدة يعيشها الأدب اللاتيني في زمن العولمة.

مساءلة قضايا العصر

تمثل روايتها «كينتوكي» (Kentukis) مثالًا واضحًا على انخراطها في أسئلة المجتمع الرقمي. فهي لا تتعامل مع التقنية بجعلها خلفيةً لأعمالها، بل تحضر التقنية عنصرًا بنيويًّا في تشكيل العلاقات الإنسانية. حيث اتخذت من دمى «الكنتوكي» في الرواية استعارةً ترمز إلى المراقبة اللصيقة والارتهان للعالم الافتراضي، حيث تُفقد الخصوصية ويتحوّل البيت إلى فضاء مراقَب باستمرار.

يمكن قراءة هذا الاشتغال وفق ما يسميه بول فيريليو بـ«مُسرَّعات الحداثة»، أي دخول التقنية في كل تفاصيل الحياة وتحويلها إلى فضاء مكشوف. هنا يصبح الأدب أداةً نقدية لفهم هذا الاغتراب الرقمي، ويُظهر كيف يفقد الإنسان سيادته على ذاته في عصر العيون الخفية، تصيغ شويبلين بهذا نسخة جديدة من «الأخ الأكبر» لأورويل، صيغةً معاصرة اختارها المرء طوعًا.

التموقع النظري بين الذاكرة الجمعية والهشاشة الإنسانية

إلى جانب بعدها التكنولوجي، فإن أعمال شويبلين تعكس هشاشة العلاقات الإنسانية في عالم مهدّد بيئيًّا ونفسيًّا. «حمى الأحلام» مثلًا يمكن قراءتها في ضوء النقد البيئي (Ecocriticism)، حيث يظهر تلوث البيئة قوةً خفية تهدد الحياة وتعيد تشكيل العلاقة بين الطبيعة والإنسان. هنا، تلتقي كتاباتها مع تيارات نظرية جديدة مثل أدب الأنثروبوسين²(Anthropocene Literature)، الذي يعكس المخاطر البيئية بوصفها جزءًا من التجربة الإنسانية.

من زاوية أخرى، نجد أن نصوصها تحمل شحنة قوية من الذاكرة الجماعية اللاتينية، حيث تلتقط آثار القمع والصمت والشكوك التي عاشتها مجتمعات ما بعد الديكتاتوريات. وإن لم تكُن كتاباتها مباشرة في السياسة مثل إدواردو قاليانو، إلا أنها تُسائِل القارئ عن علاقته بالسلطة والتهديد المستتر.

مقارنة مع تجارب حائزة على نوبل

إذا قارنّا مشروع شويبلين بكتّاب نوبل مثل هيرتا مولر (2009) أو أولقا توكارتشوك (2018)، نجد تشابهًا في القدرة على تحويل القلق الفردي إلى نص كوني. مثل مولر، تستخدم شويبلين اللغة كسكين لتشريح الخوف. ومثل توكارتشوك، تبني نصوصها على مساءلة العلاقة بين الإنسان والعالم في أبعاده البيئية والميتافيزيقية. هذا يجعلها ضمن خط أدبي يتجاوز المحلي ليطرح أسئلة كونية، وهذا ما تبحث عنه نوبل وتؤكد عليه في إعلانات الفوز.

ختامًا، تكمن قيمة سامنثا شويبلين في كونها كاتبة استطاعت أن تزاوج بين كل ما سبق ذكره لتؤسس لكتابة مجدِّدة، أبعد ما تكون عن حكايات للتسلية، فهي نصوص مختبرية تفكك هموم الإنسان في عالم متحوّل.

ومنحها جائزة نوبل، في نظري، سيكون اعترافًا بأن الأدب لا يزال قادرًا على مساءلة الحاضر وإعادة ابتكار أدواته، وأن صوتًا آتيًا من الأرجنتين يمكن أن يعبر عن قلقي وأنا جالسة أستقبل كتاباتها على المحيط الأطلسي. فهي كاتبة تنتمي إلى زمنها، لكنها في الآن ذاته، تقدّم نصوصًا تتجاوز حدود الزمن واللغة والمكان. والنصيحة التي أستطيع أن أقدمها للقارئ بعد انغماسي مؤخرًا في عالم شويبلين: حافظ على «مسافة الإنقاذ» كي تخرج آمنًا من قصصها.

1- الأدب الفانتاستيكي: ينشأ حين يتردد القارئ والشخصيات بين تفسير طبيعي أو تفسير خارق للحدث. هذا التردد هو جوهر «الفانتاستيكي».

2- أدب الأنثروبوسين: الأدب الذي يتناول، من زاوية سردية وفكرية، النشاط البشري الذي يؤثّر في المجال الحيوي للأرض.

يملك جميع البشر ثلاث حيوات: عامة وخاصة وسريّة

قابرييل قارسيا ماركيز

طيور في الفم

تأليف: سمانتا شويبلين / الناشر: Emecé / عدد الصفحات: 184

تعد مجموعة «طيور في الفم» للكاتبة الأرجنتينية سامانتا شويبلين واحدة من أبرز المجموعات القصصية التي تركت أثرًا قويًّا في القارئ المعاصر. تضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة، منفصلة في موضوعاتها وأحداثها، لكنها متشابهة في الجو العام الذي يميزها؛ في الغرابة والقلق والقدرة على زعزعة يقين القارئ حول ما يعدّه «طبيعيًّا». شويبلين، بأسلوبها البسيط من حيث اللغة، والعميق من حيث الأثر، تضع القارئ في مواجهة مواقف مألوفة في ظاهرها، لكنّها تنقلب فجأة إلى مشاهد سُريالية، خانقة، ومربكة.

منذ القصة الأولى «إيرمان»، يواجه القارئ شعورًا بعدم الفهم التام للأحداث، كما لو أن هناك صفحات ناقصة أو تفاصيل محذوفة عمدًا. لكن مع التقدّم في القراءة يتضح أن هذا الأسلوب جزء من بصمة الكاتبة، فقصصها تقوم على الإيحاء، والإغفال، والنهايات المفتوحة التي لا تمنح أجوبة بقدر ما تثير من أسئلة. وهذا ما يجعل القراءة تجربة غير مشبعة وتترك شهية القارئ مفتوحة على الدوام، حيث ينتهي القارئ وهو يرغب بالمزيد رغم الإحساس بالارتباك.

أما قصة «طيور في الفم»، التي منحت المجموعة اسمها، تُجسِّد هذا الأسلوب بامتياز، تحكي القصة حكاية أبوين منفصلين وابنة قررت أن تتغذى على الطيور الحية. المشهد في ظاهره غرائبي ومقزز، لكنه يكشف في العمق انهيار العلاقات الأسرية، وفقدان القدرة على مواجهة «اللاطبيعي» حين يتجسد داخل البيت. هذه القدرة على تحويل المألوف إلى رعب نفسي هي ما يمنح قصص شويبلين قوتها.

إلى جانب هذه القصة، نجد نصوصًا صادمة مثل «رؤوس على الإسفلت»، التي تتناول العنف المدرسي بجرأة، و«الحقيبة الثقيلة لابنابيديس»، حيث تتحول تفاصيل يومية إلى مصدر للتوتر والخوف. بعض القصص تميل إلى الكوميديا السوداء، وبعضها الآخر يقترب من الرعب الدموي، بينما يظل القاسم المشترك بينها جميعًا هو الشعور بعدم الأمان والغرابة التي تلتصق بالقارئ حتى بعد إغلاق الكتاب.

كينتوكي

تأليف: سامنتا شويبلين / ترجمة: محمد الفولي / الناشر: صفحة سبعة / عدد الصفحات: 286

رواية «كينتوكي» (Kentukis) للكاتبة الأرجنتينية سامانتا شويبلين عملٌ يثير الدهشة والخوف في آن، فهي تتناول فكرة بسيطة من حيث المبدأ لكنها محمّلة بالكثير من الأسئلة الفلسفية والوجودية؛ ماذا يحدث عندما نتخلى عن خصوصيتنا طوعًا ونسمح للآخرين بالتسلل إلى تفاصيل حياتنا اليومية عبر جهاز يبدو بريئًا؟ «الكينتوكات» هي دمى صغيرة لطيفة المظهر، على هيئة أرنب أو باندا أو تنين، لكنها أبعد ما تكون عن لعبة، فهي وسيلة مراقبة معقَّدة.

يمكن للمرء أن يقتني «كينتوكي» ويتركه يتجوَّل في بيته، أو أن يختار أن يكون هو نفسه «الكينتوكي»، أي أن يسيطر على إحدى هذه الدمى عن بعد ويعيش داخل عيونها في بيت شخص آخر. بهذا التقابل بين المالك والمراقب، بين من يقبل أن يُكشف أمام الآخر ومن يرغب في التلصُّص، تبني شويبلين عالمًا روائيًّا يوازي الواقع الذي نعيشه في زمن الشبكات الاجتماعية والكاميرات المفتوحة باستمرار.

الرواية تسرد واقع حكاية لعبة جديدة تغزو الأسواق، لكنها تستفيض في قراءة عميقة في طبيعة الإنسان حين يواجه العزلة والملل والرغبة الدائمة في أن يكون مرئيًّا أو مراقَبًا. تتوزَّع الأحداث على عدة شخصيات من أماكن مختلفة في العالم، عجوز وحيدة تبحث عن رفقة، مراهق يائس من التواصل، رجل غامض ينجذب إلى سلوك منحرف. هذا التعدد في الأصوات يمنح النص طابع الرواية «الكورالية»، حيث لا توجد شخصية مركزية واحدة، بل شبكة من الحكايات المتقاطعة، تعكس هشاشة الإنسان أمام التكنولوجيا. كل قصة تكشف جانبًا من علاقة البشر بالأدوات الرقمية، وكل موقف يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الحميمي والعمومي، بين اللعب والتهديد.

تتجنب شويبلين الشرح، ولا تقدم إجابات جاهزة، بل تترك القارئ في مواجهة الغموض والفراغات التي تثير القلق أكثر مما تطمئنه. كثير من القصص تنتهي فجأة، أو تظل مفتوحة، كما رأينا مع المجموعة السابقة، وهذا ما يعزِّز الشعور بأن شيئًا ما غاب عن ذهن القارئ، وهذا «المُغيَّب» هو في الحقيقة جزء من رسالة الرواية. القارئ يجد نفسه مشدودًا لمعرفة النهاية، كما يحدث مع شخصيات الرواية نفسها التي لا تستطيع التوقف عن مراقبة الآخر، أو السماح له بالمراقبة. هذا التوازي بين تجربة القراءة وتجربة الشخصيات، يجعل الكتاب مرآةً مخيفة لعصرنا.

الرواية تُذكّر بحلقات مسلسل «بلاك ميرور»، لكنها تذهب أبعد لأنها تحتفظ بجذر إنساني واضح. تنتقد الكاتبة التكنولوجيا وتذهب أبعد باستبطانها للطبيعة البشرية التي تدفعنا إلى التلصص، الفضول، وحتى التواطؤ مع ما ينتهك حياتنا الخاصة. شويبلين في الحقيقة لا تقدم عالمًا مستقبليًّا بعيدًا، بل عالمًا قائمًا بالفعل، نكاد نعيشه كل يوم عبر شاشاتنا. لهذا تبدو القراءة مزعجة وصادمة. ما نخاف منه يحدث فعلًا هنا والآن.

يا إلهي ألا يذكركم الموضوع بدمية بشعة أخرى يتهافت الجميع عليها الآن!

El buen mal

تأليف: سامانتا شويبلين/ الناشر: Random House / عدد الصفحات: 192

تمثل «الشر الطيب» (El buen mal) لسامانتا شويبلين، وهو أحدث أعمالها بعد غياب سبع سنوات، مرحلة نضج جديدة في مسار الكاتبة الأرجنتينية التي عوّدتنا على قصص مكثَّفة ومنحوتة بدقة جرّاح. في هذه المجموعة، المكوّنة من ست قصص، يظلّ العالم مألوفًا في مظهره لكنه يتعرّض دائمًا للاهتزاز من الداخل، حيث يتسلَّل الغريب من بين ثنايا التفاصيل اليومية، ليحوّلها إلى فضاء مقلق. الغرابة هنا ليست عنصرًا خارجيًّا يُضاف إلى الواقع، كما في الفانتاستيكي التقليدي، بل هو نتيجة لوجهات النظر المختلفة التي يحملها الأبطال أو أطفال أو نساء أو عائلات مفككة أو شخصيات محكومة بالصدمات.

قصص مثل «مرحبًا بك في المجتمع»، تنطلق من محاولة انتحار، لكنها لا تسرد الفعل بتقرير مباشر، بل تجعله مجالًا للتوتر بين الصمت والحديث، حيث الذنب والعار يطفوان في كل تفصيلة. في«حيوان أسطوري»، نجد الصداقة وقد اصطدمت بالمأساة، لتصبح ساحة مواجهة بين الرغبة في النسيان والحنين إلى ما لا يمكن استعادته. أما «وليام على النافذة»، فتنسج من تفاصيل الحياة اليومية العادية شبكة معقدة من المسافات، بين الكاتبة وصديقها المريض، بين الواقع والخيال، بين الألفة والغياب.

أكثر القصص اكتمالًا في نظري هي «العين في الحنجرة». هنا يبلغ فن شويبلين ذروته. تحكي قصة طفل فقد صوته بعد حادث منزلي، ويرى العالم من صمته، ويحوّل عجزه عن الكلام إلى قدرة استثنائية على الملاحظة. النص يكشف عن التوتر بين الماضي الذي يثقل الحاضر، والعائلة التي تحاول أن تتماسك رغم الجرح.

تبدو هذه النصوص مثل مرايا معطوبة تعكس جزءًا وتخفي آخر، وتجعل القارئ مشدودًا إلى ما يتوارى خلف الكسور. فكل قصة لا تطرح الأحداث مجردة، بل تضع القارئ أمام سؤال وجودي يشغله طوال القراءة، أين يبدأ الواقع وأين ينتهي الخيال؟ هل الغرابة في العالم؟ أم في عيون من يراقبه؟

مع ذلك، لم تستطِع المجموعة أن تحافظ على الإيقاع ذاته. حيث نقف على نصوص تفاجئنا في حين نمر على أخرى بسرعة، غالبًا تلك النصوص التي تُعيد فيها شويبلين صِيَغًا مألوفة من دون الحدّة ذاتها. لا يُبطل ذلك قيمةَ المجموعة، لكنه يضع «الشرّ الطيّب» في سجلّ أكثر تباينًا من «طيور في الفم» أو مجموعتها الأخرى «سبعة بيوت خالية».

الكتابة المجهرية لشويبلين ترصد الصمت والهواجس والهذيان، لتبيّن أن الحدود بين الواقع والخيال، بين الحب والذنب، وبين الرعاية والسيطرة، هشة ومتداخلة. بهذا، تضع شويبلين القارئ أمام تجربة أدبية مزعزعة، تجعل الغريب أكثر صدقًا من المألوف، وتعيد تعريف الأدب بوصفه مساحةً يقظة تُظهر ما يحاول الواقع إخفاءه. إنه العين التي تنقِّب في أخلاق النوايا، كيف يمكن لخيرٍ معلَن أن يبرّر شرًّا صامتًا؟ وكيف تتحوّل الرأفة نفسها إلى أداة قسوة؟ على القارئ أن يصل إلى استنتاجاته، كلٌّ سيقرأ حسب نيته!

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.