البلوت لعبة سعودية لا تموت

كيف انتصر البلوت على كل الألعاب؟

قبل أيام جلست مع شباب يصغرونني عمرًا بعشرين سنة على الأقل، وكان أحدهم غاية في التهذيب، إلى أن بدأنا لعب صكّة البلوت! بعدها تحول إلى شخصٍ آخر تمامًا، وصار يشبه «الشيبان» الذين لعبت معهم البلوت وأنا صغير؛ بالعبارات ذاتها التي يقولونها في أثناء اللعب، وما تحويه من تلاعب بالكلمات أحيانًا... ولن أتحدث عن السلوكيات التي ظهرت على ذلك الشاب ولا تحضر إلا عند لعب البلوت!

ومنها طرحت هذا السؤال على نفسي: كيف لجيل نشأ على ألعاب الفيديو وتطبيقات الهاتف، أن تصل إليه لعبة مثل البلوت؟ ولماذا لا تزال تلقى شعبية لدى كافة الأجيال، قبلنا وبعدنا؟

نوّاف الحربي

صكّة

إذا جلستَ في أحد المجالس السعودية، أو صادفت سعوديين في أي مكان، فلا بدّ أنك سمعت مفرداتٍ مثل: «كمّلنا»، «أربعة»، «سِرّا»، «أشكل»… إلخ، فهي مصطلحاتٌ مألوفة للعبةٍ وُلدت في المجالس وصارت من معالمها: البلوت.

لا يُعرَف على وجه الدقّة كيف دخلت البلوت إلى السعودية، فألعاب الورق قديمةٌ وعالميّة، لكن البلوت، كما تُلعب عندنا، بقواعدها وتنظيمها ومصطلحاتها، صارت سعودية بامتياز. ومن السعودية امتدّت إلى الخليج، وبدأت تزاحم ألعابًا شائعة عند الخليجيين مثل «الهاند» وغيرها.

يكفي أن تكون هناك فَرْشَة، وأربعة لاعبين، واثنتان وثلاثون ورقة، عندها ستكون أمام سهرة بلوت؛ تُوزَّع الأوراق على أربعة لاعبين (ثماني أوراق لكلّ لاعب)، ويتقابل «الأخويا» وجهًا لوجه. وبعد أول خمس ورقات يبدأ «الشراء» للورقة المكشوفة على الأرض، ويُحدَّد نوع اللعب: «حُكْم» أو «صِنّ». منذ اللحظة الأولى ينطلق معجم البلوت: حكم، صن، أشكل، أربعة..إلخ. ثم تعمل الرياضيات عملها بحسابات ذكيّة لتُحصي الاثنتين والثلاثين ورقة: ماذا نزل وماذا بقي، وعند نهاية الجولة يبدأ الحساب. ولكل ورقة قيمة تختلف باختلاف نوع اللعب، فالولد مثلًا يُحسب في «الحكم» بعشرين، وفي «الصن» باثنين. وللمشاريع (مثل السرا والخمسين والمئة) حساب مختلف، وهذا الحساب من صميم اللعبة.

ولا تقوم البلوت على الحظّ وحده، بل على الذكاء والإشارة و«الفرنكة» (تكتيكات التمرير)، وعلى «تهريبات» خويّك المقابل لك. ومن فرط ما تسرّبت البلوت في حياتنا اليومية تحوّلت إلى خزّانٍ لغويٍّ حي، تقتحم مفرداتها الإعلام والحديث العام، بل وتظهر في الشعر في صورة استعارات للحنكة والحظّ والدهاء.

ولذلك تسمع الشكوى الشعرية من لاعبٍ تعنّتَ حظُّه وخذله رفيقه:

الوقت لو دِبَل همومي ما شكِيت

أحكُمْ، وياخذ صن ملعون الثوا

هرّبت له شريا ولا جاني سِبِيت

وأنا معي ميّة وفي يديني سوا!

والأبيات السابقة ليست الوحيدة في الاستعارة من معجم البلوت، ففي موال شهير في ملعبةٍ بين تركي الميزاني ومحمد بن مشيط، تأتي مفردات محترفي البلوت مثل الدبل والثري والقهوة.

وفي قصيدة عن الحظ يشبّه ابن شايق خسارته في الحياة بخسارة الأبناط:

وخسرت الدِّبَل...والفرق كله ثلاث أبناط

ولا عاد لي خطة...ولا عاد لي تخطيط

ويُوظَّف معجم البلوت في الشعر كما في اللعبة للترميز والاستعارات، يقول سعد بن جدلان، وهو يرصُد البلوت بوصفها علم تخطيط، ويريد منها إرسال رسالة:

عيّنت في البيلوت تخطيط وسِكَكْ

سولفت بها عند الأكابر و¹ضحكم

ما تغلب العشرات كود من الإكَك

ولا تغلب الباشات كود من الحكم

و²لجل المحبة ما يجي فيها فِكك

الأجواد لا قالوا حكم قلنا لكم

تنصب فوق أيمانهم سَمْن العِكَك

اللي تواسوا في الجزيرة و³ملكم

اللعب «دائرةٌ سحرية» بتعبير يوهان هويزِنخا؛ حيّزٌ مؤقّت منفصل عن اليوميّ، له قواعده وحدوده ومزاجه. داخل هذه الدائرة تُرخَّص الألسنة، وتمضي فيها سلوكياتٌ لا تمضي خارجها؛ مزاحٌ حاد، وتعليقاتٌ لاذعة، وإشاراتٌ بالعين واليد. وتُستعار فيها الصورُ الشعرية وتُنحت التعابير: مبارزةٌ على الألسنة، ومبارزةٌ على الأرض.

والرهان في البلوت، على عكس كثيرٍ من ألعاب الورق، ليس بالمال، بل بأشياء أثقل وزنًا: المكانة الاجتماعيّة والمهارة والقرابة. فإذا ضمّت الجلسة ستة أشخاص، فهناك اثنان على مقاعد الانتظار يترقبان «تبديل» فريق، وهنا تبدأ الطقوس: النكات والإيماءات والتعليق على الأخطاء، ورفع وتيرة التوتّر، وهذا ما يسميه قيرتز «اللعب العميق»، حيث تتجاوز الخسارة مجرد الـ«صكّة»، بل تخسر جزءًا من كرامتك لحظيًّا، فتنهال عليك القفشات حتى تعود بصكّةٍ أخرى «⁴تقوّمها عليهم» فتستعيد ماء وجهك بابتسامةٍ أوسع وأنت تقول: «⁵اثنين غيرهم».

يلتزم الجميع بقواعد لعبة لا نعرف واضعها تحديدًا، لكنها معروفة، ولا توجد لجنة عُليا تُحدّث قوانينها، ومع ذلك يتفق الناس عليها⁶. وقد تلعب ضد أبيك أو أخيك أو صديقك؛ ولكن ما إنْ تمسك الورق حتى يصبح الموضوع تحدّيًا يُعاد فيه توزيع المكانة مؤقّتًا على أساس الكفاءة لا الأعمار ولا الألقاب.

ومن زاوية علم اجتماع التفاعل الرمزي، يذكّرنا كوزقريف بمفهوم «الأكشن»: المساحة التي تتعرَّض فيها الذات للمخاطرة والرهان الرمزي، وتُختبَر فيها المَلَكة الانفعالية.

يجب تمييز «الأكشن» عن «المخاطر» (Risks) في أدبيات الحداثة؛ فالأول، أي الأكشن، خبرة وتوتّر حاضر في اللحظة. والثاني، أي المخاطر، حساباتُ صعود الأسواق وهبوطها. إذا يعرض الفاعل شيئًا ذا قيمة للمخاطرة في مشهد له موقعه وشخصياته، ومعه تُختبر ملامح الطبع أمام آخرين.

الرهان في أوراق اليانصيب، الروليت، يقوم على الحظ، فهو فرصة «أكشن» معمّمة، وغالبًا دون جمهور، ودون استدعاء «اختبار الطبع». أما في ألعاب الورق فأنت تراهن على مهارتك وأموالك في «أكشن» تنافسي يعتمد على المهارة والقراءة وإدارة الانفعالات.

وفي البلوت، حيث لا قمار في الأصل، يتحوّل «الأكشن» إلى مفاضلةٍ على الهيبة والمكانة، وتغدو الجرأةُ المحسوبة فضيلة؛ إن نجحتَ صرتَ «معلم»، وإن خَسِرتَ صرت «غشيم». فعندما تشتري «صن» مغطى أو «تدبّل» فأنت تتحدى الخصوم وتجعل خويّك بحالة توتر عالية.

هذه الميكانيكية تولّد سلوكًا لغويًّا خاصًّا مثل: الاستعارات، والتعليقات السريعة، وتوبيخ خويّك إذا أخطأ أو خرج عن أصول اللعب. ومقاطع الفديوهات لـ«هواشات» البلوت هي الأشهر في السعودية.

في البلوت لا اعتبار لطبقة أو عمر أو مكانة اجتماعية. أمام الفَرْشَة الكل لاعب بلوت، حيث تسقط الألقاب داخل الدائرة، ويُعاد ترتيب الهرم لمصلحة من يحسن العد والشراء. وهذا «الأكشن» والحماس المرافق للصكّة، والتعليقات الدائرة داخل دائرة اللعب و خارجها، تجعل البلوت تتفوق على كل الألعاب الأخرى وتحافظ على مكانتها وانتشارها، وتحول الاهتمام باللعبة إلى الهوس، فمن شدة التعلّق يُقال عن الشخص: «الورقة في مخباه»، أي أنه يبحث عن ثلاثة فقط ليلعب معهم وفي أي مكان، وهذا ما يفسر شهرة اللعبة إلكترونيًّا في تطبيقٍ على الجوال.

وإذ نقول «لعبةٌ سعوديّة بامتياز»، فنحن لا نعني أنها حكرٌ على السعوديّة، بل نعني أنها وَجدت في بيئتنا تربةً مناسبة لتزدهر؛ مجالس واستراحات وكشتات، وجماعات الأصدقاء والزملاء والعوائل، وقريحة لغويّة تُحب الاستعارة واللعب بالألفاظ. البلوت تحتاج أربعة أشخاص، والسعوديون اجتماعيّون بطبعهم. وتحتاج لسانًا حاضرًا، والسعوديّة بلهجاتها، مَعينُ حكيٍ لا ينضب.

وحين تنتهي الجلسة وتُطوى الفَرْشَة، يبقى في الهواء شيءٌ من «الأكشن»؛ نحن الذين لعبنا، ونحن الذين كسبنا وخسرنا. وقبل ذلك وبعده، نحن الذين عرفنا أن الحياة نفسها «صكّات» تتوالى… أهمّها تلك التي نعرف متى «نشتريها»، ومتى نقول: «بس» و«ولا».

سولفت بها عند الأكابر وضحكم (أي: وضحكوا)

ولجل ( أي: لأجل) المحبة ما يجي فيها فِكك

اللي تواسوا في الجزيرة وملكم ( أي: ملكوا)

«تقوّمها عليهم» ( أي: تجبرهم على القيام من ساحة اللعب)

«اثنين غيرهم». ( أي: أحضروا غيرهما)

ولكن في الحجاز تختلف في أسماء الأشكال عن باقي السعودية، فالـ«هاص» يقول عنه الحجازيون «لال»، وللـ«سبيت» يُقال «كالا»، ويُطلق «شوكت» على الـ«ديمن»

هذا التسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان في لقاء مع وارد بن ركاد بن سريع من السلمان من الزميل في الحفير قرب مدينة حائل، بتاريخ 17 شوال 1404ھ - 16 يوليو 1984م.

في هذا التسجيل، يتحدث وارد عن قصة ضيوف امرأة محمد بن دهيثم، وهي من القصص المشهورة عن الكرم ومآثره. قدم عليها يومًا ضيوف وكان «معزّب» المكان غائبًا، فصاحت مرحّبةً بهم في أثناء سماعها دويّ الركاب: «يالله حيهم قبل عرفهم».

وبعد أن ذبحت لهم شاة الضيافة أطلقت عبارتها الشهيرة...

وهنا بعد أن قصّ علينا ابن ركاد هذه القصة في سبع دقائق، قال (قبل أن يأتي بشاهد السالفة والغاية منها): «وهذا فن الرواية لدى العرب، وش لون تبين المراد من القصص وتجهّز المستمع لها؟ تسبّق المراد من القصة بقولك: "وهذي ثمرته".»

وهذه ثمرة التسجيل، حيّت ضيوفها قائلة: «سمّو الله يحيّيكم على حلال اليا حضر تقصّى وليا غاب وصّى.»

ثامر السنيدي

كأي مشاهد، دائمًا لا ترى إلا ما يحدث أمام الكامِرة، لكن هل فكرت عما يحدث خلف الكامرة؟ في هذه الصورة، يظهر المصور عبدالعزيز الحسين بكامل تأهبه لمخاطر لسعات النحل. ولا أخفيكم أننا أخذنا الكثير منها وحصل المشهد المضحك... واحد يركض ونحلة تلحقه، حصل فعلًا...

*اللقطة من تصويرنا لفِلم «نحّال الأحساء أبو سلمان»

محمد السعدون

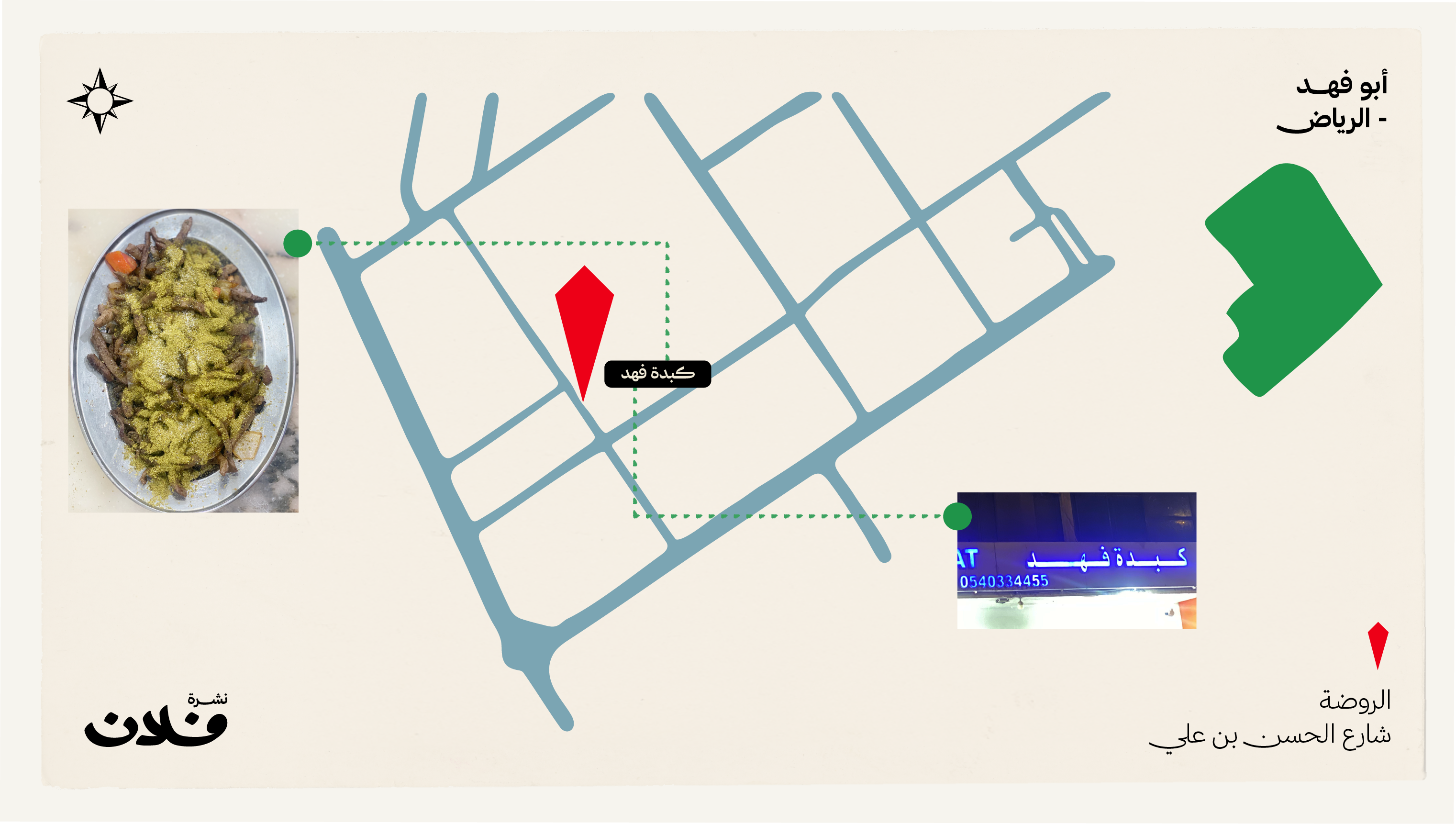

الجو بدأ يبرد، وتوصية اليوم هي محل «أبو فهد» العريق للكبدة بشرق الرياض. أبو فهد دائمًا تشوفه واقف على حلاله من الفجر، وإذا خفّت الزحمة تشوفه ياخذ له صحن ويجلس مع أحد أخوياه القديمين ولّا لحاله. خلطة الزبائن عجيبة ومنوعة. عنده الحاشي والغنم، وكلها تقول الزود عندي. بالعادة في الصباح قبل الدوامات ما لك محل، لكن ممكن تجيه من المغرب إلى الساعة 10:00 بالليل.

عندك كروكي تحب نزوره؟

شاركنا توصيتك ✉️محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.