هل ستفوز تايلور سويفت بنوبل للآداب؟

زائد:ستة أسباب كي تفوز ويكيبيديا بنوبل

غدًا الخميس سيُعلَن عن الفائز بجائزة نوبل للآداب. وأتخيل كيف تستعد دور النشر لخوض معركة التسويق، ستسعى بكل قوّة إلى ربط اسمها بالكاتب الفائز. لكن ما يهمني حقًا هو الإجابة عن هذا السؤال: هل نقرأ فعلًا أعمال «الحائزين على نوبل»، أم نكتفي بمجرد ترديد أسمائهم والتفاخر بمعرفتهم، ثم نهرع لشراء حقوق النشر أو إعادة طبع كتبهم والتفاخر بها؟

والسؤال الأكبر: هل لا تزال جائزة نوبل، مع الجوائز الكبرى الأخرى، قادرةً على إثارة حماسة القارئ المعاصر، أم أن هذا القارئ أصبح يضع معاييره الخاصة للقراءة، بعيدًا عن ختم الجوائز، معطيًا الأولوية لشغفه الشخصي قبل كل اعتراف مؤسسي؟ الواقع أن الكثير منا بات يهتم بالترند أكثر من الجوائز، وهي حقيقة يجب علينا تقييمها ونقدها، لأن ذلك يفرض أسماءً لا تستحق سوى أن يُختصر عملها على ألسنة معجبيها في مواقع التواصل.

على المستوى الشخصي، آمل أن تذهب الجائزة إلى كاتبة لا تزال مغمورة نسبيًا في عالمنا العربي، رغم تميّزها بأسلوب فريد ومجدد، وهي الأرجنتينية سامانثا شويبلين. وبانتظار الإعلان عن الاسم الجديد، سأخصص هذا الشهر عددًا خاصًا عنها في «نشرة إلخ»، سواء فازت أم لا، سنمنحها جائزة «نوبل البديلة» من طرفنا، ما المانع؟

وفي انتظار ذلك، تتناول مقالات هذا العدد، إمكانات أخرى قد تحظى يومًا باهتمام لجنة نوبل للآداب.

إيمان العزوزي

هل ستفوز تايلور سويفت بنوبل للآداب؟

مؤخرًا صادفت على منصة «إكس» مسابقةً ثقافيةً يتحدى من خلالها صاحب الحساب متابعيه، حيث طلب منهم التمييز بين اقتباسات بعضها يعود لأهم شعراء فرنسا وأخرى كتبها مغنو الراب. راقت لي الفكرة، وشاركت وكلي ثقة في قدرتي على التمييز.

كانت ثقتي مبنيةً على حكم مسبق أن لغة الراب أدنى من لغة الشعر، وكم كنت مخطئة؛ فقد اختلطت عليَّ الأمور وفشلت في تخمين بعض الاقتباسات، وخلطت بين الشعر كما أعرفه وبين قصائد الراب. وكانت النتيجة أني اكتشفت عالمًا جديدًا من الكتابة الإبداعية يُعنَى أصحابها بالمحسِّنات البلاغية والثيمات الأساسية التي تهم الفرد والمجتمع.

ذكرتني هذه التجربة بالجدل الذي أثارته جائزة نوبل للآداب عندما مُنحت سنة 2016 للمغني الأمريكي بوب ديلان. وقد بررت الأكاديمية السويدية قرارها بأن ديلان «خلق تعابير شعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي».

أثار هذا القرار استياء بعض المثقفين والكتّاب، مثل الفيلسوف الفرنسي آلان فينكلكروت الذي انتقده بقوله: «ستنتهي موسيقى البوب والروك باحتلال ما تبقى من الثقافة». وأظهر الكاتب الأمريكي قاري شتينقارت سخطه بتعليق ساخر: «يبدو أن اللجنة لم تتمكن من إنهاء قراءة كتابٍ واحد». من ناحيتها، دافعت الأمينة العامة للأكاديمية سارا دانيوس عن الاختيار بالقول: «بوب ديلان يكتب شِعرًا للأذن». وحين خرج ديلان عن صمته لمواجهة هذا الغضب قال باستخفاف: «تختلف أغانينا عن الأدب، فهي كتبت من أجل الغناء وليس القراءة».

بلا شك، فإن فوز كاتب أغاني سيثير كل هذا الجدل ويلهب الأقلام. ولكن إذا أعدنا النظر في أعمال ديلان وقرأناها بدلًا من الاستماع إليها، سندرك مدى تأثره بالأدب. فقد كان شغوفًا بالقراءة، متذوقًا للشعر. لهذا يمكننا الوقوف على تأثير العديد من الشعراء في كتابته، مثل مواطنه والت ويتمان، وشعراء «جيل البيت» أهمهم صديقه آلان قينسبورق الذي كانت تربطهما علاقة تأثير متبادل، بالإضافة الى تأثير قوي لعرّاب الحركة جاك كرواك. كما نجد تأثيرًا كبيرًا لشعراء أوربا مثل وليام بليك ووليام باتلر ييتس وبودلير ورامبو وغيرهم. وقد أخذ أبطال شكسبير وتعابير كتابته الفريدة حيزًا مهمًا في كتاباته.

بغض النظر عن رأيي في أحقّيته بالجائزة، فقراءة أعمال بوب ديلان تؤكد أن أغانيه، بالإضافة إلى ديوانه اليتيم «رتيلاء» (Tarantula) وكتاب «فلسفة الأغنية الحديثة» (The Philosophy of Modern Song) تمثِّل نوعًا فريدًا من الكتابة، إذ يتميز ديلان بقدرته على تقديم رؤاها المتمردة الناقدة ونحت الكلمات والتلاعب بها، كما يستمتع بالاستعارات المربكة والعناوين الساحرة التي تروي قصصًا ساخرة متفحّصةً زمنها، والتي تتراوح أحيانًا بين العبث والسريالية والواقعية، مما يجعل معجبيه يرقصون وفقًا لرغباته، ولكن بعقولهم قبل أجسادهم.

ربما كان هذا التفصيل هو الذي دفع بعض الأكاديميين إلى تدريس أعمال ديلان في الجامعات، مثل دورة «بوب ديلان» التي أقامها البروفيسور ريتشارد ف. توماس لطلابه في جامعة هارفرد. وقد وصفها أحد الطلاب بأنها: «فرصة رائعة للتعرف إلى ديلان من خلال خبير عالمي في شعر فرجيل».

قد يرى البعض أن هذا تطفل من أهل المغنى على الأدب، لكن في المقابل، نجد أمثلة كثيرة على كتّاب كتبوا قصائد غنائية دون أن يثير ذلك جدلاً أو ازدراءً. ونبقى في دائرة كتاب نوبل، فقد كتب باتريك موديانو، الحائز على الجائزة سنة 2014، أغاني أشهر مطربات الستينيات مثل فرانسواز هاردي. وكذلك فعل النوبلي لسنة 2017، كازو ايشيقورو، الذي كتب بعض أغاني مطربة الجاز ستيسي كِنت في مشروع عرف باسم «الصيف الذي قطعنا فيه أوربا تحت المطر» (The Summer We Crossed Europe in the Rain). وفعلها أيضًا جون بول سارتر والشاعر جاك بريفير وغيرهم.

تحمل كتابة ديلان بصمة العصر الذي ظهرت فيه، التي تفرض على الفنان البحث عن أساليب مختلفة للتعبير عن هموم الفرد والجماعة، وذلك من خلال مغازلة الأدب المحفز الدائم للشعوب. دفعني هذا إلى التفكير في تجربة إبداعية حديثة نعيشها حاليًا وتثير بدورها نقاشًا حول الحد الفاصل بين الكتابة الغنائية والكتابة الشعرية، وعلاقتهما بالمتلقي قارئًا ومستمعًا: تجربة تايلور سويفت.

تعد تايلور سويفت وفقًا لدائرة المعارف البريطانية واحدة من أكثر الفنانين تأثيرًا في عالم الموسيقا الحديثة. إذ نجحت في بناء ثروة مكنتها من الانضمام إلى نادي المليارديرات بفضل الموسيقا وحدها. ويعزى جزء كبير من نجاحها إلى موهبتها في كتابة الأغاني التي تخاطب مختلف الأذواق والتطلعات، مما خلق قاعدة جماهيرية مميزة تعرف عالميًا بـ«السويفتيز».

تظهر أصالة هذه الموهبة في شغف سويفت بالكتابة منذ صغرها، حيث فازت بجائزة عن قصيدة كتبتها في سن المراهقة، وألَّفت رواية تحتفظ بها في أدراج مكتبها، مفضلةً التركيز على الشعر الذي تستطيع من خلاله تطويع اللغة لتناسب أفكارها ومشاعرها.

تستلهم سويفت إبداعها من تراث الأدب الكلاسيكي، بدءًا بشكسبير وصولًا إلى سكوت فيتزجيرالد، ومرورًا بالشعراء الرومانسيين الذين أشادت بهم في أغنية «البحيرات» (The Lakes) حين كتبت وغنت: «خذني إلى البحيرة حيث يفضل الشعراء الموت»، في إحالة واضحة إلى «شعراء البحيرة» (The Lake Poets) الذين أثرَوا الشعر الرومانسي البريطاني بأعمالهم التي تحتفي بالطبيعة، وتستخدم لغة وصفية تعبر عن الذات وجمال الطبيعة والتفاعل بين المرء ومحيطه. وهذا ما يميز طراز الحكي والتعبير لدى سويفت.

تواصل سويفت تحسين أسلوبها الأدبي؛ إذ تقدم مع كل ألبوم جديد لغة واستعارات فريدة تحفز جمهورها على تفكيكها ومحاولة فهمها. كأنها مع كل إصدار تكتب رواية مختلفة عن سابقتها ومن ثَمَّ تستدعي قراءة جديدة. وقد بررت هذه الرغبة في التجديد المستمر في معرض تقديمها لألبومها (The Tortured Poets Department) قائلة: «كل شيء مباح في الحب والشعر».

وفي ألبومها الصادر بداية أكتوبر، (Life of a Showgirl)، دفعت هذا المسار إلى مداه. فاختلط على بعض المعجبين إيقاعُ عباراتها بوقع شكسبير، خاصة وغلاف الألبوم يحيل بوضوح إلى لوحة «أوفيليا» للفنان السير جون إيفريت ميليه، في استدعاء بصري يحمل رمزية الغرق والاستسلام التي ارتبطت بالشخصية الشكسبيرية. وقد اختارت الفنانة أن تستهل الألبوم بأغنية «مصير أوفيليا»، التي تلمِّح كلماتها إلى أن خطيبها أنقذها من المصير ذاته الذي واجهته «أوفيليا» في مسرحية «هاملت». وكأنها بذلك تعيد كتابة النهاية التراجيدية بمنحها نهاية سعيدة.

ومن الطريف أن معجبي سويفت ابتدعوا مسابقةً لتمييز اقتباسات الألبوم ومقولات شكسبيرية. مبالغةٌ بلا شك، لكنها مبالغة ممتعة تكشف كيف صار خطاب سويفت يلامس حساسيةً شاعريةً قادرة على تحريك القراءة والتأويل.

هذا التقارب دفع بعض الأكاديميين إلى تقديم دورات جامعية تبحث في أعمالها بعمق، مثل دورة جامعة «كوين ماري» التي تناولت تحليل أعمال سويفت بناءً على مبادئ النقد الأدبي. وفي جامعة «قنت» البلجيكية، خصصت الأستاذة قيلي ماكوسلاند مبحثًا للماجستير بعنوان «الأدب: نسخة سويفت» مستكشفةً الصلات بين أعمال سويفت والأدب الإنقليزي، ومقترحة أن النظر إلى الأعمال الأدبية من منظور جديد قد يكون مثمرًا، كما في قراءة شكسبير من خلال عدسة أعمال سويفت. وعلى الرغم من بعض الانتقادات، فقد أيَّد خبراء في أدب شكسبير، أمثال الأستاذ جوناثان بيت، هذا النوع من الدراسات، إذ لا يعد سويفت مجرد نجمة غنائية بارزة فقط، بل شاعرة بارعة أيضًا.

في الواقع، لا يوجد مبرر لعزل الشعر الغنائي عن حقل الأدب، فقد كان دائمًا جزءًا منه، كما نشهد في أغاني التروبادور. ويبقى السؤال: هل سنشهد يومًا تتويج شاعر غنائي بجائزة نوبل مرة أخرى؟

لن أتفاجأ إذا حصلت تايلور سويفت على الجائزة استنادًا إلى معايير ستجدها لجنة نوبل مبررة وينتقدها المثقفون والكتاب. وفي الانتظار سيستمر «السويفتيز» يرددون كلمات ملهمتهم التحفيزية التي كتبتها وغنتها في (Mirrorball): «لم أكن يومًا موهوبة بالفطرة، بل كل ما في الأمر أني أحاول وأحاول ثم أحاول».

أليس هذا ما نفعله جميعًا؟ نحاول!

ستة أسباب كي تفوز ويكيبيديا بنوبل

منذ أن أسَّس ألفريد نوبل جائزته في مطلع القرن العشرين، كان هدفه أن تُمنَح لمشاريع وأشخاص يسهمون في خدمة الإنسانية بطرق ملموسة، سواء عبر الأدب أو السعي نحو السلام أو الاكتشافات العلمية. ومع مرور العقود، أخذت الجائزة تنفتح على أجناس أدبية وفكرية مختلفة، وتُظهِر رغبةً متزايدةً في التجديد ومواكبة التحديات التي يعيشها العالم.

وإذا كان نوبل قد أراد شيئًا «يفيد البشرية جمعاء»، فإني أرى مشروع ويكيبيديا من أبرز التجسيدات المعاصرة لهذه الرغبة.

ويكمن جمال ويكيبيديا -مع بعض الثغرات التي لا نستطيع إنكارها- في كونها الوريثة الرقمية للموسوعات العظيمة التي سبقته، مثل الموسوعة التي اشترك في إعدادها كل من ديدرو ودالمبير في القرن الثامن عشر، والتي كانت بمثابة ثورة في نشر المعرفة وتحرير العقول من قيود الجهل. وتمامًا كما فعلت تلك الموسوعة في عصر التنوير، تواصل ويكيبيديا اليوم هذا المسعى على نطاق أوسع وأشمل، حيث تفتح جسرًا حرًّا متجدّدًا بين الإنسان والمعرفة، دون حواجز أو قيود، بعيدةً عن سلطة الاحتكار والرقابة.

التعاون الإنساني العابر للحدود

نقرأ في مشروع ويكيبيديا قصةً استثنائيةً للتطوع والتآزر الإنساني. إذ يجتمع ملايين المحررين والكتاب من شتى الثقافات والخلفيات، يشاركون كتاباتهم دون مقابل مادي، مدفوعين بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه الآخرين ورغبةً في ترك أثر دائم في عالم يصعب فيه على الكاتب نشر أعماله بسبب ما يواجهه من إكراهات ورفض. هذا التعاون المدهش، الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، يمثِّل تجسيدًا حقيقيًّا لمعنى السلام الثقافي، إذ تُبنَى المعرفة بطريقة جماعية تضع الصالح العام فوق أي مصالح فردية أو مجتمعية ضيقة، لتصبح بذلك منارةً مفتوحة.

دمقرطة المعرفة وكسر الاحتكار

كسرت ويكيبيديا احتكار المعرفة الذي كان حكرًا على النخب والمؤسسات الكبرى، وجعلت المعلومة في متناول الجميع. اليوم، وبضغطة زر، يمكنني البحث عن شيء جاد مثل التعرف على سلالة شيا في الصين، أو اكتشاف أمر بسيط وطريف مثل حشرة بروش الصغيرة، أو التعرف على طقوس صنع شاي يوبون في سعيي إلى التخفيف من استهلاك القهوة.

تذكرني هذه القدرة على الوصول الحر إلى المعرفة بثورة المطبعة التي وسعت حقّ التعلم لكل الناس، وجعلته متاحًا بشكلٍ متساوٍ، بعيدًا عن الاحتكارات الطبقية. تفتح ويكيبيديا أمامنا هذا العالم الواسع، حيث تصنع المعرفة الجماعية وتشاركها بكل أريحية، متجاوزةً مفاهيم النخبوية.

متحف لغوي وثقافي

تضم ويكيبيديا اليوم 357 إصدارًا لغويًا، منها 343 إصدارًا نشطًا و14 إصدارًا مغلقًا، تشمل مجموعةً واسعةً من اللغات العالمية مثل الإنقليزية والإسبانية والعربية، إلى جانب لغات محلية وأقليات كالمازندرانية والسواحيلية والكورسيكية. بعض مشاريع ويكيبيديا تتعامل مع اللهجات والمتغيرات اللغوية بطرق مختلفة. فمثلاً، تضم ويكيبيديا الإنقليزية كل التنويعات الحديثة مثل الأمريكية والبريطانية، بينما تشمل النسخة الإسبانية نسختي إسبانيا وأمريكا اللاتينية، والبرتغالية تجمع بين البرتغالية الأوربية والبرازيلية. لكن في لغات أخرى، تُفصَل النسخ تمامًا، كما هو الحال مع المجال الصربي-الكرواتي الذي ينقسم إلى أربعة نسخ: البوسنية والكرواتية والصربية ونسخة جامعة للصربي-الكرواتي.

أما في موضوع الكتابة والإملاء، فلغات مثل الصينية لديها نظام يشمل ستة أشكال (ثلاثة بالحروف المبسطة وثلاثة بالحروف التقليدية)، بينما البيلاروسية تملك نسختين منفصلتين حسب النظام الإملائي المستخدم. هكذا نرى أن ويكيبيديا تحاول جاهدةً تجسيد التنوع اللغوي في العالم بطريقتها الخاصة.

يدفعني هذا الثراء أحيانًا إلى التجول في ويكيبيديا فقط لأتأمل أبجديات اللغات التي أجهلها، متأملةً رسمها ومكتشفةً وجهة نظرها حول أمر ما.

موسوعة حيّة تستجيب للحاضر

تملك ويكيبيديا، عكس الموسوعات التقليدية التي تبقى ثابتةً وجامدةً، خاصية التحديث الفوري. نشعر أننا نعيش اللحظة نفسها مع تحرير صفحاتها وتحديثها. فكثيرًا ما أجد نفسي أتوجه بسرعة إلى صفحات معينة، متحمسةً لرؤية تحديث صفحة كاتب ما بعد وفاته، وغالبًا ما تخيب توقعاتي حين أجد أن التواريخ قد حُدّثت بالفعل. في أغلب الأحيان، تكون ويكيبيديا من أوائل المنصات التي تستجيب بسرعة للأحداث، سواء كانت وفاة شخصية بارزة، كارثة طبيعية مفاجئة، اكتشاف علمي جديد، أو تحولات سياسية كبرى.

يشعرني هذا أن الموسوعة حية، تنبض مع إيقاع العالم وتتغير معه في كل لحظة.

مواجهة التضليل وبناء السلام الثقافي

رغم هذا الانفتاح الذي يعد مصدر قوتها، لا يمكن إنكار وجود بعض المعلومات المضللة، وهو من تحديات الفضاء المفتوح الذي تؤمن به المنصة.

مع ذلك، تحتفظ ويكيبيديا بمصداقية معتبرة في عصر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي والاستقطاب الإعلامي، بفضل سياساتها التحريرية الصارمة التي تركّز على التحقّق والحياد. تقدم الموسوعة نموذجًا مضادًا يسمح بتوفير معرفة دقيقة، تسهم في تقليل النزاعات الفكرية وفتح آفاق التفاهم بين الثقافات المختلفة. من هذه الزاوية، يمكن عدّ ويكيبيديا مشروعًا فريدًا يسهم فعليًا في تعزيز السلم العالمي من خلال بناء جسر معرفي يُشجِّع على الحوار والتقارب بين الشعوب.

رافعة للتعليم والبحث العلمي

سواء كان الطالب في مدرسة نائية أو باحثًا في جامعة عريقة، يجد في ويكيبيديا مدخلاً مبدئيًّا للمعرفة. الجامعات التي قاومتها في بداياتها، اعترفت لاحقًا بقيمتها كأي أداة تعليمية موازية. فهي مكتبة مفتوحة في متناول الجميع، تعكس حقبةً جديدةً من التعلم الذاتي والبحث الحر، ولكن -إخلاءً لمسؤوليتي- تجنَّب النقل منها لو فكرت في كتابة بحث أكاديمي، فهي مجرّد مدخل ينبهك لمسارات أخرى هي الأجدر بالتمسك بها. وغالبًا ما تساعدني هوامش صفحاتها في اكتشاف عوالم ثقافية أخرى.

بفضل هذه الأسباب الستة، أرى أن ويكيبيديا تتجاوز فكرة كونها موقعًا إلكترونيًّا، فهي مشروع إنساني يجسد في النهاية حلم واضع الجائزة ألفريد نوبل في تقدير المبادرات التي تخدم البشرية كلها؛ فهي تؤكد أن السلم يبدأ من الحق في المعرفة. ومنحها جائزة نوبل سيكون بمثابة اعتراف عالمي بأن الثقافة المشتركة والمعرفة المفتوحة هما السبيلان نحو مستقبل أكثر عدلًا وتفاهمًا.

فما المانع إذن أن تسبق ويكيبيديا الذكاء الاصطناعي للفوز بهذه الجائزة التي لم تعد في الحقيقة تحتفظ بالصيت ذاته الذي حظيت به فيما مضى.

أن نُحب حتى التمزّق،

أن نُحب، حتى لو كان حبًا مفرطًا، حتى لو كان خاطئًا،

أن نحاول، دون قوّةٍ أو درع،

أن نبلغ النجم الذي لا يُطال.

من أغنية «السعي» (La Quête)، التي كتب كلماتها جاك بريل عام 1968، مقتبسة من النسخة الفرنسية لمسرحية (L’Homme de la Mancha)، المأخوذة عن رواية«دون كيخوته» لسرفانتس. في هذه الأغنية، يستعير بريل صورة الفارس الحالم الذي يحارب طواحين الهواء ليجعل منها استعارةً للإنسان نفسه، كائن هشّ، لكنه يصرّ على مواجهة المستحيل باسم الحب والحلم والكرامة. فأن «تحب حتى التمزّق» هو في نظره جوهر البطولة الإنسانية، أن تُعطي حتى وأنت تدرك أن النهاية ستكون جرحًا، وأن تُغامر دون قوة ولا درع سوى الإيمان.

إيمان العزوزي

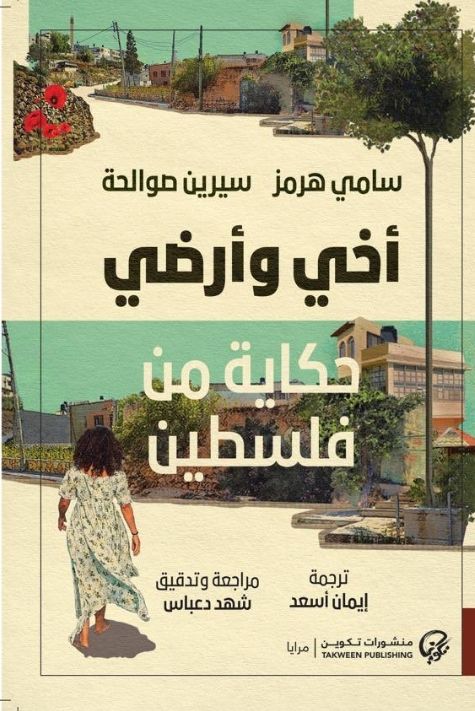

أخي وأرضي، حكاية من فلسطين

يأتي كتاب «أخي وأرضي، حكاية من فلسطين» لسيرين صوالحة وسامي هرمز بوصفه شهادةً عائليّةً وحكايةً جماعيةً في آن، تسرد رحلة الذاكرة الفلسطينية منذ النّكبة مرورًا بالانتفاضة الأولى وحتى زمننا الراهن. يؤرخ الكتاب لعائلة صوالحة وسيرة ابنها إياد، المقاوم الذي واجه الاحتلال حتى استشهاده، ولكنه أيضًا يوثق أرشيفًا عاطفيًّا للحياة اليومية الفلسطينية، مواسم الزيتون، وحصاد الزعتر، وأصوات القرى، وقلق العائلات تحت الحصار والاعتقال.

تقوم قوة النص على ثنائية السرد الذي يجمع بين صوت سيرين بذكرياتها الشخصية التي تحمل حميمية البيت والطفولة، وصوت هرمز الباحث الذي يضع هذه الذكريات ضمن سياقها السياسي والتاريخي. ومن خلال هذا التناوب يتشكل نص صاخب، مليء بالانقطاعات والمفاجآت، يعكس بصدق طبيعة الحياة الفلسطينية التي وصفها إدوارد سعيد في مختلف كتاباته بأنها حياة ممزقة وغير متصلة، وكل إقامة يسعى إليها الفلسطيني هي منفى.

اللافت في النسخة العربية الصادرة عن دار تكوين، أن الكاتبة والمترجمة إيمان أسعد ابتكرت أسلوبًا جديدًا في الترجمة يتماهى مع موضوع الحكاية؛ فقد اختارت أن تُترجم فصول سيرين باللهجة الفلسطينية المحكية، بما يمنح النص طابعًا شفهيًّا، وكأن القارئ يستمع مباشرة إلى صوت الراويَة وهي تسرد، بينما اختارت الفصحى لفصول هرمز، يعد هذا الاختيار تجريبًا لغويًّا سبق وقرأت ما يشبهه في رواية كلير حجاج «برتقال إسماعيل» الصادرة عن دار أثر، ولكنه هنا يأتي بوصفه مقاومةً رمزيةً، إذ يمنح النص صوتًا حيًا قريبًا من وجدان القراء، صوت الأم وهي تروي، والأخت وهي تبكي، والقرية وهي تتواتر ذاكرتها الشعبية. بهذا صار النص يكتب نفسه بلغتين متداخلتين: لغة البحث والتحليل، ولغة الذاكرة الشفوية التي ترفض الاندثار.

إن«"أخي وأرضي، حكاية من فلسطين» نص يضعنا أمام جوهر المقاومة الفلسطينية، التمسك بالحياة، بالتفاصيل الصغيرة التي تصمد أمام محاولات المحو، وبالذاكرة التي تُستعاد لتصبح سندًا في وجه الاحتلال. هو كتاب عن البيت الذي يُهدم ليُعاد بناؤه مرارًا، وعن العودة التي لا تنتهي في مواجهة الخيبات المستمرة، وعن البطولة التي لا تنفصل عن الحزن، وعن الشتات والغربة. هو نص إنساني وسياسي معًا، يحاور القارئ ويتركه أمام سؤالين: ما الوطن؟ وما العودة؟

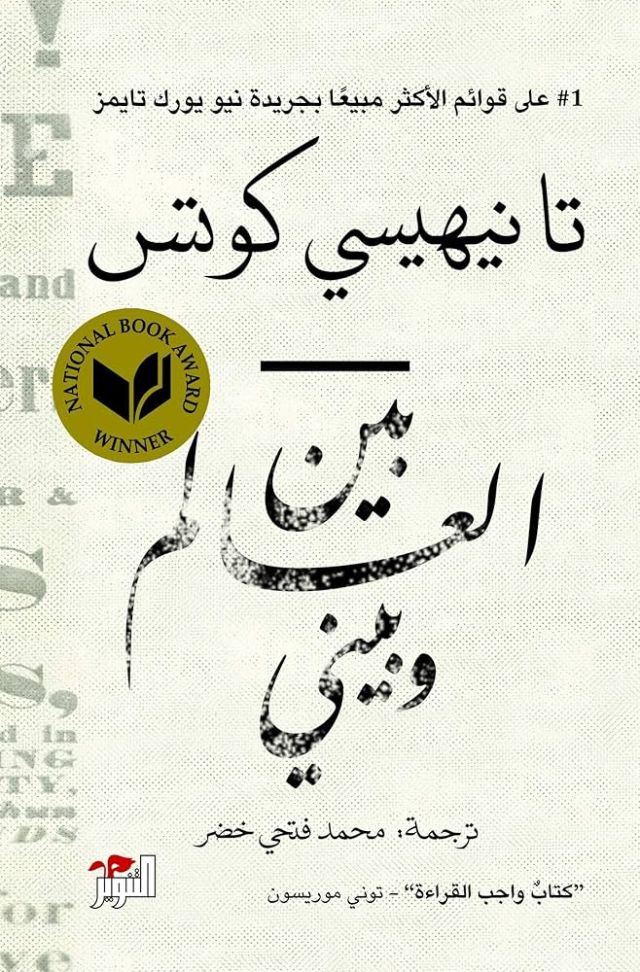

بين العالم وبيني

تأليف: تانيهيسي كوتس / ترجمة: محمد فتحي خضر / الناشر: دار التنوير/ عدد الصفحات: 160

صدر كتاب «بيني وبين العالم» (Between the World and Me) عام 2015، ليصبح واحدًا من أبرز أعمال الأدب الأمريكي المعاصر. كُتب على شكل رسالة طويلة يوجهها كوتس إلى ابنه المراهق. يعد النص رؤية سياسيّةً، وشهادة شخصية مؤثرة عمّا يعنيه أن يكبر الإنسان ويعيش في جسدٍ أسود في الولايات المتحدة.

يعتمد كوتس أسلوبًا حميميًا وصارمًا في آن، يروي تفاصيل طفولته في بالتيمور المليئة بالخوف، ثم وعيه بهويته السوداء في جامعة هاوارد، وخاصةً الصدمة الناتجة عن مقتل صديقه برنس جونز برصاص شرطي. ومن خلال هذه التجارب، يكشف عن حقيقة موجعة، وهي أن العنصرية الممنهجة ليست حادثًا عرضيًا أو مجرد سلوكيات فردية، بل هي ركن أساسي في البنية الأمريكية. فالتهديد الدائم الذي يلاحق الأجساد السوداء ليس سوى انعكاس لأمة بُنيت قوتها على استغلال هذه الأجساد ومحوها.

يميز هذا الكتاب رفضه للأوهام، كوتس لا يمنح عزاءً سهلًا، بل يهدم أسطورة «الحلم الأمريكي» الذي يعدّه مجرد قناع يخفي العنف التاريخي. وبعيدًا عن أي خطاب اندماج أو وعود زائفة، يورّث ابنه رؤيةً صلبةً، عليه أن يرى العالم كما هو، بلا تجميل، ليتمكن من النجاة.

تكمن قوة الكتاب كذلك في لغته، فالنثر عند كوتس، المتأثر بالشعر والموسيقى الأفرو-أمريكية، يجمع بين الشحنة العاطفية والدقة التحليلية. إنه نص يعبر عن الغضب والألم، لكنه أيضًا بحث عن المعنى والكرامة، لذلك يتجاوز «بيني وبين العالم» حدود المقال السياسي، ليصبح تأملاً وجوديًا، ومحاولةً للتوفيق بين الحب الأبوي وقسوة الواقع.

وعند مقارنته بجيمس بالدوين، الذي يُقارن به كثيرًا، نجد أن «بيني وبين العالم» يستعيد رسالة بالدوين إلى ابن أخيه في (The Fire Next Time)، بالصراحة نفسها في مواجهة الاضطهاد، ولكن مع إيمان أقل بإمكانية خلاص أمريكا. كما تتردد في نصه أصداء فكر فرانز فانون، خاصة في توصيفه لسلب الجسد الأسود وفرض القناع الأبيض، وثِقل التاريخ الاستعماري والعرقي. بهذا، يتموضع كوتس في سلسلة من الكتّاب الذين يرفضون النسيان ويؤكدون أن الكرامة تبدأ أولًا من مواجهة الحقيقة.

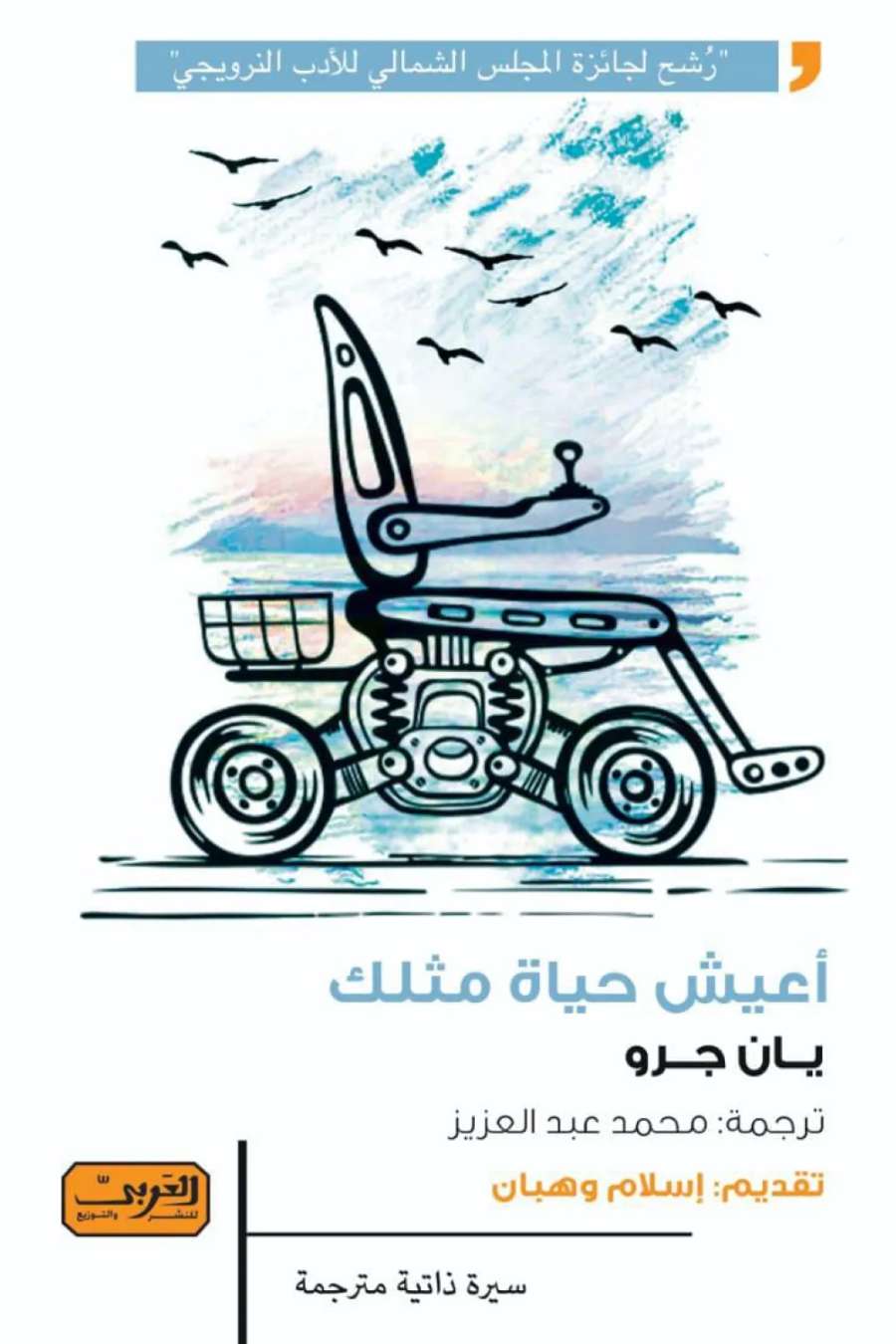

أعيش حياة مثلك

تأليف: يان قرو / ترجمة: محمد عبدالعزيز / الناشر: العربي / عدد الصفحات: 264

«أنا لا أتحدث عن البقاء على قيد الحياة. لا أتحدث عن أن أصبح إنسانًا، بل عن كيف أدركت أنني كنت إنسانًا منذ الأزل. أكتب عن كل ما تمنيته، وكيف حصلت عليه. أكتب عن تكلفته، وكيف استطعت تحمله.»

في هذا الكتاب، يقدم يان قرو سردًا ذاتيًّا عن تحديات العيش مع الإعاقة بصيغة تقارب الخطاب الفلسفي الوجودي، لكنه يظل منفتحًا على البعد السياسي والاجتماعي. هي مذكرات تفيض صدقًا وألمًا وحكمة، تتحدّث عن قدرة الإنسان أن يكبر في جسم لا يختاره، ويواجه في داخله صراعًا دائمًا بين الذات التي يريد أن تكون وبين الجسد الذي هو سجينه.

قصة المؤلف، الباحث الأكاديمي البارع، تبدو كأنها مختطفة من قلب حياة مزجت بين الوعي العلمي والتأمل الإنساني. منذ طفولته، شُخِّص بإعاقة نادرة، ضمور عضلي شوكي، وقد توقع الأطباء أن تكون هذه الإعاقة هادمةً لمساراته، لكن المؤلف لم يستسلم لتلك التوقعات. بل على العكس، حاول قراءة إعاقته طبيًا وبحثيًا، وفهمها، والعيش معها، ومواجهة المفاهيم المجتمعية المحيطة بها.

في سردِه، يتخذ المؤلف دور الراصد والموضوع في آنٍ، فهو من جهة يُخضع جسده لتمحيص لاهوتي طبي، ومن جهة أخرى يرفض أن يُختزل إلى حالة مرضية بحتة. هذا التوازن الدقيق بين الحيادية العلمية والحرية التأملية هو ما يجعل الكتاب ذا بعد مزدوج، شخصي عميق، ومُحفّز للنقاش العام حول السياسات الصحية، ومفهوم «الرعاية»، وإشكاليات التمثيل الاجتماعي لذوي الإعاقات.

اللافت في هذا النص هو أن البداية تكاد تكون انهزاميّة، تشخيصات مبكرة تنبأت بعمر قصير، وتوقعات بتفاقم دائم للحالة، ولكن مع بلوغه الثلاثين، تبيّن أن التشخيص ربما كان خاطئًا أو متسرّعًا، وأن الحالة لم تتدهور كما خُيِّل له. أتاح هذا التراجع في التوقعات المرضية للمؤلف العيش مع حدود جسده، وطرح السؤال: «إلى أي حد تتحكّم الجينات في مصائرنا؟ و«كيف أن القدر يفتح أمامنا مسارات لم نطلبها، لكنه يُلزمنا أن نُتكيف معها؟»

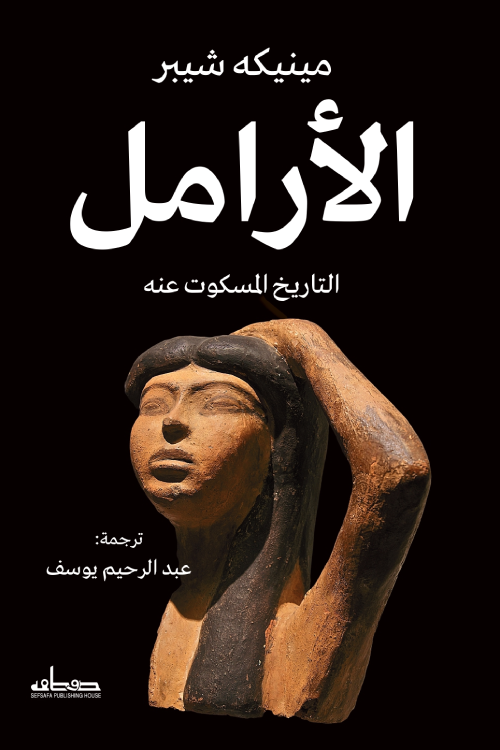

الأرامل: التاريخ المسكوت عنه

تأليف: مينيكه شيبر / ترجمة: عبدالرحيم يوسف / الناشر: دار صفصافة / عدد الصفحات: 228

«حياة الأرملة لا تتوقف بعد زوجها»

تواصل الكاتبة الهولندية مينيكه شيبر أبحاثها حول أوضاع النساء في مختلف الثقافات والشعوب، وفي هذا الكتاب اهتمت بتجربة الأرامل، مستندةً إلى تجربتها الشخصية بعد وفاة زوجها في أبريل 2020، في خضم جائحة كورونا. تقول شيبر: «وبدأ للتو وقت طويل من العزل، واجه عملي المكثف على هذا الكتاب فترة حدادي بتاريخ عالمي اتخذ فيه الترمل أبعادًا أكبر بكثير من مجرد خسارة شخصية.»

تتبع شيبر رحلة الأرملة عبر التاريخ، وتكشف طقوس الحداد والعادات والقيود المفروضة عليها في مختلف الثقافات، وتحلل مظاهر الظلم الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة في ظل تلك القيود كما تذكر في سردها نماذج لنساء عدة استطعن كسر ذلك الظلم وتجاوزه.

من اللافت أن الكاتبة بدأت تلمس هذا التشابه العميق في حياة الأرامل عبر مختلف الثقافات والعصور من خلال تحليلها للأمثال الشعبية المرتبطة بالترمل، وهو اهتمام يعود إلى فترة عملها في تدريس الأدب الفرنسي بجامعة الكونغو الحرة. ورغم أن كتابها يصنف ضمن الأعمال البحثية، فقد صاغته بأسلوب أدبي يحمل طابعًا إنسانيًا وتعبيريًا.

تُحصي شيبر الأعداد الهائلة للأرامل حول العالم، وتعبر عن أسفها العميق لما تعانيه غالبيتهن من حرمان لأبسط حقوق الحياة. ويتميز نهجها البحثي بالحياد، إذ لا تنحاز للنسوية، بل تسعى من خلال تحليلها إلى فهم القضايا بعمق، دون تبنّي موقف دفاعي أو هجومي تجاهها أو تجاه الذكورية، التي تراها، شأنها شأن النسوية، ضرورةً للتوازن والتعايش بين الجنسين.

وما يشد انتباهنا وصفها لحال الأرامل في الغرب، حيث تُجسّد في الأعمال الفنية بوصفها امرأةً تائهةً، حزينةً، فاقدةً للأمل، غارقةً في الشعور بالذنب والأسى على فقدان زوجها، وتؤمن بأن مصيرها تعيس وحظها عاثر.

ويُعزى نجاح شيبر إلى إخلاصها في البحث في أثناء الكتابة، وهو ما جعل صدى أعمالها يصل إلى مختلف الثقافات والمجتمعات. وقد أعربت عن دهشتها حين تلقت طردًا من قارئ سعودي يحتوي على مجموعة كتب تعنى بالأمثال العربية، وهي هدية أثرت وساهمت في بحثها ورؤيتها حول تجربة الأرامل.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.