الجاهية: بين التقاليد والقانون

كيف تسهم الأعراف القبلية في حسم النزاعات

أجمل ما تقدّمه هذه النشرة للقراء أنها تدعوهم إلى تأمل مشاهد مألوفة مرّت بحياتهم عشرات المرات، لكنها في الحقيقة تحمل رموزًا أبعد من ظاهرها.

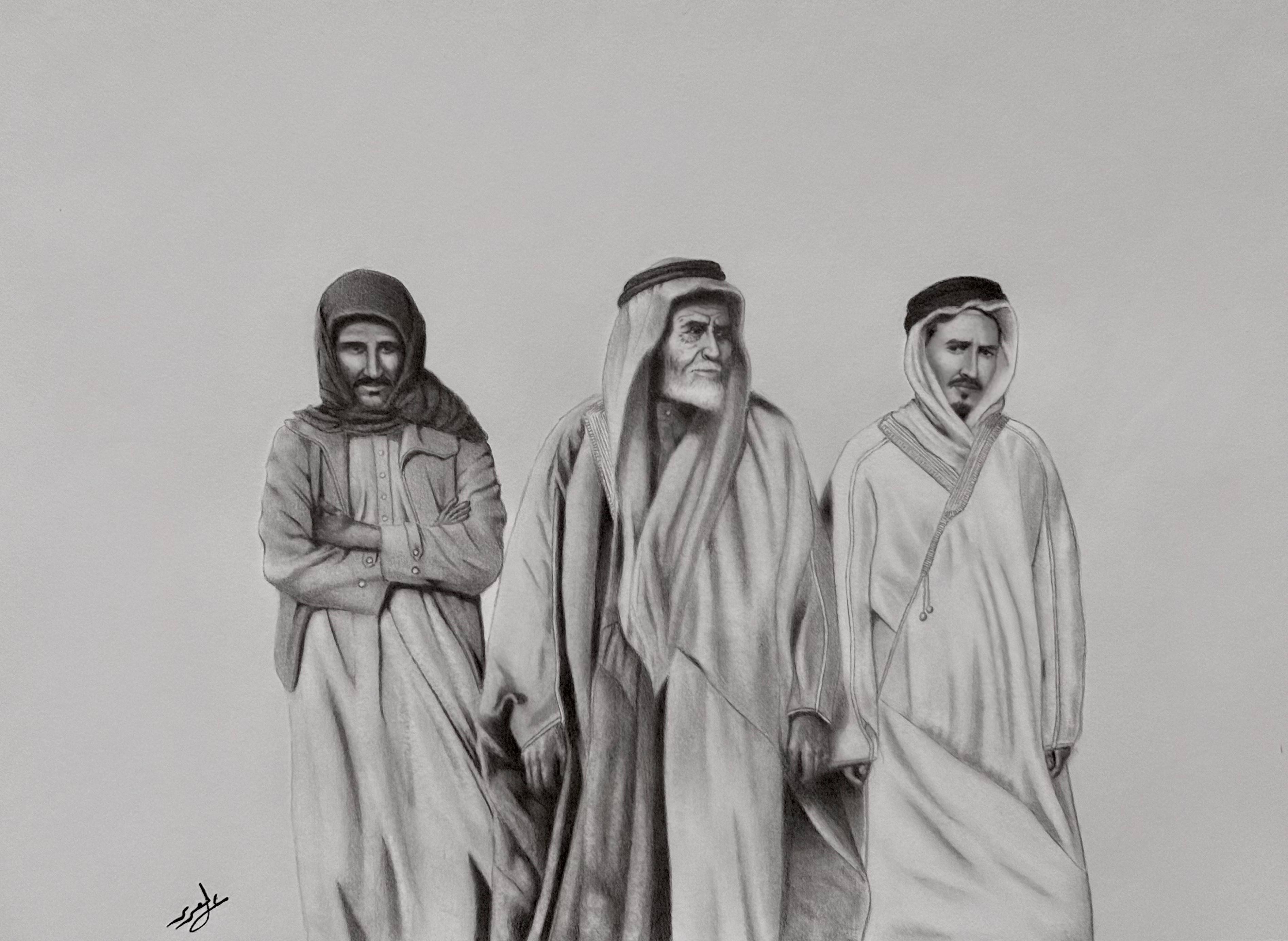

ومن هذه الممارسات «الجاهية»: أن تقوم جماعة من الرجال –غالبًا من الوجهاء أو الأقارب أو الأصدقاء– بالتوجّه مجتمعين إلى شخص بعينه في شأنٍ عام، إمّا لطلب عفو، أو للإصلاح بين متخاصمين، أو للوساطة في نزاع.

الجاهية ليست مجرد طقس شكلي، بل هي فعل رمزيّ يسوق به الرجل شيئًا من جاهه واعتباره الشخصي رهْنًا لسلامة الجماعة. وتسعى هذه المقالة إلى تقديم صورة عن هذه العادة وفهمها.

نوّاف الحربي

الجاهية: بين التقاليد والقانون

قبل نحو عام تقريبًا جاءني اتصال من والدي، وكالعادة، كان هذا الاتصال عبارة عن أمرٍ مباشر لا مجال فيه للتراجع: «بُني أنا خارج المدينة وستكون هناك جاهيّة من المفترض أن أكون أحد أفرادها، ستذهب أنت بدلًا عني». فقط هذه الكلمات، مع بعض التفاصيل حول اللقاء والأشخاص.

انتظرتُ قبل المكان بشارعين لندخل سوية، وذهبت معهم كحاضرٍ (والكاف هنا للتشبيه فعلًا) بشخصي لا لساني، لأني في النهاية مجرد ممثل لأبي الذي بدوره يمثل دائرة اجتماعية معينة. اكتفيت بالمشاهدة؛ حضور مَهيب، وتقاليد أقرب للشعائر، والكلام كان محسوبًا؛ تعريفًا بالحضور، ثم كلمات لرؤوس الوجهاء الحاضرين، ومجموعة كثيفة من الآيات والأحاديث والقصائد، والمديح المتبادل، ثم الطلب النهائي. وكأنني في طقس داخل أحد كتب مرسيا إلياد.

هذه التجربة الشخصية لم تكن مجرّد موقف عابر، بل نافذة على عالم كامل من الرموز الاجتماعية التي لا تزال تحتفظ بقوتها في المجتمع السعودي. الجاهة، أو ما يُسمَّى بـ«الجاهية»، ليست فقط وسيلة لحل نزاع أو إتمام صلح، بل هي مشهد كامل يختلط فيه ما هو اجتماعي بما هو قانوني، وأيضًا ما هو ديني وثقافي، ويتقاطع فيه المجال الخاص للمتحاكمين أو المتخاصمين مع المجال العام للمجتمع، حتى تبدو وكأنها «دراما اجتماعية» بكل عناصرها.

وهنا نستطيع أن نفهم لماذا بدت لي تلك اللحظة وكأني داخل طقس ديني أو شعيرة كبرى؛ لأن الجاهة في حقيقتها تحمل الكثير من عناصر الطقس، من الكلمات المسجوعة «في بعض الأحيان» إلى ترتيب المقاعد إلى المديح المتبادل. وكلها تؤكد أن ما يحدث ليس مجرد اجتماع عابر، بل إعادة إنتاج لرمزية الجماعة.

في الجذور التاريخية، تعود هذه الممارسة إلى زمن ما قبل الإسلام، حيث لم يكُن هناك نظام قضائي مركزي. فكان العرف القبلي هو المرجع الأعلى، ومن خلاله نشأت مفاهيم مثل الدخالة والكفالة ونقالة العرقاة¹ ومناقع الدموم² والمقلدات³ وشعث الدم⁴ والعطوة⁵ ... إلخ. ومع الإسلام، لم تختفِ هذه الأعراف بل تداخلت مع الشرع، فظهرت صور من الكفالة والغرم والعفو، لتؤكد أن الجاهة لم تكُن بعيدة عن المنظومة الدينية.

ومع قيام الدولة الحديثة في السعودية، تغير موقع الجاهة، إذ لم يعُد موقعها ضمن التراتبية الاجتماعية البديلة عن النظام الشرعي بل مكملة له، خاصة في قضايا العفو والصلح في النزاعات. وهنا يظهر ما يسميه فوكو بـ«الانقطاع»؛ أي انتقال السلطة من العرف إلى القانون. لكن هذا الانقطاع لم يكن قطيعة، إذ بقيت الجاهة إطارًا حيويًّا يُستدعى حين يقف القانون عن حدٍّ ما، ويطلق العنان للأفراد المسؤولين عن ترميم النسيج الاجتماعي.

من زاوية علم الاجتماع، يمكن قراءة الجاهة في ضوء ما كتبه إميل دوركهايم عن «التضامن الميكانيكي»، حيث يتوحّد الناس حول منظومة قيمية واحدة. الجاهة هي استدعاء لهذا التضامن؛ حضور الوجهاء يذكّر الخصوم أن القضية ليست شأنًا فرديًّا، بل هي شأن يمس الجماعة. ومع ذلك، يظل للفرد في المجتمع السعودي المعاصر حقه الكامل؛ فإذا رفض الصلح فلا يُعزَل ولا يُنبَذ، بل يُعد موقفه ممارسة لحقٍّ قانوني وشرعي. لكن إن قَبِل، فإنه يعلو رمزيًّا، وتزداد مكانته، لأنه برهن على تسامحه وقدرته على الحفاظ على قوة المشهد الاجتماعي الذي يرمز لتبني القيم وامتزاجها داخل بنى المجتمع. بهذا المعنى، القبول يضيف والرفض لا ينتقص.

لكن الأهم، أن الجاهة ليست مجرد وساطة، بل هي تجسيد للتداخل بين المجال العام والخاص. فالخصومة تبدأ في دائرة ضيقة، ثم يدخل الوجهاء ومعهم المجتمع، فيتسع الحيّز، ويصبح العام حاضرًا في الخاص. هذا التداخل يعكس ما تحدّث عنه هابرماس في نظريته عن المجال التداولي، حيث يُعاد تشكيل القضايا الفردية ضمن نقاش عام له قوانينه العقلانية، ومن ثَمَّ يتضح هنا الربط بين الفرد والجماعة والدولة في لحظة واحدة.

ويزداد المشهد قوة حين نلاحظ أن الجاهة ليست مقصورة على الوجهاء التقليديين فحسب، بل شارك فيها عبر التاريخ الحديث كبار الشخصيات في الدولة من الشخصيات السياسية والاجتماعية. هذه المشاركة لم تكن رمزية فقط، بل كانت إعادة تشريع اجتماعي لهذا المفهوم داخل إطار الدولة. كأن السلطة السياسية نفسها اعترفت بسلطة العرف، وأعادت دمجه في النظام الاجتماعي الجديد. وهذا ما يجعلنا نستحضر فوكو مرة أخرى ومعه بيير بورديو: السلطة ليست فقط ما يمارَس عبر القوانين والمؤسسات، بل هي أيضًا ما يتوزع في الطقوس والرموز والممارسات الاجتماعية.

وفي تفاصيل الجاهة تبرز عناصر أنثروبولوجية غنية: البلاغة المسجوعة، تلاوة الآيات والأحاديث، إلقاء القصائد، تبادل المديح، كلها ليست مجرد كلمات، بل طقوس تؤكد على قدسية الجماعة وعلى مكانة العفو والصلح. هنا يمكن استدعاء فيكتور تيرنر وحديثه عن «الدراما الاجتماعية»، حيث الأزمات والنزاعات تتحول إلى مسرح يُعرَض فيه الصراع ثم تُقدَّم الحلول في شكل طقسي يعيد إنتاج النظام الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن الممارسة لم تسلم من التحولات الحديثة. فقد دخلها أحيانًا ما يمكن وصفه بالتشويه أو «المتاجرة بالدم»، حيث تتحول إلى مجال للتربح. وهذا يعكس ما يسميه علماء الاجتماع بالتحول من القيمة إلى المصلحة. لكن رغم هذه الانحرافات، تبقى الجاهة مؤسسة اجتماعية تحافظ على دورها الرئيس: إعادة دمج الأفراد في الجماعة، والتذكير بالقيم الكبرى التي لا يقوم المجتمع بدونها.

في النهاية، يمكن القول إن الجاهة ليست بقايا ماضٍ تجاوزه الزمن، بل هي ممارسة حية تكشف عن قدرة المجتمع السعودي على الجمع بين التقليد والحداثة، وبين الشرع والعرف، وبين القانون والرمز. هي لحظة يلتقي فيها شيخ القبيلة مع الأمير، والشاعر مع صاحب المال، والفرد العادي مع الجماعة كلها. ولعل هذا ما يجعل حضورها مؤثرًا إلى اليوم: لأنها تعيد تشكيل المجال العام، وتمنح للفرد معنى يتجاوز ذاته، وتؤكد أن الإنسان لا يعيش بالقانون وحده، بل يحتاج أيضًا إلى الطقوس والرموز والاعتراف الجماعي.

نقّالة العرقاة: في العرف القبلي هم الوجهاء المكلَّفون بنقل ما يُتفق عليه بين القبائل بعد وقوع جناية وتنفيذه، من ديات أو غرامات، ليضمنوا الالتزام بالصلح وحفظ العهود، وغالبًا يكون عددهم أربعة.

شعث الدم: في حالة القتل داخل أبناء القبيلة خلال ثلاثة أيام وثلث اليوم، يحق لأهل المقتول الثأر له بقتل القاتل، وإن لم يجدوه يُقتل أيٌّ من أقاربه ممن يجمعه معهم الجد الخامس، أو تُعقر إبلهم وخيلهم.

مناقع الدموم: القضاة المختصون في قضايا الدم والإصابات البدنية والجروح.

المقلدات: هم القضاة المختصون في قضايا الخيل والنساء.

العطوة: نوع من الهدنة يسعى خلالها الوجهاء لتسوية الأمور بين الطرفين في الثلاثة أيام الأولى التي تسمى فورة الدم.

في هذا التسجيل من شريط للدكتور سعد الصويان نستمع إلى لقاء مع الشاعر فهد بن فردوس العجمي.

يلقي الشاعر في اللقاء قصيدة على وزن المروبع، وهو من الأوزان القديمة. يتألف البيت فيه من ثلاثة أشطر على قافية واحدة، ويأتي الشطر الرابع على قافية مختلفة. ويشبه هذا النمط أشكالًا من الشعر المتداول في العراق والشام واليمن.

نواف الحربي

فريق فلان يقول: انتبه تشوف فلمنا الجاي في مكان عام، لأنَّ احتمال تفقد صوابك!

شُوفوا «فنان الزير برعي» في فلان.

محمد السعدون

في هذه الأيام زانت الأجواء، وكثرت الكشتات والمخيّمات، وازدحمت أسواق الخيام بالسيارات لشراء خيام الكشتة وتحميلها.

ومن أشهر هذه الأسواق سوق الخيام في حفر الباطن.

نواف الحربي

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.