هل تحولت الحكومة من منظم للسوق إلى منافس؟

حين تُغلَق البيانات وتبني الحكومة منصاتها…يخسر الاقتصاد

هل تحولت الحكومة من منظم للسوق إلى منافس؟

في كتب الاقتصاد الكلاسيكي، يُقال إن على الدولة أن تبني النظام… لا أن تدير المتجر. لكن في التجربة الرقمية السعودية، بدأنا نرى شيئًا آخر: جهات حكومية لم تكتفِ بالتشريع والتوجيه، بل أصبحت تطوّر خدماتها الرقمية وتبرمجها وتشغّلها كما لو كانت شركات تقنية. وأحيانًا عبر شركاتها التابعة التي تحصل على البيانات بشكل حصري.

لم تعرف السعودية مستوى انسجام مع التقنية كما عرفته في السنوات الأخيرة؛ «أبشر» غيَّر مفهوم العلاقة بين المواطن والخدمة، و«توكلنا» لم يعد مجرد تطبيق، بل أصبح جزءًا من البنية التحتية الوطنية. ووفق تقرير هيئة الحكومة الرقمية لعام 2024، بلغ عدد التطبيقات والمنصات الحكومية أكثر من 2,600 تطبيق ومنصة، ووصل مؤشر «نضج التحول الرقمي» إلى 81%، وهو إنجاز لم يكن ليحدث لولا إرادة سياسية واضحة، وموارد سخية، ومناخ تنظيمي فريد.

لكن الإنجاز لا يُقاس بعدد التطبيقات فقط، بل بكفاءة تشغيلها، وجدوى استمرارها، وقدرة السوق على التفاعل معها. وهنا تبرز المعضلة: هل الأفضل أن تُنجِز الجهات الحكومية كل شيء بنفسها؟ أو عبر شركاتها التابعة؟ أم أن تمارس دورها الحقيقي: تتيح البيانات بعدالة، وتُحفّز السوق، وتراقب الأداء؟

من هذا السؤال تبدأ رحلتنا.

خسائر تتكرّر

في لحظة أثناء التحول الرقمي، بدأت بعض الجهات التنظيمية والتنفيذية تنشئ منصاتها بنفسها وتتولى تشغيلها، خارج دورها الأساسي. فإعلان هيئة الحكومة الرقمية عن عمليات دمج وإغلاق 267 منصة لتوحيد الخدمات، يوضح أن المشكلة أعمق من مجرد تعدّد المشاريع الرقمية؛ فهي نتيجة لنهج تشغيل داخلي يفتقر إلى التنسيق ويقود في النهاية إلى قرارات تصحيحية مكلفة. وهنا يتضح أن جوهر المشكلة ليس تقنيًّا فقط، بل اقتصادي في جوهره؛ فلا ينبغي على المُشرِّع أن يُنفِّذ، ولا أن يتحول المُقيِّم إلى طرف في التنفيذ.

ولا اعتراض على أن تتولّى الجهات السيادية أو الأمنية، بل حتى بعض الجهات الخدمية الكبرى، دور التشغيل المباشر. فهذا جزء من مهامها، وضروري لضمان الكفاءة والأمان.

لكن حين تبدأ جهات تنظيمية بحتة أو إدارات محلية بإنشاء مشاريع تقنية وتشغيلها، دون شريك أو منافس، تظهر الخسائر سريعًا: ميزانيات تُستنزَف، وفرص سوقية تضيع، ومنتجات رقمية تذبل وتختفي قبل أن تحقّق أثرًا مستدامًا. ويزداد الأثر سلبية عندما تُمنَح البيانات حصريًّا لشركات تابعة، فيُغلَق الباب أمام السوق الأوسع، ويفقد الاقتصاد فرصًا للابتكار والنمو.

ودعني أستعرض لك هنا مثالين.

📍 الجهة: البريد السعودي

📦 المشروع: «إي مول»

التحدي: في لحظة تحوّل رقمي حماسي، قرَّر البريد السعودي دخول سوق التجارة الإلكترونية بنفسه، مُطلِقًا منصة «إي مول»، وكان منافسًا محليًّا مباشرًا لـ«سوق.كوم» آنذاك. استُثمرَت ملايين الريالات في بناء المنصة وتشغيلها، على أمل الاستفادة من الأصول القائمة لدى البريد: شبكة واسعة، أسطول توصيل، وبنية تحتية لوجستية جاهزة.

النتيجة: لم تصمد المنصة طويلًا في وجه منافسة شرسة، وواجهت تحديات في تجربة المستخدم والتسعير والتكامل مع السوق المفتوح. ليس لأنها لم تُبذَل فيها الجهود، بل لأنها دُشّنت من جهة ليست وظيفتها الأساسية الإنتاج، بل التمكين.

الأنسب؟

بدل تطوير منتج جديد بالكامل، كان يمكن للبريد أن يستثمر أو يعقد شراكة ذكية مع منصة قائمة؛ يقدِّم من خلالها خدماته اللوجستية مقابل حصة من العوائد، محققًا أثرًا أوسع، بتكلفة أقل، دون أن يغامر بمنتج لا يملك فيه خبرة السوق ولا ديناميكية المنافسة.

📍 الجهة: وزارة البلديات والإسكان

📱 المشروع: تطبيق «بلدي بلس»

التحدي: أطلقت الوزارة تطبيق «بلدي بلس» لتقديم خدماتها رقميًّا، مستندة إلى رصيد ضخم من بيانات الخرائط والتخطيط الحضري. غير أن تبنِّيها الكامل لتطوير المنصة وتشغيلها جعلها تتحمل عبء التنفيذ، مع أن دورها الطبيعي التنظيم والإشراف.

النتيجة: سيتحوَّل التطبيق إلى مركز تكلفة مستمر، يُستهلَك فيه الجهد والميزانية دون مقابل اقتصادي مباشر. وفي الوقت نفسه، ظلّ المحتوى الرقمي الثمين الذي تملكه الوزارة حبيس أسوارها، ولم تُتَح هذه البيانات إلا عبر شركاتها التابعة، بدل أن تُطرَح للسوق بعدالة لتصبح أساسًا لحلولٍ ومنتجات مبتكرة.

الأنسب؟

كان بوسع الوزارة أن تطرح بياناتها للقطاع الخاص وفق معايير واضحة، فتستثمر ما لديها من معلومات، بدل أن تستثمر في منتج رقمي بالكامل. بهذه الخطوة وحدها، كان يمكن خلق فرص ريادية جديدة، وتحويل الإنفاق إلى دخل، والتطبيق إلى منصة حيوية يتولى تطويرها السوق لا الوزارة.

هذه الأمثلة ليست حالات فردية، بل تعكس نمطًا متكررًا من المشكلات، يمكن تلخيصه في سبعة آثار سلبية للتشغيل الذاتي داخل الجهات الحكومية:

تكلفة أعلى من السوق: التشغيل الداخلي يتطلب توظيفًا دائمًا، وبنية تحتية، وتكاليف تشغيل مستمرة تتجاوز غالبًا تكلفة التعاقد مع شركات متخصصة.

بطء في الإنجاز والإطلاق: لأن غياب الحوافز المرتبطة بالسرعة يؤدي إلى تأخير طويل في تسليم المشاريع التقنية.

ضعف في التحديث والدعم الفني: كثير من التطبيقات تتوقف عن التطوير بعد الإطلاق، أو تُترَك لفريق صغير غير مهيّأ للصيانة المستمرة.

تجربة مستخدم ضعيفة: التصميم والأداء لا يرقى لمعايير السوق، ولا يحصل التفاعل الجاد مع ملاحظات المستخدمين.

غياب التقييم والمساءلة: الجهة المطوّرة هي نفسها التي تقيّم أداء التطبيق، مما يضعف الرقابة والمحاسبة ويكرّس النمط البيروقراطي.

ضياع فرص السوق المحلي: التطوير الداخلي يحرم شركات التقنية الوطنية من فرص تعاقد ونمو مهمة.

نموذج غير مستدام: تراكم المشاريع داخل الجهاز الحكومي، دون مرونة تجارية أو كفاءة تشغيلية، يؤدي مع الوقت إلى جمود رقمي وتراجع في الأداء.

.png)

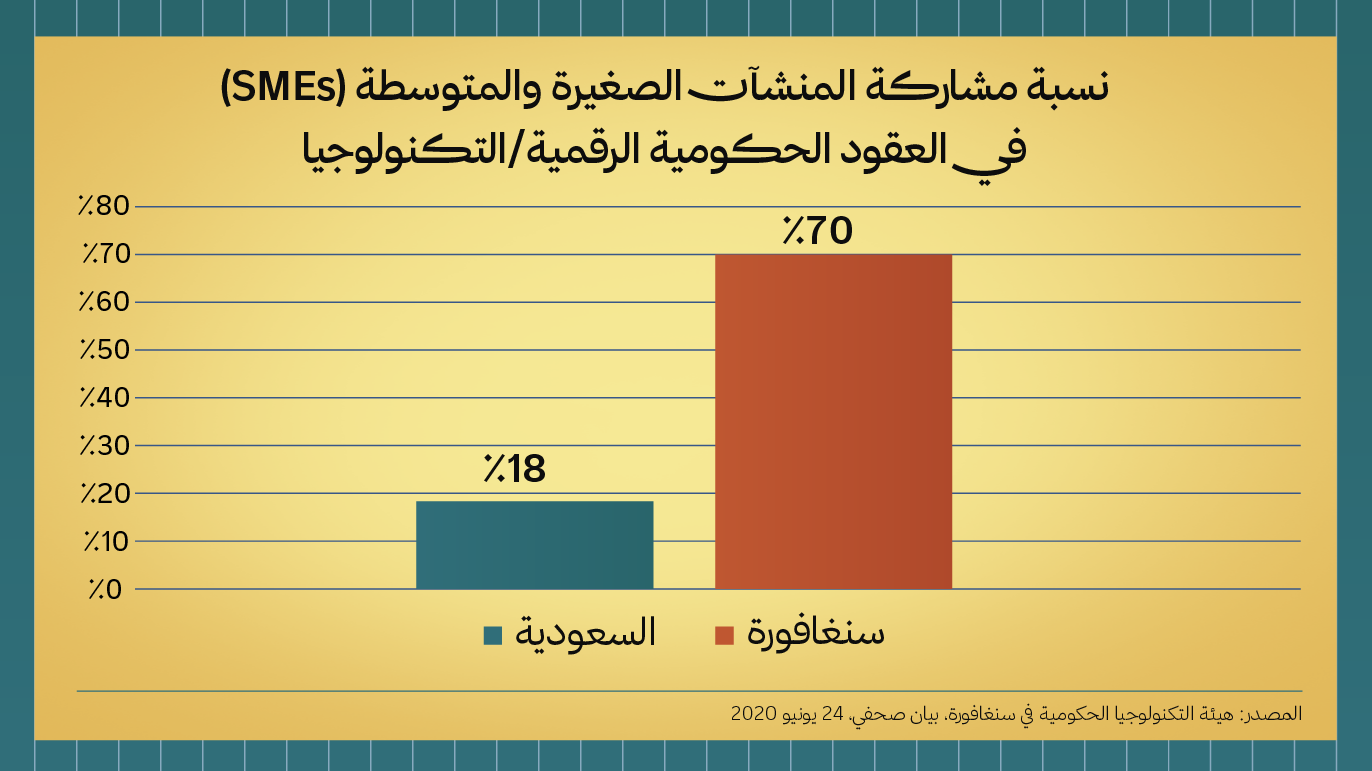

وفي منعطف مهم، يُظهِر تقرير هيئة الحكومة الرقمية 2024 أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق الحكومي الرقمي في عام 2023 بلغت 7.6 مليار ريال، من أصل 41 مليار ريال، أي نحو 18% فقط. هذه نسبة متواضعة إذا ما قورنت بدول رائدة مثل سنغافورة التي تصل فيها حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في عقود تكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى نحو 70%؛ ما يكشف عن فجوة كبيرة، وعن إهدار فرصة ضخمة لتعزيز المحتوى المحلي، وعدم تمكين الشركات التقنية السعودية من المنافسة والنمو.

تجارب عالمية تثبت أن التحول الرقمي لا يعني أن تنفذ الحكومة كل شيء!

إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان النموذج المقترح في هذا المقال واقعيًّا أو مجرد تنظير، فالحل بسيط: لننظر إلى الدول التي سبقتنا في التحول الرقمي، ولنرَ من يُشغِّل التقنية هناك. بل على العكس، نجاح تلك التجارب ارتبط بدور الحكومة بوصفها مُنظِّمًا ومُمكِّنًا يوفّر البيانات ويضع المعايير، بينما تُترَك مساحة التنفيذ والابتكار للقطاع الخاص.

هذا الجدول يستعرض الدول الخمس الأعلى تصنيفًا في الخدمات الحكومية الرقمية، ويقارن بينها من حيث اعتمادها على القطاع الخاص، وهل تنفّذ الخدمات الرقمية بنفسها، أم تعتمد على شركات شبه حكومية.

مقارنة الدول الرقمية المتقدمة من حيث تنفيذ الخدمات التقنية

النتيجة واضحة

● لا توجد دولة من هذه الدول الخمس تُنفّذ المشاريع التقنية بنفسها.

● كلها تعتمد على شركات قطاع خاص مستقلة.

● بعضها يستخدم شركات كبرى مطروحة في البورصة وتخضع للحوكمة والمساءلة، لا للتوجيه الإداري الحكومي.

● البيانات الحكومية تُدار بصفتها أصلًا وطنيًّا متاحًا للجميع وفق معايير واضحة، وليست حكرًا على جهة أو شركة بعينها، وهو ما يفتح الباب أمام الابتكار ويضمن عدالة الفرص.

النموذج السعودي الحالي في تنفيذ المشاريع التقنية

يمكن تقسيم النموذج الحالي في التحوُّل الرقمي إلى ثلاث فئات رئيسة

جهات حكومية تُنفّذ داخليًّا: تمتلك أقسامًا تقنية داخلية تُبرمِج تطبيقاتها بنفسها وتشغلها، مع أن هذا ليس من اختصاصها الأساسي.

جهات حكومية تملك شركات شبه حكومية تنفذ لها: مثل «تكامل» و«الشركة الوطنية للإسكان» و«لين». هذا النموذج قد يبدو عمليًّا، لكنه يقتل المنافسة ويُضعف الابتكار؛ إذ تُمنَح العقود دون منافسة حقيقية، وتُحتكَر الخدمات التقنية داخل مؤسسات مرتبطة إداريًّا بالجهة نفسها. وفي كثير من الأحيان تُمنَح هذه الشركات أيضًا حق الوصول الحصري لبيانات الجهة، ما يزيد من إغلاق السوق ويحرم بقية الشركات من فرص الابتكار. وهذا النموذج لا يُمارَس في الدول المتقدمة، التي تفصل بوضوح بين التنظيم والتنفيذ.

الحل؟ تحويل هذه الشركات إلى مساهمة مطروحة، وفتح السوق للقطاع الخاص باستخدام مؤشرات أداء واضحة، لا بالولاء المؤسَّسي. مع وضع آليات تضمن إتاحة البيانات لجميع المنافسين بعدالة، بصفتها أصلًا وطنيًا عامًا.جهات حكومية تتعامل مع القطاع الخاص مباشرة: وهي الأقل، وغالبًا في مشاريع غير سيادية أو عبر مناقصات محدودة.

النموذج الناجح في السوق الرقمي السعودي

بخلاف التجارب التي لم تحقّق أثرًا ملموسًا، برزت حالة تؤكد قيمة الشراكة بين القطاعين، وهي منصة (WeBook). فالمنصة، التي يملكها القطاع الخاص، اعتمدت على البيانات الرسمية للفعاليات الصادرة من الجهات الحكومية، لكنها أضافت إليها قيمة حقيقية عبر تطوير تجربة استخدام سلسة، وبناء نظام حجوزات موحّد، وحملات تسويقية جذبت مئات الآلاف من المستخدمين.

نجاح (WeBook) يوضح أن دور الجهة الحكومية لا ينبغي أن ينحصر في بناء المنصة وتشغيلها، بل في تمكين السوق عبر إتاحة البيانات وإرساء المعايير، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الابتكار وتقديم الخدمة بجودة أعلى ومرونة أكبر. وقيمة النجاح هنا: أنه تحقق بفضل إتاحة البيانات لمنصة خاصة إتاحةً عادلة، ولم تُحصَر على شركة حكومية تابعة. والنتيجة لم تكن منصة أكثر فاعلية وحسب، بل تحقيق وفورات مالية على الدولة، وتوسيع السوق أمام شركات التقنية المحلية.

تماشي النموذج المقترح مع رؤية السعودية 2030

النموذج الذي يدعو إلى إشراف الدولة وتنفيذ القطاع الخاص لا يتعارض مع رؤية السعودية 2030، بل يعكس جوهرها، فهو يعزز:

● الكفاءة: من خلال تقليل الهدر، وربط الإنفاق بالعائد.

● التخصيص: بإسناد المهام غير السيادية للقطاع الخاص.

● رفع المحتوى المحلي: عبر فتح السوق أمام الشركات الوطنية.

وقد أشارت استراتيجية الحكومة الرقمية بوضوح إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، كما دعا برنامج التحول الوطني إلى تحويل الجهات الحكومية من مراكز تكلفة إلى مراكز دخل. وهو ما لا يتحقق إذا استمرت الجهات بتولي مهام التطوير والتشغيل لخدماتها.

الدولة قائد رقمي… لا منفّذ تقني

التحوُّل الرقمي الناجح لا يقوم على تولي الحكومة مهمة البرمجة والتشغيل بنفسها، بل على تركيز دورها في التنظيم والتحفيز. فالتجارب العالمية المتقدمة أثبتت أن دور الحكومة الأهم هو الإشراف ووضع المعايير وفتح السوق أمام المنافسة العادلة، بينما تُترَك مهمة بناء التطبيقات وتشغيلها للقطاع الخاص الأكثر مرونة وابتكارًا.

وللوصول إلى نموذج أكثر كفاءة واستدامة، نحتاج إلى ثلاث خطوات واضحة:

تبنّي نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership - PPP) في كل ما هو غير سيادي.

تحويل الشركات التقنية الحكومية إلى شركات مساهمة مطروحة تُدار وفق معايير السوق.

ربط العقود التقنية بمؤشرات أداء (KPIs) بدلًا من منحها بناءً على التبعية المؤسسية.

وبهذا يكتمل التحول الحقيقي، حين تركز الحكومة على التمكين والتوجيه… وتترك مساحة التنفيذ للسوق.

نشرة شهرية من أحمد الجبرين، تشرح لك ما وراء الأخبار الاقتصادية. تبسِّط الأرقام، وتسلِّط الضوء على الفرص. كيف بدأت؟ وماذا تحقق؟ وإلى أي مدى سيمتد أثرها؟ بلغة واضحة، ومن زاوية تمسّ حياتك اليومية.