كيف تشكَّل «الهابيتوس السعودي»؟🇸🇦

زائد: جهز قائمتك لمعرض الرياض الدولي للكتاب 📚

يُولَد الإنسان ويموت، وفي قلبه تعلّقٌ بموطنه، وقد تكون هذه حاجةً فطريةً إلى الانتماء. وعلى الرغم من ترحال الإنسان وقدرته على التنقّل، تظلّ روحه تجول بين سماء وطنه وأرضه.

قبل أيام، كنتُ أشاهد برفقة والدي قناة رحلات ابن حتوتة. اعتاد والدي متابعة هذه الرحلات، ويومها كانت الوجهة هي السعودية، وتحديدًا في الجنوب بمنطقة عسير. ولفتتني حقيقةً حفاوة الناس هناك وترحيبهم بالضيف، وهذا برأيي ما يميّزنا بين البلدان.

يجعلني حُسن الضيافة والكرم والإخاء الذي أجده بين أبناء شعبي، ويظهر أينما كانوا حتى في البلدان البعيدة، أشعر دومًا باعتزاز وبهجة وامتنان، لأنني وُلدت وترعرعت في وطنٍ مترَف بالنعم والمودّة. وطن يحتضن نبي الأمة الإسلامية، الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، والحرمين الشريفين، ويقصده الناس من كل فجٍّ عميق، وطن يزدهر بتاريخه وأصالته وطموح أبنائه وبناته.

وها نحن نحتفل باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين. وها أنا، مثل الكثيرين، يعلو في قلبي صوت الأرض، صوت الفنان الراحل طلال مدّاح، وهو يشدو بكلمات القصيدة الخالدة «وطني الحبيب»، التي صاغها بإبداع الدكتور مصطفى بليلة، لتُخلّد بوصفها أول أغنية وطنية تُسجَّل وتُبث بمبنى إذاعة جدة.

روحي وما مـلـكـــــت يداي فـــداهُ

وطني الحبيب وهل أحب سواهُ

وطنى الذي قد عشت تحت سمائهِ

وهو الذي قد عشت فوق ثراهُ

وبهذه المناسبة، يحتفي فريق نشرة «إلخ» بذكرى عزيزة على السعودية، بتخصيص هذا العدد للقلم السعودي بكل أجناسه ومشاربه.

خُزامى اليامي

كيف تشكَّل «الهابيتوس السعودي»؟🇸🇦

يمثل اليوم الوطني احتفاءً بالهوية السعودية التي تشكَّلت عبر القرون مجسِّدةً وجدان السعوديين ورؤيتهم للعالم، أو ما يمكن تسميته بـ«الهابيتوس السعودي»، أي الشخصية السعودية بمرجعياتها الثقافية والتاريخية.

وتعدُّ الطريقة التي تبلورت بها هذه الهوية بروافدها التاريخية والحضارية محورًا للعديد من الدراسات، من أبرزها ربما دراسة الأكاديمي السعودي الدكتور عبدالرحمن الشقير «الذاكرة الشعبية: قراءة اجتماعية لمصادر الوعي في التاريخ المحلي والمنتج الثقافي في الحياة اليومية للمجتمع السعودي».

ولعل ما يميز هذا الكتاب أن المؤلف لم يعتمد فيه على البنيات الكبرى التي غالبًا ما تكون مدخلًا لدراسة المجتمعات كالاقتصاد والسياسة ونحوهما، وإنما اعتمد على «الثقافة الشعبية» بتفاصيلها اليومية والبسيطة، لأنَّ الثقافة الشعبية أصبحت كما يقول «وثيقة غير مادية لتاريخ الشعوب، وهي التي تعكس رؤية الإنسان العادي للحياة من حوله وتصوراته للعالم».

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تتبَّع الشقير تشكُّل الشخصية السعودية بهويتها الفريدة والمميزة، معتمدًا على مفهوم الهوية عند عالم الاجتماع الإسباني مانويل كاستلز، أي الهوية بوصفها «عملية بناء المعنى استنادًا إلى سمة ثقافية ما»، مع تعديل هذا المفهوم، بالتأكيد على أن هذه العملية لا تقتصر على مرحلة معينة، وإنما هي بمثابة سيرورة مستمرة يتداخل فيها الماضي مع الحاضر.

ولرصد أهم معالم هذه الهوية، يوظف الشقير مفهوم الهابيتوس (Habitus) الذي ارتبط بالمفكر الفرنسي بيير بورديو، ويعني باختصار أن «تفاعلات الإنسان العادي أو الأسر والجماعات في الحياة اليومية والممارسات الاجتماعية في السياسة والاقتصاد والثقافة بمفهومها الواسع، ترجع إلى مجموعة عوامل أسهمت في تشكيل سلوكه وأفكاره وردود أفعاله، وهذه العوامل مستمدة من العادات والتقاليد التي تسير بقوة التاريخ، ومن التنشئة الاجتماعية والتعليم». وعلى ضوء هذا المفهوم، يتتبع الشقير سمات «الهابيتوس السعودي» والعوامل المختلفة التي أسهمت في تشكله.

وفي أنموذج واضح على هذه الشخصية السعودية المميزة، يشير الشقير إلى «هابيتوس العائلة السعودية الحاكمة بوصفها نموذجًا تأسس فعليًّا عام 850هـ، بأنها أسرة ملكية لها تقاليد في الحكم، وهي تدل على هابيتوس عريق في السيادة، لذلك يتميز آل سعود بوجود تقاليد وكاريزما تاريخية حافظت على كيانهم، والسرعة في استعادة مكانتهم إذا تعرضوا للأزمات».

ويضيف الشقير: «ومع أن الدولة السعودية ضعفت وتلاشى نفوذها مرتين، فإنه قد عادت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي، والدولة الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بقوة الهابيتوس التاريخي والسياسي، وبدعم مجتمعي كبير، دون الحاجة إلى دعم أي حليف ديني أو سياسي».

وقد مرَّ تشكُّل «الهابيتوس السعودي» بمراحل وحقب تاريخية متعددة، ومع أن معظم الدراسات تركز على مراحل بعينها مثل مرحلة ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، يرى الشقير أن هناك حقبتين تاريخيتين كان لهما أكبر الأثر في تشكيل «الهابيتوس السعودي»:

الحقبة الأولى: وتتمثل، كما يقول الشقير، في تاريخ المنطقة القديم وحتى زمن ما قبل الإسلام. ومن ملامح مكونات هابيتوس هذه الحقبة البنية الاجتماعية للقبيلة والأسرة والقرابة، وأنظمة الحكم القبلية واستئناس إنسان البادية للإبل، وقدرة إنسان المدينة أنْ يكتشف أهمية الاستيطان والزراعة، والنخل بالنسبة إلى اقتصاده وغذائه.

ويشير الشقير إلى أن الحقبة التاريخية التي سبقت ظهور الإسلام «لا تزال إرثًا جغرافيًّا ومنتجًا أدبيًّا يقع على أراضي المملكة، وكثير من قبائل المجتمع هي من سلالة تلك القبائل، وهذا سبب لدراسة الماضي البعيد، والتعرُّف على مكوناته التي اختفت وأعاد المجتمع إنتاجها بشكل جديد».

الحقبة الثانية: وتتمثَّل في ما يسميه الشقير «العصر الوسيط»، أي الحقبة التاريخية بين عامي 850-1157هـ؛ التي يمكن عدُّها، بحسب الشقير «بداية التاريخ المحلي، وغرسه في تاريخ العرب الوسيط والحديث، ومنجم الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية». وتميَّزت هذه الحقبة بظهور حراك سياسي واجتماعي متعدد الاتجاهات، يمكن اختصار ملامحه في ثلاث نقاط:

ظهور البيوتات الحاكمة، وأهمها على الإطلاق إمارة آل سعود في الدرعية بمنطقة نجد التي بدأت نشاطها السياسي عام 850هـ، وتعاقب عليها عددٌ من الأمراء الأقوياء الذين وسّعوا حدود إمارتهم، حتى بنى الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ - 1727م «سلطة سياسية مركزية»، وأسّس الدولة السعودية الأولى، واضعًا بذلك اللبنات الأولى لهذا الكيان العظيم الذي استمرَّ منذ ذلك الحين.

نشأة البلدان، أو المجتمعات الحضرية، التي جسَّدت حالة الاستقرار وبدء المجتمع في «ممارسة حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأمنية بطريقة مستقرة».

لقد مثَّلت هذه المجتمعات الحضرية، كما يقول الشقير، «مؤشرًا على حراك اجتماعي جديد، وبناء عقد اجتماعي يتضمن مؤسسات سياسية واقتصادية ودينية، ومنظومة قيمية تسهم في التعايش على أسس تعاونية، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق محلية تعزز التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين البلدان، ومن ثم فتح الفضاء العام لانتشار الأفكار الجديدة في مجالات التجارة والزراعة والطبابة وترسيخ العادات الملائمة لغالبية السكان».

التشكيلات القبلية الجديدة، ولا سيما مع النزوح القبلي إلى نجد من قبائل الجنوب والغرب والشمال، وذلك لجودة المراعي، ووفرة المياه، ووجود مساحات شاسعة تضمن التنقل بحرية، بالإضافة إلى شعور القبائل بوجود بيئة آمنة للتنقل، وهو ما أدَّى إلى تعزيز التواصل بين المكونات القبلية، ونتج عنه، كما يقول الشقير، تحديد هذه القبائل لهويتها «من خلال توارث العادات وتقاليد القبيلة وأعرافها».

ويرى الشقير أنَّ هذه الحقبة الثانية من الهابيتوس بخبراتها المتجذرة في الحقبة الأولى هي التي «أنتجت جوهر واقعنا المعاصر الذي نعيشه الآن»، ومثلت الأساس القيمي للشخصية السعودية في تفاعلها الحيوي والمرن مع مقتضيات التحديث، ومتغيرات العصر.

وهكذا، حين بدأ استخراج النفط في السعودية بكميات كبيرة، وظهرت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بقيمها العصرية الجديدة آنذاك على المجتمع المحلي، والمتمحورة حول سوق العمل، سريعًا ما تمكَّن المواطن السعودي، كما يشير الشقير، من استيعاب هذه القيم الحديثة ضمن منظومته القيمية التقليدية، مثبتًا تفوقه في تطبيق جوهر هذه القيم وهو «احترام الوقت، والعمل الشاق، والإنجاز»، وتسيير إدارة كيان اقتصادي لم يُعهد من قبل في ضخامته وتنوع أنشطته.

والسر في هذا التكيف والانسجام السريع بين التقليدي والعصري هو أنَّ الذاكرة الشعبية التي تشكل الرافد الأساس لـ«الهابيتوس السعودي» تحتفظ، كما يقول الشقير، بـ«قصص وأحداث ورموز بداخلها منجم من القيم العصرية التي تضمن تحقيق النمو التنموي والتضامن الاجتماعي؛ وذلك لأنَّ المجتمع في مرحلته التقليدية البسيطة كان عقلانيًّا، ويراعي المصالح العليا للمجتمع».

وانطلاقًا من هذه الخلفية التاريخية، يستقصي الشقير على مدى الكتاب تجليات الهابيتوس السعودي في الحياة اليومية بتفاصيلها وتفاعلاتها في الفضائين العام والخاص. كما يواصل هذا الاستقصاء في كتاب ثانٍ بالعنوان الرئيس نفسه «الذاكرة الشعبية»، مع عنوان فرعي مختلف، وهو: «تاريخ الإنسان العادي في الحياة اليومية في المجتمع السعودي».

بقي أنْ نشير إلى أنه إذا كانت الحقبتان الكلاسيكيتان للهابيتوس السعودي قد تعرضتا، كما يشير الشقير، لنوع من التهميش في مراحل سابقة، فإنَّ الرؤية السعودية 2030 أولتهما عناية كبرى، وذلك في إطار تأكيدها على الامتدادات الحضارية والثقافية للسعودية الضاربة في عمق الجذور التاريخية لشبه الجزيرة العربية.

ويظهر الاهتمام بالحقبة الأولى في تخصيص عامي 2023 و2024 للاحتفاء بالشعر العربي والإبل على التوالي، وهما من أبرز معالم الثقافة المحلية وعناصرها التكوينية الضاربة في القدم. أمَّا العناية بالحقبة الوسيطة، فتظهر في تخصيص مناسبة وطنية للاحتفال بـ«يوم التأسيس» تأكيدًا على الاعتزاز بالجذور التاريخية للسعودية، بأبعادها الحضارية والتراثية التي تمثل، كما يقول الشقير، «مخزونًا ضخمًا من القيم والأخلاق التي تمنح الدافعية للإنجاز».

أَدِرْ مُهْجَةَ الصُّبْحِ

صُبَّ لنَا وطنًا فِي الكُؤُوسْ

يُدِيرُ الرُّؤُوسْ

وزِدْنَا مِنَ الشَّاذِلِيَّةِ حتَّى تَفِيءَ السَّحَابَةْ

تُعدّ «تغريبة القوافل والمطر» للشاعر الكبير محمد الثبيتي واحدةً من أروع قصائده وأكثرها شهرةً. فهي مرآة لحنين الإنسان إلى وطنه حين يغلبه الشوق ويستبد به الحنين، كما غلب الثبيتي فسكب لنا صورًا شعرية تنبض بالرقة والعذوبة.

في هذه القصيدة، يتماهى الشاعر مع وطنه حتى يتخيله شرابًا يرويه، وكأن دفء الأرض وأمانها لا يُدركان إلا إذا انسابا في عروقه عشقًا متجذرًا يجعل من الوطن كيانًا حيًّا يسكنه ويشتاق إليه، حتى في لحظات الغياب والتوجّع.

وفي نهاية المطاف، لا يجد النجاة إلا في حضن الوطن، حيث الطمأنينة. وحيث يعود القلب إلى أصله، المستقَّر الأول، بعد طول اغتراب.

خُزامى اليامي

تمارين معجمية

صدر حديثا عن دار تكوين الكويتية كتاب «تمارين معجمية» للكاتب والمترجم علي المجنوني، ويقع الكتاب في 108 صفحة.

ينتمي كتاب «تمارين معجمية» إلى نوع من الكتابة الأدبية العابرة للأجناس التي تستثمر جوانب اللغة بمعزل عن الأنواع الأدبية المتعارف عليها، حتى وإن نُشر ضمن سلسلة «نبوءات» التي تخصصها منشورات تكوين عادةً للكتب الشعرية. وينقسم الكتاب في تكوينه إلى قسمين:

يحتوي القسم الأول من الكتاب على نصوص يمكن عدّها مقدمات وصفية لكلمات توجد في معجم متخيَّل. لكن هذه المقدمات لا تُعنى باختراع معانٍ جديدة للكلمات المعرَّفة، وإنما ترسم صورًا لغوية لتلك الكلمات، كلّ كلمة من زاوية مختلفة، بحيث تزحزح تصوّراتنا المستهلكة عن أبرز ما يميّز عرقنا البشري؛ اللغة المنطوقة والمكتوبة.

أما القسم الثاني من الكتاب فيضمّ نصوصًا تقترح طرقًا أخرى لبناء القواميس والمعاجم اللغوية التي ترتكز ارتكازًا رئيسًا وحصريًّا على الوظائف الدلالية للمفردات. من خلال بثّ روح خاصة وغير مشروطة في تلك المفردات تتناول ممارسات مرتبطة باللغة شفاهةً وكتابة، مثل القراءة والتدوين وسكّ المعاني والشكل التقني للّغة وغيرها.

يكمن إسهام هذا الكتاب في الأدب المعاصر المكتوب باللغة العربية في إخلاصه الواضح لفعل الكتابة والتخيّل بعيدًا عن ضيق الأعراف الأدبية ومحدّدات الجنس الأدبي. وبذلك تستكشف نصوص الكتاب الطاقات الهائلة للغة العربية وتعالج ملامح منها معالجاتٍ شعرية وسردية، تسمو بها عن مجرّد التأمل الفكري والفلسفي. ويُتوقع أن يفتح الكتاب مجالًا حيويًّا للتداول القرائي والأدبي والنقدي، وأن يستثير ردود فعلٍ من شأنها التفكير بطرق جديدة تمامًا في اللغة ومفرداتها وتعبيراتها ونظامها الدلالي.

«سيف العشق» و «حبات رمان على ثلج»

يأخذنا شعر مساعد الرشيدي -رحمه الله- في رحلة حسّية ومعرفية بين دفتي ديوانيه «سيف العشق» و«حبّات رمان على ثلج». لا تكتفي كلمات مساعد بوصف المشاعر، فهي كلمات تفيض بالحيوية، وتغمر القارئ بإحساسٍ عميق يسبق فعل القراءة ذاته، فتتحوَّل بذلك كل عبارة إلى محطة وجدانية نقف عندها مرارًا، وكل صورة شعرية إلى نافذة مفتوحة على قلب الشاعر، تمتد لتلامس قلوبنا نحن أيضًا.

في «حبّات رمان على ثلج»، تتلاقى حرارة الصحراء مع برودة الثلج في نصوص تغمرها الحنين والحكمة والبوح الصادق. يكتشف القارئ هنا الإنسان في حضوره وغيابه، وفي سعيه الدائم وراء المعنى، في لحظات تتراقص فيها الذكريات بين الصمت والكلمات، فتتحوّل الهمسات إلى شعور، واللحظات العابرة إلى قصائد تتوهج كما تتوهج حبات الرمّان على الثلج الأبيض.

أما في «سيف العشق»، فتتجلى قوة العاطفة وعمقها، حيث يتجاوز الحب كونه شعورًا عابرًا، ليصبح طاقةً تمنح الروح الصمود والقدرة على مواجهة الزمن. وتتحول اللغة الشعبية إلى فضاء رحب للتأمل والفلسفة، دون أن تفقد دفئها الإنساني أو قربها من القلوب، مما يتيح للقصيد أن يؤثث ذاكرتنا بصور شعورية تدوم طويلًا، ونستحضرها مع كل موقف وحدث.

معًا، يشكّل الديوانان لوحةً متكاملةً لمسيرة شاعر حمل الكلمة بصدق، وأثرى الشعر النبطي الحديث بصوته الفريد. تمنح إعادة إصدار الديوانين عن منشورات ضفة القارئ السعودي والعربي فرصةَ إعادة قراءة هذا الشاعر الاستثنائي، ودعوةً للجيل الجديد لاكتشاف جماليات لغةٍ حيّة، وصوت شعري استطاع تحويل التجربة الشخصية إلى إرثٍ فني خالد، يظل حاضرًا في ذاكرة القارئ.

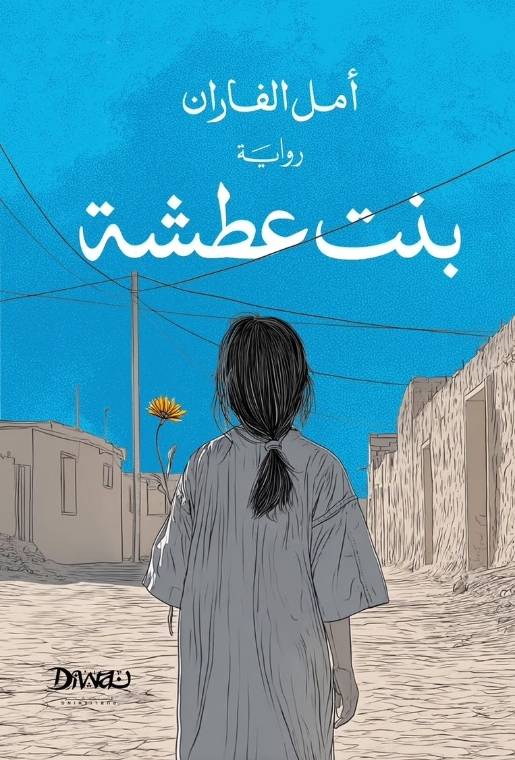

بنت عطشة

أصعب أشكال السرد الروائي هي تلك التي تُروى بلسان طفل ومن خلال عينيه، إذ يجد الكاتب نفسه مضطرًا لاستعادة عالم فارقه منذ زمن، بلغته البسيطة، وخيالاته الطفولية، وزوايا نظره البريئة والمتمرّدة في آن. وتزداد الصعوبة حين يكون هذا الطفل ابنًا لعصرنا الراهن، بكل تحوّلاته وتشابكاته. غير أنّ أمل الفاران، في روايتها الجديدة «بنت عطشة» الصادرة حديثًا عن دار ديوان، نجحت في تجاوز هذه المعضلة، لتفتح أمام القارئ نافذةً على قرية نجدية تُدعى «فردة»، وهي قرية تعيش صراعها الخاص مع أشباح أغلبها لن يظهر للقارئ، وسيختفي خلف سطور حكاية تسرد تفاصيلها طفلة تقف على أعتاب البلوغ.

تحافظ الكاتبة بمهارة على لغة الطفلة، وتدعونا أن نرى العالم المتخيَّل من منظورها، حيث تختلط البراءة بالنزق، والأحلام بالواقع، والفقر بالرخاء، في مشهد يعكس تحوّلات متزامنة. نستشف انتقال البطلة من الطفولة إلى المراهقة، وانتقال المجتمع بأفراده نحو وعي مختلف بذواتهم وعالمهم في ظل تغيّرات تدريجية من الأحداث التي تحكيها الطفلة مما رأته وسمعته، لذا يتسم النص بفجوات على القارئ أن يملأها، وهذا يحسب للفاران التي احترمت محدودية عقل بطلتها وصوتها.

ما لفتني في نص الفاران قدرتها على نسج تشبيهات بديعة تتفتّق عن ذهن طفلة، وهي تشبيهات تجد جذورها في حياة البداوة، فتنسجم تمامًا مع لغة البطلة ومجال رؤيتها المحدود. كما يبرز في الحكي بضمير المتكلم، منظور الطفلة لعلاقتها بأمها. العلاقة الملتبسة التي نكتشف من خلالها شعور «بنت عطشة» بالإهمال، إذ ترى أن أمها تحابي أخاها الذكر عليها، غير أن الرواية تكشف بذكاء أيضًا أن هذا اليقين ليس سوى انعكاس لوجهة نظر الطفلة، بما يحمله وعيها الناقص من ظنون وتقديرات.

تركت الفاران البطلة دون اسم وألحقَتها بأمها لتشكّل مع والدتها محور السرد الذي يدور في محيطهما، كأن البنت بالضرورة تكمل طريق أمها في مجتمع يصعب عليه التغيير. ونرى هذه الصعوبة في المشكلات اليومية التي تواجهها، تلك التفاصيل الصغيرة التي تكشف عن صعوبة مواجهة مجتمع متشبّث بعاداته، وعن تجربة الطفولة وهي تتأرجح بين التقليد ورغبة التغيير.

لا تحاكم الفاران شخصياتها، بل تمنحها حرية الانفتاح أو الانغلاق أمام القارئ، وفي الوقت نفسه تولي اهتمامًا بالغًا بوصف المكان والزمن بدقة. مما يتيح للقارئ اختراق عوالم الشخصيات ورسم صورة كاملة عن هذا المجتمع وتفاعله مع التغيير، في مواجهة «التمدن» الذي اختارت له الفاران رمزًا وجدته البطلة في إحدى مجلات الإعلانات، وسمَّت به ملاذها الآمن وحُلمها الذي تسعى إلى تحقيقه خارج «فردة».

أغنية التمر والتين

وُلِد في عتمة الفقد، وأحاطه الصمت مثل ظلّ لا يزول.

في بيتٍ طيني وسط الهفوف، في منتصف القرن العشرين، يولد طفلٌ لا صوت له، وتُغيَّب أمه مع صرخته الأولى. يدور من يد إلى يد، بين الجدة والعمّة والأب الغائب رغم حضوره، والأمة «صويلحة» التي تمنحه الحنان، دون أن تمنحه الأمومة.

من خلال عينيه الصامتتين، يرصد «محيميد» تحولات مجتمع بأسره. يعايش عبور العتبات بين الرقّ والحرية، يتنقل بين بيوت الطين والحديد المسلّح، يستمع إلى المذياع ونمائم الفريج، ويتنزه بين موسم التمر الذي يحمل معه بواكير الشتاء، وحصاد التين العجيب الذي يتحمل صيف هذه الأرض.

تحكي رواية «أغنية التمر والتين» الصادرة حديثا عن دار الآداب، من خلال سرد سيرة صبي، وقائع حقبة تاريخية عن مدينة سُمّيت يومًا بأرض الحضارات، كما ترصد بدقة هشاشة الهوية حين تتكون في بيت مزدحم بالوجوه، وفارغ من الاعتراف وقائم على الصمت.

يكتب عبدالله الحواس بلغةٍ حسّية، عن الحنان الموارب، والصمت المتراكم، والطفولة التي تُبنى على سؤالٍ يبحث عن إجابة قد لا تأتي أبدًا:

«من أنا؟ ولماذا جئت هكذا؟»

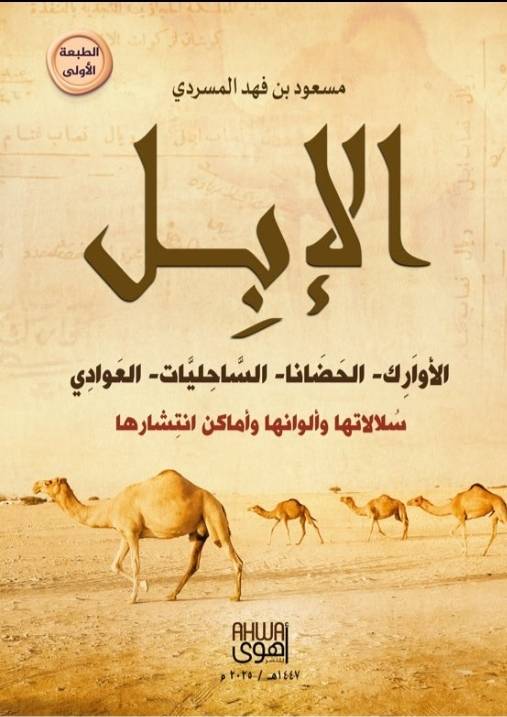

الإبل

الأوارك - الحضانا - الساحليات - العوادي

أصدرت دار أهوى كتابًا جديدًا بعنوان «الإبل الأوارك - الحضانا - الساحليات - العوادي "سلالاتها وألوانها وأماكن انتشارها"». للباحث مسعود بن فهد المسردي.

يواكب الكتاب الذي يقع في 143 صفحة، الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية للإبل، بوصفها مكوّنًا أصيلًا من مكونات ثقافة الصحراء، وركيزةً أساسيةً في الهوية العربية قديمًا وحديثًا. أراد المؤلف من خلال هذا العمل أن يسهم في الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ سلالات الإبل القديمة من الاندثار، عبر التوثيق والدراسة الميدانية والعودة إلى المصادر التراثية.

وقد ركّز الكتاب على تاريخ أصناف أصيلة من إبل الحجاز وتهامة والسروات وجنوب شرق الجزيرة العربية. تلك التي عاشت في جبالها وأوديتها وسواحلها منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، وهي: الأوارك والحضانا والساحليات والعوادي. ومن أجل الإحاطة بهذه السلالات، اعتمد المسردي على مقابلات مباشرة مع الرواة والمختصّين، وراجع كتب الأنساب والدواوين الشعرية، كما جال بنفسه في الشعاب والقفار ليرصد هذه الأصناف، ويصوّرها ويقف على طبائعها عن قرب، ليمنح القارئ تصورًا متكاملًا يغني معرفته ويشبع فضوله.

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب يأتي استكمالًا لجهد سابق للمؤلف صدر في العام المنصرم عن «الإبل الزرق: أصولها وأنواعها وصورتها في الموروث الشعبي»، الذي نشرته المجلة العربية. حيث تناول فيه واحدةً من السلالات النادرة في الجزيرة العربية، مبرزًا خصائصها وألوانها وسلوكها ومكانتها الثقافية. وبذلك يشكّل مشروع المسردي إضافةً نوعية في مجال توثيق الإبل، من زاوية علمية أو وصفية، وزاوية ثقافية وحضارية أيضًا، إذ يُعيد للقارئ صلةً عميقة بجذور الصحراء وما حملته من رموز القوة والصبر والجَمال.

هذه ليست رصاصة

كان من المتوقع أن يصدر عبدالله ناصر مجموعته القصصية الثالثة بعد «فن التخلي» و«العالق في يوم أحد»، بعد غياب دام ست سنوات. ظل ينشر خلال هذه الفترة بعض النصوص والقصص هنا وهناك حتى أعلن قبل أيام صدور روايته الأولى «هذه ليست رصاصة» عن دار الكرمة في القاهرة. ليس غريبًا أن ينتقل الكاتب من القصة إلى الرواية أو العكس، لكن الفرق بين النوعين كبير. يحلو للمكسيكي كارلوس فوينتس أن يشبّه القصة بقارب يتهادى على الساحل، أما الرواية فسفينة تمخر عباب البحر وتمضي بعيدًا.

يذكِّرنا العنوان بالرسمة الشهيرة لرينيه ماقريت «هذا ليس غليونًا» ولا يبدو ذلك من قبيل المصادفة، إذ تبدأ الرواية باقتباس لماقريت نفسه. ونتأكد من ذلك حين نجد في الفصل قبل الأخير قراءةً لإحدى لوحات ماقريت. لكن رواية عبدالله ناصر مع ذلك أبعد ما تكون عن هذا الفنان البلجيكي.

جاءت الرواية القصيرة في ستة فصول على لسان الابن الذي يستدعي حادثة إطلاق رصاص قديمة وقعت قبل أربعين سنة في قريةٍ صغيرة. يمضي وراء الحادثة التي هزّت أركان العائلة فيسائلها ويسائل ما تبقى من الأحياء الذين شهدوها. لكن الرواية ليست عن الحادثة فحسب، إذ تبدو مثل تأمل طويل في فعل إطلاق الرصاص، من اقتناء السلاح والحصول على الترخيص اللازم وتمارين الرماية، فالضغط على طرف الزناد، ثم الطلقات وهي تخترق اللحم الحيّ ليسقط على الأرض إلى جانب الطلقات الفارغة. غير أن هذا الحديث الدامي والعنيف يرافقه سرد عائلي رهيف كأنه يمسح عن الرواية ما شابها من الدم والعنف.

عُرف عبدالله ناصر بأسلوب سردي خاص يتجلّى في قصصه التي تعتمد على التكثيف والترميز والتناص في معالجة موضوعات ذاتية أو مفاهيمية، وتستمد طاقتها التخييلية من الذاكرة والأحلام، وهذا ما سنجده أيضًا في عمله الأخير «هذه ليست رصاصة».

أوراق هَجَر

يُعَدّ مشروع «تاريخنا قصة» الذي تتبناه دارة الملك عبدالعزيز، مبادرةً رائدة لإحياء التراث السعودي واستحضاره في قالب أدبي يزاوج بين جمال السرد ودقة التاريخ. انطلق المشروع بعد لقاء جمع الدارة مع الأندية الأدبية في السعودية عام 2021، بهدف تشجيع الكتّاب على خوض تجربة الكتابة التاريخية، وتوظيف الوقائع والأحداث والشخصيات والمرويات في أعمال إبداعية تُعيد صياغة الماضي بلغة الفن.

تقوم المبادرة على مسارات متعددة، منها دعم المبدعين وصقل المواهب وتوفير البرامج المشتركة، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية السياق التاريخي في السرد، وفتح المجال أمام تنويع الأشكال الأدبية من الرواية إلى الحوار والسيناريو. وبذلك، لا تقتصر المبادرة على إعادة رواية أحداث الماضي، بل تسعى إلى ربط تاريخ السعودية بما يحمله من تحولات ثقافية واجتماعية وتنموية بالإبداع الأدبي، ليخرج التراث من حيّز الذاكرة إلى فضاء الحاضر بجناحي الفخر والاعتزاز.

في هذا السياق تأتي رواية «أوراق هَجَر» للكاتب أحمد السبيت الصادرة حديثًا من دار تشكيل، بوصفها إحدى ثمار المبادرة، لتشكل عملًا أدبيًّا يجمع بين الخيال والحقيقة في رسم لوحة من القرن الثالث عشر للهجرة. تروي الرواية سيرة رجل بسيط تقوده الأقدار إلى سلسلة من الأسرار والألغاز التي تتكشف مع تنقّله بين مدن الأحساء والرياض ومكة وجدة، حيث يواجه المصائب وتتشابك مصائره مع ملامح المكان والزمان. وفي كل مدينة تتولد له حكاية جديدة، حتى يعود في النهاية إلى موطنه الأول، الأحساء، ليكتشف خفايا الماضي الذي ظل غائبًا عنه وفقد بسببه أسرته. بذلك، لا يقتصر الكاتب في الرواية على سرد مغامرة فردية، بل يعيد إحياء صورة منسية من تاريخ الجزيرة العربية، ويقدمها عبر أسلوب أدبي مشوّق يفتح أمام القارئ نافذة على الماضي بروح الحاضر.

ويأتي عمل «أوراق هجر» سادس إصدار ضمن مسيرة أحمد السبيت الأدبية، بعد رواية «دمعة غرناطة»، الصادرة حديثًا أيضا عن دار مضامين السعودية، وتحكي الرواية سيرة لسان الدين بن الخطيب الشاعر والفيلسوف والطبيب وزير بني الأحمر في القرن الثامن الهجري.

إيمان العزوزي

موت الأسرار: الكشف عن الذات في العصر الرقمي

تأليف: عبدالله الوهيبي / الناشر: مدارات للأبحاث والنشر / عدد الصفحات: 528

يأخذنا عبدالله الوهيبي في كتابه الضخم «موت الأسرار: الكشف عن الذات في العصر الرقمي»، في رحلة فكرية تتقصى مآلات الخصوصية في العصر الرقمي، حيث تحوِّل «السر» إلى عملة نادرة، إذ تتبدّى الذات في فضاءات التواصل الاجتماعي عاريةً من حجبها القديمة. ينطلق المؤلف من سؤال مركزي: لماذا يندفع الأفراد اليوم إلى مشاركة يومياتهم، والإفصاح المفرط عن مشاعرهم وتجاربهم، حتى ليبدو الأمر وكأنه «تعرٍّ طوعي» أمام جمهور لا يُعرف على وجه الدقة ممن يتكوّن.

يقدّم الوهيبي تفسيرًا نفسيًّا واجتماعيًّا لهذا الميل، فيربطه بحاجة الإنسان العميقة إلى البوح والانتماء والاعتراف الاجتماعي. فمنذ المسرح الإغريقي والاعترافات الدينية وصولًا إلى أدب السير الذاتية، ظلّ الإنسان يبحث عن عين ترى ما يقوله، وآذان تصغي لما يرويه. ومع انفجار الوسائط الرقمية، لم يعُد الإفصاح مجرّد فعل فردي، بل صار ظاهرةً محمومة تتغذّى على خوارزميات المنصات التي تكافئ «الظهور» وتحوّله إلى سلعة.

لا يقتصر الكتاب على التحليل النفسي، بل يوظّف أدوات من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ودراسات الإعلام، مستندًا إلى أمثلة تاريخية ومعاصرة، وإلى إحصاءات ودراسات حديثة، مما يمنح عمله قوةً توثيقية ورؤيةً شمولية. وهو بذلك يرسم صورة متكاملة لعصرٍ غابت فيه الحدود التقليدية بين الخاص والعام، وباتت الحياة اليومية نفسها مادة معروضة في سوق الانتباه.

عناديل حجرية

تأليف: عدي جاسر الحربش / الناشر: صوفيا / عدد الصفحات: 488

في إحدى صفحات كتاب «عنادل حجرية»، يتحدث عدي الحربش عن هوراتيوس قائلًا: «هذا الشاعر -لمن لم يقرأ له- من أنبل الشعراء وأبرعهم، فما أن تفتح ديوان قصائده حتى يخيل إليك أن صديقًا حميمًا يحدثك بلا تصنّع ولا تكلّف»، وليس لي إلا أن أستعير عبارته هذه لأصفه هو نفسه، إذ إن عدي الحربش من الكُتّاب الذين يتدفّق حديثهم بأريحيّة كلما لامسوا ما يعشقون: الأدب.

كتاب عنادل حجرية، الصادر عام 2022 عن دار صوفيا للنشر والتوزيع، هو عمل ضخم يناهز 500 صفحة، يمزج بين المقالة الأدبية والنقد الثقافي والتأملات. جمع فيه الحربش نصوصًا متفرقة أغلبها سبق نشره. في رحلة متشابكة تمتد بين التراث العربي والأدب الغربي، ويستعيد الحربش أصواتًا منسية لشعراء ومفكرين، ويضعها في حوار حي مع قارئ معاصر يبحث عن الجمال والرصانة.

يزاوج الكاتب في محتوى مقالاته بين التراث والحداثة، ويحتفي بالترجمة بوصفها فنًّا لنقل الروح وليس الكلمات فقط، ويعيد فتح نقاشات نقدية جريئة مع نصوص عربية كلاسيكية وغربية معاصرة. وهكذا يسعى الحربش إلى تجديد مكانة المقالة الأدبية في زمن طغت فيه الرواية، ويمنح القارئ إحساسًا بأنه يجلس إلى «مكتبة حية» يتحدث كتّابها عبر الزمن واللغات.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.