شاعرنا ولد الحارة: قصائد من الحارة إلى المنتديات

القصيدة الحديثة لم تولد في بطون المدن المترفة، بل في حاراتها، في الهامش.

الشِّعر أعرق فنون العرب. جملةٌ لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فهي مستقرة في الوعي الجمعي لكل من يتكلم العربية. والشعر النبطي في الخليج امتدادٌ لذلك التراث؛ ورَث شعراء الجاهلية، فأنجب شعراء يدوّنون أحاسيسهم وأحداث زمانهم بلغة تماثل المعلَّقات في موضوعاتها ولغتها وجغرافيتها.

وكما أن الشعر الجاهلي مرَّ بتحولاتٍ فرضها انتقال العرب من البداوة إلى الحاضرة، كان على الشعر النبطي أن يعبر تحولات مشابهة.

وهنا يبرز حضور «الحارة» بوصفها فضاءً جديدًا، تمنح الهويةَ بُعدًا مناطقيًّا وطبقيًّا، ثم تُعيد صهرها في شكل اجتماعي مغاير.

في هذا المقال نطلُّ على الحارة وشعرائها، ونتحدث عن شعر لم يُكتب في المجلات ولم يحضر في القنوات، لكنه كُتب على جدران الحارات ومنتديات الإنترنت.

نوّاف الحربي

شاعرنا ولد حارة

تبغى تصبح شاعر بارع خل قافيتك هم الناس

محمد النفيعي (ولد حارة).

في حارتنا الشعبية، «الجرف»، لم نعرف سوى الشعر وكرة القدم. ويتجلى ذلك في العصريات التي يلتقي فيها شباب الحارة في الملعب (الذي لم يكُن إلا موقف «وايت» لعيال حمّاد كانوا يتنازلون عنه لأجلنا). فتجد من بين الفريقين من أصبح فيما بعد شاعرًا نشر للتو قصيدته التي تعبّر عن احتجاجه ضد قرارات هيئة الأمم المتحدة، وفي يده «شاهي» يتقاسمه مع صديقه الذي لم يعرف عن شاعريته إلا بعد ظهوره في برنامج «شاعر المليون»، أي بعد أكثر من عشر سنوات من تلك العصرية.

هذه الخلطة البسيطة في غرابتها لم تكُن كذلك لولا أننا جميعًا «عيال حارة» نمتلك اللغة نفسها، ونلبس الثياب نفسها، ونستخدم الأدوات نفسها، في التعبير عن مشاكلنا وهمومنا، ونمضي إلى التقدّم معًا ونتراجع معًا أيضًا. ولهذا، كان الشعر هو الصرخة الناعمة التي نطلقها باتجاه الجدار الذي يفصلنا عن العالم، وهذا ما دعاني إلى التساؤل: «وين الحارة اليوم؟ ووين شاعرها؟»

الحارة اللي سقفها العالي جدار

الله يعمّ برحمته ساكنيها

عاطف الحربي

لطالما كان الشعر أحد أعظم الإنتاجات الإنسانية في الجزيرة العربية. وحتى مع توفّر الوسائل والأدوات التي تساعدنا في إخراج ما نريد أن نراه كما نريد أن نقوله، مثل التلفاز والسينما والصورة، إلا أنّ لا شيء يتفوّق على الشعر عندنا، إذ هو لسان حال تفاصيلنا اليومية، وجريدتنا التي نجتمع عليها، وحزننا الذي لا نخجل منه، وخبزنا الذي ننتظره بعد كل صلاة مغرب عند المخبز.

في البداية، لم تكُن القصيدة النبطية تعرف سوى مداخل وقوالب شعرية مألوفة مثل: «يا وجودي»، و «يا ونتي»، و«علِّم اللي»؛ قصائد تعايش المكان الذي خرجت منه، وتتنفس لغته وإيقاعه، وتعبّر عن وجوده. لكنها ما إن اصطدمت بالحياة المدنية حتى وجدت نفسها أمام واقع مختلف، حيث تنمّطت أشكال العيش عند دخول الحداثة إلى حياتنا الاجتماعية والثقافية وتخلّلت تفاصيل الحياة اليومية. ولهذا، فالانتقال من البادية إلى المدينة ليس مجرد تغيير في المكان، بل في اللسان أيضًا؛ فلم تعُد «ونّة» البدوي تعكس واقعًا معاشًا، ولا تلك اللغة تفي بمتطلبات الحياة الجديدة وصوتها المحكي والمسموع في كل شارع.

ومع ذلك، ظل الشعر النبطي ابنًا للصحراء وللحدود الشفاهية التقليدية التي لم تعرف المدينة إلا متأخرًا. بل إن حتى القصيدة الجديدة لم تولد في بطون المدن المترفة، وهنا العجيب بالأمر، بل في حاراتها، في الهامش. هناك، حيث يحاول الشعراء أن يأخذوا من اليومي والعادي والهامشي مادةً لتصوير شعرٍ جديد، يعرف الزمن والواقع، جرئ، عميق، ويعيد ابتكار لغته لتخرج من هذا التكوين المعقّد بساطة مستحيلة.

غير أن هذا التحوّل لم يكُن يسيرًا؛ فحتى نهاية السبعينيات الميلادية، لم تشعر القصيدة النبطية بضرورة التجديد الفني ولا الثقافي، بل تردّدت أمام أي محاولة لتغيير شكلها أو مضمونها. وكان يُنظر إلى الشعر الحديث على أنه ترف أو خروج عن المألوف. وغالبًا ما استمر نفي شاعر العصر الحديث من جنة المجالس إلى نار الهوامش، حيث لا أحد سوى نفسه.

ومن قلب هذه الحارات المزدحمة، حيث تختلط السالفة باللعب، خرج مشروع شعري جديد يسخر في وجه الرسميات، ويراوغ ويتلاعب في الأنماط السائدة؛ فـ«شاعر الحارة» كما كان يلعب هناك في برحة الحارة، أصبح كذلك لاعبًا لغويًّا في قصيدته وبامتياز، يشاغب في أفكاره ويبتكر لغته وطريقه الخاص، لأنه لم يكُن هنالك أي تمثيل أدبي أو فني يعبّر عنه في ذلك الوقت. فكل قصيدة جديدة لشاعر الحارة كانت حدثًا بحد ذاته، وصوتًا جديدًا يجسّد الحياة كما يعيشها.

لنا الشوارع لنا المسمار والبنشر

في كل شارع لنا حكّة وتلبيقة

شبعان دنيا ومتبهذل ومتجرجر

محلوق راسي وماكل كفّ تحليقة

هابق مع الحزن وأدشر وين ما يدشر

الحزن هابق ويبغى ناس هبّيقة

عبدالمجيد الزهراني

هذا الشكل الشعري الجديد لم يكُن ليُخلق لولا طبيعة الحياة في الحارات الشعبية، فالحارة أظهرت مفهومًا ثقافيًّا قبل أن يكون عمرانيًّا؛ بمنازلها المتصلة ببعضها البعض -حتى ليخيّل للعابر أنها لأسرة واحدة- وأزقتها الضيقة التي تسمح للجميع بمعرفة أخبار بعضهم دون عناء أو سؤال. كل شيء قريب من كل شيء، قريب بالمَعنَيين: الحسي والمعنوي. وقد صنع التقاء البادية بالحاضرة آنذاك حالةً ثقافية وعمرانية فريدة، أفرزت نمطًا جديدًا لم يستطِع الشعر النبطي الكلاسيكي -بقوة سبكه وحبكته- أن يجاريه، لا لعجز فيه، بل لابتعاده عن الأرضية المعرفية التي منحت الحارة سرديتها الخاصة، تلك السردية التي ميّزتها عن حياة الصحراء وعن المدن الحديثة في آنٍ واحد.

لم يقابَل هذا التمرد اللغوي والشعري في بدايته بالترحاب والقبول، بل وجد نفسه وحيدًا أمام الوجوه المعروفة والتقليدية في الساحة الشعبية، بشعرائها وإعلامها ونقّادها، الذين لم يعتادوا هذا الشكل الشعري الجديد بمضامينه ورؤاه وهمومه وغاياته، التي بدت «شاطحة» وساذجة لديهم. ومثلما كانت الحارات الشعبية نفسها مستهجنة من النخب الهندسية، قوبل شعرها في البداية بفتورٍ من النقاد الأكاديميين الذين لم يتوقعوا أن يخرج من هناك أي إضافة ثقافية. ومع ذلك، استمرّ شعراء الحارة في الحديث عن الهوامش والمواضيع الصغيرة التي لم يلتفت إليها أحد، وحتى وإن تناولوا موضوعًا شائعًا، فإنهم يبتدعون له منظورًا جديدًا، بلغة يعرفها الجميع. فهي قصيدة لا تعرفها النخبة الأكاديمية، لأنها لم تجاورها، بل جاورت الشوارع والأرصفة والبيوت والملاعب والمقاهي والناس، لتصنع حالة حميمية خاصة، يكون فيها الاحتفال بالشعر ذاته لا بالنظم.

صاحبي لك آخر السرد اللحوح

لو تلحف صاحبك برد الرصيف

الثلاث الموجعات «أم الجروح»

عطر سلمى والكتابة والرغيف

عبدالمعطي البدراني

ولأن الحارة لا تغلق آذانها ولا أعينها عن العالم، أخذت القصيدة الشعبية الحديثة أنفاسها أولًا من الأغنية، إذ شكّلت التجربة الرحبانية ثورةً تعدّت حدود الأغنية، إلى التأثير في لسان شاعرٍ يسكن في حارة شعبية، وربما غيّرت منظوره تجاه الحياة نفسها. وللأغنية الشعبية المحلية تأثير واضح، مثل أغاني بشير شنّان وعيسى الأحسائي وفهد بن سعيد وغيرهم، في تناول الحكايات اليومية بكل واقعية. والأسماء التي أثّرت كثيرة، ولكن الأغنية بحد ذاتها وجدت طريقها بين الأزقّة والمقاهي والتلفزيون والراديو إلى ألسنتنا.

ولم يكتفِ شاعر الحارة بذلك، فقد ذهب شاعر العصر الحديث إلى ما يعبّر عنه ويشده، شعبي وفصيح، لا يهم الاسم والتصنيف، فالمعنى هو الغاية. ومن المحيط إلى الخليج برز من الشعراء والأدباء المجددين والثوريين في لغة الشعر العربي الحديث، ممن تركوا بصمة قوية في ثقافة شاعر الحارة بالموضوع والأسلوب، ومنحوا القصيدة بعدًا نقديًّا واجتماعيًّا، ووسّعوا آفاقها حتى تجاوزت الأزقّة، وأصبحت تجاربهم الثقافية قريبة من الناس، قادرة على المزج بين البلاغة والسخرية والبساطة والعمق وبين الواقع اليومي والعادي.

ولهذا، لم يهتم الشاعر الشعبي الحديث بالتصنيفات الجاهزة ولا بالانتماءات الرسمية للشعر، بل كان همه الأول والأخير الاقتراب من التجربة الإنسانية بكل تفاصيلها، وقد أدّت الفوضى الخلّاقة في الحارة إلى تأثّر الشاعر بكل ما هو شعبي وعامي وفصيح، بل حتى التفعيلة والنثر والشذرة والعمودي. عاشت جميع الأشكال الشعرية في قصيدة عيال الحارة بكل عفوية، دون أي اكتراث بالقوالب أو الألقاب الرسمية. ومن هذه التأثيرات والعوامل الخارجية العديدة قد استقت وخلقت أسلوبًا مختلفًا ومتفرّدًا في طريقة النظر إلى الشعر والحياة.

الناس قالت… قالت اكتب لغاية

والغاية أكتب غير ما قالت الناس

أنا سليل الطين نسل الغواية

والطين ساس الهامشي .. هامش الساس

الحميدي الثقفي

وبسبب ضيق المساحة الإعلامية لشاعر الحارة، وقلّة ظهور شعراء الحارة في المؤسسات الإعلامية والصحفية، ذهبت القصيدة الشعبية من الحارة إلى المنتديات في بداية الألفية، وخلقت هناك فضاءً جعل الجميع يتفاعل معها. فتحولت الحارة الاجتماعية إلى حارة افتراضية تسمى «المنتدى»، يسكن فيها الشعراء الجدد ويعيشون بالقرب من القصيدة. وهناك نضجت التجربة لكثرة الشعراء وتنوع خلفياتهم، حتى خرجت من محيط السعودية إلى الخليج العربي، فكان لشعراء السبق مثل محمد النفيعي والحميدي الثقفي وعبدالمجيد الزهراني وخالد الردادي وعبد المعطي البدراني وتركي حمدان وبركات الشمري ومحمد عيضة وعيضة السفياني وعاطف الحربي، وغيرهم الكثير من عيال الحارة ممن يُنسب إليهم فضل تحويل المنتديات إلى تجربة «حاراتية» مغايرة لأي تجربة شعرية سابقة، تعايشت مع الواقع الثقافي والتحول الاجتماعي.

وهكذا، أصبح شاعر الحارة لا يحتاج منبرًا ولا واسطة «ولد عم»؛ يكفيه اتصال ضعيف وكلمة مرور واسم (غالبًا ما يكون مستعارًا)، لينشر قصيدته كيف ومتى يشاء وباللغة التي تشبهه، وهو جالس في مقلّط بيته دون الحاجة إلى نشاء الشماغ والياقة الخانقة. ثم يخرج بعدها إلى الحارة منتصرًا لنفسه ولها ولكل الأشخاص العاديين الذين عاشوا وماتوا في الهامش.

إن البحث في نشأة هذا الصوت الشعري الجديد، والتأمل في قصص شعرائه، وبالأخص «عيال الحارة»، يشبه السير في أزقّتها وملاحظة كل تفاصيلها الجغرافية والتاريخية والثقافية التي أفرزت حالةً شعرية امتدّت إلى الخليج والعالم العربي، دون أن يتكبّد شعراؤها عناء تلميع صورهم أو تنسيق هندامهم الذي كان -وما زال- غارقًا في عاديته. هذه العادية التي ما إن يغادرها الشاعر حتى يجد نفسه عاريًا إلا من اسمه، كما يقول أحد الذين قضوا أكثر من عشرين عامًا في الكتابة، ولكنه يتحاشى تعريف نفسه بـ«شاعر»، وإذا ما اضطر إلى إلقاء قصيدة في محفل ما، ألقاها وكأنه يتخلّص منها مؤقتًا، ليعود بعدها إلى حارته، مطمئنًّا على نفسه والقصيدة التي تسير معه.

أما السؤال الأخير فهو ليس عن اختفاء شاعر الحارة، بل عن اختفاء الحارة نفسها في واقعنا المعاصر. لقد تمدّنت الحياة حتى صارت الحارات مجرد «أحياء» متباعدة، بعيدة عن اللحظة الحميمة التي عرفتها سابقًا، وربما يكمن فهم سبب تكرار القصيدة اليوم على الطريقة التقليدية في غياب تلك اللحظة. فالحارة كانت قصة كاملة، وكان الشعر أحد أهم أجزائها التي جاورت ولادتها حتى آخر تحولاتها.

هذا التسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان في لقاء له مع الشاعر رشيد الزلامي، في خشم العان بمدينة الرياض، بتاريخ 12 رجب 1405ھ - 02 أبريل 1985م.

كيف يتغير الفن لو كانت المنطقة مليئة بالنزاعات والحروب؟

في هذا التسجيل مع الشاعر رشيد الزلامي يسأل الدكتور سعد عن شعر الرد والمحاورة، كيف تغير أو تطور، وش كان، وكيف أصبح.

ثامر السنيدي

وشو المسرح؟ على وزن «مَفْعَلْ». خط برجلك خط ويصير فاصل بين المسرح و الجمهور. هذا المسرح!

هذا ما يقوله سعد المدهش.

سعد كاتب وممثل ومخرج ومسرحي وفنان. نشأ أبو محمد في قرية السلمية في الخرج، ومثّل في مسرح الحارة، ومسرح المدرسة، وشارك في أكبر أعمال السعودية التلفزيونية كاتبًا وممثلًا مثل: «طاش ما طاش»، و«بيني وبينك»، وغيرهم.

من أكثر ما يميّز هالشخصية، طريقة تعاطيه مع الفن. مُلفت في كل تفاصيله.

يمكن سمعت عن شخص حط في مزرعته مكتبة أو ملعب كرة، لكن هل سمعت عن شخص حط في مزرعته مسرح؟ لا؟

في فِلم «سعد المدهش» بتسمع وبتشوف.

هذا من الأفلام الطويلة، رافقنا أبو محمد على مدار شهور في تجهيز مسرحية: «سوسة النخل»، وهي مسرحية في المسرح اللي يحبه سعد، مسرح الطفل. أبو محمد يحب كل تفاصيل هذا النوع من المسرح من تجهيز النصوص والبروفات، إلى الموسيقا والأغاني.

الله يخلف التعب ويسرّكم.

ثامر السنيدي

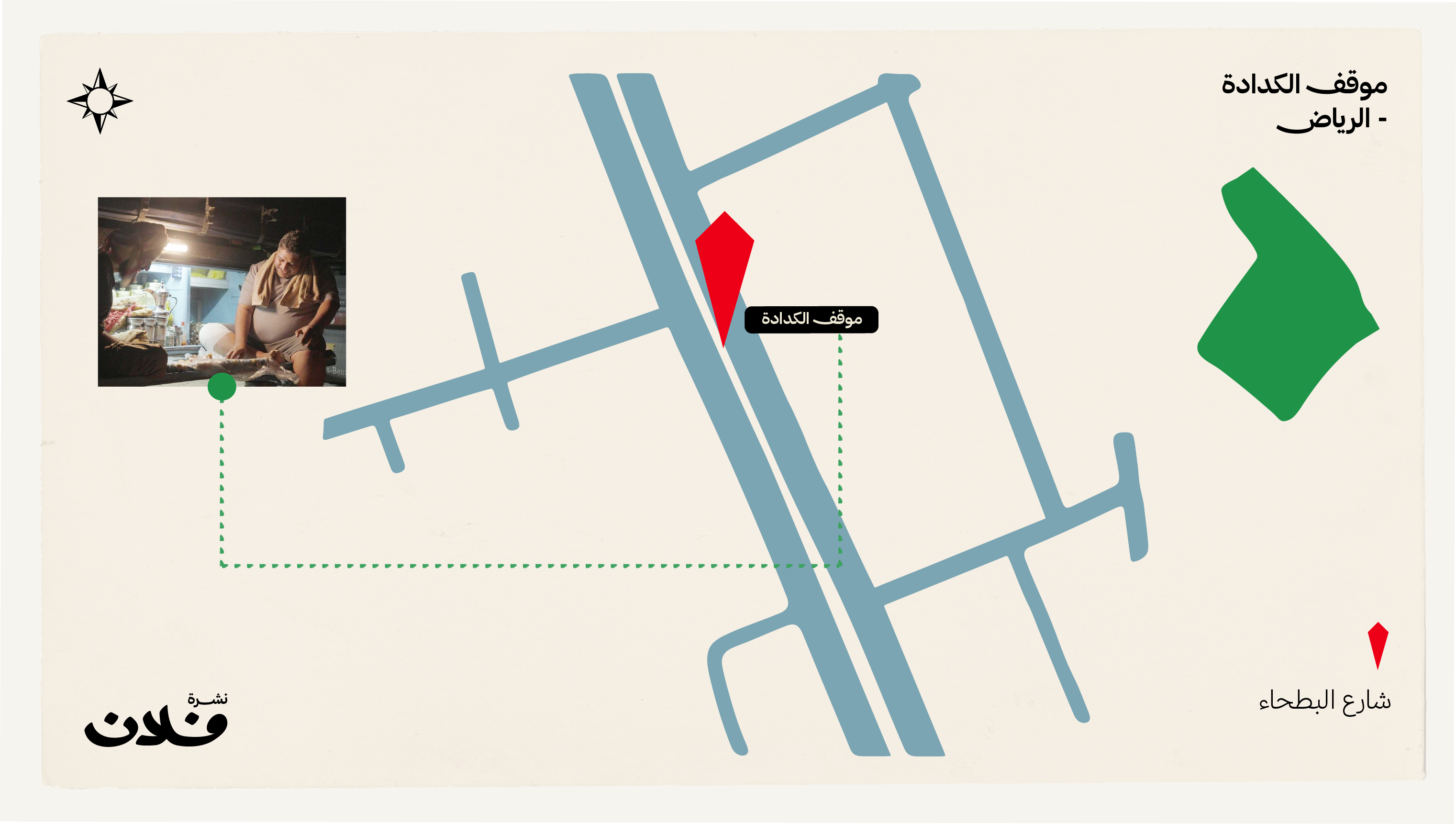

ضايق وتبي أحد تسولف معه؟

جرب تروح موقف الكدادة بديرتك.

بالرياض عندنا بالبطحا. هناك تلقى موقف مخصص لكدادي جدة، وثاني للخرج، وهكذا. شف لك الشايب اللي جنبه ترمس الشاهي وخذ وعط معهم، بتسمع سوالف عجيبة غريبة وبعضها مضحكة.

محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.