لماذا لا ينتهي الجوع من هذا العالم؟ 🤔

زائد: كتب من معرض الرياض للكتاب 📚

بينما كنتُ أتابع إصدارات معرض الرياض الدولي للكتاب، وما يحمله الدخول الخريفي في فرنسا وبعض بلدان العالم من عناوين جديدة وإطلالات أدبية، استوقفني حوار للكاتبة البلجيكية إميلي نوثومب، المعروفة بإصدار رواية كل سنة، تناولت فيه متلازمةً نادرة تُعرف باسم «متلازمة القلب المنكسر» (Tako-Tsubo). وهي حالة مؤقتة تصيب عضلة القلب فتشبه أعراض الجلطة لكنها في حقيقتها ناتجة عن صدمة عاطفية أو ضغط نفسي حاد، ما يجعل القلب يضعف فجأة تحت وطأة المشاعر، وهي العلة التي تمنح المواطن الياباني حقه في إجازة لمداواة «الكسرة».

سُميت هذه المتلازمة بـهذا الاسم بسبب شكل القلب أثناء حدوثها؛ إذ تتوسّع إحدى حجرات البطين الأيسر فجأة، فتأخذ شكل قفص أخطبوط ياباني يُسمّى «تاكو تسوبو»، وهو وعاء تقليدي لصيد الأخطبوطات. هذا التوسع يجعل البطين يبدو منتفخًا في الأعلى، ومُضيَّقًا في الأسفل، كما لو أن القلب نفسه أصبح وعاءً هشًّا يتأثر بالصدمة العاطفية، فيَظهر المرض كمرآة للجروح الداخلية الخفية، أعاذنا الله وإياكم من كسرة القلب.

أحدثكم في مقال هذا العدد عن الأسباب الحقيقية خلف استمرار الجوع في العالم. وبمناسبة قرب معرض الرياض الدولي للكتاب، ستختفي فقرة هامش هذا الشهر، لنضع بين أيديكم على مدار الأعداد المقبلة، وبالتزامن مع إعلانات دور النشر، مختلف الإصدارات العربية والمترجمة.

إيمان العزوزي

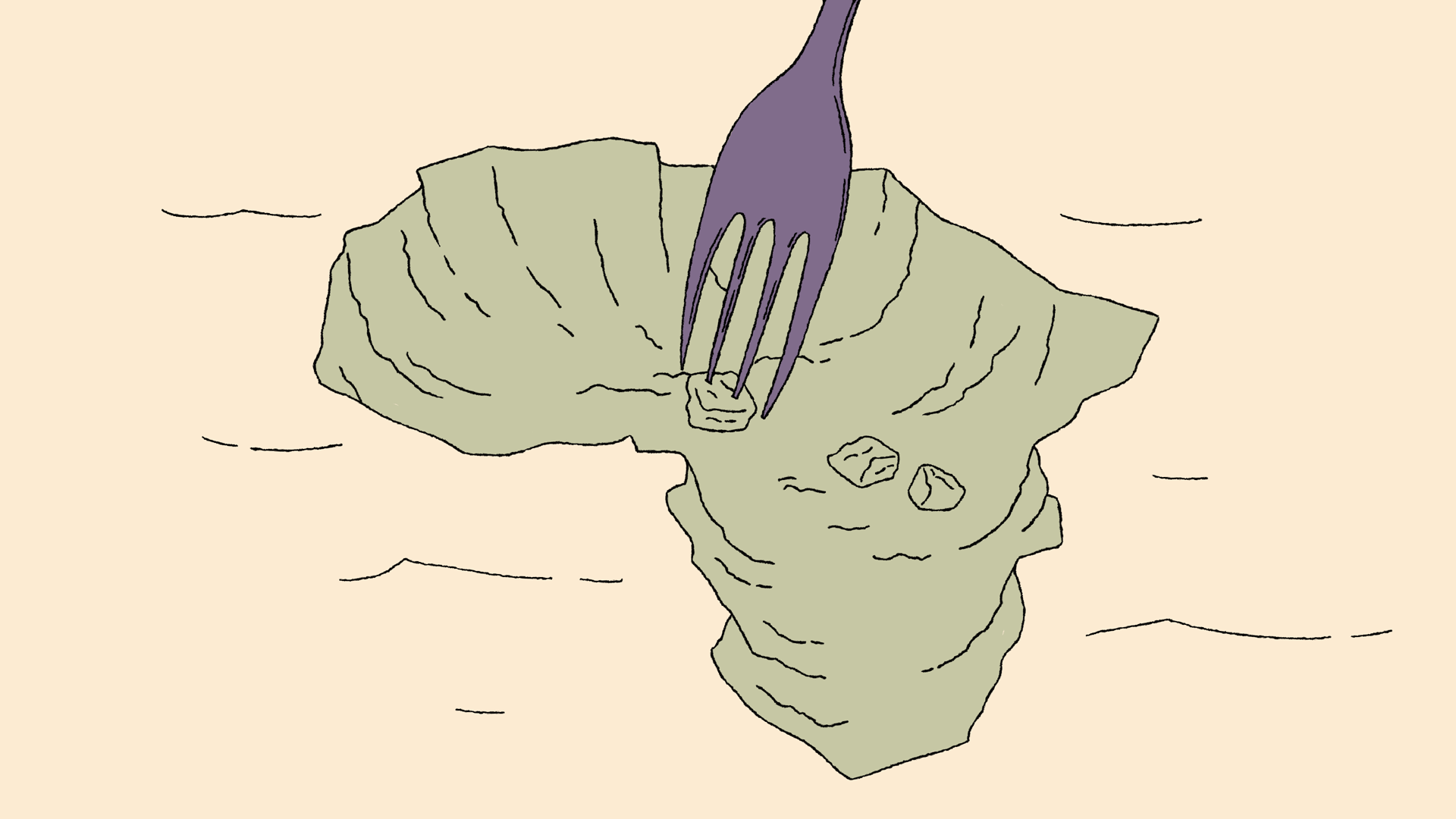

لماذا لا ينتهي الجوع من هذا العالم؟ 🤔

غالبًا ما نبتسم عندما نرى صور أنجيلينا جولي ترتدي زيًّا بسيطًا بلون الكاكي، تتنقل بحرية في إحدى دول العالم الثالث، تحتضن طفلة هنا وتربّت على كتف طفل هناك. في تلك اللّحظات، نشعر وكأن العالم لا يزال يحتفظ بطيبة قلبه، وأن هناك من يسعى بصدق لإحداث فرق، وأن القضاء على الفقر ليس حلمًا بعيدًا بل احتمال قريب المنال. ولا يزال البعض يردّد كلمات الأغنية الشهيرة (We Are the World)، التي شارك في أدائها نحو أربعين فنانًا أمريكيًّا، دعمًا لقضية إنسانية نبيلة؛ مكافحة المجاعة في إثيوبيا. كل هذه الصور والمبادرات ترسم لنا سردية جذّابة عن نوايا الغرب الصادقة في مواجهة الجوع والسعي نحو عالم أكثر عدالة وإنسانية.

غير أن الواقع يحمل وجهًا مغايرًا تمامًا لتلك الصورة الحالمة، وهو الوجه الذي يسعى جيسون هايكل، الأستاذ في معهد العلوم والتكنولوجيا البيئية وقسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بجامعة برشلونة المستقلة، إلى فضحه في كتاب «الفجوة: موجز عدم المساواة العالمية وآفاق الحل». من خلال هذا العمل، يزيح هايكل الستار عن المأساة التي تختبئ خلف السرديات المثالية، كاشفًا على البُنى الاقتصادية والسياسية التي تُكرِّس الفقر بدلًا من القضاء عليه، ومفككًا الأساطير التي تروّج لفكرة أن الغرب يسعى بصدق إلى إنقاذ العالم من الجوع والفقر.

يرى هايكل أن مفهوم «التنمية»، كما يروّج له الغرب، ليس سوى وهمٍ مصطنع، جرى تسويقه ببراعة حتى بات يُنظر إليه بوصفه حقيقة لا جدال فيها. حسب هايكل، فإن هذا المفهوم لم يكُن سوى خدعة خلقتها العلاقات العامة، ابتدأت مع خطاب الرئيس الأمريكي هاري ترومان عام 1949، حين استخدم مصطلح «التنمية» لأول مرة في مادته الرابعة، متحدثًا عن نية الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدات لدول العالم الثالث بهدف انتشالها من الفقر والجوع. لكن هايكل يوضح أن هذه المبادرة لم تكُن سوى محاولة مدروسة لإحداث تأثير نفسي عميق في نفوس الناخبين الأمريكيين، كي يشعروا بالفخر بدور بلادهم «الإنساني». وقد تأسست لاحقًا مؤسسات كبرى، مثل صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتكريس هذا الخطاب وترويجه عالميًّا، رغم ما يحمله من تضليل وانحياز.

يروج الغرب فكرة مفادها أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة هي فجوة طبيعية وحتمية، وأن الفقر مشكلة «فنية» يسهل تجاوزها. وفقًا لهذا التصور، يكمن الحل في تبني سياسات اقتصادية «صحيحة»، وبناء مؤسسات ديمقراطية فعّالة، والاعتماد على سخاء الدول الغربية ومساعداتها. لكن الأهم من ذلك، كما يُروِّج له، هو الالتزام بالبرامج التي تقترحها هذه القوى، وعلى رأسها برامج «التكيف الهيكلي»، التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، والتي غالبًا ما تُقدَّم بمثابة وصفة جاهزة للتنمية، رغم ما تحمله من آثار جدلية على المجتمعات المستهدفة.

يقدّم هايكل طرحًا نقديًا صارمًا، يستند فيه إلى تحليل دقيق للإحصاءات التي تملأ صفحات كتابه، وإلى مراجعة تاريخية لممارسات القوى الإمبريالية الأوربية، وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في أمريكا اللاتينية. من خلال هذا التفكيك، يؤكد هايكل أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ليست نتيجة طبيعية أو حتمية، بل هي نتاج مباشر لإكراهات مُمنهَجة فرضتها القوى الكبرى. ويذهب أبعد من ذلك ليبيّن أن هذه الدول لم تسعَ يومًا إلى تقليص الفجوة، بل عملت على ترسيخها وتوسيعها، إذ صُمِّم النظام الاقتصادي العالمي بطريقة تجعل تحقيق التنمية في دول الجنوب أمرًا شبه مستحيل، وتضمن في المقابل تعاظم ثروة دول العالم الأول ونفوذه.

ما يُروَّج له على أنه «وعد بالتنمية» لا يعمل في الواقع إلا في الاتجاه المعاكس؛ فالبنك الدولي، على سبيل المثال، يحقق مكاسب من ديون بلدان الجنوب، بينما تستفيد اقتصادات العالم الأول من السياسات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية. أما مؤسسة قيتس، فتجني أرباحًا من نظام الملكية الفكرية الذي يحرم دول العالم الثالث من الوصول إلى الأدوية والعلاجات الضرورية. وتُضاف إلى ذلك الملاذات الضريبية التي تستنزف موارد الدول الفقيرة، وتحرمها من إيرادات هي في أمسّ الحاجة إليها. بهذا، يصبح «الوعد بالتنمية» أداة لإعادة إنتاج التفاوت، وليس لتجاوزه.

يسخر جيسون هايكل من ادعاءات القوى الكبرى بأنها حققت تقدمًا ملموسًا في تقليص عدد الفقراء إلى النصف، وهو الهدف الذي تبنّته مؤتمرات الأهداف الإنمائية للألفية منذ مؤتمر روما عام 1996. ويجادل هايكل بأن هذه الدول لجأت إلى تعديل معايير القياس من أجل إنتاج نتائج مضللة، إذ غيّرت نقطة الانطلاق في تحليل الفقر من عام 1990 إلى عام 2000، مستغلة بذلك الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين خلال التسعينيات. لكن إذا ما استُبعدت الصين من المعادلة، يتضح أن عدد الفقراء قد ارتفع فعليًّا خلال الثمانينيات والتسعينيات، نتيجة لسياسات التكيف الهيكلي التي فُرضت على معظم دول الجنوب.

ويضيف هايكل أن هناك تلاعبًا واضحًا في تحديد خط الفقر العالمي، مما يعطي انطباعًا زائفًا بأن الفقر في تراجع مستمر، رغم أن هذا لا يتطابق مع الإحصاءات الوطنية في كثير من الحالات. ففي سريلانكا مثلًا، تشير البيانات المحلية إلى أن 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني، بينما يقدّر البنك الدولي النسبة بنحو 4% فقط، وهو تفاوت صارخ يكشف عن خلل في منهجية القياس وتضليل في سردية النجاح.

من جهة أخرى، تعتمد الأمم المتحدة، في تعريفها للجوع، على معيار ضيق يتمثل في انخفاض مدخول الفرد من السعرات الحرارية إلى ما دون الحد الأدنى اللازم للحفاظ على نمط حياة خامل، أي ما بين 1,600 إلى 1,800 سعرة حرارية يوميًّا. ووفقًا لهذا التعريف، لا يُعدّ الشخص جائعًا إلا إذا استمر هذا النقص لمدة عام كامل وأدى إلى آثار صحية خطِرة. هذا التصور يثير إشكالات عدّة، إذ يفترض أن من يعاني من الجوع لثلاثة أشهر فقط لا يُعد جائعًا، كما أن الأفراد النشطين الذين يحتاجون إلى سعرات حرارية أعلى لا يدخلون ضمن هذا التصنيف، مهما بلغ حرمانهم الغذائي.

ويبدو أن هذا التعريف، الذي تتبناه أيضًا منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يركز على الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، دون أن يأخذ في الاعتبار جودة التغذية أو كرامة العيش. فبدلًا من السعي إلى تحسين حياة الأفراد، يُكتفى بضمان بقائهم أحياءً لتلبية مؤشرات إحصائية، في تجاهل واضح لمشكلة سوء التغذية التي لا تُعدّ ضمن هذا الإطار أولويةً تستحق المعالجة.

كتاب هايكل لا يكشف عن حقائق جديدة كليًا، إذ يعيد تأكيد ما سبق أنْ طرحه عدد من المفكرين، مثل ها-قوون تشانق في «السامريون الأشرار»، وديف ريف في «عار الجوع». هؤلاء جميعًا يتفقون أن الدول الفقيرة لا تحتاج إلى مساعدات الدول الغنية أو وصفاتها الجاهزة لتحقيق التنمية، بل تحتاج ببساطة إلى أن تتوقف هذه القوى الكبرى عن إفقارها. ما تطالب به تلك الدول ليس أكثر من فرصة عادلة لاستخدام الأدوات نفسها التي اعتمدتها الدول الغنية في بناء قوتها الاقتصادية، من دعم حكومي مباشر، إلى حماية جمركية، وصولًا إلى أنظمة صارمة لبراءات الاختراع.

في جوهر الأمر، المشكلة ليست في غياب الرغبة لدى الفقراء في تحقيق التنمية، بل في أن هذه الرغبة قد أُجهضت عمدًا عبر سياسات ممنهجة حرمتهم من الوصول إلى السلالم التي صعدت بها الدول الغنية نحو الازدهار.

يشير هايكل أيضًا إلى معضلة وجودية أخرى يصعب تجاوزها: ماذا لو نجحت دول الجنوب في اللحاق بركب الشمال؟ ماذا لو انضم مليارات البشر إلى الطبقة المتوسطة العالمية وسُدّت الفجوة الاقتصادية؟ في نظره، فإن هذا السيناريو، رغم عدالته الظاهرية، يحمل في طياته تهديدًا بانهيار النظام البيئي، إذ إن نمط الحياة الغربي لا يمكن تعميمه على سبعة مليارات نسمة دون تجاوز القدرة الاستيعابية لكوكب الأرض.

في محاولة للخروج من هذا المأزق، يقترح الكاتب تبني سياسة «تراجع النمو»، التي فصلها في كتابه (Less is More: How Degrowth Will Save the World). تقوم هذه الرؤية على تقليص الإنتاج غير الضروري، والتركيز على تلبية الحاجات الضرورية، مع إعادة تعريف التقدم بعيدًا عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي. ويطرح بدائل مثل «مؤشر التقدم الحقيقي»، الذي يحتسب عناصر إيجابية مثل التطوع والعمل الأسري ويخصم السلبيات مثل التلوث، أو «مؤشر الكوكب السعيد» الذي يوازن بين متوسط العمر المتوقع ومستوى السعادة.

ويأمل هايكل في ظهور نماذج مجتمعية جديدة، تراهن على الزراعة المتجددة والانسجام البيئي، وتكف عن تقليد الغرب، لتخلق عالمًا مبتكرًا خاصًا بها. ورغم نبل هذه الرؤية، فإنها تبدو في نظر كثيرين أقرب إلى الحلم منها إلى الواقع، وتتطلب من دول الجنوب قدرًا كبيرًا من الخيال والشجاعة لتجاوز النماذج السائدة.

في النهاية، يظل الفقر هو «الشرير» الحقيقي، المسبب الأول للجوع، وكل من يسعى إلى مواجهته يُنظر إليه بوصفه «خيّرًا». من ذا الذي يستطيع أن يجادل هذه الحقيقة، وهو يعاين ملامح الحزن والأسى على وجه أنجيلينا جولي وهي تحتضن طفلًا جائعًا؟ إنها صورة تختزل سردية كاملة، نصدقها دون تردد!

كنّ قلبه يوم ينفض شرايينه

بيت بدوٍ تنفض الريح ذرياته

يصوّر الشاعر السعودي عبدالله بن زويبن -رحمه الله- في قصيدته الأشهر، ومنها هذا البيت، حالةً من فقد الرغبة في الحياة، متحسرًا على شبابه الذي انقضى في هزائم لا تُحتمل. يقول:

وأن شعرت بهسةً في موازينه؟

يا وجودي يا شبابي وعتراته!

وجد من داسه زمانه برجلينه

كل ما شافه يبي ينتهض شاته

يعبّر الشاعر بهذه الأبيات عن وجع داخلي عميق، حيث يستحضر شبابه المهدور، ويشبّه نفسه بمن انشغل في مواجهة النوائب والصراعات، كلما حاول النهوض أعاده الألم إلى موضعه.

وفي التشبيه الذي اخترناه، يصوّر قلبه مثل بيت بدوي انتفضت أستاره، والذرى هنا هو الملجأ الذي يحتمي به المرء من قسوة الطبيعة، من البرد والريح والمطر. حين يهتز الذرى، يصبح البيت مكشوفًا وضعيفًا وبلا حماية. هكذا يرى الشاعر قلبه: هشًّا، خاليًا من القوة، يتألم لأبسط المواقف، ويئن بصمت يسمعه كل من مرّ به.

ويكتمل هذا التصوير الحزين في باقي القصيدة. حين يصف قلبه وقد جفّ من كثرة التنهدات، وكأن الحزن قد استنزف فيه كل نبض، وكل دفء، حتى بات مجرد صدى لوجعٍ لا يهدأ.

خُزامى اليامي

هراطقة

يواصل فرانك هربرت، في «هراطقة»، الجزء الخامس من سلسلة «كثيب» الصادرة عن دار كلمات، تأمله في ديناميكيات السلطة، وبقاء البشرية من خلال مواجهة المؤسسات التقليدية بقوى جديدة ناشئة عن التشتت البشري. تجد أمهات «بني جيسيريت»، الحافظات لمعرفة تمتد لآلاف السنين، وسيدات التأثير الخفي، أنفسهن في مواجهة «الأمّهات الموقّرات»، نسخة متطرفة من نظامهن، يعتمدن على الصبر واستراتيجية والسيطرة على الذات. تفرض «الأمهات الموقرات» هيمنةً عنيفة، مستخدمات الجنس والعنف كأدواتٍ سياسية. بهذا، يضعنا هربرت في توتّر بين تصورين للسيطرة، أحدهما قائم على الأمور الباطنية والانضباط والجينات، والآخر على الغلو، والإخضاع والخوف. تمثل هذه المعارضة فكرة أن الإنسانية، لم تتطور بعد التشتت فحسب، بل تمزق إرثها إلى انحرافات متناقضة.

بعيدًا عن صراعات الفصائل، يتساءل الكاتب عن قدرة البشر على التكيّف مع مستقبلٍ غير متوقع، في سياق مسار الذهب الذي رسمه «ليتو الثاني». يصبح «دانكن إيداهو»، الذي يُعاد إحياؤه مرة أخرى كـ«قولا» (Ghola)، ناقلًا للذاكرة والهوية، مما يطرح السؤال حول ما يشكل ديمومة الكائن. بالمثل، تذكّرنا شخصية «شيانا»، الطفلة القادرة على التحكم في ديدان الرمل، بأن الطبيعة نفسها فاعل في التاريخ، مشيرةً إلى الدور المركزي للبيئة في السلسلة. باختصار، توضح «هراطقة» أن البقاء ممكن فقط بثمن التغيير المستمر؛ ما هو ثابت محكوم عليه بالزوال، بينما القوة الحقيقية تكمن في القدرة على استقبال التغيير، حتى لو قُلبت الهياكل الأكثر رسوخًا.

مرحبًا بكم في مكتبة هيونام-دونق

في رواية «مرحبًا بكم في مكتبة هيونام-دونق»، الصادرة عن دار سدرة، تدعونا الكاتبة الكورية-الجنوبية هوانق بو-روم إلى عبور عتبة مكان تجاوزت فيه الكتب كونها أشياء نحملها ونملأ بها المكتبات، بل هي بمثابة رفقة للشفاء. تحكي الرواية قصة «يونقجو»، وهي شابة تهجر وظيفتها المرهقة لتفتح مكتبةً في حي هادئ في سيول. تستكشف هذه الرواية المفعمة بالهدوء الحاجة إلى الصمت، وإعادة اكتشاف الذات، وبناء علاقات إنسانية صادقة. ومن خلال لقاءاتها مع الزبائن، الذين يحمل كل واحد منهم جرحًا أو حلمًا، تكتشف «يونقجو» أن الكتب يمكن أن تكون ملاذات، وجسورًا، وأحيانًا إجابات.

ما يجعل هذه الرواية مؤثرةً للغاية هو قدرتها على تحويل اليومي المعاش إلى شِعر، فالكتابة رقيقة، شبه تأملية، وكل فصل يشبه كوب شاي يُشارَك في هدوء ظهيرة شتوية. لا تسعى هوانق بو-روم إلى إبهار القارئ بتقلبات درامية، بل إلى تهدئته ومصالحته مع ذاته. «مرحبًا بكم في مكتبة هيونام-دونق» هو مديح للرويّة، ولجمال التفاصيل الصغيرة، ولقدرة الكلمات على ترميم ما تهدّم لأسباب عدة. فهي رواية تخاطب أولئك الذين يبحثون عن مساحة داخلية يجدون فيها أنفسهم من جديد.

من خلال روايتها الأولى، تدافع الكاتبة التي تركت الهندسة من أجل التفرغ للكتابة، عن المكتبات المستقلة. فهي بالإضافة لكونها فضاءات اقتصادية، تُعد مكانًا يجد فيه القرّاء الإصغاء والعزاء والروابط الإنسانية، بعيدًا عن منطق التجارة. وتتحول المكتبات إلى ملاذات للذاكرة والمشاركة، كما أنها ضرورية للحفاظ على غنى الثقافة وجمال التفاصيل اليومية.

بيت عزيز

بعد خمس سنوات من الغياب يعود الكاتب السعودي عادل الدوسري برواية جديدة، هي السادسة في مشواره الروائي «بيت عزيز» الصادرة عن دار رشم.

الفكرة في هذه الرواية ليست فكرةً واحدة. إنها «تشظٍّ لعدة مراكز وجودية تتصدّع فجأة وينهار المعنى»، وتسقط منظومة الأخلاق المضطربة في الأسرة (باعتبارها تمثيلًا مصغّرًا للمجتمع) حين تموت «نشمية» الأم. لا تدور الرواية حول موتها الحسي، بقدر ما تدور حول ما يموت في الآخرين تباعًا دون أن يُدفن. كل شخصية في هذه الرواية هي صورة مقلوبة لفكرة «الحياة الطبيعية»، تلك الحياة التي لا تسندها بنية داخلية متينة، حيث يمارس الحب هربًا من الوعي، ويتحوّل الجنس إلى فعلٍ قلق، يقاوم رغبة الوقوع في العدم. الرواية تحاول أن تقول إن الموت أكثر من مجرد لحظة، وأعمق من حالة فقد، وأقسى من غياب الروح. إنه لحظة انكشاف فادح على وجودٍ متهلهل، وهشاشة ما كنا نظنه متينًا. وأن العائلة، في أكثر صورها ترابطًا، قد لا تكون مكانًا للحماية، بقدر ما تكون مرآةً تشوّه فهمنا للذات.

هكذا، تنبش رواية «بيت عزيز» أعماق الذاكرة العائلية، وتكشف التوترات الخفيَّة التي تشتعل تحت أسطح بيوتٍ تتظاهر بالتماسك. من لحظة موت الأم، تتداعى مسارات الأبناء، كلٌّ بطريقته الخاصة في مواجهة الفقد. تُبرِز الرواية الصراع بين الإخوة، والغيرة، والتمييز، والحب الملتبّس الذي يربطهم جميعًا بأمّهم الراحلة، والأب الصامت العاجز. ومن خلال هذه المأساة، تتداخل الفلسفة بما هو واقع يُعاش، ويصبح البيت مسرحًا يعرض أسئلة كبرى عن الوجود والموت والمعنى والعدم.

يمكن القول إن «بيت عزيز» رواية عن الحزن العائلي، وربما يمكن التوسّع في القول بأنها مرآة تعكس أسئلة الإنسان الكبرى، مثل: ما معنى أن نحيا؟ وما الذي يبقى بعد أن نمضي؟

لا أنا لا هو لا أحد

صدرت عن دار صفصافة الرواية الثالثة للكاتب السعودي إبراهيم المكرمي «لا أنا لا هو لا أحد».

لا يتقدّم في هذه الرواية بطلٌ وحيد، بل يمضي السرد وفق صوتين يتناوبان الحكاية كما يتناوب الألم على الجسد. في حركة سردية يذكرنا الراوي المثنى، بنداء الفقد العربي القديم: «خليليّ عوجا...». هنا، حيث لا الأنا أنا، ولا الهو هو؛ تتقاطع الاعترافات مع الهذيان، في بناء سردي تذوب فيه الأزمنة وتتداخل الذكريات، حتى يغدو النص نفسه مرآةً لجرحٍ قديم، ضاربًا في طفولة الشخصية كما في طفولة الصحراء. تُكتب الرواية بذاكرتين: ذاكرة جمعية مثقلة بتاريخ الطائفية والانقسام، وذاكرة فردية تحوّلها الكتابة إلى صرخةٍ شخصية، تنبع من الألم وتعود لتتردّد في حناجر الجميع.

بهذا التداخل، تتحوّل أسئلة الطفولة إلى محاكمة للطائفية، وإلى معاناة تتجاوز الخاص لتلامس العام. يغامر الكاتب بتفكيك الهوية السردية، ويعيد تشكيلها عبر تعدد الأصوات، ليكشف عن هشاشة الذات في مواجهة الذاكرة، وعن قدرة الحكاية على فضح المستور، وتعرية ما كان يُظنّ أنه ثابت. إنها رواية لا تبحث عن بطل، بل عن صوتٍ قادر على حمل الوجع، وتفكيك المعنى، وإعادة طرح السؤال: من نحن حين لا يبقى أحد؟

أريد مثلها: خريطة السلوك الاجتماعي

تأليف: مايكل جون، أليكس بنتلي، مارك ايرلز / الناشر: قنطرة للنشر والتوزيع / عدد الصفحات: 128

نحن كائنات اجتماعية بطبيعتنا، لذا فإن معظم قراراتنا وخياراتنا لا تنبع من غرائز فطرية بحتة، بل من معرفة مكتسبة توجهنا وتؤثر فينا باستمرار.

يأتي هذا الكتاب، الذي ألّفه ثلاثة من الأساتذة المرموقين في المجالين الأكاديمي والاجتماعي، في وقته تمامًا. فهو يعالج موضوع التأثير الاجتماعي بتركيز وعمق، ويقدمه في صفحات قليلة دون أن يفقد دقته أو براعته. يتناول السلوك الاجتماعي من منظور جديد، موضحًا كيف يشكّل التعلّم الاجتماعي إدراكنا وسلوكنا واختياراتنا اليومية.

ما يميز هذا العمل أنه يقرّب فكرةً قد تبدو معقدة أو عصية على الفهم، ويجعلها في متناول القارئ العادي. لقد نجح المؤلفون في رسم ملامح هذه السلوكيات لدى شرائح متعددة من الناس، دون اللجوء إلى لغة أكاديمية مغلقة، مما يمنح النص طابعًا إنسانيًّا وتواصليًّا فريدًا.

يحتوي هذا الكتاب على تفاصيل جذّابة تهم كل من يتناول علم الاجتماع بفضول وتحليل. تنبع فكرته الأساسية من عدة محاور، أبرزها أن الفرد لا يتخذ قراراته بمعزل عن محيطه، بل يتأثر بمن حوله، ويستعين بعقول الآخرين من خلال تقليدهم. فالتقليد، كما يطرحه المؤلفون، ليس مجرد تكرار، بل أداة فعّالة للتعلم، ساهمت عبر العصور في انتشار الأفكار وتشكّل الثقافات.

أما المحور الثاني، فيسلّط الضوء على الصعوبة التي يواجهها الإنسان في تغيير سلوكه، وهي سمة مشتركة بين معظم البشر. ومن خلال أمثلة تاريخية دقيقة، يستعرض الكتاب كيف أن الحملات السياسية غالبًا ما تتوجّه إلى الجماعات لا إلى الأفراد، انطلاقًا من فهم عميق لطبيعة التأثير المتبادل بين البشر، حيث لا يعيش الإنسان في عزلة، بل يتشكّل سلوكه ضمن شبكة من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية.

لا شيء نحسد العالم عليه: الحياة العادية في كوريا الشمالية

تأليف: باربرا ديميك / ترجمة: د. محمد نجيب / الناشر: كلمات / عدد الصفحات: 504

تُصنّف هذه الرواية ضمن أدب «الديستوبيا»، وقد حازت على اهتمام كلٍّ من القراء والنقاد، حتى أن البعض يضعها جنبًا إلى جنب مع رواية جورج أورويل الشهيرة «1984». بل يُقال إن أورويل ربما ما كان ليكتب روايته لو أنه اطّلع على هذا العمل، لما فيه من تصوير واقعي لبلد يعيش تحت رقابة دائمة، بلد يوجد بيننا، لكنه بعيد كل البعد عن مفاهيم الحرية والانفتاح. ذلك البلد هو كوريا الشمالية، حيث يخضع الشعب لسلطة «الأخ الأكبر» بكل ما تحمله الكلمة من رمزية قمعية.

تروي الرواية قصص ستة أفراد يعيشون في ظل نظام استبدادي، تكشف حكاياتهم عن واقع يومي قاسٍ، يعكس حياة عامة الناس في ذلك البلد المنسي. كرّست باربرا ديميك، الكاتبة والصحفية التي ترأست مكتب صحيفة في كوريا الجنوبية والصين، خمسة عشر عامًا من حياتها لجمع هذه الشهادات، عبر مقابلات مؤلمة مع منشقين كوريين، تحدثوا عن الانفصال بعد الحرب، وعن المجاعة، وعن الفقر الذي مزّق حياتهم.

خاطر هؤلاء المنشقون بكل شيء؛ بأرواحهم ووظائفهم وعائلاتهم، هربًا من دولة شمولية لا تمنحهم أدنى حقوقهم في العيش الكريم أو حرية الاختيار. تضع قصصهم القارئ في مواجهة مباشرة مع واقع لا يُحتمل، وتثير شعورًا بالخجل لدى من اعتادوا على الحرية وكأنها أمر بديهي.

يمتاز هذا العمل بوصف تاريخيٍّ دقيق لكوريا الأم، منذ الاحتلال الياباني وحتى الانقسام الذي فرضته السياسات الرأسمالية الأمريكية. يسرد تفاصيل حكم «كيم إل سونق» ثم ابنه «كيم جونق أون»، ويكشف عن آليات السيطرة التي تحكم الحياة اليومية.

أما عنوان الكتاب، فهو مأخوذ من نشيد يُردّده طلاب المدارس في كوريا الشمالية، تمجيدًا للوطن والنظام. لكن بعد قراءة هذا العمل، لا يسع القارئ إلا أن يتساءل: هل هذا التمجيد حقيقة راسخة أم مجرد وهم يُفرض على الألسنة؟

سيرتهم: صفحات من تاريخ الإدارة والاقتصاد في السعودية

تأليف: محمد عبدالله السيف / الناشر: جداول للنشر والتوزيع / عدد الصفحات: 224

يأسرك محمد عبد الله السيف مؤلف هذا الكتاب بأسلوبه المتقن، إذ يدفعك إلى متابعته بتمعن ومتعة، تمامًا كما فعل في أعماله السابقة التي رسّخت مكانته كأحد أبرز كتّاب السيرة في الساحة الثقافية. يشهد له القرّاء بقدرته الفريدة على تحويل السيرة الذاتية إلى سرد حيّ ومشوق، كما في كتابه المعروف «صخور النفط ورمال السياسة»، الذي تناول فيه سيرة الوزير عبدالله الطريقي، أحد رواد قطاع البترول في السعودية، وغيرها من السير.

يجمع السيف في هذا العمل، سلسلةً من الحلقات التي سبق أن نُشرت في إحدى الصحف، ويضم إليها مقالات وردود المعقبين، ليصوغ منها كتابًا غنيًّا بالتجارب والمعاني. يتناول ست شخصيات سعودية اختارها بعناية ممن تركت أثرًا بالغًا في مجاليّ الاقتصاد والإدارة، وأسهمت في نهضة المملكة العربية السعودية على أكثر من صعيد.

يتّخذ الكتاب طابعًا تسلسليًّا تاريخيًّا، يرصد من خلاله الكاتب ملامح تطور السعودية ونهضتها خلال فترات مختلفة، كما يُعد مرجعًا مهمًّا ومفتاحًا قيّمًا لكل من يهتم بمجال الأعمال والتنمية في عالم المؤسسات.

الشخصيات التي يتناولها السيف في هذا العمل هي:

عبدالرحمن السبيعي، الذي يجسّد دور التجار في بناء الدولة وتأسيسها.

عبداللطيف العيسى، ومسيرته من تجارة الأقمشة إلى وكالة جنرال موتورز.

منير العجلاني، الذي ننتقل في حياته بين الثقافة والسياسة، بين يده التي تكتب والأخرى التي تفاوض.

عبدالعزيز التويجري، ومعظم محطاته البارزة في مسيرته الوطنية.

صالح العمير، الذي انتقل من موظف بسيط في مالية جازان إلى مهندس موازنة الدولة.

محمد الطويل، من مُعقّب في إمارة الرياض إلى مشرف على تدريب موظفي الدولة.

كتب السيف سيرهم الذاتية بأسلوب أقرب إلى الحوار الحي، مستعرضًا طفولتهم وشبابهم، ومسار تحولهم إلى رموز وطنية. كما توقف عند السياقات التاريخية التي أحاطت بكل شخصية، والمناصب التي تقلّدوها، وفصل في الإنجازات التي تركوها خلفهم.

في مقدمة الكتاب، يوضح السيف أن الدافع وراء تأليفه كان كثرة الطلب على توثيق سِيَر الشخصيات التي ساهمت في بناء الدولة وازدهارها. رغم أنه اضطرّ لتجاوز أسماء أخرى لا تقل أهمية، فذلك لا ينتقص من قيمة المحتوى، ولا من عمق التجربة التي يقدمها.

يتطلع قرّاء السيف إلى آخر كتبه، الصادر حديثًا عن دار جداول بعنوان «بين السفارة والوزارة»، الذي يضم على غرار معظم كتبه، سيَر عشر شخصيات سعودية عملت بين السفارة والوزارة، ويغطي هذه المرة مجال العمل الإداري والدبلوماسي.

خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.