الربابة: صوت البدوي حين يُمنع من البكاء

الآلة التي حملت ذاكرة المكان

اللحن هو اجتماع النغمات الموزونة المؤتلفة، وهو يشبه الكلام من جهة أن الكلام إنما هو اجتماع حروف مؤتلفة، فإذا لم تُحسن تأليفها لم يُفهم الكلام، وكذلك النغم إذا لم يُحسَن تأليفها لم يَحسُن السماع.

الفارابي

عندما تُمر إلى مسامعك «أنشودة الفرح»، الحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، يخطر ببالك فورًا: لقد سمعت هذا من قبل! ربما في خلفية نشرة أخبار، أو في موسيقا الانتظار الطويل بعد الردّ الآلي قبل تحويلك إلى الموظف.

وعلى دقّة النغمات وإحكامها في المقطوعة، لم تكُن يومًا مما يطرب أكثرنا.

قدّم ماكس فيبر، في سياق مشروعه الكبير لفهم عقلنة أوربا، إحدى أهم نظرياته عن الموسيقا. رأى فيبر أنّ الموسيقا الغربية هي «الأرقى»، و«الأكثر تعقيدًا»، و«أسمى ما أنجزته الحضارة البشرية». غير أنّ هذه الرؤية لم تكُن بريئة؛ فهي متجذّرة في خلفيته الاجتماعية والفكرية، وتعكس نزعةً مركزية أوربية كما يرى نقّادها. فالنظرية تضع التراث الموسيقي الغربي على قمّة سُلّمٍ تطوّري متخيّل، فيما تُقصي التقاليد الموسيقية الأخرى وتعدها أدنى شأنًا.

ولطالما كانت مكانة الموسيقا العربية وتأثيرها مُهمَلًا أو مُنتقَصًا عند كثير من المؤرخين الغربيين، إلى أن قدّم هنري جورج فارمر مساهماته؛ فخلص إلى أنّ العصر الذهبي للحضارة الإسلامية أفرز نهضة موسيقية وفكرية أثّرت مباشرةً في النهضة الموسيقية الأوربية اللاحقة.

الموسيقا أسسها معقلنة بلا شك، لكنها أيضًا وجدان. وهي لا تخاطبك ما لم تكُن أنت من ثقافتها. قد تبدو مقطوعة «في قاعة ملك الجبل» رائعةً للنرويجيين، لكنها لن تُضاهي في وقعها ربابة ملهي حشاش عند بدوي.

ومن هنا تأتي هذه المقالة، محاوَلةً للإجابة عن سؤال بسيط وعميق في آن: لماذا أحبَّ البدو الربابة؟

نوّاف الحربي

صوت الصحراء: الربابة مرآةً للذوق البدوي

نميان السليمي

هناك أصوات تلتصق بالذاكرة أكثر من الصور، وكأنها أوتادٌ تشدّنا إلى زمن لم نعِشه لكنه يسكننا.

في كل مرّة سمعت فيها صوت الربابة، كنت أشعر أن هذا الصوت لا يأتي من الخشب أو الجلد أو الوتر، بل من شيء أعمق. كان صوت الربابة عندي أشبه بريحٍ بعيدة تحمل آلاف الحكايا، تُروى بصوت وتر واحد، تنساب أنغامه ببطء وكأنها تهمس بأسرار الصحراء، عن غياب طويل يفتقد صاحبه، وعن ترحال متواصل، وعن شوقٍ ثقيل يرافق حياة يملؤها الشتات والفرقة، وعن حياة بسيطة، لكنها تحمل في تفاصيلها الكثير من المعاني.

هذا الصوت لا يتكرّر بلا هدف، بل يُعبّر عن النفس البشرية المرتبطة بالأرض، ويفصح عن شعور البدوي الذي يجد في هذه الآلة صوته الحقيقي، بعيدًا عن تعقيدات الأصوات وتعدّدها.

ولكن لماذا وترٌ واحد فقط؟ ولماذا تبدو مقاماتها دائمًا حزينة، كأنها مولودة من الفقد؟ وكيف استطاعت أن تعبّر عن البدوي وبيئته وشخصيته بكل هذا الصدق الصارخ؟

الربابة، من منظور ثقافي وإنساني، مرآة تعبّر عن وجدان الجماعة التي ابتكرتها؛ آلة تختصر بالصوت ما تعجز عن قوله الكلمات، وتكشف عن علاقة الإنسان البدوي ببيئته ومشاعره. فهي صوت البيئة… لا مجرد خيار فني.

يرى المستشرق الفرنسي إرنست رينان أن «الصحراء أرض التوحيد»¹، حيث كل شيء يتجه نحو أصل واحد: الطبيعة والمصير واللغة، وحتى الصوت. ومن هنا، لم يكُن اختيار وترٍ واحد للربابة قرارًا تقنيًّا، بل تعبيرًا بيئيًّا. البيئة التي لا تتعدّد فيها الألوان، ولا الأصوات، أنتجت آلة تختزل المعنى في خطٍّ صوتي واحد.

وحين انتقلت الربابة من البيئة الصحراوية إلى الأندلس، ثم إلى أوربا، حيث تطوّرت إلى «الريبك» ثم إلى الكمان²، بدأ تعدّد الأوتار يعكس تعدّد المناخ والمدن والذوق، وطبيعة الحياة ذاتها.

ويذهب الفارابي في كتابه «الموسيقى الكبير» إلى أن:

المزاج العام الذي يتشكّل من الهواء والطعام والماء والتضاريس، يؤثر في الذوق السمعي، ويُكوّن الاستعداد النفسي لتفضيل نغمٍ دون آخر.³

فالبيئة القاسية، بما فيها من وحدة وفقد وشتات وترحال، تُنتج طبعًا نفسيًّا ميّالًا إلى الحزن والتأمل والأنين الداخلي. هذه الطبائع تُفضي إلى نشوء مقامات موسيقية حزينة، ذات أنغام بسيطة، لكنها ذات أثر وجداني عميق.

ولذلك، فإن الربابة، المنبثقة من هذه البيئة، لا تليق بها المقامات المزخرفة أو الطَّرَبيّة، بل تنتمي إلى فضاء الحنين والشجن، وتُعبّر عن مزاجٍ سمعيٍّ متأمل، لا صاخب أو احتفالي.

فإذا كان الفارابي قد رَبَط بين الذوق والبيئة، فإن ابن سينا يُكمل الصورة من جهة أخرى، حين يرى أن الإنسان يُسقط مزاجه الخاص على الأدوات التي يستخدمها، فتغدو هذه الأدوات مرآةً لشخصيته وبيئته معًا.⁴

في هذا السياق، تُعد الربابة مثالًا حيًّا لهذا الإسقاط النفسي والثقافي؛ فهي لا تُنتج صوتًا نقيًّا مصقولًا كأوتار الكمان أو البيانو، بل يُسمَع في نبرتها خشونَةٌ تعبّر عن حقيقة الإنسان البدوي:

صوتٌ حاد، بسيط، صادق، لا يتجمّل ولا يتصنع.

إنه صوت قد لا يُرضي الذوق الأكاديمي، لكنه يُرضي حاجة أعمق: الحاجة إلى البوح.

الربابة: صوت الرجل حين يُمنع من البكاء

ولأن البيئة البدوية تُملي على الرجل أن يكون قويًّا دائمًا، وتُقيّد التعبير عن مشاعر مثل البكاء والحنين أو الضعف، يجد في الربابة وسيلةً للحديث عن نفسه دون أن يتكلّم مباشرة.

الربابة لا تُشبهه فحسب، بل تتكلّم باسمه. ليست أداةً خارجية، بل امتدادٌ لصوته الداخلي.

ولهذا، لا يرى البدوي في الربابة «آلة»، بل يَسمع فيها صوته الذي لا يستطيع أن ينطقه.

الربابة تعزف صوتًا واحدًا، لكنها لا تكرّره آليًّا، بل تُراكم عليه حزنٌ وحنينٌ وتوق. وبذلك، تصبح تمثيلًا لثقافة تُعيد الحكاية بطرقٍ لا نهائية؛ ثقافة الرواية الشفوية العفوية، لا التدوين الموسيقي المكتوب.

هي آلة غريزية؛ البدوي لا يتعلّمها في مدرسة، بل يشدّ وترها لأول مرّة كما يصرخ الطفل أول صرخة، هي امتدادٌ لجسد الإنسان، لا وسيط بينه وبينها.

يضع العازف الربابة على صدره، ويشدّ القوس، فتخرج الموسيقا كما يخرج الحنين من القلب بلا إذن. ويتوارثها البدو كما يتوارثون الشعر النبطي، ويعزفون بها بما هي عليه من بساطة… فقط قلب وذاكرة.

بهذا المعنى، تُجسّد الربابة ما وصفه نيتشه بـ«الفن الديونيسي» — الفن الذي ينطلق من الغريزة، ومن الوجد، ومن الجسد، ومن الطابع الاحتفالي والانفعالي للحياة.⁵

إنها نقيض الفن «الأبولّوني» المعقلَن، الخاضع للنظام والصرامة؛ فالربابة لا تعرف القواعد، بل تعرف الصدق، والحدس، والانفعال.

وفي أدواتها، تعبّر الربابة عن الاقتصاد في الوسائل، والثراء في المعنى؛ عن الانتماء إلى التاريخ لا إلى السوق، والارتباط بالمكان والبيئة، لا بالصناعة. كل شيء فيها ينتمي إلى الطبيعة، كما تنتمي هي إلى الذاكرة.

الربابة، بوترها الواحد، تذكّرنا أن الأدوات ليست محايدة. فهي تحمل في صوتها الذاكرة والمكان والمزاج. وهي تبوح، من دون أن تتكلّم، بما لا يُقال في الصحارى الجافة والكلمات الصلبة.

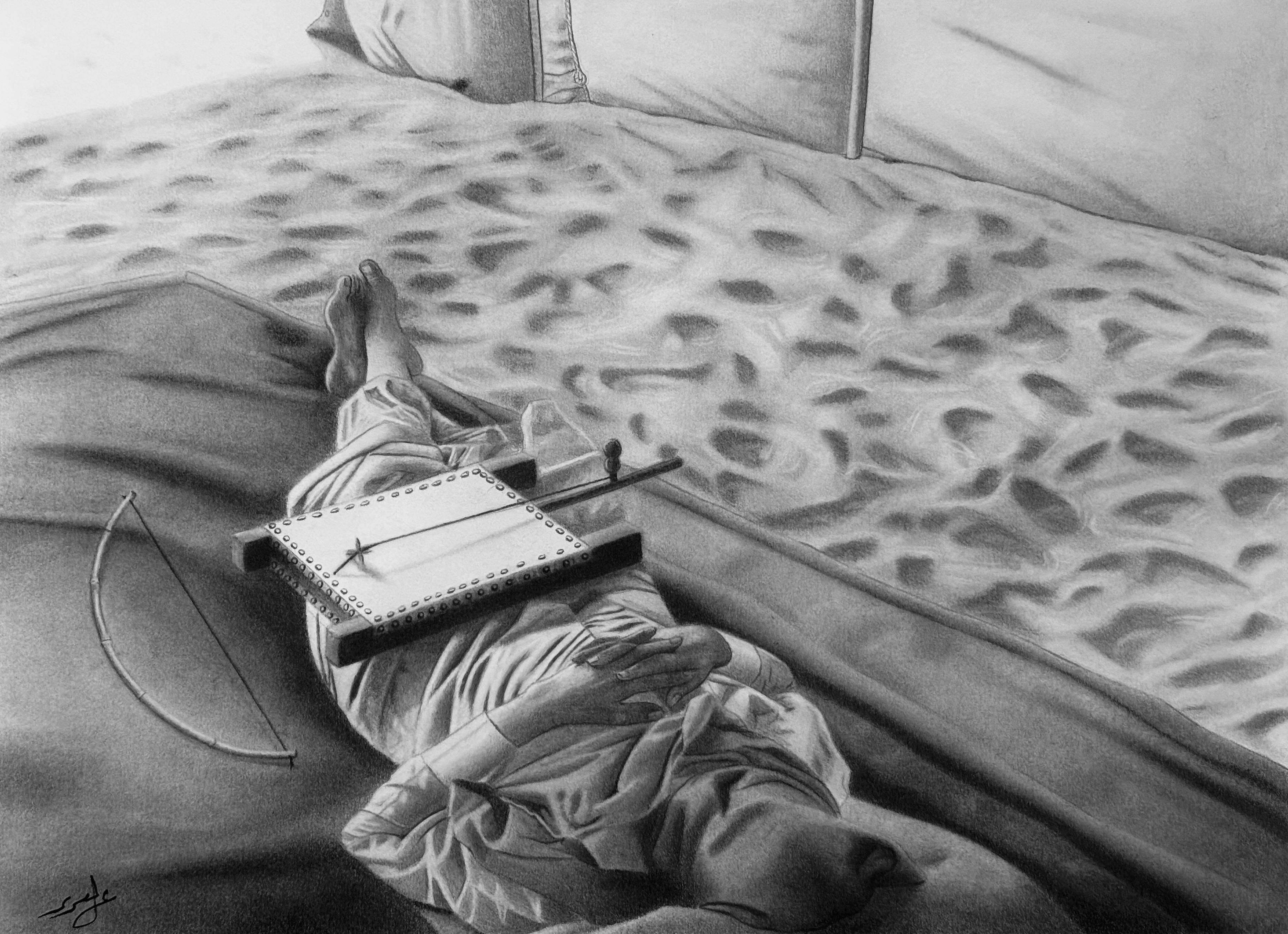

أما مواد تصنيعها، فالهيكل (الصندوق والصدر) يؤخذ من خشبٍ خفيف لكنه قوي، مثل السدر أو الجوز، لأنه يعطي ثباتًا وشكلًا متينًا للآلة. يساعد في نقل الصوت وتكبيره داخل الصندوق الخشبي، خفيف الوزن ليسهل حمل الربابة أثناء العزف والترحال.

وجلد الماعز، لحاف الصوت ليخرج دافئًا. يُثبّت جلد الماعز على فتحة الصندوق ويُشَدُّ بإحكام، فمرونته تجعله يهتز بسهولة مع اهتزاز الوتر، مما يُنتِج صوتًا واضحًا ومتوازنًا. هذا الاهتزاز يمنح الربابة رنينًا دافئًا يناسب طابعها العاطفي، ويضفي على نغمتها لمسة طبيعية أقرب إلى الصوت البشري.

ووتر الربابة عادةً ما يؤخذ أمعاء الحيوانات، ليس فقط لمرونتها وقابليتها للشد دون أن تنقطع أو لتفاعلها الممتاز مع قوس العزف المصنوع من شعر ذيل الحصان، بل لما تحمله من دلالة رمزية عميقة. فالأمعاء تُستخرج من أعماق الجسد، وكأن الصوت الخارج من الربابة لا يأتي من سطح الآلة، بل من أحشاء الحياة نفسها، من عمق التجربة والمعاناة. إنها مادة حية تحوّلت من جسد إلى نغمة.

قوس الربابة مصنوع من عودٍ خشبي وشَعر ذيل الحصان، ويُستخدم لفرك الوتر وإصدار الصوت. والسبب في استخدام شعر ذيل الحصان أن سطحه خشن طبيعيًّا، ما يولّد احتكاكًا قويًّا مع الوتر، كما أنه مرن ومتين، لا يتكسّر بسهولة.

لكن هذا الاختيار لا يخلو أيضًا من دلالة رمزية؛ فصُنع القوس من شعر ذيل الحصان، الذي طالما ارتبط في المخيال الثقافي بـالكرم والحرية والفروسية، يمنحه بعدًا معنويًّا خاصًّا.

فالقوس ليس مجرد أداة، بل امتداد لكائن حيٍّ نبيلٍ ومعطاء، وهو بالضبط ما تحتاجه ربابة الوتر الواحد لتُنتج هذا الغنى في الصوت.

بل حتى تشكيله الهندسي في هيئةِ قوسٍ ليس عبَثًا؛ فهو يُشبه القوس الذي يُصيب الهدف، وكأنه يريد اصطياد اللحن الذي يُعبّر عن الشعور.

وبين أمعاء تُجسّد الصدق والعمق، وشَعر يُجسّد النبل والحرية، تتكوّن آلة الربابة، في صورة تعكس توازن البدوي بين الصلابة والعاطفة، بين قسوة عيشه ورقّة شعوره.

وربما، في عالم يزداد ازدحامًا بالأصوات، نحتاج أحيانًا إلى صوتٍ واحد فقط… صادق بما يكفي ليُعبّر عنّا.

كثيرًا ما أجد نفسي أعود إلى تلك اللحظة الأولى التي سمعتها فيها. لم تكن مجرد صوت، بل كانت اعترافًا غير منطوق، رسالة من زمن بعيد، تقول إن الإنسان، أينما كان، يبحث عن وسيلة ليبوح بما لا يستطيع قوله.

في اهتزاز وترها، وفي انحناءة قوسها، وفي خشونة صوتها، تختبئ حياة كاملة: قوافل رحلت، وليل طويل اشتعل فيه السمر، وحكايات عبرت من فمٍ إلى أذن قبل أن تنام في ذاكرة الأغاني.

الربابة، في النهاية، ليست عن الماضي فقط؛ إنها مرآة تعكس حاضر الإنسان البدوي وأحاسيسه، تحافظ على صموده وسط تغيرات العالم من حوله. هي صوت يستمر في العبور بين الأجيال، يحمل في نغماته صدى الحياة البسيطة، والارتباط العميق بالأرض، والصدق في التعبير عن الذات. في كل وترٍ مشدود، تلتقي القسوة والنعومة، الحزن والأمل.

Ernest Renan, History of the People of Israel, vol. 1, Paris, 1887

2Henry George Farmer – The Arabian Influence on Musical Theory

الفارابي، كتاب «الموسيقى الكبير»، تحقيق: زكي نجيب محمود، ص 143–146.

ابن سينا، «جوامع علم الموسيقى» (الفن الثالث ضمن كتاب الشفاء)، تحقيق زكريا يوسف، القاهرة: المطبعة الأميرية، 1956، ص. 3‑5؛ حيث يُؤكّد أن دراسة الصوت والموسيقا لا تقتصر على بنية الآلة فقط، بل تتقاطع مع الطبع النفسي للفرد الذي ينفّذ على هذه الآلة، معتمدًا في ذلك على رؤية تجريبية تُراعي تأثير النفس في تشكيل الصوت واستقبال المستمع.

نيتشه، فريدريك، ميلاد التراجيديا, 1872.

في هذا التسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان لقاء مع فرحان الشلاقي في شعيب شوط قُرب حائل، بتاريخ 22 ذو القعدة 1403ھ - 30 أغسطس 1983م.

الدكتور سعد يسأل فرحان بن عريّب عن ألحان الميراد والمصدار للماء على ظهور الإبل، ويغني فرحان الألحان. ثم يسأله الدكتور : «وحداء الخيل وشلون هو؟»

يغنّي فرحان: «لا، لا تاخذه، بنت الردي لا تاخذه، لو هو طويلٍ راسها».

ثامر السنيدي

برعي

دائمًا ما يكون مشهد فرقة الأفراح لافتًا. في هذا الفِلم أراد محمد السعدون إنتاج قصة عن فنان زير؛ يعزف العرضة الجنوبية، ويضرب السامري، ويلعب الرايح. بعد البحث وصلنا لعبدالله بن عمير، وهذا اسمه الحقيقي، و«برعي» هو اسمه الحركي. يذكرون «برعي» إذا طرأ سؤال: من أفضل من يعلب الزير؟

في هالفِلم كانت الوجهه لبيشة وكانت عندنا أسئلة حبينا نعرف رأي «برعي» فيها:

يقولون: ما ورى بيشة عيشة. وش رأي «برعي» ؟

يقولون إن الجن تلعب مع راعي الزير وتغني معه.

يقولون إن فن الزير ما أُعطي حقه.

في هالفلم طرت سواليف ومواقف يطول المقام عن ذكرها... ومن بيشوفه -وهذا قريبًا- ليس كمن قرأ.

ثامر السنيدي

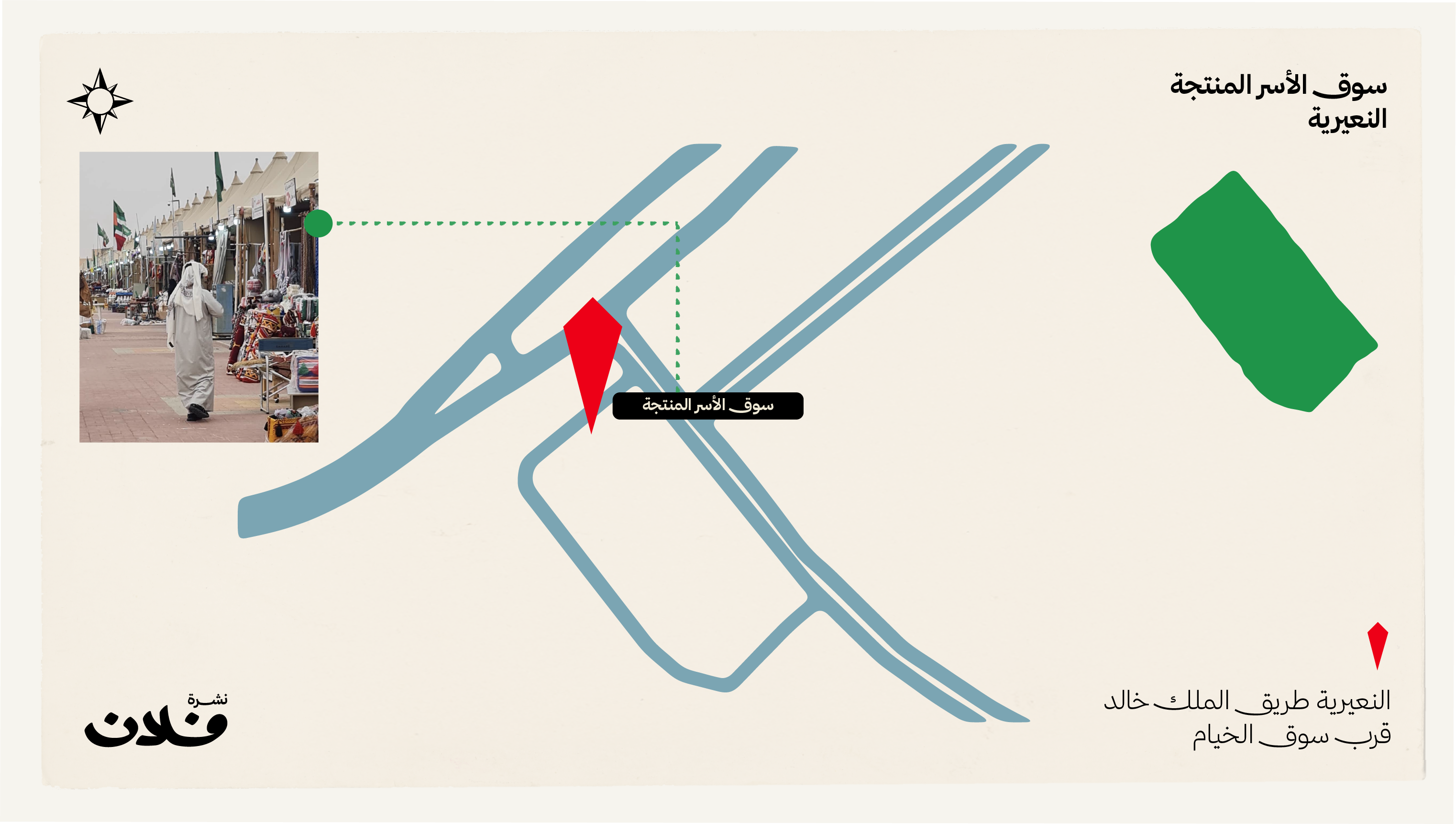

قبل ظهور مصطلح الأسر المنتجة

كان سوق الخميس في النعيرية سوق لبيع الغنم، وفي حضور الرجال لبيع الغنم تبيع النساء في طرف السوق السمن و الأقط والمنتجات اليدوية.

كل شيء تغير وسوق الغنم تغير وما عاد فيه سوق خميس، ولكن النساء حافظن على مكانهن. وهو سوق ثابت الآن إذا مريت النعيرية لازم تمره.

نوّاف الحربي