هل يجوز تحويل الرواية إلى كوميكس؟ 💥

زائد: «سوار» الفلم الذي نكأ جرح نجران 😥

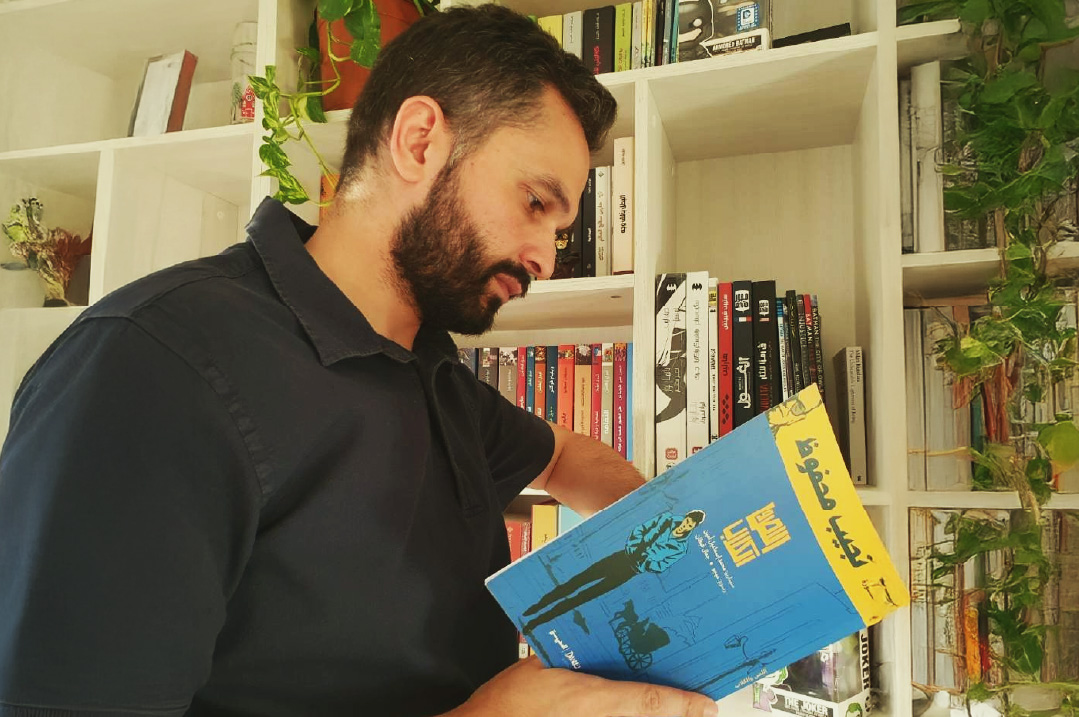

صادفتُ أثناء قراءتي أحد الكتب الموصى بها في هذا العدد حسابًا على تويتر (منصة x) يحمل اسم (Bookcase Credibility). نشأ الحساب خلال أزمة كوفيد مع انتشار المقابلات الرقمية، وتمحور نشاطه حول رصد الفيديوهات والمنشورات التي يختار أصحابها خلفيةً من الكتب أو المكتبات، حيث يتناولها بأسلوب ساخر ولافت، حتى أنني شعرت بالحرج من فكرة استخدام مكتبتي خلفية لأي ظهور رقمي مستقبلي!

من أطرف تعليقاته، ما رد به على غلاف إحدى الصحف التي ظهرت فيه صورة لزوجين وخلفهما رف كتب، مع عنوان عريض يقول: «لو قابلت زوجي الآن، هل كنت سأقبل الزواج منه؟»، رد الحساب ساخرًا: «حين يقرر الأزواج انتقاد بعضهم، ربما عليهم وضع بعض الكتب خلفهم، لتأكيد تفكيرهم بالأمر مليًا». تناول تعليق آخر صورةً للكاتب دافيد آيك وقد وضع خلفه مجموعة من مؤلفاته، فقال: «الآن فهمنا المشكلة... إنه يقرأ الكثير من كتب دافيد آيك!».

ومع إن خلفيات المكتبات غالبًا ما تكون عفوية، فقد يحمل اختيار كتاب معين رسالةً ضمنية، كما فعلت مارلين مونرو عندما رتبت جلسة تصوير وهي تقرأ كتاب «يوليسيس» لجيمس جويس، ما لا ينفي احتمال كونها قرأته فعلًا.

في هذا العدد، يطرح نزار الحمود، أمين مكتبة وبودكاستر، سؤالًا حول أهمية كسر الحواجز بين الكوميكس والقارئ العربي، وتأخذنا خزامى في رحلة إلى ذكرى حزينة من نجران، كما أشارككم مجموعة من الكتب التي قرأتها مؤخرًا وأحببتها، إلى جانب فقراتنا المعتادة.

إيمان العزوزي

هل يجوز تحويل الرواية إلى كوميكس؟ 💥

كثيرًا ما يختزل صديقي خلال محادثاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أفكارًا مطوَّلة في صورة واحدة أو ما يُعرف بـ«الميمات» (Meme)، فيعبّر ببلاغة مدهشة عمّا يريد قوله. أليس من تعريف البلاغة أنها إِجَاعةٌ في اللفظ وإشباعٌ في المعنى؟

ربما تمثّل هذه الصور نموذجًا مبسطًا لقدرتها على التعبير، فهي تُقرأ كما يُقرأ النص، وتُفسَّر وفق أدواتنا المعرفية، مما يجعلها شبيهةً بالكلمات في قدرتها على الإيحاء والتأويل.

وهذا التعدّد في التأويل هو ما يسحرني حقًّا، وربما لهذا السبب أحب القصص المصوّرة؛ فقد بدأ شغفي بها منذ الطفولة، حين كنت أمعن النظر في الرسوم، متجاهلًا أحيانًا النص المكتوب، محاولًا أن أستخرج خفايا الحكاية من الصورة وحدها، متجاهلًا الكلمات في أحيان كثيرة.

مكتبة وحيرة طفل

كان والدي يأخذني وأخي في طفولتنا إلى مكتبة صغيرة وسط البلد في قلب عمّان، لا أذكر اسمها، لكني لم أنسَ زرقة واجهتها أو لافتاتها البسيطة التي تعكس في تفاصيلها روح البحر. داخلها، وجدت نفسي غارقًا بين أعداد من القصص المصوّرة المصفوفة على الأرفف، بألوانها الجذابة وعناوينها المغرية. كنت أقف مشدوهًا وحائرًا أمام هذا الكنز، أتأمل الغلاف تلو الآخر، متردّدًا بين «باتمان» ذي الرداء الكحلي المميّز أو «تان تان»، الشاب ذي التسريحة الشقراء الغريبة، أو «لاكي لوك» الرجل الذي «كان أسرع من خياله». تمنيت وأنا أقلّب بين تلك القصص أن يتوقف الزمن وأقضي يومي كله بين صفحاتها وصورها.

في تلك الأيام، لم أجد صعوبةً بالغةً في قراءة النصوص باللغة الإنقليزية، بل حتى الفرنسية أحيانًا، ولكن سؤالًا طفوليًّا بريئًا غالبًا ما خطر ببالي، لماذا أقرأ بلغة غير لغتي؟ لماذا أعاني متى تعثّرت بكلمات لا أفهمها في البحث عن معانيها بالمعاجم؟ لم يكُن قوقل موجودًا ليمدّ لنا العون، لم تكُن هناك ترجمةً فوريةً تنقذ قراءاتنا من الغموض، واجهنا النص كما هو، نتهجاه ببطء محاولين فهمه قدر الإمكان.

ومع ذلك لم يخبُ تعلّقي بالقصص المصوّرة يومًا، ظلّت تلك العوالم الملوّنة، وصراعات الأبطال والأشرار، وحتى رائحة الورق وملمسه جزءًا مني، ولا أحاول هنا أن أكون رومانسيًّا مبتذلًا، ولكني أومن أن من عاش التجربة ومرّر أصابعه على صفحات «الكوميكس» أو استنشق عبق رائحتها، سيفهم بالضبط ما أعنيه.

لا أزال أذكر تلك اللحظة التي علمت فيها أن «المزحة القاتلة» (The Killing Joke) من تأليف آلان مور إحدى أعظم القصص المصوّرة على الإطلاق، قد تُرجمت إلى العربية. كان ذلك أشبه بحدث كونيّ صغير، خاص بي وحدي، قرأتها مرارًا حتى حفظت النص عن ظهر قلب، وصرت أسمعه في رأسي قبل أن أقرأه، بصوت «باتمان» و«الجوكر»، لكن هذه المرة... بالعربية. كان ذلك حدثًا استثنائيًّا، لا يُنسى.

تغوص القصة في أعماق شخصية «الجوكر»، في نشأته، وفي علاقته الملتبسة بـ«باتمان»، وتحكي عن عالم مظلم، هش، ينتهي بمزحة قد تكون قاتلة. ولأجلها، أظنّني قادرًا على كتابة مقالة من ألفيّ كلمة، لكن أي محرّر عاقل سيوافقني على ذلك؟ ربما لا أحد، لكنني سأكتبها على أي حال، فالكتابة عمّا نحب، ومشاركته، هو استمرار لشغف القراءة ودليل على الوعي بها.

أشترك مع صديقي الذي ذكرته سابقًا في نفورنا من الأدب المباشر، وأعتقد أن مثلنا الكثير ممن يقرأ النشرة الآن، إذ نكره أن يحشو الكاتب أفواهنا برسائل الوعظ والإرشاد، مستعرضًا عضلاته اللغوية بلغة متكلّفة، مخنوقة. بدأ هذا النفور منذ الطفولة، حين كنّا نقرأ ونشعر أن الكاتب لا يثق بنا ولا بخيالنا، فيُصرّ على أن يشرح كل شيء، ومن ثم يفسد علينا متعة الاكتشاف.

أرى هذا النوع من الكتابة يتكرّر كثيرًا في أدب الأطفال، وربما لكوني أعمل أمين مكتبة، أصادفه باستمرار، وألاحظ كيف يفرّ الطفل من كتبِ «قُل ولا تقل»، ومن القصص التي تُشبه المحاضرات، إلى عالمه الخاص، إلى القصص المصوّرة. هناك، يجد مساحة تُشبهه، تحترم فضوله، وتُراعي خياله، وتترك له حرية أن يفسّر، أن يتخيّل، أن يخطئ ويُعيد القراءة. وربما لهذا السبب، ظلّت قصص الكوميكس بالنسبة إليّ، منذ الطفولة وحتى الآن، ملاذًا لا يُشبه غيره.

الكوميكس: فنّ مستورد؟ أم لغة عالمية؟

هل من الضروري تحديد موقع القصص المصوّرة ضمن القوالب الأدبية؟ أن نُخضعها للتنظير؟ هل هي أدب أطفال موجه للكبار؟ أم فنٌّ مستقل عن أي فن آخر؟

أتذكر مرة كنت في نادٍ للقراءة، نناقش رواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ، اقترحت حينها على المشاركين قراءة نسخة الكوميكس من الرواية، أردت بهذا نصح القرّاء بقالب مختلف، يفتح نافذة جديدة على النص. وبمجرد أن تفوّهت بالاقتراح، ساد صمتٌ غريب بين الحضور، بل كأن القاعة بجدرانها وسقفها صمتت. حتى كسَرتْ إحدى المشارِكات ذلك الصمت بسؤال يشي بصدمتها وذهولها: «محفوظ؟ قصة مصوّرة؟»

من اللافت أن القارئ العربي لا يستهجن تحويل الرواية إلى فِلم، أو عمل مسرحي، أو حتى لوحة فنية. لكنه يتوجّس ويجافيه النوم حين تُحوَّل إلى قصة مصوّرة، كأن هذا الشكل تحديدًا يُهدّد قدسية النص. ربما يعود ذلك إلى أن الكوميكس يُنظر إليه بوصفه فنًّا مستوردًا، لا يُشبه القارئ العربي. لكن، أليست الرواية نفسها فنًّا مستوردًا؟ صناعةً أوربية جلبناها ثم تبنّيناها وأعدنا تشكيلها بلغتنا وتجاربنا؟

ربما آن الأوان أن نكفّ عن التعامل مع الأشكال الفنية بوصفها دخيلة أو أصيلة، وأن نبدأ في سؤال أكثر عمقًا: هل يحترم هذا الشكل خيال القارئ؟ هل يُضيف للنص؟ أم يُفرغه من معناه؟ فالقصة المصوّرة، حين تُنجز بحسّ أدبي وفني، لا تُقلّل من النص، بل تُعيد اكتشافه، وعلى النقد أن يركز على هذا دون سواه.

من نوبل إلى الكوميكس

لا يُعدّ تحويل النص الروائي إلى قصة مصوّرة أمرًا جديدًا على المستوى العالمي؛ فقد وصلت أعمال مثل «المسخ» لكافكا، و«الغريب» لكامو، و«دون كيخوته» لسيرفانتس إلى فنّاني الكوميكس، وتحوّلت من نصوص أدبية إلى نصوص بصرية، تحتفظ بجوهرها وتمنحها بعدًا جديدًا.

في السياق العربي، يبدو أن مشروع تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى قصص مصوّرة قد يشكّل انطلاقة جادّة لهذا الفن بوصفه متعةً بصريّة، وجسر بين الأدب الكلاسيكي والخيال المعاصر. وبعد ترجمة أعمال عالمية مهمة مثل «المزحة القاتلة»، وظهور تجارب عربية لافتة في التأليف والرسم، مثل «شبيك لبيك»، لدينا محمد يحيى، و«وجود وغياب» لهدير المهدوي، يأتي مشروع محفوظ بصمةً تحمل نَفَسًا مختلفًا يتميز بالجديّة.

يميّز هذا المشروع أنه ثمرة تعاون بين دارين مصريّتين: المحروسة وديوان، الأولى تؤمن فعلًا بأن الكوميكس فنٌّ ممتع وخلّاق، والثانية أعادت تقديم روايات محفوظ وأغلفتها بأسلوب غير تقليدي، يفتح بابًا جديدًا لتلقي النص، ويمنحه حياة أخرى، لا تقل عمقًا عن الأصل، بل تُعيد تأويله بلغة الصورة.

يُحكم على نجاح أي مشروع أدبي بمقروئيته، واستمراره في إثارة الأسئلة وتقديم المتعة. لذا تحتاج التجربة فرصةً لإثبات نفسها، فقد انطلقت سلسلة تحويل روايات نجيب محفوظ إلى قصص مصوّرة عام 2024 مع «اللص والكلاب»، وها هي تواصل مسيرتها هذا العام مع «ميرامار»، وهي رواية لا يكتشفها إلا من غاص في عالم محفوظ بتمعّن، وتعرّف إلى طبقاته السردية المتشابكة.

يمنح الطابع البوليسي لرواية «ميرامار» قابليةً عالية للتحوّل إلى قصة مصوّرة، فشخصياتها المتعدّدة، وتوتر الحبكة، وتداخل الأصوات السردية، كلها عناصر تشكّل مادة خصبة للمعالجة البصرية. وهنا يتجلّى ذكاء المشروع في التقاط الرواية المناسبة، وفي تحويلها إلى نص بصري دون أن يُفرّط في تعقيدها أو يسطّحها.

إذا كان هذا المشروع قد نجح في أن يكون مدخلًا يُعرّف اليافعين إلى عالم نجيب محفوظ من خلال فن الكوميكس، ويعيد في الوقت ذاته تقديم هذا الفن للكبار من عشّاق محفوظ، فإننا أمام معادلة رابحة بحق. قرّب محفوظٌ القصصَ المصوّرة إلى القارئ العربي، وقرّبت القصص المصوّرة محفوظًا إلى الجيل الجديد. ولم يتوقف المشروع عند محفوظ، بل امتد ليشمل «الأيام» لطه حسين، في مبادرة لافتة من دار المحروسة، تؤكد من خلالها إمكانية استغلال الكوميكس أداةً ثقافية قادرة على احتضان النصوص الكبرى وإعادة بثها بروح معاصرة.

الصورة ليست للطفل وحده

بين الترجمة والتأليف والتحويل، أرى أن القصة المصوّرة باتت حاضرةً في المكتبات العربية، ولا ينجح أي مشروع ثقافي إلا من خلال حلقة متكاملة، وترتكز أركان هذه الحلقة فيما يخص القصة المصورة على ناشر يؤمن بجدوى هذا الفن، ويوازن بين الربح المادي والمحتوى الثقافي، ويحرص على الاستمرارية والنشر النشط، ومن قارئ يمنح هذا الجهد فرصة حقيقية ليكون جزءًا من مكتبته، بعيدًا عن التصوّر السائد الذي يرى الصورة حكرًا على الطفولة. فالصورة في جوهرها لغة كاملة، والفن السابع الذي نحبّه جميعًا ما هو إلا امتداد لهذه اللغة في شكلها المتحرّك.

في هذا السياق، يظل نجيب محفوظ علامةً فارقةً في الأدب العربي. فقد مهّد الطريق للرواية العربية فاستحق نوبل، وهاهو يمهّد الطريق من جديد، ليعرّف القارئ العربي إلى مذاقٍ مختلف لقراءة الأدب، يجمع بين الكلمة والصورة في تجربة تفتح أبوابًا جديدة للتلقي.

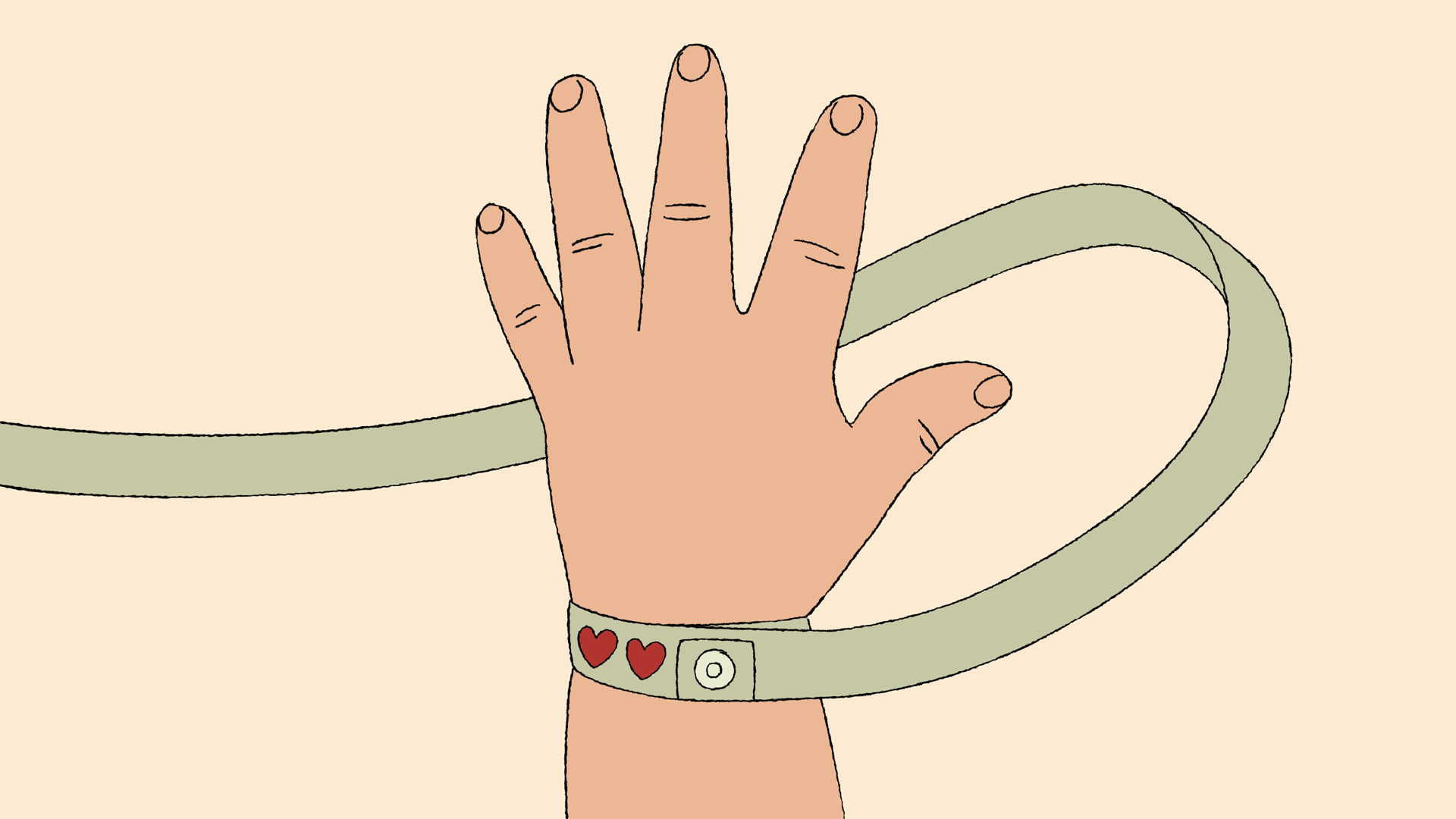

«سوار» الفلم الذي نكأ جرح نجران 😥

ضمني ضمني من شمال ومن يمين

ضمني ضمة صغير يحبونه هله

لطالما صدحت أرجاء نجران بأهازيج الفلكلور الشعبي، ومن بينها أغنية طربية شهيرة، غنّاها الفنان الشعبي «فتى نجران»، كانت تُضفي على الأعياد والمناسبات طابعًا من البهجة والرقص، يتمايل الناس على أنغامها بفرح غامر. تلك الكلمات التي ارتبطت بالفرح تحوّلت فجأة إلى مرآة للحزن، بعد عرض الفِلم السعودي «سوار» في دور السينما، الذي حقّق نجاحًا واسعًا رغم ما واجهه من انتقادات. فقد أعاد الفِلم إلى الأذهان قضيةً مؤلمةً زلزلت وجدان المجتمع النجراني، وأيقظت مشاعر كانت قد خمدت بفعل الزمن، ولكن لا تزال ذكرياتها حاضرة في وجداني منذ عام 2008، وتلاحقني تفاصيلها لغاية اللحظة. لقد تحوّلت إلى هاجس يؤرّق كل أب، وخلقت خوفًا دائمًا من تكرارها.

في تلك السنة، كنت طالبةً في المرحلة الثانوية، وكانت قضايا المجتمع والعالم تشكّل محور أحاديثنا أثناء الفسحة أو خلال الحصص الاحتياطية التي يغلب عليها الملل، نناقش الأحداث، ونحاول في الوقت ذاته أن نكوّن فهمًا أعمق للحياة ونبني ذواتنا وسط عالم يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

لم تكُن وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك كما هي اليوم؛ حيث سادت وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والصحف، المصدر الرئيس لنقل الأخبار، ومع ذلك، انتشرت تلك الواقعة في مدينتي مثل النار في الهشيم، لأنها وقعت هنا في نجران، وفي المستشفى ذاته الذي وُلدت فيه أنا وإخوتي، بل معظم أطفال جيلنا أيضًا.

تداول الناس تفاصيل المأساة، كلٌّ يدلي بتخميناته وآرائه حول القضية، وكان للأمهات حضورٌ مؤثر؛ رأيت دموعهن، وسمعت كلماتهن التي حملت مواساةً صادقة لتلك الأم المنكوبة وطفلها، الأم التي حُرِمت من طفلها الحقيقي، وانتُزع منها الطفل الذي أرضعته وربّته واحتضنته لسنوات، وكأن قلبها مُزِّق مرتين.

وقعت الحادثة في عام 2003، نتيجة خطأ مأساوي، استُبدل بسببه طفلٌ سعودي بآخر، فعاش كلٌّ منهما قرابة الأربع سنوات في كنفِ عائلةٍ لا تمتُّ له بصلة. وما زاد الأمر إرباكًا وألمًا أن إحدى العائلتين تنتمي إلى بيئة ومجتمعٍ مختلف تمامًا عن بيئتنا، وتتحدث بلغةٍ أخرى. ومع أن الوالدين يجيدان اللغة العربية بطلاقة، فقد وُجِدَت فجوة ثقافية واجتماعية كبيرة، مما جعل من هذه الواقعة تجربة مؤلمة بكلِّ تفاصيلها.

شاءت الأقدار أن تربط بين عائلتين إلى الأبد، وبدأت فصول هذه القصة المؤلمة من رجل تركي أنطاكي يعمل في نجران، وضعت زوجته مولودها في مستشفى الملك خالد، في اليوم والساعة نفسها التي أنجبت فيها زوجة مواطن سعودي طفلها في المستشفى ذاته.

مرّت السنوات، وعادت الأسرة التركية إلى أنطاكيا، لكن الهدوء لم يدُم طويلًا؛ إذ بدأت الشكوك تتسلّل إلى حياة الأسرة، كان مصدرها تلميحات من الأقارب حول اختلاف ملامح الطفل عن بقية أفراد العائلة، لا سيما لون بشرته وشكله. وحدها الأم تمسّكت بيقينها، مؤكّدةً أن الطفل يشبه أخاها، وأنه ابنها الذي حملته وربّته، ولا شيء يمكن أن يغيّر تلك الحقيقة في قلبها.

أما الأب فقد ظل يعيش في دوامة من القلق والتساؤلات، حتى قرّر أن يضع حدًّا لشكوكه. وبعد أن بلغ الطفل الرابعة من عمره، أجرى فحص الحمض النووي، وكانت النتيجة صادمة، لكنها حاسمة، فالطفل ليس ابنه البيولوجي. حينها، صدّق الجميع ما كان يُقال منذ البداية.

عاد الأب التركي إلى السعودية وهو يحمل في قلبه رجاءً واحدًا: العثور على ابنه الحقيقي. تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة، التي سارعت إلى فتح ملف القضية، وتولّت متابعتها مباشرة، وترأّس القضية أمير منطقة نجران آنذاك. انطلقت التحقيقات وشُكّلت اللجان المختصة، لتبدأ رحلة البحث الدقيقة التي انتهت بحصر أسماء الأطفال الذين كانوا في غرفة الحضانة مع الطفل المعني.

وبمجرد الكشف عن الحقيقة، ضجّت وسائل الإعلام بالخبر، وانتشرت تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، لتتحوّل إلى قضية رأي عام. وكان أبرز ظهورٍ إعلامي لها برنامج «الثامنة»، استضاف الإعلامي داود الشريان حينها الطفل السعودي «يعقوب» برفقة والديه التركي والسعودي. كانت تلك الحلقة من أكثر حلقات البرنامج مشاهدةً، وأثارت موجة من الجدل والتعاطف، لِما حملته من مشاعر متشابكة وأسئلة مؤلمة حول الهوية والانتماء والأسرة.

من هنا جاء اسم الفِلم «سوار»، الذي أراه اختيارًا بالغ الذكاء والدقة؛ فذلك السوار الصغير كان الحاكم الصامت لمصير طفلين وعائلتيهما، وتحوّل إلى رمزٍ للقلق والخوف الذي سكن قلوب الناس في منطقتي، وأنا واحدة منهم. منذ تلك الحادثة، أصبح السوار هاجسًا يلازمني، وكنت أراقب بعين القلق اسم أختي مكتوبًا على سوارها وسوار طفلها عند ولادته، وكأنني أبحث عن طمأنينة مفقودة.

استمرّ هذا القلق يرافقني لسنوات، حتى جاء يوم ولادتي لطفلي الأول في مايو الماضي، بعد تجربة ولادة صعبة. لم أشعر بالطبيبة حين وضعت طفلي على صدري، وعندما استيقظت، كان أول سؤال خرج من فمي: «أين ابني؟ أين ابني؟» سألت الطاقم الطبي، ثم كرّرتُ السؤال مرارًا على زوجي وأمي بعد أن نُقلت إلى غرفتي. أجابوني جميعًا بالإجابة نفسها، وحاول زوجي تهدئتي بالتقاط صورٍ لطفلنا، لكن قلبي لم يهدأ، ولم أشعر بالسكينة إلا حين رأيته أمامي، وضممته إلى صدري، وكأنني أستعيد يقيني بأن هذا الطفل لي، وأن السوار هذه المرة لم يخذلني.

ضمني ضمني ضمة صغير يحبونه هله

هذا البيت الشعري يحمل في طيّاته مشاعر حبٍّ بين عاشق ومعشوق، إلا أن صداه تغيّر تمامًا بعد عرض فِلم «سوار»، إذ فجّر موجةً من العواطف الجارفة لدى الناس من مختلف المناطق، وأعاد إلى الواجهة قصة الطفل السعودي «يعقوب»، الذي حُرِم من جنسية وطنه، وظل يحمل هويةً لا تعكس انتماءه الحقيقي.

يعقوب، الذي يدرس اليوم في جامعة أنقرة كأي مواطن تركي، يعيش واقعًا فرضته عليه حادثة مؤلمة، لا تزال تفاصيلها تثير الحزن والأسى. بدا البيت الأول من القصيدة وكأنه يروي وجعًا دفينًا، وجع الهوية والانتماء، وجع أم حُرمت من طفلها، وعائلة مزّقها خطأ لا يُغتفر.

أما البيت الثاني، فقد جاء مثل صرخة موجّهة إلى الجهة التي ارتكبت الخطأ، وسؤال لا يزال معلقًا في الهواء: «وش عذرك في صغير خذيته من هله؟»

سؤال يختزل كل الحكاية، ويضعها في مواجهة مع الضمير والعدالة.

لا تخشَ الحياة، بل آمِن بأنها جديرة بالعيش، وسيساعدك إيمانك في جعل ذلك حقيقة

يُعدّ وليام جيمس، شقيق الكاتب الأمريكي هنري جيمس، من أبرز روّاد علم النفس في الولايات المتحدة، ومن مؤسسي الفلسفة البراقماتية. رأى أن جوهر الفلسفة يكمن في قدرتها على حلّ المشكلات، وأن الأفكار لا قيمة لها ما لم تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع. يرى جيمس أن الفكر حالة ثابتة، وعملية ديناميكية دائمة التغيّر والتطور.

تتوافق هذه الرؤية مع الروح الأمريكية التي سادت أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والتي تمحورت حول مبدأ «القدرة على التحدي ومواجهة الصعاب»، أو ما يُعرف بعقلية الـ(Can-Do). وفي هذا السياق، نجد أن كتابات جيمس، وخاصة مقالاته، لاقت رواجًا واسعًا بين الناس، ليس لبساطة لغتها وسهولة فهمها فحسب، بل لأنها لامست أعماقهم وساعدتهم في إيجاد إجاباتٍ لتساؤلاتهم الوجودية حول معنى الحياة وكيفية عيشها.

إيمان العزوزي

الرؤية الليلية، رؤية أنفسنا عبر الحالات المزاجية المظلمة

صدر حديثًا عن دار ثقَفْ السعودية كتاب «الرؤية الليلية، رؤية أنفسنا عبر الحالات المزاجية المظلمة» للفيلسوفة الأمريكّة ماريانا أليساندري بترجمة عمر فايد. تقدم الكاتبة منظورًا مختلفًا للمشاعر المظلمة التي قد نشعر بها، مثل الحزن والقلق والاكتئاب، إذ ترفض أن نعدّها عطبًا أو مرضًا نفسيًّا كما فعلت الفلسفات القديمة أو بعض تيارات علم النفس الحديث.

تستند أليساندري إلى تجارب مفكّرين كبار مثل كيركقارد وأودري لورد وأونامونو، لتُظهر أن هذه المعاناة دليلٌ على حساسيةٍ ووعي وعمق إنساني، وليس بالضرورة نتيجة هشاشة أو ضعف، وتدعو القارئ إلى تطوير رؤية ليلية تخصّه وتمكّنه من اكتشاف جوانب أخرى لهذه الحالات، مثل الدعابة والفطنة والوضوح، لترسّخ فكرة أن احتضان العتمة يمنحنا فهمًا أصدق لذواتنا.

الشره

تأليف: أ. ك. بلاكمور / ترجمة: د. أحمد بكري / الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب / عدد الصفحات: 342

تاراراي يشعر بالجوع والألم والكلل

اخترت لكم من إصدارات إبداعات عالمية روايةً أصابتني بالغثيان، ومع ذلك أحببتها. رواية «الشره» للشاعرة والمترجمة الإنقليزية أ. ك. بلاكمور، تعود الكاتبة إلى التاريخ المنسي لتستعيد شخصية تاراري، الرجل الفرنسي الذي عاش في القرن الثامن عشر، واشتهر بقدرته الغريبة على التهام أي شيء، من الحيوانات الحية إلى الفضلات والمواد غير القابلة للهضم، بل يُقال أنه أكل لحم البشر أيضًا.

تستند الرواية إلى وقائع حقيقية، لكنها تُروى بلمسة خيالية بارعة، تجعل من تاراري ظاهرةً طبية، ورمزًا للإنسان المهمّش، وضحيةَ مجتمعٍ قاسٍ لم يرحم غرابة جسده وهشاشة نفسه. وكما فعلت بلاكمور في روايتها السابقة «ساحرات مانينغتري»، فقد نسجت سردًا أدبيًّا غنيًّا بالتفاصيل، مُشبعًا بالغضب والتعاطف، يجعل من الوحش كائنًا مأساويًّا لا يقل إنسانيةً عن ضحاياه. وربما ساهمت قدرتها الشعرية في جذب القارئ إلى هذا التعاطف المربك.

تبدو كل جملة في «الشره» منحوتةً بعناية، تحمل في طياتها صورًا حسيّة مروّعة وجميلة في آن؛ سنقف مشمئزين من مشاهد التهام الفئران، ووصف الدماء التي تطبع الورود على صدور الجنود وغيرها من المشاهد الصادمة. تخلق بلاكمور عالمًا بصريًّا عصيًّا على النسيان، يربط بين الجسد والسياسة، وبين الثورة والجوع، واللذة والرعب. وقد نجح أسلوبها في جعل قراءتي لهذا الشَّرَه تجربةً غامرة، لكنها أيضًا مرهقة، إذ تتطلب من القارئ يقظةً دائمة أمام كثافة الصور وتشظي المشاعر.

لا تخلو الرواية من نقاط ضعف شكلية؛ يخلق غياب علامات الاقتباس في الحوارات، واعتماد فقرات طويلة دون فواصل، شعورًا بالتيه داخل النص، ويجعل من تتبّع السرد تحديًا في بعض الأحيان. كما قد يُثقِل الإيقاعُ البطيء على القارئ، خاصةً في منتصف الرواية، ويمنح النصَّ طابعًا أقرب إلى التلخيص المطوَّل منه إلى السرد الحي. ومع أن هذه الخيارات الأسلوبية منسجمة مع روح الرواية، فقد تُنفِّر بعض القرّاء الذين يفضلون بناءً سرديًّا أكثر وضوحًا وتماسكًا.

سيظل شعور قراءة رواية «الشره» عالقًا في ذاكرتي، مع ما تحمله من تضاد، فقد نفرت منها وأحببتها في آن. وهذا ما يدفعني لقراءة هذا النوع من الأدب في الغالب، شعور الارتباك الذي تحدثه.

سحر محمول

تأليف: إيما سميث / ترجمة: د. رشا صادق / الناشر: المدى / عدد الصفحات: 264

تقول صديقة أعدّها من المخضرمين في عالم القراءة، إنّ أجمل ما في القراءة وعالم الكتب ليس قراءتها فقط، بل الحديث عنها مع من يشاركنا الشغف والتجربة. لذا، ما إن أنهيت قراءة كتاب «سحر محمول، تاريخ الكتب وقرّائها» للكاتبة والباحثة إيما سميث، وترجمة رشا صادق التي أثق باختياراتها، شعرت برغبة ملحة في الكتابة عنه ومشاركته معكم.

ينتمي هذا الكتاب إلى فئة الأعمال التي تستكشف علاقتنا بالقراءة، وقد اختارت الكاتبة عنوانه «سحر محمول» مستلهِمةً وصف ستيفن كينق للكتب: «سحر محمول فريد من نوعه». يميز هذا العمل عدم غرقه في المثالية المعتادة، بل تعمّده الابتعاد عنها. سعت الكاتبة إلى تقديم رؤية مختلفة، خارجةً عن إطار السرد الأدبي الذي يضفي على القراءة طابعًا نخبويًّا، ويصنع المفكّرين والمبدعين، متجاهلًا في كثير من الأحيان الأثر السلبي لبعض الكتب. فهي، بالإضافة إلى كونها رائعة ومُربِكة وممتعة، تغيّرنا وتتحدانا، وربما تصيبنا بالغثيان والقلق والغضب.

وهنا يكمن سحر هذا الكتاب في نظري: في واقعيته التي تلامس تجربتنا بوصفنا قرّاء، وفي جرأته على كشف الجانب غير العقلاني في علاقتنا بالكتب، ذلك الجانب الذي قد يبدو غريبًا أو غير مفهوم لمن لم يختبر لذّة القراءة.

يقدّم الكتاب دراسةً فريدة حول علاقة البشر بالكتب، كونها وسائط للمعرفة، والأهم لأنها أشياء مادية مشحونة بالعاطفة والرمزية. كل كتاب موضوع على الرف يحمل قصة تتجاوز محتواه: من أهداه؟ متى قُرِئ؟ ولماذا احتُفظ به؟ يضعنا الكتاب بهذا الأسلوب أمام طبقات القراءة غير المرئية، حيث يتحول النص شاهدًا على العلاقات الاجتماعية والعاطفية، قد يكون في النص تمائم، هدايا، وأحيانًا شواهد على لحظات شخصية، نسعى بفضل الكتب ألّا ننساها.

ومما يجعل قراءة هذا الكتاب تجربةً ممتعة، أن الكاتبة توصي القرّاء بأخذ أي فصل يستهويهم عنوانه ويقترب من اهتماماتهم وعلاقتهم بالكتب، وقد وصفت هذه الانتقاءات الشخصية بـ«الاستخارة السميثية»، نسبةً لما يعرف بـ«الاستخارة الفرجيلية». وهي طريقة يمارسها القرّاء حين يغوصون في كتاب ابتغاءً للنصيحة أو البصيرة.

تجذب الكاتبة القارئ بفضل قصصها المتنوعة والممتعة للوقوف على هوية الكتب (Bookhood)، فهي أبعد ما تكون عن مجرد نصوص معزولة عن صاحبها وسياقها. ولعل أفضل هذه القصص حديثها عن «منشورات القوات المسلّحة»، وهي كتب صدرت في الولايات المتحدة، صُمّمت خصّيصًا كي تُحمل في جيب البزة العسكرية، ويعود إليها فضل تحديث سوق النشر الأمريكي ودعمه ليصل إلى القوة التي نراها عليه اليوم.

ولعلَّ آخر صفحتين في الكتاب ستجيب الفضوليين الذين لا يكلّون من تكرار السؤال: هل قرأتم كل الكتب في مكتباتكم؟

بجنون.. بعمق (يوميات آلان ريكمان)

تأليف: آلان تايلور / ترجمة: إسراء يونس / الناشر: لغة / عدد الصفحات: 640

7 يوليو

يمتلك بوش الجرأة للحديث عن «قتل الأبرياء»، ويجد بلير نفسه مضطرًّا إلى استعمال نبرته المعهودة «أنا متأثر». مأساة حقيقية من كل زاوية تنظر إليها، ولكنها مشبّعة بالنفاق كالمعتاد.

تتصدى الدار المصرية لغة للنشر والتوزيع لترجمة أعمال تغيب عن القارئ العربي. على رأس هذه الأعمال السيرة الذاتية لكتّاب وفنانين غمرونا بأعمال عاشت معنا وأثّرت عميقًا في حياتنا، مثل سيرة ماثيو بيري أحد أعمدة مسلسل «Friends»، وسيرة الممثل البريطاني آلان ريكمان.

بعد أكثر من ست سنوات على رحيل آلان ريكمان، أحد أبرز وجوه المسرح والسينما البريطانية، صدر كتاب «بجنون.. بعمق، يوميات آلان ريكمان» (Madly, Deeply: The Alan Rickman Diaries)، المستوحى عنوانه من أحد عناوين أفلامه الناجحة. يمنح هذا العمل، الذي حرّره آلان تايلور، القارئ فرصةً فريدةً للغوص في يوميات ممثل ترك بصمةً لا تُمحى، وعُرف لدى الجمهور العريض بأدواره في (Harry Potter) و(Die Hard) و(Sense and Sensibility).

لا يسعى هذا الكتاب إلى رسم صورة مصقولة أو مرتبة، ولم يُكتَب على نمط السِيَر الذاتية التقليدية، إنما هو يوميّاتٌ كتبها ريكمان بين 1993 و2015، دوّن فيها انطباعاته اليومية بسرعة. لذا فهي تضم نقدًا صريحًا، ولحظات شخصية، وتأملات عابرة. وكانت النتيجة نصًّا متقطّعًا أحيانًا، ولاذعًا في كثيرٍ من الأحيان.

يبرز من خلال هذه الصفحات وضوح رؤية ريكمان بحدّة تجاه مهنته التي يراها رسالة، فهو يقيّم دون مجاملة المخرجين والسيناريوهات، ويكشف عن شكوكه إزاء بعض المشاريع، ويعبّر عن إعجابه بزملاء آخرين. كما يجد القارئ تفاصيل علاقته المعقدة بدور «سيفيرس سنيب» في (Harry Potter)، وتردده في الاستمرار به، والسر الذي باحت به ج. ك. رولينغ والذي أقنعه بمواصلة الدور. تضيف هذه الاعترافات بعدًا جديدًا لشخصية أصبحت أسطورية، أحبها الصغار قبل الكبار.

لا تقتصر اليوميات على الفن وحده، بل تكشف جانبًا إنسانيًّا صادقًا. نجد فيها حديثه عن المرض والسفر والأصدقاء، والأهم علاقته العميقة بريما هورتون، شريكة حياته الدائمة، التي التقى بها في سنٍّ مبكّرة، وجمعهما حب المسرح. تتناوب السطور بين الدعابة اللاذعة والتأملات الحزينة والقلق من مرور الزمن، لتكشف صورة رجلٍ أكثر هشاشة وإنسانية مما يبدو على الشاشة.

إيمان العزوزي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.