كيف دوّن صنع الله إبراهيم أرشيفه السردي؟ ✒️

زائد: لِمَ خيّبت أنجيلا ميركل ظني 📖

حضرت مؤخرًا مناظرة تناولت حضور العلوم الإنسانية في المشهد الثقافي والأكاديمي عربيًّا ودوليًّا، وشهدت نقاشًا حيويًّا بين طرفين سعى كلٌّ منهما لإقناع الآخر والجمهور بمجموعة من الحجج المتباينة. فبينما طرح أحد الجانبين رؤى تقلل من أهمية هذه العلوم، عادًّا إياها أقل نفعًا في سياق التطور المعرفي والتقني، دافع الطرف الآخر عن قيمتها، مؤكدًا أنها تشكّل ركيزة رئيسة في تقدّم الأمم، وتجسّد أحد أوجه حضارتها.

أعترف أنني لم أجد نفسي في صلب هذا الجدل، بل شعرت أننا بحاجة لترسيخ حضور هذه العلوم وتطويرها، عوض التشكيك فيها أو تقزيمها. لذا، أسعدني خبر إطلاق جائزة عربية جديدة تُعنى بأحد فروع العلوم الإنسانية، وهي جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب. تهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال العربية المتميزة في مجالات التاريخ والتربية والتعليم والرواية، من خلال دعم الدراسات والكتب التي تجمع بين الأصالة والجودة والتأثير الإيجابي، وتعزز قِيَم المعرفة والنقد والإبداع.

تستمد الجائزة روحها من إرث الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، أحد روّاد التنوير في الكويت، الذي جمع في مسيرته الفكرية بين التعليم والتاريخ والأدب. وتشرف مكتبة ومنشورات تكوين على تنظيم الجائزة ومراحل الترشّح، التي انطلقت في شهر يوليو.

حين سمعت بالجائزة، تذكرت على الفور تلك الكتب والدراسات التي أمرّ بها في أجنحة الجامعات والهيئات الحكومية في المعارض الدولية؛ تسكن هناك أفكار كثيرة تستحق أن تُعرف وتُكرّم وتُشجّع. وأتمنى أن تتّسع هذه المبادرة مستقبلًا لتشمل باقي فروع العلوم الإنسانية، وعلى رأسها علم الاجتماع، الذي لا يقل أهمية في فهم الإنسان وتحولات مجتمعه.

في هذا العدد، يتوارى الهامش ليُفسِح المجال لمقال الكاتب المصري إبراهيم فرغلي، حيث يأخذنا في رحلة تأملية حول تجربة روائية عربية متفرّدة لكاتب رحل عن عالمنا مؤخرًا. كما يضم العدد قراءاتنا المختارة لهذا الأسبوع، إلى جانب أحدث الإصدارات في عالم النشر.

إيمان العزوزي

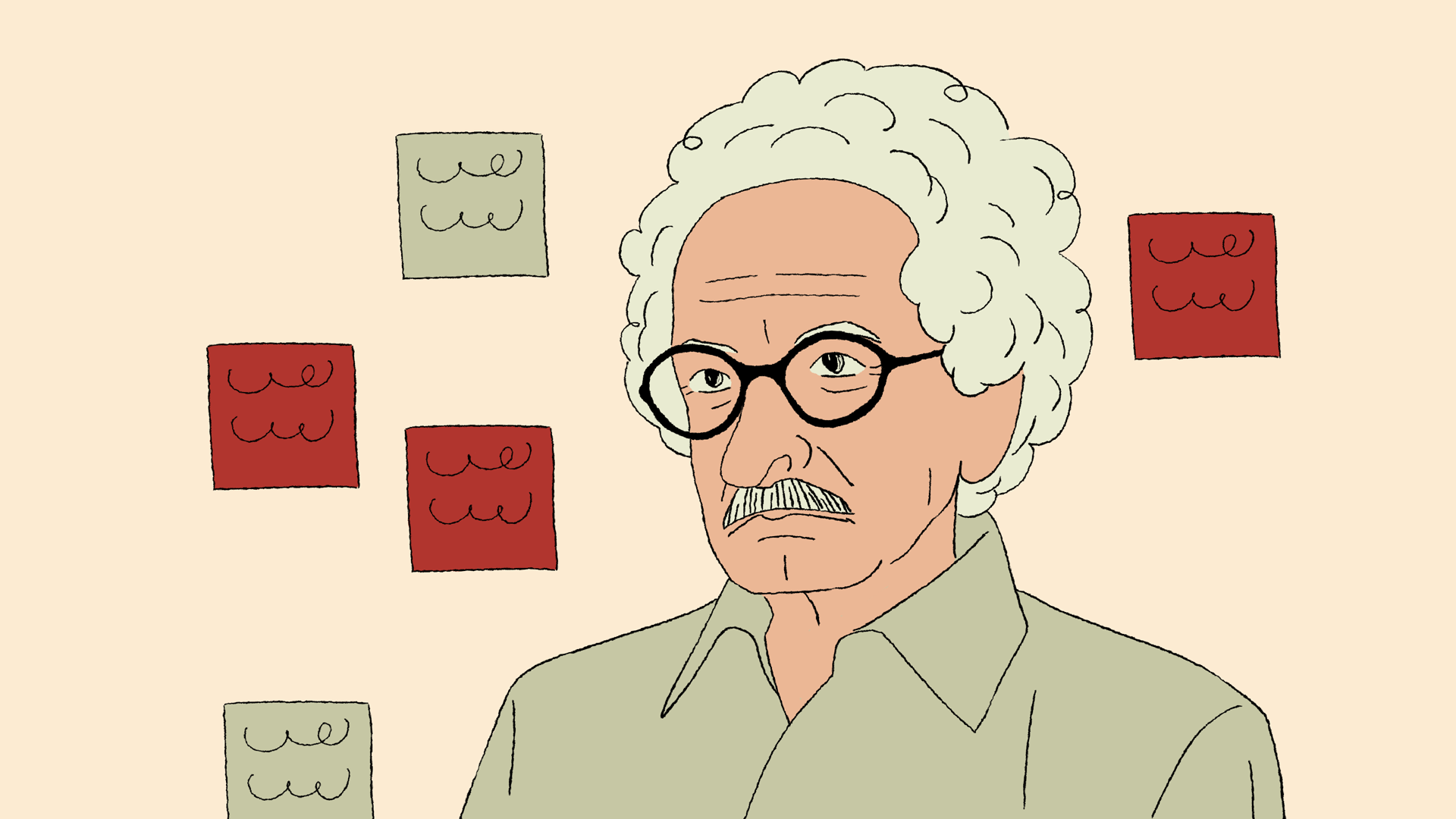

كيف دوّن صنع الله إبراهيم أرشيفه السردي؟

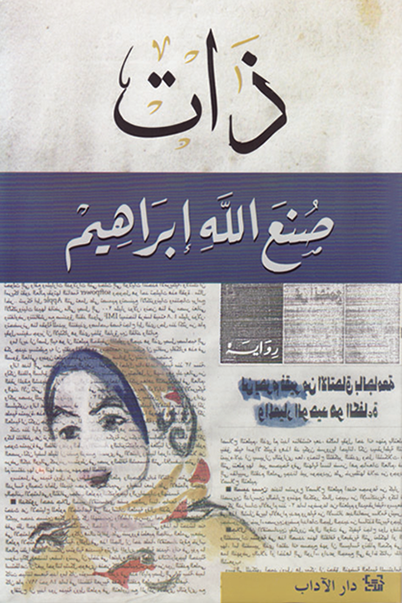

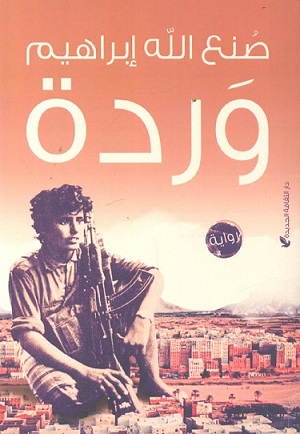

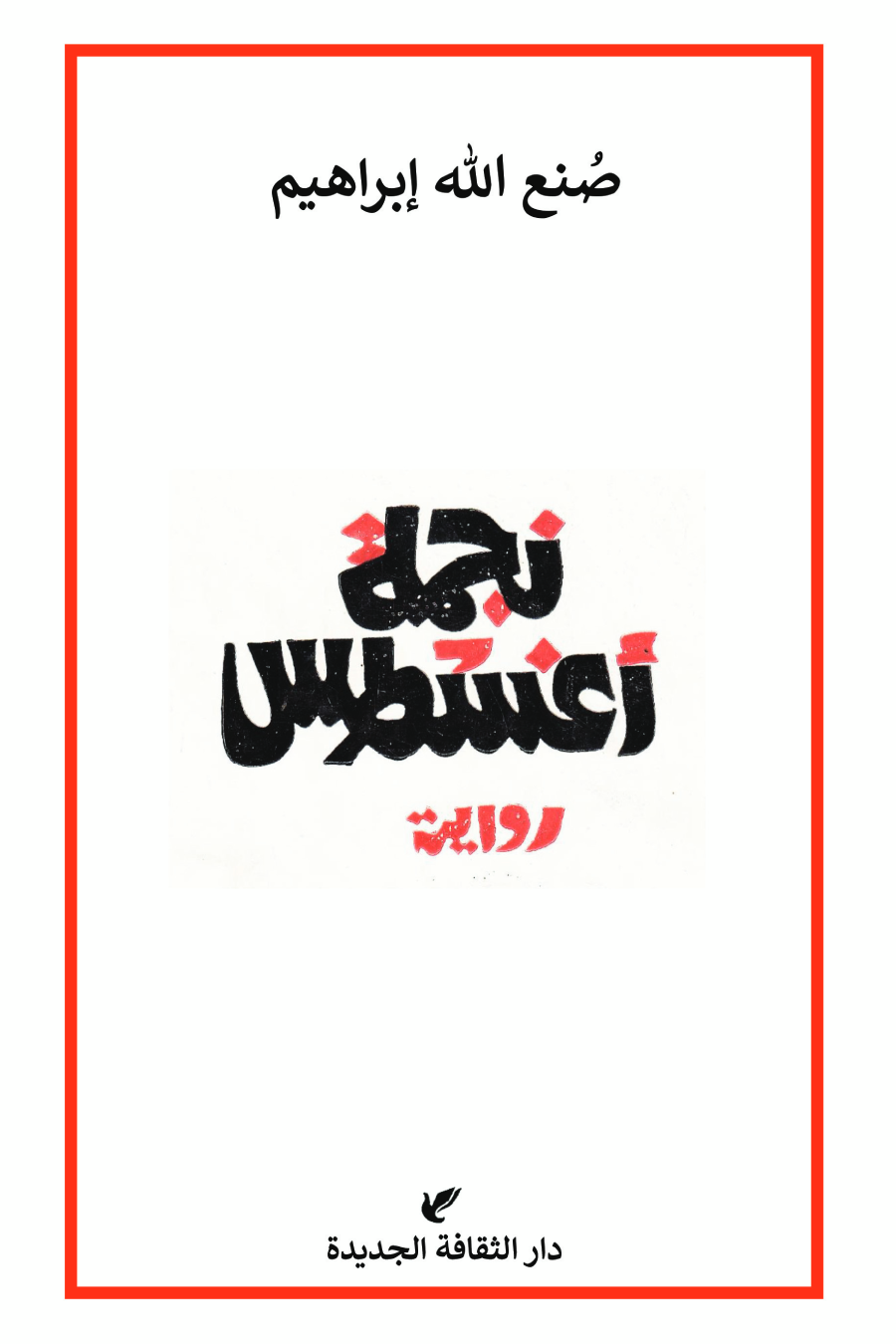

يُعد الكاتب الراحل صنع الله إبراهيم (1937- 2025)، من القلائل بين الأدباء العرب الذين اختاروا التفرّغ للكتابة في سنٍّ مبكّرة، إذ اتّخذ هذا القرار الحاسم منذ 1975، مما أتاح له الاستمرار في إصدار أعمال روائية منتظمة شكلت في مجملها إنجازًا روائيًّا مميّزًا، بدايةً من روايته الأشهر «تلك الرائحة» (1966) ومرورًا برواياته المتوالية مثل «اللجنة» و«نجمة أغسطس» و«ذات» و«شرف» و«أمريكانلي» و«التلصص»، وما تلاها من أعمال، وصولًا إلى آخر ما كتب رواية «1970».

مع ذلك، يؤسفني أن صنع الله إبراهيم لم يحظَ بالاهتمام الجماهيري أو المقروئية التي تليق بقيمة منجزه الأدبي، باستثناء ما نالته روايته «ذات» من اهتمام بالغ بعد تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني قبل سنوات. فقد حقّق العمل الدرامي نجاحًا لافتًا لدى النقاد والجمهور، وحفّز هذا الأخير على النظر إلى إرثه الروائي وكسر شيءٍ من الركود الذي أحاط أعماله.

وقد حالفني الحظ بالتعرّف إليه عن قرب منذ لقائنا الأول عام 1997، لتتوطّد بعدها العلاقة تدريجيًّا. في تلك الفترة، طلب مني مساعدته في التحقّق من بعض التفاصيل المتعلّقة بالحياة اليومية في مدينة مسقط، أثناء عمله على رواية «وردة»، نظرًا لإقامتي هناك لعدة سنوات. كما جمعتني به عدة لقاءات، سواءً في منزله أو في مناسبات عامة، كشفت لي عن جوانب إنسانية راقية في شخصيته، تجلّت في علاقته الدافئة بزوجته وابنتهما نادية، وفي صداقاته، وحرصه الدائم على دعم الكُتّاب الشباب وتشجيعهم ومصادقتهم.

ينتمي صنع الله إبراهيم، الذي غادرنا قبل أيام متأثرًا بمرضه، إلى جيل أدبي مصري عرف بـ«جيل الستينيات»؛ الذي ضم نخبة من الكتاب البارزين مثل جمال الغيطاني وبهاء طاهر ومحمد البساطي وإبراهيم أصلان وجميل عطية إبراهيم وخيري شلبي، وغيرهم ممن بدؤوا نشر أعمالهم الأدبية في الستينيات، وقد استقرّ في قلب كل أحد منهم سؤال حول كيفية تجاوز ظلال الكاتب الأشهر نجيب محفوظ، الذي بدأ مشروع تأسيس الرواية المصرية والعربية المعاصرة، ثم تجديدها وتطويرها، مما جعل لزامًا على هذا الجيل أن يوجِد لنفسه صوتًا خاصًّا وأسلوبًا مختلفًا، وهو ما فعله كل منهم، بطريقته.

اختار صنع الله إبراهيم -رحمه الله- أسلوبًا طبعَ معظمَ أعماله، يقوم على لغة متقشِّفة، تخلو من البلاغة الزائدة والزخارف اللغوية لخلق نوع من المشهدية الوصفية المحايدة، من جهة، وإدخال التوثيق عنصرًا أساسًا من عناصر السرد، وهو ما تجلّى بوضوح في رواية «نجمة أغسطس»، التي وثق فيها مشروع بناء السد العالي في مصر، ببناء سردي يشبه مراحل تنفيذ المشروع في الستينيات. تبدأ الرواية بفصلٍ أول يرصد الأيام الأولى لرحلة شاب مصري ينتقل من القاهرة إلى أسوان، ليشهد جانبًا من عملية البناء، وفصلٍ أخير يتناول رحلته من أسوان إلى منطقة أبي سنبل، بينما يتّخذ الفصل الثاني بنيةً متشظّية، تعكس علاقاته التي نشأت خلال الرحلة، وتتمحور خاصّة حول لقائه بفتاة روسية. ويأخذ هذا الفصل، من حيث الشكل، هيئة المرحلة الثانية من جسد السّد، في محاكاة سردية دقيقة للمشروع.

واصل صنع الله تطوير أسلوبه التوثيقي واستخدامه الأرشيفَ في الكتابة الأدبية، كما يتجلّى ذلك بوضوح في رواية «ذات»، فقد لجأ إلى إدراج مقتطفات من الصحف كما نُشرت، بصورها الأصليّة وعناوينها البارزة، لتشكّل سجلًّا بصريًّا وواقعيًّا لأهم الأحداث التي شهدها المجتمع المصري، وتنعكس هذه الأحداث لاحقًا في الفصول التخييلية، إذ نتابع تأثيرها على الحياة اليومية لشخصية «ذات»، المتصدرة للبطولة، في تداخل بين الواقع المؤرشف والخيال السردي.

أما في رواية «وردة»، فقد عمّق هذا التوظيف للأرشيف عبر مقارنة بين نوعين متباينين من التوثيق؛ الأرشيف الرسمي الذي يسرد تاريخ ثورة ظفار في أواخر الستينيات، مقابل الأرشيف غير الرسمي أو المضاد، الذي يكشف عن سرديات مغيّبة أو مهمّشة. وقد ظل هذا التوتر بين الوثيقة الرسميّة ونقيضها يشكل محورًا رئيسًا في أغلب أعماله، إذ ابتكر أشكالًا سردية متعددةً تتيح للوثيقة التحاور مع الخيال، وتعيد مساءلة التاريخ من زوايا غير مألوفة.

وهكذا تتخلّل رواياته مقتطفات من خطبٍ وأخبار الصحف ووثائق متنوعة انتبهت لوقائع تاريخية في مصر أو في العالم العربي كما في سلطنة عمان، كما رأينا مع رواية «وردة» أو «بيروت بيروت»، التي حاول فيها كشف الخارطة السياسية الطائفية في لبنان، وأيضًا رواية «أمريكانلي» — ويمكن قراءتها على نحو تأويلي «أمري كان لي» التي تتناول سيرة أكاديمي مصري يبتعث للتدريس في إحدى الجامعات الأمريكية.

لفتت أعمال صنع الله إبراهيم الوسط الأدبي المصري والعربي منذ بداياتها، خاصة أنها كانت مغايرة عن السائد، فقد تميّزت بطرح قضايا فكرية وسياسية عميقة دون الاستعانة بأي خطابة أو سرد دعائي أو إيديولوجي، بل عبر سرد متقشّف، محايد، يكاد يخلو من الانفعال، ويعتمد أساسًا على عين الراوي وملاحظاته المباشرة لما يراه أو يعيشه من أحداث.

لا تحمل شخصيات صنع الله سمات البطولة التقليدية أو الدراما المفتعلة، بل تنتمي في معظمها إلى فئات اجتماعية عادية، وغالبًا ما تكون من الطبقة الوسطى القاهرية، بما يمنح النصوص طابعًا واقعيًّا مألوفًا، ويجعلها أقرب إلى توثيق الحياة اليومية منها إلى صناعة الأسطورة. هذا التوجّه السردي منح أعماله قوةً خاصة في التعبير عن التحولات المجتمعية والسياسية، من دون أن تفقد صدقها أو قدرتها على التأثير.

غالبًا ما تتسم ذات السارد في أعماله بيقظةٍ حادّة وانتباه دقيق لكل تفصيل، مهما بدا عابرًا أو هامشيًّا، وهذا الوعي المتأهّب يُفعّل الحواس إلى أقصى درجاتها، مما يمنح القارئ مشاهد بصرية مفصَّلة؛ تُرسم فيها المباني والآثار بصلابة تجعل من وجودها في الأمكنة ملامح تاريخية لا تخطئها العين، كما تنبعث الروائح، وتتشكّل ملامح البشر العابرين بوضوح يكاد يلامِس الواقع، فيتحوّل السرد إلى تجربة حسية كاملة، تُشرك القارئ في معاينة العالم كما يراه الراوي.

انظر مثلا هذا المقتطف من «نجمة أغسطس»:

«وضعتُ حقيبتي فوق الرف ووقفت أتأمل الديوان الخالي، وخلفي في الممر الضيّق كان الركاب يهرعون إلى أماكنهم. وفي الخارج كان الناس يتزاحمون أمام نوافذ القطار. تقدّمتُ من النافذة فألفيتُ مصراعها الزجاجي محكم الاغلاق، ورأيت من خلاله زحام المودّعين أمام نافذة الديوان التالي. كانت شفاههم تتحرّك بسرعة، وقد مالت رؤوسهم إلى الأمام وانتفخت رقابهم. ولا بدّ أنهم كان يصيحون حتى يسمعهم المسافرون من أقارب وأصدقاء. ولكن الزجاج كان سميكًا لا ينفذ منه الصوت. فقد كان القطار واحدًا من تلك القطارات الحديثة المكيَّفةِ الهواء، وهي كذلك محكمة الاغلاق. جلست إلى جوار النافذة. وبعد لحظة شعرت بوطأة الحر. وتجمَّع العرق على وجهي، ففككت أزرار قميصي، وعندئذ تحرّك القطار دون أن ينضمَّ أحدٌ إلى قمرتي. وبدأَ جهاز التكييف يعمل، فتسلّلَتْ إلى الديوان برودة خفيفة. مددتُ ساقي أمامي مستسلمًا للمقعد. وكنّا قد خلفنا شوارع القاهرة. ومرّ القطار بمجموعة من المساكن الشعبية، بلونها الأصفر الباهت، وزواياها البارزة المتجاورة، وزحام الغسيل في شرفاتها، وأكوام القاذورات أسفلها. وجاءت بعدها العشش ثم ظهرت بعض الحقول فجأة».

بهذا المقتطف يستهل صنع الله رواية «نجمة أغسطس»، وقد منحني إحساسًا بأني أقرأ سردًا ينتمي إلى ما يُعرف بـ«رواية الطريق»؛ إذ تنفتح الرواية على حركةٍ مستمرة واستكشافٍ للمكان. وعلى حداثة «نجمة أغسطس»، وانحيازهاإلى منحًى تجربيٍّ يعتمد التشظي في الفصل الثاني، تنتمي الرواية عمومًا إلى الواقعية، لأن كلّ ما يراه الراوي من تفاصيل يخضع للمنطق الواقعي. ولهذا يمكن عدّ أعمال صنع الله إبراهيم جزءًا من تيّار الواقعية الجديدة.

وقد رسّخ هذا التيار من خلال موضوعات مختلفة، ففي روايته الشهيرة «تلك الرائحة»، يحكي سيرة شاب خارجٌ لتوه من السجن، يحاول التكيف مع الحياة مرة أخرى، ويبحث لنفسه عن مسار مختلف، لكن ما يميّز الرواية ليس فقط موضوعها، بل لغتها التي جاءت متقشِّفة إلى حدٍّ كبير، بل تكاد تكون مجرَّدة، جريئة في تسميتها للأشياء دون مواربة. هذه الجرأة أثارت ردود فعل متباينة؛ فقد عبّر الكاتب الراحل يحيى حقي عن استنكاره لبعض المواضع في النص، عادًّا إياها صادمة، بينما رأى يوسف إدريس فيها مغامرة أدبيّة جريئة، تمثل بداية عهدٍ جديد في الكتابة السردية بمصر والعالم العربي، بما تحمله من تجريب لغوي وبنيوي، وتحرر من القوالب التقليدية.

ولكنه لم يتوقف عند الأسلوب الذي بدأ به، فسرعان ما أبدى اهتمامًا ببلاغة اللغة في السرد، محافظًا في الوقت نفسه على بساطة هذه اللغة واستخدامها بالشكل الذي يُيَسِّر إنتاج سرد مشهدي ينقل المشاعر والأفكار الخاصة بالشخصيات من خلال سلوكياتها وكلامها.

وقد بدا صنع الله في رواية «اللجنة» متأثرًا بنحوٍ ما بأعمال الكاتب التشيكي فرانز كافكا، وخاصة رواية «المحاكمة»، ففي حين يواجه بطل رواية كافكا «جوزيف ك.» سلطة قضائية لا يفهم قوانينها ولا يعرف سبب محاكمته، ويظلُّ عاجزًا عن الوصول إلى مركز القرار أو كشف الحقيقة، نجد بطل رواية صنع الله يواجه لجنة غامضة تختبره وتحقِّق معه، ولا يُعرف على وجه الدقة ما طبيعتها أو سلطتها الفعلية، لكنها تتحكَّم في مصيره تحكّمًا مطلقًا. وعلى ما في العملين من تشابهٍ في الأجواء الكابوسية، فقد منح صنع الله روايته طابعًا مرحًا ساخرًا في عدّة مواضع.

ومع أنه تناول السجن في روايته الأولى «تلك الرائحة»، مستلهمًا تجربته أيام مكوثه في السجن خلال عهد عبدالناصر، الممتدّة من أواخر الخمسينيات إلى بدايات الستينيات، عاد إلى موضوع السجن مرتين لاحقتين؛ في رواية «شرف» من خلال تورّط بطل العمل في جريمة قتل رجل أجنبي في القاهرة دفاعًا عن شرفه، والثانية «يوميات الواحات» وهي يوميات كتبها صنع الله في سجن الواحات على ورق السجائر وهرّبها خارج السجن على فترات متباعدة.

كما تناول عدة قضايا أخرى مثل العلاقة المعقّدة بين الشرق والغرب في روايتيه «أمريكانلي»، ثم في رواية «العمامة والقبعة»، التي تناول فيها فترة غزو الفرنسيين لمصر في زمن حملة نابليون بونابرت، وهي رواية تاريخية تختلف عن رواياته المعاصرة. ثم رواية «القانون الفرنسي»، التي تناولت رحلة الأكاديمي المصري «الدكتور شكري» إلى فرنسا، وهي رواية ساخرة تدخل في نطاق أدب ما بعد الاستعمار.

وبسبب اهتمامه بتوثيق كلّ ما يمر به من خبرات، وتدوينه المستمر للملاحظات، قد كتبَ كتابين مستلهمين من تجربتيّ السفر التي مر بهما؛ الأولى للدراسة في موسكو والثانية في برلين. وقد كتب روايتيه «الجليد» و«برلين 69» متّكئًا على خبرته في كلتا الدولتين. بالإضافة إلى رواية «التلصّص» التي تحكي من وجهة نظر صبي، سيرة أبيه والاختفاء الغامض لوالدته، وهي الرواية التي يرى الكثير من النقاد أنها تلامس سيرة صنع الله الذاتية في علاقته بوالده.

وأظن أنه من خلال الجمع بين الوثائق والأرشيف وبنية «رواية الطريق»، التي تقترب في شكلها من روايات الطريق الأمريكية، يفتح صنع الله حوارًا مع أطروحات فوكو ودريدا حول المعرفة والسلطة، مقدِّمًا الرواية بوصفها أداة مقاومة معرفية.

فإن فوكو يرى أن المعرفة لا تنفصل عن السلطة، وأن ما يُعدُّ «حقيقةً» ينتج داخل منظومات خطابية ترسم حدود القول، من ثم يصبح الأرشيف جهازًا للضبط، يقرر ما يُدرَج في التاريخ وما يُستبعَد منه. أما جاك دريدا، فيذهب إلى أن فعل الحفظ ذاته، هو فعل سلطوي، فما يُحفظ يُمتلك، وما يُستبعد يُدان بالنسيان. وبذلك، يغدو الأرشيف أداةً للصراع على الذاكرة والمعنى. وأرجح أن صنع الله كان واعيًا بهذه المفاهيم، إذ تكشف أعماله أن الصراع على الحاضر لا ينفصل عن الصراع على الأرشيف، وأن استعادة الحكاية المسكوت عنها فعلٌ سياسيٌّ بامتياز.

في النهاية، إذا كان نجيب محفوظ قدّم نوعًا من التأريخ الأدبي للمجتمع المصري في الفترة ما بين بداية القرن الماضي وحتى السبعينيات، فقد نجح صنع الله في توثيق تأريخٍ أدبيٍّ للفترة من الستينيات وحتى الألفينيات.

وإذا جاءك الفرح، مرة أخرى، فلا تذكر خيانته السابقة. ادخل الفرح، وانفجر!.

يدعو الشاعر محمود درويش في عبارته المُقتبَسة من عمله النثري «يوميات الحزن العادي» لتجاهل ماضي الجراح، والانغماس التام في الحاضر حين يطل الفرح بوجهه الجديد. ويشجعنا على احتضان اللحظة التي منحتنا تربة جديدة نغرس فيها آمالنا المستحدثة، دون النظر إلى الخلف، ودون استحضار الذاكرة المُثقَلة بخيبات الأمس وتوقعاته.

يصبح الفرح في هذا السياق ولادة جديدة، ضرورة وموقف مقاوم تجاه هذا العالم الذي لا يكلّ عن التصدع، ولا يتوقف كي يجبر كسوره المتلاحقة، وهذا تحديدًا ما يطلبه درويش، أن نختار العيش وسط الكسر دون إنكار الممكن الذي تختصره اللحظة، لحظة فرح مسروقة تصقلنا وتحضرنا للقادم، ذلك المجهول.

خُزامى اليامي

الرضاء

صدر حديثًا عن منشورات الجمل، الترجمة العربية لرواية الكاتبة الفرنسية فانيسا سبرينقورا «الرضاء»، وهي الرواية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية الفرنسية وقت صدورها خريف 2020. تحكي الرواية مقاطع من السيرة الذاتية للكاتبة تكشف فيها عن علاقة استغلالية عاشتها الكاتبة في سن المراهقة مع الكاتب الفرنسي الشهير قابرييل ماتزنيف، الذي كان يبلغ نحو خمسين عامًا حين بدأت علاقته بها وهي في الرابعة عشرة فقط.

تفكك الكاتبة مفهوم الرضاء وتشرح كيف يمكن استغلال هذا المفهوم لتبرير الانتهاك، كما تصف كيف استُدرجت عبر خطاب رومانسي ثقافي، وكيف استغل ماتزنيف مكانته الأدبية لإضفاء شرعية على علاقته بها، وتسلط الضوء على تواطؤ المجتمع الأدبي الفرنسي، الذي تجاهل هذه العلاقة أو برّرها، مما ساهم في استمرار الأذى النفسي الذي تعرّضت له.

تُعدُّ الكتابة بالنسبة لسبرينقورا وسيلةً لتحرير نفسها من قبضة الماضي، وهي بهذا نجحت في أخذ الصياد إلى فخه الخاص، وحبسته في كتاب.

الحرية: ذكريات 1954-2021

تأليف: Angela Merkel/ Beate Baumann / الناشر: MACMILLAN / عدد الصفحات: 688

الحرية تحتاج الشجاعة لمواجهة المجهول، ولكنها تحتاج قبل كل شيء إلى الصدق مع الآخرين، وربما الأهم من ذلك، مع النفس.

أنجيلا ميركل

انتظرت كثيرًا صدور سيرة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ظنًّا مني أني سأقرأ عن وقائع تظهر اختلاف هذه المرأة عن غيرها من الساسة، ولا أستطيع أن أنكر أن السيرة ضمّت أمورًا تعكس بالفعل تميز المرأة على الصعيد الشخصي والعملي، لكنّها أيضًا خيّبت آمالي في أمورٍ كثيرة.

يقدم كتاب «الحرية» لميركل شهادة ذاتيّة على مسيرة امتدّت لعقود طويلة، منذ نشأتها في ألمانيا الشرقية إلى قيادتها لألمانيا أوربا على مدى ستة عشر عامًا. وعلى الرغم من ثقل التجربة السياسية التي عاصرتها، خرجت بانطباع أن العمل الذي أخذ سنتين في الكتابة والتحرير، أقرب إلى سجلٍّ شخصي للأحداث منه إلى مراجعة نقدية جريئة لمرحلة مفصلية في التاريخ الأوربي.

تنقسم السيرة إلى جزأين غير متكافئين في الروح والسرد؛ يبدو الجزء الأول أشد حيوية والأقرب إلى القارئ، نتعرف فيه إلى طفولة ميركل وشبابها، ودراساتها العلمية، وانخراطها في العمل السياسي بعد سقوط جدار برلين. نرى ميركل في هذا الجزء مثالًا لحدّةِ الذكاء، والقدرة على المناورة وسط بيروقراطية ثقيلة ومناخ تهيمن عليه الذكورية، كما تُظهر في هذا الجزء حسًّا نقديًّا في مواجهة بعض ممارسات السلطة في الغرب تجاه الشرق بعد الوحدة.

سنفقد هذا الحس النقدي في الجزء الثاني من السيرة، الذي يركز على فترة المستشارية. فعند الحديث عن أزمات أوربا الكبرى، مثل الأزمة المالية العالمية 2008، وأزمة الديون اليونانية، وأزمة الطاقة مع روسيا، تميل ميركل إلى التركيز على التفاصيل الجانبية أو تبرير أفعالها بقيود «لامفر منها»، فتظهر وكأنها لم تكُن صاحبة القرار الأول في أكبر اقتصاد أوربي. كما نقف على أهم قراراتها مثل التمسّك الصارم بسياسة التقشف، وتجاهل تبعاتها الاجتماعية والسياسية، ونهجها المهادن مع موسكو في ملف الطاقة، وكلها مواقف ترد في الكتاب دون تحليل عميق أو اعتراف بالمسؤولية رغم تأكيدها مرارًا في السيرة أن الحرية بالنسبة إليها مقرونة دائمًا بالمسؤولية.

وهذا ما خيب ظني في السيرة، لأني اعتقدت أن امرأة بجرأتها تستطيع تفعيل حس المكاشفة في سيرتها الذاتية بعد خروجها من المنصب، فجاءت السيرة باهتة من هذه الناحية. تميل ميركل بدلًا من تقديم قراءة صريحة لأخطائها وإنجازاتها إلى تصوير الأحداث بوصفها قوى خارجية تحدّ من حركتها، وهو طرح يتناقض مع واقع نفوذها الواسع خلال تلك الفترة.

لذا أرى أن العنوان «الحرية» مضلِّلًا وإشكاليًّا، فأية حرية هذه التي ترويها، إذا كانت صاحبة السيرة تؤكد باستمرار أن يدها كانت مغلولة؟

مع ذلك يبقى الكتاب وثيقة لافتة من حيث ما تكشفه بين السطور، لكنه يظل بعيدًا عن مراجعة تاريخية أو سياسية متعمقة، إنه عمل يضيء بدايات ميركل أكثر مما يشرح قراراتها في ذروة السلطة، ويترك القارئ متسائلًا عن المسكوت عنه، متعطّشًا للإجابات.

ولعل ميركل برّرت في نهاية الكتاب هذه الثغرة في سيرتها حين قالت: «عدتُ للتفكير مجدّدًا في اللغة، وبالأخص في طريقة كلام السياسيين، وأنا منهم، فنحن نميل إلى تفادي الأسئلة وملء الوقت، وأحيانًا قطع الطريق سريعًا على أي سؤال نقدي محتمل، ونستخدم العبارات الجاهزة كثيرًا بدل صياغة جمل مفهومة. وبالطبع، لكل مهنة لغتها الخاصة، بما في ذلك السياسة. وهذا أمرٌ لا مفر منه، ولا جدوى من الشكوى بشأنه».

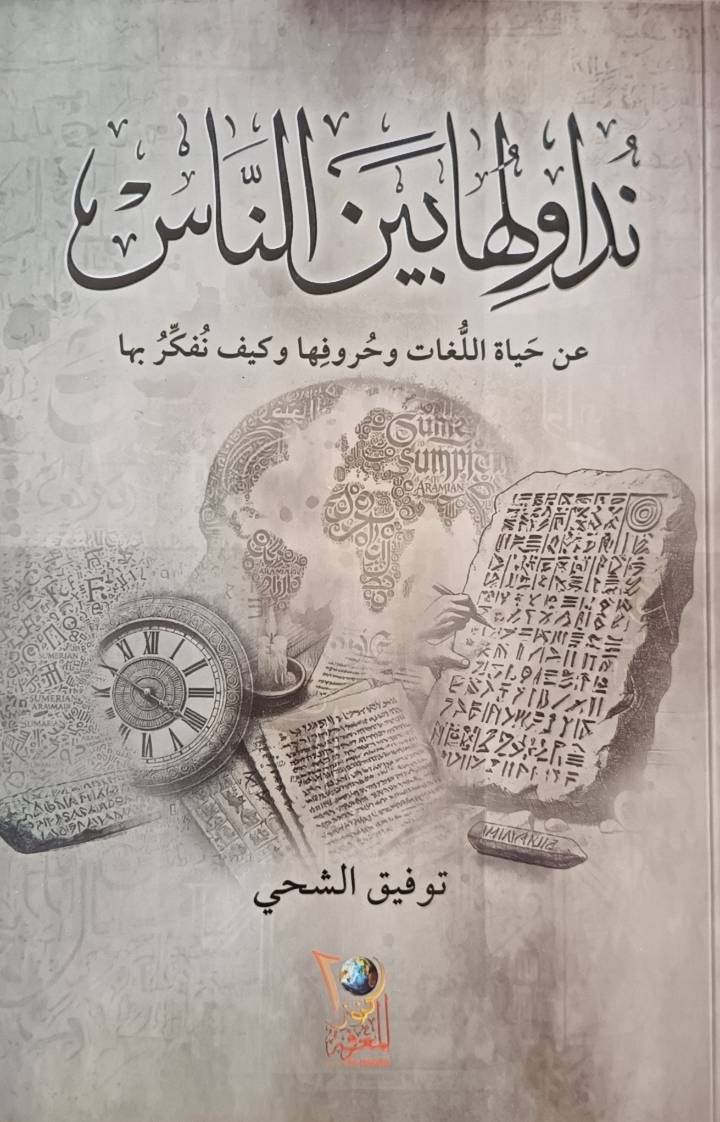

نداولها بين الناس

تأليف: توفيق الشحّي / الناشر: كنوز المعرفة / عدد الصفحات: 312

فكان من حب الشعب الإسباني لملكه، أن عوَّج لسانه من أجله.

شرعت في قراءة هذا الكتاب وأنا أنتظر في المطار طائرتي المتأخرة، أسرني منذ الصفحة الأولى، إذ وجدت فيه انعاكسًا لوجوه المسافرين من حولي، أولئك العابرين نحو وجهاتهم المختلفة، يتحدثون بلغات شتى، وتفصح هيئاتهم وملابسهم أحيانًا عن جذورهم الثقافية. وسط هذا الحشد المتنوّع، بدا الكتاب نافذة طريفة ومبهجة تطل على عوالمهم.

يرصد الكتاب الصادر حديثًا، «نداولها بين الناس»، للكاتب العماني توفيق الشحي، سيرة اللغات منذ نشأتها، متتبعا أصولها وحروفها ومفرداتها، ومسارات التحول التي تمر بها من تطور وتغير، وصولًا أحيانًا إلى اندثارها. كما يستعرض الكاتب تأثير اللغة في تشكيل الفكر والسلوك، ويتأمل كيفية تفاعل المجتمعات مع لغاتها ولغات الآخرين، حيث تنشأ بينهم علاقات تلاقح لغوي تفضي إلى الإضافة والتعديل والنحت، فتولد منها ألفاظ وعبارات جديدة تحمل بصمات هذا التفاعل الحي والمستمر.

وبعد أن يأخذنا الكاتب في جولة عبر تاريخ عدد من اللغات، مثل العربية والجرمانية واللاتينية، ينتقل بنا إلى مظاهر لغوية نعايشها يوميًّا دون أن نتوقف لنتساءل لمَ تبدو كلماتنا مختلفة عن شبيهاتها في اللهجات الأخرى أو اللغات الأخرى، وهكذا نقترب من ظواهر مثل التلتلة والعنعنة والكشكشة والجلجلة والاستنطاء والشنشنة.

ليس الكتابُ موجّهًا للدارس المتخصص في اللغات بل للقارئ الفضولي، الباحث عن المُلحَة والطرافة والمعلومة المباشرة، وقد أمدّنا الكاتب، بسخاء، بملحاته التي كشفت جوانب خفية جهلناها عن اللغات، وأرتنا كيف تُسهم اللغات في تشكيلِ بنى الثقافة ومد جسور التواصل مع الآخر، كما تظهر هذه القصص كيف تجمعنا لغة واحدة، بوصفنا شعوبًا عربية، وتفصلنا لهجات عدة. وأفضل تلك القصص هي التي وضّح فيها الكاتب لِم نكتب أحيانًا بلغات أجنبية حروفًا لا ننطقها، أو ننطق حروفًا غير تلك المكتوبة حقًّا.

وقد تجد في هذا الكتاب إجابة للسؤال الذي أراه يرواد ذهنك متى صادفت حرف «القاف» في نشرتنا عوضًا عن «الجيم» و«الغين».

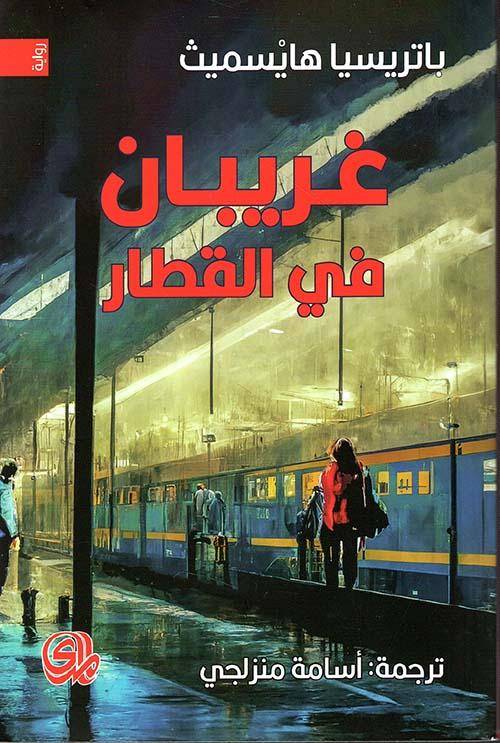

غريبان في القطار

تأليف: باتريسيا هايسميث / ترجمة: أسامة منزلجي / الناشر: المدى / عدد الصفحات: 296

صدرت رواية «غريبان في القطار» سنة 1950، وهي أول عمل روائي للكاتبة الأمريكية باتريسيا هايسميث. تقدم هذه الرواية البوليسية النفسية ملامح عالمها الأدبي منذ اللحظة الأولى، فهو عالم غارق في اضطراب أخلاقي، ومعظم شخصياته غامضة ومتأرجحة لا نستطيع الإمساك بملامحها أو تصنيفها، وثمة سحرٌ قاتمٌ بالجريمة يسود حبكاتها.

تبدأ الحبكة بلقاءٍ عابر في قطار بين رجلين متناقضين تمامًا، المهندس المعماري المحترم «قاي هاينز»، والشاب القلق عديم الهدف «تشارلز برونو». يقترح «برونو» اتّفاقًا مريبًا: تبادل القتل. فيقتل «برونو» زوجة «قاي» التي تمثل عبئًا عليه، ويقتل «قاي» بالمقابل والد «برونو». وبهذا، لا يمكن الربط بين الجريمتين. يرفض «قاي» هذا العرض، على الأقل في البداية... إلى أن يتحول الرفض إلى كابوس.

مع تصاعد التوتّر، تُحلل هايسميث نفسية الشخصيات، خصوصًا انحدار «قاي» التدريجي نحو الذنب والقلق والهَوَس. تُسائل الرواية بذكاء الحدود الرخوة بين الخير والشر، وتُظهر كيف يمكن لمصادفة عابرة أن تقلب حياة المرء رأسًا على عقب.

حوّل ألفريد هيتشكوك الرواية إلى فِلم سينمائي عام 1951، لتظل «غريبان في القطار» إحدى أبرز أعمال هذا النوع الأدبي، حيث يأخذ الشر العادي بُعدًا داخليًّا مرعبًا.

تبرع هايسميث في كشف مدى هشاشة الإنسان، وتؤكد في كتاباتها أن هذا الإنسان ليس شفافًا، وهو يشبه جبل عائم لا يظهر منه سوى الثلث. أو مثل الأرض، ثلثاه ماء، يجري باستمرار ويمتنع عن التصنيف والضبط والمعرفة؛ ثُلثا سلوكه خاضعة لأوامر مجهولٍ يُدعى اللاشعور.

إيمان العزوزي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.