«سوار»: تجربة ناقصة لكن في الطريق الصحيح

السيناريو هو ما حال دون أن يبلغ «سوار» ذروته الدرامية، فالقصة تحمل في جوهرها بذرة ثقيلة

قد تمر بمرحلة جفاء مع السينما، لدرجة أن لا تتذكر متى آخر مرة ذهبت إليها، بل قد يصل بك هذا الجفاء إلى حد أنك منذ فترة لم تشاهد حتى فِلمًا في البيت.

وقد يبني البعض على هذا الجفاء وجهة نظر مفادها أن السينما «ماتت»، لكني أعتقد أن هذه حالة طبيعية. فالسينما مثل السفر؛ أنت لن تسافر كل يوم، لكن سيأتي يوم تسافر فيه لأجل متعة السفر.

وكذلك الحال مع السينما، سيأتي يوم تعود فيه لها ولمشاهدة الأفلام. السينما لا تموت، وإن طال الجفاء بينك وبينها.

نايف نجر العصيمي

«سوار»: تجربة ناقصة لكن في الطريق الصحيح

دخلت إلى عرض فِلم «سوار» دون أي توقعات مسبقة، وهذا بحد ذاته بات امتيازًا نادرًا في زمن أصبحت فيه معظم الأفلام مكشوفة ومكررة منذ المشهد الأول. ومع أن الفِلم يستند إلى حادثة حقيقية هزّت الرأي العام عن طفل سعودي وآخر تركي استُبدلا عن طريق الخطأ في المستشفى، وتناول الإعلام الحادثة بإسهاب، لحسن الحظ كنت أجهل تفاصيلها الدقيقة، وهو ما منحني فرصة نادرة لتلقّي العمل بعين خالية من الأحكام المسبقة.

لا أسماء لامعة في طاقم العمل، ولا ترويج صاخب، ولا وعود براقة من صُنّاع الفيلم. مجرد عمل قُدّم كما هو، بلا زينة…

أداء صادق وعدسة خجولة

لنبدأ من أكثر عناصر الفِلم توهجًا: الأداء التمثيلي. فمن النادر أن نشاهد فِلمًا سعوديًّا يقوده ممثلون غير معروفين ويبلغ هذا المستوى من النضج. والطفل علي شكوان، الذي لعب دور «علي»، كان مفاجأة العمل بلا منازع. فطريقته العفوية في التعبير عن مشاعره، وخفة ظله، وصدق كلماته جعلت حضوره مغناطيسيًّا. أضحكني بلطافته، وأبكاني بعفويته.

أما أداء الوالدين من العائلتين التركية والسعودية، فجاء صامتًا من الخارج، صاخبًا من الداخل. أداء منخفض النبرة، لكنه مشحون بانفعالات تتراكم دون انفجار. ومشهد الأب التركي «ينار» (Serkan Genç)، وزوجته «فاطمة» (Tugçe Yolcu) قبل لحظة اكتشاف الحقيقة، كان مرهفًا ومشحونًا بالخوف والتوجس.

في المقابل، جسّد فهيد دمنان شخصية الأب النجراني «حمد» بإتقان، خاصة في مشهد محاولته التماسك أمام ابنه «علي»، ثم استسلامه لدموعه الصامتة، الذي كان من أكثر لحظات الفِلم صدقًا وتأثيرًا.

وهذا النوع من الأداء المقيّد، الذي يبني الصراع من الداخل، يُذكّرنا بأسلوب المخرج أصغر فرهادي؛ حيث الشخصيات لا تبكي كثيرًا، لكنها تُدمينا من الداخل.

أما بصريًّا، فقد جاء الإخراج هادئًا إلى حد الخجل. واعتمد على كادرات تقليدية، وأسلوب تصوير أقرب إلى المسلسلات منه إلى السينما. صحيح أن الانتقال من مشاهد تركيا الخضراء إلى أجواء نجران الصحراوية كان سلسًا وموفقًا، وعكس الفارق البيئي والثقافي بين العائلتين، لكنه افتقد للجرأة البصرية: لم نرَ توترًا في الكادرات، ولا تعتيمًا في الإضاءة أو ضيقًا في الزوايا يعكس شدة المشهد ويُعمّق الصراع البصري.

نصٌ يمشي على أطراف الأزمة

السيناريو هو ما حال دون أن يبلغ «سوار» ذروته الدرامية. فالقصة تحمل في جوهرها بذرة ثقيلة: هوية مفقودة، وحب مشروط، وأبوة مزدوجة، وقرار مستحيل. ومع ذلك، اختار الفِلم أن يرويها من مسافة آمنة، دون أن يتورط في ألغامها النفسية.

قُسّم الفِلم إلى ثلاثة فصول رئيسة، لكل منها طابع مختلف ومسار سردي خاص:

الفصل الأول: الشك، حيث نعيش مع الطفل «يعقوب» في كنف العائلة التركية، ونبدأ بملاحظة التباينات التي تُثير الريبة في قلب والده. تلميحات بصرية وأخرى شعورية تزرع بذور الشك في الانتماء، دون أن تُقال صراحة.

الفصل الثاني: الإشاعة، وهو الفصل الذي ينقلنا إلى نجران، حيث نتابع حياة العائلة السعودية مع طفلها «علي». ومع تصاعد الأحداث تبدأ الخطوط بين العائلتين بالتقاطع، في بناء هادئ يشبه التمهيد الطويل أو ما يمكن تسميته بالـ(setup) الدرامي للقصة.

أما الفصل الثالث: القضية، فكنت أترقبه بفارغ الصبر، متوقعة ذروة عاطفية ودرامية: لحظات مواجهة، وقرارات مصيرية، وصراعات مكشوفة، واشتباك نفسي عميق. لكنه -مع الأسف- جاء موجزًا بشكل مفاجئ، كأنه يحكي القصة من سطحها دون أن يغوص في عمق شخصياتها. وشعرت للحظة كأن فصلًا كاملًا قد حُذف، وكأن الفِلم كان من المفترض أن يتكون من أربعة فصول، لكن لسببٍ ما -ربما اختصار إنتاجي أو تردد سردي- لم يصلنا إلا ثلاثة.

كنت أتمنى لو بدأ الفِلم من لحظة صدور نتائج التحليل، ورافقنا رحلة الأب التركي أثناء محاولته العودة للسعودية، ومواجهته الأولى في المستشفى، وصراعه مع المسؤولين، وحتى مشاهد المحكمة. وكان من الممكن أن تُضاف فلاشات ارتجاعية (Flash back) للحظة الولادة، وأسباب الاستبدال، وتفاصيل إثبات النسب.

وحتى مشاهد محورية -مثل لحظة إخبار الطفلين الحقيقة، أو اللقاء الأول بين العائلتين- لم يكن لها وجود فعلي. بل حتى السوار نفسه، الذي تسبب في تبديل مصير الطفلين عند الولادة، والذي حمل الفِلم اسمه، لم يُمنح أي مشهد!

كل هذه اللحظات مرّت وكأنها تُروى لا تُعاش. كنت أنتظر مشهدًا يُفجّر التناقضات، يُمزّق الهدوء، ويُشعرنا بالاختناق. لكن «سوار» ظل يتحرك في خط آمن، ومنطقي، ومحسوب أكثر من اللازم.

مساحات مفقودة... وأسئلة مؤجلة

تجاهل الفِلم فجوات درامية كان يمكن أن تُثري التجربة بشكل أكبر. فلم نرَ تفاصيل كافية حول الإجراءات القانونية، ولا ردود فعل كافية. ومع وجود مشاهد تغطي أثر الإعلام في الفِلم، إلا أنها لم تكن تلعب دورًا محوريًّا في القصة كما كانت في الواقع، واكتفى فقط بنقل القصة إعلاميًّا.

على سبيل المثال، كانت حلقة برنامج «الثامنة» مع داوود الشريان، التي تناولت القضية، أكثر درامية من مشاهد الفِلم. فالإعلام لم يكن مجرد ناقل، بل فاعل حرّك الرأي العام، وفتح ملفات القضية، وساعد على كشف أوجه التقصير. وهو جانب درامي كان يستحق أن يُستثمر سينمائيًّا بشكل أوسع.

حتى النهاية، وإن بدت مكتملة من الناحية السردية، فإنها لم تكن مشبعة شعوريًّا. وبدت كأنها خاتمة سريعة، نتيجة غياب إجابات عن أسئلة محورية: هل حوسب المتسبب؟ هل خُيّر الطفلان في تقرير مصيرهما؟ كيف أثر تبدّل الهوية في نفسيتهما؟

ربما اختار الفِلم ترك هذه الأسئلة معلّقة عمدًا، لكن غيابها جعل النهاية تبدو مُنجزَة أكثر من كونها مُعاشة.

الخلاصة؟ تجربة تستحق التقدير وتَعِد بالمزيد

يُحسب لفِلم «سوار» أنه قدم واحدة من أكثر القصص السعودية واقعية وإنسانية، برؤية حساسة وبعيدة عن المبالغة. وتعامله مع المادة الأصلية كان مليئًا بالاحترام، وقدّمها بأسلوب هادئ ومؤثر.

هو فِلم يستحق المشاهدة بلا شك، لكننا نشاهده متمنين لو تجرأ قليلًا على الخروج من سرده المرتب، وسمح للمشاعر بأن تنفجر عاطفيًّا كما تستحق. ومع ذلك، يظل العمل خطوة مهمة في مسار السينما السعودية، ورغم شغفه الهادئ، فإنه يبشر بأعمال قادمة أكثر جرأة وانغماسًا.

-.jpeg)

يُعرض اليوم الخميس في صالات السينما السعودية فِلم الرعب «Weapons»، من إخراج زاتش كريقر، ويقدّم الفِلم قصة غامضة تبدأ باختفاء جماعي لسبعة عشر طفلًا في لحظة واحدة، لتتكشّف بعدها فصول متشابكة عبر شخصيات متعددة تواجه كوابيسها الخاصة. ويُوصف العمل بأنه أحد أكثر أفلام العام إثارة للجدل.

طُرح الإعلان الأول لفِلم «Highest 2 Lowest» من إخراج سبايك لي، وبطولة دينزل واشنطن وجيفري رايت وإيساب روكي. ويروي الفِلم حكاية شخصية نافذة في عالم الموسيقا تنهار إمبراطوريته حين يُجبر على اتخاذ قرار أخلاقي مدمّر. ويُعرض في 5 سبتمبر على «+Apple TV».

طرحت «Neon» الإعلان الأول لفِلم «Shelby Oaks» من إخراج كريس ستكمان، ويتتبع قصة امرأة تنقلب رحلة بحثها عن شقيقتها إلى كابوس، بعد اكتشافها أن الشيطان التخيّلي من طفولتهما قد يكون حقيقيًّا. ويُعرض في صالات السينما في 3 أكتوبر.

يواجه فِلم «Heat 2» للمخرج مايكل مان اعتراضًا من «.Warner Bro» بسبب ميزانيته البالغة 170 مليون دولار، ما دفع الشركة إلى البحث في إمكانية تمويل مشترك مع (Apple). بالإضافة إلى تحدّث ليوناردو دي كابريو مع مان بشأن الانضمام إلى بطولة الفِلم، وفي حال توقيعه، يُتوقّع أن يحصل المشروع على الضوء الأخضر.

تستعد «+Disney» لدمج «Hulu» بالكامل ضمن منصّتها بحلول عام 2026، ما سيؤدي إلى إغلاق تطبيق «Hulu» المستقل نهائيًّا.

«What To Do» (4:25)

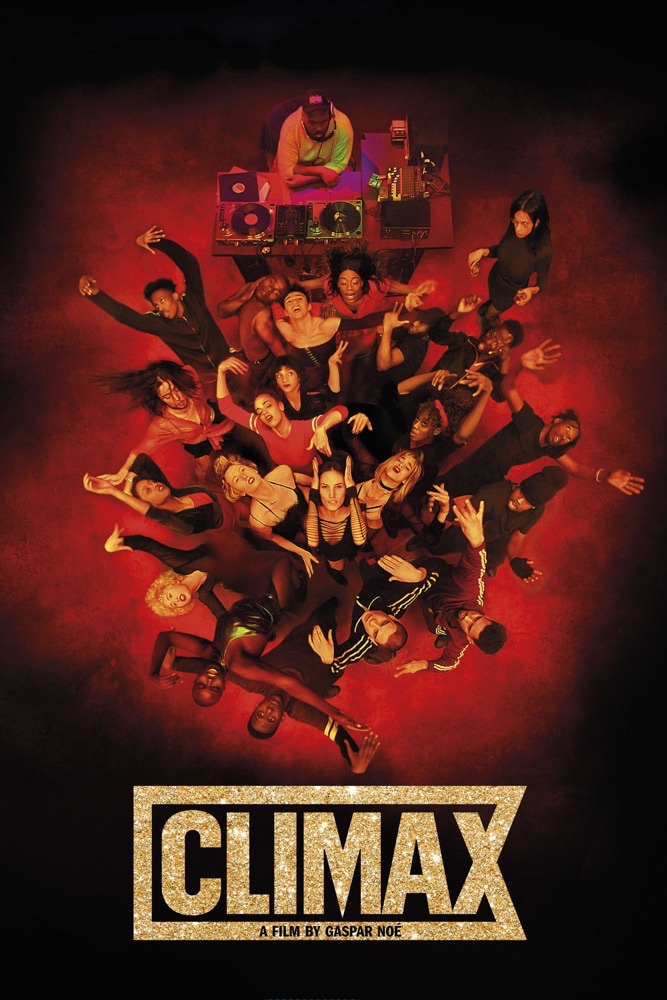

يُوصف فِلم «Climax» الصادر عام 2018 بأنه عمل تجريبي يوظّف الرقص والموسيقا لبناء توتّر درامي. وتقوم فكرته على اجتماع مجموعة من الراقصين في مبنًى معزول للتدرّب، قبل أن يكتشفوا أنّ المشروب الذي تناولوه ملوّث بمادة مهلوسة، لتبدأ دوّامة من الهلع والانهيارات داخل أجواء خانقة تتصاعد نحو الفوضى.

استلهم المخرج قاسبر نوي الفِكرة من حادثة حقيقية وقعت في فرنسا خلال التسعينيّات، حين تعرّض عدد من الراقصين لتسمّم جماعي في إحدى الحفلات. لكنه لم يسعَ إلى إعادة تمثيل الحادثة، بل اتّخذها نقطة انطلاق لصناعة فِلم بصري «ينزلق نحو الجحيم». فلم يكتب سيناريو تقليديًّا، بل وضع خطوطًا أولية لمَشاهد ارتجالية، مع الاعتماد على التفاعل العفوي بين الراقصين، الذين لم يكن أغلبهم من الممثلين المحترفين.

ومع تقدّم الأحداث، يتحوّل الفِلم تدريجيًّا إلى كابوس؛ إذ تتصاعد الانهيارات وسط إضاءة مُقلِقة وحركة كاميرا متمايلة، ليخضع كلّ شيء للانفعال اللحظي، وتُصبح الموسيقا هي العنصر الأكثر استقرارًا وسط الفوضى، والركيزة التي تقوم عليها التجربة.

عمود التجربة

لم تُؤلَّف أغلب موسيقا «Climax» خصيصًا له، بل اعتمد نوي على أغانٍ مختارة قال إنها تُشكّل جزءًا من ذاكرته الحسيّة. وشملت القائمة أسماء بارزة في الموسيقا الإلكترونية، مثل «Daft Punk» و«Aphex Twin» و«Dopplereffekt» و«Soft Cell».

ووفقًا لتصريح نوي، فقد كوّن «قائمة تشغيل» قبل التصوير، سعى من خلالها إلى تأمين حقوق النشر لأكبر عدد منها. وبدأ يتخيّل حركات الكاميرا والإضاءة وفقًا لإيقاع كل أغنية، بمعنى أنّ الصوت سبق الصورة، والإيقاع سبق الحدث؛ فأصبحت الموسيقا هي البوصلة السردية للفِلم، والمحرّك الأساسي لانحدار الشخصيات نحو العتمة.

الأغاني الأبرز

أغنية «Supernature» لـ«Cerrone»

تُستخدم في العرض الجماعي الراقص في بداية الفِلم، وتُعد من أكثر لحظاته تنظيمًا وانضباطًا بصريًّا. وتعتمد الأغنية على إيقاع ديسكو إلكتروني، مع خط بيس واضح وإيقاعات متناظرة. لكن تحت هذه الطبقة الاحتفالية، هناك توتر خفي؛ فالإيقاع يبدو محكومًا بإيقاف وشيك. وتُجسّد المقطوعة الإحساس بأن التوازن هش، وأن كل هذا التناغم الجسدي مبني على سطح قابل للانهيار.

أغنية «’Rollin’ & Scratchin» لـ«Daft Punk»

تظهر في ذروة الانهيار الجماعي، حين تفقد كل الشخصيات السيطرة بالكامل. وتحمل الأغنية بنية صوتية صاخبة ومشوشة، تعتمد على تكرار موجات إلكترونية مشوّهة، وطبقة ضجيج غير مستقرة، تُحاكي شعور الذعر سمعيًّا، وكأنها نوبة هلع.

أغنية «What To Do»

ترافق ظهور العنوان الرئيس للفِلم، بعد سلسلة من مشاهد الرقص الفوضوي، لتُمهّد لدخول عالم الفِلم. وتبدأ بإيقاع إلكتروني متكرر يخلو من أي تحوّل لحني، ويعتمد على طبلة تُقرَع بإلحاح. وتخلق النغمة شعورًا بالتوتّر المستمر، بدورانها داخل نفسها كأنها عالقة في حلقة مغلقة، وبتكرار يُشبه صوت عقل بدأ يفقد اتزانه، ويُمهّد لانهيار قادم لا مفرّ منه.

عبد العزيز خالد

.gif)

اليوم نقول «أكشن» مع هذا المشهد من فِلم «The Sweet Hereafter» الصادر عام 1997.

يحكي الفِلم عن بلدة كندية صغيرة تنقلب الحياة فيها رأسًا على عقب بعد حادث حافلة مدرسية يودي بحياة معظم أطفالها. فيدخل المحامي «ميتشل ستيفنز» إلى المشهد عارضًا على الأهالي رفع دعوى جماعية ضد المسؤولين المحتملين عن الحادث، في محاولة لاستخلاص شكل من أشكال العدالة أو التعويض.

وبينما يتنقل «ميتشل» بين البيوت لتوثيق الشهادات، تتضح له هشاشة هذا المجتمع الصغير وتفككه الداخلي؛ فالحزن الجماعي لا يوحّدهم، بل يكشف صدوعًا عائلية، ومشاعر ذنب مكبوتة، وعلاقات مشوّهة. وفي مركز هذه الفوضى، تقف «نيكول» الناجية الوحيدة من الحادث، التي تركها الحطام مشلولة وأسيرة لصراعاتها الخاصة، وعلى رأسها علاقتها المعقدة بوالدها.

يتابع الفِلم جهود «ميتشل» لجمع شهادات الأهالي، لكنه يصطدم بمقاومة عاطفية وأخلاقية، خاصة من «نيكول» التي تحمل مفتاح القضية. ويتصاعد التوتر، وصولًا إلى جلسة إفادة حاسمة تُبنى حولها كل محاور الفِلم.

في المشهد، تجلس «نيكول» على كرسي الشهادة، وتُطرح عليها مجموعة أسئلة عن الحادثة. وبينما يفترض أن تؤكد «نيكول» رواية المحامي «ميتشل» وتُدين الجهات المسؤولة غير المباشرة، توجه «نيكول» اللوم إلى سائقة الحافلة، وتتهمها بتجاوز السرعة، في شهادة تُفشل الدعوى وتنسف أساسها القانوني.

ولا يعتمد المشهد على تصعيد درامي تقليدي، بل على توتر صامت. إذ يحدث داخل غرفة ذات طابع كئيب، وتُستخدم فيه لقطات ثابتة تُركّز على تعبيرات الوجوه وسكون الأجساد. ويتعمّد المخرج أتوم إيقويان تجنّب الحركات الانفعالية أو المونتاج السريع، ويُركّز على لحظات الصمت والتوقفات الطويلة، لمضاعفة الإحساس بالاختناق.

ويتميّز أداء سارة بولي بـ«التحكّم الكامل»؛ إذ تُجسّد انتقال «نيكول» من التردد إلى الحسم من خلال نظراتها الثابتة ونبرتها المتزنة. وحين تصف تفاصيل الحادث، تُجرّد كلامها من الانفعال، لكنه مشحون بدلالات الصراع. ونبرة صوتها ليست غاضبة ولا مُترددة، بل محسوبة، وكأنها تقطع خيطًا خفيًّا بين ذاتها وبين القضية، وبين ألمها الخاص وألم البلدة. أما إيان هولم، فيُقدّم «ميتشل» على أنه محامٍ يتأرجح بين الحنكة المهنية والخيبة الشخصية، وتظهر لحظات صمته استجابة لصدمة شهادة «نيكول» كنوع من الانهيار.

ويُعدّ المشهد نقطة تحوّل سردية وشعورية في آن واحد. ويُجسّد لحظة استعادة «نيكول» لصوتها وقرارها، فلم تعد ضحية تُستخدم لتقوية الملف القانوني، ولا رمزًا يُستدر به التعاطف، بل تصبح فاعلة تُحدّد موقعها من المأساة. ويعكس قرارها رفضًا ضمنيًّا لاستغلالها من قِبل «ميتشل» أو والدها.

ويربط المخرج إيقويان المشهد بصريًّا وموضوعيًّا بقصيدة «The Pied Piper»، التي سبق أن قرأتها «نيكول» في عِدّة مشاهد على مدار الفِلم. وتحكي القصيدة عن عازف يقود أطفالًا إلى مصير مجهول، وتتحول هنا إلى استعارة عن القيادة والمساءلة والخسارة. ولا يُقدَّم الربط بتفسير مباشر، بل يُترك للمُشاهد استنباط معانيه من السياق.

ويختصر المشهد روح الفِلم. فلا توجد حقيقة واحدة، ولا عدالة مُطلقة، وكل من بقي بعد الكارثة يحمل سرديّته الخاصة. لا تُحدّد شهادة «نيكول» فقط مسار القضية، بل تُغيّر طريقة فهمنا للعلاقة بين الفرد والجماعة، وبين ما يُقال وما يُخفى.

عبد العزيز خالد

فقرة حصريّة

اشترك الآن

في أوائل الثمانينيّات، كتب تشارلز إدوارد بوق مسوّدةً أولى لفِلم مستوحى من فِلم الرعب الكلاسيكي «The Fly» الصادر عام 1958، وتدور فكرة الفِلم حول عالِم عبقري يبتكر جهازًا للنقل الآني، لكن تنقلب تجربته عليه حين يختلط جسده بجسد ذبابة دخلت الجهاز عن طريق الخطأ. وبعد عدة محاولات فاشلة لإقناع الاستوديوهات، أعادت شركة «Fox» النظر فيه بوساطة مباشرة من ميل بروكس، الذي تبنّى إنتاج الفِلم من خلال شركته الخاصة.

وأُسند الإخراج في البداية إلى البريطاني روبرت بيرمان، لكنه انسحب مبكرًا، فانتقل المشروع إلى المخرج الكندي ديفيد كروننبرق، الذي وافق على توليه بشرط أن يُعيد كتابة السيناريو بالكامل بنفسه. ومع أنه غيّر معظم عناصر النص من شخصيات وحوارات ونبرة، أصرّ على الإبقاء على اسم بوق في شارة الفِلم، احترامًا للفكرة الأصلية التي شكّلت نواة المشروع.

وفي سياق هذه التحولات، نستهلّ فقرة «دريت ولّا ما دريت» عن فِلم «The Fly» الصادر عام 1986:

رُشّح للدور الرئيس عدد من الممثلين النجوم، لكن معظمهم رفضوا بسبب طبيعة التحوّل الجسدي القاسية. واستقرّ الخيار أخيرًا على جيف قولدبلوم، الذي لم يلقَ قبولًا في البداية من فنيّي المكياج، بسبب ملامحه «غير المناسبة» للأطراف الاصطناعية، تحديدًا أنفه وأذنيه. وقد طلب الفريق البحث عن ممثل آخر بملامح أنسب، لكن غيّر أداء قولدبلوم قناعتهم، وأظهر قدرة عالية على استخدام حركات جسدية دقيقة مثل الرمش والارتعاش، وهي حركات أمكن لاحقًا نقلها بدقة إلى الدمى المستخدمة في التحوّل.

استغرق تركيب مكياج التحوّل على قولدبلوم أكثر من خمس ساعات يوميًّا، خاصة في المراحل المتقدّمة من الفِلم، مع ازدياد التشوّه الجسدي تدريجيًّا.

تولّت شركة «Chris Walas» تصميم سبع مراحل مختلفة لتحوّل شخصية «سيث بروندل» من إنسان إلى كائن هجين بين الإنسان والحشرة. بدأت بتشققات جلدية بسيطة، وانتهت بمسخ متكامل نصفه إنسان ونصفه ذبابة. واستند الفريق في تصاميمه إلى مراجع طبّية عن أمراض الجلد والتشوّهات الخَلقيّة.

في أول عرض للفِلم، ظهر اسم شركة «Chris Walas» أولَ اسم في شارة النهاية، وقوبل ذلك بالتصفيق من الجمهور. وحينها التفت المنتج كورنفيلد إلى الفريق وقال: «أنتم ستحصلون على الأوسكار». وقد تحققت نبوءته بالفعل، إذ فاز الفِلم بجائزة الأوسكار عن أفضل مكياج، وكانت الجائزة الوحيدة التي نالها الفِلم من الأكاديمية.

صرّح ديفيد كروننبرق بأنه تفاجأ من تفسير بعض النقّاد للفِلم على أنه مجاز ثقافي لفيروس نقص المناعة البشرية، في حين كان يقصد تقديم تشبيه عام عن الأمراض المستعصية مثل السرطان، وتحديدًا عن التدهور الجسدي الناتج عن التقدّم في العمر.

الجملة الشهيرة التي يقولها «بروندل» في مرحلة متقدّمة من تحوّله: «أنا حشرة حَلِمت بأنها إنسان وأحبّت ذلك، لكن الحلم انتهى، والحشرة استيقظت». تحمل مرجعين ثقافيين: الأول هو حكاية «حلم الفراشة» للفيلسوف الصيني تشوانق تسو، والثاني قصة «التحوّل» (The Metamorphosis) الشهيرة لفرانتس كافكا، التي يستيقظ فيها البطل وقد أصبح حشرة.

دخل الممثل جون قيتز تجربة الأداء وهو يعاني من صداع نصفي حاد وقُبل على أدائه. ولاحقًا، خلال تصوير أحد المشاهد الأولى، طلب منه كروننبرق استحضار ذلك الشعور نفسه، وهو ما يفسّر وضع يده باستمرار على رأسه في أثناء المشهد الذي يقول فيه: «إنه يخدعك».

صُوّرت عدّة مشاهد حُذفت لاحقًا من النسخة النهائية، أبرزها مشهد يُرسل فيه «بروندل» قردًا وقطًّا معًا عبر جهاز النقل، لينتج عنهما مخلوق مشوّه يضطر إلى قتله، وهو مشهد رُفض في النهاية خوفًا من فقدان تعاطف الجمهور مع الشخصية الرئيسة.

عبد العزيز خالد