مئة عام على «محاكمة» كافكا

زائد: يوم وقفت أمام «الجزائرية»

رحل زياد الرحباني، وماتت معه الكلمة، الكلمة التي تشبهنا وتنتمي إلينا، وتنطق بمشاعرنا اليومية، وتجسّد المألوف والحميمي دون ادّعاء. «كيفك أنت؟» العبارة التي اقتبسها زياد عن والدته السيدة فيروز، في لحظة لقاء بعد غياب، عبارة بسيطة وعفوية، لكنها تنضح ببلاغة التحفّظ الذي عُرفت به فيروز. يعكس هذا التحفّظ قوتها، ولكنه أيضًا يخفي هشاشة الأم في علاقتها بابنها.

من بين كل ما غنته فيروز من كلمات زياد، أحب هذه الأغنية تحديدًا، لأنها اللحظة التي تداخلت فيها الأدوار، وتصبح الأم ابنها، والابن يتحدث بصوت أمه ومشاعرها، يكتب لها ما لم يستطِع قوله، وهنا تتجلّى عبقرية زياد، حين تصبح كلماته مرآةً لِمَا يتوارى خلفها، ويمنح المتلقي مساحته الآمنة للتعبير دون أن يجبر على الحديث.

بمناسبة مئوية رواية «المحاكمة» لكافكا، يحدثنا الكاتب علي حسين عن مسارها في سياق سيرة كافكا، وأحدثكم عن مأساة أن تفقد ما حلمت به زمنًا طويلًا في «هامش»، وعناوين من الإصدارات الجديدة والتوصيات.

إيمان العزوزي

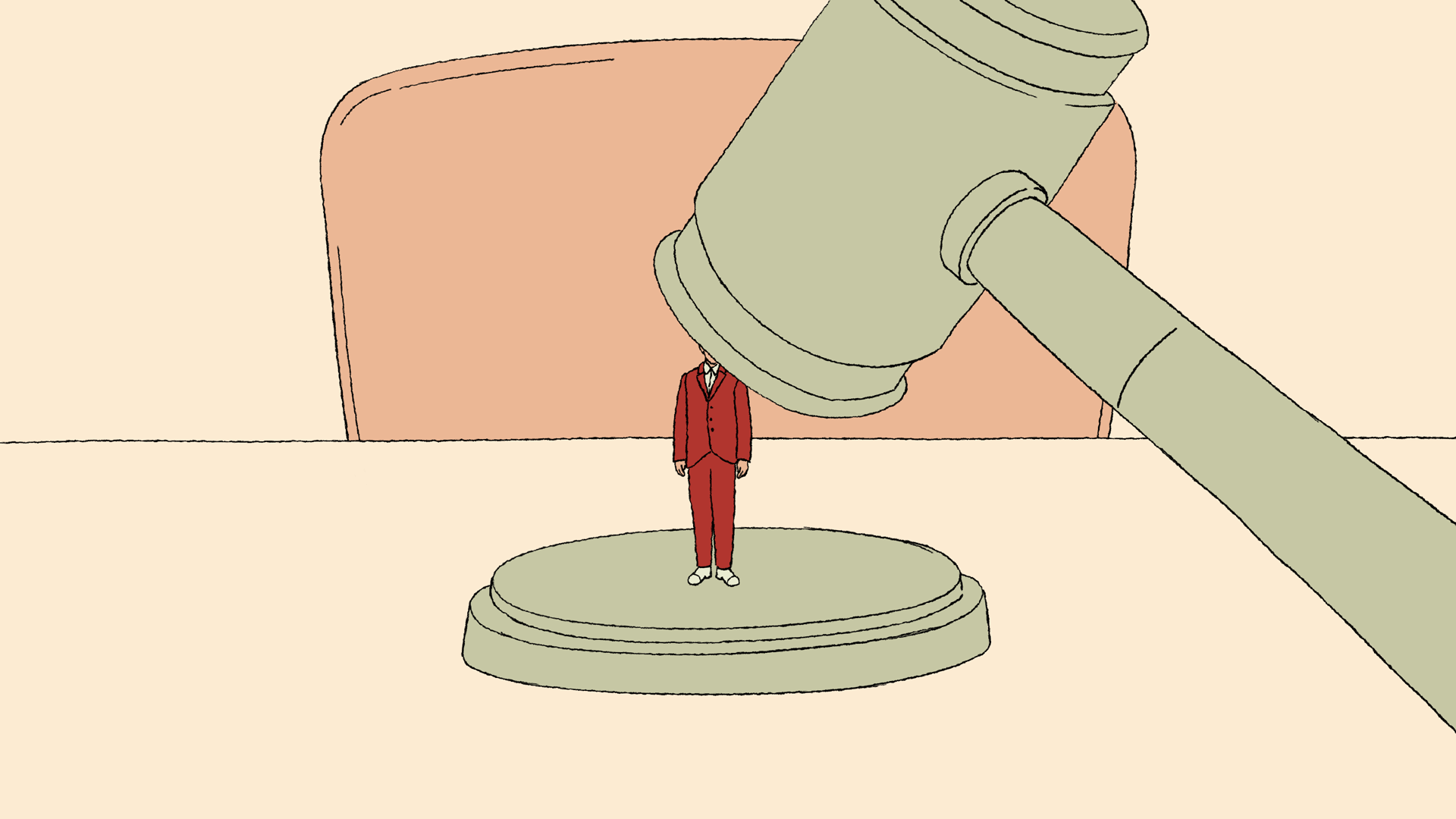

مئة عام على «محاكمة» كافكا

في السادس من يونيو 1924، نشرت جريدة اسمها نارودني ليستي إعلانًا مدفوع الثمن في صفحة الوفيات جاء فيه: «توفي أمس في مشفى كيرلينغ، فرانز كافكا، كاتبٌ ألماني عاش في براغ. قِلّة هم من يعرفونه هنا، لأنه كان منعزلًا، رجلًا حكيمًا يهاب الحياة، عانى لسنوات من مرض رئوي. ومع أنه كان يتلقى العلاج، كان يغذي مرضه متعمّدًا، ويشجعه نفسيًّا».

كان اسم صاحب النعي ماكس برود، وقد أوصاه صديقه فرانز كافكا وهو على فراش الموت أن يحرق أعماله منعًا من وصولها إلى القراء في حال وفاته! إلا أن ماكس برود لم يفعل، وقال لزوجته: «إن تحت يدي كنزٌ ثمين لا يمكن أن أجعله طعامًا للنار». بعد ثمانية عشر عامًا يكتب ألبير كامو: «إن اللحظة التي قرّر فيها ماكس برود عدم إتلاف أعمال كافكا، ساعدتنا في تقديم الدليل الأدبي على فظائع القرن العشرين».

كان كافكا المولود في الثالث من يوليو عام 1883، أكبر أطفال العائلة وقد مات أخَواه وهما طفلان، فعاش طفولةً مليئة بالوحدة، توّلت عدد من النساء تربيته، لأنّ أمه كانت تعاني من مرض السل، كانت علاقته مع أبيه معقّدة، وفي مقاطع من رسالة «إلى أبي» كتب: «كنت طفلًا عصبيًّا، غير أنني كنت -بالمؤكد- متجهّمًا، كل ما هنالك أنك عاملت طفلًا بالشكل الذي خُلقت أنت به، بالعنف والضجيج والطبع الحاد».

كانت هواية هذا الطفل هي القراءة، وكان يحفظ الحكايات الخرافية وقصص شارلوك هولمز. وفي وقت لاحق أُغرم بديكنز ودوستويفسكي وكيركغارد، وفي غرفته الصغيرة عكف على قراءة بعض الكتب باحثًا دومًا عن معانٍ جديدة. ومع مرور الزمن أنشأ لنفسه مكتبة صغيرة. وفي أحد الأيام، عندما كان يتمشّى في أحد شوارع براغ بصحبة أحد التلاميذ، توقّف فجأة أمام إحدى المكتبات، وأخذ يقرأ العناوين بصوتٍ عالٍ فضحك زميله وهو يقول له: «أنت من محبّي الكتب التي تحرّك القراءة رؤوسهم»، فقطّب كافكا حاجبيه وقال: «هذا خطأ، إن الكتاب لا يستطيع أن يعوّض العالم، هذا غير ممكن، لكل شيء في الحياة معناه ووظيفته التي لا يمكن أن تُشغل بالكامل من قبل شيء آخر».

ويذكر رونالد غراي في السيرة التي كتبها عن كافكا أنه: «كان يضع على طاولة مكتبه صورة لدوستويفسكي»، ونراه يكتب إلى صديقه أوسكار بولاك: «على المرء ألّا يقرأ إلّا الكتب التي تعِظه وتوخزه، إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقظنا بضربة على الرأس، فلماذا نقرأه إذن؟ الكتب التي تجعلنا سعداء هي نوع من الخديعة، إننا نحتاج إلى الكتب التي تنزل علينا كالبليّة التي تؤلمنا، كموتِ من نحبه أكثر مما نحب، نحتاج إلى الكتب التي تجعلنا نشعر وكأننا طُردنا إلى الغابات بعيدًا عن الناس، على الكِتَاب أن يكون مثل الفأس التي تهشّم البحر المتجمّد في داخلنا».

في سن الثامنة عشرة دخل الجامعة ليدرس الكيمياء، بعدها وجّه اهتمامه لدراسة الأدب الألماني، لكن أباه أصرّ على أن يدرس القانون، فنراه يستسلم ويعلن أن هذه أولى هزائمه في الحياة: «كنت أعرف أنه لا توجد حرية حقيقية في اختيار المهنة».

في الجامعة يلتقي بشاب سيصبح أقرب الناس إليه، والوريث الشرعي له، ماكس برود، كان يصغره بعام، وقد شرعا سوية بقراءة فلوبير ودراسة أعمال غوته، وهما الكاتبان اللذان ظل كافكا يفضّلهما طوال حياته.

عام 1906 يحصل على شهادة في التشريع من الجامعة الألمانية ويبدأ العمل بوظيفة محامٍ تحت التمرين، إلا أنه لم يكُن ينوي أن يتّخذ من المحاماة مهنة، بل كان يحاول من خلالها التعرّف على عالم المحاكم الغريب. لذا لم يستمرّ طويلًا بوظيفته هذه، فقرّر أن يساعد والده في تجارة الخزف: «أيّ كربٍ يكلّفني هذا العمل؟ لماذا لم أحتج عندما جعلوني أعِدُهم بأن أعمل بعد الظهر؟ بالطبع ما من أحد أرغمني على هذا بالقوة، لكن أبي فعل هذا بالتقريع، وفعله بالصمت». وقد أثّر هذا بنفسيته مما جعله يفكّر بالانتحار، فكتب رسالة إلى والدته يشكو لها الأمر، فما كان منها إلا أن ناشدت والده أن يتركه وشأنه.

بحلول صيف عام 1914، وخلال الأيام الأولى للحرب العالمية الأولى، قال لماكس برود إنه كتب الفصل الأول من رواية جديدة من دون انقطاع في ليلة واحدة، كان فيها مستسلمًا لمصير بطل الرواية «جوزيف ك»: «كنت أحمل في أثناء تلك الليلة ثقلي الذاتي فوق ظهري مرات عديدة».

يستيقظ «ك» صباحًا ويرنّ جرس الهاتف وهو لا يزال في سريره ليُحمل إليه طعام الفطور، وبدلًا من الخادمة يصل مجهولون يرتدون ثياباً عادية، لكنهم يتصرّفون بسيادة تبلغ حدّ أن «ك» لا يستطيع أن لا يشعر بقوّتهم وسلطتهم، لكنه لا يزال مستغربًا وجائعًا في الوقت نفسه، ويبحث عن الخادمة فلا يجد أمامه سوى رجلٍ نحيل يرتدي رداءً أسود اللون، لم يكُن قد رآه من قبل قط. ويقول «ك» بتهذيب: «من أنت؟»، لكن الرجل تجاهل السؤال واكتفى بالقول: «لقد قرعت الجرس»، «كنت أريد من آنّا أن تحضر لي الطعام» قال «ك».

منذ البداية نرى أن «ك» يعيش في حيرة مطلقة بين ضعفه المستعد للانحناء أمام الإهانة التي لا تُصدّق، وخوفه من الظهور مضحكًا، لكنه في النهاية يقرّر أن يكون حاسمًا: «لا أريد البقاء هنا، ولا أن توجهوا إليّ الكلام دون أن تقدّموا أنفسكم».

إنه أوّل مشهد للتمرّد، مثلما جسّده أورسون ويلز عندما حوّل هذه الرواية إلى فِلم سينمائي؛ إنسان يتمرّد ضد العنف الذي تعرّض إليه، لكنه يستمر في طاعة المتطفّلين الذين لم يكتفوا بفرض أنفسهم فحسب، بل يتناولون طعام فطوره ويجعلونه يبقى واقفًا في لباس النوم خلال هذا الوقت كله.

أين القاضي الذي لم يرَه قط؟ أين المحكمة العُليا التي لم يصل إليها قط؟ أخيرًا، بعد عامٍ واحد، عشيّة عيد ميلاده الحادي والثلاثين، وافق «جوزيف ك» أن يموت «مثل كلب»، على يد رجلين شاحبين، وبهذه الطريقة يُطمس كل أثرٍ له.

ظهر الاسم المختزل «جوزيف ك» الذي سنجده بطلًا في معظم روايات كافكا الكبيرة: «القصر» و«المحاكمة» و«أمريكا»، لأول مرة في يوليو عام 1914، وذلك بعد يوم واحد من قرار كافكا أن ينقذ نفسه بأن يصبح كاتبًا. وكان بطل المحاكمة يدعى «هانس غوره»، غير أنه خطر لكافكا أن يضع مكان الاسم «رمزًا» واختار حرف «ك»، وحين سأله ماكس برود عن المعنى، قال إنه يعرف ماذا يعني «ك» ويريد من القارئ أن يتصور هذه الشخصية.

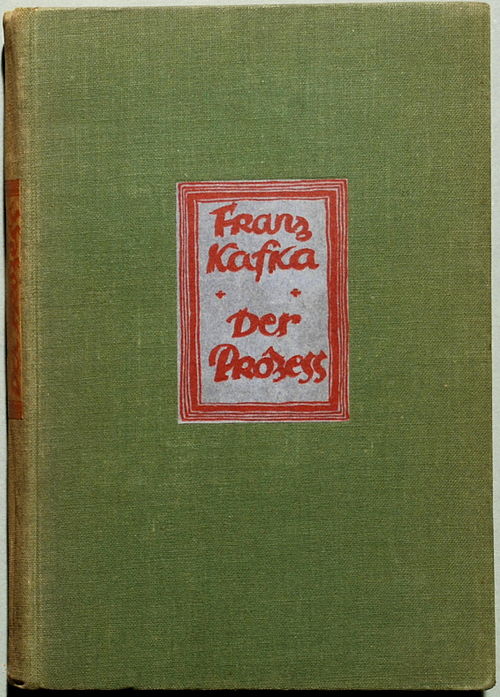

في عام 1921 نشر برود مقالًا بعنوان «الشاعر فرانز كافكا»، تحدث فيه عن أعظم عمل فني روائي «المحاكمة» التي هي موجودة وقد اكتملت فصولها حسب رأي برود، أما حسب رأي كافكا فإنها غير مكتملة وغير قابلة للاكتمال وغير قابلة للنشر أيضًا. في عام 1925 صدرت الطبعة الأولى من الرواية، وقد طُبع منها ثلاثة آلاف نسخة احتاجت عشرة أعوام حتى تنفد من المكتبات، ليعيد برود طباعتها عام 1935. وظلّت الرواية دون صدى، وقد ضمّت سلطات هتلر الرواية ضمن قائمة الكتب الضارة وغير المرغوب فيها. في عام 1936 صدرت النسخة الفرنسية من الرواية، وبعدها بعام صدرت في نيويورك. وفي عام 1951 أصدرت دار بنغوين «المحاكمة» في كتاب جيب طُبعت منه سبعين ألف نسخة، ثم توالت الإصدارت لتصل مبيعات الطبعة الإنجليزية إلى أكثر من مليون نسخة.

يكتب ماكس برود أن كافكا كان يُعبّر عن عجزه في وضع خاتمة لأعماله: «إن كافكا لم يكتب الفصل الختامي لمعظم أعماله، لكنه أخبرني ذات يوم أن "ك" عليه أن يموت وقد مزّقه الصراع».

منذ مئة عام، فُسِرت «المحاكمة» وأعيد تفسيرها بطرق مختلفة: دينية ووجودية وتحليل نفسي ونقد ماركسي؛ هل هناك قانون أعلى؟ هل الشر موجود؟ أم شعورٌ بالذنب الفطري لدى الإنسان؟ هل عمل كافكا كان نقدًا للسلطة البيروقراطية والهياكل الحاكمة؟ أم لسلطة الدين؟

يكتب هرمان هِسه: «بين شهادات عصرنا الممزَّق والمتألم سوف تكون آثار كافكا المدهشة خالدة.»

يوم وقفت أمام «الجزائرية»

لطالما أحببت ماتيس، أحببت ألوانه الحارة، وجرأته التي لا تعترف بالمقاييس، ولا تنصاع لوزن أو منظور. تمنحني لوحاته، بنسغها الحيّ وخفّتها النابضة بالحياة، مزيجًا من المشاعر المتناقضة، تجمع بين الإثارة والرغبة في التمرد والسكينة والطمأنينة، التي تجعلني أتسمّر في مكاني. ومن بين كل أعماله، كانت لوحة «الجزائرية» الأقرب إلى قلبي، تُصوِّر اللوحة امرأة ذات ملامح هادئة، مسترخية على كنبتها العثمانية، بثوبٍ فضفاض مزركش، يتهادى الزمن حولها، ودون أن تهتم بشيء، تشرد بنظرها إلى شيء بعيد… بعيد تمامًا.

غالبًا ما كنت أحادثها متى تأمّلتها، كان حبًّا من طرف واحد، أراها مثل مرآة داخلية تعكس ما يجول في خاطري، وأمام نظرتها أشعر دائمًا برغبة في الاعتراف واستدرار كل تلك الصورة الراكدة في أعماقي. لكن «الجزائرية» كانت أيضًا حلمًا بعيد المنال، لأني لن أستطيع امتلاك النسخة الأصلية التي تقبع بهدوء في متحف بومبيدو وتشاركني جمالها ملايين الأعين. ولأجل ذلك، حملت ريشتي ونسختها بطريقتي، بخطوطي، بألواني، وعلّقتها على جدارية مكتبتي، وبهذا أقنعت نفسي أني أملكها.

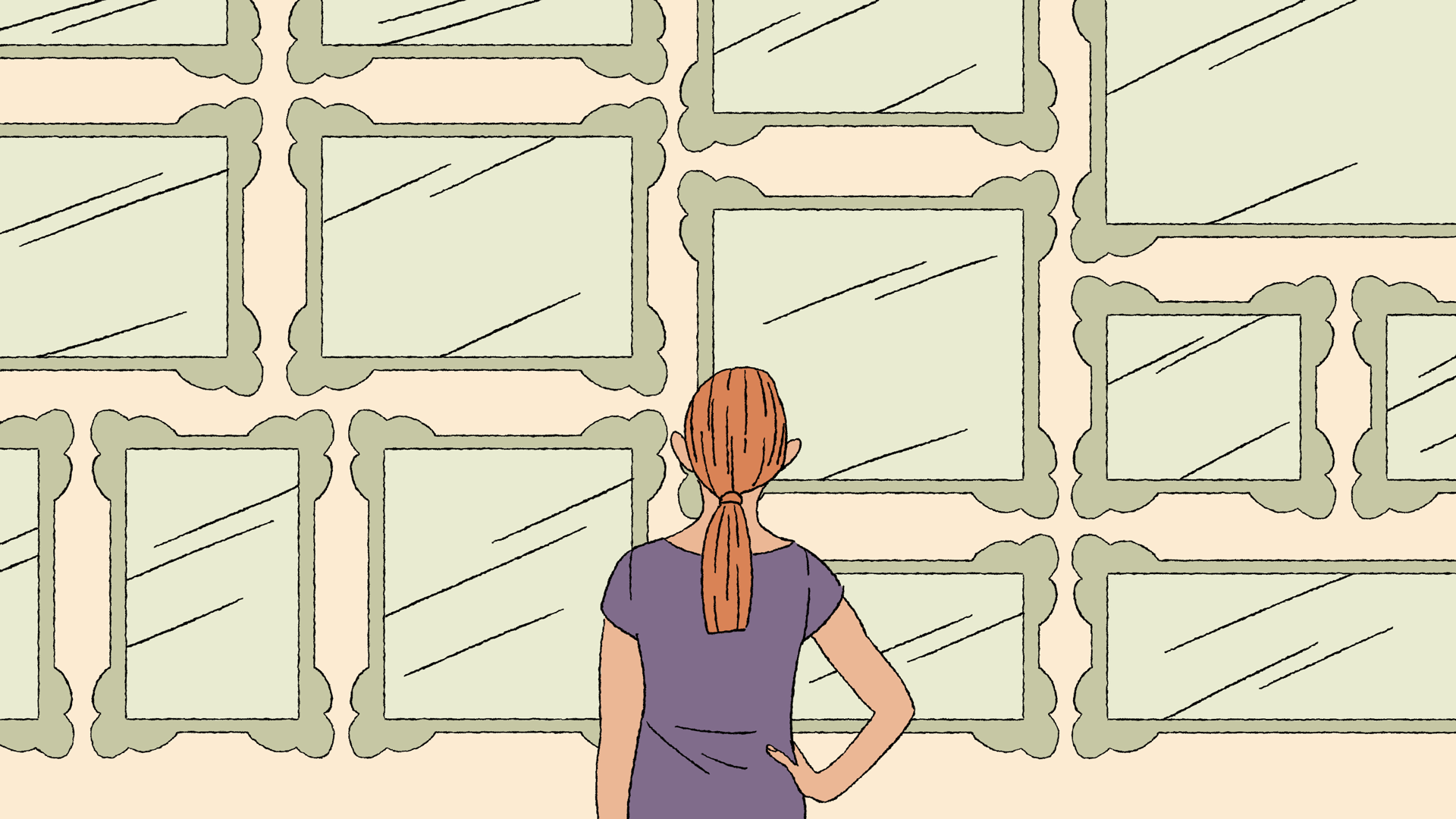

وحين استضافها متحف محمد السادس للفنون بالرباط في إعارة من متحف بومبيدو، لم أتردّد لحظة وهرعت لرؤيتها، فالحلم أخيرًا سيتحقق وأراها وجهًا لوجه.

غير أن المشهد لم يكُن كما تخيلته مرارًا وتكرارًا في ذهني.

لم أبكِ، لم أرتجف، لم أندهش، بل وعلى غير المتوقّع، شعرت بخيبة باردة، تتسلّل إلى أطرافي مسببةً حالة من الخمول الغريب. علّقتُ ساخرة، ربما دفاعًا عن نفسي: «هل هذه فعلًا "جزائرية" ماتيس؟»، كنت واعية أن سخريتي، هي محاولة لحجب حجم الخذلان.

لكن ما أرعبني حقًّا لم يكُن غياب البهجة، بل غياب الدهشة التي كنت أدّخرها إلى حين الوقوف أمام اللوحة الأصلية، وألحَّت الأسئلة دون جواب يطمئنها: لماذا لم أسعد برؤيتها كما كنت أظن؟ ولماذا كان اللقاء مع الحلم القديم باهتًا، رماديًا، دون زلزلة شعورية كتلك التي شعر بها ستاندال وهو يزور فلورنس، وعُرفت تلك المشاعر الفياضة فيما بعد بمتلازمة حملت اسمه؟

أزعجني ما شعرت به وخفت أن يسري على باقي ما أحب في هذه الحياة، وعلى أحلامي المؤجَّلة، وبحثتُ عمن يساعدني في فهم معضلتي مع غياب الدهشة، ووجدت الجواب، ربما، لدى فرويد. في نصه الشهير «الغرابة المقلقة» (Unheimlich)، تشير الكلمة إلى شعور الغرابة المألوف، ذلك الإحساس بأن شيئًا ما يبدو مألوفًا لكنه في الوقت نفسه يثير القلق أو الرعب لأنه خرج عن سياقه الطبيعي أو كشف شيئًا مكبوتًا. إنه ذلك التوتر بين الألفة والغرابة، بين ما يجب أن يكون مريحًا وما يصبح مزعجًا فجأة.

مثل إحساسنا متى كنّا في مكان نعرفه ومع ذلك نشعر بالقلق، أو نحقّق حلمًا قديمًا من أحلامنا دون أن يثير فينا أي شعور، مثل حالتي مع لوحة ماتيس. هذا هو الـ(Unheimlich) في أعمق تجلياته.

في عام 1904، عندما وقف فرويد أمام الأكروبوليس في أثينا، وهو المكان الذي تمنى بلوغه منذ طفولته، شعر بمزيج من الانبهار والارتباك في آن، وعلق حائرًا:

ما أراه الآن ليس حقيقيًّا.

رغم أن الأكروبوليس كان أمامه، لم يستِطع فرويد تصديقه. وبهذا يكون الواقع، حين يتحقّق بعد طول انتظار، يخذل صورته في الذاكرة.

وفجأة فهمت.

ما حدث لي أمام «الجزائرية» هو نوع من الغرابة المقلقة التي تحدّث عنها فرويد بعد فترة طويلة من حدوث الغرابة وزيارة أثينا، لقد رأيت اللوحة مئات المرات، في الكتب، على مواقع البحث، في النسخة التي رسمتها، في ذاكرتي، في أحلامي. لكن حين صارت واقعية، فَقَدَت سحرها. كأن الحلم حين أمسكت به، تحوّل إلى شيءٍ غريب، جامد، أبعد مما كان عليه وهو بعيد.

ربما، كما قال فرويد، لم يكُن الاضطراب متعلّقًا بالحاضر، بل بطفلة قديمة بداخلي، لم تكُن تتخيّل أنها ستقف حقًّا أمام لوحة بهذا القرب، ربما، كان وقوفي أمامها رمزًا خفيًّا لانفصالٍ عن فكرة كنت أقدّسها، أن تلمس الشيء الذي حلمت به طويلًا، فتكتشف أنك لم تعُد بحاجة إليه، أو ببساطة الحاجة إليه قد تغيّرت، لم تعُد استثنائيّة.

إنها خيانة صغيرة للذات القديمة كما وصفها فرويد حين شعر بأنه «خان صورة الأب»، فقط لأنه بلغ ما لم يبلغه ذلك الأب. كذلك أنا، بلغت ما حلمت به، ولكن الحلم لم يعُد موجودًا.

في الحقيقة، لم تخذلني «الجزائرية»، أنا من تغيّرت، ولم أعُد قادرة على الانبهار، ولم أعُد أملك العينين ذاتهما اللتين انبهرتا بخطوط ماتيس العريضة. في لحظة، تحوَّلت اللوحة من صورة تغمرني بالسكينة إلى مرآة لغربتي عن نفسي، وربما في تلك اللحظة، فهمت أن الدهشة، مثل أشياء كثيرة، لا تُشترى، ولا تُستعاد كما لا يُستعاد الماضي، وأن بعض الأحلام يجب أن تظل على جدران الذاكرة، دون نسخها، دون الغرق في وهم التطلّع إليها، بعض الأشياء تأتي سريعًا متى تخلينا عن انتظارها.

وبعض الأشياء، كما الناس، هم من وصفهم جبران قائلًا:

البعض نحبهم

لكن لا نقترب منهم...فهم في البعد أحلى

وهم في البعد أرقى...وهم في البعد أغلى

لا تخلو أية حياة من محاولات متكرّرة لأن نبدأ من جديد، وهذه المحاولات هي ما نطلق عليها اسم الميلاد الثاني

آمنت لو سالومي في تفسيرها للولادة المتجدّدة، أننا نولد من جديد مع كل منعطف من العمر، حين رأت في كل تجربة عاطفية بداية جديدة، لا تقل جدارةً عن الميلاد الأول. هذا التصوّر ليس بعيدًا عن واقع البشر، إذ يعيش معظمهم تلك الولادات المتكررة، في الحب والفقد والتحولات المهنية والروحية.

لكن ليست كل المحاولات تكلّل بالنجاح، بعض الأرواح تظل معلّقة بين الخوف والتردد، عاجزة عن خوض تجربة جديدة، مثل «فارتر»، بطل غوته، الذي اختار الموت بعد محاولة واحدة، وكأن الحياة لا تمنح أكثر من فرصة. وللأسف، كم شخصًا في الواقع اختار هذا المصير، وفقدناه من المحاولة الأولى.

حين نتأمل الحياة بوصفها فرصة واحدة، ونشعر أن تلك الفرصة قد أُجهضت، قد نُرجِع الأمر إلى القدر، إلى حكمة إلهية أرادت لنا أن نفلت من تجربة لا تستحقّنا. فربما تلك العلاقة، أو تلك المهنة، أو ذاك الطريق، لم يكُن جديرًا بعاطفتنا ولا بجهدنا.

هناك دائمًا وجوه أخرى، أماكن أخرى، طرق أخرى، تنتظرنا للولادة من جديد، هذه المرة ليس لنكرّر التجربة نفسها، بل لأن نزهر ونمضي قدمًا.

«لن يمنحك العالم ما تحلم به أبدًا، لو أردت حياة حقيقية فاسرقها» أكدت لو سالومي.

خُزامى اليامي

كان يجب أن أبقى في البيت

صدر حديثا عن دار وتر الترجمة العربية لرواية الكاتب الأمريكي هوراس ماكوي «كان يجب أن أبقى في البيت» الصادرة سنة 1938. الرواية عمل سوداوي ساخر، يرسم صورة قاسية لهوليوود في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تطمح شخصياتها الرئيسة «رالف كارستون» و«مونا ماثيو»، إلى النجاح في وسط مليء بالاستغلال والانتهازية.

تشبه الرواية في نبرتها رواية ماكوي الأشهر «إنهم يقتلون الجياد أليس كذلك؟» وتقارن غالبًا برواية ناثانيال ويست «يوم الجرادة»، وكلها أعمال تدخل في نطاق الأدب الواقعي التصادمي بعيدًا عن التجميل أو الرومانسية.

نقد القوة

تأليف: سعيد ناشيد / ترجمة: عبد الوهاب عيساوي / الناشر: التنوير / عدد الصفحات: 304

إن الله يضع سره في أضعف خلقه

كتاب «نقد القوة» هو كتاب استثنائي أشاد به الجميع بلا استثناء، شهادة جماعية على نجاح المؤلف في ملامسة وترٍ مشترك داخل كل قارئ، نقطة إنسانية خالصة لا يختلف عليها اثنان.

يكتب سعيد ناشيد بأسلوب يعيد تعريف مفهوميّ القوة والضعف من جذورهما. يبدأ بعنوان جريء يحمل كلمة «نقد»، وبهذا يدعو القارئ مباشرة للتحرّر من وهم إثبات الذات، ذلك الوهم الذي استنزف حياة الكثيرين في مطاردة لا تنتهي خلف النفوذ والمال. يرى ناشيد أن الأجدر بالإنسان أن يتبنّى أسلوبًا مرنًا يتكيّف مع المواقف، بدلًا من استنزاف طاقته في شحذ صورة زائفة عن ذاته.

الضعف ليس نقيض القوة، بل وجهها الآخر. الأشخاص الذين تتكرر عليهم الجراح، ويواجهون أحزانهم وهزّاتهم العاطفيّة، هم أصحاب قوة داخلية لا تُقهر. الألم، وإن طال، هو دليل على المقاومة. وأجمل صور الحب، كما يقول، هي أن تكون ضعيفًا أمام من تحب. وأتفق تمامًا مع الكاتب، فمن يستطيع النهوض بعد انكسار، وبعد فقده الثقة في النفس وفي كل شيء، هو يملك قوةً لا تُضاهى!

في فصل آخر، يتناول كيف يمكن تحويل الضعف إلى أداة استراتيجية، في التفاصيل الصغيرة، في لحظات التركيز والهدوء، يستطيع الفرد أن يقلب الموازين لصالحه، أن ينتصر من خلال التوقيت المناسب والانتباه الحاد، ويؤكّد أن لاشيء يهزم الإنسان سوى خوفه وأفكاره التي يأسر نفسه بها، وأن الرغبة النابعة من الداخل أقوى من الأمل المعلق على الخارج.

نهايةً، هو كتاب يوجّه القارئ كي يرفض القوة والتطرّف ويدعوه إلى اختيار العقلانية والمرونة، يدعو إلى الشجاعة في استغلال المهارات المكتسبة وتقبّل الاختلاف والتعامل مع المشكلات ببصيرة وعمق بدلًا من العنف والهيمنة التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدًا.

آلة المعرفة

تأليف: مايكل ستريفينز / ترجمة: خالد الشايع / الناشر: نادي الكتاب / عدد الصفحات: 433

ينطلق أستاذ الفلسفة مايكل ستريفينز في كتاب «آلة المعرفة»، من أسئلة جوهرية أرّقت العقل البشري، لماذا يمتلك العلم هذه القوة الهائلة؟ ولماذا تأخّر الإنسان في استخدامه لفهم أسرار الكون، رغم امتلاك أدوات الفلسفة والرياضيات منذ آلاف السنين؟ لا يكتفي الكاتب بطرح هذه الأسئلة، بل يغوص في أعماق التاريخ والفكر ليكشف كيف نشأ العلم، وكيف تطوّر من تأملات فلسفيّة إلى منهج تجريبي صارم، مستخدمًا أمثلة ونظريات وأعمالًا كلاسيكية لتوضيح هذا التحول.

يعتمد المؤلف على سرد حيّ لحياة شخصيات بارزة في تاريخ العلم، مُقدِّما صورًا آسرة لعقول أحدثت ثورات معرفية، يظهر إسحاق نيوتن بوصفه نقطة تحول في تاريخ البشريّة، من خلال نظريته في الجاذبية والحركة، وما أحدثته من تأثيرات عميقة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والصناعة. ويستعرض الكاتب أيضًا ما قدمه ويليام ويويل، الذي يُعدُّ من أعظم الفلاسفة في القرن التاسع عشر، وقد ساهم في إعادة تعريف العلاقة بين الفلسفة والعلم. أما موراي جيل مان، مكتشف جسيم الكوارك، فيقدمه بوصفه نموذجًا للعالم الذي يخترق حدود المعرفة ليكشف عن بنية المادة في أدق صورها.

الكتاب مكتوب بأسلوب مبسّط وسلس، يتيح للقارئ غير المتخصص التفاعل مع الأفكار المعقّدة دون أن يشعر بالاغتراب. ويحتوي على رسوم توضيحية تتراوح بين الغرابة والإلهام، لم توضع لتزيين الصفحات بل لتوسيع أفق الفهم وتعميق تأملات الكاتب والقارئ معًا. وقد نجح الكاتب في إعادة صياغة الكثير مما نعتقد أننا نعرفه عن أصل العالم، مقدمًا رؤية جديدة تتحدّى المسلَّمات وتفتح بابًا للتفكير النقدي.

من أبرز أطروحات الكتاب أن العلم لا يخضع للهواء أو السلطة، بل لما يسميه المؤلف بـ«القاعدة الثابتة»، وهي أن جميع الخلافات تحل بالبيانات التجريبية. هذه القاعدة تشكل جوهر المنهج العلمي، وتقدم هنا بوصفها صمّام أمان ضد التلاعب بالحقائق. وفي هذا السياق، يدعو المؤلف إلى حماية آلة المعرفة من التهديدات التي تحيط بها، سواء من السياسيين أو المصالح التجارية أو حتى من بعض العلماء الذين يسعون لتقويض الحقيقة خدمة لأجندات خاصة.

الكتاب دعوة صريحة للحفاظ على نقاء العلم، والتأكيد على قدرته في كشف أسرار الكون دون تشويه أو تحريف.

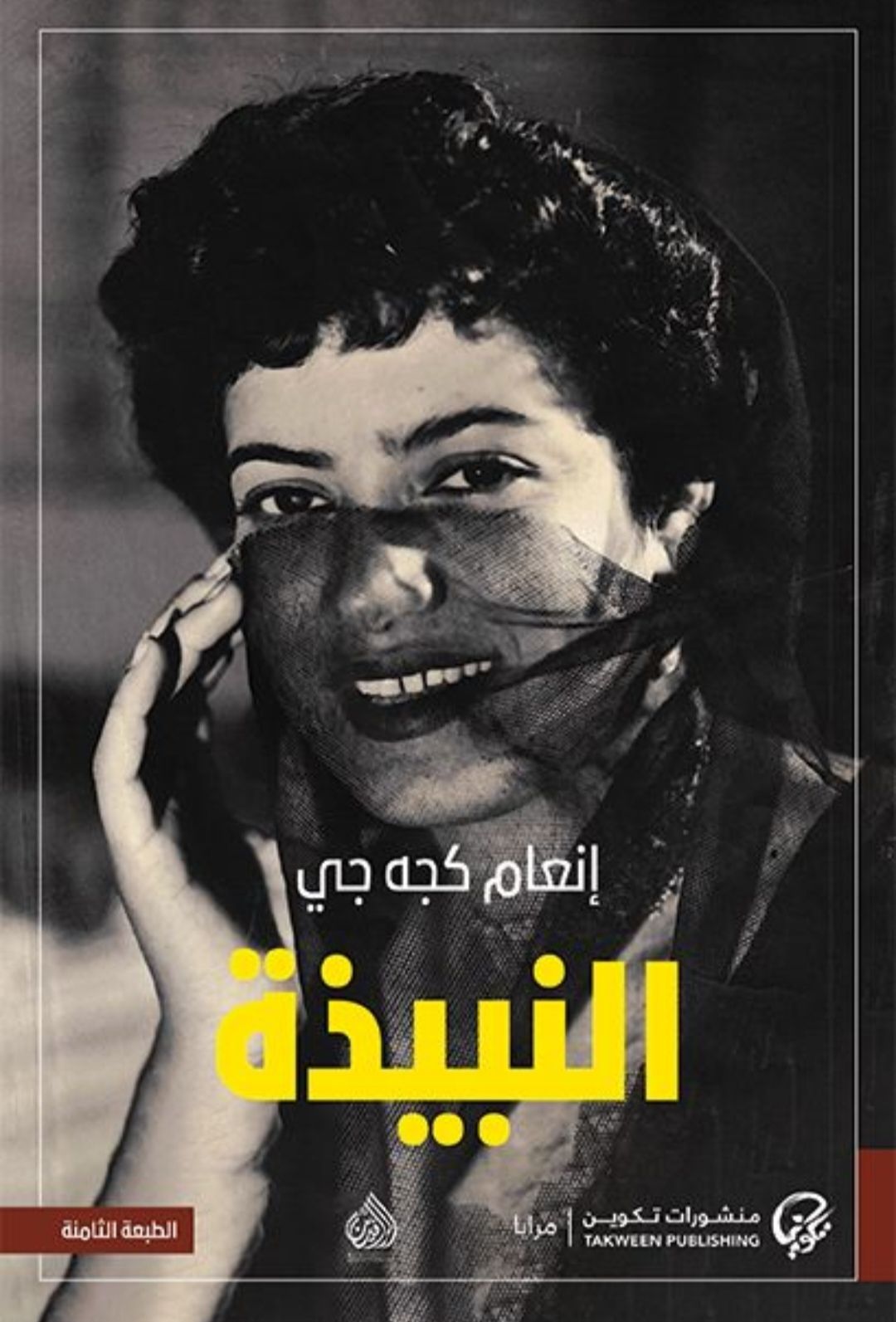

النبيذة

تأليف: إنعام كجه جي / الناشر: منشورات تكوين / عدد الصفحات: 376

«هي لحظةٌ من الحياة لم تجرّبها من قبل، ولا تظنُّ أنها ستعرفها فيما بعد، كانت جالسة في القطار، قرب النافذة، ثمّ رأت ماضيها يأتي ويرمي نفسه في المقعد المقابل»

تنسج إنعام كجه جي في رواية «النبيذة»، خيوط الحكاية من نسيج الحزن العربي، مستعرضةً ماضي العراق المُثقَل بالتحوّلات ومآسي الشتات الذي مزّق أوصال العرب بين العراق وفلسطين. تتجلّى هذه التراجيديا من خلال ثلاث شخصيات رئيسة: «تاجي» و«منصور» و«وديان»، وكل منهم يحمل جراحه الخاصة، ويكافح لبناء حياة مستقلّة وسط عواصف السياسة وتقلبات المجتمع.

تمتد معاناة «تاجي» و«وديان» لتجسّد مراحل مفصليّة من تاريخ العراق، حيث تتقاطع حياتهما مع التحولات الكبرى التي عصفت بالبلاد، «تاجي» المتعدّدة الهويّات، التي ترفض الانتماء لأي طرف قادر على إخضاعها، ووديان التي رأت فيها روحًا تعيش من خلالها حياتها الممزَّقة، كلتاهما تعيشان في ظل ذاكرة لا تهدأ، وواقع لا يرحم.

أما «منصور» فيحاكي الألم الفلسطيني، ويكمل مثلّث الحكاية، حيث تتلاقى مصائر الشخصيات في سردية تتجاوز الحدود الجغرافية لتكتشف عن وحدة المعاناة العربية، «منصور» هو التجسيد الأمثل للشتات الفلسطيني، وللحنين الذي يعذب صاحبه.

تُروى القصة على لسان راوٍ عليم، يستَخدم تقنية «الفلاش باك» ويأخذنا في رحلة عبر الزمن، ويعود بنا إلى ثمانين عامًا مضت، متتبّعًا التخبّطات السياسية التي أثمرت ندوبًا لا تُنسى في أرواح أبطال الرواية. وبين كل قفزة زمنيّة وأخرى، تمسك الكاتبة بأنفاس القارئ، وتدعوه إلى الغوص في أعماق شخصياتها، فيأمل وينكسر ويقاوم .

وكعادتها، تدخل كجه جي في سردها لمساتٍ أدبيّة آسرة، على الرغم من قسوة الذكريات التي تنقلها، فهي تدمج بين السرد الواقعي والأغنيات الشعبية، وتزيِّن النص بتشبيهات بديعة، مستخدمةً لغة سلسة وأنيقة، تجعل من الحزن مادة جمالية.

اختارت الكاتبة عنوانًا لافتًا لتعبِّر عن شخصية بطلتها «تاجي» التي لفظتها الحياة وطرحتها جانبًا وجعلتها منبوذة تعاني من ويلات زمنٍ مضى لا تستطيع نسيانه. والعنوان كذلك ينطبق على شخصية كلٍّ من «منصور» و«وديان»، وعن معاناة بلدان استفرغت أبناءها وجعلتهم أسرى لأحزانهم أينما حلّوا وارتحلوا.

خُزامى اليامي