البداوة: رمزية أم هوية

البداوة باعتبارها نمطًا اجتماعيًّا

حين يصف سياسي أو مثقف عربي السعوديين بأنهم «بدو»، لا يكون الاستياء في الوصف ذاته، بل على العكس، كثير منهم يفخرون به، ويطلقون هاشتاقات من قبيل #حنا_بدو.

ما يثير الاستياء حقًّا هو اعتقاد ذلك السياسي أو المثقف أن هذه الصفة بمثابة الشتيمة.

والمفارقة أن مختلف شرائح المجتمع السعودي تشارك في هذا الغضب / الافتخار، حتى الذين لا ينتمون فعليًّا إلى أصولٍ بدوية، كأبناء المزارعين أو البحّارة. لكن يبدو أن «البداوة» تُستبطن هنا بوصفها الأصل والهوية.

هذا التصور، بأن البداوة في مقابل الحضارة، ليس وليد اليوم، بل هو إرث تشكّل في وعي المثقف العربي، متأثرًا برواسب حضارات الهلال الخصيب القديمة، التي كثيرًا ما تعرّضت لهجمات من قبائل الجزيرة.

في هذا السياق، يعرض ابن خلدون نموذجًا خطيًّا للتغيير الاجتماعي، يرى فيه أن التاريخ يسير من البداوة نحو الحضارة، لا العكس.

يقول: «فخشونة البداوة قبل رقّة الحضارة ولهذا نجد التّمدّن غاية للبدويّ يجري إليها».

لكن هذا النموذج محل خلاف، كما يشير الدكتور سعد الصويان، الذي يرى أن العلاقة بين البداوة والحضارة ليست خطّية بل أقرب إلى المراوحة المستمرة، وإنْ ببطء. فالظروف البيئية والاقتصادية، كالجفاف، قد تدفع سكّان القرى إلى الارتحال والتحوّل إلى نمط بدوي، كما قد يُجبر البدو على الاستقرار في القرى. وهي عملية قد تشمل الفرد أو الجماعة، وقد تتكرّر عبر الأجيال.

نوّاف الحربي

البداوة: رمزية أم هوية

بحكم انتقال أبي في أول حياته للعمل في الحدود الشمالية، ولدت وعشت في رفحاء. ولأني من قبيلة حجازية -من شماليّ الحجاز- لم تكن لنا هِجرة أو بادية قريبة حول رفحاء، كانت باديتنا بعيدة. في عطلة المدارس الصيفية نعود في رحلة طويلة ومتعبة إلى باديتنا.

عاشت جدّتي مع مجموعة من العائلة في البر، ولم تسكن الهِجر أو القُرى. لعلّ أقرب هجرة لها تبعد عن مسكنها خمسة عشر كيلو مترًا، وفي التسعينيات الميلادية كانت لا تزال تسكن بيت الشَّعر والخيام.

في كل عطلة أو مناسبة يأخذنا أبي معه، ليصلنا بالعائلة، ونرى جدّتي وعمّتي وأبناء العمومة وأخوال أبي، ولنتعلم من حياة البدو التي لم تكن لدينا فرصة لتجربتها في رفحاء. في البادية، غابت عنّي مظاهر الحياة المدنية التي كنت أعرفها؛ المباني والدكاكين وبقالة الحي والأجهزة الكهربائية -كان عندهم ثلاجة فقط تعمل على أسطوانة الغاز- والطعام المعلّب والسهر. كل هذا يمكن التعامل معه، إلا أن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف والسموم كان التحدي الأصعب. وبرغم ذلك شعرت أنها أيام سعيدة وحلوة بسبب حفاوة جدتي بي. أتذكّر من بعض حفاوتها أنها كانت توصي من ينزل إلى «السوق» (وقد اعتاد البدو على تسمية المحافظة أو المدينة بـ«السوق») أن يشتري بعض البسكويتات التي تخصّني بها.

وفي «القايلة» لما تَهب السموم، أتذكر أن عمتي -رحمها الله كما رحمتني- تغطيني بشرشف مبلول بالماء، فتصير السموم هواءً باردًا كما لو أنك تجلس أمام المكيف مباشرة.

لا أكتب هذا المقال لأتذكّر تلك الحياة التي صارت بعيدة الآن، بعد أن ابتنى البدو البيوتَ الاسمنتية، واستخدموا في حياتهم اليومية كل أدوات الحداثة التي يحتاجونها. لكني أريد أن أتذكّر كيف كان أقراني من أحفاد العائلة والكبار يمازحونني بلقب «حضري». أحاول أن أفهم السياق الذي كنت أدور فيه بين المدينة والبادية.

لم يكن هذا اللقب مزعجًا لي ولا ينطوي على ضغينة، بل ربما شعرت معه بنوع من الامتياز.

ما مبعث هذا اللقب؟

أتذكر الآن، وأفكر أن هذا اللقب «حضري» كان يضمر مجموعة من الإشارات لا إشارة واحدة. في مقدمتها الشكل والهيئة؛ طفل لم تلوّح الشمس بشرتي بعد، بشعرٍ ناعم وطويل، لا أفرّق بين الناقة والبعير، يصعب عليّ المشي حافيًا في الرمضاء وعلى الحصى المسنّن، أتردّد قبل شرب ماء القربة بالغضارة الممتلئة بشعر الماعز والحصى الصغير، أفزع من صوت الرمي بالرصاص الحي، ولا أتقن تقشير ثمرة الدُوم. بالمجمل لم أكتسب الثقافة التي تجعلني جزءًا عضويًّا في هذا المجتمع، ولا الصفات السلوكية التي تساعد على التكيّف مع الصحراء، ولا أتصرّف بكفاءة حينما أحاول أن أساعد في ممارسات الحياة اليومية.

يقول الدكتور سعد الصويان في كتابه الصحراء العربية: «تُشكِّل المغامرة وركوب الخطر مركَّبًا هامًّا من مركّبات شخصيته، لذلك يزدري البدوي حياة الحضري، الذي في نظره لا يضرب بالسيف ولا يَقْري الضيف، ويفخر عليه بأنه حرٌّ أبي، يذهب حيثما يشاء في الصحراء، وشجاع يعيش في ظلال رمحه ويحصِّل على رزقه بسيفه، بينما الحضري مربوط إلى بيته الطيني يكدُّ ويكدح طوال النهار مثل المستعبد المستكين.»

إلا أن هذا النمط الاجتماعي الذي يعتمد على الترحال واقتصاد الرعي والغزو، الذي يفاخر فيه البدوي، انتهى مع الدولة الحديثة، لكن ظلّت تلك القيم والممارسات تتسلّل عبر الثقافة، وتعيد إنتاج نفسها بأشكال أخرى.

لكن ما البداوة؟

استخدم ابن خلدون، في مقدمته الشهيرة، في بعض المواضع لفظ «العرب» بمعنى البدو، يقول مثلا: «فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط». في وقتنا هذا يقول المصريون عن البدو: عربًا، ولا يقولون بدوًا. في المغرب يقولون للبدو: «العروبية»، وهي لفظة تشير إلى غير المتحضّر الذي لا يعرف الحياة المدنيّة. والعرب في التوراة هم الأعراب، سكان البوادي. في السعودية نقول للقَبَلي الذي ينتسب لقبيلة عربية: «بْدِوي». وليس عندنا لفظ في العامية نفرّق فيه بين القَبَلي البدوي والقَبَلي المتحضّر أو القَبَلي الذي يعيش على الفِلاحة. فلفظ «قِبِيلي» في العامية مُستخدم، لكنه ليس بهذه الكثافة التي تدفع عن القَبَلي صلته بالبداوة، فما دام ينتسب لقبيلة عربية فإنه بدويّ.

يوسّع ابن خلدون مفهوم البدو ليشمل حتى الفلاحين المستقرّين في قراهم الزراعية، ويحصر مسمى الحضر على أهل المدن والعواصم، المشتغلين بالتجارة. وهذا المفهوم الخلدوني -كما يقول الصويّان- للبدو يتطابق مع مفهوم أهل الهلال الخصيب الذين كانوا يعدون أهل وسط الجزيرة العربية وشمالها كلهم من البدو. إذ إن العقيلات لمّا خرجوا إلى العراق والشام ومصر، عُدّوا من البدو، مع أنهم من حضر القصيم؛ وذلك لارتحالهم على الإبل -رمز البداوة- ولاختلاف هيئاتهم عن الحضر في مدن تلك المناطق، ولأنهم يخالطون البدو، وقَدِموا من مناطقهم.

قد يكون هذا الربط بين النسب العربي (الانتساب لقبيلة عربية) والبداوة باعتبارها نمط اجتماع، لأن البداوة لا تتحقّق إلا مع عصبة قبليّة. يقول ابن خلدون: «فصل في أن سكنى البدو "البادية" لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية». فإن الواحد والمنفرد بأهله لا يكون له عيشٌ في البادية. إذا عرّفنا البداوة على أنّها نمط حياة مبنية على الترحال واقتصاد الرعي والغزو واستئناس الإبل، فكل بدوي، بالضرورة وبحكم ما تفرضه البداوة من أخلاقيات الندرة والشدة، لا يمكن إلا أن يكون قبليًّا ذا عصبة تنتصر له، ولكن ليس كلُّ قَبَليٍّ بدويًّا.

قضت الدولة الحديثة على البداوة باعتبارها نمط اجتماع، ومكّنت منتجاتُ الحداثة الدولةَ من فرض سلطتها وشروطها على المدن والبوادي، ودخل الجميع في اقتصاد الدولة. لكن البداوة لم تنتهِ تمامًا، وأعادت إنتاج نفسها داخل المدينة باعتبارها نسقًا رمزيًّا، وارتبط البدوي ارتباطًا وثيقًا في كل تلك الرموز والثقافات القادمة معه من البادية. بل إنه أثّر في الحضر داخل المدن -التي كانت مسوّرةً في وقت سابق- وصبغ كثيرًا من المساحات الحضريّة بصبغته. ومع ذلك، ما زالت هناك مساحات انفصال كبيرة بين البدوي والبداوة أحدثها هذا الانتقال الهائل من البداوة، باعتبارها نمط اجتماع معيشي، إلى البداوة الرمزيّة. وهذه البداوة الرمزية ليست مستقرة، بل صيرورة من التخيّلات يُعاد تشكيلها بحسب اللحظة التاريخية، ويُعاد النظر إلى البداوة المتحقِّقة في التاريخ من خلال هذه التخيلات أو السرديات الحديثة. يتنافس على هذه السرديات الحضر والبدو، فيحاول كل منهما تنميط البداوة من جهته. يقدمها البدوي على أنها الأصالة والمروءة والشجاعة والكرم، وربما نظر لها البعض على أنها الجهل وسوء الطباع والفظاظة، وكلاهما يبني صورة البداوة على تحيّزاته المغلقة على سرديته الخاصة التي لا تقبل المراجعة.

أعود لقصتي مرةً أخرى وأسأل الآن، هل أنا بْدوي أم حْضري؟ أنا قَبَلي، أنتسب لقبيلة حجازية، ومتأكد أنني ولدت في رفحاء، زمن الدولة الحديثة ومؤسساتها واقتصادها، وورثت من سرديات العائلة صورة البداوة باعتبارها الأصالة والكرم والشجاعة ومجمع المروءة العربية -مع نفي أي سلبية للبداوة- إلا أني حيال هذا السؤال عن البداوة، أجد نفسي في منزلة بين منزلتين، لأني متأثر بهذه البداوة الرمزية وقيمها وسرديات العائلة، ومن جهة متأثر بما تفرضه الحياة اليومية «الحضرية» من قِيَم وتصورات وسرديات قد تضاد البداوة وتحاول أن تنحيها.

يسجل الدكتور سعد الصويان مع جهويل بن سالم آل نابت المري في الجنادرية، بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1405 ھ - 16 مارس 1985م.

أيامها كانت موارد الماء قليلة، فهي أعز ما يُسكن عنده، وأكثر ما يُعنى إليه العرب في الربيع؛ يحصل عند هذه الموارد التقاء الإبل والرجال وقد تتزاحم.

يقول أبو سالم: «الإبل معها جن، وعند التقائها قد تؤثر في نفوس الرجال، ويصير للنفس حظوة، فكيف يتعاملون معه؟ ووش حداوي الوِرد؟ أغانيه ولحونه وأشعاره؟»

ثامر السنيدي

أبيك تتصوّر معي هذا المشهد: كنّا نازلين في عمق وادي مجاور لمنزل «بن كلفوت» في صلب جبال القهر من جازان، وهدفنا الاطمئنان على الحلال من البقر -ويسمونها الهوش هناك- وبعدها نطلّعها لمكان أكثر أمانًا لتنام فيه.

كان المشهد سرياليًّا، وأنت تشاهد «بن كلفوت» حافيًا معتمرًا عمامته ومتحزّمًا جنبية تحكي إرثًا متصلًا بالمكان. كان يسبح على الجبل لا يتسلّقه، أقدامه اعتادت حروفه وحوافه المنزلقة.

جملته التي ذكرها لي صباحًا «أنا حر ولا أحب إلا البداوة»، لم أجد لها ترجمة بصريّة أكثر مما تشاهده بهذه اللقطة.

يقول: «ما خلق الله مكان إلا ويخلق رجال تقوى عليه». منذ عامين ونحن نتواصل، وأزوره بين فترة وأخرى محبّةً لأرواح ائتلفت. ولا تزال أجزاء منا -نحن آل فلان- موزّعة على أجزاء هذه المعمورة.

محمد السعدون

كثير منّا ناوي يصيف بالجنوب، خصوصًا مع موسم الأمطار. وهذا موقع ممكن توقّف عنده وتسلّم على أهله وأنت على دربك.

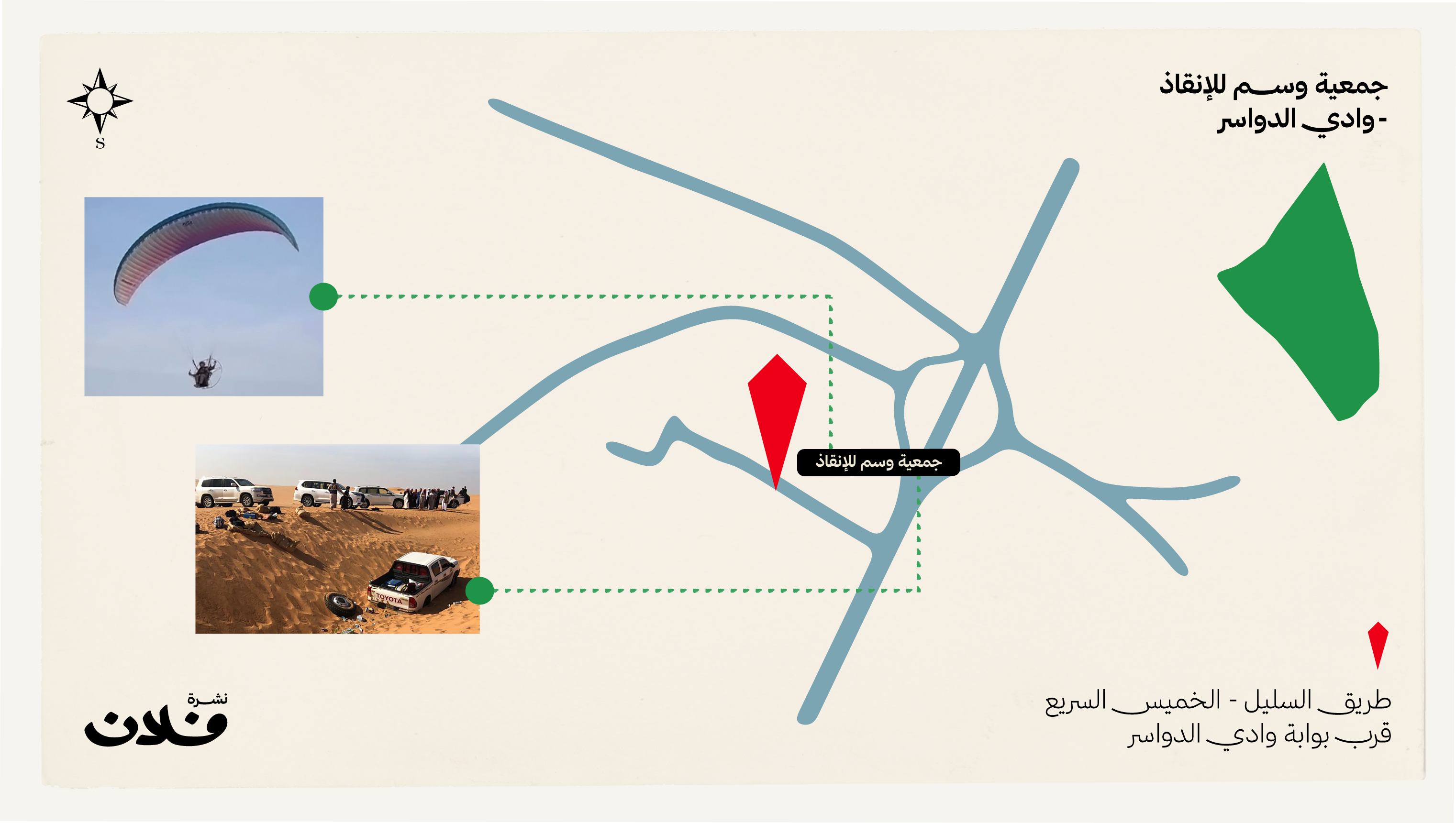

جمعية وسم للإنقاذ، بتلقاها على طرف وادي الدواسر. إذا جيتها اسألهم عن عائض الدوسري -أبو عباس- رجّال أجودي وكريم طبع. يعطيك علوم الإنقاذ وإجراءات السلامة المناسبة للطلعات الخلوية، خصوصًا الربع الخالي. وممكن يفيدك أيضًا بالطيران الشراعي وأجهزة المراسلات اللاسلكية.

محمد السعدون