كيف حسنت القراءة حياتي 📖💖

زائد: كيف تخلد الكتب ذاكرتنا؟ ✍️📚

في حفلة موسيقية، حيث يُفترض أن نعيش تجربة حسيّة عاطفية مع الموسيقا التي نحبها، حدث بدقة ما حذر منه الفيلسوف غي ديبور في كتابه «مجتمع الفرجة». في بوسطن، وخلال عرض لفرقة كولدبلاي (Coldplay)، التقطت الكاميرا العملاقة لحظة حميميّة بين مديرَين في الشركة نفسها، لتُعرض على الشاشة أمام عشرات الآلاف، قبل أن تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحصد ملايين المشاهدات. تحوّلت لحظة -أو غلطة- واحدة من تجربة خاصة إلى مشهد جماهيري، تبعتها استقالة وتحقيق داخلي وأزمة زوجية وسخرية واسعة و..محاكمة علنيّة.

غي ديبور يرى في الفرجة منظومة اجتماعية كاملة تعيد تشكيل الواقع، في عالم الفرجة لا نعيش الحدث بقدر ما نستهلك صوره، ونتجنب اختبار المشاعر بقدر ما نراقب تمثيلها. وفقًا لديبور فإن «الفرجة هي قلب اللاواقع في المجتمع الواقعي»، أي أن الناس باتوا يحيون عبر وسائط لا تعكس الواقع، بل تستبدله بنسخته المرئية والمصمّمة مسبقًا للاستهلاك العام.

ما حدث في الحفلة يُجسّد هذا المعنى؛ العلاقة لم تعُد حدثًا عاطفيًّا خاصًّا، بل تحوّلت إلى مشهدٍ تمتلكه العدسة ويعيد تشكيله الجمهور تحليلًا وتداولًا وحكمًا أخلاقيًّا، والشاشة لم تعُد وسيلة ترفيه، بل سلطة، سلطة معولمة، سلطة تفرض نفسها على هذا المسرح العام الذي لم نعُد نملك فيه حق الصمت أو الغياب أو الخطأ.

بعيدًا عن الفضائح -أعاذكم الله منها ومن حفلات كولدبلاي- سنقف في هذا العدد على تجربتين فريدتين لقارئين يتحدثان عن علاقتهما بالقراءة والكتب، نتأمل كيف تشكّلت هذه الروابط، وما تركته من أثر، بالإضافة إلى باقة مختارة من التوصيات وجديد الإصدارات.

إيمان العزوزي

كيف حسنت القراءة حياتي 📖💖

حين أفكر في علاقتي مع الكتب، أراها أشبه بحالة من الإدمان. فأنا أشعر بالقلق من انتهاء اليوم دون قراءة عددٍ من الصفحات. وأذهب لشراء الكتب من حين لآخر رغم امتلاكي أرففًا في مكتبتي، مليئة بكتب لم أفتحها بعد. وقد انتبهت إلى غرابة هذه العلاقة أول مرة حين كنت في المرحلة الجامعية، وكنت أبحث عن كتاب، حتى وفّره لي أحد أقاربي. لكن عَلَتْه أمارات الاستغراب حين علم أنني لم أكن أبحث عن هذا الكتاب لحاجتي إليه في أحد اختباراتي، بل فقط لقراءته.

نوبات الهلع

حين أعدد الأشياء التي استفدتها من القراءة، أول ما يخطر في بالي ذلك الموقف المحرج الذي مررت به في إحدى ليالي بداية عام 2017، حين كنت جالسًا على سرير المستشفى، أجاهد لآخذ نفسًا بعد نفس. كانت معاناتي تشتد وتخف من حين إلى آخر. شعرت أنني سأفقد وعيي، وسأموت. بدا الأمر حتميًّا. لم يكُن بيدي حيلة. تَلوْتُ بعض الآيات التي أحفظها، ثم فتحت هاتفي وقرأت الأبيات الأخيرة من قصيدة لاعب النرد، فخيّم عليّ شعور مفاجئ بالطمأنينة، أو ربما باللامبالاة. بعد دقائق جاء الدكتور وعرفت منه أن لا مشكلة صحية لديّ تستلزم بقائي هنا. أعطاني دواءً ساعدني على التنفّس بنحوٍ طبيعي. أو هكذا ظننت.

عرفت بعد أيام، مليئة بالحيرة والقلق، أن ما مررت به يُسمى نوبة هلع. لم يخبرني عنها أحد من قبل. وفهمت لاحقًا أنه من الطبيعي أن أصاب بها بسبب ضغوط العمل المتتالية التي يصاحبها إهمالي في النوم وإسرافي في شرب القهوة. لكن العلاج لم يبدأ بعد، فصرت أعاني من نوبات هلع أخرى بسبب خوفي من تكرار نوبة الهلع الأولى. والتصرّف الذي بدا منطقيًّا آنذاك هو زيارة طبيب نفسي، وهذا ما كان.

أخبرني الطبيب أنني يجب أن أتكيّف مع هذه الحالة التي سوف تستمر معي طوال حياتي! هكذا، بكل وقاحة. لكني بحثت على الإنترنت، وعثرت على مقالة بعنوان: كيف تعالج القلق: ست طرق مجربة لتشارلي هوين. اتّبعتها مثل نص مقدّس، وصرت أغيّر في روتيني اليومي بناءً على ما تعلمته منها، وانتهى بي المطاف إلى ترجمتها لأنني لم أجد حينها محتوًى عربيًّا كافيًا يناقش هذا الموضوع. ثم عثرت على كتاب بعنوان (Dare) لباري مكدونا. تعلمت منه تقنية فعّالة جدًّا لمواجهة قلقي. وما زلت إلى الآن أتذكر هذه العبارة من الكتاب: «لن تقتلك نوبة الهلع. أنت بأمان تام في جزيرة مهجورة وسط الهلع والقلق، تمامًا كما أنت جالس في مستشفى محاط بالأطباء».

هكذا، من خلال كتاب ومقالة، تجاوزت مشكلة نفسية كنت أخالها بحجم صخرة سيزيف، واتضح لي أنها فقاعة صابون.

أصدقاء

من الأمور الأخرى التي استفدتها من القراءة أنها أهدتني صداقات عديدة مع أشخاص يشاركونني هذه الهواية. فعندما كنت في الجامعة، كنت أتوق إلى مناقشة الأفكار التي أقرأها في الكتب، لكنّ جميع أصدقائي آنذاك لم تستهوِهِم القراءة. ثم وجدت طريقي إلى عالم أندية القراءة، التي عثرت فيها على الكثيرين من أشباهي، وفتحَتْ لي الباب لأدخل إلى عالمهم ويدخلوا إلى عالمي، حيث نتشارك الأفكار والهوايات والاهتمامات. يقول إيريك دو كريميل في رواية «ساحة مكتبة الأعشاب»: «فليس أقوى من ذلك الرابط الذي ينشأ بين قارئين، تجمع بينهما عاطفةُ الكتاب نفسه. يصير الكِتاب عندئذٍ الوسيطَ الذي يسمح لنا بأن نعرف الآخر وأن يعرفنا الآخر بشكل أفضل، وقد عرَّتْنا الكلماتُ التي اشتركنا في قراءتها».

وداعًا للملل

والقراءة أيضًا طردت عني الملل. كلما داهمني الملل ثمة كتاب يمكنني أن أفتحه وأقرأه. تمر لحظات الانتظار الطويلة في المطارات وفي الطائرة سريعًا برفقة رواية مشوّقة. وفي المدرسة، حين يتغلّب عليّ الملل من إحدى الحصص، كنت أتظاهر بأنني أريد الذهاب إلى دورة المياه، ثم أتسلل إلى فصل خالٍ وأختبئ مع روايتي وأقرأ. وقبل أن أغادر البيت، أحمل معي كتابًا من باب الاحتياط، فقد أضطر إلى الانتظار في مكان ما، فيغدو الكتاب حينئذٍ مثل حبة دواء تصرف عني الملل.

قبعة الحكيم

القراءة أيضًا تضفي عليك قبعة الحكيم. يبدأ الناس في استشارتك حين يرونك منكبًّا على قراءة الكتب، وخاصة أنك ستطرح الأفكار التي قرأتها وتناقشها معهم.

فمثلًا، أحد أصدقائي ارتاد قطار نوبات الهلع لأول مرة بعدي بثلاث سنوات. كانت تجربته أسوأ من تجربتي بمراحل؛ فقد أنهك القلق عقله بشدة، وكاد أن يفقد عمله، وطلب نصيحتي. أرشدته بما تعلّمته من المقالة التي قرأتها والكتاب. وبعدها بسنوات قليلة، أخبرني إلى أي مدى ساعدته نصائحي، وكيف أنقذته من الورطة التي وجد نفسه فيها، وعبّر لي عن امتنانه. شعرت حينها بمدى امتناني للقراءة.

لم يتوقف الأمر مع نوبات الهلع، بل شمل أيضًا مع ما يتعلق بالتغذية الخاطئة، والعلاقات حين تشتبك، وفرص الاستثمار غير المجدية. القراءة اختصرت لي معارف الآخرين وتجاربهم. تحتاج فقط أن تحدد هدفك منها.

مصدرًا للإلهام والإلهاء

من بين ما استفدته من القراءة أنها تكون مصدرًا للإلهام، وإن لزم الأمر، للإلهاء أيضًا. فقبل أيام، أنهيت الاستماع -للمرة الثالثة- إلى النسخة الصوتية من كتاب «السحر الكبير» لاليزابيث جيلبرت. أعود إلى هذا الكتاب كلما أردت جرعة من الإلهام لكتابة النصوص الأدبية. أجد هذا النوع من الإلهام أيضا في السير الذاتية للكُتّاب. وقد شجّعني كتاب «كافيين» لمايكل بولان، الذي يحكي فيه تجربته في التوقف عن الكافيين، على استمراري لخوض التجربة نفسها، وهي تجربة كنت أرغب في القيام بها سابقًا.

كذلك، يمكن أن أجعل من القراءة مصدرًا للإلهاء، في تلك الأيام التي تتشتت فيها أفكاري أو يداهمني فيها الشعور بالوحدة. أبحث عن رواية أغوص في عالمها وأعيش مع شخصياتها. ينجح كلٌّ من دان براون وهاروكي موراكامي في خلق هذا النوع من العوالم في رواياتهم. وهناك روايات أخرى نجحت -معي على الأقل- في ذلك مثل: «لا حواء ولا آدم» لإميلي نوثومب، «المرأة التي كتبت التوراة» لمواسير سكليار، و«مدبرة المنزل والأستاذ» ليوكو أوكاوا.

في الختام

حين أتذكر مبالغتي على سرير المستشفى، أشعر بخيوط الحرج تظهر على جبيني، كما تظهر على وجه «ماروكو الصغيرة» عندما تضع نفسها في موقف محرج. لا أبالغ حين أقول إن القراءة كانت بمثابة الترياق لكثير من المصاعب التي مررت بها. تمدّني بالثقة في أن لكل مشكلة أواجهها، هناك من مرّ بها قبلي وكتب عنها كتابًا يمكن أن يساعدني على تجاوزها. وهي أيضًا مصدرٌ لا ينضب من المتعة؛ متعة التجوّل في عقول الآخرين.

كيف تخلد الكتب ذاكرتنا؟ ✍️📚

تحمل الكتب ذاكرتها الخاصة، تتشرّب أنفاس كل من لامسها، وتحتفظ بعاطفة الأيادي التي تداولتها عبر الزمن. وقد تتحوّل هذه الذاكرة ذات يوم إلى سجلّات حيّة تروي حكايات أصحابها، وتفصح عن أسرارهم، كما فعلت مي زيادة، فرَاشة الأدب، حين خطّت ملاحظة عفويّة على كتاب إنجليزي يتناول سِيَر أدباء عصرها، وكتبت بجانب صورة جبران خليل جبران «هذه مصيبتي منذ أعوام.» في تلك العبارة تجسّدت مأساة نبوغها، أو حين أكّد أنيس منصور بفضل خربشاته على كتبه، أنه بالفعل قد قرأ كل الكتب التي شاع أنها تجاوزت الستين ألف كتاب.

كثير من القرّاء يتركون بصماتهم على جنبات الكتب، كأنهم بهذا ينسجون علاقة حميمية معها، هذا يدوّن رأيًا، وذاك يكتب ملاحظة، وآخر يسجل تاريخ القراءة. بالنسبة إلى البعض، هذه العادة ضرورة مرافقة للقراءة، ووسيلة للعودة إلى فكرة أثارت إعجابه، أو صفحة أراد مشاركتها مع أحدهم، أو ببساطة، لتثبيت أثر القراءة في الذاكرة.

أما أنا، فقد اعتدت أن أترك كتبي نظيفة، كأنها لم تُفتَح قط. لطالما راودني شعور بأن قارئًا مستقبليًّا سيقرؤها من بعدي، ولم أرغب أن أحرمه متعة الاكتشاف أو أزعجه بخطوط وملاحظات قد تربكه. ولكن يؤلمني الآن أن معظم كتبي تبدو نظيفة للغاية وكأنها لم تُقرأ، صامتة، بلا أثر يدل على عبوري. وجدت الأمر غريبًا، لذا حاولت منذ أربعة أعوام أن أغيّر هذه العادة، وصرت أكتب ملاحظات جانبية بخطٍّ صغير، وبقلم رصاص، دون أن أشوّه الصفحات. معتقدةً أني بهذا أترك أثرًا خفيفًا، لن يزعج بعدي أحدًا. كنت أهمس لهم فقط: «كنت هنا، قرأت، وتأثرت».

قد يسألني بعضكم: «وماذا كنتِ تفعلين قبل أن تبدئي بالتدوين؟ كيف كنتِ تعودين إلى الصفحات التي أثارت اهتمامك؟» كنت ببساطة أكتفي بطي زاوية الصفحة، علامة تشير إلى لحظة توقفت عندها أو فكرة رغبت بالعودة إليها.

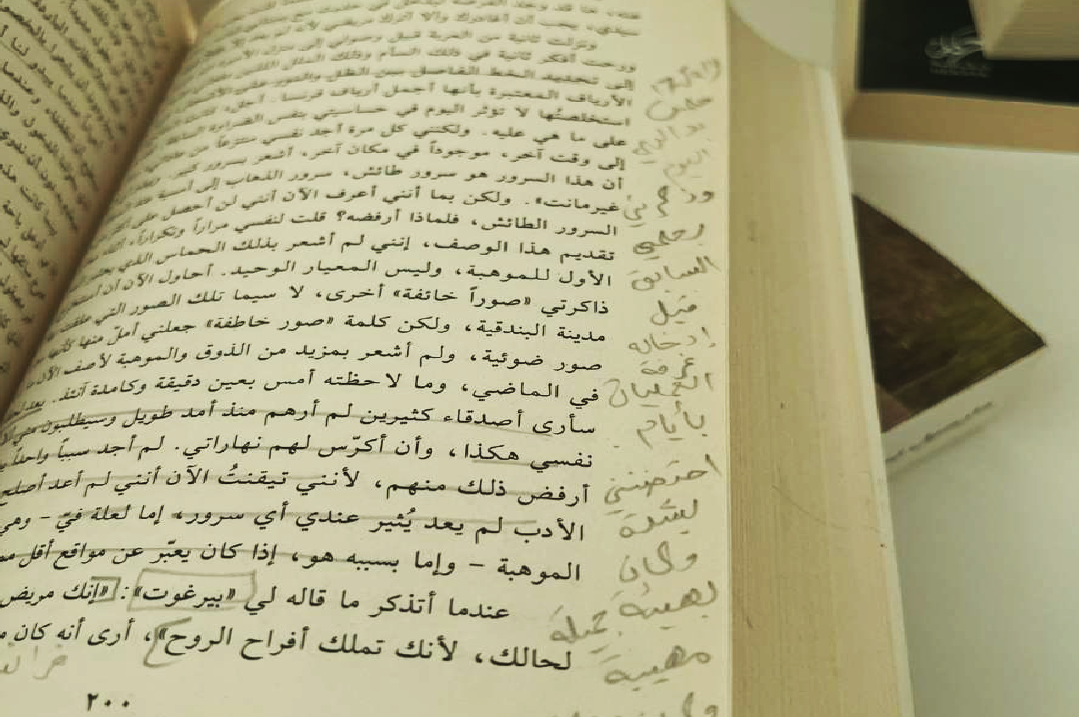

لكن هذه العادة تغيّرت تمامًا عندما قرأت «يوميات الكونتيسة صوفيا تولستايا». كان الكتاب غنيًّا بالأحداث والتفاصيل التي شعرت أنها ضروريّة لفهم أدب تولستوي وحياته الخاصة. وجدت فيه نافذة مشرعة على عالم معقّد ومتشابك. في البداية، لجأت إلى استخدام أوراق لاصقة ملوّنة (ستيكر)، أكتب عليها ملاحظاتي بقلم الرصاص وألصقها داخل الصفحات التي أردت العودة إليها، ومع مرور الوقت، وجدت نفسي أكتب مباشرة على هوامش الصفحات، وأتفاعل مع صوفيا وحديثها.

في عام 2020، تزامن مرض والدي مع قراءتي لسباعية مارسيل بروست «بحثًا عن الزمن المفقود»، وبينما كان أبي يخوض رحلة العلاج من السرطان، كنت أخوض رحلة موازية بين صفحات الرواية، أرفق بصفحاتها خواطري وآلامي، وكأني كنت مثل أبطال بروست أبحث عن زمننا أنا وأبي، لا زمن بروست وحده.

كل صفحة قرأتها من هذا العمل الضخم تحمل أثرًا من تلك المرحلة؛ قلقي، رجائي، لحظات الأمل والانهيار. واليوم تحتل هذه الرواية واجهة مكتبتي، لأنها لم تعُد مجرد نص أدبي، بل جزء من تاريخي الشخصي، جزء ثامن أضفته دون قصد إلى السباعية.

ما دفعني لكتابة هذه التدوينة، سؤال طرحته قارئة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: «لماذا يفضل معظم القراء التخطيط وكتابة الملاحظات بينما أفضل أن تظل كتبي نظيفة؟»أعادني سؤالها إلى تعليق كتبتُه قبل عامين على منصة «إكس»، حين شاركتُ انزعاجي من قضاء ساعات في البحث عن صفحة داخل الكتاب، دون التمكن من العثور عليها، والسبب؟ عادتي القديمة في ترك كتبي نظيفة.

اللافت أن الردود التي وصلت القارئة تشبه إلى حدٍّ كبير الردود التي تلقيتها حينها، كثيرون عدّوا التخطيط ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الكتب العلمية والتاريخيّة، لأن ذلك يساعدهم على تذكر المحتوى وربط الأفكار، وآخرون رأوا أن الكتابة في الهوامش جزء من ذكرياتهم، أثر لا يريدون نسيانه. ولكن أكثر تعليق شدّني ووجدته منطقيًّا كان من قارئة قالت: «أجد مبالغة في الحفاظ على الكتب نظيفة وكأنها كتب مقدسة، هي ملكي وحدي، وإن لم أدوّن رأيي وأخطط، فما الفرق بينها وبين الكتب الإلكترونية أو الصوتية؟ المهم أن أحافظ عليها من التلف وليس أن أمنع عنها الحياة.»

والسؤال الذي يُطرح هل يختلف التدوين اليدوي في الكتب الورقية عنه في الأجهزة الإلكترونية؟

أُجريَت عام 2014 في جامعة برينستون تجربة قُسِّم فيها فصل دراسي إلى مجموعتين، طُلب من المجموعة الأولى تدوين الملاحظات يدويًّا بالطريقة التقليدية باستخدام القلم، بينما سُمح للمجموعة الثانية باستخدام الحواسب والهواتف الذكية أو أي جهاز إلكتروني آخر. ومع أن المجموعة الثانية سجّلت عددًا أكبر من الملاحظات، بفضل سهولة التدوين وتعدد الوسائط، فإن الهدف الحقيقي من الدراسة كان معرفة أي الطريقتين تساعد على ترسيخ المعلومات واستدعائها لاحقًا.

وعند نهاية الفصل، أظهرت النتائج تفوّقًا واضحًا للمجموعة الأولى، إذ حقّق أفرادها علامات أعلى بضعفين مقارنة بالمجموعة الثانية. أُعيدت الدراسة لاحقًا على المجموعتين ذاتهما، ولكن بأسلوب مختلف، وجاءت النتائج متطابقة؛ التدوين اليدوي يعزّز الفهم والتذكّر بنحوٍ أعمق.

في ضوء ذلك، يبدو أن الكتابة على هوامش الكتب، تساعد على تنظيم الأفكار وتخلق علاقة حيّة بين القارئ والنص، وقد انتشرت مؤخرًا مقارنات بين القرّاء حول الفروقات بين الكتاب الورقي والإلكتروني في هذا الجانب، وأجمعت معظمها على أن التدوين اليدوي يمنح القارئ شعورًا بالاتصال المباشر مع المحتوى، ومع المؤلف نفسه، ويتحوّل الكتاب بذلك إلى ساحة حوار.

في النهاية، أعتقد أن ذاكرة الكتب قد لا تكون ذات أهمية إلا بعد سنوات من اقتناء الكتب. هي طريقة ما لتخليد القارئ في الذاكرة بجانب الكاتب.

حلّ المشكلة التي تعترضك في الحياة هو أسلوب عيش يجعل المشكلة تختفي

يعود الاقتباس إلى الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين، المفكّر الزاهد الذي تنازل عن ثروة أهله ليعيش الحياة وفق تصوراته، وقد ورد الاقتباس في كتابه «ملاحظات متفرّقة» الذي جُمعت قصاصاته ونُشرت بعد وفاته.

تشير الفكرة إلى أن المشاكل الفلسفية، وربما حتى مشاكل الحياة عمومًا، لا تُحلّ عبر النظريات أو التأملات العقلية، بل من خلال تحوّل جذري في طريقتنا في الحياة وتفاعلنا مع العالم. يرى فيتغنشتاين أن الفلسفة ليست بحثًا عن إجابات نهائية، بل هي نشاط يساعدنا على تغيير رؤيتنا للواقع وتفكيك الإشكالات عن طريق تعديل أسلوبنا في التفكير والعيش.

يبرز فيتغنشتاين دور اللغة و«ألعاب اللغة» في تشكيل فهمنا للعالم، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الألعاب يمكن أن يكون مفتاحًا لحل العديد من الإشكاليات. وهكذا، تصبح الفلسفة بالنسبة إليه ممارسة علاجية تهدف إلى تنحية المشاكل عوض حلّها، عبر إعادة تشكيل علاقتنا بالعالم.

إيمان العزوزي

أمواج في بحر مستحيل، كيف تنشأ الحياة اليومية من المحيط الكوني

صدر حديثا عن دار بوك مانيا كتاب «أمواج في بحر مستحيل، كيف تنشأ الحياة اليومية من المحيط الكوني» لعالم الفيزياء النظرية الأمريكي مات ستراسلر وترجمة صفية مختار.

يناقش الكاتب الدور المحوري لحقل هيغز في بقاء الكون. إذ إن إيقاف هذا الحقل كليًّا قد يؤدي إلى دمار الكون وتفكّك المادة، بينما رفعه إلى أقصى طاقته قد يُقلّص كل شيء إلى كرة ضئيلة من اللاشيء.

يشرح ستراسلر هذه الأفكار المعقّدة بأسلوب يجمع بين تجارب الحياة اليومية ومفاهيم الفيزياء الحديثة، وهدفه الحقيقي يبدو موجّهًا لتصحيح المفاهيم الخاطئة، أو «الأكاذيب الفيزيائية» كما يسميها، المنتشرة في الإعلام الشعبي حول حقل هيغز.

قد لا يناسب الكتاب القراء العاديين، ولكنه يُعدُّ أداةً تعليمية جيدة لطلبة الفيزياء الجامعيين، لأنه يشرح مفاهيم مثل النسبية العامة وكتلة السكون والموجات الكمومية وغيرها من المفاهيم.

الامتنان

تأليف: دولفين دو فيغان / ترجمة: عبد الوهاب عيساوي / الناشر: منشورات ذات / عدد الصفحات: 160

قرأتُ رواية «الامتنان» بلغتها الأصلية، وأعترف أني أُفَضّل عنوانها الفرنسي بصيغة الجمع (Les Gratitudes). أحببت هذا التعدّد في صيغة الامتنان، فهو يضيف إلى الكلمة مساحة أوسع وعمقًا مستحقًّا لأولئك الذين ندين لهم بالمحبة والامتنان.

تذكّرت الرواية بينما كنت أُشاهد مشهدًا من مسلسل «كتالوج أمينة» المعروض على نتفلكس. في إحدى الحلقات، تُجسّد حنان مطاوع شخصية امرأة فقدت والدتها، وتُلقي مونولوجًا عظيمًا خلال جلسة استماع جماعية لأشخاص فقدوا أحبّتهم. أبكاني المشهد، وذكّرني بمن غادروا حياتي بالموت أو الغياب، أولئك الذين لم تسنح لي الفرصة لأبوح لهم بكل ما يجول في خاطري.

قراءة الامتنان لدو فيغان كانت أشبه بالمرور في ممر ضيق تنبعث منه رائحة الذكريات من كل صوب. تشجع الرواية على الاعتراف، على دفء الكلمات التي يجب أن تقال قبل فوات الأوان. تحذّرنا من مرارة التلكؤ، من التأجيل، من ذلك الصمت الذي يُؤخر الامتنان. تحتفي الرواية بالنور، لكن دو فيغان واعية تمامًا بالظلال التي تجرّها خلف كلماتها. الرواية غير مريحة، لكنها صادقة بطريقة تُبهج القلب، ولهذا التناقض أحببتها. غالبًا ما أتحدث إليكم عن كتب أحببتها، لكن «الامتنان» هزّتني. كانت مثل الفأس الذي تحدث عنه كافكا؛ الفأس الذي يشقُّ الجليد في دواخلنا ويُذكّرنا لماذا نحب الأدب.

في أحد الأيام، لم تعد «ميشكا» قادرة على النهوض أو حل الكلمات المتقاطعة. فاتُّخذ القرار بنقلها إلى دار رعاية المسنين. بين وجود «ماري»، جارتها التي اعتنت بها «ميشكا» وهي طفلة وأمها بعيدة، و«جيروم»، أخصائي النطق في الدار، تعيش «ميشكا» بين الحلم والذكرى، راغبةً في تكريم أولئك الذين أخفوها وأنقذوها خلال الحرب العالمية الثانية.

وجدتُ نفسي مأخوذةً بالتفاصيل، وشعرت مرارًا أنني أعود إلى أيامي الطويلة مع والدي الذي عانى ألزهايمر. نجحت دو فيغان في إحياء ذكريات ظننت أنها ماتت، وألقتني من جديد في قلب كل تلك الأشياء التي لا تُقال، لا تُفهم، لا تُروى. تفاصيل عن الشيخوخة، عن الزمن الذي يتقدم بنا، عن الغرق في دوامات الذاكرة الغريبة، عن العجز في تقديم المساعدة.

تصيغ دلفين دو فيغان كلماتها بصدق وقسوة، مثل الحياة نفسها، كتابة بلا استعراض، بلا زخرفة، دقيقة في اختياراتها، مشحونة بالعاطفة، لغة عالمية، تصل إلى كل الثقافات ومؤثرة إلى أبعد حد.

كل واحد منا يحمل في داخله ذلك الامتنان العظيم. كل واحد منا شعر في لحظة ما أنه لم يكُن على قدر ما أنعم الله عليه، وكل واحد منا يظل ممتنًّا، إلى شخص ما أو شيء ما إلى الأبد.

أعترف أن هذه التوصية شخصية، خلطت فيها بعضًا من حياتي الخاصة، ولا أخجل من فعل ذلك، لأن ما وصلني من كلمات دو فيغان، يستطيع أن ينير عتمة قلب ما، يُظهر ما فيه، يُحفزه على النطق، يشجعه على الامتنان لكل ما تغفل عنه أعيننا، ابصر بقلبك قبل فوات الأوان، قل «شكرًا».

اللغة هوية

تأليف: مختار الغوث / الناشر: صوفيا / عدد الصفحات: 186

صادفت يومًا في إحدى الملتقيات الثقافيّة، الكاتب الفرانكفوني الطاهر بنجلون، وطرحت عليه سؤالًا كثيرًا ما تردّد على ألسنة أصدقائي: «لماذا اخترت الكتابة بالفرنسيّة بدلًا من لغتك الأم؟» أجاب بكل ثقة ودون تردد: «الفرنسية تمنحني مساحة أوسع لأروي قصصي وأعبر عمّا أشاء.» ومع أنه أطنب في التفسير والشرح، لم يقنعني حديثه تمامًا، بل دفعني إلى التساؤل بعمق: كيف يمكن للغة أجنبية أن تمنح الكاتب حريّة أوسع من لغته الأصليّة؟

وصلت إلى قناعة مفادها أن معظم الكتاب العرب الذين يكتبون بلغات أجنبية ليسوا مخيّرين، بل مجبرون بفعل النشأة الثقافيّة التي كرّست اللغة الثانية لغةً أولى، فيما تراجعت اللغة الأم لتظل خلف الأجنبية، لغة أدنى مستوى وتكبل الخيال وفق ما يعتقده بعض كتابنا.

يكتب الدكتور مختار الغوث عن هذه الإشكالية في سياق الهوية الثقافية للمجتمعات العربية وما آلت إليه في العصر الحديث، ويشير في كتابه «اللغة هوية» إلى أن الضعف بدأ حين هجرت هذه المجتمعات لغاتها الأصلية لصالح لغات وافدة.

كتب في مقدمة كتابه الأول من سلسلة من ست أجزاء تهتم بهذا الموضوع ونوصي بالاطلاع عليها، عن كون اللغة أساس تقدم الأمم وخرابها: «حملني على تأليفها ما علمت من ارتباط الأمم بلغاتها، وكونها مفاتيح عقولها، ومستودع تواريخها وثقافتها، وأردية علومها وأفكارها، والدليل على أفئدتها، وهويتها التي هي معناها الذي إذا زال انقرضت من حيث هي أمم، وإن بقيت من حيث هي أعراق».

يتناول الكتاب مفهوم اللغة بوصفها جوهر الهوية، شارحًا دورها في حفظ الذاكرة الثقافية وصون الخصوصية الحضاريّة. ويكشف عن التحدّيات التي تواجه اللغة بهدف النيل منها ومحاولة طمس الهوية وكسر الشعور بالانتماء والتميز وهذا ما فعلته مختلف الثقافات الإمبريالية مثل الثقافة الأنجلوسكسونية (الناطقة بالانجليزية) والثقافة الفرانكفونية (الناطقة بالفرنسية) وغيرها، إذ أصبح الحديث بلغاتها والكتابة بها علامة على النفوذ في مواجهة باقي الثقافات، لذا نجدهم يشجعون على المؤتمرات التي تحتفي بلغاتهم ويدعمون الكتاب ويشجعونهم بالجوائز وخلافه.

يبدأ الكاتب أول فصول كتابه بتفكيك جذور مصطلح «الهوية» في الثقافات والفلسفات الإنسانية القديمة، ثم يتطرق في الفصل الثاني إلى اللغة وتعريفها بوصفها موصوفًا ومفسِّرًا، مستشهدًا بأقوال الشعراء، وحضورها في المعاجم العربيّة والإنجليزيّة، مبيّنًا كيف تؤثر في وجدان الشعوب: «اللغة ثقافة؛ لأنها نبتت في قلوب الشعوب، وأزهرت في حسها، وسلكت معها في فجاج الحياة». وهكذا حين أعلق على مجاملة بقولي: «حديثك أثلج صدري»، فالمعنى المجازي والوصف الحسي لعبارتي لن يبلغ الأوربي الذي سيجيب مستعيرًا ثقافة بيئته: «مجاملتك أدفأت قلبي».

ويمضي في سرد العلاقة الوثيقة بين اللغة والهوية، وكيف أنها حاضرة في معتقدات الناس وتجاربهم واحتفالاتهم وأحزانهم. فمشاعرهم ووعيهم وذاكرتهم، بل وأفعالهم، منسوجة من اللغة التي يتحدثون بها.

ويخلص في خاتمة الكتاب إلى حقيقة تؤكد أن قلب أي شعب وروحه تقيمان في لغته.

قصة الخطوط

تأليف: مانليو بروزاتين / ترجمة: السنوسي استيته / الناشر: هيئة البحرين للثقافة والآثار / عدد الصفحات: 243

يشغل المهندس مانليو بروزاتين منصب أستاذ تاريخ العمارة والفنون الجميلة في جامعتي كافوسكاري في البندقية وبوليتكنيك ميلانو، وهو ما يضفي على كتاباته مزيجًا فريدًا من الصرامة الأكاديمية والحسّ الفني الرفيع. وبين خصوصية منهجه وشمولية خطابه، يوجه الكاتب حديثه لكل من يتذوّق الفن، ومن يتوقّف أمام الجمال متأملًا، محلِّلًا تفاصيله، مفكِّكًا بناه، وسابرًا أغواره.

يواصل بروزاتين في كتابه «قصة الخطوط» تأملاته حول الإدراك البصري، التي بدأها في «قصة الألوان» وتوسّع فيها في «قصة الصور»، ليصل أخيرًا إلى الخط.

يرى الكاتب أن الخط ظاهرة بصرية وفكرية تنطوي على رمزيات مختلفة ويتبع تقنيات عدة، وأيًّا كانت رمزيته، فهي في أغلبها تنصب في كونها تأمل في هذه الحياة ورد فعل تجاهها.

الخط هو بداية أداة للرسم، أثر يتواصل عبره الإنسان، هو علاقة بين النقطة والزمن، بين الفكر والحركة. فالخطّ، سواء كان امتدادًا بسيطًا أو تشابكًا معقّدًا، يشكّل صورة ومصيرًا للمكان، ويؤسس لأسلوب ونظام، ويفصل بين العفوية والعقلانية والأناقة.

حتى في أكثر الاستخدامات الأداتية للرسم، مثل المعمار وتصاميم الأشياء، لا يخلو الخط من طبقات دلالية تعبّر عن عمل داخلي مركّب. هذا الكتاب، المصاحب برسوم توضيحية، يقود القارئ إلى الغوص في آليات الرسم الجوهرية، واكتشاف جماليته ورمزيته وتأثيره الإيحائي.

يرصد بروزاتين حضور الخط في الأساطير، إذ يتحول إلى رمز سحري، ثم يتتبعه في النسيج والمتاهات الرمزية، كما يسائل الخط بوصفه أداة تنظيمية في الحروب والصناعة، ثم يحلّله في الفن الحديث والتصميم، فيظهر الخط الأفعواني أثرًا جماليًّا مضادًّا للجمود، ويعيد ربطه بالزمن كما فعل ليوناردو دافنشي، حيث تتحوّل كل نقطة إلى لحظة، وكل خط إلى أثر زمني. أما في العمارة، فالخط هو بداية الخلق، وسر الفناء، يعيد تشكيل الطراز والهوية من الفكرة حتى الحجر.

قد نعتقد أن الخط يلائم الرسم فقط، لكن بروزاتين سيتجاوز الرسم، ويسرد حكاية الكائن ونسيجه، عن العقد التي نصنعها لنربط ذاكرتنا ونحافظ عليها، والعقد التي نفكّكها لنمضي قُدُمًا أحرارًا مثل خطوط مستقيمة. الخط في تصور بروزاتين يتجاوز الهندسة ليصبح صدى لحركة وانعكاسًا للنوايا، وتوق إلى المعنى، وتعقيد يشبه المتاهات الداخلية للذات. ومن الكتابة إلى النسيج، ومن المعمار إلى الخيال، تتجلّى الخطوط علاماتٍ للهوية وللزمن والابداع الذي لا ينتهي ما دامت الخطوط تهرب من النقطتين لتبتعد في كل الاتجاهات.

الحياة نفسها شبكة من الخطوط والمسارات، يمضي كلٌّ منا في مساره الشخصي دون أن ينتبه، قراءة هذا العمل تقلب نظرتنا إلى أبسط الأشياء، وتدعونا لملاحقة الخط الذي ينسج يومياتنا وأفكارنا ورغباتنا.

الخط في النهاية هو ما أوجزه بروزاتين: «الحياة خط، الفكر خط، الفعل خط. كل شيء خط. الخط يربط نقطتين. النقطة لحظة، والخط يبدأ وينتهي في لحظتين»، جاعلًا من الخط مفتاحًا لفهم الوجود بصفته أثرًا وامتدادًا وتحولًا.

إيمان العزوزي