العانيّة: ما تبقى من الجماعة

تحوّل العانية من اقتصاد رعوي إلى اقتصاد المناسبات

تُعدّ الهبة أو الهدية من أكثر المصطلحات تداولًا في القاموس الأنثروبولوجي. وتمثل الهدية شكلًا من أشكال التبادل الاقتصادي في المجتمعات التقليدية.

قبل ظهور الأسواق، كانت الهدايا إحدى طرق توزيع الموارد بين الأفراد والقبائل. يشير مارسيل موس إلى أن التبادل بالهدايا شكّل نظامًا اقتصاديًّا قائمًا على المقايضة غير المباشرة والتراكم التدريجي للالتزامات. فالشخص الذي يقدّم هدية إنما يستثمر اجتماعيًّا في علاقته مع المتلقي، ويتوقع -بصورة مبطّنة- عائدًا مستقبليًّا، سواء كان ماديًّا أم معنويًّا. من هنا نشأ ما يُعرف بـ«اقتصاد الهبة» المختلف عن اقتصاد السوق؛ ففي اقتصاد الهبة يكون للتبادل طابع شخصي واجتماعي، بدلًا من الربح والخسارة.

في أي زواج حضرتَه، لا شك أنك رأيت ظرفًا أبيض يُوضع في يد العريس. ذاك الظرف هو «العانية». والعانية مبلغ مالي أو مساعدة عينية يقدمها أقارب العريس وأصدقاؤه، تُمنح بقصد إعانته.

ومع أن هذه العادة منتشرة في العديد من المجتمعات العربية، فإنها تأخذ بُعدًا خاصًا في المجتمع القبلي السعودي؛ فهي تجسيد لدور القبيلة في تكافلها وتضامنه الاجتماعي، وعُرفٌ قديم يجمع بين الكرم والواجب. ولا يزال الجدل قائمًا حولها: بين من يراها عونًا صادقًا للعريس، ومن يراها عبئًا إضافيًّا على الضيوف.

فهل العانية هدية أم إعانة؟

نوّاف الحربي

العانيّة

عبدالكريم السلمان

كانت ملامح الطفولة في مطلع تسعينيات القرن الماضي تتشكّل في بيئة تتقاطع فيها بقايا البداوة مع بدايات التمدّن، فبرز مشهد لا يزال عالقًا في ذاكرتي: سياج من الحديد يُنصب إلى جانب خيام العرس، مُخصّص لاستقبال «العانيّة» أو ما يُعرف في بعض المناطق بـ«الرفدة» أو «القويدة» أو «الحفالة». كان هذا السياج الحديدي رمزًا ضمنيًّا لعرف اجتماعي راسخ، يقوم على أن يُدعم العريس ماديًّا من جماعته وقبيلته، إما بالنقود أو بما هو أثمن في سياق الحياة البدوية آنذاك: الإبل والغنم.

تأخذ العانيّة في هذا السياق بُعدًا أكبر من مجرد هدية؛ فهي تمثّل امتدادًا لشبكة من العلاقات التكافلية التي تأسست عليها الحياة القبلية. فالشاب الذي يُمنح ناقة أو مجموعة من الشياه لا يتلقاها باعتبارها منحة عابرة، بل من حيث هي ركيزة أولى لبناء حياة مستقرة، فهذا سيوفر له الاستفادة من منتجات هذه الأنعام، ورعيها، وتنمية أملاكه، ويلقي عنه عبء تحمل المسؤولية. وفي هذا النموذج، تتجلى العانية بما هي فعل تضامني جماعي، يجسِّد العلاقة بين الفرد والمجتمع بوصفها علاقة تكافلية غير مشروطة.

غير أن رياح الحداثة لم تُبقِ على هذا العُرف كما هو. فمع دخول المجتمع السعودي -كغيره من المجتمعات الخليجية- في مسار التحديث السريع، تحوّلت العانية من عطايا عينية مرتبطة بالاقتصاد الرعوي إلى نقود تُقدّم في ظروف بيضاء مغلقة، لتصبح جزءًا من «اقتصاد المناسبات» الذي يأخذ طابعًا تبادليًّا صريحًا: «أعطيتك اليوم، فلتعطِني غدًا». وهكذا تحوّلت العلاقة من منطق التراحم إلى منطق المعاوضة، وهو ما يعكس تحوّلًا عميقًا في بنية القيم ونمط العلاقات الاجتماعية. هذا التحوّل لا يقتصر على السياق السعودي، ففي مصر مثلًا يُعرف هذا النظام بـ«النقوط»، وله تاريخ طويل يمتد من الأرياف إلى الحواضر. وقد اختلف الفقهاء قديمًا في حكمه: هل هو قرض يُرد؟ أم هدية لا يُطالَب بها؟ وفي السياق الإيطالي، نجد تقليد (busta) -وهو الظرف النقدي الذي يُقدَّم للعروسين- يحمل دلالات مشابهة، حيث تعبِّر الهبة المالية عن انتماء اجتماعي ووفاء رمزي لروابط الأسرة أو المجتمع المحلي.

وفي قراءة أنثروبولوجية، تذهب الدكتورة زبيدة أشكناني إلى أن العانية لم تكُن مجرد عادة اجتماعية، بل كانت جزءًا من منظومة اقتصادية — إيكولوجية متكاملة في المجتمعات القَبلية. فقد كانت القبيلة قائمة على اقتصاد عمومي تتقاسم فيه الجماعة موارد الطبيعة، مثل الماء والكلأ، وتُمارَس فيه الملكية بنحوٍ شبه مشاعي. كانت العانية، في هذا السياق، تجسيدًا لهذه العمومية الاقتصادية، ولها موقع منطقي ضمن هذه البنية الاقتصادية، إذ تقوم على التشارك لا على التملّك، وعلى التراحم لا على التعاقد.

لكن هذا النموذج القديم اصطدم بتغيّرات الاقتصاد السياسي الحديث، فقد انتقل الفرد في علاقاته الاقتصادية من الجماعة إلى الدولة، ومن القبيلة إلى الشركة، ومن الاقتصاد المشاعي إلى السوق التنافسي. وهكذا فُصِلَ الفرد عن سياقه الاجتماعي الأول، وانقطعت الصلة تدريجيًّا بمنظومة «الاقتصاد العمومي» التي كانت تؤطّر العانية وتمنحها مشروعيتها الأخلاقية والاجتماعية. ومن هنا نشأ سؤال مشروع عن معنى استمرار هذه العادة في زمن تحوّلت فيه آليات الدعم من الجماعة إلى الجمعيات الخيرية، ومن التراحم إلى نظم القروض المؤسسية، ربما هذا يبرر -جزئيًّا- توجه بعض الأسر أحيانًا للعزوف عن هذه العادة من خلال جملة «نعتذر عن العانية» في دعوات الحضور.

ومع ذلك، فإن ما ينبغي الدفاع عنه -بحسب هذا المنظور- ليس مجرد الحنين إلى العادة القديمة، بل البحث عن دلالات حديثة ومبررات أخلاقية تؤسس لبقائها في الحاضر، لا بوصفها طقسًا تقليديًّا بل وسيلةً لإعادة ترسيم العلاقات الاجتماعية على نحو أجمل وألصق بالهوية. فحين تُدرج العانية ضمن شبكة اجتماعية تقوم على روابط القرابة أو الانتماء القبلي، فإنها تستعيد وظيفتها الأصلية: تغذية الروابط، وتثبيت الشعور بالانتماء، وتعزيز التراحم لا المعاوضة.

وهذا يفتح لنا أفقًا تحليليًّا أعمق، يتمثّل في دور «العانية» بوصفها ميكانيزم من ميكانيزمات «التعرّف» الاجتماعي. فالمال، ليس محايدًا، بل هو أداة داخل شبكات القوة والعلاقات، يُنتِج التفاوتات ويعيد تشكيل مراكز النفوذ والذاكرة. فالفرد الذي يعيش بعيدًا في مدينة أخرى، حين يُشارك ماديًّا في مناسبات جماعته، يُعيد إنتاج حضوره الاجتماعي، ويستعيد مكانته داخل الذاكرة الجمعية، ويصبح «مرئيًّا» ضمن الجماعة. هذا لن يوفر لها أمانًا هوياتيًّا فقط، بل وحتى وجودًا لذريّته في هذا المجتمع، وخيارات أكثر للتزاوج وعلاقات أفضل في الحياة العامة.

من هنا تظهر العانية لا من حيث هي عرف فارغ، بل رمزية عميقة، تُمثل حنينًا اجتماعيًّا وترابطًا قَبَليًّا أو عائليًّا أو حتى مناطقيًّا أصيلًا، وتجسّد محاولة لإبقاء النسيج الاجتماعي حيًّا رغم تمدد المدينة وانكماش القبيلة. إنها استعادة للهوية من خلال الممارسة، وتذكير بأن الإنسان في جوهره كائن جماعي، يَسكنه الآخرون بقدر ما يسكن نفسه.

هذا لا يعني أن نُشيح النظر عن الثقل المصاحب لهذه العادة على الفرد، ولكن المطلوب هنا هو إنتاج هذه العادة ضمن الظروف الحياتية الجديدة، وهو ما نراه يتشكّل في السعي الحثيث من وجهاء القبائل والعوائل لتقليل مقدار العانية، وأيضًا بجعلها ضمن صندوق مستدام للجماعة أو العائلة أو القبيلة، حتى لا يشعر أحد بالحرج من عدم التقديم أو بالتداخل بين الأعراس وكثرتها في مواسم معينة..

وختامًا ينبغي علينا أن لا نغفل قيمة هذه العادة أخلاقيًّا، فهي تعيد معاني الكرم والتراحم والانتماء الجماعي، في زمن يتآكل فيه الحس الجمعي لصالح الفردانية. فالعانية ليست مجرد تقليد مناسباتي، بل يمكن أن تُعاد قراءتها كفعل رمزي يعكس حضور الجماعة في حياة الفرد، ويجسد بقايا «الاقتصاد الأخلاقي» الذي يؤمن أن للمال وظيفة إنسانية لا تُختزل في الربح أو المعاوضة، وأن مثل هذه العادات تخفّف من وطأة التغيرات الاجتماعية القسرية في ظل العالم الحديث.

في النهاية، ليست العانية تقليدًا عابرًا يُحاكَم بمنطق الجدوى فقط، بل هي استبقاء لروح الجماعة في جسد المدينة، واستعادة للبعد الأخلاقي للاقتصاد، وتذكير بأن المجتمعات لا تقوم فقط على العقود والمؤسسات، بل على الإيماءات الرمزية التي تقول لنا: «ما زلنا معًا».

في هذا التسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان لقاء مع الشاعر والراوية المشهور محمد بن شلاح المطيري في مدينة جدة، بتاريخ 27 محرم 1406ھ - 11 أكتوبر 1985م.

لا تكتمل الأفراح إلا باجتماع الناس والتمامهم على مائدة الفرح. وللفرح راية مثل ما للحرب راية، وهذا سِلْم قديم اندثر اليوم، وتغير بوسائل التكنولوجيا والتقنية.

ثامر السنيدي

دوّر عن العادي

عملية إنتاج الأفلام تبدأ من حاجتين (أظن ما لها ثالث): شخص شفته وقلت عنه هذا «فِلم»، أو موضوع تقول هذا «فِلم»، لكن وين الفلاني؟

في فترة كورونا زرت ينبع، وعلى ساحل البحر الأحمر كانت لنا أيام... هناك أول مرة أتعرّف على المنطقة وناسها، تسمع بالينبعاوي ومواويله لكن ما تعرفه، تشوف الصيد وطلعات البحر، لكن ما تعرف منها إلا اسمها.

أذكر طلعة الصيد والـ«ريّس» اللي طلعنا معه، مواويله وهو يغني تفاصيل البحر؛ العمق، البعد، الأخطار، كلها كانت فِلم قدامي.

بعد سنتين من ذيك الرحلة قلت لازم أسوي فِلم عن ينبع والينبعاوي، لكن مع من؟

وهنا جات رحلة البحث... تواصلت مع ثلاث شخصيات، ولهم كل المحبة والتقدير، لكن ما لقيت العادي؛ العادي اللي يجر موّال ويسمعك كسرات، يعلمك عن السمك والبحر، يسولف لك عن فصول السنة وتأثيرها بالصيد والسمك مثلًا.

رجعنا للشط، يوم حطينا رحالنا، سمعت صوت جاي من بعيد يجر موَّال، رجّال تجاوز الستين، معه اثنين يبدو لك من بعيد أنهم عياله، التفت على اللي جنبي وقلت له:

- هذا من؟

- ماتعرفه؟

- لا..

- هذا عم عوّاد!

وفعلًا كان هذا اسم الفِلم... ظني أنه الوحيد اللي ما اجتهدت بتسميته، مثل ما يسمونه أهل المنطقة والناس اللي حوله «عم عوّاد». 🤝

دوّر عن العادي، العادي هو قصتك ورأس مال الفِلم. وللعادي مشكلة وحدة: ما يبهرك من أول مرة، يبي له تأمل.

أتذكر لقاء الأستاذ تركي الدخيل في فنجان مع عبدالرحمن أبو مالح كان يشير لهالمسألة، يقول مشكلة إعلامنا أنه ما يصوّر العادي، العادي عندنا مختلف، أوساط الناس عندنا هم اللي لازم يُصدَّرون للي يبي يشوف حنا من.

وأضيف، أن أوساط هم أفضل من يمثلون أنفسهم وربعهم، وينبسط العادي منا أنه يشوف فِلم عن عادي مثله.

في فلان، أدوّر عن «عادي».

ثامر السنيدي

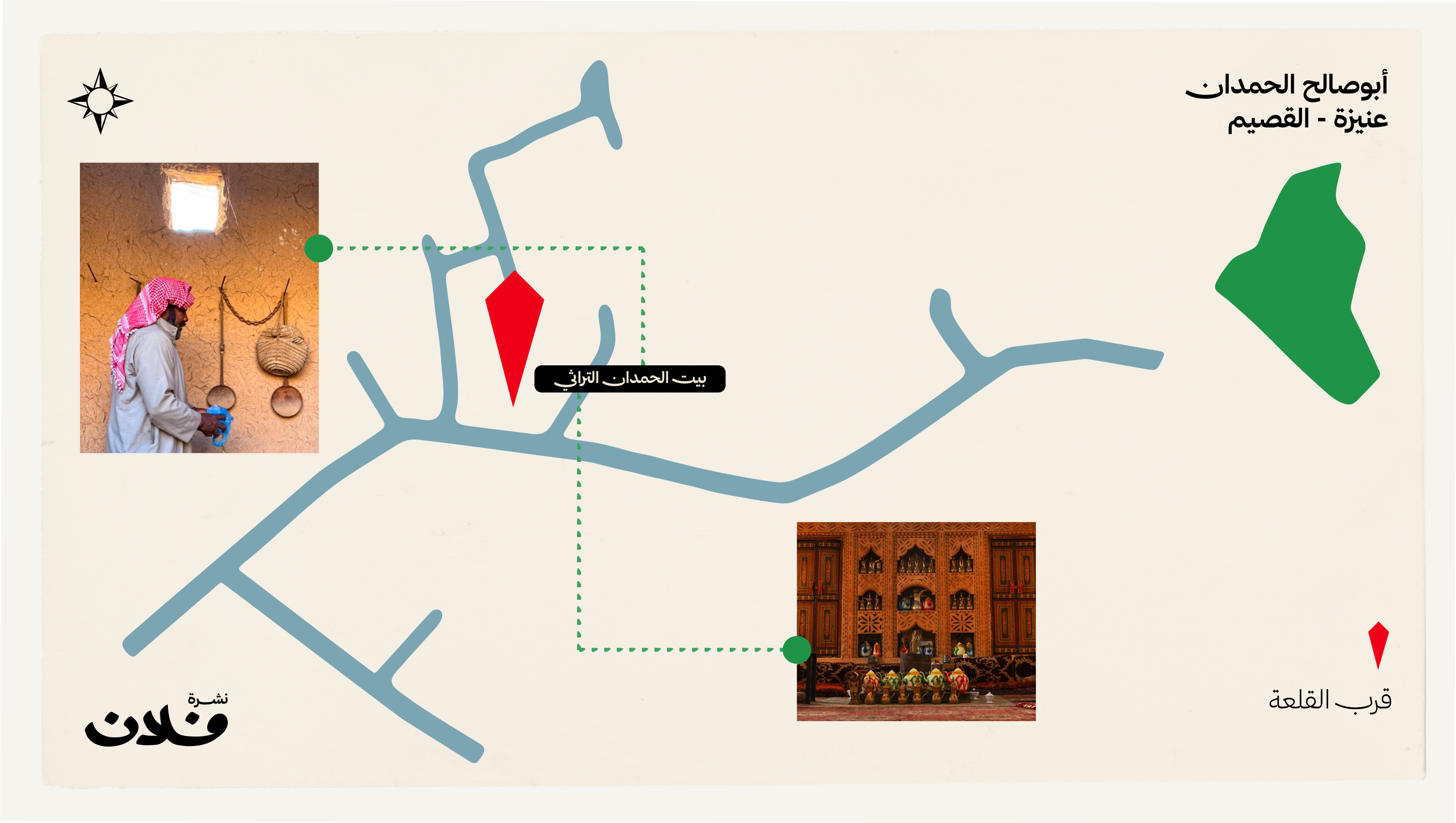

أبوصالح الحمدان: فلّاح وأستاذ بناء من الطيبين. يوميًّا يشب بمشبّه قبل الفجر، ويتقهوى عقبها مع ضيوفه. وممكن توافق عنده حليب من البقر اللي عنده. والشبة الثانية عقب العصر ومسميها باسم خويّه ولد البسام، والشبة الثالثة عقب المغرب لأخوه أبو رائد.

مشبه تحفة هندسية بناها فترة كورونا.

عنيزة قرب القلعة.

محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.