دلشاد: رواية عن الجوع والضحك 😩

زائد: هل خصصت وقتًا كافيًا للصمت مؤخّرًا؟ 🤐

في إحدى رحلاتي الأخيرة بالقطار، صادفت مشهدًا غريبًا يحمل شيئًا من المفارقة: جلس قبالتي رجل بدا أكبر سنًّا مما عهدته، ومع ذلك، لم يخطئ حدسي في التعرف إليه، إنه الجيلالي فرحاتي، المخرج المغربي القدير وصاحب فِلم «شاطئ الأطفال الضائعين»، الذي حجز له مكانًا ضمن قائمة أفضل مئة فِلم عربي حسب تصنيف مهرجان دبي السينمائي الدولي.

قريبًا منا، جلس شاب لا يهدأ، كثير الحركة، يثرثر بالفرنسية مع من حوله. وعند وصولنا إلى المحطة الأخيرة، اتجه نحو فرحاتي وسأله بنبرة الواثق: «هل تعلم أنك تُشبه شخصًا مشهورًا؟» أجابه فرحاتي: «ومن يكون؟» في لحظة، ظننت أن الشاب سيقول: «تُشبه المخرج فرحاتي»، فمن كان يتوقع أن نُسافر في العربة نفسها مع هذا الاسم الكبير؟ لكن المفاجأة أنه قال بثقة: «تُشبه الطاهر بن جلون.»

ضحك المخرج، وقال إن كثيرين أخبروه بذلك من قبل. وأنا بدوري ابتسمت، فالشاب يبدو أنه قرأ أعمال الطاهر، لكنّ السينما، رغم وهجها، ظلت خارج راداره، ولم يُدرك أنّه كان وجهًا لوجه مع أحد رموزها.

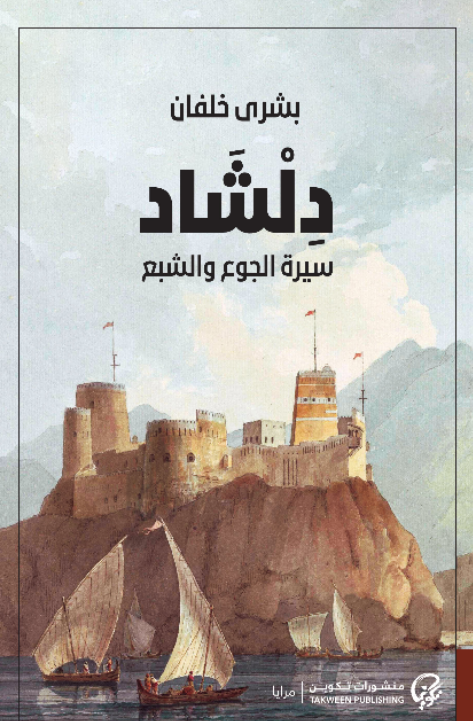

في هامش هذا العدد، سأسرد تأملات أخرى وُلدت في القطار نفسه، بينما تصحبنا هناء جابر إلى ماضي سلطنة عمان عبر رواية بشرى خلفان «دلشاد، سيرة الجوع والشبع»، إلى جانب فقرات أخرى تحمل بين طياتها توصيات غنية ومتنوعة.

إيمان العزوزي

دلشاد: رواية عن الجوع والضحك 😩

من عرف الجوع يعرف أنه يبقى في الدم، مثل مرض، ولا يمكن لأي شبعٍ بعده أن يشفيك منه.

نرى عادة الماضي كما يصوّره الحنين، فغالبًا ما يخدعنا الشوق إليه ويغلّفه ببريق زائف يسطع في المرويّات بألوان الذاكرة المنتقاة التي تختار اللحظات المضيئة، وتُغفل صفحات الألم أو الخيبة. الماضي حقيقة مركّبة، لا يمكن اختزالها في لمحة عاطفية أو قصة مُبسَّطة. إنه مجموعة من التجارب المتشابكة، منها الحلو والمر، والنجاح والفشل، وقد شكّلت وجودنا وساهمت في بناء شخصيتنا. فلكل لحظة ماضية وجهان، واحد تُظهره الذاكرة الحالمة، وآخر تحتفظ به الحقيقة المجردة بكل تعقيداتها ودروسها.

في رواية «دلشاد، سيرة الجوع والشبع» قرَّبت الكاتبة العمانية بشرى خلفان، بعين الحقيقة، وبلا رتوش، وببراعتها السرديّة، ملامح حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها وما بعدها. كما وصفَتْ حياة البسطاء والمهمّشين جنبًا إلى جنب مع الأثرياء وأصحاب الجاه والسلطة، وكشفت لنا وجوهًا من المعاناة التي عاشها الآباء والأجداد.

تقدم خلفان بانوراما تاريخية ممتعة، ترصد عبرها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حين كان الجوع نارًا تتّقد في البطون والقلوب، تعصف بكل حيّ، وتنتزع اللحم عن العظم.

يرتبط الجوع في الأذهان بالفقر، إلا أنه استُحضِر في هذه الرواية بتركيزٍ عالٍ، واتّخذ نماذجَ ومعانيَ مختلفة، وأشكالًا توصيفية عديدة. الجوع والضحك قد يبدوان على طرفي نقيض، لكنهما في عُمْق التجربة الإنسانية كثيرًا ما يتلازمان. وقد برزا في الرواية بوصفهما ثيمتين متزامنين بنحوٍ لافِت، وحضرا معًا كوجهَيْ عُملة واحدة. فالجوع في هذا العمل، إلى جانب كونه حرمانًا جسديًّا، هو خاضع لسياق وجودي يولِّد ضَحِكًا مُرًّا، والضحك جاء شكلًا من أشكال المقاومة البائسة ضدَّ واقعٍ لا يُحتَمَل.

الضحك

ارتبط الجوع في الأحداث بالضحك، فكلّما زادت قرصات الجوع في البطون ارتفعت أصداء الضحك.

لم يكُن الضحك، بشكله البسيط، مجرد ردٍّ طبيعيٍّ على مواقف في سياق من التسلية، بل كان عملية شديدة التعقيد، ترتبط بإدراك معيّن يُعمّقهُ الاستدعاء والربط والتفسير. ويبقى الضحك لغزًا عصبيًّا واجتماعيًّا وتطوريًّا!

تناول الفيلسوف هنري برجسون ظاهرة الضحك علميًّا، وشرح أنواعه ودلالاته في كتابه (الضحك - بحث في دلالة المُضحِك) إذ يعدُّه أحد أهم الأسرار النفسية التي يمكن الإحاطة بها وتحليلها، وأنه عملية عقلية تتطلَّب إعمالًا للعقل، وليست عملية وجدانية.

وللضحك أيضًا نظريّات، من أبرزها: نظرية «الارتياح أو التنفيس» لسيجموند فرويد، التي تنصّ على أنّ هناك طاقة نفسية تُستخدم لكبت الأفكار والأحاسيس. والضحك هو الإشارة الجسدية لهذه الطاقة النفسية الفائضة؛ فكلما زاد خوف الإنسان، زادت الطاقة المطلوبة لكبت هذا الخوف، ومن ثَمَّ يزيد حجم الضحكة.

في الرواية عندما كانت الأحزان والهموم تهبط على قلب «دلشاد»، ترفعها موجه مفاجئة هائلة من الضحك. فكان يضحك بعد أن ترضعه مرضعته ويشعر بالشبع، ولهذا السبب منحوه اسمه، وهو اسم مركب من (دل) بمعنى القلب، و(شاد) بمعنى الفَرِح. وقالوا: إنَّ لهذا الولد قلبًا فرِحًا.

ضحك «دلشاد» عندما ماتت أمه واشتمّ رائحة دهن المَحْلَب الذي كانت تدهن به جبينها. ضحك لمّا ماتت زوجته وجلس عند قبرها بعد أن غادره الجميع تحت حرارة الشمس، وتقلّب على حصى المقبرة حتى تعفّر بترابها. وكان يضحك كلّما ارتفعت أبخرة الجوع إلى رأسه وغامت الدنيا في عينيه، فقرصة الجوع تلك كانت تثير ضحكه.

أثارت أتفه الأشياء رغبته في الضحك؛ حركة الدبّور حين يحرّك أجنحته تثير ضحكه، خوار البقر وعيونها التي تحدق إليه بتراخٍ ولا مبالاة. يقول «دلشاد»: «بسهولة كانت الأشياء تضحكني، خاصة تلك التي لا أفهمها».

وفي المرة الوحيدة التي هُزم فيها الضحك، ولم يتمكن من التنفيس عن مشاعره بالقهقهة، أصيب بنوبة صرع.

ورثت ابنته «مريم» عنه ضحكته الهائلة، ومن أكثر مواقفها غرابة، حين تصاعدت ضحكاتها في المخاض بعد أن داهمها وسط هلع الجميع في مطبخ البيت. قاومت «مريم» ألم المخاض بالضحك، تقول: «لا أعرف كيف تلد النساء الأخريات، لم يخبرني أحد، ولم أشهد على أحد، أما أنا، فقد وَلدتُ من شدة الضحك».

الجوع

جسّدت خلفان الجوع في هذه الرواية فيزيائيًّا؛ الجوع إلى الطعام في قرصاته الحادة، وأعراضه، الصداع وألم المفاصل والفراغ الهائل الذي يملأ البطن ثم يتمدّد حتى يستقر في الرأس، فتغيم الدروب والوجوه، وتصبح كل الأشياء بلا قيمة مقابل حبّة تمر.

كما جاء الجوع في هيئات نفسيّة عديدة، منها:

الجوع إلى حماية الأب

لم يكن «دلشاد» يتيم الأب فقط، بل كان مجهول النسب.

يقول واصفًا يُتمه:

«أنا لم أعرف معنى أن يكون للمرء أب، لم أكُن يومًا ابنًا لرجل… أبي الذي مات قبل ولادتي أخذ وجهه ورائحته وظلّه معه، فلم أجد وجهًا لأنظر إليه… قاسٍ هو الجوع… قاسٍ وقبيح، ومثلي يقف عاريًا بلا أب».

في الفترة التي عمل فيها «دلشاد» على ظهر السفينة في خدمة الشيخ الثري الأعمى «مبارك بن عبدالله المخيني»، الذي كان بصحبة ابنه في رحلة علاجية إلى الهند، كان يراقب تلك العلاقة الحميمة بين الشيخ وابنه، ومع أنه كان يأكل معهم من أكلهم الخاص ويتلذّذ بالحلوى الصورية، أعادته تلك المشاركة إلى الجوع، ليس الجوع الذي ينهش البطن بل الجوع الذي يأكل القلب.

ونلاحظ كذلك احتياج «مريم» إلى أبيها، الذي تفاقم بعد ولادتها لابنتها «فريدة»، حتى صار طيفه يزورها فتؤرِّقها الأسئلة ويسوء حالها.

الجوع إلى حنان الأم

مع أن والدة «دلشاد» كانت حية في بداية حياته، فقد حُرم من حنانها وعانى من قسوتها. احتضنته «حليمة» واعتنت به، وأرضعته حتى الشبع. يقول «دلشاد» عن والدته: «فكرت أنه وبعد أن تموت أمي، كنت أنتظر ذلك بفارغ الصبر، سأنتقل للعيش مع ما حليمة». ويقول: «كنت ابن ست سنوات عندما وجدتُ أمي ميتة فاضطررت إلى البكاء عليها، إذ لم أجد أحدًا آخر يفعل ذلك بدلًا مني».

الجوع إلى المكانة

أنا حميد عبدالله، كاتب الحسابات الذي لم ينتبه له أحدٌ قط.

عاش «حميد» يتيمًا لأبٍ سكّير مات غريقًا. كانت علاقته بـ«عبداللطيف» قوية، كبرا معًا، وتعلّما معًا، ولم يستأمن «عبداللطيف» أحدًا غيره على دكانه فخدم تجارته. تقاسما معًا أشياء كثيرة؛ سُكرًا ومغامراتٍ ومشاكلَ ومسرّات. إلا أن شعوره بالدونية لم يفارقه، ليس بسبب سمعة والده السيئة فحسب، بل لأنه عندما خطب «فردوس» من أخيها «عبداللطيف» حين كانوا في الليوان في لحظة سُكْر، لم يتلقَّ جوابًا، حتى أنه ظن أن ذلك الموقف أضغاث سُكْرٍ لم تحدث.

بعد سبع سنوات من هذه الحادثة، رحل «حميد» عن مسقط على ظهر سفينة، شاهده المسافرون يتجول في أسواق البصرة، وهناك من شاهده عند بوابة الهند. رحل ليبحث عن خياراتٍ وحظوظ أخرى في مكان آخر من العالم.

يقول «حميد»: «سبع سنوات مرّت وهو لم ينطق بكلمة، ليته قال لا. وساق أي سببٍ كان للرفض. حتى لو قال لي: الزم قدرك واعرف أنك لست من ثوبنا، كنت على الأقل سأعرف أن لي ثوبًا وأني منظور».

الجوع إلى الحرية

انتُزِعت «ما مويزي» وهي صغيرة من أمها، ونقلوها وأخذوها إلى عنبر سفلي في سفينة، ونقلوها من صُور إلى مسقط. عندما وصلت السفينة إلى مسقط وُزِّع العبيد -الذين اشتُروا سابقًا- على البيوت، فاستقبلها «جوهر» وأشهر صكّ شرائها ليثبت ملكيتها لسيّدها، وكانت المرة الأولى التي ترى فيها صكًّا، ولم تعرف أنها مملوكة لأحد وأنها تُباع وتُشترى. تقول: «في صُور كنت أعرف أني عبدة، كنت أسمع الكلمة، كانت تُقال لي ولأمي وللأخريات، ولكني لم أكُن أعرف أن ذلك يعني أن أُباع وأُشترى مثل الأشياء في السوق».

حاول سيّدها أن يغصبها على الزواج بـ«جوهر» فرفضت، وضربها لأيام بسوط من جلد البقر حتى يئس. رفضت بسبب حبها لـ«عبداللطيف» و«فردوس» وعنايتها بهما، منحاها وهما صغار لقب (ماه)، فعرفتها مسقط بـ (ما مويزي) الأم التي لم تتزوج ولم تنجب. اختارت الأمومة التي وقفت مخاوفها خلفها، مخاوف الاسترقاق وألمه.

الجوع المكبوت في العالم الموصد

من خلال تتبعي لبعض الانحرافات السلوكيّة، بدا واضحًا أن البيئات المغلقة والمنعزلة، التي يغيب عنها التنوّع الاجتماعي مثل: السكن الجامعي والمدارس الداخلية والسجون، غالبًا ما تُشكّل بيئات خصبة لنشوء أنماط علاقات غير مألوفة.

في هذا السياق، يمكن فهم تحوّلات «فردوس» ضمن ظروف العزلة التي عاشت فيها؛ فحرمانها من الزواج بمن كانت تميل إليه، إلى جانب غياب أي تفاعل حقيقي مع العالم الخارجي، شكّل فراغًا داخليًّا امتدّ عبر حياتها. لم تخرج «فردوس» من بيتها مطلقًا، وكل ما تحتاجه كان يُجلب إليها. حتى في النكبات العظيمة، كتلك التي أعقبت احتراق السفينة ومقتل أخيها، خرجت نساء البيت مذعورات إلى الساحل، إلا هي، ظلّت حبيسة جدرانها. لقد خلقت هذه العزلةُ الطويلة، مصحوبة بالكبت العاطفي والاجتماعي، مساحةً داخلية مضطربة، انعكست لاحقًا على سلوكها بطرق لا يمكن فصلها عن سياقها النفسي والاجتماعي.

أعادت بشرى خلفان تشكيل أدواتها السردية ببراعة لصياغة رواية تحمل خصوصية فريدة؛ إذ نقلت للقارئ العربي إرثًا عمانيًّا غنيًّا بالطقوس واللغة المحكية، بأسلوب يجمع بين الأناقة والاقتصاد دون أن تُثقِل النص بالإطناب أو تُقيده بالتكلف.

من يقرأ «دلشاد» سيشعر، تمامًا مثل الشخصيات، بقرصة جوع خفيفة تدفعه لانتظار المزيد، وتثير شغفه إلى الجزء الثاني الذي يبدو واعدًا لإشباع نهم عشاق هذه الحكاية المتميزة.

هل خصصت وقتًا كافيًا للصمت مؤخّرًا؟ 🤐

أدوّن هذا الهامش بعد عودتي من رحلة تشابك فيها العام بالخاص. واخترت أن أعود هذه المرة بالقطار، باحثةً عن الضجيج الذي أحتاجه لأتمكّن من فرز الفوضى التي يتركها السفر في داخلي.

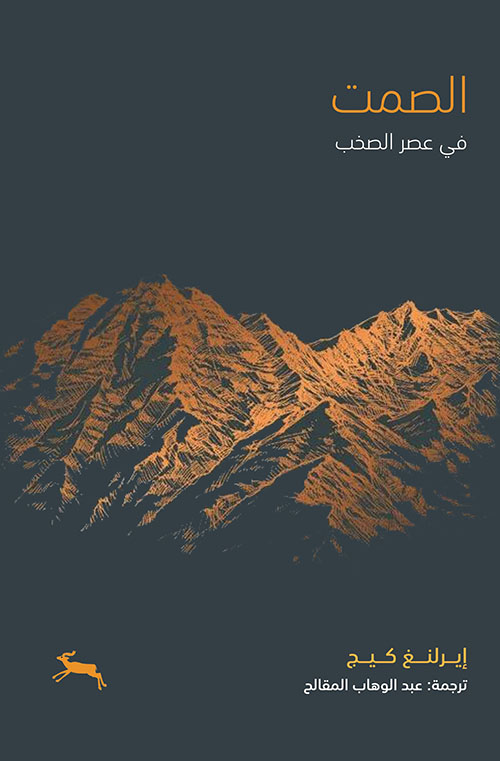

جلست إلى جوار النافذة، أتأمل وجوه المسافرين المُجهَدة. تغصّ العربة بالأحاديث، وصراخ الأطفال. سحبت من حقيبتي كتابًا صغيرًا بغلاف أسود أنيق، رُسمت عليه جبال ذهبيّة توحي من أول نظرة بذوقٍ راقٍ ومقصود، يشي بعنايةِ كاتبه الذي هو أيضًا الناشر، وممتنة لمنشورات كتابي التي حافظت على الغلاف الأصلي في الترجمة العربيّة.

لكن ما أسرني للغاية كان العنوان: «الصمت في عصر الصخب»، عنوانٌ بدا وكأنه اختارني، كنت في المكان المثالي لقراءته، كأنما الكاتب إيرلنغ كيج (Erling Kagge) يدعوني متحديًا إلى خلق صمتي الخاص.

الصمت ليس غيابًا بل حضور

يروي إرلينغ كيج، المستكشف النرويجي، تجاربه في أكثر الأماكن عزلةً وبرودةً على وجه الأرض: القطبين الشمالي والجنوبي، وقمة إفرست. ولكن اللافت في حكايته ليس وصف المغامرة بحد ذاتها، بل التأملات التي فجّرها الصمت في تلك المساحات النائية. ففي القطب الجنوبي، حيث عاش وحيدًا، عرف كنهَ الصمت، وأدرك أنه ليس شيئًا نبحث عنه خارجًا، بل تجربة تنبثق من داخلنا، وحالة نختار عيشها. يقول : «أنا أرى أنه من الممكن لأي أحد أن يكتشف ذلك الصمت الذي في داخله، إنه هناك على الدوام، حتى لو كنّا محاطين بالصخب المتواصل».

وقد فهمت، كما فهم كيج، أن اللجوء إلى الصمت لا يحتاج سفرًا بعيدًا أو عزلة مقصودة، بل هو فن نمارسه وسط الصخب؛ في حوض الاستحمام، أو في أثناء تأملي للأطفال الجالسين أمامي وهم يردّدون ما تعلمهم أمهم، التي اختارت القطار مكانًا لتلقينهم المبادئ التأسيسية للغة الفرنسيّة.

الطبيعة والحياكة أشياء لابد منها

يحرص كيج على الاحتفاظ بتذكارات من رحلاته، خصوصًا تلك التي جلبها من قلب الطبيعة، يضعها على طاولة مطبخه أو في مكتبه، لتذكّره بلحظات الصفاء التي سبق واختبرها. الطبيعة بالنسبة إليه، ليست مجرد صورٍ توثّق تجربته، بل هي شريك في الحوار، تتحدث بلغتها الخاصة التي تتقاطع تمامًا مع مفهومه للصمت.

يرى كيج أن بلوغ الصمت لا يحتاج امتيازات، بل تكفي الرغبة والجهد البسيط؛ المشي في صحراء قريبة، أو الجلوس أمام بحر، بإمكانهما قيادتنا إلى لحظة من الصمت الحقيقي. وهو لا يتوقف عند الطبيعة فحسب، بل يتأمل في ميل البشر المتزايد نحو الأفعال البسيطة، مثل الحياكة والبستنة وتقطيع الحطب، كلها نشاطات تبدو عادية، لكنها تعبّر عن توقٍ دفين للانفصال عن الضجيج والعودة إلى ما هو أصيل. لحظات لا يمكن لأحد أن يقاطعك فيها، لأنك فيها حاضر تمامًا، غارق في الفعل، ومنصت للفراغ.

الصمت ليس انعزالًا بل وعيٌ بالعالم

الصمت ليس ابتعادًا عن العالم، بل محاولة لفهمه وقراءته، يقول كيج: «الانفصال عن العالم ليس معناه أن تدير ظهرك عمّا يحيط بك... إنه رؤية العالم بشكل أوضح. توقف في المضمار وحاول أن تحب حياتك»، الصمت، وفق هذا التوضيح، هو إدراك التفاصيل التي كنّا نَعبُرها دون أن نراها. ففي لحظة توقف، يمكن للصمت أن يحرّرنا من الآلية، ويمنحنا الجرأة على إعادة النظر في الحياة كما نعيشها.

يدعونا كيج إلى تخيّل رجل فضاء، يراقب الأرض من عتمة القمر، يرى ملايين البشر يغادرون بيوتهم مع أول صباح، يخوضون الزحام نفسه، يدخلون الأبنية نفسها، يجلسون أمام الشاشات لساعات طويلة، ثم يعودون في المساء إلى منازلهم، بالوتيرة نفسها، والنمط نفسه، يومًا بعد يوم. وفي المقابل، يلمح في مكان أكثر عزلة، رجلًا انسحب من هذا السير الجماعي، نحو بقعة نائية، واختار أن يصنع لنفسه مدارًا خاصًّا من الهدوء.

في تلك المفارقة، لا يطرح كيج سؤالًا عمّن عاش أكثر، بل من رأى بوضوح أكبر. من امتلك قدرة التوقف، ومن تجرّأ أن يحب حياته بعيدًا عن توقعاته منها.

الصمت المخيف

ما يُقلق كيج ليس اختفاء الصمت من حياتنا اليومية وحسب، بل ذلك الخوف الشرس منه، الذي تسلل إلى أبسط طقوسنا. ينطلق من قول باسكال: «كل مشكلات الإنسانية تنجم عن عجز الإنسان عن الجلوس صامتًا في غرفة بمفرده». من هنا، يتساءل: لماذا نخاف الصمت بهذا الشكل؟ ولماذا صار التوقف عن الحركة، عن التفاعل، عن الصوت، مرادفًا للتهديد وليس الراحة؟

تؤكد تجربة أجرتها جامعتا فيرجينيا وهارفارد هذه المخاوف، حيث ترك علماء مجموعة من المشاركين في غرفة خالية لمدة تتراوح بين ست عشرة إلى خمس عشرة دقيقة، دون أيّ ملهيات سوى مفتاح كهربائي يتيح لهم صعق أنفسهم. فاختار كثيرون هذا الخيار المؤلم بدلًا من مواجهة الفراغ. يرى كيج -وأجدني أوافقه دون تحفّظ- أننا نميل إلى التحوّل شيئًا فشيئًا إلى كائنات تصرخ من الداخل بينما تمارس هذيانًا جماعيًّا خارجيًّا خوفًا من مواجهة أنفسها.

لكن الخوف من الصمت ليس خوفًا من غياب الصوت، بل من الحضور الكثيف للصوت الداخلي. إنه القلق من سماع النفس عارية، هذا الخوف يظهر حتى في الطقوس التأملية التي كان يُفترض أن تكون مكانًا للسكينة، إذ تجدنا نخجل من التنفّس بصوت مرتفع أثناء ممارسة اليوغا، أو تجدنا نعتذر عن العطس في حضرة الآخرين، وكأن الصوت البشري الحقيقي بات يُقابَل بنوعٍ من التوجّس، تمامًا مثل الصمت.

رفاهية أن تكون غير متاح

أن تتجاهل التنبيهات، أن لا تُنصت لنشرات الأخبار المكرّرة، أن تدع الهاتف يرن دون أن تُسارع بالرد… هذه كلها، في نظر كيج، تجليات لنوع جديد من الرفاهية، رفاهية أصيلة، بدأت بوادرها بالظهور، وتوشك أن تصبح ميزة المستقبل: «رفاهية أن تكون غير متاح». في عالم يلهث خلف كل جديد، يغدو الصمت هو الامتياز الأكثر ندرة، والأكثر طلبًا من أولئك الذين سئموا النمط، وضجروا من الضجيج، ويريدون شيئًا آخر… شيئًا لا يُشترى بسهولة.

ما الذي يسعدني؟

كانت هذه بعض التأملات التي وقفتُ عندها وأنا أتصفّح هذا الكتاب الصغير، الذي يضم ثلاثًا وثلاثين محاولة لتفسير ما الصمت؟ ولماذا نحتاج إليه في حياتنا؟ قد يُؤاخذ الكتاب على ما فيه من تكرار أو تشتّت في الطرح، لكن قوّته تكمن في صدقه العفوي، وفي بساطته التي تصفعك بعذوبة. نحن، ببساطة، لا نحتاج إلى ورشة تدريب على الصمت. نحتاج فقط إلى التوقّف، إلى أن نغلق أعيننا، نتنفس، ونُعيد طرح الأسئلة المهمة:

ما الذي يسعدني فعلًا؟

ومتى كانت آخر مرة شعرت فيها بالسكينة؟

خرجتُ من هذه الرحلة، كما خرجت من الكتاب: أخف وزنًا، وأكثر صمتًا، وأشد رغبة في صناعة قطبي الجنوبي الخاص… قطب لا يتطلّب طائرة، ولا تذكرة سفر. بل يتطلّب فقط أن أقول: «كفى.»

هذا هو الماء

عام 2005، ألقى الكاتب الأمريكي ديفيد فوستر والاس خطاب تخرج في كلية كينيون بعنوان «هذا هو الماء» (This is Water)، وهو من أكثر الخُطب تأثيرًا في الثقافة المعاصرة.

تبدأ الخطبة بقصة رمزية عن سمكتين صغيرتين لا تعرفان ما الماء: «كان هناك سمكتان شابّتان تسبحان جنبًا إلى جنب وصادف أن مرّت بجانبهما سمكة أكبر سنّا وهي تسبح في الاتّجاه المعاكس ثمّ بادرت بالحديث معهما بعدما حيّتهما بحركة صغيرة من رأسها: "صباح الخير يا شباب، كيف تجدون الماء؟" واصلت السّمكتان الشّابتان السّباحة قليلًا ثم نظرت إحداهما إلى الأخرى وقالت: “عن أيّ ماء تتحدّث بحقّ الجحيم؟"»

هذه القصة البسيطة تكشف حقيقةً عميقة: أن أكثر الأشياء أهمية في الحياة هي في الغالب الأشياء التي لا ننتبه لها إطلاقًا.

المقولة «هذه هي المياه» ترمز إلى الواقع اليومي الذي نغرق فيه دون وعي، عاداتنا، أفكارنا التلقائية، ردود أفعالنا العاطفية، وطريقة رؤيتنا للعالم من منظورنا الضيق فقط.

والاس يدعو إلى أن نكون يقظين، أن «نمسك أنفسنا ونحن نفكر»، لأن الحرية الحقيقية لا تكمن في فعل ما نريد، بل في اختيار كيفية التفكير والشعور والتفاعل.

خزامى اليامي

ذاكرة شجرة، كيف تعود السعادة إلينا

صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون الترجمة العربية لرواية الكاتبة الكتالانية تينا فاييس «ذاكرة شجرة، كيف تعود السعادة إلينا»، وترجمة جنى ياسين.

تحكي الرواية عن علاقة الطفل «جان» بجده ذي الذاكرة الآخذة بالتلاشي، الذي انتقل للعيش مع أسرته في برشلونة. تُروى القصة من خلال أعين الحفيد وهو يشهد تدهور حالة رجل مسن بفعل المرض. تستخدم الكاتبة لغةً بسيطة مُشبَعة بالشعر لتخفيف وطأة الأحداث، مما يحوّل السرد إلى تجربة عاطفية مؤثرة عن الذاكرة والحب وفن حماية من نحب حين تتوارى قدرتهم على إدراك العالم.

مياه افتراضية

تأليف: توني ألان / ترجمة: رجب سعد السيد / الناشر: المركز القومي للترجمة / عدد الصفحات: 406

يتناول هذا الكتاب قضية اقتصادية محورية تتمثل في مفهوم «المياه الافتراضية»، الذي يُستخدم للإشارة إلى كمية المياه العذبة المُستهلَكة في إنتاج السلع وتصديرها، لا سيما الزراعية والصناعية. فالمنتج الذي يُباع لا يُصدَّر وحده، بل تصاحبه كمية غير مرئية من المياه التي استُهلكت لإنتاجه.

يُعدُّ توني ألان، وهو أستاذ في كلية كينجز كوليج لندن، أول من طرح هذا المفهوم بهدف دعم قضية شح موارد المياه العذبة في بلدان الشرق الأوسط، إذ أطلق هذا المصطلح في تسعينيات القرن الماضي، معبّرًا عن استعمال المياه بطريقة خاطئة مما دفع بعض الدول التي تعاني من شحٍّ بالمياه إلى الانتباه ومراجعة استراتيجياتها الفلاحية والزراعية. يفسّر ألان: إن الدول التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومن ثم تصدِّرها، هي بذلك تصدِّر ماءها الشحيح إلى دولٍ في الأصل غنية به.

لا تقتصر أهمية المياه على الزراعة فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، إذ تُستخدم في مجالات النسيج والنفط والكيمياء والبناء والتشييد، إضافة إلى الصحة من خلال إنتاج الأدوية وعمليات التعقيم، وكذلك في السياحة ومرافق الضيافة. وتبرز المياه أيضًا عنصرًا أساسيًّا في توليد الطاقة الكهرومائية، خصوصًا لدى الدول التي تمتلك سدودًا ضخمة تتيح إنتاج كميات وفيرة من الطاقة.

يغوص الكتاب في تفاصيل دقيقة حول كميات المياه المستخدمة في كل قطاع، ويرصد بدقة حجم المياه اللازم لإنتاج أنواع مختلفة من الأغذية؛ من الخضروات والفواكه إلى اللحوم. هذه المعالجة المعمّقة تتيح فهماً أوضح لدور الماء بوصفه عنصرًا خفيًّا لكنه محوري في بناء الاقتصادات الحديثة، وتكشف كيف يمكن لبحث بسيط أن يُظهر الأثر الهائل للمياه في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

الحياة السرية لبائعي الكتب وأمناء المكتبات

تأليف: جيمس باترسون، ومات إيفرسمان / الناشر: little Brown and company / عدد الصفحات: 352

لطالما جمعتني بأمناء المكتبات علاقة لا أستطيع منحها وصفًا دقيقًا، وكأننا نعرف بعضنا منذ زمن بعيد، مع أن تلك المعرفة لا تأتي من الأسماء أو الأحاديث الشخصية، بل من الكتب وحبّنا المشترك للمكتبة. في أحد الأيام، زرت مكتبة قريبة من منزلي وتعرّفت على أمين مكتبة استثنائي، ربما الأفضل ممن قابلتهم، يحمل شغفًا حقيقيًا وحبًا للنقاش حول الكتب نادرًا ما وجدته في غيره. تعارفنا كان عبر قصص الكتب والعناوين، فنحن لم نتبادل الأسماء، ووجدت أننا نتقاسم نفس الذائقة، بل قرأنا العديد من الكتب ذاتها. وفي كل مرة أغادر المكتبة، أشعر بالحنين لتلك الأحاديث، وأتساءل كيف يقضي الأمناء أيامهم حين تمر فترة طويلة دون زيارات أو حوارات تشبه تلك التي جمعتني بهم.

تذكرت منشور قرأته قبل سنوات عن موظفي مكتبة (Librairie Mollat)، وهي مكتبة فرنسية شهيرة، افتُتحت عام 1896. استطاع موظفو تلك المكتبة أن يصنعوا من الملل الذي يعيشه الأمناء ضجة كبيرة اجتاحت مواقع التواصل وقتها، حينما أغرقوا حساب المكتبة بتطبيق إنستغرام بصور لأنفسهم وهم يرتدون أغلفة الكتب!! وقد ربطوا تلك الصور بواقع حياتنا اليومية بعناية فائقة.

في كتاب «الحياة السرية لبائعي الكتب وأمناء المكتبات» يتناول جيمس باترسون ومات إيفرسمان في كتابهما ملامح تلك الحياة السرّية التي يعيشها أمناء المكتبات وأصحاب المتاجر الصغيرة؛ حيث ينصتون بشغف إلى أحاديث الزوّار وأسئلتهم، ويراقبون عن كثب اللحظات التي يختار فيها أحدهم كتابًا، متأملين طريقته في التصفّح والتردد. وفي كل مرة يوصون بكتاب، ينتظرون عودته بفارغ الصبر، لأن في التوصية شيء من الألفة. ومع الوقت، يصيرون حفظةً لذائقة الزبائن المميزين، يعرفون ما يعجبهم وما يثير فضولهم. ومن القصص اللافتة، يروي أحد البائعين أنه يحرص على وضع الكتب التي يعلم سابقًا أنها ستروق لأحد الزبائن على رفٍّ خاص، كأنها تنتظره وحده.

يرصد المؤلفان أدق العبارات التي يهمس بها القراء، والتي تُخلّف أثرًا عميقًا في نفوس البائعين وتزرع فيها فرحًا غامرًا، ويتناولان أيضًا الجهود الكبيرة التي تُبذل للحصول على الكتب لتوفيرها للمهتمين، إلى جانب تسليط الضوء على الحراك الذي ساهم في إنقاذ المكتبات المستقلة خلال فترة الوباء. يضم الكتاب مجموعة من القصص المؤثرة التي تكشف جانبًا خفيًّا من عالم الكتب، حيث المشاعر والوفاء والشغف بالحكايات، تُنسج روابط خفية بين الناس والمكتبات.

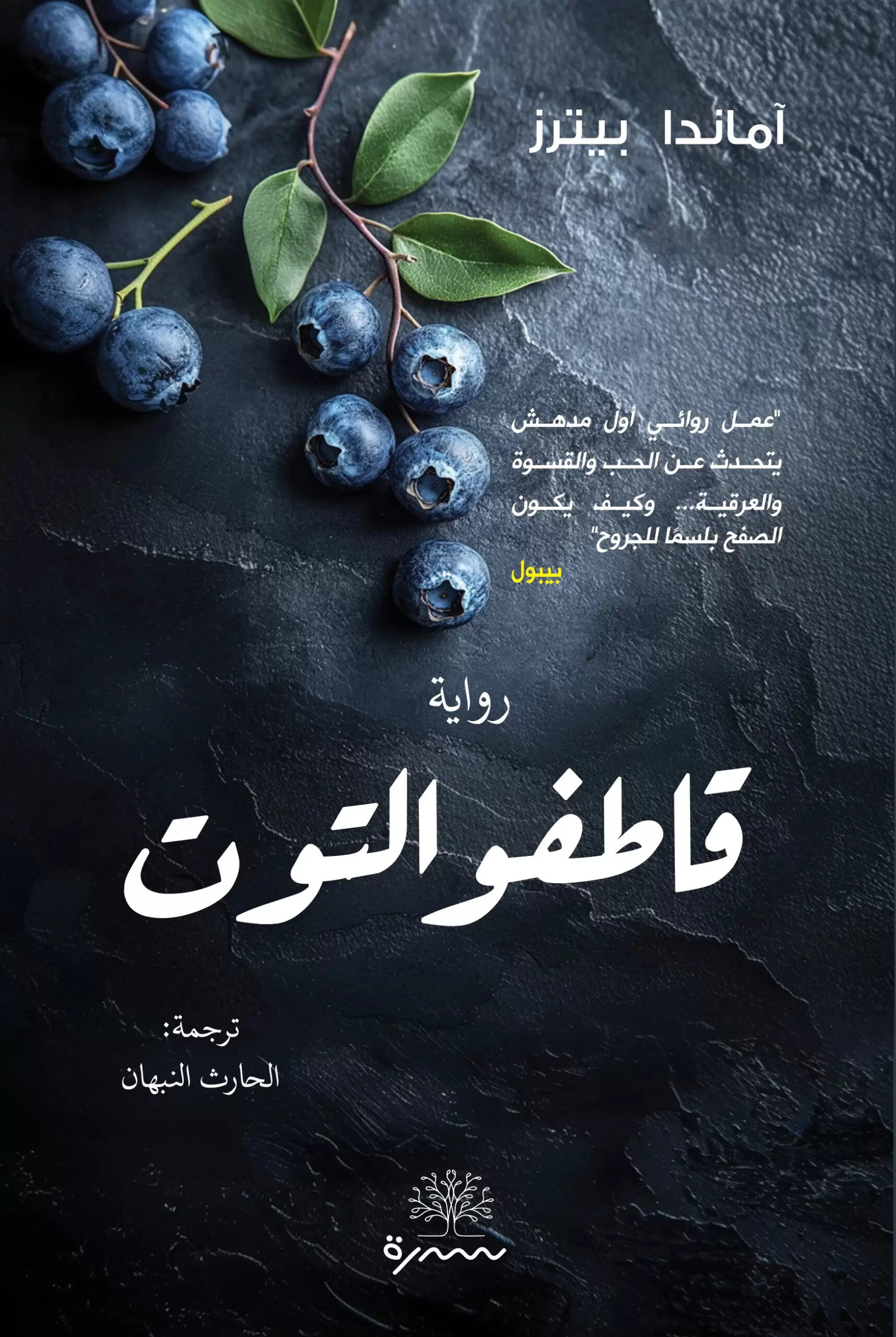

قاطفو التوت

تأليف: آماندا بيترز / ترجمة: الحارث النبهان / الناشر: منشورات سدرة / عدد الصفحات: 374

تتميز أعمال آماندا بيترز بأسلوب سردي فريد، إذ يتفق العديد من القرّاء على قدرتها الاستثنائية في إضفاء حضور حي للعاطفة، فتصبح الصورة والمشاعر جزءًا لا يتجزّأ من تجربة القراءة. ويتجلى هذا الإتقان في روايتها «قاطفو التوت»، التي تنقل بعمق مؤلم قصة «روثي»، الفتاة المنتمية لشعب الميغماو -أحد شعوب كندا الأصليين- التي اختُطفت وهي طفلة على يد زوجين أبيضين حُرما من الإنجاب.

غياب «روثي» يمتد تأثيره عبر عقود من التصدّعات والصراعات داخل عائلتها، أبرزها ما يعيشه شقيقها «جو»، الذي يحمّل نفسه ذنب اختفائها. ينغمس «جو» في دوامة من الألم والتكفير، يعاقب نفسه بالإدمان والتدمير الذاتي وكراهية النفس، في محاولة يائسة لاستعادة ما فُقد.

عبر صوتَي «روثي» و«جو»، تنجح بيترز في رسم ملامح المعاناة والفقد والقلق المزمن، مستحضرة تعقيدات الشعور الإنساني وتقلباته العاطفية. الرواية، على بساطتها الظاهرية، تغمر القارئ بتجربة عنيفة ومؤلمة، تتطلب يقظةً وتتبّعًا دقيقًا لسِيَر الشخصيات لفهم أعماقها وكشف أسرارها.

«قاطفو التوت»، في جوهرها، هي رواية عن الفقد والتأقلم، تصوِّر بحساسية شديدة أوجاع من يعيش على هامش المجتمعات، وتكشف الغبن الذي يعيشه شعب الميغماك بوصفه أقلية منسية. الكتاب رثائي، لكنه ينبض بالحياة الكامنة في الجرح.

خزامى اليامي.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.