«الزرفة»: خطوة إلى الخلف 🙃

وكأن الفِلم نُفّذ على منطق إنتاجات «تلفاز» الموجهة لليوتيوب، أكثر من كونه عملًا سينمائيًّا له بناء درامي متماسك.

الحديث عن حاجة السينما السعودية إلى الأفلام التجارية أمر لا أختلف معه؛ فهذه الأفلام مهمة لاستمرار السينما وجذب الأموال.

لكنني أختلف مع مفهوم «الأفلام التجارية» الذي يتخذ الأفلام الكوميدية المصرية الحالية -التي تُشكّل أسوأ مرحلة في تاريخ السينما المصرية- مرجعًا لصناعة الأفلام التجارية، وأفلام الشميسي أبرز من اتخذ هذا المسار.

أفلام ذات قصة ركيكة تعتمد على النكات، ولا تترك بصمة أو أثرًا يُذكر. ولذا، أنا لست ضد الأفلام التجارية، لكنني ضد هذا النوع من الأفلام الرخيصة.

نايف العصيمي

«الزرفة»: خطوة إلى الخلف 🙃

لا شك أن عام 2023 كان عامًا تحوّليًّا في تجربة الجمهور المحلي مع الأفلام السعودية، وجاء هذا التحول الإيجابي بفضل مجموعة من الأعمال الجيدة مثل «الهامور ح.ع»، ولكن يبقى الأهم بينها فِلم «سطار»، الذي حقق رقمًا غير مسبوق ببيعه أكثر من 900 ألف تذكرة، وهو رقم لم يكسره حتى الآن أي فِلم سعودي آخر. لم يكن «سطار» مجرد تجربة ناجحة جماهيريًّا، بل كان باكورة إنتاجات استوديو الشميسي، أحد أذرع «تلفاز 11» الموجهة إلى الشباك، وهو ما يظهر بوضوح في طريقة الإنتاج والطرح والتسويق.

هذا التوجه الإنتاجي الذي بات سمة واضحة في أعمال استوديو الشميسي لا يُفترض أن يُنتقص منه، فالرغبة في الوصول إلى جمهور واسع لا تتنافى مع الصنعة المتقنة أو البناء السردي المحكم. والكوميديا الجيدة ليست نقيضًا للجودة أو العمق، بل قد تكون أحد أكثر الأنواع التي تتطلب دقة في الكتابة وصبرًا في التنفيذ.

وخير مثال على ذلك فِلم «The Hangover»، الذي رغم فكرته الفوضوية على السطح، كان مبنيًّا على كتابة شديدة الذكاء، تُحسن توزيع اللحظة الكوميدية على عدة شخصيات مختلفة من حيث التكوين والأداء والموقع داخل القصة. فالإضحاك هناك لا يأتي من شخصية واحدة تستأثر بالمشهد، بل من تفاعل جماعي مركّب يصنع لحظات مضحكة ناتجة من موقف لا من عبارات جاهزة، ومن التوازن بين الشخصيات لا من مبالغة إحداها.

وبرغم هذا التداخل بين الطابع الكوميدي والتعقيد البنائي لم تتأثر القصة، بل ظلّ تتبعها جاذبًا، حيث يتقدّم السرد بخفة وثبات في آن واحد، وتظل الكوميديا الجزء الأهم في الحركة الدرامية، لا عائقًا لها. وهي الصيغة التي غابت كليًّا عن فِلم مثل «الزرفة»، الذي بدا منذ عرضه الأول وكأنه يسير على خطى «سطار»، بل ويفوقه من حيث الحضور الجماهيري والمؤشرات المبكرة، مما أثار حماسة وترقبًا لمشاهدة عمل قد يرسخ مكانة الكوميديا السعودية الحديثة.

يأخذنا الفِلم سريعًا إلى مطعم «الهنهوني كيتشن»، حيث يعمل أبطال قصتنا الثلاثة ويحوكون مؤامرة تُخفض تصنيف فرعهم في مسابقةِ أعلى فرع مبيعًا بين فروع المطاعم، وذلك لتحقيق هدفهم في زيارة متحف «عائلة الهنهوني» وسرقة «رش رش العائلة»؛ العقد الذهبي الذي تُروى حوله قصة ملحمية داخل سياق الفِلم، دون أن يكون هو حبكته الفعلية.

ومن هنا تبدأ رحلتنا مع الشبان الثلاثة المختلفين في خلفياتهم وثقافاتهم، في مشهد افتتاح سريع داخل مطعم مكتظ في إحدى ليالي الرياض، قُدّمت فيه الأحداث بحوار سريع وحيوي، ليبدو أننا أمام فِلم لن يدّخر جهدًا في إبقاء الجمهور مشدودًا بقصة السرقة المثيرة، مع جرعات كوميدية مستمرة طيلة الأحداث.

لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فالفِلم انشغل بتقديم مستمر ومستمر للشخصيات والأحداث حتى منتصفه، بأسلوب ممل للغاية ومكرر. فكم مرة شُرحت فيها طريقة السرقة، وكم مرة تعرفنا على تفاصيل حياة «معن» (محمد شايف). فمع بساطة الأمرين، جاء التقديم مباشرًا بحوارات لا تحتوي أي منطقة غموض، ثم يعاد ويعاد كما هو دون أي إضافات بصرية أو كوميدية تستحق الوقوف عندها، فلا تقدم في القصة، لا تصاعد، لا توتر.

ثم فجأة في منتصف الفِلم يأتي طوق الإنقاذ من هذا التكرار، لكن عبر التخلّي عن الأبطال الثلاثة والانتقال إلى تتبع قصة رجل الأعمال «عبداللطيف الهنهوني» (إبراهيم الخير الله)، الذي يحاول إنتاج فِلم عالمي -كما يصفه- لإنقاذ شركته من الإفلاس. وهنا يدخل الفِلم في دوامة جديدة من التشتت بين عالم السجن وموقع تصوير الفِلم.

لم تكن قصة كهذه تحتمل هذا القدر من التفاصيل المركبة والعشوائية، ودورانها في حلقة مفرغة جعل التقدم فيها بطيئًا وخاليًا من الجذب. مشاهد السجن طويلة، ومثلها مشاهد التصوير. أما الكوميديا فبدت متعبة يعاد فيها تدوير النكات دون تطويرها، وكأن هناك إيمانًا بأن التكرار وحده كفيل بالضحك.

ويبدو أن جزءًا من المشكلة كان في كشف الفِلم لمعظم أوراقه قبل عرضه، من خلال الإعلانات التشويقية أو تسريبات أبطاله الذين هم في الأصل مشاهير منصات التواصل. فالجمهور كان يعلم مسبقًا أن السرقة ستفشل، ويعلم أن «الهنهوني» سيصنع فِلمًا مع روبرت نبر الشهير بشخصية «تي باق» في «Prison Break». ومع ذلك، تُعامل هذه العناصر وكأنها مفاجآت، وتُعرض بإطالة شديدة تفتقد لأي لحظة ذروة حقيقية.

في «الزرفة» تحققت معظم المخاوف التي لطالما لاحقت الصناعة المحلية؛ صورة تهتم بجماليات الإضاءة والإخراج على حساب القصة، وحبكات تُخلق بمصادفات لا تبني أي ترقب. فكأننا، نحن المشاهدين، ننتقل بين مجموعة من القصص القصيرة المترهلة التي لا تربطها إلا مدة العرض (ساعتان) والممثلون أنفسهم.

وكأن الفِلم نُفّذ على منطق إنتاجات «تلفاز» الموجهة لليوتيوب، أكثر من كونه عملًا سينمائيًّا له بناء درامي متماسك. فأن تكون حاضرًا لمشاهدة فِلم كوميدي وسط قاعة مزدحمة، دون أن تسمع ضحكة إلا نادرًا، أو حين يظهر عبد الله الربيعة «أبو ربيعة» أو وائل الشيباني «عروج» اللذان يملكان جاذبية تتجاوز النص بسبب جاذبيتهم في مواقع التواصل، فذلك وحده كفيل بأن يخبرك عن مستوى الفِلم.

قبل فترة بسيطة حضرت فِلم «فخر السويدي»، وقبلها بسنتين حضرت فلم «سطار» في السينما نفسها. وفي المرتين كانت القاعة شبه ممتلئة والجمهور متفاعل بضحكاته وتعليقاته عند الخروج. الفِلمان ينتميان إلى الفئة نفسها التي حاول «الزرفة» أن يكون ضمنها، لكن هذه المرة كان التفاعل سلبيًّا على نحو ملحوظ. وأفلام كهذه، برأيي، أنسب من يحكم عليها هو الجمهور، وقد فعل. وكنت متفقًا معه تمامًا.

«الزرفة» كان من المفترض أن يكون التجربة الكوميدية الأهم في هذا الموسم، لكنه لم يكن كذلك، بل شهدنا تراجعًا ملحوظًا رغم حجم الترويج الهائل.

-.jpeg)

يُعرض اليوم الخميس في صالات السينما السعودية فِلم «Superman» من إخراج جيمس قن، ومن بطولة ديفيد كورينسويت ورايتشل بروسناهان. وتدور أحداثه حول «كلارك كينت» الذي يسعى للتوفيق بين هويته بوصفه بطلًا خارقًا ومكانه بين البشر في عالم مشكّك في القيم التقليدية.

سيحمل فِلم «Dune: Messiah» عنوان «Dune: Part 3» رسميًّا.

سيُعرض فِلم «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» لأول مرة في مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر.

أُصدر إعلان تشويقيّ جديد لإعادة إنتاج فِلم «The Naked Gun»، من بطولة ليام نيسون وباميلا أندرسون. ومن المقرر عرضه في السينما في الأول من أغسطس.

أصدرت استديوهات «مارفل» مقطعًا جديدًا من فِلم «The Fantastic Four: First Steps».

عبد العزيز خالد

«The Shape Stalks» (03:09)

شكّل فِلم «Halloween» الصادر عام 1978 لحظة فارقة في تاريخ أفلام الرعب، عن طريق إعادة تعريف نموذج «السفّاح» بأدوات شديدة التواضع. كتبه وأخرجه جون كاربنتر بميزانية لم تتجاوز الـ300 ألف دولار، وصُوّر خلال عشرين يومًا في أحد أحياء كاليفورنيا الهادئة.

تدور حكاية الفِلم حول «مايكل مايرز»، الطفل الذي ارتكب جريمة قتل في صغره، ثم عاد بعد خمسة عشر عامًا ليطارد ضحاياه. ومع أن الفِلم لم يكن مدعومًا بأي نجم بارز أو تأثيرات بصرية لافتة، فقد حاز على نجاح جماهيري غير مسبوق، وأصبح نموذجًا يُحتذى في ما بات يُعرف لاحقًا بأفلام الـ«Slasher».

عندما أنقذت الموسيقا الفِلم

لكن ما رسّخ الفِلم في ذاكرة الجماهير ليس فقط قصّته أو مشاهده، بل موسيقاه التي دخلت إلى الوعي الجمعي ككابوس. والمثير للاهتمام أن عرض الفِلم الأول كان دون موسيقا، ووُصف بأنه «غير مخيف إطلاقًا». وبالنظر إلى الميزانية، لم يكن أمام كاربنتر سوى أن يتولّى بنفسه تأليف الموسيقا، فاعتمد على معرفته الذاتية بالبيانو والسينثسايزر. وخلال ثلاثة أيام فقط، سجّل شريطًا صوتيًّا غيّر من وقع الفِلم.

استند كاربنتر في موسيقاه إلى بنية بسيطة: إيقاعات غير مألوفة، مثل «5/4»، ونغمات متكررة تُعزف على بيانو، مع طبقات خفيفة من السينثسايزر تُضفي إحساسًا بالقلق، ونبضات إلكترونية تشبه دقّات قلب تحت التهديد. واستعان بالمهندس دان ويمان لمزج الأصوات، مستخدمين أجهزة مثل (Prophet-5) و(ARP 2600)، لتوليد نغمات باردة ومشوَّشة، لكنها نابضة بالحياة.

نغمات غيّرت الرعب إلى الأبد

مقطوعة «Halloween Theme (Main Title)»

المقطوعة الأيقونية التي تُفتتح بها شارة البداية، وتُستخدم لحنًا رئيسًا للفِلم. تعتمد هذه الموسيقا على التكرار، وتتكوّن من عشر نغمات تُعزف في توقيت «5/4»، ما يمنحها إيقاعًا غير مريح؛ كما لو أن هناك خللًا زمنيًّا يصعب التنبؤ به. تبدأ بنقرة سريعة على البيانو، تتكرّر بنمط غير متوازن، وترافقها طبقة خفيفة من السينثسايزر.

مقطوعة «The Shape Stalks»

موسيقا المطاردة، التي تظهر في لحظات تعقّب «مايكل مايرز» لضحاياه. تتكون من نبض إلكتروني منخفض، يليه دخول نغمات حادة تُكرَّر بإيقاع ثابت. لا تصعد الموسيقا نحو ذروة ولا تهدأ. وتُجسّد، نوعًا ما، فلسفة الفِلم؛ أن الخطر يتقدّم في هدوء.

مقطوعة «Laurie’s Theme»

على النقيض من طابع باقي مقطوعات الفِلم؛ تأتي هذه المقطوعة بهدوء، وتُعزف على بيانو منفرد، وتظهر في اللحظات الأولى التي تركّز فيها الكاميرا على «لوري سترويد»، الشخصية التي تمثّل البراءة وسط هذا العالم المظلم. وتحمل المقطوعة نغمة دافئة لكنها هشّة، وكأنها محاولة يائسة للإبقاء على ما تبقّى من الأمان.

عبد العزيز خالد

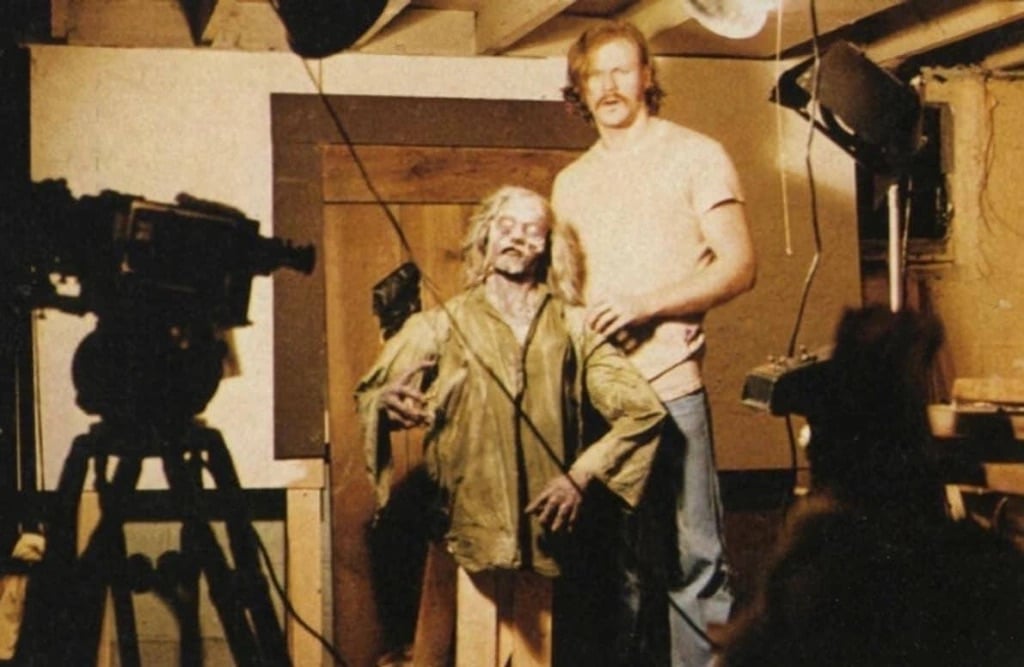

اليوم نقول أكشن في هذا المشهد من فِلم «Night of the Living Dead» الصادر عام 1968.

يقدّم المخرج جورج أ. روميرو واحدة من أكثر النهايات المفاجئة في تاريخ أفلام الرعب. ويُعرف الفِلم بتأسيسه لفكرة «الزومبي» كما نعرفها اليوم، ولكن أيضًا يُنظر إليه على أنه فِلم يحمل رسائل سياسية واجتماعية، من أبرزها أن بطل الفِلم كان رجلًا أسود (دوين جونز)، دون أن يشير الفِلم إلى عِرقه، في وقت كانت فيه هذه الخطوة نادرة جدًا.

يروي الفِلم قصة مجموعة من الناجين العالقين داخل منزل ريفي في ولاية بنسلفانيا، تحاصرهم موجات من الموتى الأحياء (Zombies). ويقودهم «بن»، الرجل الذي يحاول تنظيم الدفاعات وتنسيق الجهود. لكن التهديد لا يأتي فقط من الخارج؛ بل أيضًا من الانقسام الداخلي بينه وبين شخصية «هاري كوبر»، الذي ينازعه السلطة والرأي. ومع تزايد التوتر، يصبح الخطر الأكبر انعدام الثقة داخل البيت نفسه، لا الزومبي المتربصين خارجه.

وبعد ليلة طويلة من المعاناة، يبقى «بن» الناجي الوحيد. ومع طلوع الصباح، تصل فرقة الإنقاذ إلى المكان لتنظيفه من الزومبي. يسمع «بن» أصوات طلقات نارية ونباح كلاب قادمة من بعيد، فيخرج بحذر من القبو ويتجه نحو إحدى النوافذ، لا يملك أي فكرة عمّا إذا كانت هذه الأصوات من فرقة مساعدة أم موجة جديدة من الزومبي. لكن ما إن يظهر «بن» من خلف الزجاج، تطلق عليه فرقة الإنقاذ النار مباشرة، فتصيب رأسه ويسقط ميتًا دون أن يتأكدوا من هويته، مع أنه نجا من الزومبي وكل ما حدث في الليلة السابقة.

ينتهي الفِلم مباشرة بعد وفاة «بن»، لتظهر بعدها مجموعة صور لجثة «بن» والمجموعة التي قتلته، بطريقة تحاكي الصور الإخبارية في تغطية الحروب أو الاحتجاجات، ثم تظهر لقطة لجثة «بن» وهي تُحرق مع كومة جثث أخرى.

تكمن قوة المشهد في كسره لتوقعات الجمهور وتحدّيه لبنية النهاية الكلاسيكية. فلا ينجو البطل، ولا ينتهي الرعب في الصباح. ولم يمت البطل أصلًا على يد الزومبي، بل على يد من يُفترض أنهم جاؤوا لإنقاذه.

عُرِضَت هذه النهاية بعد أشهر فقط من اغتيال مارتن لوثر كينق. ليصبح وقعها أقوى، وأقرب لكونه تعليقًا ساخرًا ومفجعًا على واقع أمريكا، حيث يمكن لرجل أسود أن ينجو من كل الأخطار، ثم يُقتل في النهاية بسبب الخوف أو العنصرية.

المصادفة أن جورج أ. روميرو لم يخطط لصناعة فِلم يحمل بُعدًا سياسيًّا أو رسالة عن العِرق. بل على العكس، أكّد أكثر من مرة أن اختيار الممثل دوين جونز لدور «بن» لم يكن قائمًا على خلفيته العِرقية، بل لأنه «أفضل من تقدّم للدور». ولم تُغيَّر جملة واحدة من النص بعد اختياره، فلم تكن هناك نية واعية لتقديم تعليق سياسي.

لكن يَذكُر روميرو أنه حين طبع نسخة الفِلم النهائية وسافر بها إلى نيويورك، سمع عبر الراديو خبر اغتيال مارتن لوثر كينق. وفجأة، كما وصف لاحقًا، أصبح للفِلم بُعدًا سياسيًّا لم يكن في الحسبان: «بدت النهاية حينها أكثر قسوة، وأكثر صدقًا… لكن كل هذا لم يكن مقصودًا.»

ومع تأكيد روميرو المتكرر أن نيته الأساسية كانت صنع فِلم رعب منخفض التكلفة يستثمر أجواء التوتر والخوف، فإن النتيجة النهائية كشفت عن طبقات لم يكن روميرو نفسه يتوقعها. كان محور الفِلم، بالنسبة له، تفكّك الجماعات وفشل التواصل تحت الضغط، لا العِرق أو السياسة. لكنه اعترف لاحقًا أن وجود بطل أسود في هذا السياق، وبهذه النهاية، أضفى على الفِلم معنًى جديدًا ربما خرج من لا وعيه، لا من تخطيطه.

عبد العزيز خالد

فقرة حصريّة

اشترك الآن

في أواخر السبعينيّات، كان المُخرج سام رايمي شابًّا في أوائل العشرينات من عمره، يُخرج أفلامًا قصيرة مع أصدقائه في ميشيقان. قرر رايمي مع صديقيه الممثل بروس كامبل والمنتج روب تابيرت، خوض مغامرة أكبر، هدفها إنتاج فِلم رعب طويل منخفض الميزانية، يمكن توزيعه تجاريًّا.

فصنع الثلاثة فِلمًا قصيرًا بعنوان «Within the Woods»، بمبلغ لم يتجاوز 1600 دولار. كان هدفهم منه عرضه على المستثمرين لإقناعهم بفكرة فِلم الرعب الطويل. وجمعوا ما يقرب من تسعين ألف دولار من مستثمرين محليين، معظمهم من معارفهم أو عائلاتهم. واستأجروا كوخًا خشبيًّا مهجورًا في ريف ولاية تينيسي، ليكون موقع التصوير الرئيس، ولم تكن فيه كهرباء ولا مياه ولا تدفئة.

تحوّل هذا الكوخ إلى سكن مؤقت للطاقم الذي لم يتجاوز ثلاثة عشر شخصًا، فكانوا ينامون على الأرض جميعهم في غرفة واحدة، ويتناولون طعامًا معلبًا، ويحرقون الأثاث ليلًا للتدفئة. ولم يتمكنوا من الاستحمام لأيام، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بأمراض طفيفة، بحسب ما يروي بطل الفِلم بروس كامبل في مذكّراته.

وبهذا السياق نستهلّ فقرة «دريت ولّا ما دريت» عن فِلم الرعب «The Evil Dead» الصادر عام 1981:

مع نهاية شتاء عام 1980، لم يكن قد صُوّر سوى نصف الفِلم. لكن الميزانية كانت قد نفدت بالكامل، فاضطر بروس كامبل إلى وضع عقار، تملكه عائلته، ضمانة للحصول على قرض جديد.

في يناير 1980، أُعلن انتهاء التصوير، وغادر أغلب الممثلين الموقع، لكن سام رايمي وأحد مساعديه اكتشفا في أثناء مراجعة اللقطات أن بعض المشاهد الرئيسة لم تكن مُرضية، فأُعيد التصوير لاحقًا بمشاركة بروس كامبل فقط، وبمساعدة بعض الممثلين البدلاء.

تعرّض بروس كامبل لعدّة إصابات في أثناء التصوير. ففي أحد المشاهد، انزلق أثناء الركض على تلة، فالتوى كاحله. وذكر لاحقًا أن سام رايمي وروب تابيرت كانا يمازحانه ويضغطان على كاحله المصاب في فترات الراحة، ما تسبب له في عرجٍ حقيقي ظهر في بعض المشاهد. وفي حادثة أخرى، انزلق أحد المصورين داخل الكوخ، وتحطمت الكاميرا على وجه كامبل، وأفقدته إحدى أسنانه.

كانت البندقية التي يحملها «آش» في الفِلم حقيقية. ونظرًا لضيق الميزانية، استُخدمت ذخيرة حية في بعض المشاهد، منها مشهد إطلاق النار من النافذة، إذ كان كامبل يطلق النار فعليًّا على دمية محشوة بالدماء الصناعية.

لإضفاء مظهر «العيون الشيطانية» على الممسوسين، استُخدمت عدسات لاصقة بلاستيكية سميكة لا ينفذ من خلالها الهواء، ولا يمكن إبقاؤها على العين لأكثر من خمس عشرة دقيقة.

لم يكن لدى الطاقم ميزانية للمؤثرات البصرية. لذا، استُخدم في أحد المشاهد، التي يظهر فيها ضوء يخترق الغبار داخل الكوخ، دخان سجائر نفثه المنتج روب تابيرت، ليعطي تأثيرًا بصريًّا مقنعًا.

فرضت الميزانية المحدودة على رايمي وفريقه البحث عن حلول بديلة باستمرار. وأحد هذه الحلول كان استخدام سوائل ذات ألوان متعددة بدلًا من الدم الأحمر، في محاولة لتجنب الرقابة. ففي مشاهد الممسوسين، ظهرت سوائل بيضاء وزرقاء وسوداء تتدفق من أفواههم، بناءً على قناعة رايمي بأن الرقابة ستكون أكثر تساهلًا إذا لم يكن السائل «دمًا صريحًا». إلا أن هذه الحيلة لم تكن كما توقّع، وواجه الفِلم مشاكل رقابية في عدد من الدول.

سجّل رايمي صوت الرياح الذي يُسمع في الفِلم بنفسه، عندما سمع عواصف تمر بين الجبال في أثناء مبيته في فندق، فخرج بمسجّل صوتي وسجّل صوتها. واستخدم المقطع كما هو لاحقًا في مراحل ما بعد الإنتاج. وفي مشهد شهير يصرخ فيه «آش» بحِدّة، دمج رايمي صوت صراخ الممثل مع صوت صراخه.

بعد اكتمال الفِلم، عرض رايمي نسخة أوليّة منه على كل من أبدى اهتمامًا بالسينما، سواء كانوا موزّعين أو نقّادًا. حتى تمكّن من عرض الفِلم على إيرفين شابيرو، موزّع أفلام الرعب المعروف، الذي سبق له العمل على «Night of the Living Dead» الصادر عام 1968. وكان قراره أن يُوزَّع الفِلم على نطاق دولي، شرط أن يغيّر عنوانه.

كان العنوان الأصلي للفِلم هو «Book of the Dead». ورأى إيرفين أن استخدام كلمة «كتاب» سيجعل الفِلم يبدو أدبيًّا أو «أكاديميًّا»، وقد يجذب جمهورًا غير مستهدف.

عبد العزيز خالد