في معاني شيخ القبيلة والشِّيْخة

التغيرات الاجتماعية لوظيفة شيخ القبيلة

تُعدّ القبيلة من أقدم البُنى الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية، وهي أعم من مجرد رابطة الدم والنسب، بل منظومة ثقافية ومعنوية معقّدة تجاوزت المعنى البيولوجي. لقد شكّلت القبيلة إطارًا لتنظيم شؤون أفرادها؛ من تقسيم العمل وتوزيع الأدوار، إلى حفظ الحقوق وحل النزاعات.

وفي السياق العربي، كانت القبيلة، ولا تزال، من أكثر هذه التنظيمات رسوخًا واستمرارًا. وقد مرّت القبيلة بتحوّلات عديدة، من الخفوت إلى الصعود، وعانت من التحيزات الإيديولوجية كما يشير الدكتور سعد الصويان. ولكن اللافت أن القبيلة استطاعت التكيّف مع تحولات الزمن، وأعادت تموضعها ضمن سياق الدولة الحديثة، بعد تراجع سلطتها التقليدية.

نوّاف الحربي

أن تكون شيخًا اليوم

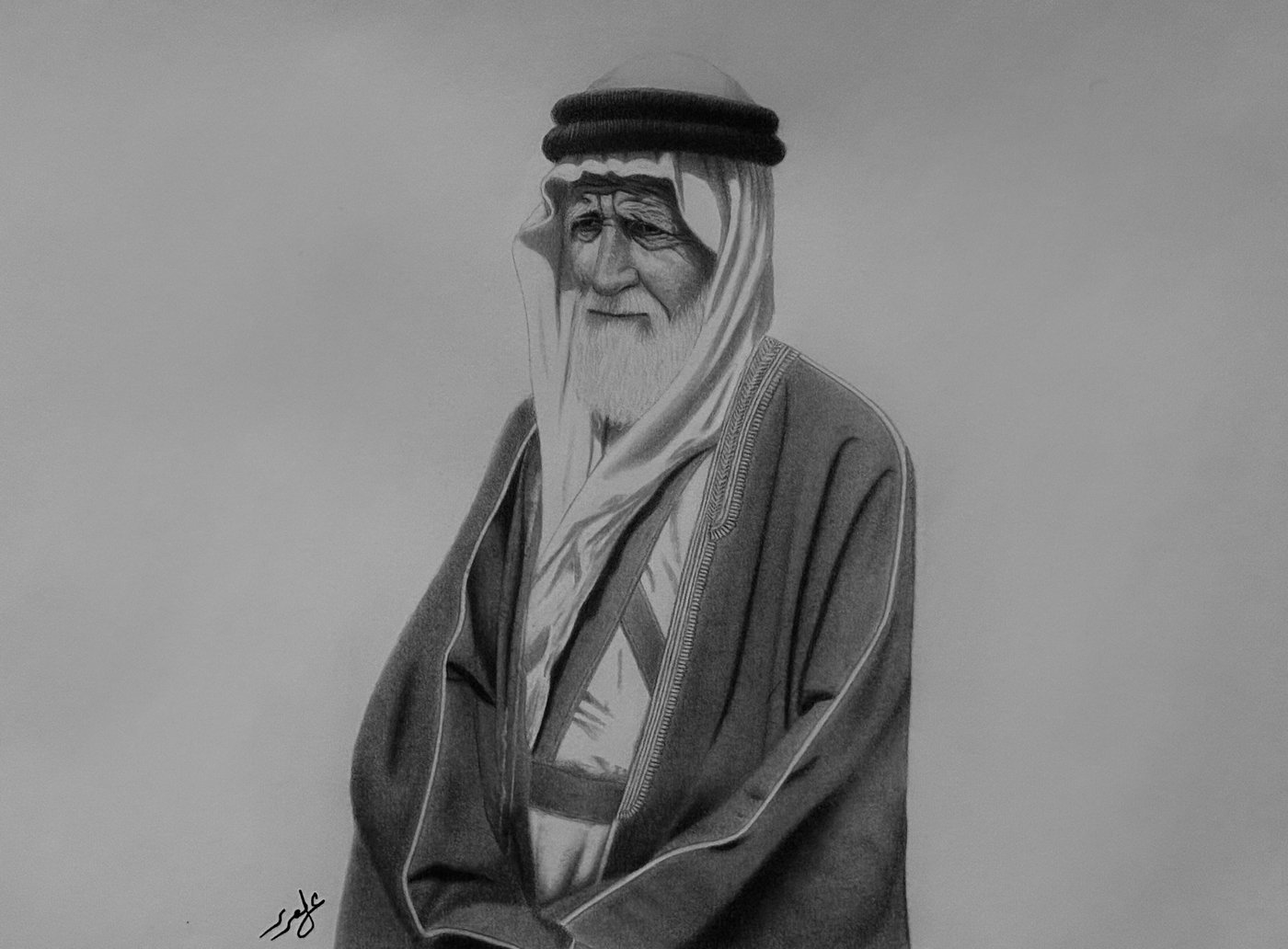

في إحدى احتفالات القبيلة السنوية انتظر الجميع حضور أهم شخصية، فمن دونها على الغالب لن يكون لهذا الاحتفال من معنى. تقدّم رجل في منتصف الثلاثينات، دون بشت، وبهندام أنيق، لم يكُن أكثر من ثوب وشماغ وابتسامة تدلُّ أنه يعرف هذا الحفل جيدًا. لم يكُن خلفه جموعٌ من البشر، بل دخل بهدوء، وعندما انتبه أبناء القبيلة له تقدّموا له بكل اندفاع. في هذه اللحظة سأل شاب كان واضحًا أن والده أجبره على الحضور: «من هذا؟» والجواب لا يحتمل أيّ توضيح وتفسير أكثر من «هذا الشيخ». رأيت الذهول على وجه الشاب، الذي يبدو أنه لم يعرف عن «شيخ القبيلة» إلا صورته النمطية؛ الشيخ كبير السن، صاحب الملامح المتحجّرة والأفكار التي لا تبتعد عن ملامحه، والشخصية السلطوية التي تحيا على التعصب. هذا الشاب لم يعرف شيخ قبيلته لأنه ظن أنه يحمل كل تلك الصفات، ولكنه الآن متفاجئٌ لحضور نوعٍ آخر من «الشِّيخَة».

هذا المشهد الهامشي يفتتح سؤال غير مطروق في الواقع المعاصر للقبيلة: ماذا يعني أن تكون شيخ قبيلة اليوم؟ وما المعنى العميق لدور القبيلة؟ ومع اعتراف الجميع بتغيّر شكل القبيلة في مرحلة الدولة الحديثة، بقيت الأسئلة عن القبيلة ودورها اليوم هامشية في المشهد الثقافي والاجتماعي.

تستطيع اليوم أن تلاحظ وجود القبيلة من خلال وجود «الاسم»، فهذا الاسم الجامع له دلالات تاريخية وثقافية، رسمت حدود الجماعات وسرديتها المميزة التي أبقت حضورها المُشاهَد حتى اللحظة. ولكن دور القبيلة حظي بالتحولات المتقلّبة بدرجة كبيرة جعلت الكثير من المنظرين والمفكرين يقولون -بكل ثقة- أنّ فصل القبيلة انتهى، لأنه ببساطة لم يعُد كما كان، وكأن التغيير ليس ناموسًا من نواميس الطبيعة، فالتحوّل في الشكل لا يعني فناء المفهوم بهذه السهولة. القبيلة في الجزيرة العربية عاشت مدة طويلة حتى رسّخت نفسها في العقلية العربية.

الوجه الاجتماعي للقبيلة هو شيخها، وعليه ستُبنى الأسطورة الحيّة والقصص التي تدل على قِيَم القبيلة ومحاسنِها، وستُحكى عنه المأثورات الشعبية لاحقًا التي تتناقلها قبيلته إلى القبائل الأخرى. فالدور الذي كان يؤديه شيخ القبيلة مهم للغاية في استمرار رخاء القبيلة وبقائها في البيئة الصعبة. والشيخ هو أمير القبيلة إن كان قد تشيّخ على جميع أفراد القبيلة بمختلف أفخاذها وعوائلها. وهنا يتوسّع نفوذه وسلطته وقدرته على فرض قرارته. وأغلب الشيوخ الذين نذكر سِيَرهم في مرحلة ما قبل الدولة هم أمراء في ذلك العصر. وهذا يساعدنا في أن نفهم فرقًا جوهريًّا من الناحية السلطوية، فالأمير لديه سردية تاريخية وشخصية تُقدِّم نموذج من يمثل النسب النبيل والاسم الجامع لكل القبيلة. وقبل مرحلة الدولة الحديثة يُعدُّ الأمير المسؤول الأول عن اقتصاد القبيلة وسياساتها من ناحية الشؤون الخارجية (مثل المغازي وعقد الأحلاف واعطاء الحماية وغيرها..)، والشؤون الداخلية (مثل كيفية توزيع الغنائم والمكاسب، ومناطق الرعي على جميع القبيلة). وتتعدد مسؤوليات الأمير على القبيلة وأفرادها للحد الذي لا يمكنك ذكر أي إنجاز للقبيلة دون أن تذكر معها الأمير ودور الإمارة.

ومع دخولنا في لحظة «الدولة الحديثة» بقيت القبيلة حاضرة في أشكال عديدة، وبقيت معها في عصرنا الحاضر أهمية الشيخ «الأمير»، ممثل القبيلة والصوت عن جميع أفرادها لدى مؤسسات الدولة منذ بداية تكوين الدولة وحتى وقت قريب. وما زال لدى الشيخ «ختم» رسمي من الدولة يستطيع الشيخ من خلاله «الاعتراف» بأفراد القبيلة في بعض الوظائف الحكومية، مثل القطاع العسكري. بوقتنا المعاصر شيخ القبيلة لم يعُد أميرًا بمعناه السابق، فليست لديه قدرة على فرض سلطته الصريحة على جميع أفراد القبيلة، لأنهم مواطنون بالدرجة الأولى، ولأن القبيلة امتزجت في المجتمع تحت مؤسسة الدولة.

ولتوضيح طريقة تقاسم الأدوار الكبرى في مشهد القبيلة في الحجاز، فإننا لا نرى الشيخ وحده؛ ولهذا لم تكُن السلطة داخل القبيلة تُمارَس وفق تسلسل هرمي صارم كما هو الحال في الدول الحديثة، بل تتوزّع بين عدة أطراف بطريقة عفوية ومحايثة، تتغير شدّتها وتموضعها حسب السياقات الاجتماعية والسياسية. على رأس هذه البنية يقف «الشيخ» أو «الأمير»، وهو القائد الأعلى وصاحب الكلمة الفصل في شؤون القبيلة، سواء تعلّق الأمر بالترحال أو الغزو أو توزيع الثروات. غالبًا ما يُنال هذا الموقع إما وراثةً بالنسب، أو عبر إجماع أفراد القبيلة على من يتميّز بالحكمة والشجاعة وحسن المنطق وغيرها من الصفات والمواقف المشهودة.

إلى جانب الشيخ، هناك من يُعرف بـ«الحَنِيَّة»، وهو الشخص الذي يجمع «اللْزِمَة» (جمع لزيم وهم شيوخ الأفخاذ) في مجلس يُعقد خصيصًا لحلِّ النزاعات والقضايا التي تطرأ داخل القبيلة. وكان يُقال في مثل هذه المناسبات: «اليوم عندنا حَنيّة وسَويَّة»، أي أن ثمة قضية ستُبحث بحضور من تقع عليهم مسؤولية حلّها. وإذا استعصت القضية على الحنيّة، تُحال تلقائيًّا إلى شيخ القبيلة للحسم. في نجد والجنوب يختلف هذا الدور، وقد يؤديه «مِقْطَاع الحق» أو «العارفة»؛ القاضي بين الخصمين. وهو سلطة يعطيها إياه المتخاصمين، ومن جانبه لا بد أن يعدل وينصف بينهما بالحق.

أما «اللزيم»، فهو حلقة الوصل بين فخذه (عشيرته) والقبيلة الكبرى؛ يتولى شؤون جماعته الداخلية، ويمثّلهم في المجالس، ويعود في قراراته الكبرى إلى الشيخ، وإن كان غالبًا ما يدافع عن رأي الفخذ ومصلحته وإن تعارض مع رأي الشيخ. يأتي بعده «الكفيل»، وهو أدنى رتبة، لكنه يحتل موقعًا مهمًّا؛ إذ في حال غياب اللزيم أو تقصيره، يتدخل الكفيل نيابة عنه. وهو ما تؤكده المقولة الشعبية: «إذا خلّف اللزيم، شال الكفيل»، في إشارة إلى أن الكفيل مسؤول أمام القبيلة الكبرى لا فقط أمام فخذه. وفي نَجْد لا تختلف القبيلةُ في نظامها وهيكلها كثيرًا، ولكن نَجْدًا لا تعرف تسمية «اللزيم»، بل تسميه: شيخ الفخذ.

وهذا يأخذنا إلى الفصل بين الأدوار والسلطات في هيكلة القبيلة الكبرى. فالشيخ واللزيم والقاضي والعقيد وغيرهم يؤدون أدوارًا مختلفة تتقاطع وتتحدّد على ما تُحيلهم إليه ظروفهم السياسية والاجتماعية والأعراف الثقافية. وهو نظام بالغ التعقيد تمرّسه عرب الجزيرة العربية منذ مئات السنين.

في واقعنا الحالي ضعف هذا الشكل للقبيلة وسلطاتها، لأسباب اجتماعية ومدنية بحتة. وهذا ما جعل القبيلة وشيوخها يعيدون النظر في فعالية هذا الشكل والتقسيم في مشروع القبيلة، ما جعل أفراد القبيلة يشكّكون في أهمية دور الشيخ واللزيم والحنية والكفيل. وهذه معضلة الشيخ الحالية، لأنه سؤال مبرر من الأفراد في إطار النمط الحديث المُعاش. وهنا تحديدًا عَرف الشيخ أن القبيلة لم تعُد بحاجة إلى رموزها، بل العكس هو الصحيح؛ الشيخ هو من يحتاج إلى القبيلة لإنجاح مشروع القبيلة الجديد، وخلق رغبة عاطفية لإعادة إحياء الاسم الأخير، كونه يحمل إرثًا سابقًا لايمكن تجاهله أو تجاوزه.

بداية تحديث دور الشيخ كانت بخلق ذاكرة حيّة بينه وبين أفراد القبيلة، جعلته يتنازل عن الفوقية أو التراتب القبلي، وأن يكون حاضرًا بجانبهم في أي حال من الأحوال. فالشيخ الآن قد يكون شابًّا متعلّمًا ويعمل في وظيفة ما، ولديه طموحات خاصة يسعى إليها، وأخرى عامة تجاه القبيلة. اكتسب الشيخ من الأدوات الحديثة ما يعزّز دوره داخل القبيلة، فتجده مثلًا يفتح حسابًا في منصّات التواصل الاجتماعي يحمل اسم القبيلة، ينشر فيها إنجازات أفراد القبيلة المهنية والأكاديمية، ويكرّم المنجزين من أبنائها، ويعبّر عن فَرحِه في مناسباتهم، ومواساته في أحزانهم. فأصبحت القبيلة تستفيد من تجربة المؤسسات في خلق الترابط بينها وبين أفرادها. ولهذا استطاع الشيخ أن يستثمر، بسبب التنافس بين الأفخاذ المختلفة داخل القبيلة في المجالات الحديثة، مثل الوظائف والشهادات والتجارة، لتعزيز دوره داخل القبيلة وخلق معنى فعّال لوجوده عند أبناء قبيلته.

من الشائع في منصات التواصل الاجتماعي أن القبيلة تُستثمر فقط في الدِّيات، وهذا الموضوع محل جدل كبير، ونقاش غير مجدٍ، لتجاهل المنتقدين الواقع المفروض عرفيًّا على القبيلة في جمع دية القاتل، مع الأخذ بالاعتبار الشرعي أن الدية هي للعُصبة فقط، وأنها من المواضيع الحديثة الطارئة على القبيلة التي لم تكُن تحدث من قبل. ولكن القبيلة ألزمت نفسها تجاه أفرادها الحاليين بواجب أخلاقي «اللزوم» لمواجهة هذه المشكلة. ومن هنا تستطيع أن تشاهد عقلية الشيخ الحديث وهي تتغيّر في طريقة حل معضلة الدية، وأخذ يفكّر في حلول فرضها الواقع المعاصر، يتمثّل في صندوق القبيلة، ولاحقًا الاستثمار بأموال القبيلة.

شيخ القبيلة اليوم لا يُمتدح لفروسيته وشجاعته وفصاحة لسانه بالضرورة، بل يُمتدح لقدرته على تقديم خدمات نفعية للقبيلة، مما جعل الشيخ يستثمر في هذا النوع من الخدمات لأبناء القبيلة؛ فقد يجمعهم الشيخ بقصرِ القبيلة للتعارف وخلق روابط عاطفية بين أبناء النسب الواحد، لتمارس القبيلة دورها التكافلي بين أبنائها. ولا يزال طور شيخ القبيلة الحديث بالتطور المستمر، لأن تموضعه أصبح أعقد داخل فضاء القبيلة، ولأننا نحتاج أن نحيي تاريخ القبيلة، ونفتتح فصلًا جديدًا بذاكرة تشاركية ومحايثة لتجربة القبيلة المعاصرة وسرديتها. ظهرت شخصية الشيخ الحديث، فتفاجأ الشاب بهذا الشيخ. هو اندهاش متطلّع إلى هذا المشروع الذي سيكون جزءًا كبيرًا من هويته الثقافية.

في هالتسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان مع مهذل بن ظافر بن كلاوة، بتاريخ 25، رجب 1412هـ - 29، يناير 1992، في هجرة بلثقا.

مثل هذه الأوقات من السنة (شديدة الحرارة قليلة المطر والربيع)، أكثر ما يطري عليك

أهل الحلال والغنم، كيف هي حياتهم؟ وعلاقتهم بالشجر والمرعى. يقول بن ظافر: «بالنسبة للشجرة نحافظ عليها مثل ما يحافظ الواحد على ولده».

ثامر السنيدي

أبو ضيف، عبدالرحمن بن دايل

رجل الدكان الأخير

فيه شعرة بين أن تعيش ثقافتك بلباسها وشعرها وأدبها وأدواتها، أو أن تتحول هذه الثقافة خلف «قزازة» المتحف والمعرض.

في فِلم «أبو ضيف» كان هذا الجهد الفردي لافت للنظر؛ الحفاظ على مفهوم الدكان، وعلى قول الأمريكي: يجي «بكج»، دفتر الحسابات وسجل الحسابات لأهل القرية، أو كما يطلق عليه أبو ضيف: التكاتف الاجتماعي.

ثامر السنيدي

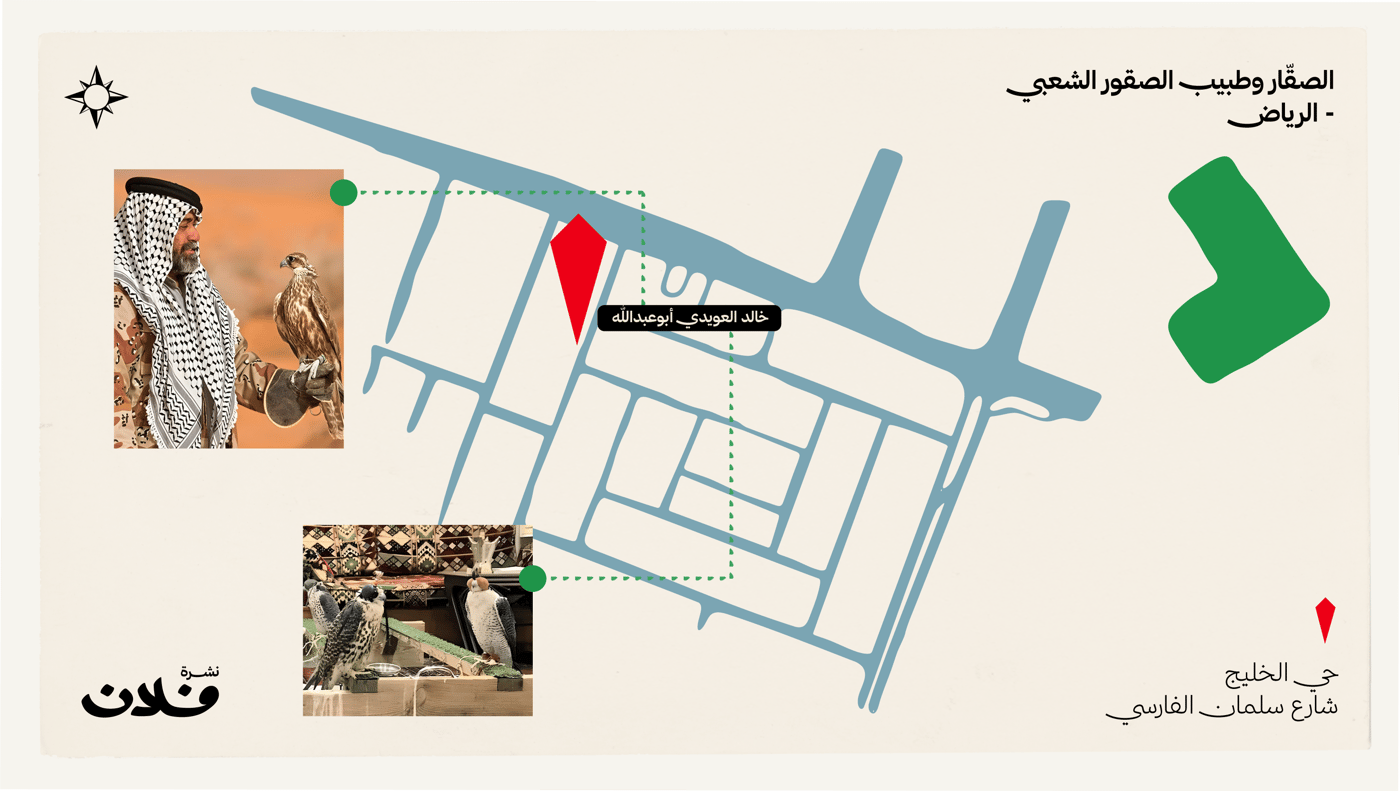

بدايته كانت بسوق الطيور بالرياض لما جبّر أحد الطيور ونجحت بفضل الله جبيرته، وبعدها بدأ يذيع صيته. واليوم مجلسه عبارة عن لوحة فنية من الأدوات والعُدَد والزوار، عدا عن السواليف اللي تدور عن ذكريات الصيد وأخبار أهل القنص.

يوميًّا يفتح مجلسه بين المغرب والعشاء.

موقع مجلسه

محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.