هل ما زلت تقرأ لبابا همنغواي؟ 🤔

زائد: القراءة في زمن فريدا ماكفادن 📗

حضرت نهاية الأسبوع الماضي فعالية ثقافية أُقيمت في أحد متاحف المدينة، برفقة صديقة متخصصة في الأدب اللاتيني، الإسباني تحديدًا. خُصِّصت الأمسية للشاعر الجبل طارقي ترينو كروز، الذي يؤمن بمفهوم التهجين الثقافي، انطلاقًا من خلفيته المتعددة الجذور.

تبادل كروز خلال الأمسية إلقاء القصائد باللغتين الإسبانية والعربية مع مترجمه المغربي محمد العربي غجو، وسط أنغام آلة القانون التي أضفت طابعًا روحيًّا خاصًا على اللحظة. في خلفية المشهد، زَيّنت لوحات من الزليج الجدران، مُعارة من إرث جَدِّ الشاعر لهذه المناسبة. كان الجو كله تجسيدًا حسيًّا للهجنة الثقافية؛ لقاء متوسطي راقٍ في تعبيره وشاعريته.

ولكن، لاحظتُ وصديقتي، التي تابعت الترجمة باهتمام بالغ، تفاوتًا في الأداء بين الشاعر والمترجم. كان كروز يبدو وكأنه يعلّق على مشهد وثائقي أكثر من كونه يلقي شعرًا. أضفى غجو على النص العربي لمسةً جمالية عزّزت وهج الأبيات وأعادت لها الحياة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي ألحظ فيها أن الترجمة العربية لا تكتفي بالنقل، بل تمنح النص وهجًا إبداعيًّا قد لا يكون حاضرًا في الأصل.

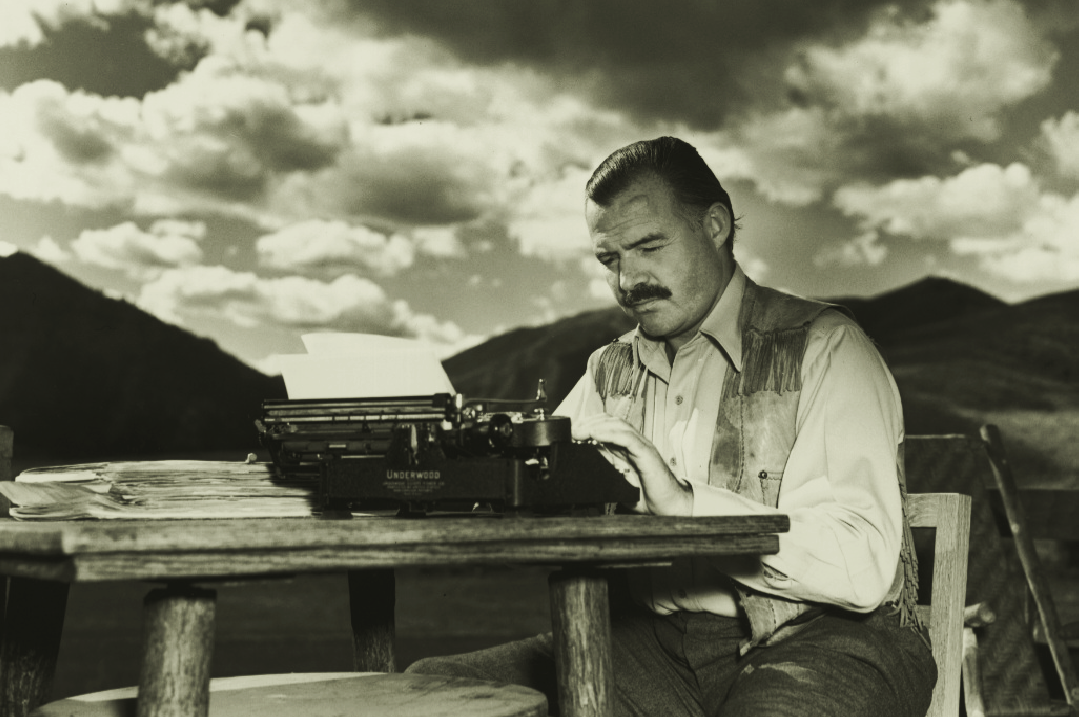

في هذا العدد، يسرد الكاتب العراقي علي حسين بعضًا من سيرة الكاتب الأمريكي إرنست همنغواي، متسائلًا عن مدى راهنية قراءة أعماله لدى القارئ المعاصر. وأستعرض معكم في «هامش» ظاهرة الكاتبة الأمريكية فريدا ماكفدن، إلى جانب باقة من جديد الإصدارات والتوصيات.

إيمان العزوزي

هل ما زلت تقرأ لبابا همنغواي؟ 🤔

ذات مساء من صيف عام 1925، وفي أحد مطاعم باريس الشعبية، جلس شاب أمريكي يبلغ من العمر ستةً وعشرين عامًا، مع صديق يكبره بثلاثة أعوام. كان الاثنان ينتظران الطعام، منشغلَين بالحديث عن نصيحة الكاتب روبرت ستيفنسون (مؤلف روايات شهيرة مثل «جزيرة الكنز» و «دكتور جيكل ومستر هايد») التي وجهها للكتّاب الشباب، وكيف أن عليهم أن يشقّوا لهم طريقًا خاصًّا بعيدًا عن تأثير الأدباء الكبار.

قال سكوت فيتزجيرالد، إنه اعتمد في روايته الأولى على «صورة الفنان في شبابه» لجيمس جويس، واعترف إرنست همنغواي أن أولى الروايات التي تأثّر بها هي حكايات «هانز أندرسن». واتفق الاثنان أن لكل شيء ثمنًا، وأن لهذا التقليد أيضًا ثمنه؛ فهو يشبه استشارتك لطبيب الأمراض النفسية، وإذا كنت تريد أن تشقّ طريقك الخاص، فلا بدّ من أن تفطم نفسك -في التو- عن هذا الثدي الغريب.

اعتاد إرنست همنغواي على القيام بأشياء غريبة؛ فهو يذهب في نزهة، وفي أثناء ذلك يضع الفصل الثاني لروايته في رأسه. ثم يقفل راجعًا إلى البيت، ويسطِّر ما تخيّله على الورق كلمة كلمة. قال همنغواي عام 1942 إن «مهمة الكاتب هي أن يقول الحق». وهذا ما آمن به حتى اللحظة التي أنهى فيها حياته، يوم الثاني من يوليو عام 1961، عندما أطلق الرصاص على نفسه. «لم تعُد الكلمات تأتي» ، هكذا قال لكاتب سيرته هوتشنر.

قبل أن أفكّر في الكتابة عن همنغواي سألت أحد الأصدقاء: «هل ما زالت روايات همنغواي تلقى رواجًا مثلما كانت في الستينيات والسبعينيات؟» كان من الصعب سابقًا التفكير في كاتب أمريكي احتُفي به مثل همنغواي، ربما والت ويتمان أو مارك توين، ولكن جميع هذه الأسماء لم تحصل على الشهرة والمكانة التي حصل عليها همنغواي.

يكتب بول جونسون أن صاحب «الشيخ والبحر» أحدث تحوّلًا في الأسلوب الذي كان يُعبّر به أقرانه الأمريكيون عن أنفسهم؛ «فقد خلق أسلوبًا جديدًا شخصيًّا وعلمانيًّا شديد المعاصرة، أمريكي أصيل، لكنه انتقل بسهولة إلى ثقافات عدة. لقد مزج عدة توجهات أمريكية وجعل من نفسه نموذجًا مجسدًا لها، ولذلك استطاع أن يكون تجسيدًا لأمريكا في مرحلة معينة، كما كان فولتير بالنسبة إلى فرنسا».

هل كانت شهرة همنغواي بوصفه إنسانًا توازي شهرته بوصفه روائيًّا؟ وهل يمكن لكاتب بهذه الشهرة أن يكون جيدًا في الكتابة؟ ومع أن فلاديمير ناباكوف يعترف بعظمة قصص همنغواي القصيرة، فقد سخر من رواياته ووصفها بأنها كُتبت «لتسلية الصبيان».

لقد أوضح همنغواي لقرّائه أن الفن الحقيقي مصنوع من المعرفة والتجربة، وأن الفنان إذا مُنح التجربة والمعرفة، فإن العالم كله يصبح وطنه المألوف.

يكتب كارلوس بيكر أن «أقوى العقائد التي في نفس همنغواي هي عقيدته في أهمية قول الحق والصدق».

ولد إرنست ميللر هيمنغواي في الحادي والعشرين من يوليو عام 1899. كان ابنًا لطبيب يمارس الصيد والرماية والرحلات البرية والبحرية، وقد نقل لأبنائه حبّ المغامرات. أنجب الأب خمسة أبناء: ثلاث بنات وصبيّين، وقد أطلقت الأم «جريس» -التي كانت منشدة في جوقة الكنيسة، وقارئة ممتازة وتكتب الشعر- على الولد الثاني اسم إرنست.

وحين أصبح عمره ست سنوات قرّر والده أن يعلمه أصول صيد الطيور والأسماك. أما الأم فأخذت على عاتقها تعليمه العزف على الكمان.

أحب همنغواي أباه، وأبغض أمّه. ومارس الصبيّ القنص وصيد الأسماك، وفي المدرسة الإعدادية، التي التحق بها عام 1913، اهتم بالكتابة والرياضة، وكتب «اسكتشات» صحفية وقصصًا قصيرة، وحرّر المجلة الأسبوعية للمدرسة، كما مارس الملاكمة وأخذ يمارس عددًا من المهن ليتخلّص من سطوة عائلته عليه.

تخرج عام 1917، وكان والده يتمنّى أن يدرس الطب، لكن الابن المشاغب أبلغ والديه أن الجامعة ليست من اهتماماته. كما أنه عمل في إحدى الصحف المحلية.

تصف شقيقته في مذكراتها لحظة وصول الطبعة الأولى من مجموعة إرنست همنغواي القصصية، الصادرة عام 1925، إلى والديه، فكانت ردة فعلهما عنيفة؛ إذ رمى الأب المجموعة في النار، فيما انخرطت الأم في نوبة بكاء، وهي ترفع يديها نحو تمثال المسيح، تسأل الله عن الآثام التي ارتكبتها في حياتها، ليصبح ابنها فظيعًا بهذا الشكل. بعد ذلك كتب الأب رسالة إلى ابنه قال فيها إنه لا يرغب في رؤيته بالبيت.

كان غضب الأب لأن ابنه جعل أحد أبطال قصصه مصابًا بمرض الزهري: «كنت أعتقد أن تربيتي قد أوحت لك أن الناس المهذّبين لا يناقشون أمراضهم الجنسية إلا في عيادة الطبيب. ويبدو أنني كنت على ضلال». كانت العائلة تذهب كل يوم أحد إلى الكنيسة، كما كان أفرادها يصلّون على المائدة عند تناول الطعام، وكان الوالدان يفرضان قانون الأخلاق المسيحي ويعاقبان من يخرج عليه. ولهذا كانت صدمتهما كبيرة وهما يقرآن ما كتبه الابن إرنست من فضائح جنسية.

يتذكر همنغواي وصية والده وهو يقول له: «أريدك أن تكون نموذجًا لكل ما هو طيب وشجاع ومهذب، تخشى الله وتحترم المرأة». وكانت أمه تريده نموذجًا للابن المطيع لوالديه: لا يدخن، ولا يشرب.

في ديسمبر من عام 1917، وبعد أن أُعفي من الخدمة العسكرية بسبب ضعف بصره، قدّم طلبًا للعمل في الصليب الأحمر وذهب إلى باريس. بعدها عمل سائق إسعاف في إيطاليا، ولم تمضِ عليه أيامٌ في عمله حتى انفجرت بالقرب منه قذيفة قتلت وجرحت العديد من الجنود. كان نصيبه منها عشرات الشظايا التي استقرت في ظهره وساقه اليسرى، وقد أصرّ وهو مصاب أن يحمل أحد الجنود الجرحى، مما أدى إلى إصابته بوابل من الرصاص استقرّت إحداها في ركبته.

في المستشفى الذي نُقل إليه، أصبح إرنست همنغواي محطّ إعجاب الجميع؛ فهذا الفتى الأشقر الوسيم كان دائم الانشغال بالقراءة والكتابة، وقد مُنح الميدالية الفضية الإيطالية للشجاعة العسكرية. في ذلك الوقت لم يكن قد بلغ التاسعة عشرة من عمره. يكتب في يومياته: «عندما تذهب إلى الحرب صبيًّا، ينتابك وهمٌ كبير بالخلود. يُقتل الآخرون، وليس أنت... ثم عندما تصاب بجروح بليغة في المرة الأولى تفقد هذا الوهم وأنت تعلم أنك يمكن أن تُقتل».

بعد أكثر من عشر سنوات على نهاية الحرب العالمية الأولى، ينشر همنغواي روايته التي حقّقت له المجد الأدبي، وفيها يتناول تجربته في الحرب من خلال قصة حبّ عاشها أثناء فترة علاجه في المستشفى. في البداية، وضع للرواية اسم «حب في الحرب»، لكنه سيغيّر العنوان إلى «وداعًا للحب»، وسيجد صديقه سكوت فيتزجيرالد العنوان ساذجًا، فيقرّر أخيرًا أن يكون «وداعًا للسلاح».

كان قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره، وحقّق نجاحًا في عمله الصحفي، فنشر مجموعة قصصية ورواية بعنوان «لا تزال الشمس تشرق»، صوّر فيها حياة جيل المغتربين بعد الحرب العالمية الأولى، وهي مثل معظم روايات همنغواي تدور حول ضياع رغبات المرء وحبّه وحياته. ستضعه رواية «وداعًا للسلاح» في خانة الكُتّاب الأكثر مبيعًا في باريس — التي وصلها عام 1921، والتقى جيرترود ستاين، وتقرّب من جيمس جويس، إلا أن الصداقة التي ستمارس تأثيرها الكبير فيه هي صداقته للشاعر عزرا باوند، الذي بفضله اكتشف همنغواي أعمال الشاعر إليوت والروائي هنري جيمس. وكانت نصيحة باوند له أن: «الكتّاب الجيدون هم أولئك الذين يستخدمون لغة فعّالة، أي واضحة ودقيقة».

إن المثل الأعلى لدى همنغواي هو الإنسان الذي يقارن الحياة بالحرب، وانتقاص أحدهما على حساب الآخر. وأصبحت الحياة مظهرًا آخر للحرب، فعالم همنغواي هو حالة من الحرب المستمرة. فالجندي يفسح المجال لمصارع الثيران، والهارب من الحرب يعطي مكانه إلى الثوري المتعب. وهكذا تمتزج مآسي الحرب مع عنف الرياضة. ولا يبقى شيء غير كبرياء الإنسان الذي عليه أن يواصل إرادة الاستمرار.

وحتى مع وضع همنغواي في خانة الأدب الكلاسيكي الذي ربما لا يستهوي الشباب هذه الأيام، تظلّ أعماله بمثابة تاريخ لصراع النفس البشرية بين حب الحياة والسعي إلى الموت. ولا أشك، أنه بعد عقد أو عقدين من الآن، سيعيد القرّاء تقييم أعماله مرة أخرى. وعلى الرغم من أن «بابا همنغواي» قد لا يكون المعبود الأدبي الذي كان عليه من قبل، سيظل كاتبًا مهمًّا بسبب ما أخبرنا به عن زمنه الذي امتزج بحياته.

القراءة في زمن فريدا ماكفادن 📗

تصدر الكتب كل عام بالمئات، وربما بالآلاف. بعضها يعيش على رفوف المكتبات شهورًا وسنوات، ينتظر قارئًا ربما لا يأتي أبدًا. ولكن في زمنٍ أصبح فيه الهاتف الذكي أقرب من رفوف المكتبات، لم يعُد الكِتاب يُقرأ لأنه جيد، بل لأنه «يبدو جيدًا»، يبدو «جذَّابًا» في لقطة سريعة على ما يحدث في تك توك وباقي مواقع التواصل.

نجد اليوم روايات تتصدّر قوائم المبيعات، ليس لأنها تُحفة أدبيّة، بل لأن «أنفلونسر» قرأها على سريره الحريري، وتنهّد تنهيدتين دراميتين في فيديو مدته ثلاثون ثانية. ما يلي ذلك؟ انفجار في المبيعات، عواطف جماعية مستعارة، وسباق محموم نحو اقتناء «الترند» التالي، حتى لو كان الكتاب مجرد دفتر خواطر قديم أو رواية تشويق مُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

تحوّل الكتاب من حقل تأمّل إلى ملحق أزياء، مجرد زينة رقمية تُوضع بجوار الكوب الحراري والشمعة المعطّرة.

ولأننا أصبحنا نعيش زمن «اقرأ لتُؤثّر»، لا «لتفهم أو تتأمل»، باتت النميمة الإلكترونية عمادًا جديدًا للتقييم الأدبي. فمن لم يتغنَّ بالكتاب سيبدو وكأنه خارج اللعبة، أو -أسوأ- غير «مواكب».يتحول الكوجيطو الديكارتي ببساطة مِن «أنا أشك إذن أنا موجود»، إلى «أنا أشارك إذن أنا موجود».

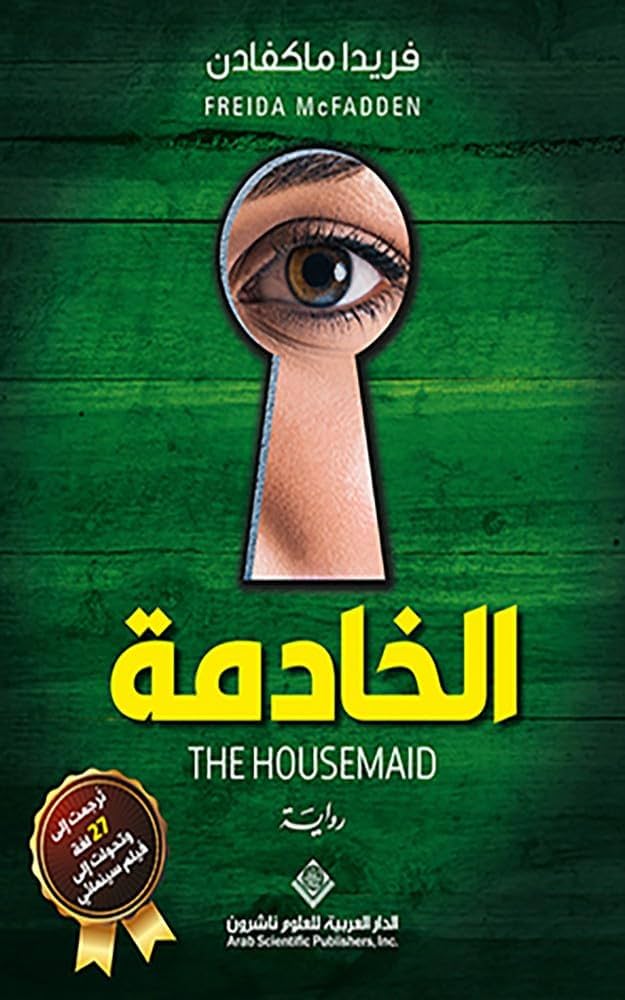

هذا ما حدث -ولا يزال يحدث- مع رواية «الخادمة» للكاتبة الأمريكية فريدا ماكفادن، وهي طبيبة أعصاب تكتب تحت اسم مستعار، وتتقن توظيف الغموض حتى في حضورها العلني؛ إذ تختبئ خلف نظارات وباروكة باهتة، وتمتنع عن أي لقاء إعلامي، وتعيش مختبئة في بناء من ثلاثة طوابق في مواجهة المحيط مع أسرتها الصغيرة وقطة سوداء — المناخ المثالي لحبكة فِلم قتل متسلسل.

تخطّت مبيعات روايتها «الخادمة» ملايين النسخ عالميًّا، وتُرجمت إلى عدة لغات، وهي قيد التحوّل إلى فِلم سينمائي، بالرغم من افتقارها لأبسط مقومات الأدب الجيد.

شخصيًّا، أتممت قراءتها بصعوبة بالغة؛ فعندما أصادف هذا النوع من الأدب، أفضّل أن أراه فِلمًا بعد يوم طويل وممل، على أن أُرهق نفسي بقراءته. وهو معيار أصبح يوجّهني في تقييم النصوص؛ إن بدت مثالية للتحويل إلى الشاشة، فالمشاهدة تكفيني. لأني أدركت، بتجارب متراكمة، أن المتعة في هذه الحالات ليست في القراءة، بل في التلقي البصري.

وهذا النوع من الكتابة التي «تُشاهَد»، أصبح نمطًا أدبيًّا يتخلى جزئيًّا عن العمق النفسي أو الاستبطان الهادئ، لصالح السرد السريع، المشهدي، والمليء بالكليشيهات والمؤثرات التي نرى مثيلاتها في السينما والتلفزيون. تتحوّل الكتابة السردية إلى كتابة سيناريو يلاحِق المَشاهد القصيرة، وتسعى الحوارات المكثّفة إلى خلق التشويق اللحظي بدل بناء تأملٍ قائم على العمل بأكمله؛ بشخصياته وحبكته وأسلوبه. هو نمط يستجيب لعصر تعبيري مُتسارع لا يحتمل البطء؛ يُستهلك فيه الأدب كما تُستهلك حلقات مسلسلات نتفلكس.

المقلق في هذه الظاهرة ليس مجرد تراجع العمق، بل ضمور التخيّل أيضًا. الرواية، كما يتصوّرها هذا النمط، لا تُقرأ لتفتح آفاقًا جديدة، وهذا ليس مطلوبًا في الأدب كي لا نُقلق راحة القرّاء، ولا أحد يعرف تحديدًا مهام الأدب الرسمية وغير الرسمية. لكننا نتحدث هنا عن الغاية التي يضعها الكاتب نصب عينيه وهو يكتب. إذا عددنا «الخادمة» نموذجًا لأدب قائم على «الاستهلاك اللحظي»، فهي ليست حالة معزولة، بل تنتمي إلى موجة أوسع من الأعمال التي تُنتَج وتُستهلك ضمن منطق السوق. هذه الأعمال تُهيكَل لتُرضي القارئ لا بطرح الأسئلة، بل بإخصائها عبر الإشباع العاطفي السريع، والإثارة المقنّنة، والإيهام بوجود مأساة في كل زاوية، والدم في كل مكان، وبالنهايات الغامضة للفصول التي تذكِّرنا بأسوأ كليشيهات الأفلام من فئة «ب».

قد يقول البعض أن في رأيي انتقاصًا للأدب الشعبي، لكنه في الحقيقة توصيف لواقع؛ هذه النصوص «قابلة للرمي» بمجرد الانتهاء منها والبحث عن الجزء الذي يليها، وهذا ما تريده وتلح في طلبه فريدا نفسها في نهاية «الخادمة»، حين شكرت القارئ وألحّت عليه أن يتابع جديدها ويشاركها بريده الإلكتروني كي لا يفوته الجديد. يذكّرني الأمر بمفهوم طوره جورج بيرك الكاتب الفرنسي في مقالاته التي كتبها سيتينيات القرن الماضي، تنبأ فيها بما ستؤول إليه الأمور، وكيف أن الخوارزميات هي من سيحدّد نجاح الأشياء ووجودها؛ ليس بقدرتها على الخلود، بل العكس تمامًا، هذا التطور البعيد عن الذائقة الذاتية والخاضع للموضة والترند أوجد ثقافة «الشيء القابل للرمي» (Le Jetable). ينصحنا بيريك أن نهرب من هذه الثقافة القابلة للاستبدال باستمرار، لأنها تمنعنا من «الوفاء» للأشياء.

لست أهاجم هذا النوع من الكتب بالمطلق. أقرؤها في أوقات معينة، إذ لا يعقل أن أقرأ نيتشه أو جيمس جويس وأنا أستجم. هي قراءات تخفّف وطأة التعب. ما أرفضه هو تضخيمها وتصنيفها ضمن «الأعمال الخالدة»، لأنها ببساطة لا تُكتب لتُخلَّد، بل لتُستهلَك. وهو الصنف الذي يُفرّغ القراءة من ذلك الحوار الصامت بين القارئ والنص، الذي يتطلب توقّفًا وتأمّلًا، وربما كما فعل جان جينيه، ساعتين أمام صفحة واحدة من «الإخوة كارامازوف».

مع ذلك، يُحسب لهذه الروايات، نجاحها في استقطاب فئة من غير القرّاء، جمهور جديد يبحث عن مدخل للقراءة. وربما، وهنا المفارقة، هذا ما يجعلنا نلتقي عند ضفاف النص، حتى لو جئنا من ضفتين مختلفتين تمامًا.

لن يدرك المرء كم كان يختنق إلّا حينما يعود إلى الهواء النظيف

يمرّ الإنسان أحيانًا بتجارب قادرة على زعزعة ذاكرته؛ ليس لأنها مؤلمة بالضرورة، فقد تكون غامرة بجمالها وكثافة تفاصيلها. وهذا تمامًا ما أعيشه منذ أشهر؛ مرحلة مليئة بالعطاء والنجاح، والحمد لله، لكنها في الوقت ذاته حمَلتني إلى نقطة شعرت فيها أنني فقدت شيئًا مني. ليس فقدًا حزينًا، بل تحوّلًا، كما لو أنني كنت أَنْحَتُ كيانًا جديدًا داخل نفسي، كيانًا لم يكن يشبهني، لكن الظروف اقتضت وجوده.

عشت شهورًا من التحديات التي تطلّبت مني عزيمةً مضاعفة، ومواجهة منعطفات لم أكن أتوقّعها. وكل ذلك جعلني أحافظ بصعوبة على صورةٍ مثالية كنت أُظهرها لمن حولي، بينما كنت في الداخل أرتّب فوضاي بصمت. وعندما هدأ كل شيء فجأة، وهدأت نفسي معه، فوجئتُ بحالة غريبة من الصفاء والطمأنينة. شعرت وكأنني أتعرف من جديد على الراحة، على نفسي. وها أنا أدرك الآن كم كنت أقاوم، وكم كان ذلك الخنق متخفِّيًا ببراعة خلف الإنجاز والانشغال.

هذا بالضبط ما كان يقصده الروائي إبراهيم نصر الله في «مصائد الريح»؛ كثيرون يمضون أعمارهم في سبيل هدفٍ ما، أو إرضاءً للآخرين، أو تحت وطأة ظروف تحاصرهم دون أن يشعروا بثقلها. يستمرون في السير، في العطاء، في التحمّل، دون وعي حقيقي بما يفقدونه من ذواتهم على الطريق. ولا يكتشفون ضيق المسار إلا عندما يبتعدون عنه، حين يتذوقون طعم الحرية أو الصفاء لأول مرة بعد زمن طويل. حينها فقط، يدركون أنهم كانوا يختنقون دون أن يشعروا بذلك.

خزامى اليامي

جميل البارودي، سيد الأمم المتحدة

صدر حديثًا عن دار جداول كتاب «جميل البارودي، سيد الأمم المتحدة»، للكاتب محمد بن عبدالله السيف رئيس تحرير المجلة العربية والكاتب المختص في كتابة السِّيَر.

تُروى عن جميل البارودي حكايات كثيرة تعبّر عن حضوره الطاغي في أروقة الأمم المتحدة، حيث عُرف بفصاحته اللافتة وشخصيته الكاريزماتية التي لا تخطئها العين. حتى أن مجلة «التايم» الأمريكية وصفته ذات مرة بأنه «الصاروخ الذي ينطلق كيفما اتفق»، وأشارت إلى أنه أنقذ رجال المنظمة من رتابة الجلسات بفضل مواقفه الجريئة، وتعليقاته اللاذعة، وتصرفاته غير التقليدية التي طبعت مشواره الدبلوماسي.

تولى البارودي تمثيل السعودية في الأمم المتحدة بعد أن منحه الملك فيصل -رحمه الله- الجنسية السعودية، إذ رأى في هذا اللبناني الماروني طاقة استثنائية قادرة على منح السعودية صوتًا مميزًا ومؤثرًا في الساحة الدولية. ولم يخيِّب البارودي الظن، بل دافع بصلابة وبراعة عن قضايا العرب والمسلمين، وامتد تأثيره لما يقارب الثلاثة عقود من العمل الدبلوماسي المتواصل.

تتعمق سيرته الذاتية في جوانب متعددة من حياته، متناولةً خلفيته الأسرية والتعليمية، وعلاقته الوثيقة بالملك فيصل رحمه الله، وتأثيره الفعلي في دعم جهود المنظمة الدولية. كما تسعى إلى رسم ملامح علاقاته مع زملائه في البعثات الدولية، سواء من العرب أو من غيرهم، ممن رأوا فيه شخصية استثنائية يصعب تكرارها.

العندليب

تأليف: كرستين هانا / ترجمة: أحمد حسن المعيني / الناشر: دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع / عدد الصفحات: 664

في الحب نكتشف من نريد أن نكون؛ أمّا في الحرب فنكتشف من نكون

احتلّت رواية «العندليب» للكاتبة الأمريكية كرستين هانا، منذ صدورها عام 2015، موقع الصدارة في قوائم نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا، وتُرجمت إلى خمسٍ وأربعين لغة، قبل أن تتحوّل إلى فِلمٍ سينمائي عام 2021 من بطولة الشقيقتين إيل وداكوتا فانينغ. ومع ذلك، لا يكمن تأثير هذه الرواية فقط في أرقام المبيعات أو شهرتها السينمائية، بل في قدرتها على الغوص في عمق التجربة الإنسانية خاصّة لدى النساء خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال حكاية حميمة ومؤلمة في آن.

الرواية تنبض برؤية أنثوية للكارثة، إذ ترصد حياة امرأتين شقيقتين، افترق بهما المسار رغم وحدة الدم والمكان؛ الأولى تنسج صمتها اليومي مع أبنائها في قلب القرية، وتخوض مقاومةً داخلية عنوانها البقاء والاستمرار. والثانية، متمرّدة جريئة تُلقي بنفسها في أحضان الخطر، ملتحقةً بالمقاومة الفرنسية حاملةً رسائل الحياة فوق دروب الموت. لكنّ هانا لا تقدّمهما نقيضين، بل صوتين متكاملين للمعاناة والبطولة.

ليست الحرب في «العندليب» مشهدًا عسكريًّا بقدر ما هي اختبار عميق للروح: الخوف، والفقد، والحب الذي يُقاوم في الظل ويُزهر على الأطلال. تسلّط الرواية الضوء على نساءٍ تُركنَ في الخلف، ليتحمّلن عبء الغياب، ويصارعن المجاعة، والمرض، والعزلة. هي لا تطرح المرأة بوصفها ضحية للحرب فحسب، بل مقاتلة من نوع آخر، تُقاوم من أجل الدفء، من أجل الأطفال، ومن أجل الاحتفاظ بحبل الأمل مشدودًا إلى الغائبين.

تمنح هانا شخصياتها أبعادًا تمثّل تحوّلات الزمن والمكان: باريس الخائفة، القرى المحاصرة، العلاقات التي تُفتَّت ثم تُرمَّم على عجل. وتبرز شخصية «إيزابيل»، الشقيقة المتمردة، مثالًا على ذلك التوتر العاطفي بين الشجاعة والطيش، بين الإيمان والانهيار تمامًا كما تفعل الحرب حين تعيد تشكيل ملامحنا من الداخل.

يؤاخذ على الرواية -التي عُدّت أفضل رواية تاريخية لعام 2015 على موقع غودريدز (goodreads)- سقوطها في بعض الأخطاء التاريخية كان من الممكن تفاديها بالاشتغال على المادة.

حتمًا «العندليب» هي رواية عن الحرب، لكنها أيضًا مرآة للأنوثة الممزّقة في زمن اللايقين. تقدم الحكاية منظورًا حادًّا ومليئًا بالشغف عن كفاح النساء، وتطرح سؤالًا عميقًا: من يُخلّد في الذاكرة؟ أولئك الذين حملوا السلاح؟ أم أولئك الذين صمدوا في الخلف متوشحين الصمت؟

كتب غيرت وجه العالم

تأليف: روبرت. ب. داونز / ترجمة: أحمد صادق / الناشر: قناديل / عدد الصفحات: 336

يبدأ روبرت داونز كتابه «كتب غيرت العالم» بجملة تحمل من البساطة ما يكفي لإثارة القلق: «الكتب أسلحة.»

العبارة ليست استعارة مجازية فحسب، بل إعلان نوايا يعيد تعريف الكتاب بوصفه أداةً للتغيير، بالإضافة إلى أنه وعاء للمعلومة. يسعى داونز من خلال استعراضه لستة عشر كتابًا تركت أثرًا لا يُمحى في التاريخ الإنساني، إلى تفكيك الفرضية الساذجة بأن الكلمات تختبئ بين الغلافين، بينما الواقع يخبرنا أن الكتب لطالما كانت في صميم الصراع البشري.

هذه الكتب ليست مجرد أعمال فكرية، بل مفاصل حاسمة غيّرت شكل العالم، من العلم إلى الأيديولوجيا. النظرية النسبية لأينشتاين لم تُعِد صياغة الفيزياء فقط، بل غيّرت تصورنا عن الزمن والمكان. نظرية داروين التي أثرت في الموروثات الدينية والأنثروبولوجية. أما «كفاحي» لهتلر، فكان نبوءة مرعبة لصعود الفاشية وحروبها التي هزّت أوربا. وما بين كتاب «الأمير» لمكيافيلي و«رأس المال» لكارل ماركس، تتقاطع السياسة مع الفلسفة في صيغتها الأشد نفوذًا وخطورة.

داونز لا يتعامل مع هذه الكتب بوصفها رموزًا ثقافية محايدة، بل فاعلين تاريخيين، ويذكّرنا بأن الطغاة والمستبدين عرفوا دومًا ما تخشاه بعض المجتمعات، حين تملك الكلمة المطبوعة قوة تقويض الأفكار السائدة ومحوها. ولهذا أُحرقت الكتب، حُظرت، وسُجن كتّابها. بينما روّج الطغاة بأنفسهم لما يخدم أيديولوجياتهم مثل ستالين ولينين وهتلر.

ربما أهم ما يقدّمه داونز، إلى جانب استعراضه لمحتوى هذه الكتب وتحولاتها، دعوته إلى التأمل في البنية العميقة للمعرفة، في علاقتها بالسلطة، وفي الدور التاريخي للكلمة المكتوبة بوصفها سلاحًا ناعمًا لكنه حاسم.

مرجانة

تأليف: غادة كرمي / الناشر: Interlink Books / عدد الصفحات: 248

غادة كرمي، طبيبة متخصّصة في الطب وأستاذة في تاريخ الطب الإسلامي الوسيط، استطاعت أن تمزج خلفيتها العلمية العميقة بقدرتها السردية حين أطلقت روايتها «مرجانة» عام 2025. شغلت كرمي على مدى مسيرتها الأكاديمية، عددًا من المناصب في مجال تاريخ الشرق الأوسط والسياسات العربية، كان آخرها في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر في المملكة المتحدة.

تكشف د. غادة كرمي في «مرجانة» عن وجوه متعدّدة لبغداد العباسية، ليس بوصفها مدينة فقط، بل مثل كائن نابض بالحياة، بالتصدّع والتنوّر، بالحب والفكر، بالانهيار والانبعاث. الرواية أبعد ما تكون مجرّد عودة إلى مجد الماضي، فهي محاولة ذكية لإعادة تركيب زمنٍ مدهش بلغ ذروته في الفكر والطب والشعر، وزلزلته في الوقت نفسه الصراعات الداخلية والطائفية.

غادة كرمي، بخلفيتها الأكاديمية المتينة في تاريخ الطب الإسلامي، تمضي في نحت تفاصيل هذا العالم بدقّة المؤرّخ ونعومة السارد. تستدعي من كتب التراث أرواحها إلى جانب نصوصها، لتصوغ من خلال علاقة حب بين «الخليفة» و«مرجانة» سردًا يُحاكي بغداد بوصفها مرآة لهشاشة السلطة، وتقلّب الولاء، وتعقيد الذات النسوية داخل فضاء ذكوري مترف بالثقافة والصراعات.

«الخليفة»، وإن لم يُسمَّ، يتراءى بوضوح في ملامح المأمون، بحبه للفلسفة، وعقله المنفتح وتوتره السياسي. واللافت أن الكاتبة لا تستعرضه بوصفه رمزًا سلطويًّا تقليديًّا، بل شخصية قلقة، تمزج بين الهيبة والإنسانية، تتوق إلى الخلود عبر الفِكر لا السيف. وإلى جانبه يقف الطبيب «أبو منصور»، الذي يبدو واضحًا أنه ابن سينا متخفيًا في شخصية روائية نابضة. حضوره يخطف الضوء من الجميع، ليس فقط لعِلمه، بل لأنه يمثل الجسر بين المعرفة والسلطة، بين الشفاء الجسدي والتصدّعات الأعمق في قصرٍ ينزف بالصراعات.

«مرجانة»، عمل يتجاوز التخييل التاريخي ليعيد مساءلة الحاضر أيضًا؛ عن دور العقل في زمن المرويات الطائفية، عن الحب بوصفه مقاومة، وعن المرأة باعتبارها ذاكرة المدينة. بأسلوب نثري سلس، مغمور بالأبحاث الدقيقة والهمّ الإنساني، تكتب غادة كرمي رواية تبدأ من بغداد، لكنها تصل إلى كل مكان يُصارع فيه النور ضد الظلال.

للإشارة، أصدرت غادة كرمي كتبًا عدّة، من بينها «في رحلة البحث عن فاطمة»، «متزوجة برجل آخر»، «دليل الصحة اعتماداً على العرق»، «القدس اليوم» و«التهجير الفلسطيني». يتشابك في كتاباتها الذاتي بالتاريخي، والهوية بالمنفى، و«مرجانة» تأتي امتدادًا لهذا المسار في الكتابة، بتركيبة سردية تستند إلى وعيٍ موسوعي وتاريخي نادرًا ما نصادفه.

خزامى اليامي.