من الألعاب الإلكترونية إلى الترجمة: سيرة الفولي 🎮✍️

زائد: الكاتبة التي علمتني كيف أحب 💌

في طريق دوامي الصباحي، أمرّ بجانب سيارة «رونو 4» عتيقة ومتهالكة، بلا عجلات، أجدها واقفة في المكان نفسه، تغص بالكتب، ولا أزال لحدّ الساعة لم أكشف سرّها. غالبًا هي مخزنٌ للكتب، لأحد هواة جمع الكتب المستعملة المُتخلّى عنها من أجل إعادة تدويرها، أي بيعها.

هذا المشهد يذكّرني دائمًا بفكرة تراودني، لماذا لا نطلق حملة لجمع الكتب المستعملة والمهملة والمرمية، ونؤسّس منها مكتبةً عامة متخصصة بهذا النوع من الكتب؟

الفكرة لن تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ولعلّ ما فعله عمال النظافة في تركيا، منذ فترة، يُعدّ عملًا جبّارًا ومُلهمًا لكل المؤسسات المدنية لتحذو حذوهم، حيث استطاعوا، بفضل الكتب التي أنقذوها من النفايات، تأسيس مكتبة داخل مصنع طوب مهجور، وبلغ عدد الكتب التي تحتويها المكتبة 6,000 كتاب.

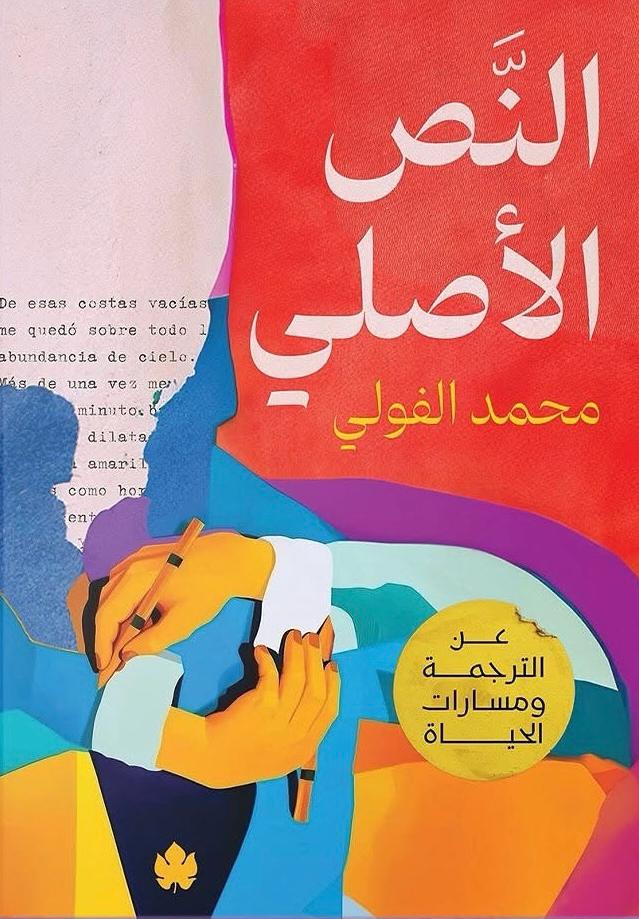

في هذا العدد، تكتب أماني فوزي حبشي عن كتاب «النص الأصلي» للمترجم المصري محمد الفولي، وأحدّثكم عن الكاتبة التي علّمتني قواعد الحب، بالإضافة إلى جديد الإصدارات، وتوصيات تستحق القراءة.

إيمان العزوزي

من الألعاب الإلكترونية إلى الترجمة: سيرة الفولي 🎮✍️

عندما أخبرني محمد الفولي عن مشروعه الذي يشارك فيه القارئ خبرته عن الترجمة، تحمستُ جدًّا، فهذا النوع من الكتب هو حلمٌ يراود كل مترجم، وسبق أن عبّرتْ الصديقة إيمان أسعد عن ذلك في نشرتها الأسبوعية «عصر النضوج»، عندما عَلمَتْ بصدور كتابه «النص الأصلي». فلكلٍّ منّا تجربته الفريدة مع الترجمة، ولكلٍّ منّا حكاياته التي يرغبُ في مُشاركتها، خاصةً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تُتيحُ لنا تلك المساحة.

لكن اللاّفت في مقدمة الفولي، وما يُثيرُ الفخر، أن تجارب المُترجمين أصبحت تلفت اهتمام الناشرين أيضًا. ومع استمرار ظاهرة عدم الاعتراف بأهمية ذكر اسم المُترجم على الغلاف، أصبح هناك من يرى مسيرته في الترجمة مصدرًا للإلهام، بل ومادةً تسويقيّة رائجة. وهذا أمرٌ مُبشّر، خاصةً في وقتٍ يتزايدُ فيه القلقُ من أن يحلَّ الذكاء الاصطناعي محل المُترجمين.

ولكن بالطبع، يحتاج الأمر إلى أن يتمتع المترجم بموهبة التأليف، ليقدم لنا، مثلما فعل محمد الفولي، نصًّا شيّقًا، وقصةً مثيرة ذات أبعاد إنسانية، وليس مجرد كتاب عن آليات الترجمة وصعوبتها، بل سيرة ترجمية إنسانية بالفعل. اختار الفولي أن يتحدث عن سبب اختياره للترجمة، مستعينًا بمقولةِ أحد الكُتّاب الإسبان: «الحقيقة لا تقبل المبالغة، ولا مكان فيها للظلال»، وهي مقولة تُعبّر بصدق عن شخصية المؤلف، فهو، كما عهدناه على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصية مَرحة وصريحة، لا يحب التكلّف، كما أنه يُشاركنا أفكاره وتجاربه، بل ولحظاتِ إحباطه أيضًا بعفوية، دون تزيين أو تجميل، وبأسلوبٍ مرحٍ ساخر، ولكن، في سُخريته هذه يُخفّف الفولي من وطأة التحديات التي نواجهها بوصفنا مترجمين، ويُعبّر عمّا نعجز عن التعبير عنه أحيانًا، ويتحدث «بشجاعة» عن أمورٍ ربما تجلب له «صداعًا» قرّرنا نحن تجنبه.

قد يتفاجأ القارئ في فصل «طيور بلا صوت» عندما يكتشف أن شغف الفولي بالترجمة بدأ من خلال ترجمة الألعاب الإلكترونية لفهم قصصها. وهنا لا يسعني إلا أن أشكر مُصممي تلك الألعاب، الذين أدرجوا لغزًا على شكل قصيدة شعرية، دفع اللاعبين إلى قراءتها أو حتى ترجمتها. يروي الفولي هذه القصة، وكيف اكتشف أن هذه البداية «التافهة»، كما كان يعتقد، هي في الواقع مُشابهة لبدايات الشغف لدى الكثير من مُتعلمي اللغات، كما بيّنت إحدى الدراسات.

المترجم والنص

ثم تتنوع الحكايات في فصول الكتاب التالية بين ما هو علمي، وماهو تعليمي، وأعتقد أن هذا التنوع على قدر كبير من الأهمية، خاصّةً فيما يتعلق بالترجمة الأدبية، مثل «اصطياد المعنى في بحر السياقات» و«ثقب الألفاظ الأسود» و«الأسلوب وجيولوجيا اللغة»، إذ لا يكتفي الفولي فيها بخبرته الشخصية فحسب، بل يستحضر أيضًا أصوات زملاء آخرين، استعان بمقالاتهم أو تواصل معهم شخصيًّا للسؤال عن معضلات معيّنة في الترجمة، حتى لا تكون خبرته هي الخبرة الوحيدة المطروحة في نصّه. ويختم الفولي تلك الفصول التي تتناول التعامل المباشر مع النص بحوارٍ مثيرٍ مع صديقين من أهل المهنة، يتحدثون فيه عن «سر الطبخة».

في تلك الفصول، على سبيل المثال، يتناول قصته مع السياق وأهميّته في تحديد اللغة وترجمة المفردات، ويتحدث عن إحباطه المبدئي وشعوره بالعجز أمام نصٍّ يفهم كل مفرداته، لكن ترجمته، كما هو، لن تمنح النص أي معنى، ثم فهم -بعد بحثٍ- أن اللحظة التاريخية والمكان عاملان فاصلان في عملية النقل والترجمة. وهنا، يمنح الفولي كل من يرغب خوض هذا المجال بجدية وأمانة وإخلاص ما يمكن أن أطلق عليه عنوان: كيف تفك عقدة نَصِّك في خطوات واضحة.

وفي تلك الفصول أيضًا يتعمّق أكثر في عملية الترجمة ويبيّن همومها وتفاصيلها، مشارِكًا إياها القارئ وأبناء المهنة والمتشككين في أهمية عمل المترجم وصعوبته، حاكيًا لهم، بأسلوب رشيق، عن أهمية المراجع والمكتبات، وذلك الفضاء الخاص بكل مترجم، الذي يشعر فيه أنه مكانه الآمن.

ويتحدث الفولي أيضًا عن أهمية الاطلاع والقراءة عن الثقافة التي يقرّر المترجم التخصّص فيها والترجمة عنها، ويتحدث عن رهبة البدايات، وفرحة تحقّق الأحلام، وقصته وهو يتحول من مجرد طالبٍ زائر يبحث عن كتاب معيّن، إلى متحدّثٍ لبق يدير جلسةً حوارية مع مؤلف معروف في المكان نفسه.

ثم ينتقل بنا إلى معضلة المترجم الكبرى، ذلك «الثقب الأسود» -كما أَطلَق عليه- الذي نحتار داخله عند رغبتنا باختيار لفظٍ معين للتعبير عن مفهومٍ ما، ندرك المقصود منه جيدًا، ولكننا نحتار في الوصول إلى الكلمة المناسبة التي تقابل نظيرتها في اللغة المُترجَم عنها. ويعبّر عن حيرتنا، التي ربما تصحبنا أيامًا، ونحن نحمل تلك الكلمة ونتجول بها في أي مكان نذهب إليه، ونرى ظلالها في أي نشاط نمارسه، وربما نعثر على إجابةٍ أو يأتينا وحيٌ ما من حيث لا نتوقع، وربما نظل في حيرتنا تلك بعض الوقت، نستعين بصديق أو نشتق كلمة مناسبة أو ربما نضع هامشًا لنحل المعضلة. ويستعرض أيضًا -وببراعة- الفرق بين كل اختيار، والأمثلة المناسبة لكل منها.

الترجمة في رحلة النشر

ومن عملية الترجمة والعلاقة المباشرة بالنص، ينتقل برشاقةٍ إلى فصول أخرى؛ عن خبرة نشر الترجمات منذ بدايتها، والعلاقة بالناشرين ودور النشر، في فصول «الشرق لا يريد أن يبدأ» و«متلازمة نيل جايمان» و«سبارتاكوس.. محرر النصوص» و«الرقيب الذي بيننا». وهو لا يستند في هذه الفصول على خبرته الخاصة في العمل مع دور النشر والمحررين والرقيب فحسب، بل يستعين أيضًا بأصوات مترجمين آخرين وخبراتهم، ويلجأ إلى المؤلفين ليرى وقع تأثير الرقابة عليهم، ورأيهم في تعرّض نصوصهم «الأصلية» للتعديل. ولكنه يضعنا، بكل براعة، أمام كمِّ الإحباطات التي يعانيها المترجم في بداية حياته، حتى يمكنه أن يثبت اسمه في «السوق»، حتى يطلبه الناشرون بالاسم. ولكلٍّ منا قصته المتفردة مع الترجمة الأولى بالتأكيد.

ولكن ما استوقفني بالفعل، هو قدرة الفولي على سكب حياته، وعرضها أمامنا بعفوية وصدق في الفصول الباقية، إذ نجد أنفسنا أمام تلك اللحظات التي عاناها، والفترات القاسية التي مرّ بها؛ آماله وأحلامه، وقائمته الخاصة التي كتب فيها أمنياته ورغباته المستقبلية.

لا أعتقد أن مجرد الحديث عن قراءة شيء بهذه الحميمية والخصوصية يمكن شرحه في مقال، ولكن النصوص التي تشبه نصّ الفولي تحتاج لأكثر من قراءة، كما قال المؤلف نفسه في الفصل الأخير: «لا يفرغ المرء من أي نصٍّ يقرؤه، لأنه لن يتمكن أبدًا من استشفاف مقاصده الواضحة والمضمرة أو الوصول إلى كل تفسيراته الممكنة.»

وهنا لا يسعني سوى أن أشكر الفولي، الذي استطاع من خلال هذا النص الصادق أن ينقل للقارئ فكرة أن للمترجمين حياةً وقصصًا، وهم ليسوا مجرد أولئك الذين يتسبّبون في إزعاج القارئ بتقديم نصٍّ «غير سلس»، أو من يعوقونه عن فهم النص الأصلي، وهم ليسوا مجرد اسم وُضع على الغلاف أو في الصفحة الداخلية، بل أشخاص لهم حكايات ذات أبعاد مختلفة، يمكن أن تصنع سيرة ممتعة.

فتلك السيرة الترجمية، المكتوبة -فعلًا- بحرية وبلا قيود، التي قرر المترجم أن يضعها بين أيدينا، بلا ظلال، وبكل عفوية وصدق، وحيث يمكن لكلٍّ منا أن يجد نفسه في قصصها ومعاناة صاحبها، هي ما تصنع من هذا النص «نصًّا أصليًّا».

فاصل ⏸️

-(1).png)

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️

مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.

انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.

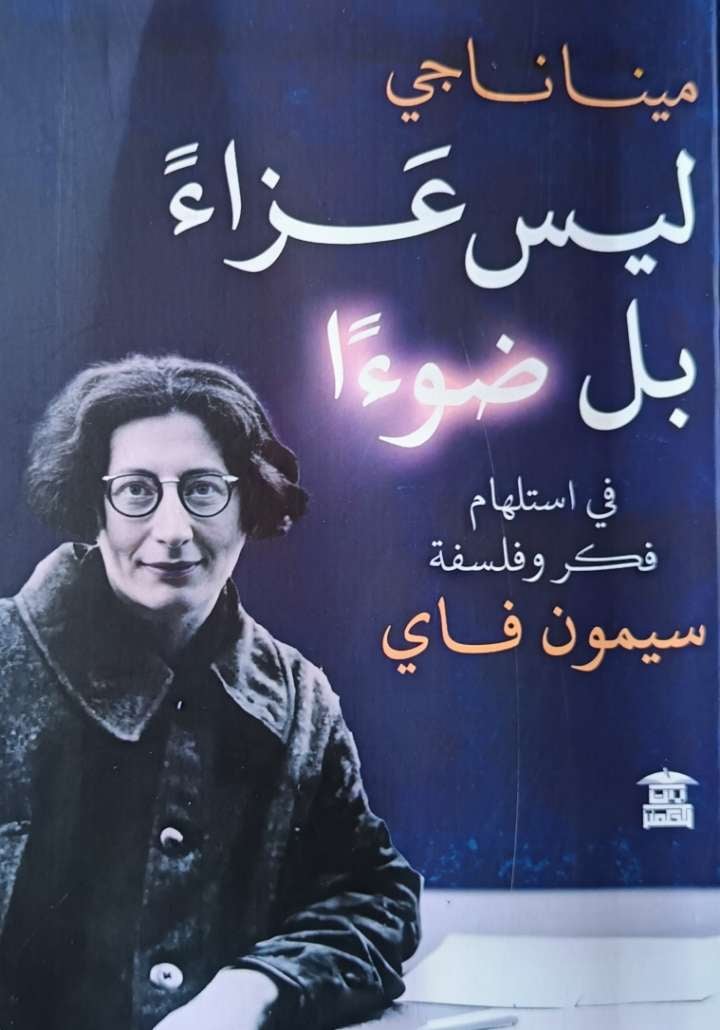

الكاتبة التي علمتني كيف أحب 💌

«الحب ليس عزاءً بل ضوءًا»

سيمون فايل

البحث عمن يخرج النسخة الأفضل منّي

في أحد مشاهد فِلم «قائمة الحياة» (The Life List)، الذي عُرض مؤخّرًا على نتفلكس، توجِّه والدة البطلة نصيحةً غاليةً إلى ابنتها: «لكي تتأكدّي أن الشخص الذي بجانبك يستحق حبّك، تأكدي من وجود ثلاثة مؤشّرات»، أبرز هذه المؤشرات بالنسبة لي هو قولها: «أن يسعى جاهدًا لإخراج النسخة الأفضل من ذاتك».

بحثت في دوائر حياتي عن أولئك الذين في استطاعتهم فعل ذلك ولم أجدهم، ليس لأنهم سيئون، بل لأنهم -ببساطة- يحبّون النسخة الحالية منّي، ولا يرغبون في تعديلها. لا أدري إن كان هذا من حُسن حظّي أم من سوئه. ولكني، في خضمِّ هذا البحث، اكتشفت أنّ هناك من نجحوا فعلًا في ذلك. ليسوا أصدقاءَ مقرّبين، ولا أحبابًا، وأغلبهم لم يَعد بين الأحياء، بل كانوا كتّابًا، وفي حالات نادرة، قرّاء.

اقتنيت من معرض الرباط الدولي للكتاب الذي أقيم في أبريل الماضي، كتاب «ليس عزاءً بل ضوءًا» للكاتب المصري مينا ناجي، الصادر منذ أشهر قليلة عن بيت الحكمة، ولأني كنت أنتظره بلهفة، شرعت في قراءته فورًا، ومن الصفحات الأولى، شعرتُ أن الكاتبَ صديق قديم، مع أني لم ألتقِ به من قبل، وربما لن تتاح الفرصة قريبًا. نَشَأتْ هذه الصداقة الافتراضيّة لأننا قرأنا وتأثرنا بالكاتبة نفسها: الفيلسوفة الفرنسية سيمون فايل، التي توفيت شابةً عام 1943، فالكتاب كان أشبه بـ«جلسة تحضير روحها» كما يصفه مينا، حيث يستند إلى أفكارها ورؤاها في تحليل واقعنا الحالي.

ذكّرني مينا في كتابه بما قاله ألبير كامو عندما سُئل عن أقرب أصدقائه، بعد فوزه بجائزة نوبل عام 1957، أجاب دون تردّد: «رينيه شار وسيمون فايل». وعندما نبّهه الصحفي بأنّ فايل قد ماتت، ردّ: «الموت لا يقف عائقًا بين الأصدقاء الحقيقيّن».

يروي مينا كيف كانت سيمون فايل ملاذه في لحظات الوجع، أما أنا، فلم أجد لديها العزاء وحسب، بل ساعدتني كتاباتها على بلوغ النسخة الأفضل من ذاتي، النسخة التي أرضى عنها وأحبها. ويلخّص مينا ذلك بقوله:«فايل تدفعنا إلى أن نكون نسخًا أفضل من أنفسنا»، وهذا ما ننشده جميعًا، وربما يكون على رأس كل قوائم حياتنا: أن نعيش بسلام مع ذواتنا، وأن نعثر على من يهدينا مفاتيح تحقيق ذلك.

وأهم مفتاح منحتني إياه سيمون هو فنُّ فهم مشاعري ومشاعر الآخرين، وفهم آلية التعامل معهم. علمتني كيف أُحب.

الحب بين الوهم والضوء

كثيرًا ما نرى الحبَّ أعظمَ هديّة تهبها لنا الحياة، ولكن، بمجرد أن نحظى به، نغفل عن حقيقته. تقول أناييس نين: «الحب لا يموت أبدًا ميتةً طبيعيّة، بل يموت لأننا نجهل كيف نعود إلى منبعه… يموت من التعب، يُذَلّ ويُشوَّه».

هذا الجهل بحقيقته يدفعنا إلى التمادي في خلق الأوهام. تنبهنا فايل ألاّ نترك رغباتنا تقود علاقتنا العاطفية، فمع أول بوادر الحب تظهر توقعات تبدو نبيلة وطبيعيّة، مثل الرغبة في أن نكون في صحبة لصيقة مع من نحب، وإذابة كينونته في كياننا، أي امتلاكه. ونشعر بالخيانة متى رفض هذا الجزء منّا الخضوع لإرادتنا. تقول فايل: «يدين الناس إلينا بما توهّمنا أنهم سيمنحوننا إياه، وواجبنا أن نُبرِّئهم من هذا الدَّين».

متى فشلنا في ذلك، فإننا سنستبدل صورةً خيالية بالحب الواقعي، مما يخلق فجوة بين العشّاق. تكتب سيمون: «لكي يبقى الحب ثابتًا، عليه أن يظلَّ مختلفًا»، وهذا الاختلاف لا يتحقّق إلا بقبول المسافة: «أن نحب بنقاء، يعني أن نرضى بالبعد، أن نحب المسافة بيننا وبين من نحب».

هذه المسافة ليست غيابًا، بل فضاءٌ يولِّد الانتباه، وهي ما يدفع عن الحبِّ الروتينَ والخمول. وعندما نرفض تلك المسافة، ونصرّ على حضور الصورة التي صنعناها في أذهاننا بدلاً من حقيقة الشخص، نبدأ في قتل الحب. الاعتراف بالآخر هو اعتراف بحضوره بمعزل عنّا.

الموت ينقذ الحب

تقول سيمون: «من الضروري أن يكون الإنسان ميّتًا ليتمكن من رؤية الأشياء على حقيقتها العارية». الحب يحتاج إلى موت الأوهام والتوقعات والرغبة في التملك. فقط عندما نتخلى عن أنانيتنا، نستطيع رؤية الآخر كما هو؛ عاريًا وحقيقيًّا وجميلًا.

الحب ليس عزاءً يضمّد جراح الماضي التي تسبّب فيها الآخرون، والمحبوب ليس بديلًا يؤنس وحدتنا. وهذا ما أكّدَته لاحقًا الشاعرة الأمريكية بيل هوكس، في كتابها «كل شيء عن الحب»: إنّنا لن نستطيع أن نحب فعلًا إلا لو استطعنا العيش بمفردنا. ليأتي الآخر ضوءًا ينير الواقع، بهذا الضوء نستطيع عيش الحاضر ونمتلئ به، دون أوهامٍ وديون ننتظر من الآخر تسديدها. لكننا لن نبلغ هذا الآخر وضوءه إلا إذا مَنحْنا أعيننا وقتًا لتعتاد على الظلام.

المحّب الحقيقيّ شجاع بما يكفي ليقبل المسافة، ويتخلّى عن الصورة المثالية في ذهنه. هو من أدرك أن الحبَّ ليس شيئًا نصنعه، ولا سلعةً نختارها من تطبيق مواعدة؛ نضغط زرًّا فيصلنا في طردٍ مُرفق بدليل استعمال. بل هو أمر نسمح له بالحدوث، وعندما يحدث، ندرك أن الحب المتجذّر في الواقع هو كل ما كنا نحتاجه.

الواجب يسبق الحق

تبدو أفكار سيمون فايل مثاليّة وعصيّة على التطبيق، لكنها عاشت وهي تقرن الفكرة بالفعل. في أشهر كتبها «التجذّر»، تقدّم رؤية عمليّة يمكنني أن أوجزها في «الواجب يسبق الحق». تخيّلوا معي هذا المشهد، وهو ليس مقتطعًا من أحد أفلام بيرقمان ولا مسرحيات إبسن الغارقة في المشاحنات الزوجيّة، بل هو بين زوجين لا يطالب كل منهما الآخر بحقوقه، بل يبادر بإيفاء واجباته تجاه شريكه.

لو طبّقنا ثقافة الواجب في الحبِّ، بدلًا من انتظار الحقوق، لمَنحَنا الآخر حبًّا يشبه ما ننتظره منه. لو أعطى كل محبٍّ قبل الأخذ سيلتقي العطاءان، ويثمران بما يرغبان فيه حقًّا. لو حدث هذا، لجفّت الأقلام عن الكلام النظري، لأن الواقع سيكون أبلغَ من الكلام، ويكون الحبُّ مثل ما قالت سيمون: «ليس عزاءً بل ضوءًا»، ينير للاثنين طريقهما.

قد لا نجد الشخص الذي يُخرج النسخة الأفضل منا، ذاك الذي يوازن بين المسافة والانتباه، الذي يجيد الإنصات للهمسات، والتقاط الإيماءات، ولكننا نعثر على هذا العزاء في كتب قرأناها، كُتّاب غرباء، قرّاء شاركونا آراءهم وانطباعاتهم. في النهاية، ربما يكون هذا أحد أنواع الحب: حبٌّ لا يمتلكنا بل يحرّرنا. أليس الحب في النهاية… معرفة؟

يستطيع أي شخصٍ أن يختار ما يفضّله؛ ولكنْ المميزون فقط يستطيعون تفضيل ما يختارونه

هذا اقتباس من رواية «الليلة الغريبة للسيد ك» للكاتب الفرنسي جيلبرت سيسبرون، ويسلط الضوء على الفرق بين اتّخاذ خيار ما والقدرة على استيعابه وتقديره. فكلّ شخص يمتلك حرية انتقاء ما يفضّله، ولكن فقط أولئك الذين يتميزون بتسامٍ ووعيٍ روحي معين، هم القادرون على تقدير ما اختاروه حقًّا. وهذا يعني أن الرضا الحقيقي لا ينبع من عملية الاختيار نفسها، بل من كيفية فهم اختياراتنا وتقديرنا إياها، وهذا من شأنه أن يضفي عليها معنًى أعمق وأثرًا أكثر ديمومة في حياتنا.

«بكين، المدينة والسنوات»

صدر حديثًا، بالتزامن مع معرض أبو ظبي للكتاب الذي اختتم فعالياته مؤخّرًا، كتاب «بكين، المدينة والسنوات» للكاتب الصيني نينغ كِن، وترجمة يارا المصري، عن دار روايات التابعة لمجموعة كلمات. تشدّد المترجمة على تصنيف هذا العمل الأدبي ضمن خانة «النثر»، وذلك بهدف تمييزه عن الرواية، مشيرةً إلى أن هذا الصنف يحظى بشهرة وشعبية واسعتين في الصين، وله كتّابه، ويحظى بقاعدة مهمة من القرّاء.

يأخذنا الكاتب في رحلة أدبيّة استثنائيّة، عبر أربعةٍ وأربعين فصلًا، إلى مدينة بكين خلال أكثر من سبعين عامًا، حيث ينسج سردًا شائقًا تمتزج فيه الذكريات الشخصية بالتأملات، مستحضرًا تاريخ المدينة العريق وحاضرها المتجدّد؛ معالمها القديمة والعصرية، من المنزل إلى المدينة، مرورًا بالحارات والشوارع، في تناغمٍ وثيق مع السيرة الذاتية للكاتب وما اختزنته ذاكرته من وقائع وأحداث ضمن النسيج المكاني والزمني للمدينة.

هكذا يصبح الكاتب شاهدًا على ذاكرة بكين، وتصبح المدينة بدورها شاهدةً على حياته، في علاقة تكامليّة أوجزت يارا وصفها قائلةً: «إنه كتاب عن مدينة الإنسان».

بخيتة

تأليف: فيرونيك أولمي / ترجمة: آلاء أبو زرار /الناشر: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب / عدد الصفحات: 417

جوزفين بخيتة، الشخصية التي أثارت فضول الكثيرين، ولم تكشف مذكراتها إلا النزر اليسير، مما دفع البعض إلى تخيّل ما خفي من سيرتها، مثل الكاتبة الفرنسية فيرونيك أولمي التي كتبت رواية عنها.

وحقّقت الرواية نجاحًا كبيرًا، حيث بيعت منها آلاف النسخ، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة القونكور الفرنسيّة.

وُلدت «بخيتة» في دارفور نحو عام 1869، وفي عامها السابع اختطفها رجلان، لتُباع بعد ذلك لتجّار الرقيق، تدخل عالمًا وحشيًّا لا يرحم. قطعتْ آلاف الأميال من الرحلات القسرية، وتعرّضت للضرب والإذلال والتعذيب والموت، كان هذا هو عالم العبيد المظلم.

في هذا العالم، الذي تداعى فيه كل ما هو إنساني، وجدَت «بخيتة» نفسها تائهةً بين جموع الأسرى، تُباع وتُشترى، وعاشت في بيئة غاضبة تبتلع ضحاياها.

تصف الكاتبة هذه المسيرة وصفًا يدخلنا إلى هذا العالم، لدرجة أننا نسير معها، ونرى المناظر الطبيعية تتغيّر من خلال عينيّ «بخيتة»، كما نشعر بالتعذيب الذي مُورس عليها ورفقائها، بجُملٍ قصيرة ومؤثّرة جدًّا، وغالبًا ما يكون الوصف غير مُحتمل من هول بشاعته. نجحت فيرونيك في بعث هذه المشاهد، وكأننا نشاهد وثائقيًّا مُصوّرًا.

فقدت «بخيتة» كل شيء: اسمها ولغتها وقريتها، لكنها احتفظت بجمالها وقوة شخصيتها. الصدمات المتتالية التي تعرّضت لها جعلتها تفقد ذاكرة حياتها. استمرّ وضعها في التدهور، وأصبحت العودة إلى أهلها مستحيلة. بعد ست سنوات من العذاب، جاء خلاصها على يد القنصل الإيطالي في الخرطوم، عندما أخذها إلى إيطاليا، حيث شعرت بأن حياة جديدة تنتظرها، دون أن تدرك أن هذه الرحلة ستغيّر حياتها جذريًّا.

قصة بخيتة مليئة بالمشاعر، ونقلت الكاتبة هذه المأساة بلغةٍ قوية ووصفٍ قاسٍ، لم يخلُ أحيانًا من استعارات مبتذلة، مثل: «قلبها ينبض مثل طبلٍ إفريقي». كما يظهر في النص تحيزٌ واضحٌ للرجل الأبيض الذي أنقذ امرأة إفريقية، متجاهلةً الفظائع التي ارتكبها هذا الأبيض نفسه بالأفارقة، خاصةً في ظلِّ الاحتلال البريطاني للسودان.

إنها قصة تجمع بين الجمال والطيبة والحب، حيث شاءت الظروف أن تنتزع «بخيتة» من حياتها وأهلها، لتصبح أول سودانية تُعلَن قداستها في الكنيسة الكاثوليكية عام 2000.

للرواية ترجمتان، بعد المقارنة، نوصي بقراءة هذه الترجمة.

التطور الثقافي في العصر الرقمي

تأليف: ألبيرتو أتشيربي / ترجمة: أحمد الأحمري / الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون / عدد الصفحات: 708

يقدم عالم الأنثروبولوجيا ألبيرتو أتشيربي، في كتابه «التطوّر الثقافي في العصر الرقمي»، رؤيةً جديدة تربط بين دراسات الإعلام والاتصال، وبين مقاربة جديدة لدراسة الثقافة والتطور الثقافي، ساعيًا إلى تبسيط هذه الأفكار للقارئ العادي، بعيدًا عن الطابع الأكاديمي.

مع أن نظريات تطور السلوك البشري تعود إلى أكثر من قرن، ظلّت هذه النظريات، ولفترة طويلة، غير معترف بها في العلوم الاجتماعية، ولم يُستخدم مصطلح «التطور الثقافي» بتوسّعٍ إلا في السنوات الأخيرة.

يدعو الكاتبُ القارئَ إلى التأمل في مدى تأثير الرقمنة في الحياة الحديثة، وغالبًا سيجد جيل الثمانينيات المخضرم أن الحياة التي أَلِفوها في طفولتهم ومراهقتهم قد تغيّرت جذريًّا، وأصبحنا نعيش كل تفاصيل يومنا ونحن مرتبطون بهذه الرقمنة. ولعلّ ما مرّ به سكّان إسبانيا والبرتغال، الأسبوع الماضي، حين اختلّت حياتهم بسبب انقطاع الكهرباء، يقدّم لنا لمحةً بسيطةً عن أثر الرقمنة في سلوكنا اليومي.

يشير الكاتب، في معرضِ تحليله لعلاقة الفرد بالرقمنة، إلى أن الدراسات والأبحاث حول العالم الرقمي وتأثيره بحياة الإنسان تشهد تطوّرًا مستمرًّا لمواكبة المستجدات المتلاحقة. ممّا يطرح تساؤلات عدة، خاصة في المجال الثقافي، باعتباره أحد أكثر الجوانب ارتباطًا بهوية الإنسان وجوهره، بما يشمل قِيَمه وعاداته وتقاليده التي تشكّل شخصيته.

يسعى الكاتب إلى فهم كيفية تفاعل العقل البشري مع البيئة الرقمية، حيث يوضّح كيف أن طريقة كتابة الجُمَل مثلًا قد تغيّرت، ولم تعد عملية الكتابة خطّية وعفوية كما في السابق، في محادثاتنا البسيطة، بل أصبحت تعتمد على أدوات التدقيق الإملائي واقتراحات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الإنسان أكثر اعتمادًا على الأجهزة في إنجاز مهامه.

ومع كل هذه التحولات المستمرّة، يرى الكاتب أن العصر الرقمي يتبع المبادئ الثقافيّة نفسها التي شكّلت مختلف الفترات التاريخيّة، من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي، وكل عصر آخر من تاريخ البشريّة. فالطبقية لا تزال تلعب دورها، والمعتقدات السائدة تبقى أكثر قبولًا من الأفكار النادرة، كما أن العلاقات الاجتماعية تستمر في التكيّف وفق أنماط مألوفة، حيث يتفاعل الناس غالبًا مع من يشبهونهم، ولا يزال البشر يميلون إلى مشاركة الأخبار والنميمة.

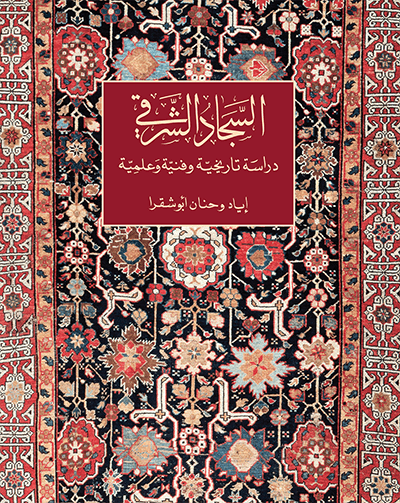

السجاد الشرقي: دراسة تاريخية وفنية وعلمية

تأليف: إياد أبو شقرا - حنان أبو شقرا / الناشر: دار الساقي / عدد الصفحات: 358

ألّف هذا الكتاب الزوجان حنان وإياد أبو شقرا، مدفوعيْن بشغفهما العميق تجاه السجاد الشرقي، ورغبتهما الصادقة في سدّ الفراغ في المكتبة العربيّة المُفتقِرة إلى مراجع توثّق الحِرَف التقليديّة والفنون الشرقيّة العريقة، التي لطالما تناولها الرحّالة والمستكشفون والكتّاب الأجانب.

يُعدُّ هذا الكِتاب مرجعًا شاملًا لعشّاق السجاد الشرقي وهواة جمعه، حيث يأخذ القارئ في رحلةٍ بصريّة ومعرفيّة عبر ثقافات متعدّدة، يبدؤها من السجاد الإيراني الفاخر، مرورًا بالسجاد التركي العتيق، ثم مناطق القوقاز وأفغانستان، ووصولًا إلى الهند والصين. ولا يغفل الكاتبان عن التوقف عند تاريخ السجّاد وفنونه اللافتة في العالم العربي من الخليج إلى المحيط، مع تسليط الضوء على الخصائص التي تميّز سجاد كل منطقة.

يستعرض الكاتبان أسرار جودة السجاد وجماليّاته، ويشرحان الخامات المُستخدمة، ويُفصِّلان في تقنيات النسيج المعقّدة، وأنواع الغُرَز التي تمنح كل قطعة هويّتها الخاصة، كما يصفان الزخارف والرموز، ودلالتها الثقافية التي تعكس تاريخ كل شعب وحضارته.

بالإضافة إلى الجانبين، الفني والتاريخي، يقدّم الكِتاب نصائح عمليّة للقارئ، مثل كيفية اختيار السجاد الأصيل وتجنّب المزيف، وأفضل طرق العناية به وتنظيفه، للحفاظ على جماليته لأطول فترة ممكنة. وقد وجدت الجزء الخاص بطرق إزالة البقع عن السجاد من أكثر الأقسام فائدة بالنسبة لي، لأني لستُ من مقتني السجّاد الفاخر، ونظرًا لحاجتنا اليومية لمثل هذه المعلومات العمليّة.