غطاء الوجه بين الحضارات والعادات

تمدد الغطاء وانحساره في الجزيرة العربية

إذا كنت خليجيًّا، فبإمكانك أن تميّز السعودي من الكويتي أو العماني، فقط من خلال شكل تفصيل الثوب أو لون الشماغ أو الغترة، وطريقة نسفتها.

وإن كنت عربيًّا، فيمكنك التمييز بين الزيِّ الخليجي والعراقي، على ما في مظهرهما العام من تشابه؛ كالثوب والشماغ.

تُعدّ الأزياء أحد أبرز تمظهرات الثقافة المادية، ورمزًا لهوية أي شعبٍ من الشعوب، كما أنها وسيلة تواصل غير لفظي بين الأفراد، تعكس ملامح الذات والمكانة والانتماء.

لطالما حَظِيتْ أزياء الشعوب باهتمام بالغ، سواء على المستوى المحلي، أو من خلال «نظرة الآخر»؛ النظرة التي وجّهها الغرب إلى شعوبٍ يراها مختلفة عنه. وقد كان هذا قبل ذوبان الحدود الثقافية، وقبل غزو الجينز لكل خزانة ملابس.

لكن، ظلّ زيّ المرأة في الشرق محلَّ نقاشٍ دائم؛ نقاش يقيس أحيانًا تحضّر المجتمع أو تديّنه بطول تنانير نسائه أو قصرها!

ولا يمكن لأي باحثٍ أو قارئ مهتم بقضايا المرأة أن يتجاوز موضوع غطاء الوجه.

في هذا المقال، تحدّثنا الكاتبة مضاوي الدخيل عن غطاء الوجه، مُقدِّمَةً تصوّرًا مختلفًا لنقاشٍ قديم - جديد.

نوّاف الحربي

ما عنكم غطاء

عندما كان عمري ثلاثة عشر عامًا، أي في عام 1989، «تغطيت» لأول مرة. وكان هناك سؤال يقلقني، ولا، لم يكن السؤال عن طمس هويتي، أو تقييد حريتي، أو تمييزي عن أخي؛ كان السؤال الذي أقضّ مضجعي: هل ستأكل «الغطوة» أهدابي الطويلة كما أكلت أهداب أختيّ الكُبرَيين من قبلي؟

كانت الغطوة عبارة عن قماشِ شاشٍ حالكِ السواد، يُطوى من منتصفهِ بالطول، ليُشكّل وشاحًا سميكًا بعرض ثلاثين سنتيمترًا، نتحجّب بمعظمه، ونأخذ بطرفه لنغطي وجوهنا، ونثبته بعقدة صغيرة وراء الرأس. كانت الغطوة تُغطّي حقًّا، خلاف ما تعرضه المسلسلات الدرامية من شابّاتٍ بأغطية وجهٍ حريرية هفهافة لا تزيدهن إلا جمالًا. وفق طريقتنا تلك في التغطّي، يبدو أن غطاء الوجه امتدادٌ للخمار، أو خمارٌ قرّر أن يتمدّدَ ويستعمر مناطق جديدة: الجبين والخدين والفم وأسفل الذقن والنحر.

للعلم: عشتار كانت تختمر. تلك الآلهة الطاغية فيما بين الرافدين، كانت تستخدم الخمار رمزيًّا؛ فتظهر مختمرة للحداد على رحيل الفصول، ثم تنزعه للدلالة على وصول الربيع. وبعد 2,000 عام، في القرن الثالث للميلاد، مارست المرأة في مملكة تدمر عادة تغطية الوجه عند الخروج من المنزل، وكذا جارتها المرأة النبطية، التي عاشت في رحاب ما نسميه اليوم «مدائن صالح»، إذ لم تجد حلًّا لاتّقاء شر الذباب والتراب سوى تغطية وجهها. وكما الحنّاء، يبدو أن غطاءَ الوجه لغةٌ يتكلمها مشرق العالم وشعوبه وحضاراته القديمة.

ففي الأسطورة العبرانية أفلح والد راحيل، بفضل غطاء الوجه، في خداع يعقوب وتزويجه ابنته الكبرى ليئة بدلًا عن أختها راحيل؛ فغطاء الوجه خير وسيلة لتنفيق¹ البنات، إذ تتماثل النساء إذا ما غُطّيت وجوههن.

ويُقال إن عادة «بيدكين» اليهودية الأرثودوكسية جاءت من هنا؛ حيث يقف العريس أمام الجميع، ويسدل بنفسه الغطاء على وجه العروس قبل بدء حفل الزفاف، علامةً على تثبّته من هويّتها، وموافقته على ما سيحصل عليه، في مشهدٍ يشبه سلوك البائع وهو يعرض عليكِ قطعة المجوهرات في علبتها المخملية قبل أن يغلقها ويضعها في الكيس.

ولا شك أن سيناريو «العروس المُغطّاة والعريس المخدوع» عابرٌ للمجتمعات والظروف؛ في مسلسل «خالتي قماشة» لم تكن «محبوبة» العروس الأولى ولا الأخيرة التي تتهرب من العريس البغيض «سلطان»، حيث أرسلت له سائس خيل أبيها متخفّرًا بالطرحة البيضاء، لتتحوّل ليلة العرس إلى فضيحة.

وفي المشرق الأقصى أُشيرَ إلى احتجاب المرأة في الكتب البوذية القديمة. وإذا رأيت في فِلمٍ هنديٍّ عروسًا هندوسية تُسدِل أطرافَ ثوبها المُثقل بالخرز على وجهها، فهذا ما يعرف بـ«القونقات»، ويعني استتار المرأة احترامًا لأصهارها الكبار. فكثيرًا ما ترمز تغطية المرأة إلى التغيّرات في وضعها الاجتماعي؛ متزوجةً أو عزباء.

لو أنصفتنا الرمزيات الثقافية، لتحوّلت ثنائية النخلة والناقة، التي ترمز للجزيرة العربية، إلى ثالوثٍ مقدّس: النخلة والناقة والبرقع.

يعرف كثيرون حول العالم البرقع الأسود اللّامع، لكن قلة، حتى من أهل الجزيرة، يعرفون أنه الذؤابة المتقشّفة، والخلاصة العملية لكرنفـال تاريخي من البراقع، ينافس كرنـفـال الأقنعة في فـينيسا، الذي تحول صُنّاعه إلى أساطير.

لقد جالت المرأة البدوية لمئات من السنين، في النفود والدهناء والصمان، ببراقع ملوّنة، حمراء وزرقاء، مشكوكة بالخرز، مقصّبة بالخيوط المُذهّبة، مُزيّنةً بالجنيهات، مطرّزة، وكان من الممكن التعرّف على قبيلة المرأة من شكل برقعها، فالبرقع هنا يضاهي «الوسم» على الإبل، رمزٌ من رموز لغة تتحدثها قبائل تتشابه كما يشبه الماءُ الماءَ، تشابهًا يستثير الحاجة إلى التمايز والتخصيص.

وداخل عالم المرأة في شبه الجزيرة العربية، أخذت المرأة زمام تأويل برقعها بلسانها وشِعرها وسلوكها، تأويلاتٍ تعدّدت وتنوّعت، ثم انقرضت، للأسف، كما انقرضت البراقع الملوّنة لصالح الأسود؛ لصالح تأويل واحد يختزل البرقع بوصفه أداةً ذكورية قمعية في سياقٍ حداثي. وهو معنى لا تجده على لسان وضحى السنجارية ولا شليويح العطاوي، ولن تجده دارجًا على لسان عربي، ولن يظهر إلا في القرن التاسع عشر، على ألسنة المستشرقين، الذين جال بعضهم في الجزيرة العربية ومصمصوا شفاههم امتعاضًا من البدو الذين لا يشربون الخمر ولا تبرز نساؤهم للناس.

انظرْ إلى متعجرف إنقليزي مثل داوتي وهو يتنفّج² أمام الرجال البدو قائلًا: «لا حاجة لمناديل الوجه بين الناس الشرفاء، كذلك أعتقد أنه بينكم أنتم العرب، الذين تكون وجوه نسائهم محجّبة، توجد القبائل الأكثر فسوقًا».

وكم من حداثي عربيّ علك الفكرة السقيمة نفسها، بلا مُخيلة، ولا رغبة في المعرفة، ولا مبالاة بتأويلات الناس لأنفسهم؟

تأمّل مثلًا البون الشاسع بين معنى غطاء الوجه عند المستشرق والحداثي، ومعناه عند «عطفة» القبيلة في المناخات والأكوان، إذا ما برزت العطفة على هودجها، وألقت قناعها وخمارها، في موقفِ تحدٍّ لرجال قبيلتها، ليكونوا هم قناعًا بدل القناع، وخمارًا بدل الخمار، فيحيط الرجال بناقة العطفة، ويربطون أقدام إبلهم كي لا تفر، ويقاتلون دون العطفة حتى الموت.

تقول الشاعرة الزعبية في قصيدة طويلة تصف قومها:

بنات عمي كلّهن شقّن الخبا***بيض الترايب ضافيات جعودها

كل نهار الهوش تنخا رجالها***ستر العذارى بالملاقا أسودها

وتقول وضحى السنجارية:

يوم الدخن خالط غباره***تبيّن الحر والبوم

يا حيف يا غدفتي طاره***أنخى النشامى هاك اليوم

لومي على غوش سنجارة***مالي على غوشكم لوم

هذا الصدى يتردّد في نفوس فتيان الحيّ، فيستميتون لحماية العطفة التي رمت قناعها كما يستميت الجُندُ حول راية الجيش. يقول شليويح العطاوي:

لا رحم أبو من صد عن محرافها***من يوم طار الستر عن مضاوي

نطعن لعين اللي تهل دموعها***تبكي وفي تالي البكا نخاوي

وفي مواضع أخرى، استعملت المرأة غطاء وجهها بوصفه رخصة تبيح لها ممارسة الشعر المكشوف. قالت الشاعرة:

لو يذبحوني هلي بالسيف***حلفت لأسقيه من ريقي

على النقا مبسمي ما شيف***ما فتّشوه العشاشيقي

قلته على المزح والتوصيف***تفضاة بال عن الضيقِ

ومن أطرف الاستخدامات القديمة، استخدام البدوية كشف الوجه لزوجها أداةً لابتزازه عاطفيًّا والتمنّن عليه. فقالت الشاعرة الكارهة زوجها، لما التقيا بعد طلاقهما:

لا واحسايف جيّتي يوم أفرّع***يوم الزميم شارعٍ بالثمانِ

أما أطرف الاستخدامات الحديثة، فهي ظاهرة «المغاتير» التي شاعت قبل قرابة ربع قرن، فاستخدمت المرأة البرقع والنقاب زيًّا، إما لحضور حفلٍ لم تُدعَ إليه، أو لحضور حفلٍ دُعيت إليه، لكنها لا ترغب في تكبّد عناء الزينة والتسريح. شاع وقتذاك تذييل بطاقات الدعوة بعبارة «يُمنع دخول الأطفال والمغاتير». لكن هذا كان يحدث في عالمٍ آخر، عالم بسيط خالٍ من الدعوات الشخصية، والمقاعد المحسوبة العدد، يُشرع فيه قصر الأفراح على مصراعيه لكل المعارف، وربما الأجناب.

لكن… ماذا حدث لأهدابي؟

حدث غزو الكويت. بعد عام بالضبط من بدء ارتداء غطاء الوجه، امتلأت المدن السعودية بأهل الكويت الناجين من الغزو. ومن المرأة الكويتية تعلّمنا شيئين: لبس العباءة على الكتف، والنقاب. مثّل هذان الدخيلان تطوّرًا استحثّ جدالًا فقهيًّا طويلًا، والمفارقة أنه كلما اتّسع الجدال عنهما، اتّسعت معه رقعة النساء اللواتي اعتمدتهما أسلوبًا للحجاب، فالحلول العملية لا يقف أمامها شيء.

أما المفارقة الأخرى، فهي أنهما باتا الشكل الأمثل للحجاب والستر لدى القسم الأشد محافظة من المجتمع.

بفضل النقاب، نجت أهدابي من التآكل، ثم ودّعتُ غطاء الوجه إلى غير رجعة، لكن النقاب أخذ منعطفًا جديدًا بعد ثلاثين عامًا من الغزو، مع وباء كورونا، الذي خلق مساحة جديدة من التسامح مع تقلّص النقاب إلى «كمّامة»، في رحلة اجتماعية معاكسة لتمدّد الخمار.

من أحب التعابير النجدية إلى قلبي قولي: «ما عنكم غطا»، أقولها تمهيدًا لحديثٍ صادقٍ وصريح مع شخصٍ قريب إلى قلبي، مع أنني لا أغطي وجهي.

وبفائض من السخرية، انتبهت إلى نفسي مؤخّرًا وأنا أتصفّح مواقع الملابس الواقية من أشعة الشمس، وأفكّر جديًّا بالحصول على أغطيةٍ للوجه من نسيج عاكس للأشعة فوق البنفسجية، لأحمي بشرتي من أذى الشمس في الرياض وفي السفر.

ألستُ أُشبِه المرأة النبطية؟ يا لهذا الزمن الذي يدور بسرعة رهيبة ويعاود المرور بنا على النقاط نفسها، في ملاهٍ ومآسٍ متعاقبة. وما 2,000 عام في نظر التاريخ؟ إنها ليست أكثر من رفّة عينٍ دعجاء من وراء برقعٍ فاحم.

التنفيق: هو الترويج.

يتنفّج: يُقال عن الطائر عندما ينفش ريشه «تنفّج»، والعبارة كناية عن الغطرسة والتكبّر.

حتى لو أن فعلك فعل شليويح العطاوي

يُذكر شجعان الجزيرة العربية بعزاويهم. فمثلًا، لا يُذكر تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود إلا وبعده تُقال عزوته: «راعي الأجرب».

وهكذا، في هذا التسجيل للدكتور سعد الصويان بتاريخ 3 مارس 1983، يتحدث محمد بن حويل العصيمي عن شليويح العطاوي ويذكره بعزوته: «راع العليا».

وشليويح العطاوي من أشهر فرسان الجزيرة العربية، وفي هذه القصة يروي ابن حويل قصةَ البيت المشهور: «يا جاهلٍ باسمي تراني شليويح»، إذ رفضت فتاة أن تسقيه الماء، حتى لو كان فعله فعل شليويح العطاوي.

إلا أن الإبل ستؤخذ ويستردها شليويح، ويتغنى بـ«يا جاهلٍ باسمي تراني شليويح».

أكثر ما يعجبني في قصص الناس هو ما وراء القصة نفسها...

أم عبدالرحيم، ليش اهتمت بالأشجار والورد؟

تقول أن سبب اهتمامها لأنها تَرِكة زوجها أبو عبدالرحيم، رحمة الله عليه: «يأكل منها طير فيها له أجر».

فاطمة الطلحي، أم عبدالرحيم، فلانية هذا الفِلم، تعيش في مزرعتها في شفاء الطائف، وقريب منها مصنع أبوها، يحيى الطلحي، اللي تجاوز عمره 100 عام (الله يعطيه الصحة والعافية).

تزرع أم عبدالرحيم الورد الطائفي والمشمش، والضرمه «اللي يسمونه اليوم لافندر»، تقولها أم عبدالرحيم باستياء من الجيل الجديد، مثل استيائها من استخدامهم للخميرة مع الخبز.

ثامر السنيدي

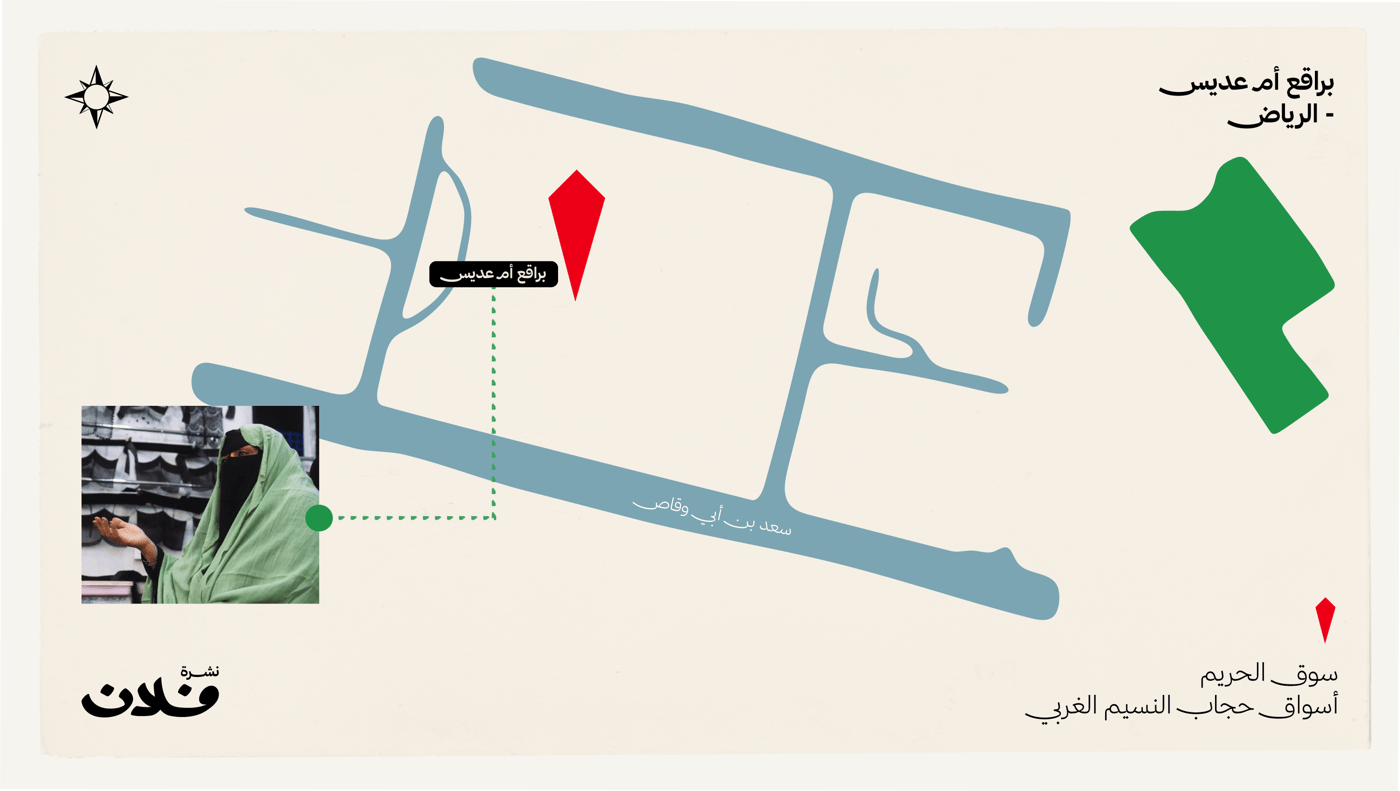

سوق حجاب - براقع أم عديس

في أشهر أسواق الرياض القديمة «سوق حجاب»، عاشت أم عديس حياتها. بدأت في حياكة البراقع وهي بنت 17 سنة، حتى أصبحت اليوم أشهر النساء في هذه المهنة.

أم عديس ما تبيع البرقع خام، تبيعه مع قصته، وتشرح الفرق بين كل برقع والثاني.

ثامر السنيدي

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.