الكشتة ليست تجربة عابرة

في معاني الكشتة

تتخذ المدينة الحديثة ملامح حادّة؛ بنايات إسمنتية، ضوضاء، عوادم سيارات، وطرق سريعة مزدحمة. حياةٌ تمضي على عجل، يُسابق فيها الإنسان ظلَّه. ولهذا، يحاول التخفّف من هذا الحمل الحضري، ولو لساعات؛ يقضيها في الطبيعة تأمّلًا أو استرخاءً، أو محض هروب مؤقّت من جداول المواعيد وقوائم المهام اللانهائية.

لكن في حالتنا، لا تُعدّ «الكشتة» مجرّد تخلٍّ مؤقّت عن شكل المدينة، بل هي فعلُ عودة، رجوعٌ أصيل لا يشبه الخروج، بل يُشبه عودة الابن إلى حضن أمّه، لا بدافع الحنين فقط، بل كأنه لم يُفارقها أصلًا.

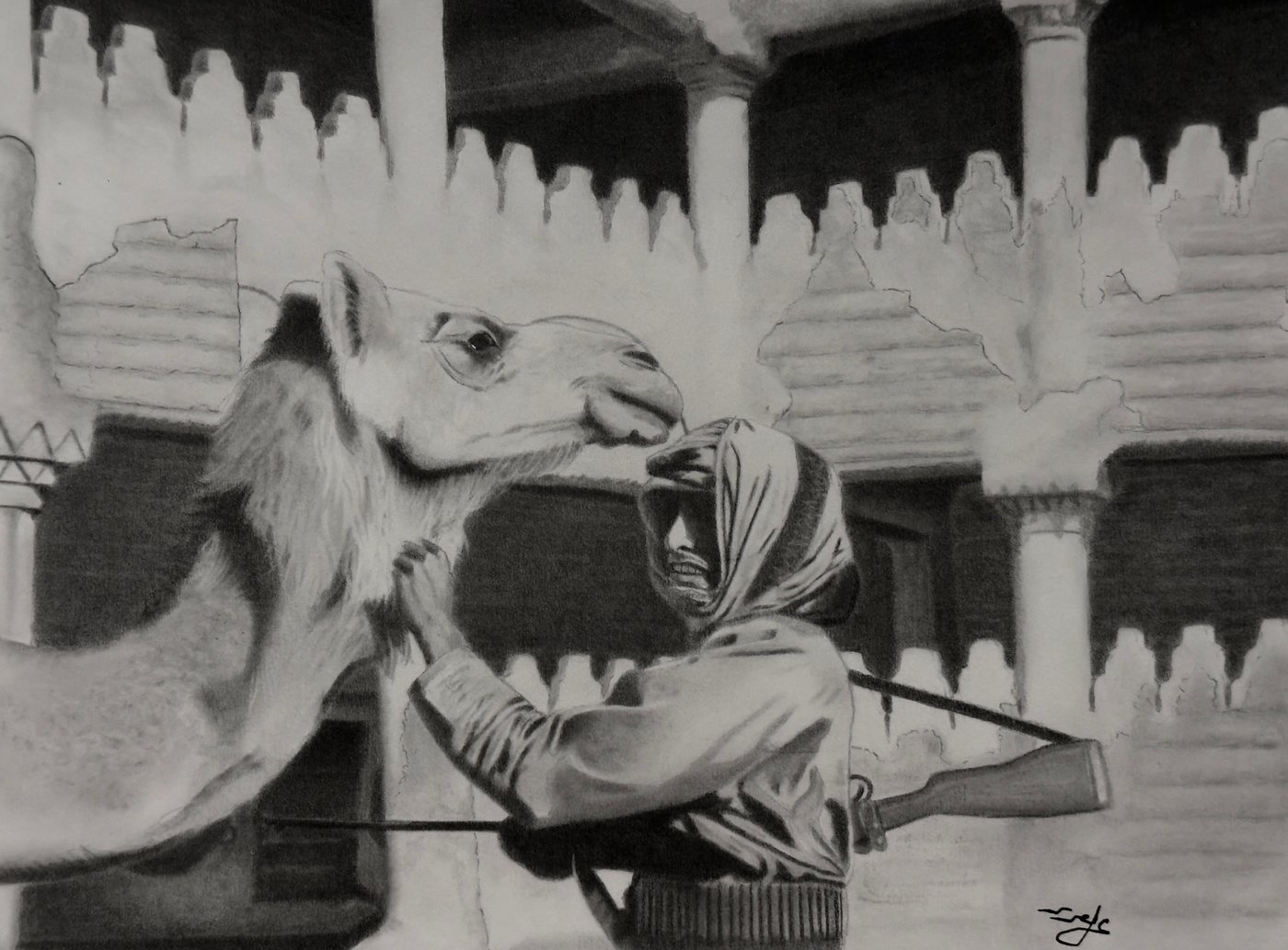

الكشتة رحلة للصحراء في تعريفها، ولكنها في سياقنا، ممارسة ثقافية سبقت التطبيقات الحديثة وخرائط الـ(GPS). ليست مغامرة بريّة بقدر ما هي استدعاء لذاكرة تمتدّ أعمق من الطريق الإسفلتي، وأبعد من آخر برج تغطية.

صحيح أن عمق التوغّل في الصحراء يختلف من شخصٍ لآخر، وكذلك مدّة البقاء، لكن الجوهر واحد: أن تكون هناك، على طرف «طعس»، ولو لم يكن هناك خزامى ولا ربيع. يكفي أنك هناك فقط، وأما باقي التفاصيل فستتداعى من تلقاء نفسها.

نوّاف الحربي

سجّة

ها أنا ذا أكتبُ الآن وعيني تلمح من النافذة موجات البحر وهي تتهادى وقت الأصيل، أنظر إلى هذا البحر الذي أجاوره منذ سبعة عشر عامًا، وهو الذي لا يبتعد عني إلا قرابة 300 متر فقط. إلا أنني -بعد كل تلك السنوات- ما زلتُ لم أقتحمْ عبابَه ولم أسبح فيه قط! وما كان احتكاكي به إلا معابثات عابرة لا تعدو أن تكون محاولات فاشلة لإنشاء علاقةٍ وديّة بيني وبينه.

ومن جهة أخرى فإنني لن أتردّد في ركوب سيارتي والسير بها مسافةً طويلةً قد تصل إلى 500 كيلومتر، وكل ذلك فقط من أجل «الكشتة»!

لن أفسّرَ المفارقة السابقة بنحوٍ منطقي ومباشر؛ إذْ إنَّها ستسقط مع أبسط اختبار منطقي مُجرّد، مثلها في ذلك مثل كثيرٍ من الثقافات البشرية المتورطة بإشكالية السياق وإحالاته.

تبدو الكشتة فعلًا بشريًّا غير مفهوم لمن هم خارج هذا السياق الثقافي، ولك أن تتخيل نفسك أمام شخص من ثقافة أخرى وأنت تحاول إقناعه بجمالية فكرة أن تهجر المدينة والتكنولوجيا والأضواء والحياة الصاخبة، وتستقطع جزءًا كبيرًا من الساعات أو الأيام، وربما الأسابيع، من أجل الذهاب إلى عمق الصحراء والابتعاد عن كل مظاهر الترف تلك، وممارسة حياة إنسان الصحراء البدائي (البدوي) بكل حبٍّ وسعادة وابتهاج!

ربما ستنظر الآن نظرة سخرية على كلامي أعلاه، وفي أحسن الأحوال تنظرُ نظرة إشفاق وأنت تقول: يا لهذا العربي الذي أخذه حبه إلى الصحراء والكشتة، فأغفلَ كل مظاهر الرحلات التي يقوم بها البشر حول العالم. هل نسي رحلات تسلق الجبال؟ أم أنه لا يعلم عن رحلات الصيد في أعماق المحيطات ومجاهل الغابات وأغوار الكهوف؟

إن كنتَ قد قلتَ ذلك أو طرحت أسئلة مشابهة للأسئلة المذكورة آنفًا، فإنك بذلك تُسقط مقاربتي التي أنا بصددها؛ لأنك اختبرتها منطقيًّا، وهذا الاختبار المنطقي هو الورطة التي تعاني منها العديد من الثقافات البشرية حول العالم، والكشتة من ضمنها.

لذا أرجو أن تسمح لي بأن أقول لك: إن الكشتة تختلف عن كل ذلك تمامًا، وهذا الاختلاف ليس نابعًا من طبع الممارسة، بل من طبيعة الإنسان الذي يقوم بها؛ فأغلب الذين ذكرناهم أعلاه، إنما يذهبون إلى تلك الرحلات بوصفها طارئة على طبيعتهم البشرية، هم يخوضونها وفي أذهانهم أنها «تجربة» من ضمن تجارب كثيرة يقتحمها الإنسان في حياته، حتى وإن كرر تلك التجربة فهو يكررها لجمالٍ وجده بها ولا يعني بالضرورة أنها أصبحتْ من صميم ثقافته. وهنا تحديدًا يكمن الفرق، فكون هذه الممارسة من طبيعة الإنسان ومن نسيجه الثقافي الذي ما انفك يتربى عليه وتنمو حواسه على تفاصيله -حتى وإن أبعدته حياة المدينة عنه- فهو إنما يعد نفسه جزءًا منها وهي جزءٌ منه، وهو بذلك لا يذهب إلى الصحراء بل يعود إليها.

حسب كثير من المصادر، فإن كلمة «كشتة» قد دخلت على ألستنا من اللغات التركية والفارسية، وهي عندهم بالمعنى ذاته الذي نستخدمه الآن: «نزهة بريّة». ولسنا هنا بصدد تتبع تاريخ الكلمة وشجرة عائلتها وما طرأ عليها من زيادة ونقصان، ولكن ما يمكن قوله في هذا أنها مثل كثير من الكلمات التي استوعبها اللسان العربي وفتح لها أبواب المعاجم وعزف لها أنواع التصاريف اللغوية، فصار لها فعل «يكشت»، ومصدر لغوي «كشتة ومكشات»، وجمع «كشتات ومكاشيت»، وغير ذلك من الألاعيب اللغوية. وحتى لو رفضها برنامج (Word)، ولا يزال يضع خطًّا أحمر تحتها، فإن إضافتها إلى قاموسه لا تحتاج أكثر من ضغطة زر.

لقد تغنّى شعراء العربية منذ العصور السحيقة بفكرة الابتعاد عن الناس و«الحي» في حالات الضيقة والهم، والذهاب إلى قلب الصحراء للترويح عن النفس وتسلية الخاطر، فهذا طرفة بن العبد في معلقته يقول:

وَإِنّي لَأَمضي الهَمَّ عِندَ احتِضارِهِ

بِعَوجاءَ مِرقالٍ تَروحُ وَتَغتَدي

فها هو يصف حالته بأنه «يُمضي» هذا الهم عندما يعتريه، وذلك بركوب ناقته والابتعاد عن الضغوط الاجتماعية والنفسية محاولًا التخفيف عن نفسه بذلك. ويتضح لنا هذا المعنى بعد عدة أبيات تلي البيت السابق، وذلك عند قوله:

عَلى مِثلِها أَمضي إِذا قالَ صاحِبي

أَلا لَيتَني أَفديكَ مِنها وَأَفتَدي

وفي المسار نفسه نجد الشعر النبطي يسير ويتتبّع المعاني ذاتها، فهذا الشاعر مهنا السعدي يقول:

جوّ المدينه لا حداني على الضيق

البر سلوة خاطري وانشراحه

نصيت جوّ خالي من المخاليق

بعدي عن إزعاج المخاليق راحة

إن ما قاله الشاعران في الأبيات السابقة، تواطأ على قوله الكثير من الشعراء قديمًا وحديثًا. وهذا التواطؤ لا يمكن أن يأتي إلا لوجود حاضنة شعبية تستهوي هذا القول وتستلذ هذه المعاني. وهو مع ذلك كله إنما هو غاية واحدة من غايات «الكشتة» وليست هي الغاية الوحيدة، إذ يمكن تعديد العشرات من الغايات الأخرى التي قيلت على ألسنة الشعراء ودارت في مجالس الناس، وأعتقد أن القارئ الكريم سيستحضر الآن في ذهنه غايات أخرى للكشتة تكفيني عناء التعداد.

وخلاصة الأمر هو أنّ الكشتة ليست هواية طارئة ولا تجربة مؤقتة، بل ثقافة خالصة وإرث معرفي أصيل تضرب جذوره في أعماق سلالاتنا ومشجّراتنا. وفرق كبير جدًّا بين الطارئ والمؤقت من جهة، والخالص والأصيل من جهة أخرى.

أعودُ إلى تأمّل موجاتِ البحرِ وهي تتهادى وقت الأصيل وأتخيّلُ كاتبًا ما، في مكانٍ ما، ينظرُ من نافذته المُطلّةِ على الصحراء التي يجاورها منذ سنوات عديدة، إلا أنه لم يقتحمها بعد، ينظرُ إليها مليًّا وهو يفكر في كتابة مقالة عن ثقافته البحرية، ولكنه -مثلي- متورّطٌ بثقافته، متورطٌ بالسياق، متورطٌ بالإحالات.

«أمس الضحى عديت في نايف الحيد»

«عديت في رجم سباعه مجاويع»

«عديت في راس الطويل المطلي»

على رأي الدكتور سعد الصويان، فاستحضار ذكر الأماكن «النايفة» من أغراض الشاعر الأساسية. لأن المكان المطل المرتفع يشحذ اهتمام الشاعر ويطلق بصره وفكره. ولم يكن الشاعر متفرّدًا عن بقية الناس في ذلك، فهذا الراوي خفيج بن عبدالله بن بدهان الرمالي، في تسجيل مع الدكتور سعد الصويان، بتاريخ 17 ربيع الأول 1403 هـ، الموافق 1 يناير 1983 يقول: «وأنا أرقى هاك الأبرق الطويل، ويوم رقيت وأنا أتذكر البداوة». ولا يزال من مقاصد الناس الذهاب إلى الأماكن النايفة المرتفعة.

تختلف النظرة لـ«الطلعة» أو «الكشتة» من شخص للثاني. وواحد من أكثر المشاهد اللي تشد انتباهي: «التطعيس»، وهو صعود الجبال الرملية. وهذا يحتاج تعديل السيارة وتجهيزها لهذه المهمة.

في هذا الفِلم كان «الفلاني» اللي معنا: أحمد الصمعاني، أبو وليد، من أقدم الناس في تعديل السيارات وتجهيزها. يعيش حياة قد يشوفها البعض متباينة، لكنّي أشوفها طبيعية؛ يقضي أول ساعات الصباح في مزرعته مع الغزلان، ويفتتح باب ورشته في التاسعة.

يوم الجمعة هو اليوم المشهود، يوم الكشتة، يتجه الناس إلى مكان واحد، ويجتمع المئات -وأحيانًا الآلاف- من الناس تحت جبل رملي واحد «الطعس»، يستمتع هالجمهور بمشاهدة الكباتن يمارسون هذه الرياضة، أو «الاستعراض الرملي» مثل ما يسميه أبو وليد.

أكثر ما يثير في شخصية أبو الوليد علاقته بعياله، يوم يقول: «أنا واحد ربّوني عيالي». هذه المعاني يصعب شرحها وكتابتها، يبي لك تشوفها في هذا الفِلم.

ثامر السنيدي

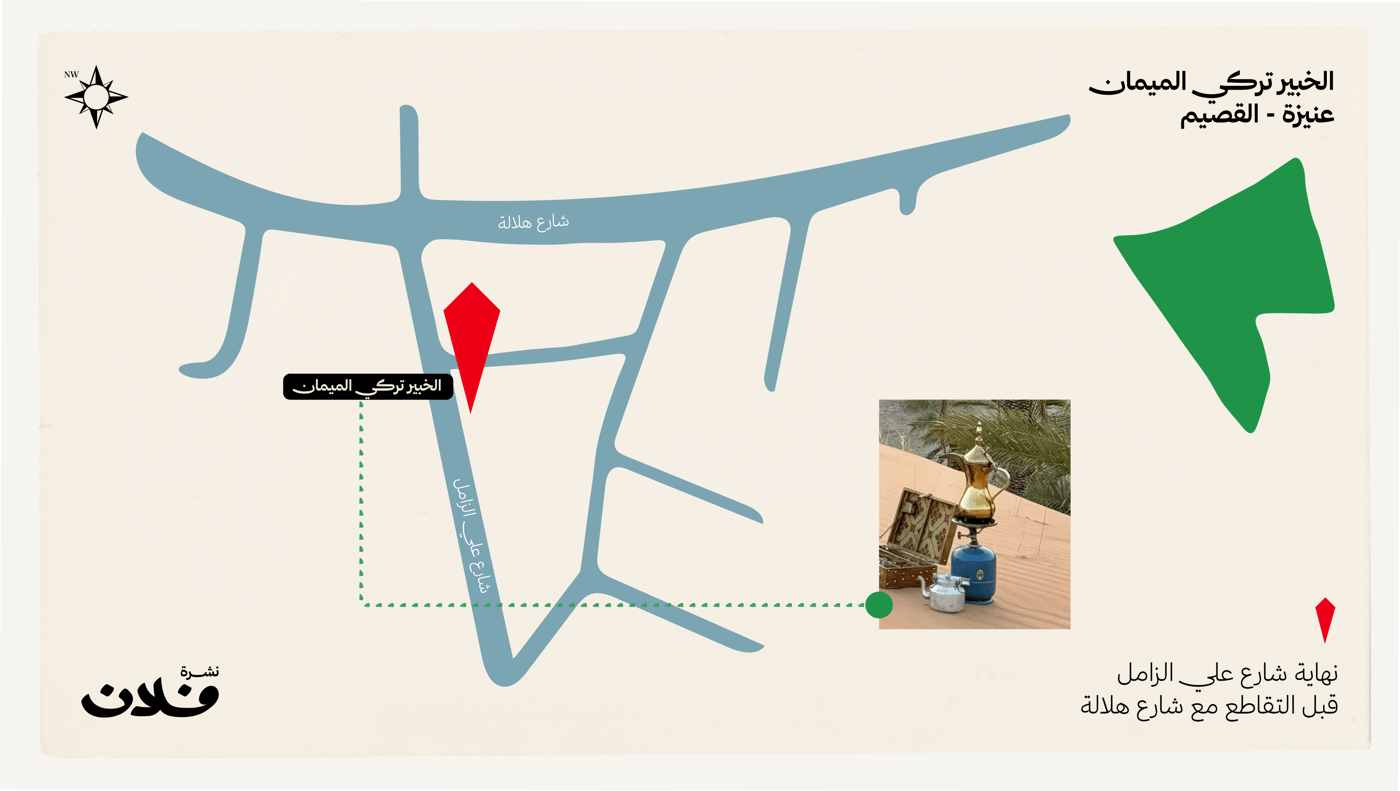

تركي الميمان، مختص بالدوافير، وعملة نادرة في مجاله؛ فني وخبير له أكثر من ثلاثين سنة في المجال. سيّرت عليه وأخذت معه سالفة وبيالة شاهي، ولا بد من الكليجة.

إذا ودك تسوي صيانة لدوافيرك بعد موسم المكشات، عندك محل الخبير تركي الميمان بعنيزة.

أهم شيء لا توقف سيارتك عند المحل عكس السير، ترى ممكن تجيك مخالفة.

محمد السعدون

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.