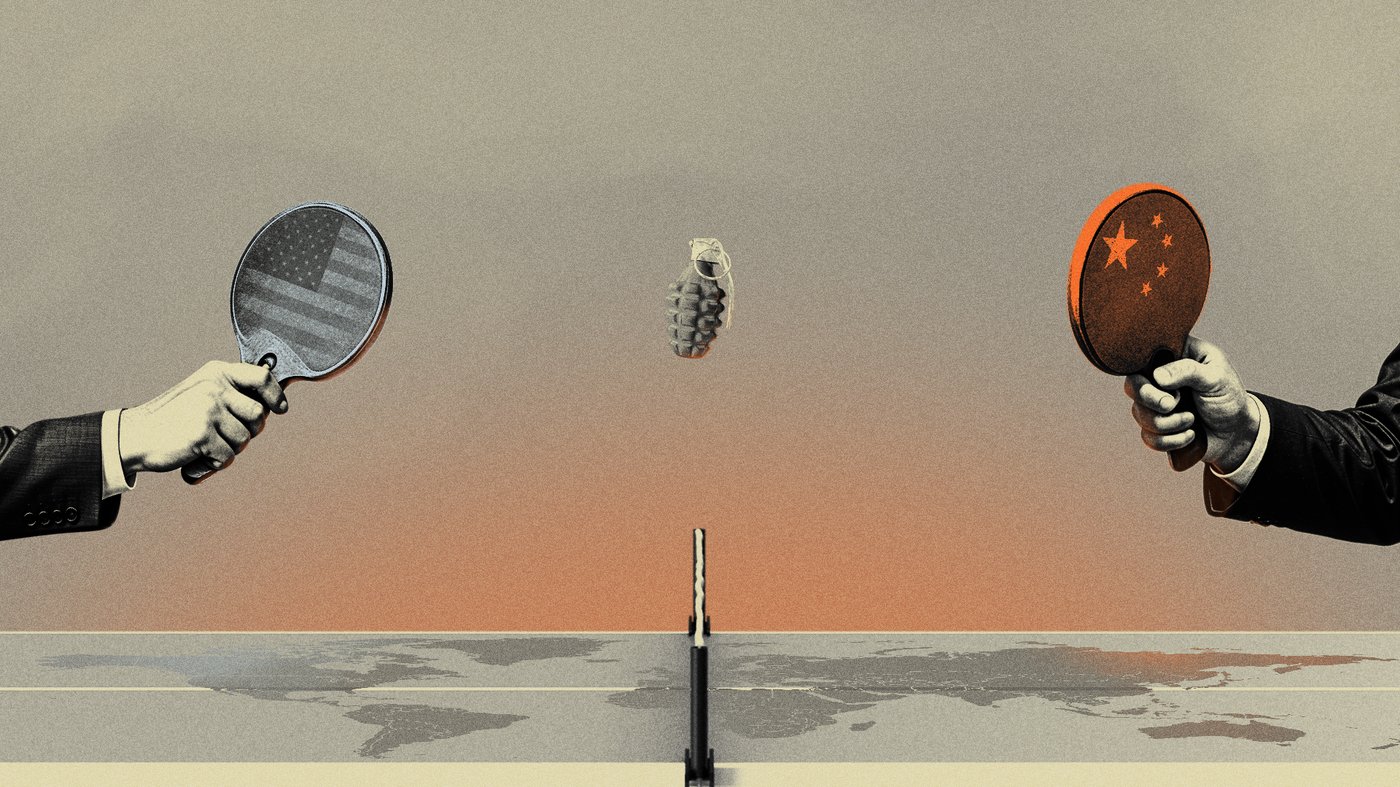

كيف ستعيد أمريكا والصين تشكيل العالم

يقف العالم أمام مفترقٍ غير مسبوق: إما ترميم النظام التجاري بآلياتٍ عادلةٍ ومتوازنة، أو ترسيخ الانقسام وتوسيع رقعة النزاع.

يشهد العالم منذ أواسط العقد الحالي توترات تجارية عميقة بين أكبر اقتصادين عالميين: الولايات المتحدة والصين. وتصاعدت إلى حدٍّ لم يشهد التاريخ مثيلًا له في ظروف العولمة الراهنة.

وأثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات فلكية بلغت 145% بل وتهديده برفعها إلى 200% صدمةً للاقتصاد والأسواق العالمية. ردّت الصين سريعًا برفع الرسوم إلى 125% ووقفت الاقتصادات الأخرى -مثل أوربا والدول النامية- على حافة قلقٍ من انعكاسات هذه المواجهة.

هل نحن أمام محطة مفصلية ترسم مستقبل النظام العالمي؟ وهل هذا المشهد الجديد ينبئ عن جديّة أمريكية –تراها أطراف أمريكية مهمة دَينًا قد تأخر سداده– في وقف الصعود الصيني، ليس فقط الاقتصادي، بل أيضًا السياسي والعسكري؟ هل ستخضع الصين للضغط والإذلال الأمريكي؟ وهل تضع هذه الأزمة نهايةً نحو الاتجاه إلى العولمة والتجارة الحرة؟ أم أنها مجرّد فصولٍ من لعبة ضغط ستنتهي بتسويةٍ تحمل قدرًا من التنازلات بين الطرفين؟

الجذور السياسية والاقتصادية للأزمة

لم تأتِ هذه الأزمة من فراغ؛ فالاحتقان بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين يعود إلى سنواتٍ سابقة. منذ التسعينيات، برزت الصين لاعبًا صناعيًّا عملاقًا. ومع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة لتصل إلى مئات المليارات سنويًّا.

وترى غالبية التيارات اليمينية في الولايات المتحدة -ومنهم ترمب- أن تلك الطفرة عرّضت المصنع الأمريكي «للنهب»، مؤديةً لفقدان وظائف في قطاعات الحديد والصلب والنسيج. وطرح ترمب، خلال حملاته الانتخابية، فكرة أن العجز التجاري «سرقة»، وأن الحلَّ الوحيد فرضُ رسومٍ جمركية حادة.

ومن منظورٍ اقتصادي بحت كان صعود الصين، وبشهادة تقارير اقتصادية معتبرة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حتميًّا، بفعل وفرة اليد العاملة وانخفاض التكلفة. إضافةً إلى سياسات صينية مكثفة -قد لا تكون عادلة- في دعم قطاعات التصدير.

ساهم تضخم العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي بلغ نحو 263.3 مليار دولار عام 2024 -وفق بيانات محدّثة حتى نهاية العام- في تغذية المشاعر الحمائية داخل الولايات المتحدة، وأخذ ترمب ذلك ذريعةً لتدشين أكبر مواجهةٍ جمركية منذ قانون سموت - هولي في 1930.

ترمب وفريقه: خلفيات القرارات التصعيدية

من أبرز مهندسي التصعيد الاقتصادي في إدارة ترمب، مستشار التجارة، بيتر نافارو، الذي آمن طويلًا بأن الصين تمارس سياساتٍ غير عادلة وتسرق التكنولوجيا الأمريكية. كذلك لَعِب روبرت لايتهايزر، أحد كبار مستشاري ترامب السياسيين وممثله التجاري السابق، دورًا محوريًّا في المفاوضات وقيادة الضغوط

أما في الجانب المالي، فقد عبّر سكوت بيسنت، وزير الخزانة، عن اقتناعٍ بأن واشنطن تملك «هيمنة التصعيد»، مستندًا إلى نظرية: الصين لا تستطيع ردّ الضربة اقتصاديًّا بالحدة نفسها. اعتقد ترمب أن رفع الرسوم سيُرغم بكين على تقديم تنازلاتٍ تتعلق بالتكنولوجيا وملكيّة الشركات الأجنبية، وسيُرضي القاعدة الانتخابية التي ترى في الصين الخصم الأبرز استراتيجيًّا للولايات المتحدة. كما راهن على دعمٍ داخلي من الولايات الصناعية المتضررة –مثل بنسلفانيا وأوهايو– معتقدًا أن توطين الصناعة سيعوض الخسائر. لكنه تجاهل تحذيرات بعض الجمهوريين التقليديين الرافضين للحمائية المتشددة، ممن يعدّون هذه السياسة تهوّرًا يهدد استقرار السوق والاقتصاد العالمي، والأمريكي تبعًا لذلك.

الرد الصيني: استراتيجية النَّفَس الطويل

جاء الرد الصيني عنيدًا، أو كما ذكرت بلومبرق: «في الحرب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، لن تكون بكين هي الطرف الذي سيرمش أولًا. الرئيس شي جين بينق، قادر على تحمل آلام اقتصادية وسياسية أكبر بكثير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.» إذ رفعت بكين الرسوم على الواردات الأمريكية إلى 125%، وهدّدت بالمزيد إذا سارت واشنطن نحو مستوياتٍ جنونية قد تبلغ 200%.

ما كان مفاجئًا للبعض، تنظيم الصين لصفوفها بسرعة؛ حيث كشفت قدراتها المالية والاقتصادية عن قدرة البنك المركزي الصيني على دعم الاقتصاد -من خلال ضخ السيولة وتحرير الاحتياطيات- لمواجهة أي انكماش تجاري مفاجئ، مما يوفر حماية مالية قوية.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات الصينية الكبرى على تنويع أسواقها عبر التوسع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بهدف استقطاب أسواق بديلة لتعويض أي تراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الداخلي، تستثمر القيادة الصينية خطاب «العداء الأمريكي» لتعزيز النزعة القومية الصينية، في بلد يتميز باعتداده واعتزازه الذاتي، مما يبرر سياسات الإنفاق والتحفيز الواسعة، مع التأكيد على رفض الرضوخ والخضوع للضغوط الخارجية.

من جهةٍ أخرى، تحتفظ الصين بسلاحٍ محتمل -على الأقل نظريًّا- متمثل في حيازتها الضخمة لسندات الخزانة الأمريكية، وإن كان هذا سلاحًا ذا حدين.

السلاح ذو الحدين

شهدت السندات الأمريكية بأجل عشر سنوات قفزةً في العوائد بنحو 4.5% – 5% وهو مستوى تاريخي يضاعف تكلفة الاقتراض الحكومي، على مستوى الأفراد والشركات. ويعني هذا ارتفاعًا في كلفة الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية؛ ما قد يبطئ الاستهلاك ويرفع مخاطر الركود، فيما تُضطر الشركات لتأجيل توسعاتها أو إغلاق خطوط إنتاج، فتفقد شرائح من العمال وظائفها.

تمتلك الصين -بصفتها ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة تتراوح بين 760 و761 مليار دولار حتى يناير 2025- أداةً مالية هائلة يمكنها التأثير في الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويُشار إلى إمكانية بيع هذه السندات بـ«الخيار النووي»؛ لما قد يترتب عليه من اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.

لكن هذا القرار السياسي -قبل أن يكون اقتصاديًّا- محفوف بمخاطر جمة على الصين نفسها؛ لأن هذه السندات ليست مجرد استثمار، بل ضمان سياسي للتعاون بين البلدين. وهنا يبرز التساؤل حول مدى جدوى استخدام الصين لهذه السندات سلاحًا اقتصاديًّا وسياسيًّا.

فبيع السندات قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها، مما يرفع تكاليف الاقتراض الأمريكية، لكن هذا التحرك سيضرّ أيضًا بالصين؛ إذ يقلل من قيمة أصولها المُقوّمة بالدولار، ويعرّض اقتصادها -المعتمد بقوة على التصدير- لمخاطر كبيرة.

ويشير الخبير الروسي ألكسندر نازاروف، في منشور على تلقرام، إلى أن بيع السندات سيطرح تحديًا كبيرًا: «أين ستستثمر الصين الدولارات الناتجة؟ تحويل هذه الأموال إلى اليوان سيرفع قيمته، مما يقلل تنافسية الصادرات الصينية، وهو ما يتعارض مع استراتيجيتها الاقتصادية.»

سلاح الزراعة

تستغل الصين أيضًا، ببراعة، نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي، وخاصة القطاعات الزراعية، وتستخدمها وسيلةً للضغط السياسي والرد على سياسات ترمب التجارية.

فقد فرضت الصين رسومًا جمركية انتقامية على المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل فول الصويا ولحم الخنزير، مستهدفةً بشكل رئيس الولايات الزراعية في الوسط الأمريكي التي تُعدّ معاقل دعم ترمب، مثل آيوا ومينيسوتا.

هذه الإجراءات أثّرت بشدة في المزارعين؛ حيث تسببت في انخفاض الصادرات الزراعية وخسائر اقتصادية كبيرة، مما اضطر الحكومة الأمريكية لتقديم تعويضات بمليارات الدولارات بين عامي 2018 و2020. وكانت هذه الرسوم ردًّا على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات الصينية، والتي وصلت إلى أكثر من 250 مليار دولار في فترته الأولى.

وتسعى الصين لضرب ترمب في مناطقه الداعمة، مستغلةً الاعتماد الأمريكي على السوق الصينية للمنتجات الزراعية. وبات هذا نهجًا لبكين في معاركها مع الولايات المتحدة؛ فهي تستخدم القوة الاقتصادية أداةً سياسية، مع الحفاظ على احتياطي من الإجراءات لمواجهة أي تصعيد مستقبلي.

سلاح المعادن النادرة

من أبرز الأسلحة غير التقليدية التي تمتلكها الصين: احتكارها لسوق المعادن النادرة؛ إذ تسيطر الصين على نحو 80% – 90% من موارد تلك المعادن، وعلى 85% من عمليات فصلها عالميًّا. وتُنتج الغالبية العظمى من المغانط النادرة المستخدمة في صناعات دقيقة، مثل الطائرات المقاتلة والسيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية.

وفي خطوة تصعيدية، فرضت الصين قيودًا على تصدير سبعة من هذه المعادن إلى العالم، مما أجبر الشركات الأمريكية على طلب تراخيص للتوريد، وهو تحرك قد يتطور إلى حظر شامل (على أمريكا بالتحديد). وتشمل هذه العناصر عناصر ثقيلة يصعب استبدالها، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، التي تُعد مكونات حيوية للمغانط العالية الأداء.

بدأت أمريكا جهودًا لتطوير سلسلة توريد محلية، مدعومة بقانون الإنتاج الدفاعي، مثل مشروع منجم ماونتن باس في كاليفورنيا ومصنع في تكساس لإنتاج المغانط. ومع ذلك، يُقدّر الخبراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات بسبب التحديات التقنية والبيئية.

والصين، لا تهيمن فقط على الموارد، بل أيضًا على التقنيات اللازمة لمعالجتها، وقد منعت مؤخّرًا تصدير هذه التقنيات، مما زاد من تعقيد المشهد على أمريكا. وفي حال استُخدم هذا السلاح بالكامل، فقد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في سلاسل توريد أمريكا لمنتجاتها التكنولوجية والدفاعية.

فن الصفقة – النهج التراجعي لترمب

في أسبوع واحد، تراجع الرئيس ترمب عن سياسة التعريفات الجمركية العنيفة التي هزّت الأسواق العالمية وعوائد السندات، معلنًا هدنة 90 يومًا، لا تشمل الصين، تحت ضغوط اقتصادية وداخلية من فريقه، ووسط مخاوف من انهيار مالي.

وتناقض تصريحاته برز جليًّا: فبعد تأكيده الواثق «أنا أعرف تمامًا ما أفعله!» ووعوده بأن «كل شيء سيكون على ما يرام»، اضطر للإذعان لهلع الأسواق، كاشفًا هشاشة استراتيجيته أمام ردود فعل الأسواق القوية.

وبدا أن ما يخرج من تصريحات وتسريبات متعددة من البيت الأبيض، بعد التصعيد الأمريكي الأولي، يُشير إلى رغبة من ترمب للتهدئة مع بكين، ممزوجة بخشية من الضرر الذي يمكن أن تُحدثه لاقتصاد «أمريكا ترمب»؛ حيث توقع ترمب أن يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الصيني، في إشارة واضحة إلى رغبته بالحوار. لكن هذه الإشارات المتعددة لم تلقَ ترحيبًا صينيًّا؛ فقد اكتفت الصين باستعدادها للحوار، لكن ليس بشروط أمريكا. ورافق ذلك تهديدات صينية بأشكال متعددة للولايات المتحدة الأمريكية، مبينة قدرتها على إحداث الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

«إنه الاقتصاد يا غبي»

«إنه الاقتصاد يا غبي» (It's the economy, stupid) عبارة شهيرة صاغها جيمس كارفيل عام 1992. لكن في هذا الصراع الذي يشهده العالم الآن بين قطبيه، لا يُعدّ الاقتصاد وحده من سيحدد سير المعركة، بل هناك عدة اعتبارات ستشكّل سَير المعركة ونهايتها، الكثير منها ليس اقتصاديًّا بحتًا.

ومن أهم هذه الاعتبارات، اختلاف الأنظمة السياسية ودورها المثير في ترجيح كفة طرف على الآخر. فالرئيس الصيني يدير نظامًا سلطويًّا: لا خسارة انتخابات تقلقه، ولا مجلس شيوخ ونواب يناكفه، ولا أحزاب تنافسه. أو كما عبر عنها فورد هارت، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الصين وتايوان، في حديثه لبلومبرق: «عتبة الألم لدى شي (الرئيس الصيني) من نوع مختلف تمامًا عن ترمب، وشي قادر على تحملها إلى أجل غير مسمى تقريبًا. هذه معركة سياسية، وشي سيفوز بها حتى وإن كان الثمن الاقتصادي هائلًا.»

احتمالات الانهيار واستشراف نظام عالمي جديد

إذا بقي منحى التصعيد بلا كوابح، فقد تواجه بعض الدول الهشة خطر إفلاس أو انهيار عملتها بسبب الغلاء وضعف الاحتياطيات. وتُذكّرنا هذه الأزمة بمراحل تاريخية صعبة، مثل أزمة الديون في الثمانينيات، أو تأثير قانون سموت - هولي في 1930، الذي سرّع الكساد الكبير. الفارق الآن، أن الاقتصادات مترابطة أكثر، مما يجعل التداعيات أسرع وأعمق.

على الصعيد الجيوسياسي، فهذه الحرب قد تسرّع تحولاتٍ استراتيجية؛ فليس سرًّا سعي الصين إلى بناء تحالفاتٍ اقتصادية موازية، مثل إنشاء ممرات تجارية تربط آسيا وأوربا وإفريقيا ضمن مبادرة الحزام والطريق. وسيتسارع اتجاه بعض الدول المتضررة من السياسة الأمريكية للارتماء في أحضان بكين طلبًا للتمويل والاستثمار.

وإذا استمر ترمب في توجهات الحمائية الشعبوية، فسنرى تكتلاتٍ اقتصادية تتنافس في مناخٍ يشبه حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، حيث سادت الانقسامات التجارية، مما سيكون له عواقب سياسية وخيمة. فالترابط الاقتصادي قطعًا يقلل القلاقل الجيوسياسية، والعكس صحيح.

مفترق طرقٍ دولي وصراع على مستقبل العولمة

لم تعد المواجهة بين القوتين الاقتصاديتين العُظميين مجرّد أرقامٍ عن وارداتٍ وصادرات أو نسب رسومٍ جمركية؛ إنها امتحانٌ لقدرة نظام العولمة الحالي على الصمود أمام نزعاتٍ قومية متشددة ستؤدي إلى أزمات متشابكة: من ارتفاع عوائد السندات إلى انفلات في التضخم.

في الولايات المتحدة، يسعى ترمب لكسب نقاطٍ سياسية داخلية عبر إظهار حزمٍ ضد الصين لكن التكاليف قد تنقلب عليه في أي لحظة، فالشركات الأمريكية تخسر سلاسل الإمداد الرخيصة، والمستثمرون يتوجسون من قراراتٍ مفاجئة تفكّك اقتصادًا دوليًّا عاشت عليه أمريكا لعقود.

على الضفة الأخرى، يبدو أن الصين تتجهّز لأخذ موقعٍ أكثر استقلالية، مستفيدةً من ضخامة سوقها المحلي وتقنياتها المتطورة، مع مواصلة بناء علاقاتٍ وشراكاتٍ جديدة على نطاقٍ واسع، لكن أيضا مع خسائر ثقيلة على المدى القصير والمتوسط.

وفي حال استمرت الأزمة، سيدخل العالم عصرًا من الحمائية والاضطرابات الاجتماعية والمالية، قد يعيد للأذهان «الكارثة التنظيمية» في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، وإن كان ذلك بصيغةٍ محدّثة تتلاءم مع تشابك اقتصادات القرن الحادي والعشرين.

في كل الأحوال، يقف العالم أمام مفترقٍ غير مسبوق: إما ترميم النظام التجاري بآلياتٍ عادلةٍ ومتوازنة، أو ترسيخ الانقسام وتوسيع رقعة النزاع. فينتهي بنا المطاف إلى نظامٍ عالمي متعدد الأقطاب ومفتّت، يضع نهايةً لعقودٍ من العولمة أو شبه العولمة كما عرفناها.

هذه الأزمة، ليست حدثًا عابرًا يمكن احتواؤه بإجراءٍ أو اجتماعٍ مبسّط، بل لعلها نقطة انعطافٍ ستحدّد أيّ وجهٍ للعالم سنراه في المستقبل القريب: تعاونٌ يعيد ضبط قواعد التجارة ويجسّر الهوّة بين القوى الكبرى؟ أم انزلاقٌ نحو حمائية مدمِّرة تفتّت جسورًا شُيّدَت على مدى أكثر من نصف قرن؟

الأكيد أن مستوى ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي قد اهتزّ ولأمد غير منظور. وخسرت أمريكا -ربما للأبد- مكانتها باعتبارها ملاذًا اقتصاديًّا آمنًا.

فقرة حصريّة

اشترك الآن

«الصين لن تنتصر على أمريكا»، عنوان حلقة سابقة من بودكاست فنجان؛ تحدّث فيها المحلّل الاقتصادي والمالي بسّام نور عن مشهد الاقتصاد العالمي والمنافسة ضمنه بين أمريكا والصين، وواقعية استمرار النموّ الصيني إلى حدّ تفوّقه اقتصاديًّا على الاقتصاد الأمريكي.

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.