عن الشبّة وشلّة الاستراحة

تأملات حول الشبّة ونشأة الاستراحة

تعال بدون شماغ!

يعرف السعوديون هذه الجملة جيدًا، فما ترمز إليه لا يتعلق بالزي وحسب، بل تعبّر أيضًا عن طبيعة المجلس.

«الشبة» مجلس قهوة يجتمع فيه كبار السن والجيران بعد الصلاة.

يحمل المجلس في الثقافة السعودية قدسية مزدوجة؛ قدسية البيت، إذ هو جزء منه، وقدسية المجلس في ذاته، لما اشتُهر عن العرب من الكرم واحترام آداب المجالس.

درجت العادة أن تكون الشبة بعد الفجر عند «أبو فلان»، وبعد العصر عند فلان، وبعد المغرب عند آل فلان، وفق توقيت ثابت وروتيني، قلّما يغيب راعيها أو ضيوفها.

وكلمة «الشبّة» مأخوذة من من شبّ النار، ومنها «المشب»، وهو مجلس داخل المنزل، بتصميم يُعزّز عادةً الطابع التقليدي للبيت. ورغم تغيّر شكل المشب في البيوت الحديثة، فلا يزال يحمل قيمة المجلس، حيث تُراعى الآداب، من الالتزام بالزي -كالشماغ- إلى نوعية الأحاديث.

على النقيض من ذلك، تأتي «الاستراحة»، التي تقع غالبًا خارج النطاق العمراني للبيوت، وتعكس طابعًا غير رسمي، حيث يذهب إليها الرجال بلا شماغ، في إشارة إلى التخفّف من التقاليد. حتى في التصميم، فالاستراحة أكثر انفتاحًا، مع مساحات مخصصة للترفيه، وهو ما يعكس تحولات اجتماعية نتأملها في هذه المقالة.

نوّاف الحربي

«استراحة» من ماذا؟

يقول لي ابني طارق أنه ذاهب إلى الاستراحة. أقول ممازحًا: استراحة من أيش؟ يتجاهل السؤال والمزاح ويمضي. كنت قبلها قد سألته لِمَ لا يأخذون معهم خَلَفًا؟ (أحد شباب الأقارب)، قال لي: «ما حد يبيه، مسوي فيها»، ويكتفي بهزّ رأسه بامتعاض.

أعرف ما يقصده بعبارته. خلف شاب لطيف وخدوم و«شوشلي». يقبّل رؤوس من هم أكبر منه سنًّا، ولا يسمح لأحد أن يأخذ دلّة القهوة بدلًا عنه، ويرفض الجلوس عند تقديمها، ويفضل أن يروي حكايات عن «المراجل» والبطولات، مطعّمة بأشعار يحفظ نصفها وينسى الآخر. كان خلف سينسجم بسهولة مع الشبّة، لكنه لا ينسجم مع الاستراحة، كما لو كان وُلد متأخرًا بعدة عقود عن زمنه، ما يترك ظلالًا رومانتيكية عليه، فما الذي حدث؟

لم تُدرس التحوّلات الهائلة التي أحدثها التمدن في البيئة الاجتماعية السعودية، أو على الأقل، لم تُدرس بصورة كافية. الانتقال من تصورات تعود بجذورها إلى البيئة الاجتماعية العربية القديمة، وربما الساميّة أصلًا -مثل موقع الأب والزوج، ودلالات البيت- تمثل تحولات جذريّة في الحياة الاجتماعية لمعظم سكان الجزيرة العربية، باعتبارها الأقل احتكاكًا بالعالم الخارجي، وربما يُستثنى من ذلك بعض المدن الساحلية ذات الطابع التجاري.

فالتصوّر المرتبط بالزوج باعتباره «البعل»، و«ربّ» المنزل، يضرب بجذوره في العمق السامي للثقافة العربية. فحتى لو كان هذا الزوج فلاحًا بسيطًا في مجتمعه العام، إلا أنه «ملكٌ» في بيتٍ يمثل مملكته الخاصة. ولكن توزيع المساحة الاجتماعية، الحادّ في الفصل ما بين العام والخاص، تعرّض لتحوّلات كبرى مع دخول التنمية والتمدّن ومفاعيل التحديث.

فمثلًا، تَرتّب على تكوين الدولة الحديثة نشر التعليم، الذي شمل المرأة سريعًا بداية الستينيات، وانتشار الخطاب الإعلامي من خلال دخول التلفزيون بعد انتشار واسع للراديو في البيوت.

كل ذلك قاد إلى تغييرات اجتماعية كبيرة، بظهور خطابٍ عام عابرٍ للأفق الاجتماعي الواسع بكل تفاصيله، بما في ذلك مجال البيت. ولعل هذا أحد أهم الأسباب في نشأة الاستراحة. فأول سؤال يمكن أن يخطر على البال هو السؤال ذاته الذي سألته لابني حول التسمية: استراحة من ماذا؟

كانت «الشبّة» هي مجلس رجال الحارة، مجلس رجال المسجد، وكانت في طرف البيت المخصص للعام (في حائل كانت التسمية الشائعة لغرفة المجلس هي ببساطة «القهوة»). والترابط الاجتماعي منشؤه المكان؛ منشؤه المسجد، ومنتهاه مجتمع المسجد خارج المسجد.

حملت الاستراحة شبهًا من «الشبّة» التي تآكلت بفعل تحوّل المكان من جيرة جماعة مسجد، إلى علاقات رجالية ليس جوهرها المسجد ولا الجيرة، بل أشكال أحدث من الترابط جمعت بين القرابة -مهما كانت بعيدة- والزمالة في العمل وفي الدراسة، من فئات اجتماعية تنتمي لخلفيات متباعدة أحيانًا.

ووفّرت الاستراحة مكان استمتاع واسترخاء، منطقة غير صراعية، بديلة عن السكينة المفقودة، واسترخاءً من الارتباك الذي سبّبه الحال الجديد في البيت وفي العمل، هذا الارتباك الذي ينشأ عن ثقل الأدوار الرمزية المقرّرة: دور الأب ودور الزوج ودور الابن ودور الموظف.

وليس من النادر أن تتّخذ الاستراحة شكل التهكم من سلفها (شبّة رجال المسجد)، أي من خطاب «الشيبان»، فيما تنفس عن توترها في مجال البيت، كما أنها تسمح أحيانًا بتقاربٍ ودّي بين فئات تتباعد خلفياتها الاجتماعية: بدو وحضر، ومن أحياء مختلفة، وأحيانًا من مدنٍ متباعدة قرّب بينها التنقل بالسيارة وظروف العمل.

لكن التهكم من خطاب الرجولة القديم، لا يهدف إلى نسفه بل يحميه أيضًا. ففي الاستراحة، التي غالبًا لا تخلو من تبادل أدوار، من بينها الدور الهزلي، الذي يُقال فيه -بخفّة- ما لا ينبغي قوله، فيخرج عن التماهي مع خطاب الرجولة (أو الفروسية)، ويكون استشفاءً من توتر المجموعة عن طريق الضحك لخلق مسافة من السخرية.

وبذلك يتحقق أمران: يخفّف ضغط التوتر الناجم عن ثقل الأدوار المرسومة، كما يحمي -بفعل خروجه الساخر الهزلي- بقاء هذا الخطاب؛ إذ بتعريه وتهريجه، أي بانحطاط الموقع الاجتماعي الذي يتخذه، يحمي مكانة البنيان ورمزيته، الذي يظل الجميع مطمئنًّا لعلوّه، بكون الخروج منه هو هذه الكينونة الخفيضة المنزلة.

بينما لا يثير التماهي الكامل مع خطاب الرجولة (أو الفروسية)، سوى التوتر والضيق، لأنه بتماهيه الكامل معها لا يمكن إلا أن يُظهر شيخوختها وتحنّطها، وعليه فهو يهدّدها من إفراط تماهيه معها، وغالبًا سيُستبعد من شلة الاستراحة كما حدث مع خلف.

بين الشبة والشلّة

أتذكر في مراهقتي، حين وقع في يدي كتاب للكاتب المصري مصطفى محمود عنوانه «شلّة الأُنس». لم أواجه صعوبةً في فهم المقصود من «شلّة»، فقد سبق ومرّت بي هذه الكلمة، في المسلسلات غالبًا، ولكني تردّدت قليلًا فيما يعنيه مصطفى محمود بكلمة «الأُنس»، هل لها علاقة بالجن؟

القواميس العربيّة على الإنترنت لا تساعد كثيرًا؛ فيضع بعضها «شلّة» تحريفًا لـ«ثُلّة»، فيما الآخر يراها دلالة على الكثرة. ما زلت أميل لكونها متعلّقة بالأشلاء.

لكنك لن تجد هذا الغموض في كلمة «الشبة»، الواضحة وضوح النار التي أشعلت المعنى. فالشبّة تأتي من اجتماعٍ حول النار، سواء كانت هناك نار أم لم تكن، لكن هذه النار المجازية تُبقي شعلةَ الرجولة متوقّدة، والجماعة متماسكة، تجمعها النار والقهوة ويجمعها المسجد.

بينما الشِّلة تبقى مربوطة بجذورها المشبوهة في المسلسلات المصرية، وبالأشلاء المجمّعة بما يشبه الصدفة.

ليست هذه الظاهرة جديدة بحد ذاتها، فالتحوّل في الفترة التي شهدت تباشير الحداثة في أوربا قادت إلى تغييرات مشابهة، وإن كانت أكثر حدّة. ويرى كثير من المؤرخين في التحوّل من زمن الفروسية أواخر القرون الوسطى، بالتصاحب مع صعود الحداثة، تعميمًا لظاهرة «الحب»، بدلًا من كونها حصرًا على الفرسان، لتغدو أشبه بقانون اجتماعي عام.

ولم تكن سخرية الكاتب الإسباني سيرفانتس (1616م) من انقضاء عهد الفرسان في روايته «دون كيخوته» إلا نوعًا من الرثاء الساخر لشخصية تصرّ على العيش خارج زمنها. وحتى قبل «دون كيخوته» بقرن تقريبًا، كان اصطدام الخاص بالعام يأخذ مظهره الأوضح في صدام الملك الإنقليزي هنري الثامن مع البابا، الذي رفض طلب الملك في الطلاق من زوجته الأولى كاترين، ليتزوج آن بولين.

ذلك الاصطدام لم يقد إلى الانفصال عن زوجة وحسب، بل أدى لانشقاق الكنيسة الإنقليزية بالكامل عن روما. كان هذا التفكّك يتزامن مع صعود خطاب «الحب» بصفته شرعيةً بديلة في الغرب، منذ عصر النهضة وحتى الآن.

وإذا كنت أفكر في خلف باعتباره «رومانتيكيًّا متأخرًا» من عهد الفروسيّة، فليس ذلك لأنه يصرّ على التمسّك بخطاب «الشبّة» فقط، ما يجعله عالقًا بين عالمين، بل أيضًا لكونه عالقًا بين عالمين دون عزاء، حتى من خطاب الحبّ.

العزل الصحي: قديم ما هو من اليوم

في أزمة كورونا 2020 كانت الوقاية أحد أهم العلاجات لهذه الجائحة، ومن أهم أشكالها العزل، عزل المصاب في غرفة بعيدة عن أهله والناس.

وهذا العلاج قديم وموجود في تراثنا الشفهي، وكثير من قصص تخبرنا عن عزل «المجدور»، أي المصاب بالجدري.

في هذا التسجيل للدكتور سعد الصويّان، بتاريخ 7 فبراير 1983، مع محمد بن حويل العصيمي، وهو يروي قصة والده عندما كان يداوي جماعة من ربعه المجدورين، وقَلَط عليهم ضيف ما هو من الإنس.

القصة مع أبياتها في التسجيل.

سمعنا كثير عن الاستشفاء بالتغذية السليمة أو بالرياضة أو حتى بالرسم.

لكن فيه طريقة استشفاء جديدة طرت على بالي، إنك تسوي فِلم فلاني!

آخر شيء كنت أتوقعه من ثامر إنه يودينا الهند، لتكملة تصوير مشاهد واقعية من حياة سوّاقهم شريف (اللقطات اللي فوق مشاهد مسرّبة من مراجعة المواد الخام للفِلم).

ليه نتعافى لمّا نسولف مع الناس؟

ممكن تجد شخص يحكي لك عن تجربته، وكيف مر بأكثر شيء أنت تخاف منه وتخطاه بمراحل، وثاني يهديك حكمة عمرها الشيب اللي على وجهه، وثالث يعطيك فرصة تعبّر فيها عن نفسك. هناك تنمو، وهناك ننمو كلنا.

محمد السعدون

أظن بيفوتك الكثير من طعم الفول الصح لو ما زرت الحجاز في رمضان.

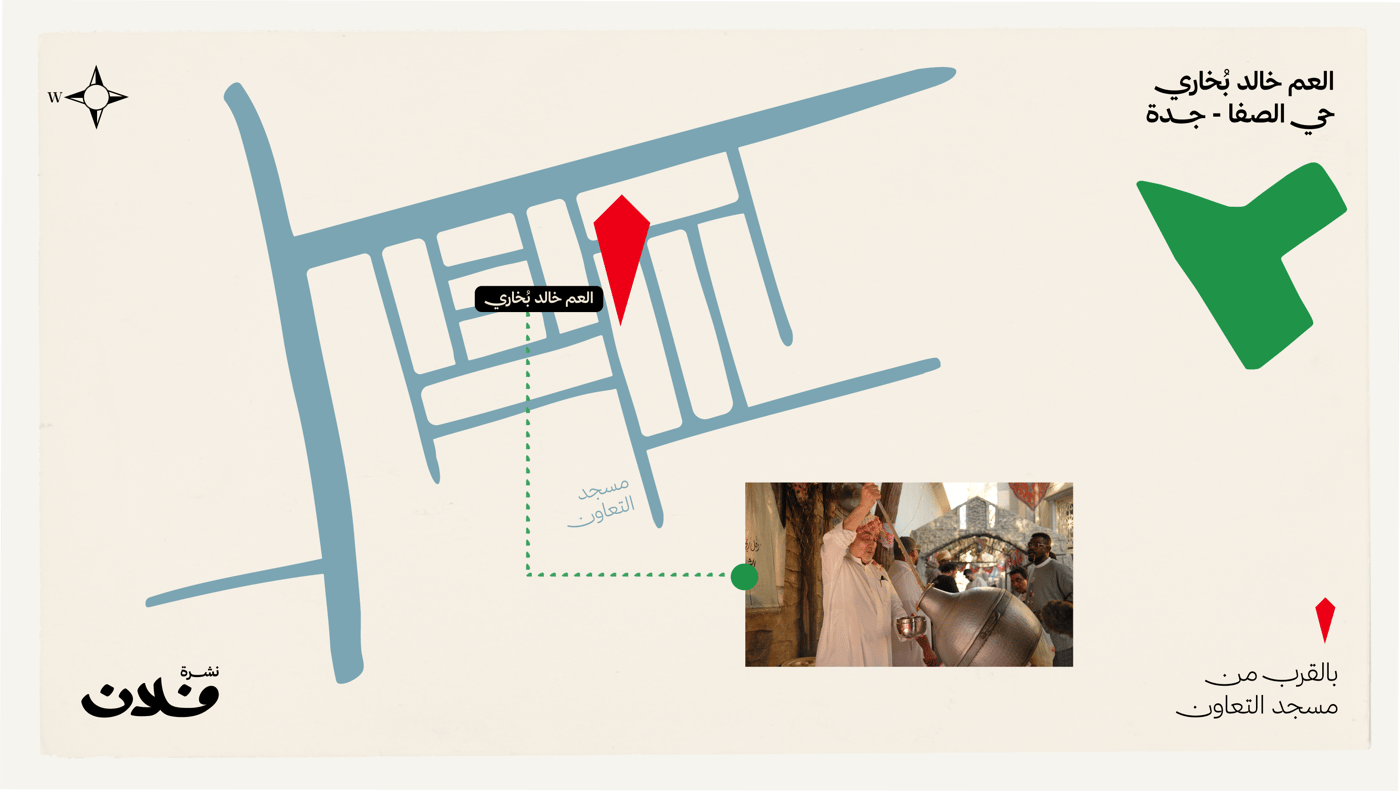

العم خالد بُخاري، يسوي ثلاث جرّات فول لإفطار الصائمين يوم الجمعة والسبت فقط. وكل من زاره يقول: الخلطة حقّته ما لقينا مثلها.

من أكثر من 25 سنة والعم خالد معتاد على إفطار الصائمين، والجو العام عنده تكافلي اجتماعي، تشوف الأصدقاء والأقارب والجيران كلهم عنده. بعد أذان العصر مباشرة.

موقعه حي الصفا في جدة.

وبالعادة آخر جُمعة في رمضان يكون فيها توزيع لحلاوة العيد.

الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.