كيف تصالحت مع الشعر؟ 🫣

زائد: إلى متى نقرأ؟

كيف تصالحت مع الشعر؟

الشعر هو تلك المشاعر المعبّر عنها بلغة موسيقية. تتمايل الرؤوس عند سماعه، لما فيه من موسيقا، وتتأثر القلوب بما يحمله من مشاعر، ويسهل غناؤه.

لم أكن من هواة الشعر أبدًا. في المرحلة الثانوية، تعرفت على نزار قباني، مثل كثير من أبناء جيلي الذين عرفوه من الأغاني. كان لا يتحدث إلا عن المرأة، وما زلت أذكر أغلفة دواوينه الفاضحة. لذا لن يصعب عليك معرفة سبب ملاءمته لتلك المرحلة العمرية. بعدها، قرأت أشعار فاروق جويدة، وكانت حزينة جدًا، وأنا بطبعي كنت بالغ الحساسية. ثم توقفت عن قراءتها، وصرت أكثر ميلًا إلى الرواية، وأستثني قصائد قليلة لمحمود درويش ووديع سعادة.

خطة قراءة

في بداية عام 2024، ألزمت نفسي بخطّة قرائية أسير عليها خلال العام، وركّزت فيها على التراث. حدّدت ثلاث فترات زمنية: القرن السادس الميلادي، ثم صدر الإسلام، ثم الفترة الأموية. لم يكن هناك مفر من الشعر. قرأت عدّة كتب عن المعلقات عمومًا، واستمعت إلى الكثير من المحاضرات على يوتيوب. كنت أريد أخذ فكرة عن أدب ذلك الزمن، أتذوقه فقط، لذلك حرصت على الانتقاء والفلترة.

المعلقات

مثلما للرواية جوائز نوبل وبوكر، فإن للشعر معلّقات وأصمعيات ومفضليّات وحماسيات. وقد اكتفيت بعدد قليل من المعلقات، وهي مجموعة قصائد انتخبها رواة الشعر، وعدّوها من أفضل وأجمل ما قاله العرب، ولا تتجاوز العشر قصائد.

أول قصيدة بدأت معها رحلتي التراثية كانت معلقة طَرفة بن العبد. لم أكن أدري أنها الأطول والأصعب بين المعلقات الأخرى. من البديهي القول إنني احتجت إلى الاستماع إلى شرح لها على يوتيوب.

هذا النوع من الأدب يتطلب منك بذل جهدٍ حتى تناله، لكنك ستجد فيه ما يستحق العناء. وكما علّل طه حسين في «حديث الأربعاء» أهمية فهم هذا التراث القديم بقوله: «لأنه أساس الثقافة العربية؛ فهو إذن مُقوِّم لشخصيتنا، مُحقّق لقوميتنا، عاصمٌ لنا من الفناء في الأجنبي، مُعين لنا على أن نعرف أنفسنا».

وجدت عند طَرفة ما لم أتوقعه، فهو صاحب فلسفة جميلة عن أهمية التمتع بالحياة وتحمل المسؤولية:

أَلا أَيُّهَذا اللائِمي أَحضُرَ الوَغى وَأَن أَشهَدَ اللَذّاتِ هَل أَنتَ مُخلِدي

فَإِن كُنتَ لا تَسطيعُ دَفعَ مَنيَّتي فَدَعني أُبادِرها بِما مَلَكَت يَدي

أما زهير بن أبي سُلمى، فوجدت عنده الحكمة في تجنّب الحروب، على عكس أهل زمانه:

وَما الحَربُ إِلّا ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المُرَجَّمِ

مَتى تَبعَثوها تَبعَثوها ذَميمَةً وَتَضرَ إِذا ضَرَّيتُموها فَتَضرَمِ

فَتَعرُكُّمُ عَركَ الرَحى بِثِفالِها وَتَلقَح كِشافًا ثُمَّ تَحمِل فَتُتئِمِ

وعند امرئ القيس وجدت حزنًا عميقًا لا قرار له، يرثي حياة اللذة التي عاشها ثم مضت:

ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُوْمِ لِيَبْتَلِي

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكَلِ

ألاَ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ ألاَ انْجَلِي بِصُبْحٍ، وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَلِ

أما الأعشى فقد وجدت عنده كلامًا جميلًا في الحب والغزل:

إِذا تَقومُ يَضوعُ المِسكُ أَصوِرَةً وَالزَنبَقُ الوَردُ مِن أَردانِها شَمِلُ

ما رَوضَةٌ مِن رِياضِ الحَزنِ مُعشَبَةٌ خَضراءُ جادَ عَلَيها مُسبِلٌ هَطِلُ

يُضاحِكُ الشَمسَ مِنها كَوكَبٌ شَرِقٌ مُؤَزَّرٌ بِعَميمِ النَبتِ مُكتَهِلُ

يَومًا بِأَطيَبَ مِنها نَشرَ رائِحَةٍ وَلا بِأَحسَنَ مِنها إِذ دَنا الأُصُلُ

لكن يظل طَرفة هو أكثر من تعلقت به، بشخصيته وبمعلقته. وأفضل ما قرأت عنه رواية «الشاعر والملك» لوليد سيف، الذي أبدع في جمع شتات الأخبار التاريخية عنه، وصاغها في رواية بديعة يتجلى فيها انعكاس شعره على حياته.

كتب عن الشعر

وجدت في كتاب «أوّل الشعر» لعارف حجاوي مدخلًا ممتازًا إلى أشعار تلك الفترة، من المعلقات وصولًا إلى نهاية الدولة الأموية. وإذا أردت أن تتعمّق في شخصيات الشعراء وحياتهم، فأحيلك إلى «حديث الأربعاء» لطه حسين.

سبق أن قلت إنني أريد فقط أن أتعرّف وأتذوق قليلًا من أدب ذلك الزمان، وما ذكرته لك سيكون كافيًا لهذه الغاية. لكن إن كنت تريد أن تستزيد، فعليك بكتاب «تجريد الأغاني» لابن واصل الحموي، حيث اختصر كتاب «الأغاني» للأصفهاني، فحذف منه الأسانيد والأخبار المكرّرة، وحذف الكلام عن الآلات الموسيقية غير المعروفة اليوم، فخرج بستة أجزاء.

الغزل

قد تجد في نفسك هذا التساؤل: هل الشعر القديم عصيٌّ إلى هذه الدرجة على الفهم؟

الجواب: نعم ولا.

الصعوبة تكمن في أن القدماء يتحدثون عن أمور لا نتعامل معها اليوم، مثل أسماء بعض المناطق والجبال والحيوانات. كذلك هناك عامل الزمن. لكننا إذا نظرنا في الشعر الغزلي، فسنجد أنه أسهل.

خذ مثلًا قصيدة «تقول بثينة» لجميل بثينة، وهو من الشعراء الأمويين، وهناك من يعده أفضل شعراء الغزل في البادية. يخبرنا في قصيدته أن حبيبة طفولته بثينة عيّرته بأنه كبر؛ فذكّرها بأيامهما معًا، وكيف ترك حبها أثره عليه، بينما هي ما زالت تتمتّع بجمالها.

كذلك قصيدة «بسم الإله تحية لمتيم» لعمر بن أبي ربيعة، وهو من نبلاء قريش. له ما يقارب 400 قصيدة، كلها غزلية. عاش في مكة في الزمن الأموي، وهو ينافس جميل بثينة على لقب أفضل شعراء الغزل. كان قد أحب فتاة متدينة اسمها عثيمة، وحصل بينهما خصام، فكتب لها هذه القصيدة يسترضيها بالأسلوب الذي تفهمه.

ما رحلتك القادمة

الالتزام بخطة قرائية أكثر متعة من القراءة العشوائية. لعلّك تشعر بالتغيّر السريع في العالم، فترسم خطة قراءة لكتب التقنية، أو تريد تحديد مسار حياتك وتتساءل: ما معنى كل هذا؟ فترسم خطة قراءة فلسفية. ربما تريد معرفة كيف آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، فتكون خطتك تاريخيّة، أو قد تمر بتغيّرات كبيرة في حياتك، فتختار خطة قراءة روحانية.

أما أنا، فقد بدأت بزراعة حديقة منزلية، وسيكون للكتب المتعلقة بالنباتات نصيب من رحلتي القرائية القادمة. لعلّي أتصالح مع النباتات وأتعلم كيف أجعلها تتوقف عن الموت.

إلى متى نقرأ؟

«بعض الأعمال الأدبية تغدو لقارئها وطنًا حقيقيًّا»

عندما أتأمل مكتبتي، أو أبدأ في قراءة كتاب جديد، تخطر ببالي هذه المقولة التي ذكرها المترجم والأستاذ الأكاديمي كاظم جهاد في إحدى مقابلاته.

في مملكة القارئ، لا بد أن تجد كتابًا غيّر حياته أو ترك أثرًا عميقًا داخله. ترتبط الكتب بحياة الإنسان من نواحٍ عدة، ليس فقط بما تحتويه، بل أيضًا لأنها كانت رفيقته في موقف أو مرحلة معينة من حياته.

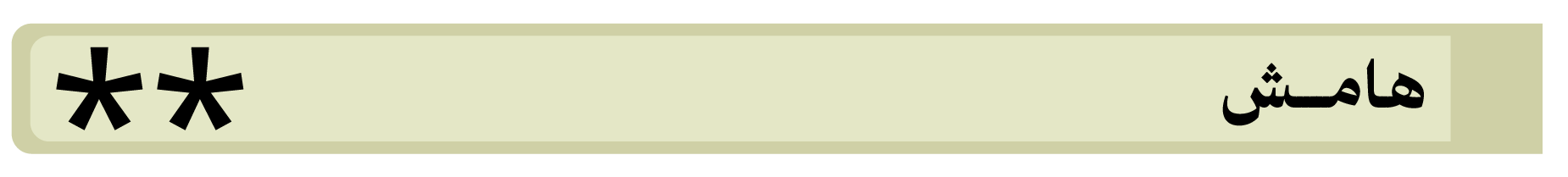

من بين أفضل قراءاتي لعام 2024، كتاب «أيام القراءة» لمارسيل بروست. على الرغم من صغر حجمه، أُصنّفه من أهم ما كُتب في سير القراء. يحكي الكتاب سيرة قارئ استثنائي، وقد رسم فيه بروست ملامح القارئ ومشاعره وخيالاته، بأسلوب فذٍّ وفريد من نوعه.

في مقدمة الكتاب يوقظ فينا بروست الحنين إلى أولى الكتب التي قرأناها في طفولتنا وسجّلت حضورها في ذاكرتنا، حين استهلّ كلامه قائلًا: «من لا يتذكر مثلي تلك القراءات في أوقات العطل، تلك التي كنّا نفعلها بالخفاء، واحدة تلو الأخرى، في ساعات النهار التي كانت هادئة ومنيعة بما يكفي لمنحها الملاذ والملجأ؟»

القراءة نمط حياة

منذ أن وعيت على نفسي، كانت القراءة ملاذي، ولا سيما عندما أواجه فشلًا أو خيبةً شخصية أو مهنية، وكانت الرفيق الذي لا يُخشى غيابه في الأيام الهادئة أو الموحشة.

وعندما تزداد الضغوط وتتضارب المشاعر، يكفي أن أردّد: «لا بأس، ما زالت الكتب تنتظرني.» لتهدأ نفسي وأرتب أفكاري.

قبل بضعة أعوام، شاركت صديقة خبر نشر كتاب كنا ننتظره معًا لسيمون دي بوفوار، عن مذكراتها التي نشرتها ابنتها بالتبني. كنا نناقش أحقية الابنة في فضح أمها، ومتحمسات للترجمة العربية، وننتظرها بفارغ الصبر. إلا أن صديقتي فاجأتني بالسؤال: إلى متى خزامى؟

قلت: ماذا؟!

ردت: نقرأ.

في تلك اللحظة، أدركت أننا بالفعل نعيش مع القراءة أغلب أوقاتنا، وربما منعنا انغماسنا من عيش تفاصيل أخرى في الحياة. على الرغم من أن تلك الصديقة قارئة نهمة، وما زالت، فإن سؤالها جعلني أتيقن أن القراءة هي نمط حياة يختاره الإنسان بمحض إرادته وشغفه، بل قد يصبح حياة قائمة بذاتها.

مارسيل بروست نموذجًا

زاد يقيني بهذه الحقيقة وأنا أقرأ «أيام القراءة». نشر بروست كتابه عام 1905، ووضع فيه تصوّرًا لم يسبقه إليه أحد. وصف فيه مشاعر القارئ وما يدور حوله أثناء القراءة، وتفوَّق في كتابة هذا الوصف، انطلاقًا من ميزته الفريدة التي تربط الذاكرة والزمن بتلك المشاعر.

لا يتحدث الكتاب فقط عن القراءة بصفتها فعلًا يُمارس باعتيادية، بل عن تأثيراتها فينا، وما نعيشه أثناءها، وربط كل هذا بوصف دقيق للأماكن والحالة التي ترافق القارئ.

لزم بروست المنزل منذ طفولته بسبب المرض، وارتبط بالكتب والقراءة لدرجة أن والديه منعاه عنها في بعض الأوقات، وأجبراه على مرافقتهما في نزهاتهما الطويلة. تحايل بروست على هذا المنع، وكان يقرأ خلسة في الخارج، ويمتعض إذا أُُجبر على اللعب مع الأطفال. وصف هذا المشهد قائلًا: «حيث يكون الكتاب موضوعًا على العشب، مع تعليمات بعدم رفعه من هناك مرة أخرى.»

قرأ بروست ليل نهار، في الظهيرة وأواخر الليل. ذكر في إحدى نصوصه الحالة التي يصل إليها عندما يوشك على إنهاء قراءة كتاب، قائلًا: «تؤوي ساعات الليل الأخيرة أيضًا قراءتي، بيد أن ذلك لم يكن إلا في الأيام التي أكون قد وصلت فيها إلى الفصول الأخيرة لكتاب».

كما يصف حرصه على ألّا يكشف أهله قراءاته المسروقة، ويلوم نفسه إذا حدث ذلك. وتحدّث أيضًا عن أرقه بعد الانتهاء من القراءة قائلًا: «كنت حَالَما ينام أهلي، أُشعل الشمعة من جديد.»

على الرغم من أنه يمتلك دقة ملاحظة وخيالًا رحبًا، كما هي عادة الرواة، ظلّ بروست يفضّل القراءة على صخب الحياة، وربما على الكتابة أيضًا.

ويظهر هذا النهم أيضًا، الذي يستغرق أيام بروست، في سباعيته «بحثًا عن الزمن المفقود». كانت القراءة بمثابة شخصية حاضرة خلف الكتابة، ظهرت في جمال التشبيهات والوصف العذب لملامح الشخصيات، وبعض المشاهد والأماكن، وحتى المشاعر والزمن. جميعها تدل على ذائقة قارئ فطن من الطراز الرفيع.

الحواس والذاكرة

أظهر بروست في ملحمته «الزمن المفقود» براعته في نسج خيطٍ رفيع بين ذاكرة الماضي وواقع الحاضر، محوّلاً التفاصيل الصغيرة إلى بواباتٍ لعوالم مفعمة بالحياة. ففي مشهد «كعكة المادلين» الشهير، تتحول رائحة البسكويت المغموس في الشاي إلى شرارة تشعل الذاكرة، لتنبثق من ركامها مدينة كاملة بكل تفاصيلها: روائحها وشوارعها وحدائقها ومسارحها وضواحيها. هكذا يعيد بروست بناء الزمن عبر الحواس، مثبتًا قدرة المرء على إحياء الأزمنة الماضية فقط بالذاكرة.

يجيد بروست أيضًا لعبة الزمن في «أيام القراءة»، حيث ينساب القلم ليجسّد ذاكرة طفولته في وصف الروائح والأماكن والأشخاص من حوله أثناء القراءة. يصف وقت الظهيرة وغرفة الطعام ومائدة الغداء والأطباق ورائحة القهوة وطعم شطيرة التفاح والجد والعمة والبستاني والطاهي، ولكنه يتوقف عن هذا الانهمار حينما يحلّ وقت المنع، حين يأمره والداه بالكف عن القراءة: «هيّا أغلق كتابك، سوف نتناول الغداء.» هي اللحظة الدرامية التي تُعلِّق فيها الزمن مؤقتًا.

ينسحب إلى غرفته، متلهفًا مجدَّدًا إلى القراءة، وينساب الوصف من جديد: تَموّج الستائر وقضبان السرير ووجوه المخدات وزخرفة السجاد والألحفة المطرّزة. هكذا يعيد بروست خلق عالمين؛ الداخلي الهادئ، الخاضع لسحر الكتب، والخارجي بكل تناقضاته وصخبه.

كما تحدّث عن الحالة التي يدنو فيها القارئ من نهاية كتاب أعجبه، وكأنه يتحدث عن علاقة توشك على الانتهاء. يودّع الشخصيات والأحاسيس والصور التي خلقها المؤلف وأودعها خيال القارئ.

القراءة محادثة مختلفة

لم يكتفِ بروست برصد أحوال القارئ، بل تحدّث عن الكتابة والمؤلفين، وأوضح الفرق بين المؤرخ والأديب والمفكر. تطرّق أيضًا لكُتّابه المفضلين، مثل راسكين وبلزاك وألبير سوريل وشوبنهاور وغيرهم، كما ذكر أفضل مؤلفاتهم، وتأثيرها في تكوين بروست القارئ. يقول في هذا: «إن قراءة كل الكتب الجيّدة بمثابة حوار مع الناس الأكثر حكمة في القرون الماضية، الذين كانوا هم مؤلفيها».

يؤكد بروست أن القراءة تختلف كليًّا عن المحادثة، حيث يعتقد أننا في المحادثة نكون عرضة لفقد ملكاتنا، في حين أنّنا في القراءة نخاطب الكاتب وأفكاره ونحن مستمتعون بكلِّ قوانا الفكرية التي تمنحها لنا الوحدة. يقول شارحًا فكرته:

«القراءة، على عكس المحادثة، تتمثّل بالنسبة إلى كلٍّ منّا في التواصل مع فكرة مختلفة، ولكن مع بقاء الواحد منّا وحيدًا بالكامل، أي مع الاستمرار في التمتع بتلك القوة الفكرية التي نمتلكها في الوحدة، والتي تبدّدها المحادثة على الفور.»

القراءة صداقة نقية

أشار بروست إلى القراءة بوصفها وسيلةً من أجل التشافي، ووضع أمثلة على قدرتها في تجنيب القراء الاكتئاب وغيره من أعطاب النفس. كما أنها تحيي نشاط العقل الكسول وتساعده على الإبداع. فهي المحرّض الذي يفتح أعماق الإنسان وأبوابه المجهولة.

يجد القارئ في القراءة أيضًا الصداقة النقية التي تخلو من الاستلطاف والمجاملات والإعجاب والرفض والأكاذيب والامتنان، وهي أمور مألوفة في علاقاتنا.

يكيل بروست في كتابه مديحًا إلى القارئ والقراءة، وحتمًا سيُعجب القرّاء بهذا المديح، ويحق لهم. ولكن، وعلى الرغم مما تحمله القراءة من مزايا، فإن مَنحها كل حياتنا يجعلنا نشبه كرسيًّا يقف على رِجل واحدة. الحياة أشمل من القراءة، وعندما ننفصل عنها، فنحن نعطّل أحد الأدوار الأساسية للقراءة: فهم الإنسان والحياة.

.gif)

أأكون أم لا أكون؟ هذا هو السؤال.

عبارة مألوفة سمعناها جميعًا في وقت ما، وربما اقتبسناها أحيانًا على سبيل المزاح. وعادة نتجاهل جزءها الثاني، مما يربك معناها.

تجري أحداث مسرحية «هاملت» في الدانمارك، بعد عودة الأمير هاملت الراغب بالانتقام من عمه قاتل والده. لا تسير الأمور كما يشتهي، ويعبّر عن معاناته عبر مناجاته الشهيرة، التي يلقيها في المشهد الأول من الفصل الثالث من المسرحية، ويستهلها بـ: «أأكون أم لا أكون؟ هذا هو السؤال.»

عندما نقصي أداة الاستفهام وعلامته، وجملة «هذا هو السؤال»، تبدو عبارة «أكون أم لا أكون» مختزلة، موهمة بأنّ هاملت قد اتّخذ قراره. ولكن هاملت عانى من التردّد والحيرة، خاصّة في الانتقام من عمه، مما سبب كوارث أخرى. لذا، وجّه عبر مناجاته سؤالًا إلى نفسه وإلى البشرية، محاولًا تفسير هذا التردّد، ومتسائلًا عن معنى الوجود: هل من الأفضل أن نبقى أحياء نختبر قوة الأقدار والحياة بمعاناتها وألمها؟ أم أن ننهي التردّد باختيار الموت؟

يبقى السؤال مفتوحًا؛ لم يتمكن هاملت، والبشرية بعده، من الإجابة عنه. تستمر سيطرة الحيرة وانعدام اليقين على الإنسان، حول ما قد يحدث بعد الموت في العالم الأخروي، مما يسبب الفزع من تحمّل الحياة ومن اختبار الموت.

عندما ننتهي من قراءة المناجاة، نتهرّب من الإجابة على تساؤلات هاملت بطرح سؤال آخر: هل كان هاملت حقًّا مجنونًا؟ أم ادعى الجنون؟ أحيانًا نتقن فنّ طرح السؤال هربًا من الإجابة.

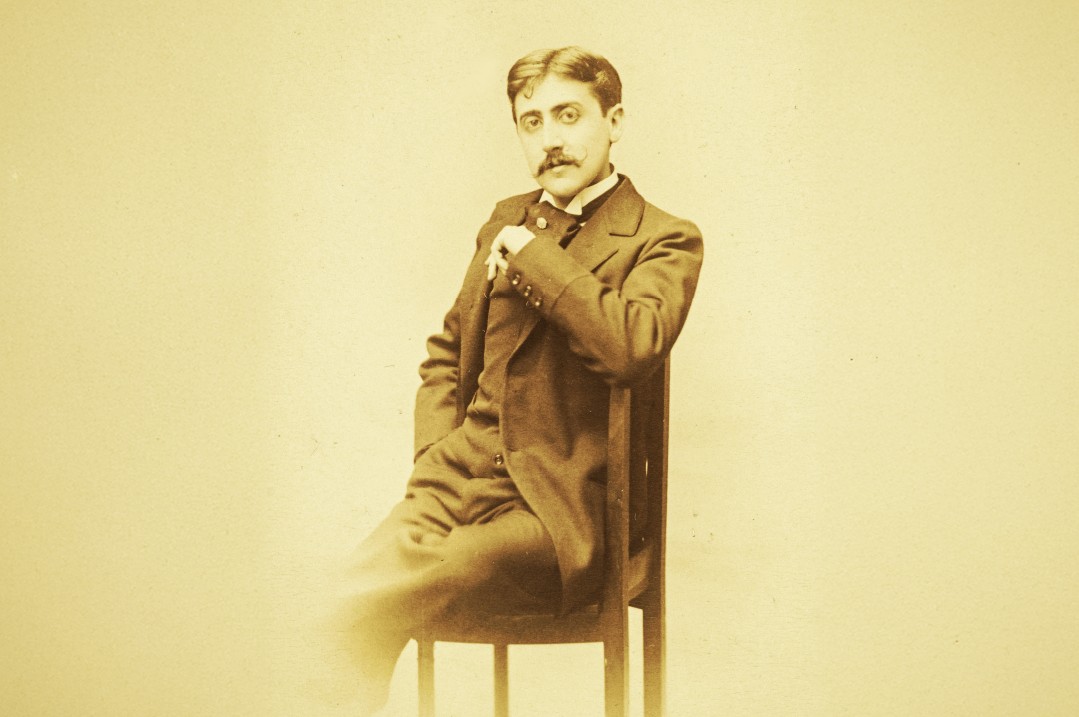

سلوى، سيرة بلا نهاية

صدر حديثًا عن مكتبة تنمية في مصر كتاب «سلوى، سيرة بلا نهاية»، للكاتب كريم جمال. وسلوى حجازي هي مذيعة وشاعرة مصرية تكتب باللغة الفرنسية، انتهت حياتها نهاية مأساوية، بعد أن أقدم سلاح الجو الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة مروّعة، وأسقط طائرتها المدنية في فبراير 1973. بدأ الكاتب هذا المشروع وهو يبحث عن صورة سلوى حجازي المحفورة في الأذهان، ولكن في نهاية بحثه، ومع اكتشاف أوراقها الخاصة غير المنشورة، وقع على أوجهٍ عدّة لامرأة لم تُكتشف بعد، ولم يسطع وهجها بالقدر الذي ينبغي له أن يكون.

سيرة سلوى حجازي هي سيرة شعرية قلقة، وسرد تراجيدي لمعاني الخوف وبشاعة العدو. يقول كريم جمال: «حين قادتني خطواتي في البحث، وصعدت دَرَج معظم مؤسسات الأرشيف الصحفي لمطالعة ما كُتِب عنها، كان كل ما يشغلني هو العثور على طرف خيط يقودني إلى فهم سلوى. على الرغم مما كُتِب في حياتها وبعد رحيلها، ظل لغزها قائمًا، وظل السؤال عنها مطروحًا: لماذا عاشت سلوى حجازي موتها قبل أن تموت؟»

ابن الإنسان

تأليف: أوقستو روا باستوس / ترجمة: بسام البزاز / الناشر: سرد / عدد الصفحات:434

الرواية التي وصفها بورخيس أنها واحدة من أفضل الروايات الأمريكية اللاتينية في القرن العشرين.

تدور حبكة رواية «ابن الإنسان» للكاتب البارقوياني أوقستو روا باستوس حول تاريخ قريتين في البارقواي في الفترة الممتدة من أوائل القرن العشرين إلى حرب تشاكو مع بوليفيا، وهي الحرب الذي شارك فيها الكاتب بين عامي 1932 - 1935.

تحكي الرواية سلسلة من التجارب الإنسانية الفردية والجمعية لشخصيات تعاني وتحب وتتوق إلى الحرية، وتتضامن مع بعضها البعض في مواجهة الاستبداد، في الفترة الصعبة والعنيفة التي شهدتها البارقواي.

يمقت الكاتب كل مظاهر العنف، وقد أظهر ذلك بوضوح في روايته. وبالرغم من أنها رواية، فإنها تتمحور حول تسع قصص مختلفة تُروى على مدى ثلاثة أجيال، منفصلة زمنيًّا لكنها مترابطة في الوقت نفسه. لذا، فكل التفاصيل وكل الشخصيات مهمة لفهم سياق العمل، مهما كانت صغيرة وهامشية.

نصّبت الرواية الكاتب متحدثًا باسم بلده وشعبه، مدافعًا عن لغته وثقافته الشعبية، التي تستمد قوتها من الأساطير الاجتماعية، كاشفًا مواضيع القهر والظلم والنضال من أجل الحرية، في سياق حكم الفريدو سترويسنر. وانطلاقًا من شخصياتها التي تبحث عن هويتها ومكانتها في العالم، يصور روا باستوس واقع بلده.

تُشكل «ابن الإنسان» مع «أنا الأعلى» و«النائب العام» ثلاثية تتخذ من البارقواي وتاريخه مصدر إلهامها.

«الأنا الأعلى» مترجمة من الدار نفسها ومن المترجم نفسه، ويشتغل بسام البزاز على ترجمة «النائب العام».

مهنة العيش

تأليف: تشيزاري بافيزي / ترجمة: عباس المفرجي / الناشر: المدى / عدد الصفحات:560

ختم تشيزاري بافيزي يومياته «مهنة العيش» بعبارة خالدة في أذهان قرائه: «لا كلمات. حركة. لن أكتب بعد الآن»، عبارة تلخّص خيبة أمله في هذا العالم، واستحالة بلوغ السعادة المنشودة. وقد كتبها قبيل أيام من انتحاره وحيدًا بإحدى غرف الفنادق.

بالرغم من الانجذاب الواضح لهذا الشاعر والروائي نحو التدمير الذاتي، توضّح اليوميات، بما لا يدع مجالًا للشك، أن بافيزي حارب ضد هذه النزعة لوقت طويل، وبثّ في يومياته همومه وصراعاته، وشرح كل تلك المفارقات التي تبدو عامة بين البشر، ولكنها فردية بنحوٍ خاص؛ فلا نستطيع تمييز المعاناة الفردية عن المعاناة العامة، مما أحدث شرخًا بين الكاتب ومحيطه، سعى إلى تجنبه بفضل الكتابة.

يوميات عن المتعة، وعن الإرهاق، عن الرغبة في أن نكون أنفسنا، أو أن نكون ما يريده الآخرون، أو نشبه أولئك الذين يملكون كل ما ينقصنا. يهتم بافيزي بيومياته الذهنية أكثر من تفاصيل حياته اليومية، التي يرى أن الحديث عنها مرة واحدة يكفي لتخيل تكرارها المستمر. يعفي بافيزي القراء من هذا الابتذال المستفحل في يوميات غيره من الكتّاب، ويذهب مباشرة إلى ما هو جوهري.

ليل في كأس

تأليف: وديع سعادة / الناشر:خطوط وظلال / عدد الصفحات:292

لا أعرف كيف لا تتوقف أرجلنا عن المشي حين نفقد شخصًا نحبه. ألم نكن نمشي لا على قدمينا بل على قدميه؟ ألم تكن النزهة كلها من أجله؟ ألم يكن هو النزهة؟

حدائق شعرية، كما وصفها محمد العامري، الذي اختار، من أجل تحرير كتاب «ليل في كأس»، أعذب ما كتب الشاعر اللبناني وديع سعادة.

مختارات شعرية توقظ فينا الحنين إلى قراءة الشعر الذي نسيناه ونحن نركض في سعيٍ محموم، لإثبات قدرتنا على الثبات في عالم مادي لاهث. سعيٌ لا يسمح لنا سوى ببضع سويعات ننام فيها لنستيقظ مفزوعين، وكأن شيئًا ما فاتنا، ونركض مجدّدًا من أجل اللحاق به.

كل ما تلمسه كلمات وديع سعادة يتحوّل، بفعل الشعر، إلى أناشيد تداعب الروح. يطلُّ سعادة برفق على حياتنا، كاشفًا، باستعاراته الأنيقة، المنفى الذي نعيشه ونحن متجذرّون في المكان نفسه، لم نخطُ خارجه، نعيش في ظلّه مفارقات لا يستطيع سوى الشعر حلّ تناقضها.

لو أن هذا البحر مبلّل

لو أن هذا الخشب اليابس يابسٌ حقًّا

بماذا يمسحُ الإنسان نفسه لينام؟

يمسحه بالشعر يا سعادة، الشعر الذي يوحّد زرقة السماء وزرقة البحر في نافذة نخرج من زرقتها مغتسلين بالبكاء.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.