رحلتي في الترجمة: رحلة برومثيوس 😥

زائد: دماغنا أكثر تعقيدًا مما نتخيّل!

رحلتي من ميتم جون قرير إلى قلعة في الهواء!

الجزء الثاني: رحلة برومثيوس

هل تدرك أيها القارئ أن المترجم هو «برومثيوس» العصر؟ هو سارق النار، الذي يدفع ثمن سرقته بكبده التي يلتهمها النسر نهارًا، حتى إذا جنّ ليله عاد إليه كبده، محكومًا بأمل يتجدّد مع كل إشراقة. دعني أكمل لك الحكاية حتى تفهم ما أرمي إليه.

الناسك في البرج

تفرض طبيعة عمل المترجم أن يختار النأي في برج، لا هو بالعاجي ولا هو بالعالي. يجلس ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، يكتب، ويمسح، ويعيد الكتابة مرات ومرات. فيبلغ مبلغ الناسك في خلوته، لا شيء معه إلا الكلمات التي تملأ عالمه.

لست بطبعي امرأة كثيرة الخروج من البيت، وازداد ميلي إلى البقاء فيه في السنوات الخمس الأخيرة، لظرف عائلي. ومع ذلك، كنت أروّح عن نفسي ببعض المشاوير والزيارات الأسرية بين الحين والآخر.

عندما اندلعت جائحة كورونا في العام 2020، قضيت 150 يومًا متتالية لم أخرج فيها قط، وكانت تلك أطول مدة أمكث فيها في البيت، أعقبتها فترة أخرى امتدت إلى تسعين يومًا! لم تكن تلك بالأيام السهلة على أحد؛ استوحشتُ لأني افتقدت زيارة أخواتي اللاتي انقطعن عني بسبب الحظر الكلي، ولم أكن قبل ذلك أشعر بالوحشة لبقائي الطويل في البيت.

وما زاد هذه الوحشة وحشة صوت المؤذن الذي ينادي في المسجد القريب: صلُّوا في رحالكم! أطلُّ من نافذتي على الشارع فلا أرى راجلًا ولا راكبًا، كأن المدينة خلت من أهلها.

ظلّت أعين الناس معلّقة بالشاشات، تلاحق عدّاد الإصابات والوفيات. وكنت مثلهم، إلى أن عزفتُ عن متابعة الأخبار، مثلما عزفتُ قبلها عن متابعة أخبار بلدي، موقنةً، في الحالتين، أنّ خبر انحسار الجائحة وانتهاء الحرب سيصلني ولو كنت في برج مشيّد! وهذا ما حدث، إذ سمعت يوم الثامن من ديسمبر 2024 أجمل خبر في الدنيا!

كنت في تلك الأيام عاكفة على ترجمة «عائلة روبنسن السويسرية»، ولم تختلف حالي عن حال العائلة التي ألقى بها البحر إلى جزيرة مهجورة. وبتُّ أتعزى بقول الأب لأبنائه: «إن شاء الرب أنقذنا من هذا البلاء الرهيب، وإن لم يكتب لنا النجاة، فدعونا نسلّم حياتنا بين يديه بهدوء، ونتدبر في فرحنا بأن نكون معًا متحدين إلى أبد الآبدين في تلك الدار السعيدة ونعيمها».

ولم يكن لي من سلوى حينئذ إلا الترجمة والمكالمات الهاتفية الطويلة مع أخواتي. وكنت أقصُّ على إحداهن اكتشاف الأب وأولاده لحيوان جديد كل يوم، يصيدونه ويأكلونه، فأضحك عاليًا من اشمئزازها وقرفها من ذوق هذه العائلة الغريب في الأكل ولكنها غريزة البقاء!

الموت

في حكايات خرافية أمريكية، يصف ليمان فرانك بام الزمن بالشيخ الأصلع، الحاسر الرأس، ذي الشاربين الأشيبين اللذين يبلغان خصره، يحمل منجلًا في يده ويتأبط ساعة رملية. وهذه غالبًا الصورة الذهنية للناسك أو المعلم الحكيم، الذي يقصده المريدون من أصقاع الأرض طلبًا لحكمته وعلمه. ولعلّ الوصف السابق يناسب الزمن في نظر الناس، لكن للمترجم رأيًا آخر.

يجسّد الموعد النهائي لتسليم الأعمال رعبًا مستمرًّا يتربص بالمترجم عند كل صفحة يؤجل إنجازها إلى اليوم التالي. تتعالى تكّات الساعة كلما اقترب الموعد، كأنها تكّات ساعة قنبلة موقوتة.

استخدمت الصحافة الأمريكية كلمة «Deadline» في بدايات القرن العشرين بمعنى «لا تتجاوز الخط»، إشارة إلى خط تضعه آلات الطباعة الأسطوانية آنذاك، يغدو النص غير مقروء أو غير واضح إذا ما تجاوزه. ويعود تاريخ الكلمة، بهذا المعنى، إلى الحرب الأهلية الأمريكية، إذ فرض القائد هنري ويرز رسْمَ خطٍّ حول السجن، يُطلق النار على كل من يتجاوزه!

عودًا على قصة بام، يقع الزمن أسيرًا لربقة صبي أراد أن يلهو قليلًا، فتوقفت الحياة برهة. يتمنى كثير من الناس -لاسيما المترجمون- أن يملكوا ربقة كهذه، تأسر الزمن فلا يجري أو يطير، رغم أن الزمن في القصة نفى أنه يفعل أيًا من الأمرين.

من زاوية أكثر تفاؤلًا، عندما يحُزُّ المنجلُ في يد الزمن الحبلَ الذي يربطنا بالعمل؛ فإنه يدعونا إلى المضي قدمًا دون خوف. فيغدو الموت تحرّرًا بعد تسليم العمل، وإن كانت حرية تدوم إلى حين البدء في عمل جديد.

الحساب

أحب الأيام التي تسبقُ موسم معارض الكتاب، عندما تبدأ الدُّور بالإعلان عن إصداراتها الجديدة. أحب رؤية الأعمال التي قضيت في العمل عليها عامًا، أو أكثر في بعض الأحيان، تخرج إلى النور. لا شك أن القلق يظل ملازمًا لي في تلك اللحظات، وربما لا يجدر بي قول هذا على الملأ، لكني أشعر أني «لاعب نرد أربح حينًا وأخسر حينًا»، وأتنفس الصعداء إذا ما وجدت القراء سعيدين بالقراءة.

«تساءلت صحافية: أي ثناء يحلم بسماعه كل مترجم؟ جواب: ثناء قارئ مزدوج اللسان يفضّل الترجمة على النص الأصلي». يعيد هذا إلى الأذهان الجدل الذي يتكرر دائمًا في أوساط المهتمين بدراسات الترجمة حول اختفاء المترجم أو ظهوره، مرئيته أو خُفيته. والحقيقة أنني لا أعرف كيف يكون المترجم مختفيًا أو ظاهرًا، لأني أراه ظاهرًا في كل الأحوال.

المترجم البارع يقدم ترجمة جيدة -لكني أقصد أكثر من ذلك قطعًا- ولذا فلا بُدَّ أن يضمن للمتلقي قراءة سلسة تخلو من المطبات، كأنه يقرأ نصًّا كُتب بلغته الأم، دون أن يعني هذا تجريد النص من «الأجنبة» ولا توطينه.

العالم

يُقال إن الترجمة جسر بين الثقافات، ويقال إنها بوابة. وأيًّا ما كانت الاستعارة المناسبة لهذه العملية، فإنها تتضمن معنى الانتقال والعبور. هكذا هي الترجمة، تُحوّلنا إلى مواطنين كونيين، لا تعوقنا حدود اللغة.

يرى أمبرتو إِكو الترجمة عملية تفاوض «بين الكاتب والنص، وبين الكاتب والقراء، وبين بنية لغتين وموسوعة ثقافتين».

كانت قصة إيتالو كالـفينو «سنوات ضوئية» أولى القصص التي ترجمتُها لمجموعة «أشباهنا في العالم»، وظلّت الجملة التي رآها البطل في مرقابه الفلكي تتردد في ذهني: «أنا أراك». عبارة رآها بعد 100 مليون سنة ضوئية، ولكنه ظلّ مرئيًّا في عيون الآخر الذي لا يعرف مكانه على وجه التحديد. هذه هي الترجمة في نظري، مرقاب نرى فيه آخرين تفصلنا عنهم سنوات ضوئية.

هكذا، نعود إلى براءة البداية، إلى رحلة الأحمق/ الغرِّ، إلى نقطة الصفر المباركة، نتقدم فيها بروح لم تَبلَ من فرط الخيبة والإنهاك. هكذا نتحول إلى «سيزيف»، نعود مع كل مغيب إلى حيث بدأنا، نكابد المشاقّ نفسها، ونرتقي الجبل نفسه، ببالٍ خليٍّ من لحظات الفجاءة في الصفحات الأولى فقط. فلا تفرحوا كثيرًا معشر المترجمين!

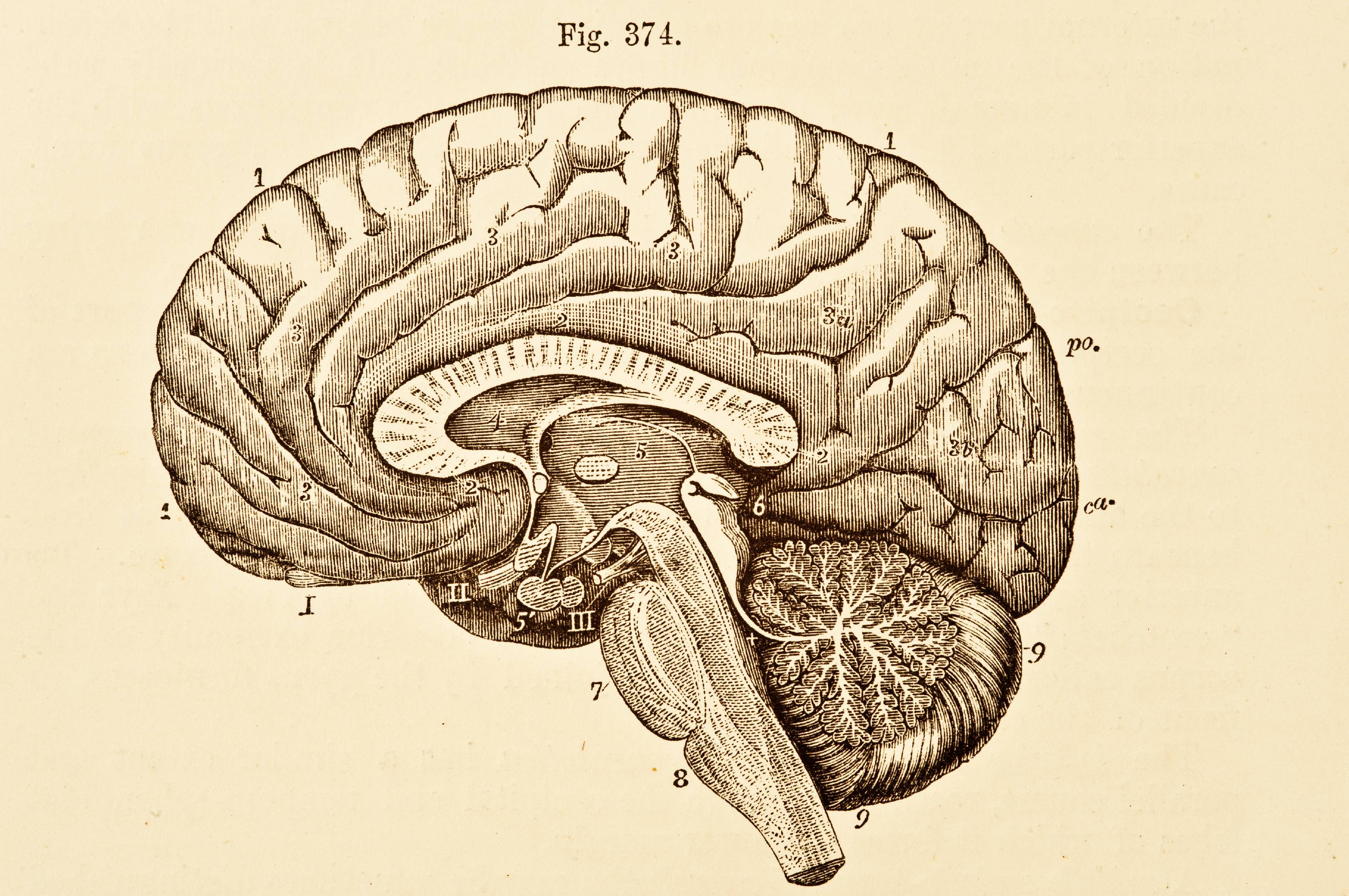

دماغنا أكثر تعقيدًا مما نتخيّل!

في ظل تدفق المعلومات عبر مواقع التواصل وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت ممارسة النقد الذاتي ضرورة لمواجهة الرغبة المستمرة في إضفاء الطابع العلمي على المحتوى وتبسيطه من أجل تمرير الأخبار والمعلومات الكاذبة.

هذا ما يناقشه عالم الأعصاب والمختص في علم النفس، ألبير مخيبر، في أحدث كتبه «Neuromania»، ساعيًا إلى دحض نظرياتٍ تفرضها الثقافة الشعبية كما لو كانت مسلّمات.

يرى الكاتب أن العديد من النظريات التي تُسوّق على أنها علمية وُضعت لأهداف تجارية وإيديولوجية. ويرجع نجاح معظمها في الانتشار إلى استغلال رغبة الناس وحاجتهم إلى التغيير، مثل كونهم لا يستخدمون سوى 10% من دماغهم، الخرافة التي وجدت أساسها في توطئة كتاب ديل كارنيقي «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»، وروّجت لها الشاشة عبر أفلام عدة، مثل فِلم «لوسي»، الذي تظهر فيه البطلة سكارليت جوهانسن وقد امتلكت قدرة جبارة في استخدام دماغها بنسبة 100%.

تبعًا لهذه الخرافة، يتولى المبتزون، وفقًا للكاتب، إقناع الجمهور بطرقٍ من شأنها تطوير عمل أدمغتهم ليصلوا إلى نسب معقولة مثل 20%. أو يلجأ آخرون إلى بيعهم اختبارات شخصية تحدّد لهم الجانب الأكثر فعالية من دماغهم، الأيمن أم الأيسر، مما يؤثر على العديد من خياراتنا المهنية وتفاعلنا مع الآخرين.

كما يحاول أرباب العمل إقناع الموظف الذي يعاني من الاحتراق الوظيفي أنه بحاجة إلى السيروتونين وممارسة الرياضة، بدلاً من مناقشة ظروف العمل الصعبة أو نظام الرواتب والساعات الإضافية.

يُقال أيضًا إن السبب وراء تصديقنا الأخبار الزائفة هو تحيزاتنا المعرفية المسبقة، وليس عمل الخوارزميات والإعلانات والخطابات، ويُعزى تقاعسنا عن حماية بيئتنا ومجالنا الحيوي إلى تركيبة أدمغتنا.

من الإشارات اللافتة في الكتاب نقد مخيبر بعضَ النظريات التي هدفت لفهم الطبيعة البشرية بالاعتماد على بعض التجارب، مثل تجربة «سجن ستانفورد»، التي تركز على أنانية وقسوة البشر، وتجربة «ميلقرام»، التي تتناول فكرة الامتثال للسلطة.

يقول مخيبر أن هذه التجارب لا يمكن تعميمها، لأنها اعتمدت على عينة من المجتمع تُعرف اختصارًا بـ«w.e.i.r.d»، أي الرجل الأبيض المتعلم الصناعي الثري الديمقراطي. لذا، عندما تُعمّم على باقي المجتمعات والأعراق، نُفاجأ بأنّ هذه الطبيعة ليست كونية كما يُروّج لها.

يعلّل مخيبر الأمر بأن إدراكنا مرتبط أيضًا بأجسادنا. لسنا مجرد أدمغة، بل يجب أن يُنظر إلى هذا الدماغ في علاقته بسياقه وجسده. تتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض في حلقة متكاملة، وأي فصل لعنصر عن باقي العناصر في تحديد الطبيعة الإنسانية يشوه مفهومها.

من الأمثلة الشائعة التي يدحضها مخيبر أيضًا فكرة الدماغ الزواحفي، التي بالرغم من تجاوزها علميًّا، لا يزال مجال التسويق العصبي يعتمد عليها لدفع المستهلكين نحو الشراء المفرط، كما يوظفها المديرون والمدربون لتحفيز فرقهم، مثل العبارة التي دَرَج مدرب كرة القدم الشهير مورينيو على قولها للاعبيه: «استخدموا دماغكم الزواحفي من أجل تحفيز طاقاتكم». يبدو أن هذا الدماغ «الزاحف» هو ما منعه من الفوز من جديد بدوري أبطال أوربا.

يشعر المرء بالفضول نحو تحديد مناطق الدماغ المسؤولة عن المشاعر، مثل الحب والخوف، ونعتقد أن تصوير الدماغ كفيل بتحديدها بدقة. إلا أن الكاتب يؤكد أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث تُفسد أمورٌ كثيرة إمكانية حدوث ذلك، مثل تداخل أوامر عصبية مختلفة في لحظة واحدة. ويؤكد أن أدمغتنا أكثر تعقيدًا من أن تمنحنا إجابات واضحة، خاصة مع العينات المحدودة وقلة المعلومات، وأن مناطق أدمغتنا ليس لها وظيفة محددة، وإلا لما كانت قادرة على العمل بفعالية.

بالرغم من أن الكاتب يفند العديد من المعتقدات الشعبية حول عمل الدماغ، فإنه في المقابل لا يقدم إجابات واضحة لعدة أسئلة قد تخطر ببالنا. وتبدو الإجابة الوحيدة المقبولة هي أن العلم لا يزال يجهل الكثير عن عمل هذا العضو الذي تحاك حوله كل هذه الأساطير. في المقابل، يأمل مخيبر أن علم الأعصاب قد يستطيع مستقبلًا ابتكار حلولٍ لبعض المشاكل، مثل الشلل، ولكن الأمر أبعد من تخيلات إيلون ماسك وأفلام ماتركس.

الحياة تراجيدية وكوميدية. ولكن الأهم، هو ألّا تبالغ في أخذ أيٍّ منهما على محمل الجد.

عبارة خالدة للأديب والشاعر الأورقوياني كارلوس ليسكانو، يصف فيها هذه الحياة، التي بالرغم من قصرها، تضعنا أمام خيارين صعبين: هل نواصل الكفاح واصطياد الفُرص؟ أم الزهد والانغماس في العبث؟ تراودنا مثل هذه الهواجس مرارًا، سواءً كنا من الكادحين أو ممن ينتظرون حدوث معجزة قد تغير حياتهم.

يوافق المؤثر واليوتيوبر الأمريكي لوك بلمار ليسكانو هذه الفكرة قائلًا: «من أخبرك أن الحياة تتمحور حول السعادة؟ من كذب عليك؟ الحياة لا تقتصر على السعادة، من المفترض أن تستمتع وتتعلم وتتدرب على المعاناة بالطريقة نفسها التي تعامل بها المتعة. المعاناة جزء من الحياة، جزء لا يمكن إنكاره من الحياة».

علينا تقبّل المعاناة كما نبتهج بالسعادة، ونحرص على فهم الألم وتفكيكه، والإيمان أن النسيان وانسياب الزمن كفيلان بترتيب الأمور في النهاية.

«ينتهي بنا الأمر دائمًا على اعتياد أي شيء»، كما أكد ألبير كامو. لهذا الاعتياد قوة قادرة على انتزاع الفرد من أي محنة يعيشها، مهما بلغت مآسيه.

ما يغفل عنه البشر أن أغلبهم يفضل العيش في منطقة الراحة، وقلة منهم من يختار التمرّد والسعي بحثًا عن تجارب أخرى تختبر قدراتهم وتصقل خبراتهم. القلة فقط من فهم سر الحياة واستطاع مجابهة تحدياتها.

الحياة فعلًا كما اختزلها ليسكانو في عبارته السابقة. ولكن، من منّا يستطيع أن يعي مفارقتها، ولا يأخذ سعادتها ومأساتها على محمل الجد؟

قال جلّ في علاه: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ».

الحميمية الخوارزمية، كيف يشكل الذكاء الاصطناعي تفضيلاتنا العاطفية

صدر حديثًا عن منشورات حياة الترجمة العربية لكتاب أنتوني إليوت «الحميمية الخوارزمية، كيف يشكل الذكاء الاصطناعي تفضيلاتنا العاطفية». يشغل إليوت مقعد بروفيسور في علم الاجتماع في جامعة «جنوب أستراليا»، ويُعنى في أبحاثه بالهوية الفردية والمجتمعية وتأثيرات التقنية والرقمنة على هذه الهوية.

يلقي إليوت، في كتابه، الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على جوانب حياتنا الأشد حميمية، وكيف أصبح قادرًا على التعرف على تفضيلاتنا والتأثير في قراراتنا: ماذا نأكل، وكيف نعيش، ومن نصادق. يتفحص الكاتب، بعيدًا عن ثنائية التفاؤل والتشاؤم تجاه التقنية، المناهج البديلة والتجريبية والمبتكرة القائمة على النظرية الاجتماعية لفهم هذا التشابك المعقّد بين الآلة وحياة الإنسان الحميمية.

دعوة للمساعدة 👋

ستسافر قريبًا؟ أو خطّطت لوجهتك السياحية القادمة؟

هذا الاستبيان القصير موجّه لك.

يحتاج إكماله أقل من 45 ثانية من وقتك.

تأليف: لين ستالسبيرق / ترجمة: شيرين عبد الوهاب وبسنت علي أمين / الناشر: صفصافة / عدد الصفحات: 220

تقدم الكاتبة والمحاضرة النرويجية لين ستالسيبرق، في كتابها «كفى، كيف تدمر الليبرالية الجديدة البشر والطبيعة»، شرحًا مبسّطًا لمفهوم الليبرالية الجديدة، وكيف نجح هذا النظام في التغلغل إلى حياتنا والتلاعب بأفكارنا ومشاعرنا وأرواحنا. بأسلوبٍ موجز وسلس، موجّه إلى القارئ غير المتخصص، تتتبّع الكاتبة تاريخ تأسيس معالم هذا النظام وكيف نجح روّاده الأوائل وورثتهم في نسج صورة مثالية أقنعت المجتمعات ودفعتهم إلى التنافسية الشرسة.

تشرح الكاتبة أن الليبرالية الجديدة جنّدت كل أسلحتها من أجل تحقيق أغراضها، ساعيةً إلى تحقيق هدفها الأسمى وهو «تغيير قلب الأمة وروحها»، كما ذكرت مارقريت تاتشر. لم تكتفِ الليبرالية بالتسلّل إلى حياة الفرد والتأثير فيها، بل دافعت عن نفسها أمام أي مقاومة محتملة باتهام الأفراد بالتقصير المستمر وبالكسل وعدم التفاني في تحقيق أحلامهم.

تشير الكاتبة أيضًا إلى تأثير هذا النظام في البيئة، خاصة في سعيه المستمر نحو الربح وتأثير ذلك على دول الجنوب، مما خلق عدم مساواة وسّعت الهوة بين الدول على مستوى الصحة والغذاء والأمن والرفاهية.

من أجل مقاومة هذا النظام وتأثيراته، تطالب الكاتبة المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وكل الهيئات والأفراد بتوحيد المساعي والوقوف معًا أمام تجبّر ووحشية الليبرالية، من أجل وضع نظام بديل قادر على محو كلّ المساوئ التي لم يعد معها العالم قادرًا على التنفس.

تأليف: جبران خليل جبران / ترجمة: ميخائيل نعيمة / الناشر: أرابوك فيرس (Arabookverse) / عدد الصفحات: 130

أهم مؤلفات جبران وأكثرها شهرة، لاقى انتشارًا واسعًا منذ صدوره عام 1923، وأعيد طبعه، وتُرجم إلى أربعين لغة. يجمع الكتاب خلاصة فكر جبران وأدبه ويمثل رسالة إنسانية وأخلاقية.

تأملات وجدانية عن الزواج والحب والصداقة، عن الحزن والفرح، واللذة والألم، والقضاء والجريمة. لم يترك جبران موضوعًا في الحياة إلا تحدث عنه. وكما قالت «نازك سابا» في مقدمة هذا الكتاب: «إنّ جبران رفع أحطّ الأعمال اليومية إلى مستوى السمو الصوفي، إذ ألبس الأكل والشرب والبيوت والملابس والأعمال كلها حلّة روحية رفيعة».

يصور الكتاب مواعظ ألقاها نبيٌّ في وداع قومه، حيث نثر لهم وصايا اجتماعية وفلسفية، في مشهد يحمل دلالة ورمزية وجودية للحياة والموت، وكأن النبيّ يغادر الدنيا ويرتحل للدار الآخرة.

يظهر الكتاب جانب جبران المتصوّف، وهذا ما يلاحظه القارئ في أدبه، لما فيه من تبصر وتدبر في وجود الله، وفي الطبيعة، وفي الإنسان وما حوله. ولن يغفل القارئ أيضًا عمّا تحمله كتابات جبران من عواطف الشاعر والفنان، وأفكاره التي تبعث على الأمل والحياة.

تأليف: جوستاين قاردر / ترجمة: حياة الحويك عطية / الناشر: دار المنى / عدد الصفحات: 542

من الروايات الأكثر مبيعًا في العالم، وهي أشهر أعمال الكاتب النرويجي جوستاين قاردر. تُعد رواية «عالم صوفي» من أهم الأعمال التي تناولت شرح الفلسفة بأسلوب بسيط وممتع. قصة يرويها أستاذ الفلسفة لتلميذته «صوفي» بلغة تعليمية تتميز بطابع تشويقي. نجح الكاتب في شحذ انتباه القارئ، وشجعه على متابعة كل تفاصيل القصة، وبالدهشة والبهجة ذاتها، من أول الصفحات إلى نهاية العمل.

يغطي الكتاب في فصوله تاريخ الفلسفة وتطورها عبر العصور، مشيرًا إلى روّاد مدارسها وحكمائها منذ 700 عام قبل الميلاد، مرورًا بالعصور الوسطى المظلمة وتاريخ الأمم ونهضتها، وصولًا إلى ثمانينيات القرن الماضي.

يحفّز الأستاذ في عقل تلميذته حب المعرفة والتقصي، وتأمل ما حولها، والمداومة على السؤال والبحث عن الأجوبة. ونجح بذلك في أن يعيد إليها القدرة على الدهشة.

في الواقع، يقدم الكاتب في روايته رحلتين: رحلة في تاريخ الفلسفة، وتوازيها رحلة صوفي التمهيدية في التعرّف على المبادئ الأولية للفلسفة. وقد نجح في دمج الرحلتين دون تعقيد، وإن شاب السرد بعض التكرار، فقد نجح في وضع نهج واضح لتاريخ الفلسفة وتطور صوفي المعرفي.

رواية نجحت في جذب كل القراء، بمختلف الأعمار والمستويات الثقافية، وتؤكد أن الفلسفة ليست حكرًا على فئة دون أخرى.