تعلم متى تتوقف قبل فوات الأوان ⏳️

هل نعيش لنرضي الآخرين ونتقيد بآرائهم؟ هل إنجازاتنا هي فعلا من أجل أنفسنا؟

تعلم متى تتوقف قبل فوات الأوان

هل سبق أن مررت بلحظة تتمنى فيها أن تملك الجرأة والشجاعة لترك كل شيء خلفك والهروب بعيدًا؟ أن تهجر كل ما بنيته تبعًا لقرارات اتخذتها في الماضي؟ غالبًا ما نرتب حياتنا على نمط نعتقد أننا اخترناه، ولكن هل نحن فعلاً من اتخذ هذه القرارات؟ هل هي نابعة حقًّا من رغبتنا؟ أم لأسباب أخرى نجهلها؟

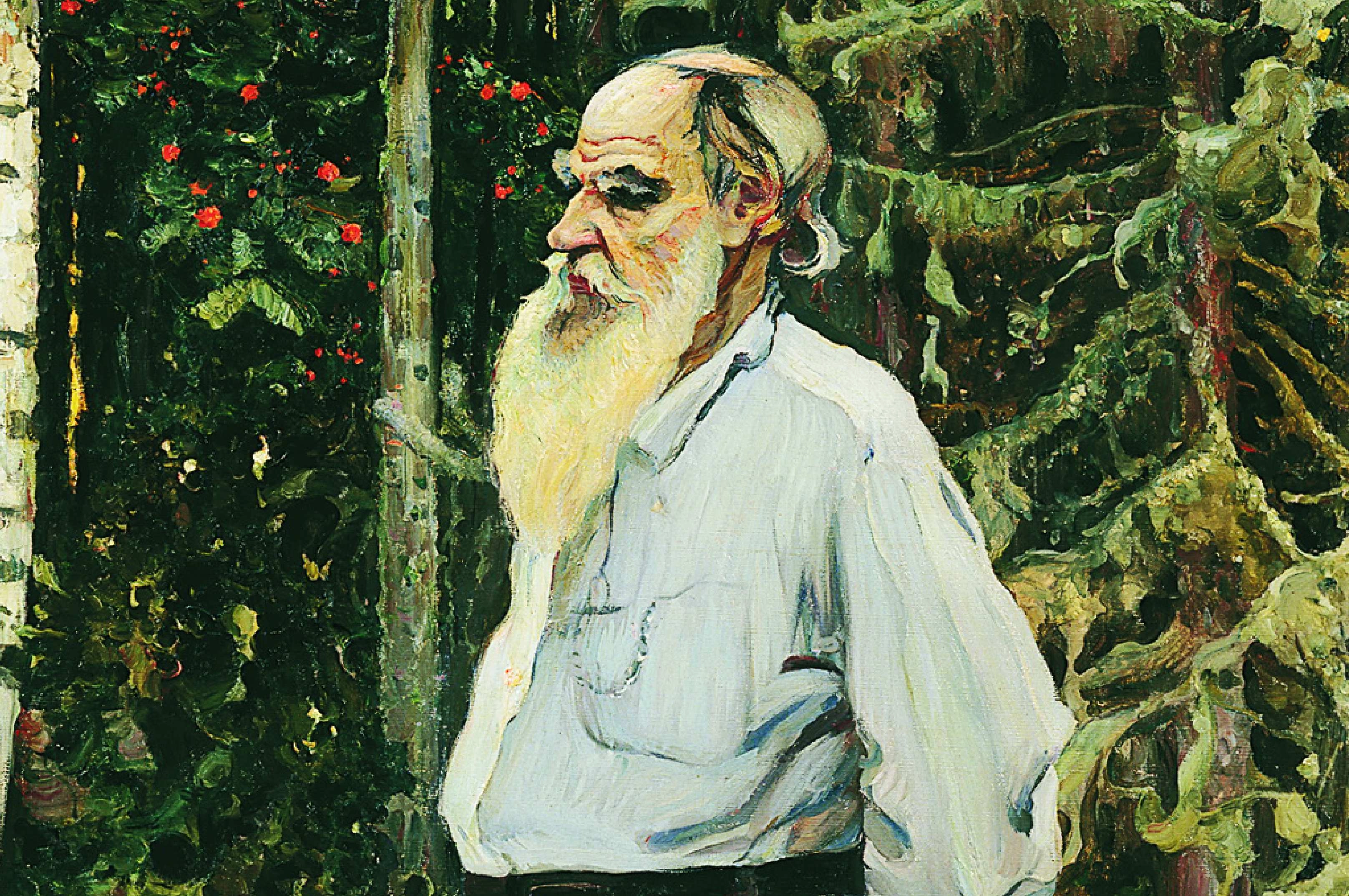

قد نجد الإجابة في كتابات الأديب والمفكر الروسي تولستوي، وخاصة في مقدمة ملحمته «الحرب والسلم». يطرح تولستوي سؤالاً جوهريًّا وهو لماذا يلجأ البشر إلى الحروب؟ وما الذي يأملون تحقيقه من حروب تدفعهم إلى تقتيل بعضهم البعض، ثم الجلوس بعدها نادبين مصيرهم وما بقي لديهم من خراب؟ ينفي الكاتب أن تكون إرادة الأفراد هي السبب خلف هذا الهوس، كما يرفض كل أقوال المؤرخين عن تأثير روح الغزو وحب الأوطان على مشاعر الجنود. كما يشكك في قدرة رجل واحد على إجبار ما يقارب 500 ألف رجل على الذهاب إلى الحرب، واستبعدَ أيضًا ما يسميه بـ«الضرورة السياسية».

تُحيّر تولستوي فكرة ذهاب الرجال إلى الحرب وهم يعلمون أنها لن تحسن أوضاعهم، بل ستزيدها سوءًا. وهي الفكرة التي حيرت أيضًا العديد من الكتاب الأوربيين، خاصة ما بعد الحربين العالميتين، مثل الكاتب الألماني إيريك ماريا ريماك صاحب التحفة الأدبية «لا شيء هادئ في الجبهة الغربية». لكن وجهة نظر تولستوي تبدو مختلفة، حيث أكد أن السبب خلف هذا الانتشاء بالحرب هو الحتمية التاريخية، فقد ذهبوا للاقتتال لأنه لا مفر من ذلك، ولأنهم -وفقًا لتولستوي- يخضعون لقانون أولي وأبدي للإنسان؛ هو اتباع الفطرة.

بحسب نظرية تولستوي حول الحتمية والقانون الأولي، يمكننا أن نفترض إذن: عندما نؤكد أن الحرية هي الدافع لمختلف قراراتنا، فإننا نعيش الكذبة ونصدقها بفضل قدرتنا العجيبة على خلق سلسلة من الاستدلالات التي تعزز شعورنا بالحرية، وهو شعور يصاحب كل أفعالنا تلقائيًّا.

قد يعترض البعض جازمًا بأن كل ما يقوم به نابع من إرادته. لكن في الواقع، هناك نوعان من الأفعال: أحدها يخضع لإرادتي، والآخر مستقل عنها. فـأنا مثلاً أستطيع أن أصرخ، وأقرر فجأة أن أصمت. أو يمكنني أن أرفع يديّ وأضعهما. أو أن أستمر في كتابة هذه السطور، أو أن أتوقف عن ذلك. كما تستطيع أنت التوقف متى شئت عن قراءة هذا المقال. هذه أفعال نريدها. ولكن عندما يكون هناك شخص ما بقربنا فإننا عادة ما نراعي وجوده، ونتصرف بناء على ذلك. على سبيل المثال، إذا كنتُ جنديًّا وسط الميدان سأتحرك مع الرتل وأهاجم معهم، وإذا وقعت كارثة في مكان ما سأهرب منه مثل بقية الناس، وإذا كنت محاضِرًا والجمهور ينتظر حديثي فعليّ أن أبدأ بالكلام، وسأغلق عينيّ إذا حاول أحدهم أن يضربني. كلها أفعال مستقلة عن إرادتي.

يؤكد تولستوي: «كلما كان عملنا مرتبطًا بالآخرين، كان حظه من الحرية أضأل». فالإنسان الذي يقتل إنسانًا لا يعرفه في الحرب، وأنا وأنت عندما نتقدم لطلب وظيفة، ومن يدرس الطب أو القانون، جميعنا نعتقد أن هذه الأفعال نابعة من إرادتنا الحرة. وهذا شعور طبيعي، ولا أحد يستطيع إقناعنا بالعكس، هو تناقض معقد يصعب حله. ولكن في الواقع، نحن بأعمالنا هذه نقوم بما هو حتمي، ونشارك في حياكة نسيج الحياة الإنسانية، هذا مقدّر علينا ولا يمكننا تفاديه.

يُعدّ «الأمير أندريه» بطل رواية «الحرب والسلم» مثالاً لهذا التناقض، وهي شخصية أثارت اهتمام القراء، واهتمام كبار المفكرين والأمراء الذين بعثوا رسائل عدة يسألون فيها تولستوي عن الشخصية التي استوحى منها تفاصيل بطله. وقد كتب عنها الناقد أخشاروموف: «إن هذه الشخصية ليست من بنات خيال المؤلف، فهو نمط روسي حقيقي، روسيٌّ أصيل الجذور». كانت شخصية «أندريه» مثيرة بواقعيتها ونمط حياتها وتفكيرها، وكان حريصًا على تبوّء مكانة في مجتمعه، مستلهمًا أفكاره وخيالاته من نابليون وغيره من رجالات الدولة في روسيا.

لكن كل هذا تغير مع توالي الأحداث، في مشهد بديع لحظة سقوطه جريحًا بأرض المعركة، ينظر أندريه إلى السماء ويتساءل بحسرة: «لماذا لم أتأمل السماء من قبل؟» كان مستغرقًا في زرقة السماء الصافية لدرجة منعته من رؤية نابليون لحظة مروره بجانبه. حين شارف على الموت، توقف «أندريه» عن كل أفعاله، مبررًا ذلك بتفاهة الإنسان والوجود. وعندما عادت إليه الحياة في صورة الطبيعة البكر، المتجسدة في شجرة السنديانة، وفي حبه لـ«نتاشا» عادت إليه رغبة العيش مع الآخرين ومشاركتهم الحياة. وأما ذروة اليقين فقد حدثت وهو ينظر بشفقة نحو عدوه الجريح بجانبه.

يُمثل «أندريه» صورة مثالية للإنسان الذي يعيش معظم حياته يقتفي أثر الآخرين ويهتم بآرائهم، ويصبو إلى مكانة اجتماعية مرموقة وسطهم، متجاهلاً ما يريد حقًا، وفي لحظة ما، يصبح غير مدرك تمامًا هل يعيش لنفسه أم للآخرين. رغم الشكوك والتساؤلات والشتات التي عانى منها «أندريه»، لم يتجرأ على الاعتراف لنفسه بالحقيقة. وهذا بالضبط ما يعيشه كل إنسان ولا سيما الإنسان المعاصر.

مررت مؤخرًا بتجربة مشابهة، حيث قرّرت بعد تردد طويل الاستقالة من مهنة ومنصب ربما يحلم به الكثيرون. عانيت من صراع داخلي بين ما تصبو إليه نفسي ويحقق راحتها، وبين شعوري بالفشل والخذلان وبما سيعلّق الآخرون. كنت أنتظر ردود فعل محيطي، وأتحرى من سيدعم قراري، ومن سيعارضه. وكما توقعت، قوبلتُ بكثير من الانتقادات والرفض، بل والشماتة أيضًا.

هنا اكتشفت أنني كنت أعيش في وهم مرعب، وهم كنت أجاهد للحفاظ عليه!

وبعد تأمل أدركت شيئًا جوهريًّا، وهو أن أتعلم متى أتوقف، وقد توقفت بالفعل. ربما كان الحظ حليفي، فلولا دعم عائلتي والمقربون مني لما استطعت اتخاذ هذا القرار وتبعاته. أدركت أن معظمنا يعيش في وهم اختيار قراراته، معتقدين أننا أحرار في اتخاذها، ولكن في الواقع، الإنسان مجبر في نواحٍ عديدة من حياته على التأثر والارتباط بالآخرين. يقول تولستوي في نهاية مقدمة «الحرب والسلم»: «هناك رابطة تشدنا إلى أقراننا البشر هي أقوى الروابط وأعسرها زوالاً وأثقلها وأبقاها؛ إنها رابطة السلطة. والسلطة بمعناها الحقيقي ليست إلا خضوع يخضعه المرء لغيره».

تستفيض مقدمة الحرب والسلم ومتن الرواية في شرح فكرة تولستوي حول الحتمية التاريخية، وما الذي يسبق الآخر: الحدث أم صانعه؟ لتصبح دراسة نفسية وفلسفية عميقة للواقع الذي نعيشه. ومن قرأ أعمال تولستوي واعترافه ورسائله، سيربط حتمًا بينه وبين أشهر شخصياته في الحرب والسلم: «أندريه» و«بطرس»، حيث يعكسان فكر تولستوي منذ مستهل حياته وحتى نقطة التحول الكبرى في معتقداته الدينية والاجتماعية.

في النهاية، قراءة تولستوي، تجعلنا نتساءل: هل نعيش لنرضي الآخرين ونتقيد بآرائهم؟ هل إنجازاتنا هي فعلاً من أجل أنفسنا؟ أم لكي يراها الآخرون ويعجبون بها؟ هل نتخذ قراراتنا بناءً على رغبتنا؟ أم لإرضاء الآباء والمجتمع؟ أو ربما فقط من أجل المبلغ الذي يودع بحسابنا نهاية الشهر؟

قبل أن تجيب، فكّر جيدًا بما تريده حقًّا، وتعلّم متى يجب أن تتوقف قبل فوات الآوان.

فاصل ⏸️

كتب النفّري في كتابه «المواقف والمخاطبات» عبارته الشهيرة: «كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة». بعيدًا عن المعنى الصوفي والأصل في مقصد النفّري، وسياقه الذي يميل إلى متلقٍّ معين دون سواه، يستخدم البعض هذه العبارة المقتضبة حكمةً يداري بها عجزه عن التعبير عمّا يشعر به حيال أمر ما.

من اللافت أن نستخدم الكلمة من أجل تأكيد عجز أخواتها. وأعتقد أن الميل لهذه العبارة لا يشير دائمًا إلى عجز اللغة، بل إلى الدهشة النادرة التي يصعب الحصول عليها. ومتى حدث ذلك ونحن نتأمل الطبيعة أو نشاهد لوحة فنية أو نقرأ مشهدًا روائيًّا أو نسمع شاعرنا المفضل وهو يلقي قصيدته، نود لو نحتفظ بهذا الانفعال الوجداني أطول فترة ممكنة، ومن ثم لا نستطيع اختصاره في وصف مقتضب قد يميت الدهشة في مهدها.

لذا نكتفي بعبارة النفّري دعوةً صادقة للمتلقي لكي يعيش التجربة بنفسه ويبلغ لذة الدهشة التي قد تحجبها الكلمة متى وصفتها، كما وضح النفّري في الجزء المتمم للعبارة -الذي يُغفَل عنه غالبًا لدى اقتباس كلامه- «العبارة ستر، فكيف ما ندبت إليه؟»

مرة أخرى، يواجه القارئ العربي، لا سيما الجزائري، معضلة الكتابة وعلاقتها بالجوائز. كما حدث مع رواية «هوارية»، يحدث مجددًا مع «حوريات» للكاتب الفرنسي ذو الأصل الجزائري كمال داود، الذي حصل الأسبوع الماضي على أعرق الجوائز الأدبية العالمية، جائزة «القونكور» الفرنسية. تتناول الرواية من خلال مونولوج طويل حكاية «فجر» (Aube)، الفتاة القروية التي تعرّض أهلها للذبح خلال العشرية السوداء، الفترة القاتمة من تاريخ الجزائر، التي امتدت من 1992 إلى 2002. يعتقد كمال داود أن الكتابة فعل ضد النسيان، وأنها السبيل الوحيد لمنح الصوت لأولئك الذين نجوا من تلك الأحداث، ولكنهم فقدوا النطق بسبب الصدمة أو لأسباب أخرى يوضحها كمال في متن العمل.

انقسم القراء بين مؤيد ومعارض، وانفجرت مواقع التواصل بالتعليقات حول أحقية الكاتب في الحصول على الجائزة. يرى المؤيدون في فوزه استحقاقًا، خاصة وأنه اخترق مجالًا نادرًا ما يصله الكتاب العرب، حيث سبقه للجائزة اسمان فقط، هما المغربي الطاهر بنجلون ومواطنته ليلى السليماني. أما المعارضون فيرون في الرواية والجائزة استلابًا فكريًّا، وتملقًا لفرنسا المستعمِرة على حساب أشلاء ضحايا العشرية السوداء. مُنِعت الرواية في الجزائر، كما مُنعت قاليمار -الدار الناشرة- من حضور معرض الجزائر المقام حاليًّا في العاصمة. لذا يعتقد البعض أن هذا المنع كان سببًا رئيسًا في حصول داود على الجائزة، أي أنها ردة فعل سياسي من الفرنسيين.

لا يُضيع كمال داود الفرصة لكي يثبت تفضيله لفرنسا، سواءً لسبب أو من دونه، سواء طُلب منه ذلك أم لم يُطلب. يصرح بوضوح في معظم حواراته بهذه الأفضلية، ويقول: «أنا مصاب بمتلازمة أبولينير، أنا فرنسيٌّ أكثر من الفرنسيين». يقصد داود بمتلازمة أبولينير، الشاعر الفرنسي ذو الأصول البولندية قيوم أبولينير، الذي تطوع في الجيش للدفاع عن فرنسا زمن الحرب العالمية الأولى، وتغنّى بالحرب التي رآها جميلة. لا يختلف داود عنه كثيرًا، حيث تغنى بالعشرية السوداء، وعدّها أجمل فترة عاشها، لأنها أتاحت له العيش والاستمتاع لأقصى درجة، مثل شخص موعود بالموت. الحرب أنهت حياة أبولينير الذي مات في النهاية متأثرًا بجراحه وبالأنفلونزا الإسبانية، أما داود فقد فاز بجائزة، فعلًا الدنيا حظوظ!

جدير بالذكر أن رواية «جكرنده» للكاتب الفرنسي ذو الأصول الرواندية قايل فاي كانت من ضمن الأعمال المرشحة للقونكور. تروي الرواية أيضًا قصة أخرى عن الصمت، هذه المرة تجاه مذبحة رواندا في 1994، وهي المذبحة التي تتنصل فرنسا من مسؤوليتها، وعوض القونكور مُنح قايل فاي جائزة رينودو، التي تأتي دائمًا تعويضًا لمن يستحق الجائزة فعلًا، كما حدث مع فرديناند سيلين سنة 1932.

فقرة حصريّة

اشترك الآن