كيف غيرت الرؤية الذهنية الاقتصادية للمجتمع

أحد أبرز إنجازات الرؤية -وقد يكون أكثرها أهمية وعمقًا- هو تغيير الذهنية الاقتصادية السعودية.

عبدالله الناصر

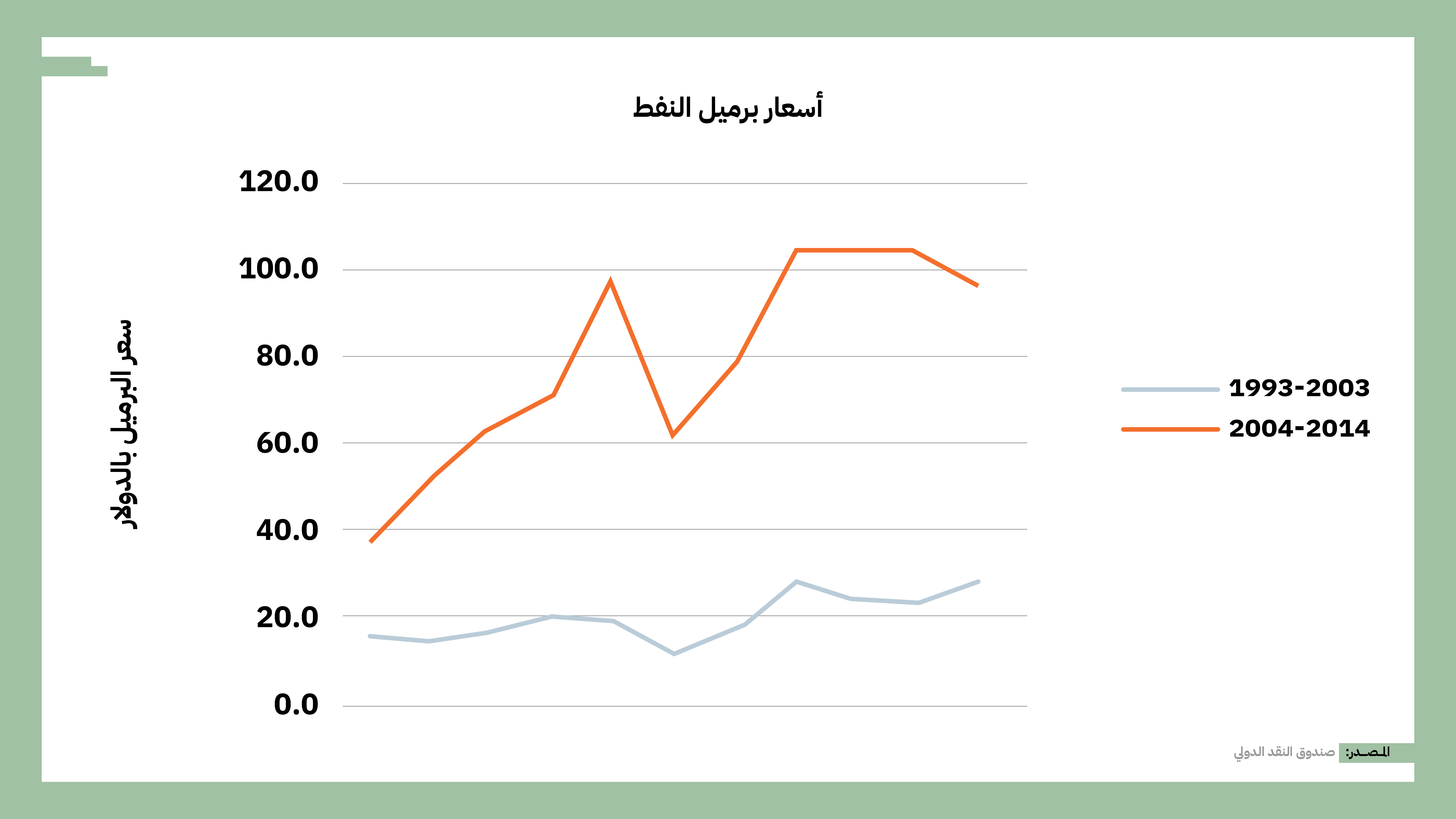

مثّل العقد الذهبي بين العام 2004 وحتى العام 2014 الطفرة النفطية الثانية للسعودية، حيث ركب النفط حينها القطار المتسارع لارتفاع الأسعار، حينما عاد سعر البرميل في عام 2004 للارتفاع بعد عقود من النفط الرخيص ووصل أخيرًا لمستوياته التي هجرها في 1981.

مثّل هذا العقد فورة القطاع النفطي، حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط خلال ذلك العقد أربعة أضعاف ما كان عليه في العقد الذي سبقه. إذ بلغ متوسط سعر البرميل في العقد الذهبي حدود 80 دولارًا، مقابل 20 دولارًا للعقد الذي يسبقه، وتجاوز الـ100 دولار لسنوات متتالية.

كانت أسعار النفط تتسارع بالارتفاع بشكل مذهل -باستنثاء فترة الأزمة المالية العالمية-، بل كانت أسعاره إبان الأزمة المالية تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف سعر النفط في عقد الركود بين 1993-2003. لم يكن سعر النفط هو العلامة البارزة فقط، بل كانت قيمة الصادرات النفطية في ازدياد مطّرد، حيث قاربت خمسة أضعاف مستوياتها ما بين 1993-2003 واستمرت السعودية في ضخ ملياري لتوسيع قدراتها النفطية الإنتاجية.

وحتى نتخيل الصورة بشكل أكبر، فقد بلغ مجموع إيرادات الحكومة في هذا العقد الذهبي أكثر من تسعة تريلونات من الريالات، مقابل تريلونين خلال العقد السابق له، بل إن مجموع إيرادات الحكومة خلال هذه الطفرة يتجاوز المجموع التراكمي لجميع ما أنتجه الاقتصاد السعودية بقطاعيه، الخاص والحكومي، النفطي وغير النفطي، لعشر سنوات بين 1993-2003.

لعل هذه المقدمة تعطي تصورًا واضحًا لهذا العقد الذي لم تظهر فيه الحاجة لأي مصادر دخل أخرى. حتى بلغنا نهاية العام 2014، حينما انهارت أسعار النفط، واستمرت في ذلك، لتصل بين ليلة وضحاها لمستويات متدنية تاريخية. وعدنا في العام 2016 لمستويات سعرية لبرميل النفط تقارب مستويات عام 2003 وكأن عقارب الساعة عادت للحظة الصفر مرة أخرى، مؤذنة بنهاية الحلم الوردي.

إن هذه النهاية المأساوية لقطار أسعار النفط، والطفرة المصاحبة، أوجدت حقيقة حتمية، وهي ضرورة وجود رؤية لإدارة الموازنة المالية الحكومية، بل رؤية شاملة لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، بعيدًا عن قطار النفط المتأرجح.

ولم نتطرق هنا للإنفاق الذي ارتفع لمستويات تاريخية، بل تجاوز في نموّه الإيرادات النفطية. إن من صفات الإنفاق الحكومي صعوبة تعديله بشكل دوري وسريع إذا تغيّر معدل الإيرادات، خصوصًا في حال نزولها، وتزداد صعوبة الأمر عندما تكون الدولة ذات اقتصاد نفطي ريعي.

فلا تستطيع الحكومة ببساطة أن تفصل آلاف الموظفين، أو تخفض رواتبهم بشكل كبير، أو أن توقف بشكل مفاجئ إنفاقها التشغيلي على منشآتها وبناها التحتية، التي توسعت في بنائها خلال سنوات الطفرة.

ورغم أن عام 2016 مثّل النقطة المصيرية في ضرورة التوقف والتعامل مع الأمر، حيث شهدنا في ذلك العام أكبر القرارات المالية الحكومية المتشدّدة، من خفض لفاتورة الرواتب، وخفضٍ في الإنفاق الرأسمالي، وغير ذلك من القرارات المتشددة غير المسبوقة.

ومع ذلك فإن الإنفاق انخفض بأقل من 25% مقارنة بمستويات 2014، و في المقابل انخفضت الإيرادات في نفس الفترة بأكثر من 50%. إن سنتين فقط من انهيار أسعار النفط كانت كفيلة بتآكل جزء كبير مما تم بناؤه في عقد كامل.

وبلا شك، أثبتت هذه الموازنة الحكومية المعتمدة على سعر برميل النفط أنها غير متزنة وغير قادرة على الاستجابة للصدمات الخارجية. فقد تضخّمت بشكل كبير دون مصدّات تكفل خفض تذبذب إيراداتها، مقابل مصروفات ضخمة لا يمكن تعديلها تبعًا لمستوى الإيرادات.

وفي عام 2016، وهو عام النقطة المصيرية، انطلق أكبر حدث اقتصادي شهدته السعودية منذ اكتشاف النفط، وهو انطلاق خارطة الطريق للإصلاح الشامل، الذي سُمي برؤية السعودية 2030.

يقع في قلب هذه الخارطة مستهدف رئيس أُطلق عليه «اقتصاد مزدهر»، الذي بني على ركنيّ الإصلاح الهيكلي للاقتصاد: بدءًا من كفاءة الجهاز الحكومي، إلى إصلاح المالية العامة بكافة تشعباتها وقطاعتها الفرعية.

هذا يقودنا لأهمية معرفة الفرق بين الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وإصلاح المالية العامة للدولة، وهو أمر -أعتقد- أن الرؤية لم تستفض في شرحه للمتلقي العام.

وباختصارٍ غير مخل، فإن رؤية السعودية 2030 تستهدف في طياتها كلا الأمرين، ولكن آثار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد غالبًا ما تتخذ مساراً طويل الأمد، وأكثر تعقيدًا، ويصعب التنبؤ بنجاح جزئياته.

في حين أن إصلاح المالية العامة للدولة يتخذ مسار إصلاح قصير الأجل كعمليةٍ جراحيةٍ ضرورية، ولكن استدامتها يتطلب حلولًا طويلة الأجل، من بينها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

ولتفادي الخلط القائم بين المسارين، يمكن أن نتصوّر قصة خيالية لتوضيح الفوارق.

تخيّل أنك تعيش في منزلٍ يحتاج إلى عملية ترميم معقّدة، تبدأ من أساساته وحتى قمته. ولكنك في الحين ذاته تعاني من هدرٍ في فواتير الخدمات، بسبب ارتفاع الاستهلاك لسوء البنية التحتية لهذه الخدمات داخل منزلك. ولا يمكنك هدم المنزل والعيش في العراء، ولا يمكنك كذلك الاستمرار في استنزاف دخلك ومدخراتك على مصاريف المنزل الاستهلاكية.

سيحدث قرار تقليل استهلاكك للكهرباء مثلًا أثرًا فوريًّا على مصاريفك الشهرية، ولكن الترميم الجزئي والبطيء والمعقد لعلاج مشاكل المنزل الجوهرية سيأخذ وقتاً أطول ليتبين أثره على أرض الواقع، ولا شك أنك تحتاج إلى القيام بالأمرين لتحقيق المستهدف النهائي: العيش في مكانٍ مستدامٍ متينٍ في أساساته ومتطلباته. وفي هذا السياق، فمرور سنوات منذ إنطلاق الرؤية قد بدأ في إحداث الأثر في كلا الجانبين.

أما على جانب الإصلاحات الهيكلية، فإصلاح كفاءة الجهاز الحكومي كانت العلامة الفارقة والجلية في رؤية السعودية 2030. فتحويل هذا الجهاز الحكومي المترهل، والطارد للكفاءات، إلى جهاز مرن ونشط وشاب، لأمر في غاية التعقيد، أخذًا في الاعتبار حجمه الضخم، فهو الموظف الأكبر في الدولة، وهو جهاز يعمل وفق نمط ريعي في الاقتصاد، لا يعتمد بشكل كبير على الإنتاجية بقدر دوره المساهم في مشاركة العوائد النفطية مع المواطنين عبر الوظائف الحكومية.

وبالتالي فإن ما حقّقته الرؤية في سنوات محدودة، جاء كثير منه في هذا الجانب، مما لا يسع هذا المقال ذكره. ولكن حتى نتصور أهمية بعض هذه الإصلاحات وحتميتها، فإنني سأروي بضع حكايات لم تروى من قبل.

كنت في بدايات العام 2015 أعمل أمام شاشات متعددة تتابع كافة الأسواق والأوراق المالية -شبيهة بما صوّره فِلم «The Wolf Of Wall Street»- حيث كنت حينها أعمل في القطاع المالي، وأتذكر تمامًا حالة الذعر، والمكالمات التي لا تهدأ، حينما انهارت أسعار النفط في نهاية 2014 واستمرت بالانهيار حتى العام 2015 من دون أفق إيجابي.

فقد اضطربت الأسواق حينما اتجهت الميزانية إلى عجوزات تاريخية في السنوات التالية، نتيجة لثبات المصروفات المرتفعة، وانهيار الإيرادات التي كانت -تقريبًا- تعتمد بأكملها على برميل النفط، من دون خطة عمل واضحة لإصلاح هذا الخلل.

أرادت الحكومة حينها تمويل عجزها عبر التمويل الدولاري والمحلي، ولكن المفاجأة أن الجهاز الحكومي لم يكن يملك أي قنوات تمويلية مشابهة لتلك الموجودة في الدول المماثلة في الحجم والثقل.

وهنا كانت أولى العقبات الكبرى، فكيف يمكن تصور أن دولة بحجم السعودية، وطوال هذه العقود، لا تملك جهازًا حكوميًّا متصلًا بسياستها المالية قادرًا على تلبية متطلباتها التمويلية في أي وقت. وإن مُوّل عبر طرح السندات المحلية، سواءً بالدولار أو الريال، فكيف تُسعّر نسبة الفائدة بدقة في ظلّ غياب أسواق الدين العام في السعودية وعدم وجود أي سابقة حكومية بذات الهيكلة التنظيمية لطرح السندات خارجيًّا، إذ كيف يسعّر أمر لا سوق له؟

ازداد الضغط على الريال السعودي، وكان المضاربون في نيويورك ولندن يراهنون على انهيار الاقتصاد السعودي، وانهيار الريال أمام الدولار، في ظل نزيف الاحتياطات النقدية الأجنبية وغياب المصادر التمويلية الملائمة.

كانت لحظات عصيبة جدًّا، وأيام أقل ما يُقال عنها أنها سوداء. كنا نخشى انهيار الريال أمام الدولار، كما سمعنا في قصص أزمات اقتصادية لدول مختلفة، خصوصًا مع ضعف كفاءة الجهاز الحكومي. بل إن بعض من يعملون في القطاع المصرفي آنذاك قالوا بأن تلك أصعب الفترات التي مرّت على مشوارهم العملي خلال العقدين الماضيين.

فقد ازدادت الرهانات ضد صمود ربط الريال السعودي بالدولار، وبدأت الشائعات في الأسواق حول العالم بأن البنك المركزي قد يضطر إلى خفض قيمة الريال أمام الدولار، لأول مرة منذ عقود، لتخفيف نزيف الاحتياطات النقدية، خصوصًا بعد أن وصل سعر النفط إلى 26 دولارًا، للمرة الأولى منذ 2003.

ومن رحم هذه اللحظات العصيبة -وبالتحديد في الربع الرابع، لعام 2015- أُعلن عن ولادة أحد أهم الأجهزة الحكومية، وهو مكتب إدارة الدين العام ضمن وزارة المالية، الذي تحوّل بعد ذلك إلى مركز الدين العام، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلّة. ودور هذا الجهاز تقديم الحلول التمويلية المستدامة للحكومة.

كان هذا المكتب من أول بوادر الرؤية قبل إعلانها، حيث انطلق هذا المكتب الصغير، من دون خبرات تراكمية في تمويل الموازنة الحكومية، ولكنه كان خطوة في الاتجاه الصحيح. حيث قام هذا المكتب، في أكتوبر من العام 2016، بأول جولة تمويلية دولارية لتمويل الحكومة عبر بيع السندات الحكومية في الأسواق العالمية. والسند هو عبارة عن ورقة مالية تقترض فيها الحكومة مبلغاً معيّنًا، تلتزم بسداده خلال مدة ودفعات معلومتين، وبنسبة فائدة معينة.

استمرت هذه الجولة في حينها أسابيع طوال في مدن متعددة حول العالم؛ لإقناع الممولين بإتمام عملية تمويل وحيدة للحكومة السعودية في ظل كل هذه الظروف المحيطة.

وحتى ندرك حجم التطور الملفت لهذا الإصلاح الحكومي المركزي، الذي حققناه في هذا الجانب المهم، منذ تلك اللحظة، فإن الحكومة اليوم قادرة بواسطة هذا المركز على الحصول على تمويل مشابه من خلال السوق ذاته في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، دون الحاجة لتلك الأسابيع الطوال لإقناع الممولين، ولا الحاجة إلى شد الرحال لمدن حول العالم أملًا في حصول الموافقة.

وفي قصة أخرى، تلقى صديق عرضًا مغريًا من إحدى الجهات الحكومية العتيقة والمتخصصة في الجانب الاستثماري، والتي كانت تدير أصولًا حكومية بمئات المليارات. ولكن المفاجأة أنه أتاني راغبًا في الخروج بعد ثلاثة أشهر فقط.

عندما سألته عن السبب قال: خرجت من القطاع المصرفي، حيث كنت أتعامل مع أفضل الأدوات التقنية، وأنافس أفضل العقول. ولكن لا يمكنني العمل هنا؛ في بيئة لا يجيد فيها أحد استخدام الحاسب، فضلًا عن التطبيقات والبرامج المالية المتخصصة. ولم أكن أتصور أن هذه المئات من المليارات كانت تُدار طوال هذه العقود بطريقة بدائية جدًّا.

واليوم، وبعد سلسة من الإصلاحات، تعد هذه الجهة من أكثر الجهات تنافسيةً وضمًا لأفضل العقول الاستثمارية والمالية في الشرق الأوسط، وليس السعودية وحسب.

ويمكنني أن أستمر في سرد العديد من القصص الخاصة التي تكشف أن حاجتنا لوجود رؤية اقتصادية إصلاحية جادة كانت أمراً مصيريًّا وحتميًّا، وأن إنجازات هذه الرؤية لها أشكال مختلفة، منها ما يمكننا رؤيته بشكل واضح، ومنها ما هو غير ذلك، وأن قصص الرؤية كذلك ليست كلها وردية على إطلاقها.

إن عماد أي خطة إصلاح اقتصادي يقوم على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. ولكن البعد الاجتماعي، عبر الأثر الثقافي والفكري الذي تحدثه هذه الرؤى الاقتصادية الوطنية، والقناعات الإيجابية التي تشكلها في المجتمع، يمثل الضمانة لاستدامة هذه الإصلاحات وخلق أجيال أكثر وعيًا.

كلما دار الحديث عن الوعي الاقتصادي المجتمعي فإنني أتذكر يوم 5 يونيو لعام 2016، عندما أُجري استفتاء في سويسرا حول فكرة تقديم دخل شهري أساسي شامل لكل مواطن بغض النظر عن وضعه الوظيفي، وبقيمة تقارب الـ10 آلاف ريال، ومبلغ يقارب الـ2500 ريال لكل طفل في ذلك الحين.

وهي فكرة قد تبدو جذّابة من الناحية الاجتماعية، إلا أن النتيجة جاءت مخالفة لتوقعات من هم خارج سويسرا، حيث رفض 77% من الناخبين الاقتراح. هذا الرفض لم يكن عشوائيًّا أو غير مبرّر، بل عكس نظرة اقتصادية واعية بين المواطنين؛ فقد أبدى الرافضون لهذا المقترح القلق حول كيفية تمويله، إذ أنه سيشكل عبئًا على الموازنة الحكومية، بالإضافة لدوره المحتمل في إضعاف القيمة والحافز على العمل.

وفي هذا السياق، فإن أحد أبرز إنجازات الرؤية -وقد يكون أكثرها أهمية وعمقًا- هو تغيير الذهنية الاقتصادية السعودية، وللأسف، فإن هذا البعد يصعب قياسه في هذا المقال بشكل رصين، نظرًا لعدم وجود ما يكفي من الاستبيانات والدراسات التي ترصد هذا الجانب.

ولكن يمكنني القول بأنه بالإمكان استخدام المشاهدات الشخصية، والاستبيانات الجزئية، لتحديد حدود المشهد العام، مع الاعتراف بأنها تعدّ ضمن أضعف الأساليب الإحصائية علميًّا. ولعلي هنا أنقل المشاهدات الشخصية، كوني أزور المملكة بين الحين والآخر، ويجعلني هذا الغياب الطويل، بين زيارة وأخرى، أكثر دقة في تحديد كل ما هو مختلف وغير معتاد.

عندما أُعلن عن الرؤية في عام 2016، تهلّلت أسارير الناس بمختلف شرائحهم. فرغم كرم دولة الرعاية، إلا أن حالة من الإحباط وعدم اليقين كانت سائدة عند كثير من الناس، وبالتحديد الشرائح الشابة والطموحة، التي كانت لا تجد في بلدها ما يوازي حجم الطموح.

فحجم ما استُثمر في التعليم لم يكن يجد ما يوازيه، لا من حيث الجودة في سوق العمل، ولا من حيث الكفاءة في المشرع، و لا حتى من حيث الاستدامة في بنية الاقتصاد المحلي، في انعكاس لأبلغ حالات عدم المواءمة بين السياسات العامة وتداخلاتها بين بعضها البعض.

وعودة على إعلان الرؤية، فإن كثيرًا من الناس راقت له المستهدفات الطموحة، ولكن غاب عن أكثرهم أن الإصلاح الاقتصادي، وخصوصًا في دولة الرعاية النفطية، يأتي ومعه تكاليف إضافية يتحملها الفرد.

فالابتعاد عن النموذج الريعي المتطرف، الذي لا يضع اعتبارات اقتصادية كافية، لا لكفاءة رأس المال، ولا لزيادة الإنتاجية في بناء اقتصاده ورسم سياساته، إلى تبني نموذج أكثر اعتدالًا وكفاءةً في الإنتاج سيتطلب بعض التنازل المؤلم عن بعض الامتيازات، التي كانت تتضمن الدعم غير المحدود لمختلف السلع والخدمات بغض النظر عن المستفيد الأكبر من هذه المعونات الحكومية، وبغض النظر عن تأثيرها على تكاليف الفرص البديلة، وبعيدًا عن أثرها على الاقتصاد.

لم يكن معظم الناس مدركين لهذه الحقيقة وحتمية حدوثها. ولذلك فقد ترافق لدى الكثيرين شيئ من الانطباع السلبي حول ماهية الإصلاح الاقتصادي عند صدور أولى القرارات المالية الحكومية المشدّدة.

ولكن مع مرور السنوات، ومع رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وطرح المشاريع الحكومية النوعية في مجالات معقدة ومختلفة، ومع الحرص على تحقيق المواءمة بين السياسات الاقتصادية بين مختلف القطاعات، تبلورت الذهنية السعودية بشكل أكبر تجاه الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الرؤية، ويمكن مشاهدة هذا في العديد من المجالات والقطاعات.

فاليوم يمثل القطاع الحكومي عنصر جذب لذوي الكفاءات العالية، والتعليم المتقدم، بعد أن كان منفرًا لها في حدث لم يكن يتصوره حتى أفضل المتفائلين.

وترتفع اليوم كذلك نسبة القيادات الشابة من كلا الجنسين في مختلف الأجهزة الحكومية إلى مستويات غير معهودة. بل إن مساهمة المرأة السعودية اليوم في سوق العمل تمثل علامة تاريخية في تاريخ الدولة، إذ أصبحت في سنوات معدودة عنصرًا أساسيًّا في هذا السوق؛ حيث نمت نسبة مشاركتها بأكثر من 50%، بما يتجاوز طموح المستهدف في 2030. وانخفض كذلك معدل بطالة النساء إلى بطالة الرجال بأكثر من 70%.

كما نجد اليوم ارتفاعًا واضحًا وملموسًا في عدد الطلبة السعوديين من كلا الجنسين في أفضل جامعات العالم، وفي تخصصات كانت مهجورة في يوم من الأيام.

واليوم نجد بأن السعودية أصبحت قبلة رأس المال الجريء، محققة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي التمويل، في نمو سنوي من خانتين منذ إطلاق الرؤية، بعد أن كانت تتذيل دول المنطقة.

بل إننا قد اعتدنا على مشاهدة قصص مختلفة لنجاح تأسيس الشركات الصغيرة على يد الشباب السعوديين، حتى صارت برامج البودكاست التي تغطي قطاعات كهذه تقع ضمن صدارة ما يشاهده الناس. ويمكنني الاستمرار في سرد الأمثلة، ولكن المجال لا يسع لذكرها كلها.

وبعيدًا عن الأمثلة العديدة، فإن المعاينة الشخصية قد تنقل لك الصورة ذاتها من أبعاد مختلفة. فتجوالك في العاصمة الرياض مثلاً كفيل بأن ينبئك بالكثير عن الذهنية المجتمعية التي تتبلور وتتطور.

فعندما ألج مثلًا إلى أي مقهى في الرياض خلال ساعات الصباح الأولى، أو حتى قبيل غروب الشمس، يكون مشهد عشرات الشباب والشابات أمام حواسيبهم، في انغماس تام لإنجاز مايقومون به، أمرًا اعتياديًّا بعد أن كانت المقاهي معروفة أنها حصرًا للتجمع والاستئناس.

وعندما تجلس مع الأصدقاء، أو تسترق السمع لأحاديث من بجانبك في هذه المقاهي، فلا تكاد تخلو من عناوين بارزة كالتطور الوظيفي ومضاعفة الدخل وزيادة المهارات والكفاءات اللازمة للمنافسة، ولا تنتهي الجلسة من دون أن يبادر أحدهم بالحديث عن آخر المشاريع التي ساهم في إنجازها في عمله أو عن مشروعه الخاص.

هذه الأمثلة البسيطة والمشاهدات الشخصية التي أظن أنها تمر على كثيرين من غيري، هي مجرد انعكاس جزئي لما تحقّق من آثار أكثر عمقًا منذ إطلاق الرؤية. وعند الحديث عن خطط الإصلاح، فلا أهم من إيمان المجتمع نفسه بها، فهو عماد رأس المال البشري، ورمانة الإنتاجية الاقتصادية.

ولعل من أبرز ماحققته الرؤية اقتناع الناس بكثير من أدوات الإصلاح الاقتصادي، وحتمية وجودها، بعيدًا عن الرغبات الشخصية. فعلى سبيل المثال: أصبحت الضرائب التي يدفعها الناس اليوم جزءًا مهمًّا من موازنة الدولة، بل وتقارب نصف إيراداتها.

لا تتمحور أحاديث الناس اليوم حول وجود الضريبة، بل حول النسبة المناسبة، أو النوع المناسب من الضرائب، وهو أمر كان مستبعدًا للغاية قبل سنوات معدودة.

قد يجادل البعض بأن الضريبة في حقيقتها تعارض رغبات السواد الأعظم، وهو أمر قد يكون صحيحًا؛ فمن غير المنطقي أن يتنازل ربّ المنزل، رغبة منه، عن بعض الامتيازات من الرعاية الحكومية، من خلال دفع جزء من تكاليفها في صورة ضرائب استهلاكية. فمن يرغب في دفع أموال من جيبه إلى الدولة؟

ولكن المهم هنا ليس رغبات الناس، بل تعاطيهم مع الأمر الواقع. والمشهد الحالي يقول بأن هناك حالة من اليقين بحتمية أن تكون الضريبة من ضمن السياسات المالية.

ولا شك أن حالة اليقين هذه تساعد في كسر جبل الجليد القابع فوق صدر الإصلاحات الاقتصادية، وتجعل المجتمع أكثر مرونة لتفهم التكاليف المتأتية من تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، بل وتنقل الحوار المجتمعي من خانة وجود هذه الأدوات من عدمها، إلى ماهية البدائل أو الطريقة والكيفية المثلى لتنفيذها.

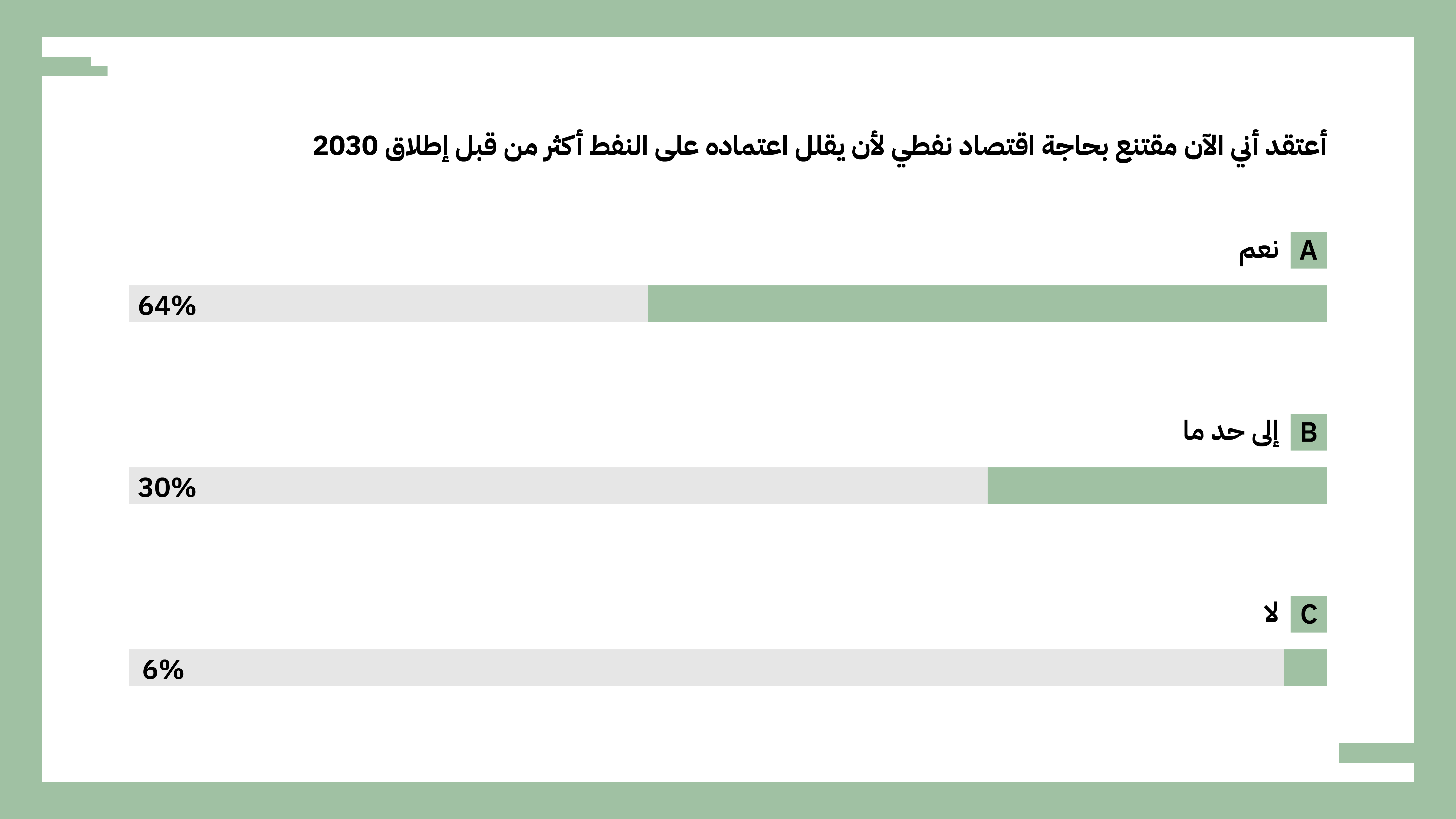

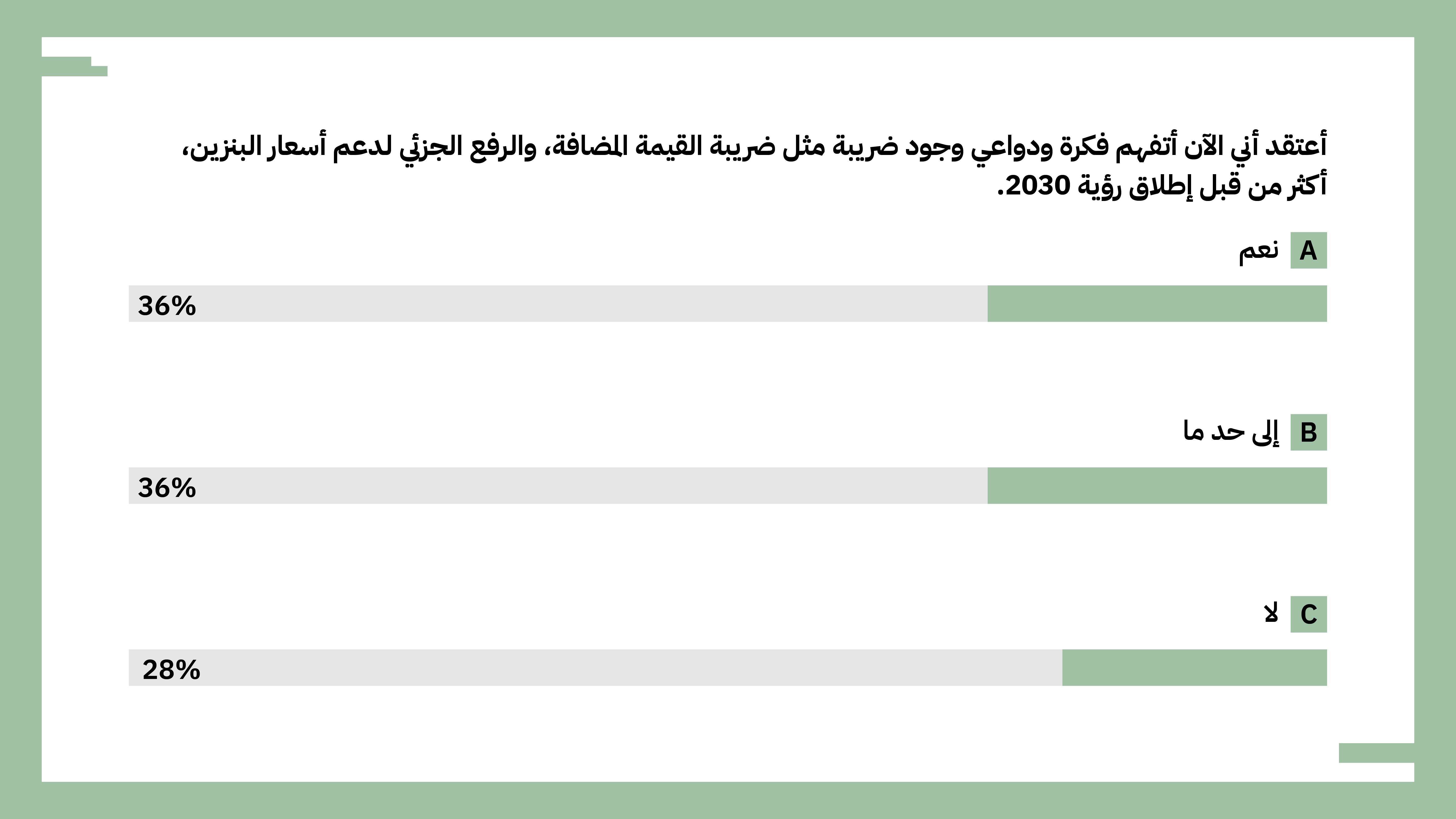

وفي هذا السياق، أجرت نشرة الصفحة الأخيرة استبيانًا قصيرًا لقرائها، لا يتطلب منهم تسجيل بياناتهم، لتستطلع النشرة من خلاله آراء قرائها حول رؤيتهم لمفهوم الإصلاح الاقتصادي، منذ إطلاق الرؤية وحتى يومنا هذا.

تفاعل مع هذا الاستبيان ما يزيد عن الـ1,000 شخص، وتعد هذه عينة كبيرة، كان نصفها ممن تقل أعمارهم عن الـ30 عامًا، بينما كان النصف الآخر فوق الـ30 عامًا.

وهذا يعني أن النطاق الأعلى لأعمار النصف الأول من الذين تفاعلوا مع الاستفتاء كانوا عند الـ21 عامًا حين إطلاق الرؤية. في حين أن النطاق الأدنى للنصف الآخر، فوق الـ22 عامًا حين إطلاقها. وبالتالي، يمكننا القول بأن النصف الأول هم ممن تشكلت قناعاتهم -بأشكالها المختلفة- إبان إطلاق الرؤية أو بعد إطلاقها. في حين أن النصف الآخر قد يمثلون أولئك الذين تشكلت رؤاهم وقناعاتهم بعد إطلاق الرؤية وأجندتها.

المدهش في هذا الاستبيان هو توافق الآراء بين فئتي الأعمار المختلفة، وهو ما يشي بتركز أعمار القراء عند حدود الثلاثين، أو أن آراء القراء متسقة ضمن طيف مجتمعي انطبعت فيه هذه القناعات. وفي كلا الحالتين، نجد بأن الرؤية قد أحدثت أثراً واضحًا في تغيير الذهنية الاقتصادية السعودية.

وبلا شك، فإن هذا الاستبيان لا يمثل المجتمع السعودي بأسره، ولكنه يعكس -جزئيًّا- قناعات شريحة معينة، تتميز بكونها شابة، وذات اهتمام ثقافي واجتماعي، وقد يكونون ممن يحملون مؤهلات علمية متقدمة. وبذلك يكون هذا الاستفتاء القصير اختبار لهذه الفئة بالتحديد، ولكن يمكن البناء عليه في تكوين صور جزئية تساهم في المساعدة على إدارك شيء من الصورة الكبرى.

وقبل مناقشة نتائج الاستفتاء، فإنني أودّ التنبيه بأن جميع ما كتبته حتى الآن كان قبل رؤيتي لنتائج الاستفتاء، وبالتالي فإنها كانت مشاهداتي الخاصة، وشهادتي الشخصية الخالصة.

تطرّق أول سؤال طرحه الاستفتاء لمدى قناعة القراء بأن الطموح المهني، والجهد المبذول في سبيل ذلك من قبل السعوديين، قد ارتفع منذ إطلاق رؤية 2030.

ولا عجب، فالسواد الأعظم (97%) قد أجابوا بـ«نعم»، أو «إلى حدٍّ ما»، سواء ممن كانت أعمارهم فوق الثلاثين أو دونها. حيث أن هذا التقارب في الآراء بين الفئات العمرية يعكس بشكل جلي أن هذه الظاهرة غير مبنية بشكل كامل على تحيزات جيلية، بل هي انعكاس لتلك المشاهدات، التي دونتها في هذا المقال آنفًا.

أما السؤال الثاني، فقد كان عن مدى ازدياد قناعة المستفتى -منذ إطلاق الرؤية قياسًا بما قبلها- بالحاجة إلى أن يكون الاقتصاد السعودي أقل اعتمادية على النفط. وقد كان الجواب متسقًا بين مختلف الفئات العمرية، حيث أكدوا بشكلٍ كاملٍ أو جزئي (94% من القراء) رسوخ هذه الفكرة لديهم بصورة أكبر بعد إطلاق الرؤية.

وهذا يقودنا -مرة أخرى- إلى استنتاج أن الشعور العام بضرورة الإصلاح الاقتصادي، كانت ولا زالت عنصرًا أساسيًّا في القناعة المجتمعية، ولكن الملفت في هذا الاستبيان أنه أكد ما ذكرناه في هذا المقال، حيث أن التكاليف الشخصية التي أضيفت إلى مسؤوليات الفرد، نظير تنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية منذ إطلاق الرؤية -وإن أحدثت ردة فعل سلبية على المدى القصير- إلا أنها على المدى الطويل لم تغيّر قناعة الأفراد بضرورة الإصلاح الاقتصادي، بل إنها في الحقيقة زادت من هذه القناعة، وهي إحدى الأوجه المهمة لنجاح أي خطة إصلاح اقتصادي.

وفي سؤال الاستفتاء الأخير -والأكثر حساسية- حول زيادة تفهّم القارئ، منذ إطلاق الرؤية، لدواعي وجود الضريبة، مثل ضريبة القيمة المضافة، والرفع الجزئي لدعم أسعار البنزين وغيره. فقد تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، ولكن إجمالًا، فإن الغالبية الكبرى، وبنسبة 72% من المستطلعة آراؤهم، أبدوا تفهّمًا أكبر لدواعي هذه السياسات المالية.

وهذا يحيلنا إلى النقطة التي ذكرتها آنفًا، وهي أن تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لم تؤثر سلبًا على القبول بحتمية الإصلاح وضرورته، وإن اختلفت الآراء حول أنسب الوسائل لذلك. ولعلنا هنا نرى ذلك جليًّا في المقارنة بين نتائج السؤال الثاني والأخير.

إنني في ختام هذا المقال أكون قد سجلت شهادتي ومشاهداتي الشخصية، متمنيًا بأن نصل إلى العام 2030 ونحن قد حقّقنا أهدافنا، وساهمنا في بناء اقتصاد مستدام، وكل عام وهذا الوطن بخير.

فاصل ⏸️

يقصّ ديفيد بروكس في مقالته «كنت اشتراكيًا، ثم رأيت كيف تعمل» رحلته في التنقّل بين الاشتراكية والرأسمالية. حيث يصف في المقالة اقتناعه بمثالية الاقتصاد الاشتراكي خلال دراسته الجامعية، لدرجة مناظرته للرمز الرأسمالي الشهير ميلتون فريدمان. ثمّ تبدّل آرائه بعدها نحو القناعة بفشل النظم الاشتراكية بتلبية حاجة المجتمعات، مقابل فعالية الرأسمالية في ذلك، وقدرتها على تحقيق الرفاه والازدهار، رغم قناعته بما فيها من عيوب مثل الطبقية بين الدول.

على خلاف التنبؤات بقرب حلول ذروة الطلب على النفط، ثم بدء هبوط اقتصاده التدريجي بعد ذلك، يجادل أنس الحجي في حلقة بودكاست فنجان «كيف سيتخلى العالم عن النفط»، في أن تلك التنبؤات تغفل كثيرًا من حقائق اقتصادات الطاقة اليوم، مثل اعتماد صناعات الطاقة النظيفة على منتجات النفط، وتسارع نمو طلب العالم على الطاقة، بما يفوق قدرة الطاقة النظيفة وحدها على تلبيته.

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.